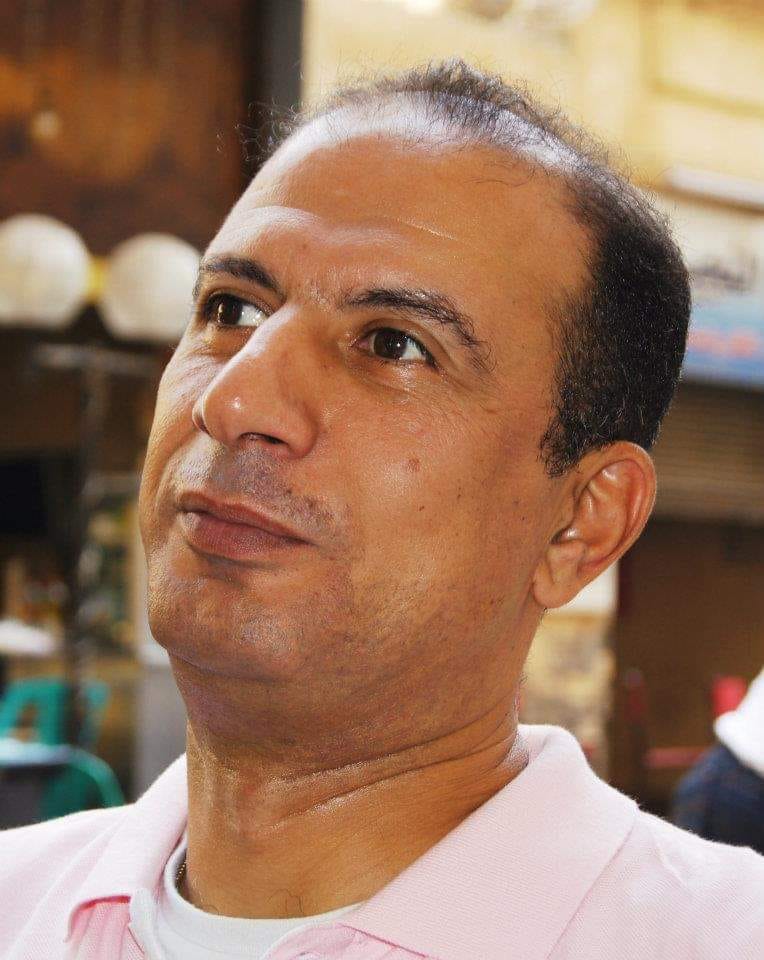

حاوره: حسن عبدالموجود

حين صدرت رواية “الذى لا يحب جمال عبد الناصر”، لأول مرة منذ سنوات، نصح أصدقاء مصريون الكاتب العمانى سليمان المعمرى بطباعتها فى القاهرة بسبب موضوعها المهم للقارئ المصرى. ولم يمانع الفكرة، لكن الانشغالات أخذته، حتى مُنِعت الرواية فى عُمان بأثر رجعى، بعد أن كانت متاحة فى المكتبات العمانية قبل ذلك لخمس سنوات كاملة. يعلق: “بدأت أفكر أن صدورها فى مكان آخر سيكون فعل مقاومة للمنع، وإعادة إحياء للرواية، فقد بدت وكأنها تنتظر لحظة جديدة مع قارئ جديد وفى زمن مختلف. فما بالك إذا كان هذا المكان هو القاهرة؛ مركز الثقافة العربية؟ ومن هنا كان التواصل مع دور نشر مختلفة قبل أن يستقر الأمر على دار الشروق العريقة، وأعتبر أننى محظوظ بتبنِّيها طباعتها”.

صدرت لسيمان رواية أخرى “شهادة وفاة كلب” لكنه كتبها بالمشاركة مع صديقه الأقرب الراحل الكاتب عبدالعزيز الفارسى، وكذلك صدرت له ثلاث مجموعات قصصية هى “ربما لأنه رجل مهزوم”، و”عبدالفتاح المنغلق لا يحب التفاصيل”، و”الأشياء أقرب مما تبدو فى المرآة”، الذى حصل على جائزة يوسف إدريس للقصة عام 2007.

وفى المقالات له ثلاثة كتب هى “يا عزيزى كلنا ضفادع”، و”نظرى ضعيف وعندى نظارة: رحلة فى كتب مختارة”، و”بيليه أم مارادونا؟ الإجابة ميسى”، وله كذلك كتاب سيرة مكان بعنوان “كائنات الردة”، وكتاب بورتريهات بعنوان “المختبئون فى كلماتى”، ولديه أيضاً عدد من الكتب الأخرى مثل “من مسافة قريبة: حوارات مع مثقفين عرب”، “ليس من زماننا، عبدالله حبيب”، “سأكتب للجميع وأعيش: شهادات ودراسات عن الأديب العُمانى عبدالعزيز الفارسى”، و”الرائى بالروح”. و”أكثر من حياة”.

فى هذا الحوار يتحدث سليمان عن روايته “الذى لا يحب جمال عبد الناصر” باستفاضة، والحوار مناسبة للاقتراب من عقل واحدٍ من أهم الكتَّاب العمانيين. وهو يرى كبداية أن تجدد قراءتها يعنى أنها تملك ما يتجاوز زمن كتابتها، وأنها ما زالت تطرح أسئلة واقعنا العربى، وربما باتت هذه الأسئلة اليوم أكثر إلحاحًا مما كانت عليه وقت صدورها.

أريد أن أبدأ معك من العنوان. هل ذكرت اسم جمال عبد الناصر به لتهيئ القارئ لفكرة أنه المتسبِّب فى كل أحداث الرواية؟

لا شك أن ذكر اسم جمال عبد الناصر فى العنوان يضع القارئ مباشرة فى سياق تاريخى وسياسى محدد. أستطيع أن أقول إن العنوان جاء انعكاسًا لروح الرواية التى تتشابك فيها المصائر الفردية مع التحولات الكبرى فى العالم العربى. تعرف أن عبدالناصر هو الزعيم الوحيد الذى كانت صوره تُرفَع فى مظاهرات الربيع العربى من القاهرة إلى صنعاء، رغم مرور أربعين سنة حينئذ على وفاته. كان حاضرًا فى الواقع السياسى العربى رغم غيابه، وكان حاضرًا كذلك فى الرواية كشخصية روائية، رغم غيابه أيضًا، إذْ لم يكن له ظهور فيها سوى فى الفصلين الأول والأخير، لكنه – كما تفضلتَ – كان متسببًا فى كل ما جرى فى الرواية من أحداث، وهو بهذا المعنى بطل الرواية الحقيقى، لذا فإن ورود اسمه فى العنوان لم يكن لمجرد تهيئة القارئ لفكرة أنه المتسبب فى أحداثها، بل لأن الرواية ما كانت لتقوم لها قائمة لو حذفنا وجوده منها. أو هكذا أتصور.

تبدأ بمشهد فانتازى يعود فيه عبد الناصر إلى الحياة ويتسبَّب فى غيبوبة للبطل الرئيسى بسيونى من فرط الصدمة. توقعت أن تكون الفانتازيا حاضرة بعد ذلك لكن الرواية مضت فى تفاصيل شديدة الواقعية. ما تعليقك؟

مثلما يجلس كاتبٌ أحيانًا ليكتب شيئًا فيجد نفسه كتب شيئًا آخر، فإن القارئ كذلك يهيئ نفسه أحيانًا لقراءة معينة أو تَلقٍّ معين فإذا به يتفاجأ بشىء آخر. لا أزعم أننى قصدتُ ذلك، ولكنى بالفعل أحبُّ الروايات التى تكسر أفق توقعى، بشرط أن يكون هذا “الكسْر” مقنعًا ومبررًا داخل نسيج الرواية. هل كان هذا الانتقال من الفانتازيا إلى الواقع مقنعًا ومبرَّرًا؟ هل تسبَّب فى خيبة أمل قارئ معين؟ هذه الأسئلة من الصعب أن أجيب عنها الآن بعد أحد عشر عامًا من كتابة الرواية جرتْ خلالها تحت جسر الوعى مياه كثيرة. ما أستطيع قوله إن الواقع حينئذ كان هو المُلحُّ علىَّ أثناء كتابة الرواية فى رأسى (قبل الورق والكيبورد أعنى)، ولم تكن الفانتازيا سوى مدخل ظننتُه مشوِّقًا للولوج إلى أحداث واقعية صرف. هل لو كتبتُ الرواية اليوم كنتُ سأكتبها بهذه الطريقة؟ لا أظن.

اعتمدت على تقنية تعدد الأصوات.. هل لتعطى الشخصيات الحق فى أن تقول رأيها بلا مواربة فى بعضها البعض؟

بالتأكيد. تعدد الأصوات فى “الذى لا يحب جمال عبدالناصر” بقدر ما هو تقنية سردية، هو كذلك جزء من فلسفة تقوم عليها الرواية. الربيع العربى الذى تقاربه أحداث الرواية وشخصياتها (فى عُمان، ومصر، وتونس، وسوريا، والسودان) لم يكن عالمًا أحاديًّا كما تعرف، بل شبكة متداخلة من وجهات النظر، كل شخصية تحمل روايتها الخاصة، ورؤيتها للآخرين، ولذاتها. على سبيل المثال بسيونى سلطان المصرى يرى الربيع العربى بشكل مختلف عما يراه السودانى عثمان الميرغنى. والتونسى عبدالمجيد زروق يراه بشكل مختلف عما يراه العُمانى سالم الخنصورى. وزينب العجمى ربَّت ابنها فى الرواية بطريقة مختلفة عن تربية رئيس التحرير لابنه. وقِس على ذلك بقية شخوص الرواية وأحداثها. وإذن؛ لا يمكن تقديم الحقيقة من منظور واحد، لأن الحقيقة نفسها مسألة خلافية. عبر تعدد الأصوات، يحصل القارئ على صورة أشمل وأكثر تعددًا، حيث لا يوجد راوٍ كلى المعرفة يملى على القراء كيف يجب أن يفهموا الأمور، بل شخصيات تتجادل وتتصارع، وكلٌّ منها يحمل جزءًا من الحقيقة.

الشخصيات كلها أقرب إلى كاركترات، كأن العالم ليس فيه شخص عادى. ما تعليقك؟

أظن أن هذا يحسب للرواية لا عليها. وبالتأكيد لم أتعمد جعل الشخصيات التى أكتب عنها كاراكترات، وإنما كان هدفى أن أضىء جوانب من بشر يمرُّون بنا كل يوم دون أن نراهم بوضوح. بسيونى سلطان، مثلًا، يبدو فعلًا شخصية كاراكتر، رجل متعصِّب أيديولوجيًّا، ومتسلط فى بيته، ومتناقض مع نفسه، لكننا نصادف مَن هو أكثر تعصبًا وتسلطًا وتناقضًا منه فى الواقع، أشخاص يرفعون شعارات صارمة بينما يعيشون تناقضًا عميقًا مع أنفسهم، بلا حرج. رئيس القسم الدينى، الذى انتمى فى مرحلة من حياته إلى جماعة محظورة ثم راجع نفسه وأصبح أكثر اعتدالًا، هذه الشخصية نراها فى كثير ممن حولنا؛ رجال فكر ودين غيَّرتهم الحياة، فصاروا أكثر اتزانًا وإنصافًا. مثال آخر؛ رئيس التحرير الانتهازى، الذى يستخدم منصبه لتلميع رموز السلطة ويمارس رقابة قوية على كل ما يُشتمُّ منه نقد. هذه الشخصية ليست غريبة عنا، بل نجد منها فى واقعنا العربى عشرات النماذج، فى الصحافة، وفى الإعلام، وفى الثقافة يمارسون أدوارهم يوميًا وكأنهم جزء من ديكور دائم. باختصار؛ أنا لا أخلق الغرابة من العدم، بل أستخرجها من عمق المألوف. أؤمن أن كل إنسان يحمل فى داخله بذرة قصة، وأن الكاركتر الحقيقى ليس من يبدو غريبًا، بل من يكشف لنا شيئًا عن أنفسنا ونحن نحدِّق فيه. فالرواية – وقبلها القصة بالطبع – ليست مرآة للواقع بقدر ما هى نافذة تطلُّ على ما لا نراه حين نمرًّ بالحدث أو الموقف مرور الكرام.

هل الحسُّ الساخر كان لتمرير الصراعات الصغيرة الخانقة؟

مرة كتبتُ فى شهادة أن السخرية طريقة فى العيش، وفى الكتابة أيضًا، وأننى لستُ من المؤمنين أن ثمة أدبًا ساخرًا، وآخر جادًّا. فالأدب هو الأدب، والسخرية فى حد ذاتها شأنٌ جاد كما يقول عزيز نيسين. وهى مَلَكَة يكتسبها بعض الكتَّاب مع مرور الوقت وتطور التجربة، لكنهم – وهذا هو المهم – لا يتعمدون أن يكونوا ساخرين، وإذا حدث ذلك فإنهم ينكشفون بسهولة، لأنهم سيبدون مفتعلين. وإذن؛ فإنه فعلًا قد تمرُّ بعض الصراعات الصغيرة بسلاسة بسبب الحسِّ الساخر للكاتب، ولكن بشكل غير متعمد. كل ما فى الأمر هو أننا أحيانًا فى سعينا لرسم شخصية معينة فإننا نمعن التركيز فى تفاصيلها الصغيرة، وفى تناقضاتها. والتناقضات هى فى العادة التى تفجِّر الابتسام أو الضحك، كأن تكون الشخصية ضعيفة البنية الجسمانية مثلًا وتدَّعِى الشجاعة والفروسية، كما فى حالة دونكيشوت. صحيح أن الروائى يبدو للوهلة الأولى هو المتحكم الأوحد بخيوط العملية الكتابية، لكن ظروف النص الذى يكتبه وحالته النفسية أثناء الكتابة ودرجة انغماسه فى شخصياته، تجعل نصًّا ما يبدو حزينًا جدًّا، وآخر يبدو مرِحًا أو ساخرًا. أى أن لكل كتابة ظروفها، ولكل شخصية سردية صفاتها التى تتحكم بالكاتب أحيانًا أكثر مما يتحكم هو بها. ومن نافلة القول إن نبرة السخرية لا تتعارض ونبرة الحزن، بل إنهما تلتقيان أحيانًا بشكل جارح فتعكسان الحزن الإنسانى النبيل بشكل يلامس شغاف قلوبنا فلا نعرف هل نبكى للمشهد الذى نراه/ نقرأه أم نضحك.

أخَّرت سبب كراهية بسيونى المطلقة لناصر إلى ثلث الرواية الأخير. هل كان بهدف إبقاء القارئ مشدوداً إلى أبعد مسافة؟

أصدقك القول إن الرواية لم تُكتَب بترتيب نشر فصولها. فهناك فصول فى نهايتها كتُبتْ قبل الفصل الافتتاحى، وقبل فصولٍ كان ترتيبها فى النصف الأول من الرواية. وبما أنها رواية تعدد أصوات فهذا الأمر يتيح للكاتب العمل على كل صوت على حِدة، وبعد ذلك يأتى ترتيب هذه الأصوات حسب الإيقاع الذى يتوخاه الكاتب للأحداث، ويجرى خلال ذلك أيضًا حذف بعض التكرارات فى سرد هذه الأصوات. أما بالنسبة لتأخير صوت بطل الرواية بسيونى سلطان إلى الثلث الأخير منها فأظن أن ما ورد فى سؤالك صحيح. وأقول “أظنُّ” لأننى لستُ متأكدًا أننى تعمدتُ ذلك، ولكننى أنظر إليه اليوم كقارئ موضوعى للرواية بعد أحد عشر عامًا من كتابتها. فمن الضرورى – هكذا أظن – تأخير كشف السبب الرئيسى لكراهية بسيونى لعبد الناصر، لأن هذا التأخير يمنح القارئ الفرصة لفهم شخصية هذا البطل السادر فى غيبوبته من زوايا مختلفة قبل الحكم عليها، كما أنه يخلق توترًا سرديًّا يدفع القارئ للاستمرار فى القراءة بحثًا عن المفتاح الذى يفسِّر هذه الكراهية العميقة. ناهيك عن أن هذه الرواية هى رواية تقليدية بالمعنى الأرسطى للكتابة الإبداعية، إذا ما استثنينا افتتاحيتها وخاتمتها الفانتازيتين، أى أن بها بداية ووسط ونهاية، وقبل ذلك عقدة تبدأ فى الانحلال فى الجزء الأخير من النص، وهذا ما يجعل الكشف عن سبب الكراهية فى الجزء الأخير نوعًا من الحل لعقدة الرواية أو ذروتها.

سبب الكراهية هو خسارة أراضى العائلة، وهو مبرر تقليدى غالبًا فى كل العائلات التى أضيرت من التأميم، لماذا أغفلت الرواية الحديث بتوسع عن الخلاف الأيديولوجى باعتبار أن بسيونى إخوانى؟

سؤالك يثير قضية جوهرية فى الكتابة الروائية: هل يجب أن تُبنى دوافع الشخصية وفق ما ينتظره القارئ؟ أم وفق ما تؤمن به الشخصية نفسها، حتى وإن بدا هذا الدافع تقليديًّا أو متكررًا؟ أطرح هذا السؤال وأنا لا أزعم أن مبررى ككاتب لسبب كراهية بسيونى لعبدالناصر أكثر إقناعًا للقارئ، ولكننى فقط أحاول أن أشرحه. خسارة أراضى العائلة بفعل قرارات التأميم التى أصدرها عبدالناصر هو من وجهة نظرى أكثر صدقًا وإقناعًا من الناحية الفنية لأنه ينبع من داخل الشخصية لا من خارجها. شخصية بسيونى بُنيتْ على أنها تتخذ مواقف من الأشخاص والأشياء بناء على مصلحتها الشخصية لا على مواقفها الأيديولوجية. إحدى شخصيات الرواية تصفه قائلة: “بسيونى سلطان لا يرى الحياة إلا من منظور نظارته الضيقة. كل ما يحدث له بشكل شخصى كفيل بتشكيل نظرته الشمولية للعالم”. نراه أحيانًا – فى الرواية – يصدر حكمًا سلبيًّا على شعب كامل، فقط لأن سائق تاكسى ينتمى لهذا الشعب أَسمعه عبارة اعتبرَها إساءة شخصية له. أما لماذا أغفلت الرواية الحديث بتوسع عن الخلاف الأيديولوجى فربما خشيةً من الوقوع فى فخ الخطابية، أو التحشيد، أو الاستسهال الذى يحوّل الشخصية إلى أداة فى خدمة فكرة معينة. كما أن التوسُّع هنا ليس مكانه الرواية، وإنما كتاب تاريخى أو سياسى عن الإخوان. الرواية تُلمح من بعيد فقط، وبالمواقف أكثر من الكلمات. مثلًا رفض بسيونى لزواج ابنه من الفتاة التى يحبها لكون والدها ناصريًّا هو موقف أيديولوجى واضح، ولا يحتاج إلى كلمات إضافية من بسيونى. وأنا أؤمن بمقولة لأحد النقاد يرى فيها أن القارئ لا يحتاج إلى أن يقتنع أخلاقيًّا أو أيديولوجيًّا بأفعال الشخصية، بل أن يفهم هذه الأفعال ضمن منطق الشخصية الخاص. وكثير من الكراهية فى العالم لا تنبع من موقف فكرى واضح، بل من ألم شخصى صغير ينمو فى الداخل حتى يُكبر ويكبر إلى أن يصبح تجسيدًا لمقولة “معظم النار من مستصغر الشرر”.

لماذا اخترت كواليس صحيفة لتكون محور الأحداث؟

الصحيفة وكواليسها فى العادة بيئة ثريَّة بالأحداث، فهى مكان تتقاطع فيه السياسة مع الحياة اليومية، والأيديولوجيات مع المصالح الشخصية. الصحفيون شهود على الأحداث، وأحيانًا هم جزء منها. ليس هناك مكان لتجميع عدد من الشخصيات من دول عربية مختلفة أنسب من صحيفة يومية. لذلك اخترتُ صحيفة “المساء” بؤرة للأحداث. أردتُ مكانًا ينبض بالتفاصيل، وبالسرعة، وبالتناقضات، وبالضجيج المكتوم خلف العناوين. زد على ذلك أن الصحيفة بطبيعتها فضاءٌ ملىء بالأصوات: رئيس التحرير، المحررون، المراسلون، المعلِّقون، المصححون اللغويون، وغيرهم. كل واحد يحمل رؤية للعالم، وكل نصٍّ فيها هو مفاوضة بين الحقيقة والتأويل. هذا التعدد منحنى حرية اللعب بتقنية “تعدد الأصوات” داخل الرواية، دون أن تبدو مصطنعة. ناهيك عن نقطة أخرى تتعلق بزمن السرد، الذى كان أوج الربيع العربى فى عام 2012، وقد كان يستدعى مكانًا يدَّعى أنه ينقل الواقع، ويغطِّيه للقراء. الجريدة – وبالتأكيد أنتَ خبرتَ هذا الأمر – مكان له إيقاع مختلف عن بقية الأمكنة: العمل تحت ضغط، السباق مع الزمن، المواعيد النهائية، القصص التى تُدفن لأنها “غير مناسبة”، والمقالات التى تُكتب وتُعاد كتابتها لتناسب مزاج اللحظة، أو مزاج رئيس التحرير كما ذكرتُ فى إجابة سابقة. كما أنه مكان يمكن أن يكشف بوضوح توجهات السلطة ومواقفها من المطالبين بالحرية والعدالة والعيش الكريم. فى الصحيفة ثمة رقابة وتحرير وتوجيه فى كل لحظة، ثمة سلطة تُمارَس باسم الحقيقة، وتوتُّر بين ما يُكتب وما يُخفى. رئيس التحرير يصرخ فى وجه رئيس قسم المحليات الذى يغطى بضمير مهنى الأحداثَ فى “ساحة الشعب”: “حشرتْنى. حشرتنى” وهى عبارة عُمانية تعنى: “تسببتَ لى فى كارثة كبيرة”. هذا مثال على دراما داخلية ثرية: مَن الذى يقرر ما يُنشَر؟ ومَن الذى يختفى اسمه؟ ومن تُمنح له المساحة؟ الصحيفة بالنسبة لى مكان فيه وهم الحرية، لكنه أيضًا أداة من أدوات السيطرة الناعمة. وعندما توضع الشخصيات فى هذا المكان بالذات فإنه ينتج عن ذلك صراع تكون الرواية فى أمسِّ الحاجة إليه. لا أبالغ إن قلتُ إن الصحيفة هنا تحولت إلى شخصية روائية بحد ذاتها، مثلها مثل بسيونى أو زينب العجمى، أو عبدالناصر.

تركت رؤساء الأقسام ليتحدثوا.. لماذا لم يكن هناك محرر عادى؟ هل لأن مستوى الصراع انحصر بين أشخاص متكافئين فى الدرجة الوظيفية؟

من يعرف كواليس الصحافة فى عُمان يعرف أن رؤساء الأقسام هم أيضًا محررون عاديون، أى أنه يمكن أن يكون رئيس قسم المحليات مثلًا هو المحرر الوحيد فى هذا القسم، وليس لديه مساعدون. بعبارة أخرى هو رئيس على نفسه! لكن أن يكون المضطلع بالسرد هو رئيس القسم الثقافى أو رئيسة القسم الاقتصادى أو رئيس القسم الدينى فلأن الصراع فى الرواية كان بحاجة إلى شخصيات تمتلك سلطة ما، حتى لو كانت محدودة، فالسلطة تكشف طبيعة البشر الحقيقية من جهة، ومن جهة أخرى تتيح لهم التحرك وفق المتاح من مساحة الحرية. ثمة محررون عاديون موجودون بالتأكيد فى بعض الأقسام كخلفية، لكن التركيز كان على رؤساء الأقسام لأنهم فى موقع يسمح لهم باتخاذ قرارات، مما يجعل صراعاتهم أكثر وضوحًا وتأثيرًا. مثلًا المواقف التى كان سالم الخنصورى يحكيها عن كواليس عمله رئيسًا لقسم المحليات، والتى تكشف ازدواجية المسؤولين ونفاقهم فى التعاطى مع الشعب، كان يلزمها لكى تحدث أن يكون هو مسؤولًا عن نشرها، ولولا هذه المسؤولية لما نُشِرتْ من الأساس، ولولاها أيضًا لما تدخَّل هو نفسه فى السيطرة على تداعياتها بعد ذلك فى ظل مناوبته بدلًا من رئيس التحرير المسافر.

مَن أقرب الشخصيات إليك؟ هل تعاطفت مع أحدهم؟

سأبدأ الإجابة من الشق الأخير. نعم، كثيرًا ما أتعاطف مع الشخصيات التى أكتبها. ولا أقصد فقط الشخصيات التى تشبهنى، وإنما حتى تلك التى تبدو – فى ظاهرها – مناقضة لى تمامًا، أو بعيدة عن شخصيتى. أنتَ خبرتَ هذا أكثر منى، وأظنك صرتَ تُدرك أن تعاطف كاتب الرواية أو القصة مع شخصياته يصبح أحيانًا ضرورة وليس اختيارًا. تبدأ الشخصية فى بعض الأحيان بشكل باهت، غير واضح المعالم، لكنها مع الوقت، واستمرار الكتابة، تكتسب لحمًا ودمًا، ووجهًا ونبرة صوت، وربما حتى ذاكرة مستقلة عن كاتبها، الذى يتحوّل دوره (وأنا هنا أتكلم عن الروائى الجيد فقط) من صانع الشخصية إلى صديقها أو “مرافقها” إن جاز التعبير؛ يجلس إلى جوارها، ويستمع إلى ارتباكها، ويتتبع قراراتها، بل إنه يحاول أحيانًا أن يثنيها عن هذه القرارات فيفشل، لأنها اكتسبت استقلاليتها عنه كمؤلف. هذا النوع من الشخصيات لا يمكن إلا أن تشعر أنه قريب منك، وهذا يعيدنى إلى الشق الأول من سؤالك. لأننى سأضرب مثالًا بزينب العجمى، رئيسة القسم الاقتصادى. فى البداية لم تكن سوى شخصية هامشية فى الرواية، لكن صديقى عبدالعزيز الفارسى -رحمه الله- انتبه وهو يقرأ مخطوطة الرواية أن هذه الشخصية قابلة للنمو والتطوير. قال لى: “أعطها مساحة أكبر، وانظر ماذا ستفعل فى الرواية”. وبالفعل بمجرد أن أتحتُ لها التنفس بحرية تحولت من هامشية إلى شخصية مهمَّة فى الرواية، بل إن بعض القراءات للرواية اعتبرتْها مُعادِلًا موضوعيًّا لعُمان، بهدوئها وتسامحها، وسعيها نحو حياة أفضل للجميع. اليوم هى واحدة من أحب شخصيات روايتى إلى نفسى، هى وبسيونى سلطان الذى أتعاطف معه لسبب مختلف، وهو أننى تفهمتُ حد التشرُّب دوافع أفعاله وغضبه المستمر من الآخرين، وشعوره الدائم بالظلم والانسحاق. بمعنى آخر صرتُ أضع نفسى مكانه، فعرفتُ لماذا هو يتصرف هكذا، وفهمتُ – بحكم المعايشة – أن وراء تلك الواجهة شىء إنسانى يستحق الفهم، وربما العذر. وعمومًا فالكاتب لا يكتب ليُدين أو يُبرّئ، وإنما يكتب ليفهم، ليتيح للقارئ أن يرى من الداخل، وأن يشكَّ، وأن يشعر. لا شىء يمنحنا رضى الكتابة مثل لحظة يُفاجَأ فيها القارئ بأنه أحب شخصية كان المؤلف يظن أنه سيكرهها. ولن يحبَّ القارئ الشخصية ما لم يحبَّها الكاتب أولًا، أو على الأقل ما لم يرسمها بإنصاف، والإنصاف لا يتأتى بلا تعاطف. والتعاطف لا ينبع فقط من التشابه، بل يمكن أن يتأتى من الاختلاف. بسيونى شخصية أزعم أنها لا تشبهنى أبدًا، لا أفكر مثلها، ولا أؤمن بخياراتها، وربما لا أرتاح لها، لكننى – بمرور الصفحات – أبدأ فى رؤيتها من زاويتها، وأدرك أنه حتى أكثر الناس بعدًا عنك يمكن أن يحملوا ظلًا مشتركًا من إنسانيتك.

أما إذا كنتَ تسأل عن أقرب الشخصيات إلى شخصيتى أنا كسليمان، فسأقول إنه سالم الخنصورى، بطريقة تفكيره، وتمرده، والأسئلة التى يطرحها، ومشاكساته الدائمة، وسعيه ليكون صحفيًّا جيًّدًا فى بيئة مهنية ليست مهيئة تمامًا لذلك، وصفات أخرى فى الرواية أجدها تنطبق علىَّ.

هل يمكن أن تصمت امرأة فعلًا عن خيانة زوجها كما صمتت زوجة رئيس التحرير مهما كان السبب؟

صمت المرأة عن خيانة زوجها ليس أمرًا مستحيلًا، وإنما يعتمد على طبيعة العلاقة بين الزوجين وظروفهما النفسية والاجتماعية. فى حالة زوجة رئيس التحرير فقد تضافرت مجموعة من العوامل تجعل صمت الزوجة مبررًا من الناحية الفنية. ففى سياق الرواية نكتشف أنها لم تتزوجه عن حبٍّ، وإنما خشية أن تموت أمها المصابة بالسرطان قبل أن تراها متزوجة، وهى التى عزفت عن الزواج بعد التجربة الفاشلة لحبها الأول. كما أنها تسرد للقارئ بنفسها أنها أدركت مع الوقت أن زوجها لم يتزوجها حبًّا فيها، وإنما تقربًا لوالدها الشيخ ذى النفوذ الكبير فى الدولة. وحين اكتشفتْ خيانته قررتْ أن تُحكِّم العقل، فهى ابنة شيخ – كما سبق أن ذكرنا – وامرأة مرموقة فى المجتمع، حيث كانت عضوة فى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وحملها للقب “مطلَّقة” فى تلك المرحلة الدقيقة من حياتها سيؤثر على وضعها الاجتماعى، بل حتى وضع أبيها، فى مجتمع عُمانى (وربما عربى أيضًا) ينظر إلى المطلقة نظرة دونية. عدا أن شخصيتها من النوع الذى يعتبر الرجل مُلكًا خاصًّا، و”المرأة العاقلة” – على حد تعبيرها – لا تستسلم بسهولة حين ترى زوجها واقعًا فى نزوة، وثمة امرأة أخرى تحاول خطفه منها. لهذه الأسباب مجتمِعة سكتتْ زوينة الهنائى عن خيانة زوجها رئيس التحرير.

هناك مثقفون حاضرون بأسمائهم فى العمل. هل استأذنتهم قبل النشر؟

بالتأكيد، فى الحالات التى استدعت استئذانًا. وأقول “التى استدعت” لأن هناك ذِكْرًا لمثقفين فى الرواية هو أقرب لتوثيق حدثٍ وقع بالفعل، أو مقال نُشِرَ فى زمن الأحداث، ولا يتطلب استئذانًا. على سبيل المثال حضور الشاعر محمد الحارثى فى “ساحة الشعب” وقراءته قصيدة عن مصر أهداها لأحمد فؤاد نجم، هذا حدث بالفعل فى الواقع، وكذلك فصل الإعلامى أحمد الشيزاوى من عمله فى جريدة “الشبيبة” وصدور بيان مُنَدِّد بهذا الأمر، حدث بالفعل فى الواقع. ولذلك لم أستأذن الحارثى ولا الشيزاوى. وفى سياق الرواية جرى أيضًا الحديث عن، أو التعليق على مقالات منشورة للكتَّاب العُمانيين زاهر المحروقى، ومحمد المحروقى، وناصر صالح، وهؤلاء أيضًا لم أكن بحاجة إلى استئذانهم. كذلك ورد اسم أحمد شافعى فى تعليق على أحد منشوراته الفيسبوكية خفيفة الظل. وبالمناسبة كان شافعى أحد قراء مخطوطة الرواية، وأفادنى بملاحظات مهمَّة حول طريقة نطق بعض العبارات باللهجة المصرية، ويستحق منى أن أشكره على ذلك الآن، حتى وإن كان هذا الشكر متأخرًا ثلاثة عشر عامًا. أما حضور عبدالله حبيب كشخصية فى الرواية فقد كان يتطلب استئذانًا، وهو ما حدث بالفعل، لأن حضوره لم يكن شرفيًّا، بل إنه يُلقى خطبة فى ساحة الاعتصام يسرد فيها أمرًا مهمًّا عن جمال عبدالناصر وعلاقة العُمانيين به، وهو أنه فى اليوم التالى لوفاته أقيمت له جنازة رمزية فى مدينة مطرح العُمانية، وكان عبدالله قد حضرها وهو طفل لم يتجاوز السنوات الست، وسرد تفاصيلها فى أحد نصوصه، وقد استأذنتُه أن أوظف هذا النصَّ فى الرواية، وهذه مناسبة لأشكره بشكل متأخر هو الآخر على موافقته. وكذلك عاصم الشيدى يستحق الشكر أيضًا لأنه أفادنى كثيرًا فى رسم شخصية “رئيس القسم الثقافى” – التى كانت وظيفتَه فى ذلك الوقت- وسرد لى الكثير من الحكايات من كواليس مهنته فى الصحافة الثقافية، ومن هذه الحكايات حكاية حدثتْ له هو شخصيًّا، وكان لا بد من استئذانه لتوظيفها فى الرواية، وهى حكاية إضاعته خلاله رحلته إلى الإسكندرية جهاز تسجيل كان يتضمن حوارًا مهمًّا أجراه مع الشاعر أدونيس.

ما سبب خفوت صوت جار النبى ابن بسيونى؟ هل لأنه منسحق بطبعه؟

إذا ما تأملتُ الرواية الآن مثل أى قارئ عادى فسأقول إن خفوت صوت جار النبى هو نتيجة طبيعية لنشأته فى ظل أب مثل بسيونى سلطان؛ رجل متسلِّط، عالى الصوت، عابس على الدوام، لا يطيق رأيًا مخالِفًا، ومؤدلَج إلى درجة يرفض معها حتى أن يستمع. فى بيت يحكمه هذا النوع من الآباء، لا مجال لنشوء صوت حر، بل يُدفَع الابن إما إلى التمرد العنيف أو إلى الانصياع الصامت لقرارات الأب وإملاءاته، حتى إن كانت قرارات مهمَّة تتعلق بمصير الابن نفسه. يمكن أن أقول أيضًا إن جار النبى تشرَّب الأدلجة الدينية من أبيه التى تعتبر مجرد مخالفة رأى الأب نوعًا من العقوق، ولذا اختار الاستجابة الصامتة، التى هى علامة على وجود قهر، وعلى خلل فى ميزان العلاقة بين الأب والابن، بين السلطة والتعبير. وإذا ما أسقطنا شخصية جار النبى على شباب العالم العربى اليوم فنستطيع القول إنها تمثّل جيلًا كاملًا نشأ فى ظلال الخطابات الكبرى، محاصرًا بالهتاف والمقولات الجاهزة، دون أن يُمنح فرصة لبلورة رؤيته الخاصة. لذلك كان صوته خافتًا، وهذا الخفوت كان مرآة لعطب أكبر: عطب الأبوة المتسلطة، والمجتمع الذى لا يتيح للفرد أن يتكلم، وأن يختار، وأن يختلف.

هل تشعر بأن هناك بعض القراءات المغرضة لهذه الرواية؟ أقصد أن البعض حاول تقصى سيرة أشخاص واقعيين من خلالها؟

نعم. حدث هذا بالفعل. ويكفى أن أقول إن شخصية رئيس التحرير وحدها – على سبيل المثال – استمعتُ إلى ثلاثة تأويلات لها من شخصيات إعلامية عُمانية معروفة، فى كل مرة شخصية مختلفة. طبعًا شعرتُ بالامتعاض فى ذلك الوقت، أى فى العامين الأولين بعد صدور الطبعة الأولى من الرواية سنة 2013، لكننى الآن أجد وأنا أتأمل هذا الأمر أنه طبيعى جدًّا، فكل رواية تتناول الشأن العام والسياسى لا بد أن تثير تأويلات وقراءات متعددة، لكن هناك نقطة تفوت هؤلاء المؤوِّلين فيما يخص إسقاط الرواية على شخصيات واقعية بشكل مباشر، وهى أنهم يتجاهلون أن الأدب يعتمد على التخييل وإعادة تشكيل الواقع وليس نسخه كما هو. أى أنه حتى ولو كانت فى ذهنى وأنا أكتب شخصية معينة من الواقع كنموذج، إلا أنها حين تدخل مصهر الكتابة لا تعود هى هى. أشياء كثيرة تتغيَّر فيها، بحيث تصبح شخصية أخرى جديدة مختلفة عن الجذر الواقعى.

لماذا اخترت مصر لتنشر الرواية؟

مصر سوق أدبية كبيرة، وهى أيضًا بيئة ثقافية خصبة تضم جمهورًا واسعًا من القراء، وحضورها فى المشهد الأدبى العربى قوى ومؤثر. النشر فى مصر يمنح العمل فرصة للوصول إلى شريحة أوسع من القراء، فما بالك إذا كان هذا النشر فى دار كبيرة وعريقة مثل “الشروق”. زد على ذلك أن حضور مصر فى الرواية لا يقل عن حضور عُمان فيها، ليس فقط من خلال الشخصية الرئيسية فى الرواية (بسيونى)، ولا من خلال شخصية جمال عبدالناصر فحسب، بل حتى الأحداث التى شهدتها مصر فى يناير 2011 وما قبلها وما بعدها. علاوة على ذلك، فإن المناخ الثقافى المصرى كان دائمًا ميدانًا للحوار الأدبى العميق، ونشر الرواية فى القاهرة يعنى الانخراط فى هذا الحوار.

كيف يؤثر الإعلامى على الكاتب داخلك والعكس؟

أستطيع أن أعتبرها علاقة تغذية متبادلة، فالعمل الإعلامى كان رافدًا مهمًّا لمسيرتى فى الكتابة، لا سيما وأننى أعد وأقدم برامج أدبية وثقافية للإذاعة، أستضيف خلالها مثقفين وكتابًا وفنانين ومفكرين من مختلف المشارب والمدارس. صحيح أن هذه الحوارات كانت واجبًا مهنيًّا، لكنها كانت أيضًا تجربة معرفية تتراكم يومًا بعد يوم داخلى ككاتب. خذ مثلًا برنامجى الإذاعى “كتاب أعجبنى”، الذى قدمتُ فيه أكثر من ألف حلقة. فكرته بسيطة فى ظاهرها: الضيف يختار كتابًا أعجبه، ونتحدث عنه. هذا الحديث أتاح لى التعرف على مئات الكتب من الفلسفة والتاريخ إلى الأدب والفن والسياسة والعلوم الاجتماعية، وغيرها من صنوف المعرفة. كل حلقة كانت نافذة جديدة أطل منها على عالم مختلف، وكل كتاب كان فرصة لإثراء لغتى وتوسيع رؤيتى، وبالتالى، كان ذلك يصب مباشرة فى تجربتى ككاتب يحتاج دائمًا إلى القراءة والاطلاع والتنوع فى مصادر المعرفة. هناك أيضًا برامج حوارية قدمتُها (مثل “من مسافة قريبة” فى الإذاعة، و”ضفاف” فى التلفزيون) محورها التجربة الثقافية والمعرفية للضيف، حاورت فيها عشرات القامات الفكرية والأدبية، من كبار الشعراء والروائيين إلى المفكرين والنقاد. وقد تعلَّمت من كل حوار شيئًا: فكرة جديدة، موقفًا جريئًا، تأملًا عميقًا فى الزمن أو اللغة أو الهوية. هذه الحوارات تركت أثرها فىَّ، ليس من الناحية المعرفية فقط، بل حتى من حيث الأسلوب؛ إذْ أصبحتُ أكثر ميلًا للإصغاء، والإنصات لما هو تحت الكلام، أو ما بين السطور كما يقال. لذلك، أستطيع القول بثقة إن الإعلامى والكاتب داخلى يتبادلان الأدوار باستمرار، ويدعمان بعضهما البعض.

ما تأثير غياب عبد العزيز الفارسى أقرب أصدقائك عليك؟ كيف تتذكره؟

هذه الأيام تحديدًا تمر ثلاث سنوات على رحيله، الذى كأنه حدث أمس. أصعب ما فى موت عبدالعزيز أنه حدث فجأة. هكذا بدون مقدمات أو تمهيد. هذا أصعب أنواع الفقد. وقد خبرتُه مرة واحدة من قبل فى موت شقيقى محمد. يأتى الموت هكذا بكل جبروته ليذكرك كم أنت طارئ فى هذه الحياة، يجعلك تعيد حساباتك وتنتبه أن الموت هو الأصل، وما الحياة إلا طريق موصِّل إليه. مؤكد أنك سمعتَ عن “الحداد المؤجَّل” الذى يجعلك من هول الصدمة تعيش إنكارًا دائمًا، وتهيئ لنفسك أن هذا الفقد الكبير لم يحصل، وإنما أنتَ فقط غارق فى كابوس طويل ستستيقظ منه بعد قليل لتواصل حياتك. يحدث لى هذا مع عبدالعزيز إلى اليوم. هكذا أتخيَّل أنه سيطرق علىَّ الباب ويدخل ليخبرنى أنه كان مسافرًا وعاد. ذاكرتى ممتلئة به، فقد كان لى الأخ الحبيب، والصديق الصدوق، والمستشار الأمين، والمرآة الصادقة التى أرى فيها ما خفى عنِّى من نفسى. لا أستطيع وصف تأثير غيابه علىَّ سوى أنه تأثير هائل. عشنا معًا، وكتبنا معًا، وحلمنا وسافرنا وخضنا تجارب ما كنا سنخوضها لولا وجودنا معًا. رحمه الله.

أخيرًا.. ما طموحك للأدب؟

طموحى أن أكتب أعمالًا تظل قادرة على إثارة الأسئلة، أن أقدم أدبًا يمنح القارئ فرصة لإعادة التفكير فى نفسه وفى العالم من حوله.

…………….

*عن “أخبار الأدب”