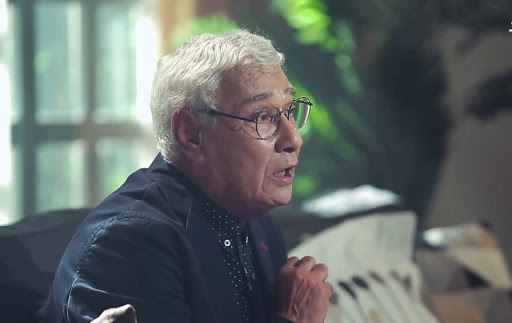

حاوره: صبري الموجي

التقيتُه – طيّب الله ثراه – حيث يعيش هناك فوق الجبل. ثمة أسطورة تروي أنّ جبل المقطم انفصل عن المدينة؛ تحقيقا لأمنية أحد الآباء القديسين من القبط، وظلّ بطلُنا قائما هناك في وحدته .. قامةٌ متوسطة، ووجه ريفي أسمر يعكس طيبة هؤلاء الفلاحين وأهل القري، الذين غادروا قُراهم تلبية لدعوة النداهة القاهرة .. إنّه القاص الكبير سعيد الكفراوي ـ رحمه الله ـ الذي قال مرة: ” غايتي أن أستحوذ علي زمن يضيع”، من يومها والأزمنة تنفلتُ من بين يديه مثل الماء، حتى جلس على النهر يرقُب جريان الماء وانفلات الزمن. لم تكُن وحدة الكفراوي وحدة خمول ودعة بل وحدة إبداع متوالٍ أثمر 12 كتابا من القصص والحكايات، التي تزخر بالشخصيات والأجواء والمصائر، واللغة هنا هي سقف العالم. بدءا من (مدينة الموت الجميل)، مرورا بـ(سدرة المنتهي)، و(دوائر من حنين)، و(مجرى العيون)، و(بيت للعابرين)، إلخ كانت مجموعة الكفراوي القصصية، التي هي جدلياتٌ تتقاطع بين الحياة والموت والمكان والزمان والكهولة والطفولة والرحيل والإقامة والقرية والمدينة، تسعي للقبض على حلمها المستحيل، عبر عالمها شديد الخصوصية، حيث التقابل بين الجزئي الحسي، والكلي المجرد.

تزخر أعمالك القصصية بالحزن والأوجاع .. فما سبب هذا الحزن الطاغي، وهل حزن الكفراوي تجسيدٌ لحالته النفسية والمزاجية؟

لا يوجد فيما أكتب من نصوص استدعاء لحزن، أو تجسيدٌ لألم مُفتعل، ورحم الله أستاذي الدكتور علي الراعي، حين وصف هذا الحزن بالتفجع علي أحوال الإنسان في واقع يزخر بالمظالم، عشت كما هو معروفٌ قريبا من حيوات أمضت عمرها علي هامش الحياة، ورأيتهم يمارسون العيش تحت وطأة ظروفهم الاجتماعية كما يعيشون تحت سطوة الماضي، فتفجرت من دواخلهم تلك المواويل الزاخرة بالاغتراب والانتظار ومن ثم الحنين، تعبر عن ميراث من حزن قديم .

الحزن في الغالب تعبير عن أحوال مدفوعة من واقع الحياة، وهي في النهاية تعبيرٌ عن أشخاص عاشت ذلك الواقع .

المُشترك بين الكفراوي والريف المصري الحزن، ومن خلال علاقتك الحميمة بالريف نود أن نعرف كيف حوّل الريفُ الحزن إلي فن، وكيف حوّل الكفراوي ذلك الحزن إلي أدب؟

حزن بعض الشخصيات في القصص جزءٌ من توسل تلك الشخصيات للقبض علي واقع مُغاير، ومحاولة القبض علي زمن أكثر بهجة لا تنفصل الحياةُ فيه عن مفردات ما يعيشه الواقع في القرية المصرية. وقد عشتُ في قرية قديمة تنطوي الحياة فيها علي قهر السادة، وسطوة من يملكون، فتكوَّن وعيي وسط هؤلاء، وكتبتُ العديد من القصص عن أحوالهم، وبحكم ميراثي وما عشتُه في هذا المكان القديم، حيث أصداء الرحيل والاغتراب، ووداع الراحلين حيث وجه الكريم، والانتماء بالروح لتلك السلالة من البشر، كلُّ هذا جعلني أحاول علي قدر الطاقة تحويل هذا العالم إلى كتابة إبداعية منحتني العزاء دائما على أن اقترابك من مصدر تجربتك، وهي حياة هؤلاء التي يشوبها ميراث من الحزن، تمثل بالنسبة لي معينا لا يغيض من الكتابة .

وهل يختلف الريف المصري الآن عن الريف الذي غادره الكفراوي وتناوله في معظم أعماله؟

الدنيا تتغير بسرعة مذهلة، وما كان قائما في الماضي لم يعد موجودا، لقد حدث في السنوات الأخيرة من عمر العالم شيء قلبَ الأعماق، وأصبح يفرض علينا أن ننظر إلي ما جرى بغضب، ونستقبله بغير أريحية، حتى أشكال الكتابة نفسها قد تغيرت، حتى شكل السؤال، وكما قلت فأنا ابنٌ لقرية قديمة، نشأتُ وتعلمت في زمن كان المتعلمون في القرية أفرادا تعرفهم بالاسم، قرية قديمة كانت تعيش – كما يقولون – على الستر، الأجور مقسمة بغير عدل، وتبدأ السخرة من دوار العمدة حتي سرايا الباشا، والواقع الاجتماعي يقوم علي القهر والعوز، لكن ثمة قيم كانت تشيع في الواقع وفي الأحلام، كان الناس أسرى لحلم الحريّة، وكان هناك نوعٌ من الرضا والتكافل، وأمل في انتظار المخلِّص، وكنت أراهم هناك في تجمعات صغيرة في الليل حول مصباح يتسامرون بحكايات عجيبة تفتح أمامي السكك، وتطرح أمامي الأسئلة، وكانت الحياة تنهض لمقاومة المجهول، والدفاع عن لقمة العيش، والحفاظ على الميراث من عادات وتقاليد تكاد تكون أسطورية . الآن أصبحت قرية أخرى، لقد تغيّر كل شيء بفعل ما جرى من تغيرات في بنية المجتمع، تغير الإنسان بالغربة، وتغير المكان بالعمارة الشائهة التي حلّت مكان القديم، وتغيرت القيم بما جاء من الخارج، ومن صعود الإسلام السياسي واستبدال الفرد نفسه بالأمة، لهذا فأنا لم أعد أفهم ما يجري هناك الآن، ذلك التدفق المالي الذي غيّر العلاقة بين الفرد والفرد . تركتُ القرية القديمة، التي عشت فيها طفولتي، وكان تأثيرها كبيرا على ما كتبته لاحقا من قصص انطبعت بإحساسي بطقوس الميلاد والموت، وحيوات كثيرة عشتها: المكان والزمان، الطفولة والكهولة، القرية والمدينة.

دعنا نتحدث عن البدايات .. زمن التواجد وزمن التفاعل بين النقائض، بداية التكوين، وأول لقاءات الدهشة منذ ذلك الزمن البعيد؟

يُحكى والله أعلم، أنني جئت إلي الدنيا بعد ستة من البنين والبنات، ماتوا موتا فادحا في طفولتهم، وحين اقترب موعد خروجي إلي الدنيا، صرخت امرأة عجوز : دارنا ملعونة يولد في دار غريبة. في ناحية أخرى، ولدتني أمي هناك، وادّعوا أنني جئت بنتا، فلبست ثوب بنت، وحين حملتني غريبة تعثرت يدها بأشيائي فأطلقت زغرودة فرحا بالولد. كانت طفولتي تتوزع بين أمٍ رحيمة وجدّة مثل حكيم الزمان، طويلة العود، كنتُ أسمعها حين أحسنتُ الكلام، وهي تقودني على جسر النهر تصيح أمامي: انظروا لبني يمشي علي قدمين، وتنظر في عيني وتقول: الرحمة بين الناس عدل .. افهم واللي قبلنا قالوا: تبات نار تصبح رماد لها رب يعدلها، وتقول: إياك والخوف، الخوف طبع النسا، وتهزني بشدّة، وقد انبح صوتها وتقول: اعتمد علي فطرتك في فهم الأمور والحياة أخرتها الموت. طفولة ذلك الحين كانت تموج بالطقوس، والموروث وحكيّ الكلام، وتحويله بقدرة قادر إلي حكايات. طفولة فترة التكوين قال عنها معلمي الراحل محمد عفيفي مطر يوما: ” كان قلبي معلقا بين مخالب طائر جارح محموم بالسياحات في الأعالي، علوّه فزع ورعب، وانطلاقاته كارثة احتمالات”. كانت قرية قديمة أصابها البدد، وكانت تموج بالطقوس والموروث، والطفولة هنا، هي سعيٌ نحو معرفة غائبة، حتى العثور على أول حروف الهجاء في كُتَّاب شيخ ضرير عرفت من خلاله أنّ المشقّة تغلبها بالكفاح النبيل، وأنّ الحياة تسير بقدر، حتي دفع إليّ ابن خال طيب يعمل مدرسا في مدرسة ابتدائية بملخص لكتاب بلا غلاف بعنوان (مُختصر لحكايات ألف ليلة وليلة) يومها حين انتهيت منه ركبني ألفُ عفريت وعفريت، وانفتحت أمامي السكك، وكانت أول الأسئلة، وانفتح الباب على متاهة أول التعرف على هوامش التكوين، وتأمل أحوال الجماعة الغريبة التي تموج بالرموز والمعاني، وتزدحم بالأسرار، ولا يمكن لأي كائن في العالم التعرف على ظاهرها من باطنها، هذه الجماعة التي أطلقوا عليها من أول الزمان المصريين .

كثيرٌ من الأدباء كتبوا عن الريف المصري مثل يحيى حقي والشرقاوي وعبد الحكيم قاسم وكتبت أنت فهل يختلف ريفُ الكفراوي عن ريف هؤلاء؟

عبد الحكيم قاسم وأنا نعُبُّ من معين واحد، ولكن ينشغل عبد الحكيم بالروح الصوفية عند أهل القرية فترى الأولياء والموالد وليالي الحضرة، والمسلمين والأقباط، أما قريتي فتموج بالرموز والإحساس بطول الزمن بلا طائل، ورحلة البحث عن ملاذ، تُلخصني حكاية رجل بورخيس العظيم الذي رسم العالم، وأثث الفضاء بصور الأقاليم، والممالك والجبال والخلجان، والسفن والأسماك والمنازل والأدوات والكواكب والأشخاص، وقبل أن يقضي نحبه بقليل، اكتشف أن متاهة الخطوط والصور التي دأب علي رسمها، كانت ترسم صورة وجهه هو. إن هذا الرجل الذي أفنى عمره ليرسم وجهه هو الإنسان في زماننا. بينما ريف عمنا كبير المقام “يحيى حقي” ريف صعيدي، تشعر فيه بضربة الشمس المفاجئة، وسطوة الواقع على بشر من جحيم، ومجموعته “أبو فودة ” تشهد بذلك . لقد أبحر يحيى حقي عبر عوالم لا تنسى، فهو من استدعى الصعيد، الذي عمل به سنوات ليكتشف روحه، وينتج عددا من تلك القصص والروايات: (البوسطجي، وخلّيها على الله، وأبو فودة)، فتكون إضافة لا تنسى عن القرية المصرية . أمّا الحوشي الأعظم صاحب الخيال والمخيلة العظيمين، الذي سعى منذ البداية لاستهداف فضاء قصصي يعبر عن روح المصريين، شواغلها وهمومها، هو من نبّهنا لتلك المنطقة الغامضة للكتابة عن روح القرية المصرية. رحم الله روح صديقي ” إبراهيم أصلان” حين وصف إدريس .. فتح أفقا لم ينغلق، فكان المثال العبقري لسرد الحكايات التي تفصح عن دلالتها الجارحة بتلقائية مذهلة، والكاتب الذي ظلّ حالة ثقافية كاملة، قوامها الكبرياء، والمناكفة، كأنه نوبة صحيان لا تهدأ في زمن اختلط فيه الطموح بالخيبة والخطايا بالإنجازات . هي قرية تختلف وتأتلف بتعدد رؤى الأماجد من الكتاب الذين تناولوها في إبداعهم .

نزحت إلي القاهرة منتصف الستينيات واستقبلك يحيي حقي استقبالا حانيا .. أخبرنا عن تفاصيل هذا اللقاء وأثره في نفسك؟

كنا في ذلك الحين نقيم في مدينة المحلة الكبري، فرحين بذلك النادي الصغير للأدب، الذي خرّج عباقرة جماعة المحلة الأدبية الأفاضل، ولشغفي بالمعرفة كنتُ أحضر إلي العاصمة القاهرة، وأنا الريفي قليل التجربة، وكانت تلك المدينة لا تزال تتمتع بما تبقى من ازدهار الحقبة الليبرالية في المسرح والسينما ووسائط الثقافة الأخرى، وكانت الجمعيات الأدبية تحمل الكثير من الأسئلة عن التحرر الوطني، والدفاع عن قيم الدولة المدنية، وكانت المقاهي الثقافية مثل “ريش” ومقهي عبد الله، والمقاهي التي يمر بها المؤسس نجيب محفوظ، مشهدا ومأوى للعديد من التيارات ومدارس الكتابة، كما كانت مجلة (المجلة) التي يرأس تحريرها يحيى حقي سجلا للثقافة الرفيعة، وأذكر أنني طرقت باب مكتب يحيى حقي وأنا الريفي خائفا وجلا، فرفع رأسه وسألني: فيه حاجة يا ابني؟ فذكرتُ له اسمي وصفتي، وأنني قادم من الأرياف البعيدة، ثم بلعت ريقي، وتوكلت على الله وقلت له: أنا قاص ومعي قصة أريد أن أنشرها بمجلة (المجلة)، فرجع بظهره وتأملني ثم سألني: مجلة المجلة ليه يا ابني هي نشرة سرية؟ أنت اسمك أيه؟ فذكرت له اسمي فقال: أنت يا كفراوي عارف مين يكتب بها؟ فذكرته لهم جميعا بالاسم الشيخ شاكر ولويس عوض وإدوار الخراط ومصطفي سويف وغيرهم، وقبل أن يجيب استعطفته، وقلت له أن جاي من بعيد وقبل أن أكمل نهض وأخذني من يدي بحنيّة، وقال طيب تعال يا كفراوي، وخرجنا لشرفة المجلة المطلة على شارع عدلي، وقال لي اقرأ، فقرأت كانت قصة بعنوان: (الموت في البداري) وحين انتهيت، قال لي معجبا: أنت يا ابني حسك جديد في الكتابة عن الريف، وطلب مني إعطاء القصة لسكرتير التحرير، والمدهش أنني فوجئت بالقصة منشورة آخر الشهر في تلك المجلة العريقة وكان حدثا لا يُنسى، وفي احتفال بعيد ميلاده بأتيليه القاهرة، حكيت نفس الحكاية ففرت الدموع من عينيه وعلق: فاكر يا كفراوي لما كنت بتيجي مجلة (المجلة) ولابس جلابية بلدي، كانت أيام حلوة والله. هذا شيخ من مؤسسي نهضة الكتابة، خرجنا من ثوبه، وتعلمنا استحضار كتابة تعبر عن البشر الذين نعيش معهم، والذين أحبهم يحيى حقي.

رغم اتساع قماشة الإبداع أمام الكفراوي، أقصد قماشة الريف التي تصلح لإبداع الرواية، إلا أنّك عزفت عن الرواية وانشغلت بالقصة؟

ظلت القصة في علاقتي مع الكتابة، تمثل الشكل الأمثل في التعبير عما أرى في الفن والحياة، ونظرت إليها باعتبارها الصوت الخاص بالفرد للتعبير من خلاله عن هموم جماعته، مثلما جماعات شيوخ القص في العالم، عرفتُ أنها بلا بطل وعلى كاتبها أن يختار اللحظة النادرة فيها بعناية فائقة، وهي جنس مغلق تفسده البلاغة، ولها إيقاعها الخاص، وإذا كانت الرواية، تُكتب بالنقط، فالقصة تكتب بالضربة القاضية، وكتبت خلال إقامتي بالقرية والمدينة قصصا، سعيت من خلالها نحو المعرفة وتحقيق قدر من الحرية، وعبّرت فيها عن حياة الناس الذين خرجتُ منهم بهذا الشكل الصعب الشقيق للشعر. قلت مرة: إنّ كتابة قصة جيدة توازي رواية جيدة، أما لماذا لم أكتب رواية حتي الآن؛ لأنني أكتب ما تفيض به الذاكرة، وما يأتي عبر الخيال، وحتي الآن لم تأت الرواية، هل ستجيىء .. هل سأكتب رواية .. الحقيقة أنا لا أعرف، كلُّ ما يهمني الصدق والإخلاص فيما أكتبه، الصدق مع من أنتمي لهم، والصدق مع وطن أنتمي له وأعيش على أرضه وأحلم بأحلامه .

وماذا عن علاقة العمر بالإبداع .. بمعنى هل هناك علاقة بين الإبداع والصحة .. وهل الشباب أقدرُ علي العطاء أم أن الكبار أحكم في الإبداع؟

يختلف الكاتب باختلاف عمره، فإبداع الشباب تحقيق للذات في هذا العمر، كتابة تريد أن تحتوي العالم، تنطوي على المغامرة وعلى رؤى جامحة وشجاعة تواجه أحوال الحياة والموت، أمّا الكتابة في العمر المتأخر، فهي كتابة الحكمة، وتأمل أكثر القضايا التصاقا بالوجود الإنساني، خاصة وقد تعرف الكاتب على المتصوفين والفلاسفة وأصحاب المشاريع الكبيرة من الروائيين والقصاصين وتعرف علي حياتهم، عمر من الحكمة كتب به نجيب محفوظ الشاب (زقاق المدق)، و(القاهرة الجديدة)، وكتب به شيخا(أصداء السيرة الذاتية)، والرواية المعجزة (الحرافيش)، فلكل عمر كتابته، وكتابة آخر العمر تأمل باذخ في الزمن والسعي للإجابة عن سؤال الوجود والعدم.

في (تلة الغجر) يتجلى المثل الشعبي (الممنوع مرغوب)، حيث إنّ تحذيرات الجد للصبي من تلة الغجر كانت دافعا وراء مضي الصبي قدما نحوها لاكتشافها وسبر أغوارها .. فهل وراء ذلك قيمة تربوية قصدها الكفراوي؟

أحببت أنا شخصيا تلك القصة، فالجد على أبواب الرحيل، تناوشه الأحلام وصور الموتى الراحلين، والغلام في رحلة السعي نحو تلة الغجر بيده فانوس رمضان في الليل المعتم، وصوت ضرب الدفوف لغجر يمارسون طقوسهم علي التلة، ومثلما حدث للنبي الكريم، حدث للغلام، فتح الغجري بطنه، وأخرج قلبه وغسله بماء الورد والمسك، وضربت الجماعة الدفوف لتهبط الملائكة في رمضان. القصة عبّرت عن الواقع والأحلام، واللغة فيها شقيقة الشعر، ويدخل في أهدافها جانب تربوي تعليمي كما كشفت في سؤالك أن الممنوع مرغوب .

الكفراوي مقلٌ في الظهور والتواجد بالشارع وبين الناس كما كان بالأمس فما السبب هل هو حكمة السنين، أم شواغل صحية أم أنك تخشى مواجهة المجتمع بصخبه الآني وزحامه وسلوكياته الشاذة ؟

أولا رحل عن الدنيا من كانوا يُحسنون الكلام، ويجيدون حكي الحكايات، تهيأت مرة وارتديت ما على الحبل، وفي وعيي بين الإدراك والتوهان أن محمد عفيفي مطر ينتظرني علي المقهى، وحين وصلت انتبهت إلى أن مطر قد رحل عن الدنيا، فعدت من حيث جئت، كنت عندما أضيق بالدنيا أصرخ في الشاعر الكبير: يا عمنا لقد عشنا أكثر مما ينبغي، فنضحك. رحم الله أمل دنقل، حين قال شعرا: كل الأحبة يرتحلون، فترحل شيئا فشيئا عن العين ألفة الوطن، تغيرت الأشياء وبقي صوت النشيد الأخير، حيث أمعن في الإصغاء له، غايتي بالوهم أن أستحوذ على زمن يضيع، رحم الله الجميع وكان في عون الوطن.

هل تختلف قاهرة اليوم عن قاهرة الأمس التي نزح إليها الكفراوي تاركا الريف المصري؟

قاهرة الأمس قاهرتان: الأولى قاهرة الذاكرة، قاهرة جمال الأفغاني، ومحمد عبده وطه حسين، ويحيى حقي، وأم كلثوم وعبد الوهاب، ونجيب محفوظ، ومقاهي ريش، وكافيه جروبي، ومسارح عماد الدين وملاهيه، ولاباس وسفنكس، ومقهى عبدالله، ثم قاهرة جماعات اليسار واليمين، وتنظيمات الحركات السرية وجماعات مقاومة التطبيع، وانفتاح الليل من ثلثه الأول على صحبة عفيفي مطر، وخيري شلبي، ودنقل، نجوب في الأنحاء مثل طيف يوزع المسامرة، والجدل والحلم بكتابة جديدة مغايرة .

الآن أغلقت الأماكن في الوجوه بسبب رحيل الناس حيث وجه الله، وغابت رفقتك إلا من جماعة التقطتك وحيدا لتجلس بينهم كالغريب يخرج من قلبك صوت الشاعر: ميت أنت.. لست تقوى علي البكاء.. قل لي.. كيف لك أن تبكيني؟ يشيخ الناس كما تشيخ المدن ، فما يبقى غير وجه ربك ذي الجلال .

في مقهى(ريش) كنت تلتقي بأدباء جيل الستينيات .. فما أهمية الاحتكاك بين المبدعين وثمراته الفكرية الإنسانية .. وهل فرّخ جيل الستينيات مبدعين حملوا الراية أم أنه كان منشغلا بنفسه؟

سنة 1968 التقيتُ بالفتى جمال الغيطاني، وكان قد نشر قصته ” المقشرة” فسألته: أين يجلس الأدباء الشبان؟ قال لي قابلني هنا يوم الجمعة وأصطحبك معي، قابلته وأخذني إلي مقهى ريش، وهو مقهى في وسط المدينة، نجلس علي رصيفه الذي لم يكن علي شكله الحالي، ووجدت كلّ أبناء هذا الجيل يتحلقون حول أستاذنا نجيب محفوظ، رأيتهم وعرفتهم، كانت تلك الحركة تمثل الوثبة المضادة في الكتابة المصرية، وكتبتُ في هذا الحين قصصا مغايرة، وحين صرخ أحدهم : نحن جيل بلا أساتذة، صدرت مجلة ” جاليرى” 68 تحمل شكلا جديدا لأشكال الكتابة، ورؤى جديدة مغايرة واجه بها أصحابها هزيمة يونيو67 التي تنبأوا بوقوعها قبل أن تحدث، وعن هذا الجيل قال د. جابر عصفور، وهو ناقد ينتمي لهذا الجيل: جيل فتح عينيه على وعود الحلم القومي، وصعوده الواعد، لكنه صدهم بالسقوط المدوي لهزيمة 67، فأعلن تمرده على من صنعوا الهزيمة، وثورته على جيل الآباء، مُختطا لنفسه طريقا جديدا أفضى إلي أساليب مغايرة في الكتابة تنقد الواقع وتعري خباياه التي قادت إلي الهزيمة. من مقهى ريش وغيره خرجت الكتابة في الستينيات، التي أصغى لها محفوظ، وكانت بداية لميلاد جيل أغنى الأدب العربي بالخيال العظيم. ومن هذا المقهى، خرجت مظاهرة كبيرة يوم اغتيال الروائي ” غسان كنفاني” بيد الصهيونية، مظاهرة كانت الأولى منذ زمن طويل وعلى (طولات) ذلك المقهى، كُتب بيان توفيق الحكيم عن الحرب. ريش بالنسبة لي متحف للذكريات، منذ غنت في حديقته أمُّ كلثوم، وكانت التذكرة بـ(عشرة قروش)، ويوم جلس على طولاته كل هؤلاء الكتاب والفنانين المُعلقة صورهم علي حوائطه، ومنذ كان له دورٌ عبر مائة عام في الحركة الوطنية المصرية، ومنذ سعدت بالجلوس سنوات طويلة حول نجيب محفوظ، أستمع منه، وأتشرف بوجوده في الحياة، وبمن التقيت بهم من كتاب وشعراء، أمضيت معهم أياما وتواريخ لا تنسى، مقهى كانت له ألفة تستمد دلالتها من مجمل ما يجري من أحداث، وظل في الوعي مثل مقاهي جلس عليها كتاب وفنانون في عواصم الدنيا. أمّا الآن غفر الله للسياحة وغلاء الأسعار ورحيل الناس حيث وجه الكريم !

كان الأديب العالمي نجيب محفوظ يُجالس كلَّ فئات المجتمع فلم يكن مجلسه حكرا علي الأدباء فقط فإلى أي مدى يكون الأديب بحاجة إلى معرفة كل تفاصيل زمانه ومكانه؟

نحن نكتب بخبرتنا عن الدنيا، وكلما تعمقت تلك الخبرة بإدراك جوهر ما في الحياة من تجارب، كانت تجربة الكاتب أعمق، وأكثر صدقا، اقرأ حوار محفوظ مع رجاء النقاش؛ لكي تدرك مدى عمق تجربة نجيب محفوظ مع البشر والمكان والزمان، ويحكي الغيطاني أنه لم يوجد مقهى في القاهرة إلا وجلس عليه نجيب محفوظ، الذي طوّع مصائر الحرافيش والفتوات لقيم البحث عن العدل، وتأمل اختلاف المصائر .

لـ( ألف ليلة وليلة) أثَّر في ازدهار الخيال والإبداع لدي الكفراوي .. فما علاقة الأديب بالتراث؟ وهل تراه مفيدا ونافعا للمبدع ـ أقصد التراث ـ أم أنّ الإبداع يتطلب أن يشب المبدع على الطوق ويتخلص من قيود السابقين؟

انشغل أستاذ الأدب الكبير عبد الفتاح كليطو مغربي الجنسية بجوهر السؤال عن ألف ليلة وليلة، فأنفق عمره باحثا عن إجابة عن سرها إلا أنه آخر الأمر، وجد نفسه يدعو الأموات لإسماع صوتهم، والتحدث عن مصائرهم، وأنا حين منحني مدرس الابتدائي ملخص الليالي، وحين قرأته ومن يومها وبداخلي ذلك الصوت الشبيه بالسحر، كل ما روته الحكايات معلق في القلب من الطفولة حتي اليوم، هي فوق كل تراث، كتاب نبيل فوق كل الكتب، هي مدرسة للحكمة، وحكاياتها غير صالحة للتسلية، كتاب التعدد يسحب خلفه التراث القديم فترى من خلاله كل غامض .

إبداع الكفراوي انتقل لأولاده أم أنهم شقوا لأنفسهم طرقا أخرى؟

حورس اكتفى بوظيفة مدنية يخفف بها الألم عن الراغبين في الشفاء، وعمرو فنان تشكيلي وأديب ذائع الصيت، حقق في مجاله جزءا مهما من حلمه، فسافر إلي خارج الوطن ليتعلم ويستكمل ثقافته على أصول معرفية، ويوجد ثلاث حفيدات منهن واحدة تعشق التمثيل والفنون، أما كرمة فصامتة تبحث عن طريق يخصها، الثالثة لا تزال تحدق في الدنيا باندهاش .

قلت إنّ الأدب ألمٌ لا ينسى ودفاع عن الحياة ضد الفناء، فهل يمثل القصُّ(كرسي الاعتراف) بالنسبة للأديب أو مشفى يتخلص فيه الأديب من أدرانه وأوجاعه؟

قلتُ “الأدب مثل جرح ولكنه جرح لا ينسى”. الكتابة شيء والاعتراف شيء آخر، نحن لا نكتب لكي نعرض أحزاننا، ولكننا نكتب لنفهم الحياة، ونكتشف أمنيات صغيرة تمثل أملا لأشخاص يعيشون في العزلة التي يُواجهها الكاتب، الذي يكتب بإخلاص على الورق شخصيات تبقى طويلا .

منوط بالأدب الاهتمام بالقضايا الكبرى مثل العدالة الاجتماعية، المهمشين، الفقر، البطالة، وغيرها .. فهل يمارس أدب اليوم هذا الدور ؟

يهتم الأدب بالحياة، وينحاز دائما لحلم عام يعبر عن الإنسانية، والكتابة آخر الأمر مساءلة للزمان وأهله، هي سؤال متواصلٌ يتولد من معرفة العالم، والكاتب الجيد يعيش حياته يغوص، ويتقصى باحثا عن لؤلؤة المستحيل .

قلت إن الثقافة المصرية تعيش مشهدا مأزوما .. فما مظاهر تلك الأزمة وسبل الفكاك منها؟

صدقني كلما تأملت واقع الثقافة المصرية الآن أجده يتسم بقلة القيمة، قال الكاتب المسرحي البريطاني يوما : ” انظر خلفك في غضب”، كانت الثقافة تعيش أزمة المجتمعات العربية، وأزمة غياب مشاريع التعليم الكبرى، تأمل سطوة الإعلام المُغيب للوعي، الرهين لصوت الإدارة في خدمة ما يجري، معارك صغيرة للمثقفين وبغياب القيمة غابت الأصوات الحقيقية، وربما مرضت بالاكتئاب، من الذي تهتم به مصر الآن من شعراء وروائيين ومفكرين خارجين عن الإطار الرسمي، ثقافة لا تكتمل بنياتها ويديرها غرباء عنها، وسط دعاوى التنوير والخروج من أسر الماضي، وزمن الفتاوى والتمسح بالدين، وتكفير المخالفين، وتهميش الإبداع الجيد ومصادرته أحيانا، وكلّ هذا يغيب قيم الدولة المدنية التي نسعى جميعا لتحقيق شروطها، لم يكن طه حسين وجيله نقادا أو شهودا، بل كانوا يحرثون الأرض أمام أجيال الكتابة الجديدة بتقديم أفكار الاستنارة، والكشف عن جوهر الثقافة الأخرى، والإسهام في مشاريع تنقل الوطن نحو الحرية والتقدم .أنا أتساءل ما دور وزارة الثقافة ومجلسها الأعلى الآن؟ ما هي القضايا التي تشغلهم؟ كيف لتلك المؤسسات والإعلام تبني مشاريع الثقافة وتوصيلها للناس مثلما حدث في الماضي، وربما في الماضي القريب؟ الثقافة هي الرموز وتراث الأمم وأحلامها، وأنت قدمت دورك التنويري بها، وقدت المنطقة في التعليم والفنون بأنواعها، حتى كانت مصر هي مصد ر الإلهام، ما الذي جرى؟ ماذا حدث؟ كيف خرجنا من تاريخ الفعل الثقافي هكذا؟ مجرد أسئلة وعلينا أن ندرك أنه لا تقدم ولا دور لمصر خارج الثقافة، خارج القوى الناعمة التي عرفت بها مصر، أعرف أنّ الشروط اختلفت بعض الشيء لكن لا تزال مصر قادرة بتاريخها وشخصيتها أن تستعيد دورها .

صدر لك أخيرا الجزء الثاني من حكاياتك الإنسانية وقوبل بحفاوة نقدية .. حدثنا عن تلك الحكايات؟

صدر الجزء الأول من سنوات بعنوان ” حكايات عن ناس طيبين”، وصدر الجزء الثاني تحت عنوان ” حكايات من دفتر الأحوال” أنا لم أعرف هل هي حكايات عن زمن أم عن ناس أحببتهم يوما ما ومضوا حيث وجه الكريم، حكايات عن الوطن، وعن ناس أجلاء أغنوا وجداني بالمعرفة، وشحذوا خيالي بأجمل النصوص، فوكنر وبورخيس وتشيكوف ونجيب محفوظ وغيرهم، وأصدقاء كتاب وفنانون أمضيت عمري معهم، نفعل ما نستطيعه في الثقافة العربية .. إدوار الخراط، ومطر وأصلان، وسليمان فياض، وناس كتبوا عبر التخييل ليطرحوا أسئلتهم على الدنيا وعبر الزمن، تقول أستاذتي الناقدة الكبيرة سيزا قاسم عن أحوال تلك الحكايات: ” إن الإبحار في ذاكرة الكفراوي هو رحلة في ذاكرة الوجود، فلقد استطاع في هذا الكتاب الجميل أن يخطو الخطوة الفاصلة ليجتاز ذاكرته الفردية ويدخل من البوابة الكبرى إلي الذاكرة الجماعية، ذاكرة أهل زمانه والأزمنة السابقة عليه والآتية “.

أنت واحدٌ من جيل كان دائم التناقض مع الناصرية، يمارس انتقاده لها فيما يكتب؛ مما جعله هدفا لتجاوزات تلك المرحلة، ومع ذلك أنتم من دافع عن تاريخ وشخصية عبد الناصر .. أليس ذلك تناقض بين مواقفكم الأدبية والسياسية؟

عبد الناصر كان شريفا علي المستوي الإنساني، أحب الفقراء وضحّى بالكثير في سبيل الفكرة العربية، لكننا نظرنا إليه باعتباره البروفة الأولى للاستبداد المعاصر، الذي خرجت منه نسخ كثيرة استبدلت نفسها بالأمة، لقد عشنا تلك السنوات التي وصفها المفكر علي حرب بما قاله: ” إن الحرية تتراجع من كثرة المطالبة بها، وكيف السعي للنهوض يُترجم تقهقرا؟ وكيف أن المناداة بالتنوير العقلي تفضي إلي انتعاش الفكر اللاهوتي، وكيف أن مقاومة الغزو الثقافي تؤول إلي زيادة التبعية للغرب؟”، سبعون عاما من الكدح والأمنيات المؤجلة وانظر حولك عن واقع الحال !!

قولك في الشعوبية العالمية وتصريحات ترامب؟

يعيش العالم متغيرات فادحة بين من يملكون مصائر الدنيا وبين عالم آخر يعيش في الماضي . ترامب تعبيرٌ عن هذا العالم بمظالمه وافتقاره للعدلة، وهذا الحاكم وأمثاله لا شك وبال علي الإنسانية، وسبب في نشوب الحروب وحدوث الكوارث التي تنذر بخراب العالم .

وماذا عن علاقة الكفراوي بشهر رمضان؟

منذ الطفولة كان لرمضان الحضور الأسمى في الضمير، كتبت عنه القصص، وجسدت أيامه التي لا تنسى مزهوة بالأحلام وبنور الفوانيس والحضرة في مسجد أبو حسين، وصوت طبلة السحور تدق في الليل، فتمتلأ قلوبنا طمأنينة ويعلو وجوهنا البِشر فرحا بالمسحراتي، شهر تقف علي مشارف انتهائه بهجةُ العيد، شهر من عام لا ينقضي، تمر السنوات، وهو باق في روح الأمة مثل الدين ذاكرة لا تنمحي بعاداته وتقاليده وذكرياته .