د. شهيرة لاشين

مقدمة:

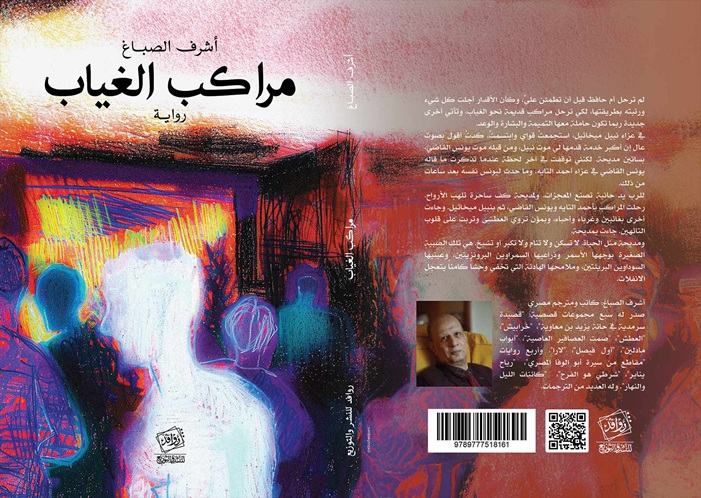

تمثل رواية “مراكب الغياب” للكاتب المصري أشرف الصباغ جزءًا لا يتجزأ من العالم الأدبي الذي بناه في أعماله السردية “القصصية والروائية” السابقة، بدءًا من رواية “مقاطع من سيرة أبو الوفا المصري” (2006)، وصولُا إلى مجموعته القصصية الأخيرة “لارا” (2023). بل إن هذا العالم يمتد أيضًا إلى مقالاته وحواراته التلفزيونية، مما يجعل الصباغ صاحب مشروع أدبي فريد يحمل بصمة خاصة تميزه عن غيره.

بعد قراءة العديد من أعمال الصباغ، يمكن التوقف عند أفكار ومحاور مهمة تستحق التأمل والتسجيل قبل تقديم رؤية نقدية وإبداعية، أو بالأحرى إعادة قراءة، لرواية “مراكب الغياب” الصادرة عن دار “روافد 2024. إذ يبدو أن هذه الرواية تستلهم توجهًا إبداعيًا يعكس سمات ما يُعرف بـ”الواقعية القذرة”، وهو المصطلح الذي صاغه بيل بوفورد، رئيس تحرير مجلة “جرانتا” في ثمانينيات القرن العشرين. هذا التيار الأدبي يبرز في كتابات مجموعة من الأدباء الأمريكيين، مثل ريتشارد فورد، ريموند كارفر، وستيفن ديكسون، الذين عُرفوا بلغتهم البسيطة والصريحة؛ فالجمل مجردة من الزخرفة، وتحكم سيطرتها التامة على الموضوعات والأحداث البسيطة التي تطلب منا أن نكون شهودا عليها.

ظهرت الواقعية القذرة تاريخيًا في أعقاب تراجع أحلام الستينيات الكبرى وفشل المشروع الماوي، ومع وصول حركات الشباب الثورية إلى طريق مسدود. كما شهدت تلك الفترة تحول حركات العصابات والمقاومة اليسارية إلى أحزاب سياسية تسيطر على الشارع والسلطة في العديد من أنحاء العالم. وهكذا، أصبحت الواقعية القذرة وريثة لكل هذه الخيبات، لكنها لم تحمل هذا الإرث كعبء ثقيل أو لعنة تلازمها.

ما يجعل الحديث عن هذا التيار ضروريًا هو أن أشرف الصباغ، يستلهم بوعي إبداعي خاص مبادئ هذا التيار في أعماله، بما في ذلك “مراكب الغياب”. وخصوصا أنه ابن هذه المرحلة، لذا؛ هو لا يتردد في كشف عيوب المجتمع ونخبه السياسية والثقافية، وفضح تناقضاته، مسلطًا الضوء على قضاياه الملحة التي يتجاهلها كثيرون انطلاقا من مواقف آمنة. كما أنه يركز على الطبقات المؤثرة في تشكيل الوعي، مثل نخب المثقفين والفنانين والطبقة “الأرستقراطية”، أو “المستأقرطة”، التي يعرفها جيدًا بحكم نشأته وتكوينه، ودخوله معها في اختبارات متشابكة. ويكشف الصباغ من خلال أعماله خطر هذه الفئات على تشكيل الذوق العام والسياسات الثقافية والحزبية، ليضع القارئ أمام واقع معقد يحتاج إلى مواجهة صريحة.

الملمح الثاني في تجربة أشرف الصباغ الإبداعية هو حضوره “كعملاق رحّال”، أشبه بالحكّاء الجوال الذي يحمل حقيبة الحكايات، متنقلًا بخطواته بين المدن. كل خطوة في سردياته تمثل انتقالًا إلى عالم جديد، الخطوة الواحدة تمثل نقلة من مدينة إلى أخرى، وحين تبدأ قراءة أعماله تراه واضعا قدمه اليمنى في مدينة أولى، ينقل لك أسرارها وحكاياتها، فتجد نفسك مندمجًا في سحر السرد. لكنه، قبل أن يتيح لك استكمال تفاصيل هذه المدينة، ينقل قدمه اليسرى إلى مدينة أخرى، فاتحًا أفقًا جديدًا للحكاية. والحكايات في عالم الصباغ ليست تهويمات أو دوران في المكان الواحد، بل تحمل في ثناياها جانبا من فنون المعمار، والفن التشكيلي، والسينما والدراما المسرحية، بل وتبرز العلوم الطبيعية والجغرافيا الاجتماعية كمسارات رئيسية في عالمه، ربما انطلاقا من أن الواقع قد أصبح معقدا للغاية، ومتشابكا لدرجة يستحيل معها الفصل بين حركة الناس في الشارع والهندسة الاجتماعية، ولا الفصل بين لحظة حب وانفجار لغم في الحرب وانطلاق سفينة فضاء إلى المريخ.

وبالتالي، فهذه الانتقالات المفاجئة في عالم الصباغ قد تثير لدى القارئ غضبًا أو حيرة، وربما شعور بالارتباك، نظرا لأن الكاتب ترك الحكاية الأولى دون إكمالها، لكنه ما يلبث أن يعيد تذكير القارئ بحقيقة الحياة، وتقلباتها وصيرورتها المستمرة وتحولاتها الدائمة.

إن النهايات، في عالم الصباغ، ليست ثابتة أو حتمية كما يُروج لها بعض الكتّاب في كتاباتهم. بل هي فضاء مفتوح على احتمالات لا نهائية، تتغير بتغير البدايات، ليبقى الباب مواربًا، وتظل الحكايات متدفقة دون توقف.

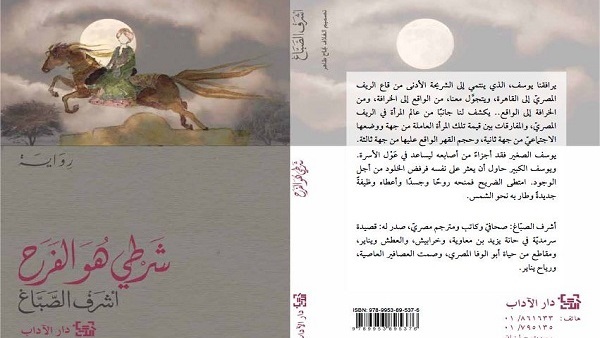

أثناء قراءة أعماله، يطرح السؤال نفسه: ماذا لو حاكمته شخصياته لأنها لم تنل حيوات كاملة في نصوصه؟ كالجدة في رواية “شرطي هو الفرح”، تلك الجدة التي تسمي الأحفاد بأسماء الطيور، أو “أبو الوفا المصري”، الذي جعله في الرواية يحمل دورًا صغيرًا على الرغم من كونه بطلها، لكنه يعاود الظهور من خلال شخصيات أخرى تتشكل من ملامحه. إذا يتضح لنا بعد الانتهاء من قراءة العمل أن كل الشخصيات تقريبا هي صور مختلفة لأبو الوفا المصري. لكن الصباغ، بطريقته في السرد، يعيد تشكيل هذه الشخصيات ويحولها إلى مادة خام ثرية يمكن للآخرين أن يكتبوها أو يعيدوا كتابتها، أو حتى يستلهموا منها شخصيات أخرى جديدة. وهو ما ينطبق أيضا على القارئ عندما يغوص في عالم هذه الشخصية أو تلك.

وبرغم ذلك، فالكاتب أشرف الصباغ، في سياق عالمه السردي، يعرف كيف يقنع شخصياته، بل وحتى قرّاءه، بمقدارها وأهميتها في القصة، ليتركهم متصالحين مع أدوارهم مهما بدت بسيطة، ويؤكد أن قيمة العمل ليست في اكتمال التفاصيل بل في عمقها وقدرتها على استدعاء المزيد من الحكايات المتداخلة من جهة، وما يمكن أن تستفزه وتنتجه من موجات وعي لدى المتلقي نفسه من جهة أخرى، وفقا لما يسمى بـ “القرينة الثقافية” وبالمخزون الثقافي والوجداني لدى القارئ. غير أن الأهم هنا هو هذا العالم المفتوح تماما على كافة الاحتمالات الممكنة وعدم الدخول إلى أي شخصية بأفكار مسبقة.

مراكب الغياب:

تبدأ أحداث الراوية في نهاية تسعينيات القرن العشرين، وبداية الألفية الثالثة. وتدور معظم أحداثها في مدينة القاهرة من خلال مجموعة من الشخصيات التي تعارفت أثناء الدراسة الجامعية في نهاية السبعينيات، وعاصرت أحداث تلك المرحلة واكتسبت منها وعيها، وانتمت بحكم المرحلة إلى تنظيمات سرية وأحزاب يسارية، أهم هذه الشخصيات: سامح علوان ورجب الصافوري ورشاد عامر ومينا أندراوس ونورا خطاب، ومديحة، إلا أن التحولات التي شهدتها البلاد لاحقًا جاءت عكس ما كانوا يطمحون إليه، مبددة أحلامهم وآمالهم.

تُقدَّم القصة في قالب يمزج بين الكوميديا السوداء والسخرية اللاذعة، حيث تتنوع الشخصيات رجالا ونساء وتنتمي إلى شرائح وطبقات اجتماعية مختلفة، وتكشف الأحداث عن تحولات في وعي الشخصيات وصراعاتها الداخلية والخارجية. ومع تطور الحبكة، تتكشف المعادن الحقيقية لكل شخصية عبر مواقف فارقة، تتنوع بين الكوميدي، الساخر، الحزين، والمؤلم. وتُبرز الرواية كيف تسير الأقدار بصعود مهني واجتماعي للبعض، فيما ينكشف وجه الانتهازية والخيانة في البعض الآخر.

إن أحد أبرز سمات هذا العمل هو تعدد الشخصيات، حيث لم يقتصر الكاتب على منظور البطل الأساسي، سامح علوان، بل وزع السرد ليتيح للشخصيات الأخرى التعبير عن أفكارها وقناعاتها. هذا التوجه جعل العمل أكثر ثراءً، حيث يظهر التنوع في وجهات النظر من خلال الحوارات الداخلية والسرد الذي ينقل الأحداث من زوايا متعددة، مما يمنح القارئ فهمًا أعمق لتشابك العلاقات والأفكار.

تنوع مستويات الوعي داخل ” مراكب الغياب”:

يمكن التركيز هنا على ملمح هام يعكس براعة الصباغ في تقديم فكرته، وهو اشتغاله على تنوع مستويات الوعي داخل الرواية. هذا التنوع لا يكشف فقط عن طبيعة وعي كل شخصية على حدة، بل يبرز التباين بين الطبقات الاجتماعية المختلفة، حيث نرى كيف يتفوق وعي شخصيات من الطبقة الدنيا وغير المتعلمة بعمقها وبساطتها على شخصيات تنتمي إلى الطبقة المثقفة أو ما يُطلق عليهم “كريمة المجتمع”.

كما يتجلى في هذا العمل تنوع مدهش في الوعي النسائي، الذي يعكس تعددية الشرائح الاجتماعية والثقافية للنساء المشاركات في نسيج الحكاية، كما تطرح سيمون دي بوفوار، في كتابها “الجنس الآخر” فكرة أن المرأة لا تُولد امرأة، بل تُصبح كذلك من خلال تأثير المجتمع. في هذا السياق، نرى في رواية “مراكب الغياب” شخصيات نسائية متباينة ومتنوعة متضادة، متناقضة، واعية، ومغرر بها.

نجد، على سبيل المثال، أم حافظ المرأة المحافظة التي ترى الواقع بعين خبيرة ومجربة. هي امرأة رزينة وحكيمة لعبت دورًا محوريًا في تربية سامح علوان بعد وفاة والديه، مما جعلها تشكل جزءًا كبيرًا من وعيه ورؤيته للعالم. على النقيض منها، تأتي أم مديحة، التي تقاربها في العمر، لكنها صاحبة “غرزة” في منطقة الحسين، حيث اعتاد سامح علوان وأصدقاؤه التردد. أم مديحة بنت بلد متصالحة مع نفسها، تمتلك شخصية قوية ووعيًا عميقًا بطبيعة حياتها ومهنتها.

نورا خطاب تمثل نموذجًا معقدًا للمرأة المعاصرة، التي تعيش في خضم تحولات اجتماعية وفكرية عميقة. هي شخصية محورية في النص، تلعب دورًا حاسمًا في تقديم رؤية نقدية للمجتمع ولأدوار النساء فيه. من خلال علاقاتها المتعددة (رشاد عامر، عادل محجوب، رجب الصافوري، رضا الجمال)، تتجلى نورا كامرأة تجمع بين القوة والاستقلالية، لكنها في الوقت ذاته تُثير تساؤلات حول جدوى هذه العلاقات وما تمثله من صراعات داخلية وخارجية. في المقابل، نجد مديحة، بنت البلد الجدعة التي لم تكمل تعليمها، لكنها تمتلك وعيًا خاصًا وثقافة شعبية ورؤية ذكية للحياة. تشارك أمها في العمل في “غرزة أم مديحة”.

بهذا تحمل نورا الوعي النسوي المثقف، بينما تحمل مديحة الوعي الشعبي الأكثر واقعية وتماسكًا. وكأنهما وجها عملة واحدة، يعكسان وجهي الوعي النسوي: أحدهما نظري ومثقف، والآخر عملي وواقعي.

من المفيد تناول هذا التنوع الذي يعكس صورة غنية عن الواقع الإنساني بما يحمله من تناقضات وصراعات، وكيف يسهم ذلك في تقديم رؤية فكرية واجتماعية عميقة، تجعل من الرواية مرآة تعكس تعقيد المجتمع وتشابك مستوياته وتداخل طبقاته وشرائحه، من خلال التركيز على شخصية مديحة وهي إحدى الشخصيات المحورية في الرواية.

مديحة وتفوق وعيها على وعي البطل:

نتابع في الرواية حياة البطل “سامح علوان”، الذي يعيش تحت رعاية “أم حافظ” بعد وفاة والديه. هذه النشأة تضفي على حياته شعورًا باليتم والوحدة وتُدخل جانبًا من التخبط في شخصيته. تتشابك أحداث الرواية عندما يدخل سامح في علاقة عاطفية مع مديحة، الفتاة الشعبية البسيطة التي تعيش وتعمل في إحدى الغرز بمنطقة الحسين. ورغم الفوارق الاجتماعية والثقافية الكبيرة بينهما، تتطور العلاقة إلى أن يطلب سامح الزواج منها، وهو طلب تقابله مديحة بالرفض. هذا الرفض يكشف عن أبعاد إنسانية عميقة لكل منهما.

تبرز مديحة، على الرغم من ظروفها الصعبة ووصمة كونها “عاهرة”، كشخصية تمتلك وعيًا ونضجًا يفوقان بكثير مستوى وعي سامح. ورغم تطور وعيه جزئيًا خلال أحداث الرواية، يظل سامح مقيدًا بشعارات قديمة وقيم سطحية تسيطر على نظرته للعالم. من خلال هذه العلاقة، تسلط الرواية الضوء على التناقضات بين الطبقات الاجتماعية وعلى إمكانية اكتساب الإنسان نضجًا ووعيًا حقيقيين بعيدًا عن التصنيفات التقليدية للثقافة والمكانة الاجتماعية.

العلاقة بين سامح ومديحة تكشف عن التباين الجوهري بين شخصيتيهما. مديحة تجسد وعيًا مستمدًا من الواقع، ومن معاناة حقيقية وتجارب حياتية ملموسة، في حين يعكس سامح وعيًا نظريًا هشًا يمثل صورة مثالية ظاهريًا للنخبة المثقفة، لكنه في جوهره متناقض ومرتبك. تظهر هشاشة سامح بوضوح في علاقته بمديحة، حيث تُبرز الرواية الفجوة بين مثاليته الظاهرية وحقيقته كإنسان يبحث عن الثبات والتوازن.

على النقيض، تمثل مديحة الوجه الآخر للعملة؛ فهي تمتلك قدرة استثنائية على استيعاب تناقضات المجتمع والتعامل معها بمرونة وحكمة. هذا النضج يجعلها تتفوق فكريًا وإنسانيًا على سامح، ويمنحها قدرة على التأثير فيه وتحدي رؤيته السطحية للحياة، وقد مرت عملية دخول مديحة لحياة سامح علوان تسللها إلى قلبه بعدة مراحل، والعكس بالنسبة لمديحة، وإن اختلفت المراحل والرؤية لكلا منهما لكنها تعكس بطبيعة الحال وعي وإدراك كل شخصية، وربما يتضح ذلك من خلال استعراض تطور صورة مديحة في وعي سامح وإدراكه للحياة.

مراحل تطور صورة مديحة في وعي سامح وإدراكه للحياة:

تشكلت صورة مديحة وتطورت في وعي سامح من خلال عدة مراحل؛ بدأت بالانبهار والغموض، ثم انتقلت إلى إدراكه لأبعادها الواقعية، إضافة إلى التناقضات التي جسدها واقعه وواقعها، وانتهت بنضج في الوعي جعلها رمزًا للحياة بكل ما فيها من تجدد، حب، وصراع. هذا التطور يعكس أيضًا رحلة سامح لفهم ذاته وتناقضاته من خلال علاقته بها، مما جعل مديحة جزءًا حيويًا ومحوريًا في نموه الشخصي والإنساني.

المرحلة الأولى: مديحة كشخصية أسطورية غامضة

في البداية كان سامح يرى مديحة كشخصية أسطورية غامضة تتجاوز الطبيعة البشرية تتجاوز واقعها الاجتماعي لتصبح رمزًا للإغراء والتجدد والحياة المتدفقة” لا يليق إلا بالأول والآخر والكل والسمت والألق والبحر والمد والعشق”هذا الوصف يعكس افتتانه الشديد بها، ورؤيته لها ككيان يتجاوز مجرد امرأة عادية. يرى فيها مصدرًا للطاقة والحياة، تمنحه “قبسًا من نور” و”دفئًا وحضنًا”، مما يدل على تأثيرها العميق عليه نفسيًا وعاطفيًا.

ثم يقول: “مثل جنية الماء، لا يراها إلا الممسوسون والموعودون والمصطفون، تلبستني شهورا طويلة، وأنا أخشى الغرق. لم أسبح في هذه البحار من قبل، ولم أنعم بخيرات مراكبها. رحت أهرب من رجب ورشاد، أغيب عنهما وعن مقابرهما وشققهما المفروشة، وعن أحاديث نسمة عثمان ومعارك تحرير المرأة وتحرير القدس وعودة مصر إلى محيطها العربي”.

يشبه مديحة بجنية الماء، شخصية أسطورية تغوي وتدفع الإنسان نحو الغرق، هذا التناقض يعكس صراعًا داخليًا بين رغبته في الانسياق وراءها بكل ما تمثله من حياة ومغامرة، وخوفه من أن يفقد نفسه في هذا الانجذاب، كما أنه وصفها بأنها تهوى “الشياطين والمتمردين والمغنين والحفاة”، مما يعكس إدراكه لها كشخصية تعيش خارج القواعد التقليدية للمجتمع. بالنسبة له، مديحة تمثل عالماً متمردًا وحرًا، يعاكس القيود الفكرية والأيديولوجية التي تفرضها بيئته. كما أن وجودها في حياته يدفعه للابتعاد عن أصدقائه وأحاديثهم المكررة عن قضايا كبيرة مثل “تحرير المرأة وتحرير القدس”. ويرى فيها ملاذًا من هذا الواقع المثقل بالشعارات، حيث تمثل له ملجأً يعيد له شيئًا من ذاته الأولى.

بذلك تكشف نظرة سامح إلى مديحة عن تأرجحه بين حاجته للحرية والانطلاق وبين مخاوفه من فقدان السيطرة. مديحة ليست فقط امرأة في حياته، بل هي مرآة تعكس تناقضاته، ورمز لكل ما يفتقده ويرغب فيه: الحلم، الحرية، والانفلات من قيود المجتمع. ومع ذلك، يظل خوفه من الغرق في هذا العالم الذي تمثله مديحة جزءًا لا يتجزأ من رؤيته لها، ما يجعل علاقتهما مزيجًا من الشغف والصراع الداخلي.

المرحلة الثانية: الجاذبية والإغواء

في هذه المرحلة ينظر سامح إلى مديحة كرمز يجسد الحياة بكل تناقضاتها وحيويتها الجامحة. تمتزج رؤيته لها بين الإعجاب بجاذبيتها الفريدة والإدراك لدورها المعقد والمركب في عالمها الخاص. تتحول مديحة هنا إلى استعارة عن الحياة ذاتها، مفعمة بالحركة والصخب، ولكنها تحمل في طياتها جانبًا خفيًا ومتناقضًا.

فيقول: “مديحة مثل الحياة. لا تسكن ولا تنام ولا تكبر أو تشيخ. هي تلك الصبية الصغيرة بوجهها الأسمر وذراعيها السمراوين البرونزيتين، وعينيها السوداوين البريئتين، وملامحها الهادئة التي تخفي وحشا كامنا يتعجل الانفلات.. لم نكن على يقين بأنها تمنح الزبائن بعضا من قبسها. لكن عيون الزبائن ودخولهم وخروجهم تشي بالمكنون، وبأن مديحة تقدم لهم ما يريدون وتقوم بخدمتهم على أكمل وجه. فالحشيش والخمر والزبائن المساطيل والسكارى، وامرأتان تملآن المكان حركة وسخونة وحظا، كل ذلك يشكل لوحة لا يمكن أن تخلو من بعض الحب والعبث والجنس”.

وصفها سامح علوان بأنها “مثل الحياة. لا تسكن ولا تنام ولا تكبر أو تشيخ” فهي بالنسبة له ليست مجرد امرأة؛ بل هي كيان يعكس طاقة الحياة وتدفقها المستمر، مما يجعلها محط إعجابه وانبهاره، رغم أن براءة هذه “الصبية الصغيرة بوجهها الأسمر وعينيها السوداوين البريئتين” تخفي وحشًا كامنًا “يتعجل الانفلات”.

كما أن ذكره “الحشيش، الخمر، الزبائن السكارى، والعبث”، وهو مزيج يختصر الحياة ذاتها في أكثر صورها صدقًا وتعقيدًا، يعكس معرفته بعالمها وتدنيه الأخلاقي ومع ذلك فهو منبهر بها ويرها قوية ومتماهية مع هذه الفوضى، بل و قادرة على الاستفادة منها، والتحكم بها.

المرحلة الثالثة: مديحة امرأة من لحم ودم:

تتطور رؤية سامح لمديحة لتصبح أكثر عمقًا وإنسانية. يصفها في أحد المواضع قائلاً:

“صارت مديحة، فجأة، امرأة من لحم ودم، تجمع ما بين حلاوة الصورة وطراوة الحقيقة. ألعن من القاهرة وأقسى من خربشاتها، أمكر من حية وأحن من قلب أم. عيونها شفاء ولمستها حياة وبسمتها قَدَر.”

في هذا التحول، تتغير مديحة من كيان أسطوري غامض إلى شخصية حقيقية من “لحم ودم”. وصف سامح لها بأنها “ألعن من القاهرة وأقسى من خربشاتها” يعكس وعيه بجوانبها المعقدة والمتناقضة. فالقاهرة هنا ترمز إلى صخب الحياة وصعوباتها وتناقضاتها، ومديحة تجسد هذه الصفات بجاذبيتها وقسوتها في آنٍ واحد.

لم تعد مديحة مجرد رمز أو صورة خيالية في ذهن سامح، بل أصبحت مزيجًا من الجمال المثالي والواقعية القاسية. تحمل تناقضات الحياة في أعماقها؛ فهي مصدر إغراء وجاذبية، لكنها أيضًا درسٌ قاسٍ في مواجهة تعقيدات الواقع. يراها سامح انعكاسًا واضحًا لتجربته مع الحياة، حيث تمثل مزيجًا فريدًا من الصراع، الألم، والدهشة التي تشكل جوهر وجوده.

المرحلة الرابعة: النضج والإدراك الشامل

هذه المرحلة تكشف عن بُعد جديد في شخصية مديحة، وتطور صورتها في عقل ووعي سامح. عندما طلب منها مرافقته لرؤية أم حافظ، كان ردها الأول رفضًا نابعًا من خوفها من التعرض للحكم أو الإقصاء. هذا الموقف ربما يعكس تجارب سابقة جعلتها حذرة في التعامل مع من يمثلون “العالم الخارجي” لدائرتها. يتجلى في تصرفها وعي عميق بطبيعتها وبحدودها، إلى جانب قوة داخلية تحمي بها نفسها من التدخلات غير المرغوبة.

بهذا التحول، يرى سامح مديحة كإنسانة حقيقية وليست مجرد صورة مثيرة أو شخصية متمردة. تصبح في نظره شريكة محتملة يسعى جاهدًا للارتباط بها رسميًا، في محاولة لتقليص الهوة بين عالمه المثقف وعالمها الشعبي، حتى بعد فراقهما ظلت هي مصدر الأمان والبوصيلة التي يضبط عليها طريقه ووجهته.

علاقة سامج علوان ومديحة علاقة معقدة رغم بساطتها الظاهرية. فهي تمثل محورا مهما ورئيسا في بنية الرواية. وبدون فهم هذه العلاقة المعقدة وتفكيكها، من الصعب أن نفهم “نورا خطاب” ومسارات حياتها، وما يدور في عقلها.

إن مديحة تحب سامح علوان. وسامح وصل إلى مرحلة حبها، لكنه لم يصل إلى مرحلة التمرد على نفسه، وعلى ثقافته، رغم حبه واستسلامه. وهنا يجسد مأزق العلاقة ومأساويتها. وينتهي بعبارة مقتضبة ومركزة تحمل دلالات في غاية الأهمية: “لما تعرف ابقى تعالى”، أو “لما تلاقي إجابة، ابقى تعالى”. إن مديحة تضعه في نهاية المطاف أمام نفسه، وأمام الواقع، وأمام المجتمع عموما، وأمام شريحته وأصدقائه على وجه الخصوص. فهي لم ترفض حبه، ولم ترفضه، لكنها تطالبه بالاتساق مع نفسه، باعتبار ذلك مصدر أمان لها ودرعا يحمي حبهما ويحميهما معا.

يتركها سامح علوان وهو مشوش تماما، ليس بسبب موقفها الذي يبدو رافضا، بل بسبب ثقافته المتجذرة، وعدم إدراكه حتى النهاية أنه يجب أن يحسم الأمر مع نفسه، لأن مديحة تمكنت بفعل عوامل كثيرة أن تحسم الأمر، وتفلت من فخ الاستجابة او الخضوع لأحكام القيمة على الإنسان.

العلاقة انتهت بفراق وافتراق بين سامح ومديحة. بقيت هي تبحث عن معنى للحياة والحب بطريقتها، وذهب هو ليبحث عن إجابة.

المرحلة الخامسة: مديحة ابنة حميدة وامتدادها

إن مديحة في رواية “مراكب الغياب” لأشرف الصباغ، تكاد تكون امتدادا لشخصية “حميدة” في “زقاق المدق” لنجيب محفوظ. فحميدة- في زمنها- كانت تتوق للخروج من الزقاق وهي لا تدرك إطلاقا أنه درعها الواقي من العالم الخارجي الذي نهشها بمجرد أن وضعت قدمها فيه، وهي التي لا تلك لا وعيا ولا ثقافة ولا مالا، تملك الجسد فقط. لكن مديحة في نهاية القرن العشرين، وبداية الألفية الثالثة لا تحتاج ولا تطمح للخروج من حارتها وغرزتها، لأن الجميع يأتي إليها من جهة، وهي قد حددت سقف تطلعاتها بوعي تلقائي وغريزي من جهة أخرى، لكي لا تصبح لقمة سائغة في أفواه أمثال “فرج إبراهيم” الذي يمكن أن يتحول سامح علوان إلى شخصية مشابهة له بدرجة أو بأخرى لسبب أو لآخر.

قد نلاحظ أن حروف كلمة “مديحة” هي نفس حروف كلمة “حميدة”. ربما جاء ذلك بشكل عفوي، أو حتى مقصود. لكن مديحة بحكم الزمن والتراكم الاجتماعي الطبيعي، لابد وأن تكون مختلفة عن حميدة. وهو ما يبدو حتى في حسمها علاقتها بجسدها، وقدرتها على رفض “عرض” سامح علوان رغم حبها له، وليس رفض سامح كإنسان تحبه.

هذه الرواية مليئة بشخصيات متعددة الأوجه والصور. كل شخصية بحاجة إلى تحليل وتفكيك من أجل الوقوف على ما وراء أفعالها، وعلى دوافعها النفسية وتأثير هذه الدوافع والأفعال في مصائرها على خلفية الفساد الثقافي والسياسي والاجتماعي، وترهل العقل والضمير والدوران في المكان الواحد.

اقرأ أيضاً: