أحمد المنجي

كانت الشمس قد غابت خلف الأفق وأسلمت السماء لألوانٍ قاتمة، وهبّات البرد تُقرع المشاة من على الأرصفة وتطاردهم في الشوارع بلسعات كالسياط، وصوت الكلاكسات يعزف سيمفونية من التوتر. ورغم التطور الباهر في شبكة الطرق إلا أن زحام المرور وقت خروج الموظفين في القاهرة مفروض على أهلها كالهموم، والأتوبيس 775 العمومي يتحرك كطفل يتعلم المشي، يترقبه مريدوه فيصعدون ويهبط منه الواصلون. كان السائق الضئيل في الكابينة يزعق في هاتفه: لا تحرق أكاد أكون عندك. توقف الأتوبيس تحت أحد الكباري الجديدة في حي المطرية وصعد رجل بحجم بالونة افتتاح المحلات ذا رأس متورم لامع الجانبين يعلوه شعر قنفذي لزج وراكد، يرتدي نظارة بعدسات مربعة كبيرة لكن حجمها يتضاءل أمام شحم عارضيه. وتدحرج إلى داخل كابينة السائق حيث كل شيء متاح فملأ الكرسيين الشاغِرين، وجلس بزاوية تكشف السائق ورُدهة الأتوبيس، وقال زاغراً للسائق بصوت كالخُوار:

-وربي خمس دقائق أُخر وكنت فتحت عشرة دومينو جديدة ونتقابل الدور القادم وعليك ألف خير.

-الدنيا لم تكن تتحرك على الأتوستراد أطير مثلاً؟ أجلبت السجائر؟

وناوله الرجل علبة سجائر وفتحها السائق وناوله واحدة فأشعلا، وتناول منه التذاكر والنقود، وطوى النقود في يده طولاً وهو يطالع الركاب بحاجبين معلقين وهتف بلهجة متعالية ممطوطة:

-كله أخذ تذكرة، أحد لم يدفع بعد.

أجابه صوت مليح من الكرسي المنفرد خلف الكابينة مباشرة يطلب تذكرة، وكانت شابة تبدو في ثلاثينيات العمر أو نحو ذلك، وعلى أنه يعُد نفسه غزّالا ماهراً فقد خالت له في بساطة حالها سهلة المنال ومن النوع الذي يثير تخيلاته ويحفز أمانيه بأن يحس برجولته معها وتبتغي هي فيه الأمان والدلال. وتمثلت له من الوهلة الأولى، ورغم التضاد المبين، نسخة أقل شراسة من ابتسام حسناء شارع الكابلات، التي طالما أرّقت ليله ولوّته في فراشه، والتي رغم مشيها مع كل من هب ودب إلا أنها كانت تصد مُعابثاته بتبجح ولوية لسان، بل إنه لما جاوز في ملاطفتها بالكلام والنظرات في احدى المرات في الموقف أغدقت عليه من الكلام ما يُهين أفحل الرجال وفرّجت عليه القريب والبعيد.

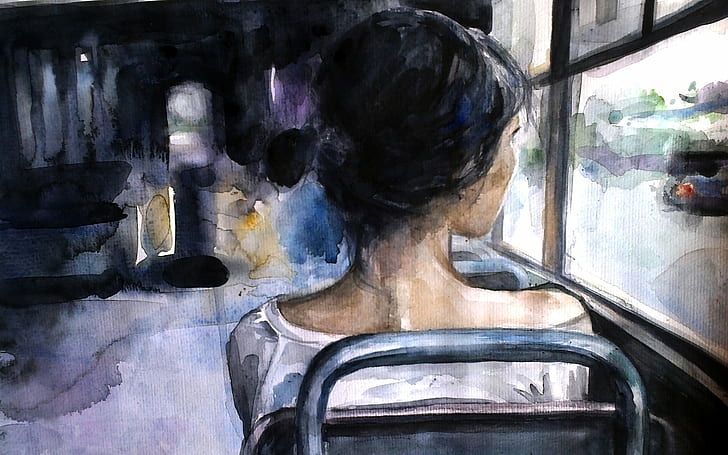

وبرز صوت نفسه ثقيلاً وهو يعاينها وهي تنبش في حقيبتها وقد بُرّزت خصل من طرحتها الملفوفة حول رأسها والممتدة لما تحت معطفها الداكن المغلق المنحسر في جلستها، والكحل قد حدد عينيها الناعستين. ومالت بجذعها مادة يدها له بالنقود من خلف مواسير الكابينة فبادَلها بالتذكرة، ولامست أصابعه السميكة أصابعها الطويلة الناعمة في خفة فسرت الكهرباء في جسده الوثير، وأضمرت هي توجساً خفيفاً وعادت إلى سابق وضعها تغطس في كرسيها وتسند رأسها إلى النافذة المشبرة بمحاذاة الستارة المعقودة. وابتلع ريقه بصوت يكاد يُسمع وهتف من جديد:

-أحد أخر لم يدفع.

وأخذ يختلس النظر إلى ساقيها المرسومين في البنطال والمتعناقين فوق بعضهما كغصنين والمحشورَين بين الكرسي وحاجز الكابينة، وأدرك أنه لا نوم له الليلة إلا بعد أن يُهلك نفسه. ولوح لصاحبه السائق برأسه فعدل الأخير المرآة فوقه ليفحصها ثم عاد إليه بابتسامة مزوية وقال:

-شديد هذا النوع، الزمن هدَه ولا أحد يوده.

وجاءه رد صاحبه أملاً مبهجاً وأحس بنفسه، واستجلب انتباهها بصوت من ضم شفتيه فحولت عينيها نحوه دون أن تحرك رأسها من مربضها.

-أين تنزلين؟

-الخلفاوي.

وظلت عينيه ثابتة عليها من خلف نظارته في جرأة عارمة، أما هي فقد أشاحت عنه فور اجابتها إلى الظلام في الخارج. ثم استطرد متوجها لها بصوت واثق:

-لقد حدست وأيمانات الله، بنات شبرا كلهم عسل وجدعان.

وصفقت عيناها التي بقيت محددة إلى الخارج ولم تنبس رجاءً في قطع سخافته. وساد صوت مطور العربة المتقلب كأنها مقبلة على الانفجار مختلطاً بسعال رجل في المقاعد الخلفية.

سحب هاتفه من جيبه وجال فيه فأخرج صورة حذاء ضخم زاهي الألوان وعرض شاشة هاتفه على صاحبه بحيث يقدر كل من في الردهة أن يطالعها وقال بصوت وضيح متباهي وكأنه يوجه كلامه لشخص أخر:

-اعطها سعراً.

-لا حرّاقة بغير كلام.

-بالأمس أخذتها من محل علي مساكن، قال لي عمود واقف بأصفاره الثلاثة، قلت له وهل هذه نقود! ماذا تعني عشر ورقات عند ملك النزاهة، ونقدّته على موقفه وحمّلتها.

-علي الطلاق ملك النزاهة، الغني من صرف وليس من ادخر.

وراح يعابِثها بنظرات أكثر فجاجة وقال لها في غمزة:

-ألا تريدين أن تلقي برأيك فيه.

وأرعد صوته هذه المرة فرائصها وقد مضجعها. لا هذا ليس طبيعياً، لماذا يدأب على معاكستي أنا بذات ويستسيغها، أيعقل أن يكون من السلام أيضا؟ أيعقل أن يكون قد رأى جسدي متعرياً؟ هل يعرف محمود؟ لقد توعد بتجريصي بما معه من صور. كيف لنزقة أن تطارد المرء طوال حياته وأن تحولها إلى جحيم مقيم لا براء منه وذنب لا توبة عنه. وجرت أمامها، كما يجري كل شيء من النافذة إلى الوراء، صورة أمها التي لا يعيش لها رجل والمقعدة منذ أن لحق ابنها البكر بزوجها. لكن لا، ربما هو مجرد حقير عابر، أكيد أنه مجرد حقير عابر.

فالتفتت إليه بوجه جاحظ وحدجتّه بنظرة وضيعة من عينين محمرتين من الغضب والتوتر، وأرادت أن تفعل شيئا يضع حداً ولكن عقلها توقف كساعة معطلة، فأشاحَت بوجهها وخرج من تأفُفها دخان كاللهب وغمغمت:

-استغفر الله العظيم.

وتوجه آنها شاب واقف في الردهة، ممسك بالمقبض المتدلي من السقف، كان يتابع المشهد منذ البداية، بالكلام إلى السائق بنبرة حادة متحدية:

-ما به صاحبك يا اسطى؟

تفحصه الوثير من الأسفل إلى الأعلى وقال زافرا بوجه مكفهر:

-أتوجه أحد إليك بكلام يا صاحبي؟

وهتف به السائق:

-أتجُر شكلا أم ماذا؟

فهتف الشاب في حمية تصاعدية:

-منذ أن صعدت وأنت تغمز وتلمز، فإلى ماذا تريد أن تصل؟.

وعلا التناوش تحت أنظار الشابة المرتعدة وبدا عليها الجفول والاضطراب، كانت تلهث وترتجف، ولم تتطلع أبدا إلى الوجه الذي دافع عنها على المشاع كأنها عارية، وأخذت تتعثر في مقعدها وتمط معطفها على طول ساقيها، واحست بأشواك حادة تخترقها وأرادت أن تنحني وتعتصر بطنها لتوقف هذا الألم، وبدأت تدق رأسها في الزجاج برقة وتلوي.

تقدم الرجل المُسعل يهدئ الوضع وتوسط الشجار وربت على صدر الشاب وقال إن الدماء فائرة زيادة عن اللزوم هذه الأيام وعزا ذلك إلى الأوضاع الاقتصادية، ولم يُدلِ رأيا في ما حدث. لم يلق الشاب بالا لكلامه وإنما فقط لشيبته، وتلفت حوله يطالع رؤوس الراكبين فإذا هي بين مطأطأة منهكة مسنودة على ظهر الكرسي الذي أمامها أو مشرئبة تتابع ما يدور على المسرح دون بالغ اكتراث. وألقى نظرة على الشابة التي كانت منكسة رأسها ويسراها المرتعشة متعلقة بالستارة المعقودة. فراجع نفسه واحتمل أن حميته التي تأججت لما تحمله تلك الفتاة من ملامح شبيهة بملامح خطيبته السابقة التي فرقتهما طباع الأهل وتحكماتهم، إنما تخصه وحده بل انها قد زادت من الطين بله، وإلا فلم لم ينتفض سواه؟ واتخذ من المُسعِل، الذي عاود قوله مجددا، حجة لتهدئة الوضع والانسحاب. وعاد كل إلى مكانه وساد صمت، صار خلاله الشاب والفتاة ملقفا لنظرات الهابطين الخاطفة، وشغِر مكان هابط فدعا الرجل المُسعل الشاب للجلوس. وجرت محطات إلى الخلف حتى امسك الكف الجريم بماسورة الكابينة يستند بها ليخرج ولحمه الوثير يتناثر في الأرجاء، وما أن وصل الاوتوبيس إلى محطة المؤسسة حتى هبط عنه. وقبل أن يتحرك الاتوبيس من موقفه أغلقت الشابة معطفها في حركة تشنجية وهرعت تهبط في ذيله.