(1)

على حسابه الشخصي بالفيسبوك، وضع أحد الأصدقاء تعليقاً موجزاً يعرب فيه عن محبته لأديبنا الراحل عبد الحكيم قاسم، مشيراً، بالأشواق والأسى، إلى أن الرجل لم يأخذ ما يستحق من الاهتمام والتقدير، سواء في حياته أو بعد موته، وطارحاً السؤال على أصدقائه عمن، برأي كل منهم، يعتقدون أنهم يشاركون عبد الحكيم قاسم ذات المصير القاسي غير المنصف؟

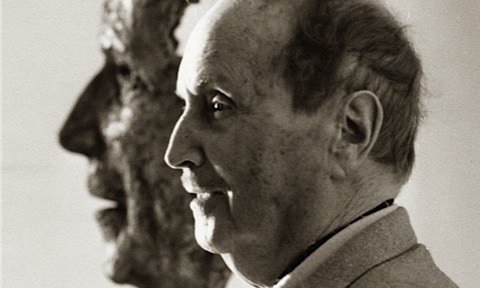

بالإجابة، لنفسي، عن السؤال المطروح، لقيت أفكاري تتجه، مباشرة، إلى أستاذي الراحل الكبير بدر الديب، خاصة في روايتيه العلامتين “أوراق زمردة أيوب” و”إجازة تفرغ”، قبل أن تتداعى هذه الأفكار، بحرية أكبر، لتنتقل من التفكير في الكتابة، للتفكير في صاحب الكتابة؛ أي من الكلام إلى الإنسان، ومن الورق إلى الرجل.

أعرف أن الإنسان إلى الغياب، وأن الكلام قد يكون أبقى من صاحبه، وأن الورق المُحَبَر، ربما، سيكون دليل بعضنا، من الموهوبين أو المحظوظين، إلى قادم الأجيال على أنهم عبروا من هنا يوماً ما، أعرف هذا ولا أعترض عليه، غير أني لا أجد في نفسي ميلاً كافياً لاعتناقه كأفق وحيد ممكن لوجودنا العابر. أقول هذا وأنا أفكر بأبي وأمي وعديد الأصدقاء وعشرات العابرين، ممن تسنى لي ذات يوم معرفتهم والاستماع لهم والتفاعل معهم، من دون أن يحفلوا بالوقوف لتسجيل ذاك العبور على ورق بمداد من حبر، كونهم، وببساطة، قد سجلوا شهاداتهم، عميقاً بروحي وذاكرتي ومخيلتي، ولا أحسبني فريداً ولا استثنائياً في هذا الخصوص.

وبالتماهي مع ذلك المنطق، سأحاول في السطور التالية أن أستعيد نتفاً من صور بعض أولئك الرجال وتلك القامات الإنسانية المهيبة، بصرف النظر عمَا خلفته من إبداع مكتوب، نتفق أو نختلف بشأنه، فما يهمني، دوما،ً هو ذاك الإبداع، الخلقي والعقلي والروحي، كما جلَى نفسه في مواقف الحياة، وعبر دروبها وتحدياتها وإغراءاتها القاسية. ولعلي أصادف توفيقاً بسعيي المخلص لاستجلاء حقائق الرجال وكنوز إنسانيتهم، قبل أن يطويني النسيان والردى، كما طواهم.

(2)

كان ذلك قبل أكثر من اثنين وعشرين عاماً. وكانت أمسية لطيفة من أمسيات أواسط الربيع في شقتي الصغيرة بالإبراهيمية. أجلس بين كتبي، مستغرقاً في قراءة رواية ما، بانتظار انتهاء زوجتي من إعداد وجبة العشاء لنا ولتوأمينا. حين رن جرس الهاتف رنات طويلة عالية فهمت أنها مكالمة من خارج الإسكندرية، ولم أستغرب ذلك كوني مغترباً بالإسكندرية، حيث الأهل بطنطا، والأصدقاء غالبيتهم بالقاهرة.

– آلو. اسمي بدر الديب. ممكن أكلم الأستاذ حسني حسن؟

الآن، فقط، أستغرب. أو لعلي لم أستوعب الموقف جيداً. أبلع ريقي بصعوبة، وأكتم عن الصوت، الجاثم في الطرف الآخر من خط الأثير الممتد بين صوتينا، ارتباكي وتشوَفي.

– أنا حسني حسن.

– أهلاً حسني. أتكلم من الرياض بالسعودية. قرأت روايتك الأولى، وأردت أن أهنئك عليها. نحن لم نلتقِ أبداً من قبل، أليس كذلك؟ هل تسمعني حسني؟ أين أنت؟

ألملم شتات نفسي، وألاحق أنفاسي المبهورة بالفرح والمفاجأة. أرد بصعوبة:

– معك أستاذ بدر، الحقيقة حضرتك تفاجئني مفاجأة مذهلة، معذرة.

يأتيني صوته، الرخيم الطيب الأبوي، متضاحكاً هذه المرة:

– ليس بأكثر مما فاجأتني أنت في روايتك. عموماً، الكلام عبر الهاتف لا يكفي، سأنزل للقاهرة بعد حوالي شهرين في إجازة الصيف، أرجو لو تزورني لنتعارف أكثر، عنواني وموعد نزولي سيكون مع صديقك وأستاذك إدوار.

– طبعاً أستاذ بدر. شرف كبير لي. شكراً جزيلاً.

– إلى اللقاء قريباً يا صديقي.

في الصيف، لم ينس الأستاذ أن يحدد لي موعداً لزيارته بشقته الواسعة بمدينة نصر. وعلى الرغم من لهيب صيف القاهرة، ضبطت نفسي، منتعشاً ونشيطاً، وأنا أغذ السير على طول شارع عباس العقاد المزدحم. لم يفارقني تهيبي، خصوصاً كلما تذكرت كلام الأستاذ إدوار الخراط عن صديقه بدر الديب، عن دقته وصرامته وثقافته العريضة العميقة. والحقيقة أني، وعلى مدار معرفتي غير القصيرة بإدوار، لم ألحظه يكن تقديراً خاصاً لأحدٍ من المبدعين أو المثقفين كذلك التقدير الذي يكنه لبدر الديب، ولم أسمعه يثمن رأياً نقدياً عالياً لأحدٍ كما يثمن رأي بدر الديب. والحاصل، وبكيفية ملتبسة وإن بدت طبيعية ومفهومة في آن، لطالما رأيت كيف أن أوساط أدباء ومبدعي القاهرة دائماً ما يقرنون ويزاوجون، بالقبول أو الإنكار، بين الرجلين في أحكامهم وتصنيفاتهم وثرثرتهم على مقاهيهم أو حتى في ندواتهم الأدبية التي لا تنتهي. دققت جرس الشقة، لينفرج الباب عن الكاتب الكبير، بقامته القصيرة، في روبه المنزلي ونظاراته السميكة وابتسامته العريضة الودود.

– أهلاً، حمداً لله على السلامة، تفضل.

وعلى عادتي، في الشعور بالتهيب عند دخول بيوت الغرباء والأماكن الجديدة، بقيت متردداً للحظات حتى شجعني الأستاذ، وقاد خطاي، مباشرة، نحو حجرة مكتب فسيحة تسكن جدرانها، من الأرض إلى السقف، مكتبة هائلة رأيت صفوف الكتب المرصوصة فوق رفوفها بالعربية والإنجليزية والفرنسية. غادرني لأتعرف على المكتبة بنفسي لدقيقتين، قبل أن يعود بكأس من عصير البرتقال المثلج، ويضعه أمامي بحنو:

– اشرب. الجو حار جداً، لابد أنك عطشان.

– مكتبة عظيمة أستاذ بدر.

غطس الأستاذ في الفوتيه المواجه لمقعدي صامتاً. لعله كان يفكر في مكتبته، وما ستؤول إليه بعد سنوات قليلة. أجاب بخفوت:

– تحب الكتب كثيراً، عرفت ذلك من روايتك، أنا أيضاً أحبها، أحببتها باستمرار، لكنها، مع مرور السنين والتقدم في العمر وتضعضع الصحة، تصير عبئاً، وها أني عاجز حالياً عن تصنيفها وفهرستها وترتيبها بنفسي وأحتاج لمن يعينني في هذه المهمة الشاقة.

– لو تسمح لي يا أستاذ فسيسرني أن أشارك بهذا العمل.

أطلق الرجل تنهيدة عميقة، وتمهل للحظات قبل أن يرد:

– طبعاً كان سيسعدني ذلك لولا أنك لا تقيم بالقاهرة، إجازتي محدودة والمهمة ثقيلة ولا مفر من الاستعانة بشاب، مثقف ومخلص من المقيمين بالقاهرة، لإنجاز العمل قبل عودتي للسعودية.

أطرق الأستاذ قليلاً، ثم تابع الكلام:

– لنتكلم عن روايتك، فمن أجل ذلك أحببت أن أراك.

راح يعبر عن رضاه عما أنجزته في هذا النص، متوقفاً، بالخصوص، أمام ما وصفه “بغواية التفلسف، والتأثر، الواضح، بأفكار البوذية واليوجا عن وهمية الوجود وقدر الألم الناتج عن الاشتهاء والرغبة”.

– هل ترى هذه البروفات التي أصحَحها حالياً؟ هي لكتاب ضخم، قمت بترجمته لصالح المشروع القومي للترجمة، باسم “الموت والوجود.. تصورات حول فكرة الفناء الإنساني”، بالكتاب فصل عن البوذية أنا متأكد أنه يهمك.

– أرجو أن أتمكن من قراءته قريباً يا أستاذ.

– إن شاء الله.

مكثت معه قرابة الساعتين ظل يتكلم فيهما تماماً كما يليق بمثقف كبير؛ بإحاطة وشمول ودقة وتعاطف وهدوء وحماسة. تمنيت لو أن الجلسة تطول أكثر من ذلك، لكني أشفقت على الشيخ المتعب، كما أشفق هو على الشاب المضطر للرجوع للإسكندرية قبل انتصاف الليل. ودعني مصافحاً قبيل مغادرتي بيته، وقال:

– لا تنس الشئ الأهم! لقد كتبت رواية جميلة يا صديقي، وأعرف أن لديك المزيد، المهم ألا تتوقف عن الكتابة أبداً، ومهما كانت الأسباب. مع السلامة، وإلى اللقاء.

أصغيت لوصيته الأخيرة مرتعداً؛ فهل كانت نبوءته بشأني؟

ولأكثر من عقدين من الزمان، راحت النبوءة تتبدى في حياتي المرتبكة المتعثرة، غير أن ما هو أفدح، حقاً، كان أننا لم نلتق ثانية بعد، لن نلتقي ثانية أبداً.

(3)

يتوقف كل شئ، في حياتك، على الموقف الذي تتخذه، خلال حياتك، حيال هذا الأمر أو ذاك.

مثلاً: قد تقرر أن تصبح كاتباً انطلاقاً من قناعة أن وجودك، الشخصي المتعين، ذاك لا يستهدف إلا ما هو أبعد من مجرد تعينه الشخص ذاك؛ أي الوجود الما بعدي، وجود الخلود والمثال.

هل أقول قد تقرر؟

لعل الأصح أن أقول قد يقرر لك نسق قيمي داخلي ما، أو لربما حلم ما، أو حتى وهم ما، ثم تخال نفسك من يقرر، والنتيجة، بالأخير، أنك تغدو عرضة لكل الاحتمالات الممكنة؛ احتمال أن تصير كاتباً متحققاً ينضاف اسمه إلى قوائم وسجلات الكتاب المكرسين والمعترف بهم ضمن قوافل هداة البشرية ورعاتها الخالدين، وكذا احتمال ألا يتحقق، أبداً أبداً، شئ من ذلك، حتى ولو أصبت بعضاً من النجاح الاجتماعي، أو قسطاً من الشهرة والأضواء والدراهم، حال وفقت مرة في حيازة سر الخلطة السحرية لذاك النجاح وتلك الشهرة.

إذاً، ما الذي يتوجب على المرء فعله بحياته، والحال على هذا الحال؟!

غالباً ليس عليه فعل أي شئ، ولا توهم قدرته على فعل أي شئ قادر على التأثير، أو التغيير، في مجرى الحياة. قدرية قابضة هي؟ لكنها، حتى، ليست كذلك، والأصح أن نفكر فيها كخدعة، كوهم، أو كدعابة ثقيلة يجوز أن تضحك منها فيما قلبك يدمي.

وخلاصة الخلاصة أن شيئاً واحداً، في حياتك، لا يتوقف، بالمرَة، على أي موقف تتخذه، خلال حياتك، حيال هذا الأمر أو ذاك!

(4)

كنت منهكاً، مترعاً باليأس، أكابد الإحساس الممض بالتفاهة الذاتية وهواني على الناس، عقب تخرجي في جامعة القاهرة. وفي سن الثامنة والعشرين، ألفيتني زوجاً مسؤولاً عن بيت مفتوح وتوأمين، والأنكى والأمر أني كنت شبه متعطل عن العمل فقبلت بوظيفة عامل نظافة ليلي مؤقت. وهكذا بات الوجود برمته، في عيني، مؤقتاً وليلياً. وعندما جاءت فرصة الإعارة للزوجة بإمارة خليجية، وفكرت هي بالتراجع عن التنفيذ للبقاء مع الوليدين الصغيرين، ضبطت نفسي مستميتاً في اهتبال الفرصة، الوحيدة التي أتاحتها لنا الحياة، لانتشال أربعة أرواح، وأجسادها، من السقوط، الأبدي، في وهدة الجوع والعوز.

لسنوات أربع، أبيت معذباً، بشقتنا الصغيرة الباردة المجاورة لبحر الإبراهيمية، بالوحدة، وبالندم. وكان محتماً أن أفعل شيئاً، لكن ماذا أفعل؟

لا أعرف، حتى اللحظة، كيف واتتني الجرأة على رفع سماعة الهاتف، والاتصال برقم الأستاذ إدوار الخراط في منزله بالقاهرة لطلب مقابلته، ثم السفر يوم الخميس التالي لزيارته هناك، حيث عرضت عليه خطة أولية لكتابة كتاب ترجمة شامل عن أدبه وحياته. وبعد مرور قرابة ثلاثين عاماً اليوم على ركوبي تلك المغامرة، لم أقرر، لنفسي، أبداً، ما إذا كان ما قمت به، وأنجزته طوال العامين المواليين، نجاحاً أدبياً حقيقياً، أم مجرد تعِلة للبقاء على قيد الحياة، والمؤكد أنه كان درعي الورقي ضد رماح وسيوف التفاهة والهوان التي ظلت تخترم روحي لسنوات، أو لعقود.

بعد نشر الكتاب، في إصدار خاص بالمجلس الأعلى للثقافة، بمناسبة سبعينية إدوار، أباح أحد ديناصورات الثقافة، والنقد الأدبي في مصر، لنفسه أن يقول عن الكتاب، أثناء تقديمه لي بندوة روائية، متفكهاً ومتحذلقاً، إنه حين طالع مخطوطة الكتاب، باعتباره عضو لجنة إجازته بالمجلس، جال بخاطره أن ادوار بذاته هو من كتبه، وأن اسمي الموجود على الغلاف إنما هو لشخصٍ وهمي. المدهش، والمؤسف، أن مثل تلك الدعابة، السمجة الثقيلة، قد لقت ضمن بعض الحضور من يضحك لها، فيما كان قلبي يدمي، أو لم أقل لكم؟ ربما لا يجوز لنا التعاطي معها؛ هذه الحياة، إلا كهرجة بائسة.

إمعاناً في السخرية، وهبتني الحياة، بكرم منقطع النظير، فرصتين ثمينتين للقصاص من ذلك المتبجح ثقيل الظل. كانت الأولى في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب بدورته المخصصة للثقافة العربية 2004 ، وعندما كرر الرجل سخافته، بحضور إدوار نفسه هذه المرة، سأله الأخير بهدوء وضبط للنفس طالما حسدته عليه:

– هل قرأت روايتي حسني يا دكتور؟

فأجاب الدكتور معترفا ًبأن لا، فباغته ادوار قائلاً:

– لو أنك كلفت نفسك بعض الجهد وطالعت الروايتين، أو إحداهما يا دكتور، لتأكدت من أصالة شخصية الرجل الإبداعية، ولأدركت اختلاف نهجه الروائي عن نهجي، ولتوقفت فوراً عن تكرار مثل هذه الدعابة.

أماَ المناسبة الثانية، فقد أتت ضمن ظروف مغايرة، إلى حدٍ بعيد، عن سابقاتها. كان ذلك بالرباط، وكنت أعمل كمستشار بالسفارة المصرية هناك وناطق باسمها، وأثناء زيارة الدكتور للمغرب لتكريمه خلال فعاليات معرض الدار البيضاء للكتاب، ارتأى السفير أن ننظم ندوة أدبية بمقر المكتبة الوطنية المغربية للناقد المصري، وأوكل إلي شؤون تنظيم تلك الندوة: من انتخاب و دعوة المثقفين المغاربة،إلى كتابة كلمة يلقيها في الاحتفال، وحتى مرافقة الضيف أثناء تواجده بعاصمة المملكة. وهذا الأمر الأخير، تحديداً، قد أتاح لي غير فرصة لتذكير الضيف بي وبموقفه القديم مني، وهو ما لم أجد في نفسي ميلاً لحدوثه ولا للحظة، ليأتي الناقد الكبير، ونتجالس معاً، ونتعشى معاً ونحن نحدق بإمعان في عيون بعضنا البعض، من دون أن نعيد تعارفنا ببعضنا البعض!

أو لم أقل لكم؟ لعلي قد قلت لكم.

(5)

في ترام الرمل، وأثناء توجهي لمكتبي صباحاً، جلست أقرأ في رواية د.ه.لورانس “نساء عاشقات”. لم أنتبه لجاري، الجالس قبالتي، وهو يحاول، جاهداً، التلصص على عنوان الكتاب المفتوح فوق ركبتي. أخيراً، رفعت عيني عن الصفحات لأراه يبتسم بهدوء ووداعة، ثم يسأل:

– قصة؟

– رواية من تأليف كاتب انجليزي اسمه د.ه.لورانس؟

– صاحب كتاب “أعمدة الحكمة السبعة”؟

– لا غيره. الكتاب الذي ذكرت ألفه ت.ي.لورانس، أو من يطلقون عليه لورانس العرب.

أعجبني أنه يعرف اسم ذلك الكتاب المدهش الذي كنت قد تعرفت عليه شاباً، ولأول مرة، في كتاب “اللا منتمي” لكولن ويلسون. حدجت الشيخ بنظرة متأملة وفاحصة، محاولاً الحدس بأي صنف من الرجال هو. كان يرتدي ملابس بسيطة ورخيصة، لكنها نظيفة ومتناسقة الألوان، مع لمسة من تأنق المثقفين المعتاد من خلال الكوفية والكاسكيت الصوفي. سارعت بسؤاله:

– تبدو حضرتك مهتماً بالأدب؟

– ليس بالأدب بالذات، بل بالفكر. الحقيقة أني كاتب ومؤلف.

اعتدلت وتنبهت، جيدا، عند هذا الحد. كنت قد بلغت ذروة الشغف والفضول للتعرف عليه.

– هل صدرت لحضرتك كتب؟

– ليس بعد. عندي كتاب كبير، من عدة أجزاء، أبحث عمن ينشره.

– وما موضوعه؟

أغرب الرجل في صمت ثقيل طويل حتى كدت أتفجر بالفضول، ثم أجاب بتؤدة وجدية وامتلاء مدهش بالذات:

– لا أستطيع أن أحدثك عن موضوعه. كل ما أقدر على قوله الآن إنه لو أراد الله خيراً بهذا البلد لقيض له من ينشره.

صمت ثانية للحظات قصار، رحت أتابع فيها أنفاسه الهادئة، قبل أن يزفر بحسم:

– لا ليس بهذا البلد وحده، بل بالعالم كله.

(6)

سأصنع أسطورتي الذاتية، وتصنع أسطورتك. سأبتني وهمي، وتبتني وهمك. سأكفر بالحقيقة وبالرجال وقد أومن بهما، ولا أدري ماذا ستفعل بالمقابل. فلتفعل ما تشاء، فأنت حر، كما أني حر. لكن فلتحذر أن تفعل ذلك على حسابي، أو عبر محاولة النيل مني. لا شيء هنالك يزيدك ويُنقِصني، أيها الغافل، لا شيء هنالك بالمرة. أو لم أقل لك؟ يقيناً قد قلت لك، فإياك أن تنسى.