إبراهيم فرغلي

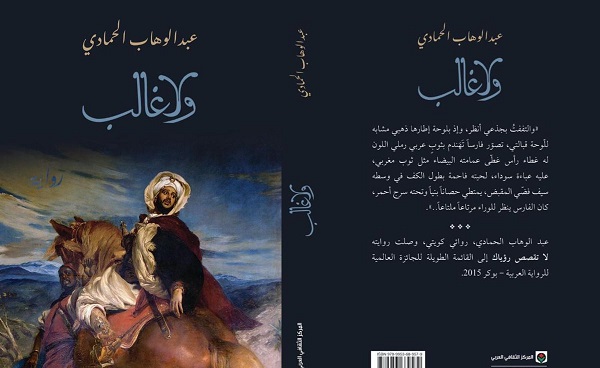

هل يمكن أن يغير الإنسان مجرى التاريخ؟ سؤال صعب، لأن إجابته تعتمد على كلمة “لو”، وهي كما يشيع في تراثنا الإسلامي تفتح عمل الشيطان. لكن هذا ليس وجه الصعوبة الوحيد، لأننا أمام سؤال كهذا ينبغي أن نسأل وما هو التاريخ أساسا؟ وهو سؤال جوهري بين الأسئلة التي تنبثق تباعا خلال قراءة رواية “ولا غالب” للكاتب الكويتي عبد الوهاب الحمادي، والصادرة عن المركز الثقافي العربي.

يقدم الحمادي من خلال هذا النص مغامرة سردية جريئة، ليس فقط على مستوى الطرح بل وعلى مستوى البناء السردي أيضا.

تدور أحداث الرواية في مدينة غرناطة الأندلسية في زمن معاصر، من خلال لقاء جمع بالصدفة بين ثلاثة من الكويتيين، طبيب يزور المدينة تنفيذا لأمنية لم تتحقق كان المفترض أن يزور فيها المكان مع زوجته العاشقة للأندلس، وحال بينهما وبين تلك الزيارة وفاتها في زمن غزو الكويت، وقد جمعته الصدفة بشخصين أحدهما كهل ملتح متدين وآخر في مثل عمره كان مذيعا في زمن القومية العربية، كانا قد قصدا التعرف على المدينة وزيارة قصر الحمراء الشهير، بصحبة سائق إسباني فلسطيني الأصل.

وصل الطبيب إلى غرناطة من دون أية أهداف إلا الحنين ولاستعادة ذكرى زوجته التي يخلص لذكراها ويعيش في مونولوغ مستمر معها، ويلتحف بشال يحمل عطرها، ومن دون معرفة أيضا بأية تفاصيل تخص الأندلس وتاريخها. فهو طبيب، لا يهتم بالتاريخ ولم يحب شيئا من الأماكن التاريخية في الأندلس إلا إكراما لذكرى زوجته التي كانت مولهة بالحضارة الأندلسية، لكن لقاء الصدفة مع مواطنيه وضعه في قلب صراع تاريخي بين طرفين؛ يرى أحدهما الأندلس مجدا إسلاميا أضاعه المسلمون، وتعرض للتشويه على يد النصارى، بينما يرى الآخر أن وجود المسلمين في الأندلس كان غزوا للإسبان وأنهم استعادوا وطنهم كما يفعل أهل أي وطن. وبين الرؤيتين تدور تفاصيل وحوارات غاضبة وصراع يتدخل فيه السائق الفلسطيني منتصرا للمتدين الذي يحاول طوال وجوده في المكان دعوة أي شخص للإسلام.

هذه الفكرة الرئيسة التي لا يزيد زمنها أكثر من نحو يومين أو ثلاثة جمعت الثلاثة أو الأربعة بالأحرى في الأندلس، والتي تمثل متن رواية يكتبها كاتب، لا نسمع صوته أبدا، فهو يدون الفصول، وبعد كل عدد منها يتيح للقارئ الاطلاع على رسائل تصل إليه من عدة أطراف يمنحونه رأيهم في الفصول المكتوبة نقدا أو إشادة أو اقتراحا بتعديل شخصية أو إضافة معلومة أو فقرة.

وبينما لا يصلنا شيء عن الكاتب نفسه، لا تفاصيل تخص حياته، ولا عائلته أو عمله، فإننا نتوصل لملامح شخصية للأطراف المختلفة، وبينها كاتب متحذلق يزعم ريادة الأدب الكويتي ويكتب رسائله من مدن متباينة وفق جدول زياراته للندوات والفعاليات في دول يمنحها أسماء قديمة مثل عاصمة النور، أو مدينة المحبة وما شابه، يقترح اقتراحاته بمنطق وصاية فج على الكاتب، وأستاذ تاريخ يرى في أغلب ما يقوله المتحذلق ادعاء، ويضيف ويلخص ما جاء في الفصول المكتوبة من الرواية التي يرسلها له الكاتب لكي يساعده في تركيز موضوعه.

لكن سرعان ما ستتعدد الرسائل التي ترد من صديق عائلة قديم في السعودية، ومدرس فلسطيني خرج من الكويت بعد الغزو من رام الله، وصديق للكاتب يبدو أنه مهتم بالكتابة أيضا، وصديق قديم من إسبانيا وغيرهم ممن يتبين تباعا أن أطرافا منهم يساعدونه في البحث عن الأندلس لكتابة الرواية، كما يكونون بشكل ما بعض الملامح عن شخصيته وعمره ونفهم منهم أين تواجد أثناء الغزو.

مع ذلك تظلل الكاتب غمامة من الغموض إذ يظل صامتا بينما الأصوات من حوله تتقاطع، وكذلك الأصوات في الرواية حيث يمنح الكاتب لكل شخصية فصلا أو أكثر بمسماه بحيث نفهم الخلفية الشخصية لكل منهم، والذين يبدو دائما أن فترة تعرض الكويت للغزو كانت حدثا مفصليا تسببت في أزمة كبيرة لدى كل منهم، بمن فيهم سائق التاكسي الشاب الذي سيتبين لاحقا أنه ولد في الكويت ونشأ ودرس فيها حتى غادرها مع أهله خلال فترة الغزو، بعد أن كان والده أحد كبار الممرضين الذين يصف الشاب أنه شهد وصول جثة أحد أبرز الشهداء الكويتيين أبطال المقاومة إلى المشفى التي كان يعمل بها، وقد هاجرت العائلة كلها إلى إسبانيا.

وتقديري أن الذات حين تبحث عن سرديتها التي يمكن بها أن تفهم هذه الذات تعود إلى التاريخ، لكن بأي أدوات؟ وما مدى نزاهة هذه الأدوات وبالتالي مدى قدرتها على تبني سردية أقرب ما تكون لحقيقة نشأتها والظروف التي كونت بها خبراتها في تطوير هذه الذات لتبين مدى حقيقة الصورة التي هي عليها اليوم. لهذا تبدو ذات الكاتب، وإن اختبأت خلف ظلال السرد، فهي كما لو أنها محصلة انعكاسات صور الآخر ممثلة في الأصوات المتعددة للذات وأيضا لصورة الذات في مرايا الآخر.

وبينما لا يمكن أن تعد هذه الرواية عملا تاريخيا فإنها تتضمن تأملا وفحصا للتاريخ، وتشريحا له بمبضع الفن، عبر هواجس وأسئلة أبطال الرواية عن أسباب سقوط غرناطة واختلافهم على دور آخر سلاطينها عبد الله الصغير الذي سلمها للقشتاليين، وعن تفاصيل ما بناه الأندلسيين وبطولاتهم التي حققوا بها انتصاراتهم في زمن الطوائف وما بعدا في زمن المرابطين والموحدين .

ومن خلال هذه الأصوات المتعددة في الرواية ثم أصوات المعلقين على العمل الروائي تتقاطع الأفكار والرؤى حول معنى الرواية والأدب والتاريخ، والصدق الفني، والزيف ومدعي الثقافة والمجتمع الكويتي وتقاليده وغيرها، ثم على التاريخ وعلاقتنا به كعرب وكيف نتعامل معه، وكيف يمتلك العرب أوهاما عن هذا التاريخ.

وهذا اقتراح سردي أيضا للون من السرد داخل السرد أو الميتافيكشن، والذي يقدم به الحمادي جانبا رئيسا من بناء هذا العمل.

يمتليء العمل بإشارات عديدة لملامح من التاريخ الأندلسي وأبرز حكامه، وملامح العمارة الأندلسية، ووصف غرناطة وحي البيازين وقصر الحمراء، وبدائعه المعمارية والزخرفية وبينها النقش الشهير على جدران القصر الشاسعة “لا غالب إلا الله”، بالخط الاندلسي، وكذلك بحثا في تتابع الأحداث وإشارات لأبرز علماء الأندلس وشواهدهم في قرطبة وإشبيلية، وغيرها، ما يكشف جانبا بحثيا كبيرا أجراه الكاتب لأجل هذا العمل. وإن كنت شخصيا أن يقدم للقارئ بعض الهوامش عن تفاصيل وشخصيات الأندلس التي يتم تناولها.

وبالرغم من الطابع الدرامي لأغلب الأحداث؛ بما فيها ذكريات تجربة الغزو المأساوية، فإن الحمادي يطعم النص بمواقف عديدة يؤكد فيها الحس الساخر الذي يولد أحيانا مفارقات بالغة الطرافة، أو السخرية التي تأخذ فيها المفارقات بين الشخصيات في تعليقاتهم حول التاريخ ما يبدي السخرية للقارئ، وفي تشبيه مؤرخ إسباني يلتقونه في غرناطة بالصدفة، للشخصيتين المتين والنحيف بشخصيتي سانشو ودون كيشوت كما ظهرا في رواية دون كيخوتة الشهيرة لسرفانتس. وأظن أن الحمادي أحد الكتاب الذين يصرون على تأكيد الجانب الساخر وتوظيفها نقديا، وتفجير المفارقات المضحكة بخفة ظل، في الرواية الكويتية، وهي سمة تقريبا لا تتوفر في النص المعاصر الكويتي باستثناء بعض أعمال الكاتبة والفنانة التشكيلية ثريا البقصمي وهي واحدة من الكاتبات صاحبات القلم الساخر في قصصها بشكل لافت. وكان الحمادي قد أبرز هذه السمة أيضا في روايته السابقة “لا تقصص رؤياك”.

هذه المساحة الصغيرة التي تمثل قماشة الرواية تتحرك فيها شخصيات محدودة، وفي مساحة لا تتجاوز بهو الفندق وحي البيازين والمطل الذي يتيح الإطلال على الحمراء، ثم أروقة قصر الحمراء نفسه. فكيف جعل منها ثوبا واسعا يمتد من تاريخ الكويت المعاصر إلى تاريخ سقوط غرناطة في القرن الخامس عشر؟

الحقيقة أنه لأجل ذلك استخدم عددا من العناصر متكئا على شهوة الجدل العربي حول التاريخ، الذي يبدو معه العرب عموما في رؤيتهم لتاريخهم كمن يشرّح جثة “للتمثيل بها وليس لاستبطان أسباب الوفاة” بوصف الطبيب. ثم داسّا شخصية مؤرخ إسباني يتقن العربية، يقدم التاريخ، للطبيب على الأقل، بشكل مختلف تماما، بعقل بارد، وبوصفه أي التاريخ: رأي شخصي وليس حقيقة دامغة.

ومن بين الأدوات التي استخدمها الكاتب هنا حيلة روائية متقنة اعتمدت على الفانتازيا والانتقال في الزمن، في صدفة غير متوقعة من خلال مشاهدة الثلاثي الكويتي لمجموعة من الأشخاص بدا أنهم يصورون فيلما قرب أحد أبواب القصر التي بدت مغلقة وسوف يخرج إليهم شخصا يرتدي زيا أندلسيا يطلب منهم الدخول فتبدأ رحلتهم في الزمن، وسوف يجدون أنفسهم أمام سلطان غرناطة، عبد الله الصغير، الذي يطلب منهم في اجتماع غفير أن يجدوا حلا لإنقاذ غرناطة وإلا سيقطع رؤوسهم.

هنا يتحول الزمن إلى لعبة؛ إذ أن الحمادي لا يكتفي بالشائع، بالوصول لزمن قديم والتوقف عنده بل سيتم العودة للزمن الحقيقي والخروج منه ثم العودة للزمن الآخر، أكثر من مرة، وبحيث يتم استخدام عناصر منه لعلاج أزمات واجهتهم في الزمن الماضي، وبينها علاج شقيقة السلطان التي يجد الطبيب أنها تشبه زوجته بشكل مذهل، وفي لعبة أخرى بالزمن ستخرج معه لكي تتعرف على عجائب الزمن اللاحق على زمن سقوط غرناطة بخمسة قرون تقريبا.

كما تمكن الكاتب من عمل أكثر من مستوى للغة، مستخدما الفصاحة اللغوية السائدة في زمن الأندلس، والتي يستخدمها حتى أبناء العصر الراهن حين يجدون أنفسهم في القرن الخامس عشر ويحتاجون لفصيح البيان حتى لا يخسروا حياتهم. بالإضافة إلى مستوى كتابة الرسائل بلغة عادية بسيطة إضافة إلى لغة الطبيب المعاصرة التي لا تتسم بالفصاحة أو البلاغة.

سيواجه أبطال العمل سؤالا عم إذا كانوا يرغبون في البقاء في الماضي تأكيدا لحنينهم لذلك الزمن، أم عودتهم للزمن الراهن، وسوف يكون سؤالا إشكاليا لكل منهم، فيما كان الطبيب فقط يتمنى عودة شقيقة السلطان معه للعصر الراهن.

وسوف تكون محنة غرناطة في زمن الأندلس التي استغرقت نحو ثمانية أشهر أطلالا لزمن معاصر، بشكل ما موضع مقارنة أبطال العمل جميعا بالثمانية أشهر التي مثلت فترة الغزو التي تعرضت لها الكويت، فما هي العبر والتقاطعات؟ تأتي الإجابات على ذهنية كل شخص منهم وفق خبرته، ووفق ما تعرض له من محن خلال الغزو.

يقدم الحمادي نموذجا لرواية ديمقراطية من خلال الأصوات العديدة، والتي تتنافر أيديولوجيات أصحابها وخبراتهم وجنسياتهم بشكل لافت، سواء كانت أصوات الشخصيات الروائية نفسها، أو أصوات الشخصيات التي يستعين بها الكاتب لتجويد نصه، ويمنح لكل شخصية المنطق الثقافي الخاص والمبرر، مهما كانت متنافرة أو مختلفة مع بعضها البعض، كاشفا بذلك تناقضات الذهنية العربية من جهة، وإسقاطات الماضي على الحاضر ثقافيا.

المفارقة الأخيرة التي يطرحها هذا النص شديد الطموح: ماذا لو غيرنا التاريخ من دون أن نتغير نحن فهل سيتغير شيء؟ وهو السؤال الجوهري، وفي مفارقة ختام الرواية أكثر من إجابة.

ولعل هذا ما يمكن منه أن نفهم دلالة العنوان المبهم للرواية.