رمضان جمعة

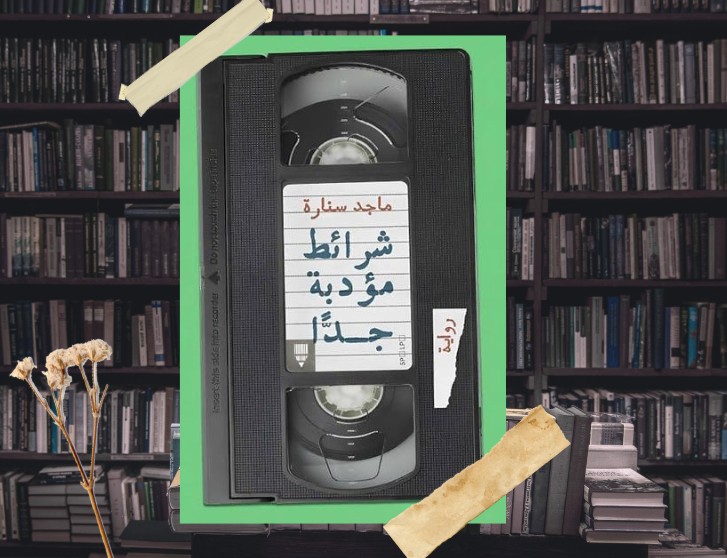

في رواية “شرائط مؤدبة جدًا” الصادرة عن دار المحرر، يناير 2025 م، يرصد الكاتب المصري ماجد سنارة هزيمة جيل كامل، معبرًا عن كم الاغتراب ـ الداخلي والخارجي ـ الذي يحياه الجيل الحالي من مواليد التسعينيات، أو جيل “Gen-Z” وما قبله ببضع سنوات. هذا الجيل الذي وجد نفسه فجأة ضائعًا بين زمانين ومكانين، ولا يشعر بالانتماء إلى أي منهما، واستعان ماجد على ذلك بـ”برايز”، وهو إحدى شخصيات الفيلم المصري “فيلم ثقافي” الصادر عام 2000 م، كتابة وإخراج الفنان محمد أمين، وهو اختيار ذكي جدًا، حيث إن هذا الفيلم –في اعتقادي– بمثابة أول كشاف يتم توجيهه إلى عين هذه المشكلة التي كانت –وقت عرض الفيلم– في بداية ولادتها والتعبير عنها. وشخصية “برايز” بالذات هي من أكثر الشخصيات التي علقت في عقول أبناء جيلي، أنا بالذات (مواليد التسعينيات)، حتى أن جملة برايز الشهيرة ظلت تتردد على ألسنتنا مرة على الأقل يوميًا لفترة طويلة، ولا نزال نرددها في أي موقف يستدعيها.

تُسرد الأحداث بالراوي المتكلم، في ثلاثة خطوط سردية تتقاطع: خط في الحاضر، وخطين في الماضي، أحدهما يسرد نشأة البطل “برايز” وصباه في القرية، والآخر يسرد فترة الزعامة منذ جاء إلى المدينة وحتى ابتلعته وهدمت زعامته. واستطاع النص في كل خط سردي من الثلاثة أن يؤدي دوره في رصد الأحداث التي ساهمت في تشكيل هذا الجيل الضائع بين زمانيين ومكانين، لا يعرف لأي منهما ينتمي، وكأن بناء الرواية يعبر عن هذه الحالة: شخص يعيش في حاضره، لكنه تائه بين ماضيين، ماضٍ هرب منه، وماضٍ هرب إليه، أما حاضره؟ فهو لا يعرفه، ولا يدرك أصلاً ما الذي جاء به إليه.

يحكى “ماجد” ما لم نعرفه عن حياة “برايز”، يسحب الشخصية من الخيال ويُسقطها في الواقع، فيصنع خيالًا موازيًا، يكتب ماضيًّا لـ”برايز”، ويُطلعنا على مشاهد وأحداث من حياته قبل “زعامته”، وكيف وصل إلى الزعامة، مرورًا بضياع مهنته، وهي بيع شرائط الفيديو للأفلام الجنسية، بعد أن انتشرت الموبايلات الحديثة التي تُشغِّل مقاطع الفيديو، فانقطع عيش “برايز”، وطارت الزعامة، وتدهور حاله تدريجيًا بعلاقة طردية مع التطور التكنولوجي وتفشي الرأسمالية، واستمر انهيار زعامة “برايز” حتى باع شقته التمليك في “الدقي”، وانتقل إلى “دار السلام” في شقة إيجار، وأصبح يعمل “ساعي” بإحدى شركات القطاع الخاص، يتقاضى مرتبًا ضعيفًا، ويستيقظ كل يوم ليجري وراء حلم واحد فقط: “أن يكفي نفسه”. لم يعد يحلم برايز بالزعامة كما كان، وأصبح كل ما يريده من الدنيا مرتبًا يكفيه الشهر حتى آخره، ولا يجعله يلجأ للسلف. يقول في ص 93: “لا أعرف ماذا عليّ أن أفعل لأستطيع عيش حياة كريمة، أعمل كالثور في ساقية، أعيش وحيدًا، لا زوجة ولا أولاد، بطولي، ومع ذلك المرتب لا يكفي…”.

يهاجر “برايز” إلى المدينة، هاربًا من أخت خذلته لما وقف في صفها لينصرها على الزوج الطاغية، وأب يدّعي التدين وهو غير مسؤول ولا يبالي بعياله فيسافر إلى العمرة وعياله يموتون من الجوع، وأم تخون الأب، حالمًا بعالم جديد يصنعه، فيقول في ص 105: “أريد إيجاد نفسي، نفسي الضائعة، المشتتة، الممزقة”، وقد عاشه فعلًا، ولكنها لحظات (كحلم بالضبط) وسقط منه سريعًا، فوجد نفسه وسط أصدقاء تخلوا عنه كل واحد بطريقته، وحبيبة استغلته ثم باعته ناشفًا بعد أن حلبته، حتى الصديق الوحيد المخلص، تقتله الحكومة؟ فتفاجأ بأنه وحده في هذا العالم، ولذلك يبدأ “برايز” حكايته ببيت شعر لمحمود درويش: “تُنسى كأنك لم تكن”. كل هذا جعله يشعر بالهزيمة والاغتراب واللا انتماء لأي شيء: لا زمان، ولا مكان، ولا شخص، وسقط في الإحساس باللا أمل واللا معنى. فأزمة “برايز” في رأيي ليست تدهور وضعه المادي والاجتماعي فقط، إنما أزمة السقوط العنيف المفاجئ نفسه، التي قتلت أحلامه أو أيقظته منها، وهي أزمة جيلنا بأكمله، الجيل الذي مر بما أفقده اتزانه في السنوات الأخيرة (بعد 2011)، ولذلك نحن جيل معذور أنه غير متزن وعنده كل هذا التبعزق النفسي والفكري.

سنوات مفقودة من الشريط

ربما يعيب البعض أن فترة الثورة مرت على “برايز” دون أن يذكرها، في اعتقادي (ولست أدري إن كان هذا مقصودًا من الكاتب أم لا) أن هذا التخطي لفترة الثورة هو بالفعل معبر عن (Gen-Z) وما قبله ببضع سنوات، فتلك الفترة فعلاً بالنسبة لهذا الجيل وكأنها جزء مفقود من شريط فيديو العالم، شيء غريب فعلًا. جيلنا بالفعل يذكر جيدًا ما قبل الثورة: نتذكر بطولة إفريقيا 2006، وغرق عبارة السلام، وإنفلونزا الطيور والخنازير، وقيام الثورة، لكن بداية من نجاح الثورة وصولًا إلى 2014، نشعر أن تلك السنوات انقطع فيها “النت” ونحن نتفرج على البث المباشر للعالم فلم نشاهدها. لذلك أرى أن سقوط تلك الفترة من ذاكرة “برايز” في الرواية هو تعبير صادق (حتى لو جاء من لا وعي الكاتب) عن جيلنا، وكان من السهل أن يكتب عن تلك الفترة ويتصنع ويدعي، لكن بالفعل، وأنا متأكد، ماجد في عقله (كحالي وحال كل جيلي) لا توجد مشاهد أو أحداث مخزنة في ذاكرته عن تلك السنوات المفقودة (2011-2014)، إلا مشاهد عابرة وتعتبر عادية، وذكرها في الكتابة لن يضيف أي جديد. ولأكون منصفًا، ربما سقوط تلك الفترة من ذاكرة “برايز” غريب على “برايز” نفسه الذي نعرفه، لكنه ليس غريبًا في التعبير عن الجيل الحالي. وهذا يخلق سؤالًا يجيب عنه كل قارئ تبعًا لرؤيته للعمل: هل خدعنا الكاتب، و”برايز” الذي في رواية “شرائط مؤدبة جدًا” ليس “برايز” الذي نعرفه، أو ربما ليس شخصًا موجودًا أصلًا، وما هو إلا انعكاسًا لهذا الجيل؟ وهذا قد يفسر نهاية الرواية: هل كتب ماجد عن “برايز” الفكرة وليس “برايز” الشخص؟

كلبشة اللغة

في اعتقادي، أن هذه الرواية كانت تحتاج إلى لغة أكثر جرأة (وربما يتعجب أغلب من قرأها من قولي هذا لأني رأيت كثيرين يصفون لغة الرواية بالجرأة، والبعض الآخر وصفها “فجة”، ولكني أرى العكس تمامًا). لغة الرواية كُلبشت بالعمد من الكاتب، مما جعلها تظهر كشاب دخيل على عالم المنحرفين، يشتم على استحياء ويتصنع اللا خجل، وفي كلامه بعض المطبات التعبيرية. ليس كلامه مسفلتًا، وأعتقد أن الكاتب لو كان أعطى لغة الرواية حريتها وفك الكلبش من يديها، وتركها تجري كما تريد، وأعطاها الفرصة للفجور، لكانت أخرجت كل ما لدى هذا النص من إمكانيات.

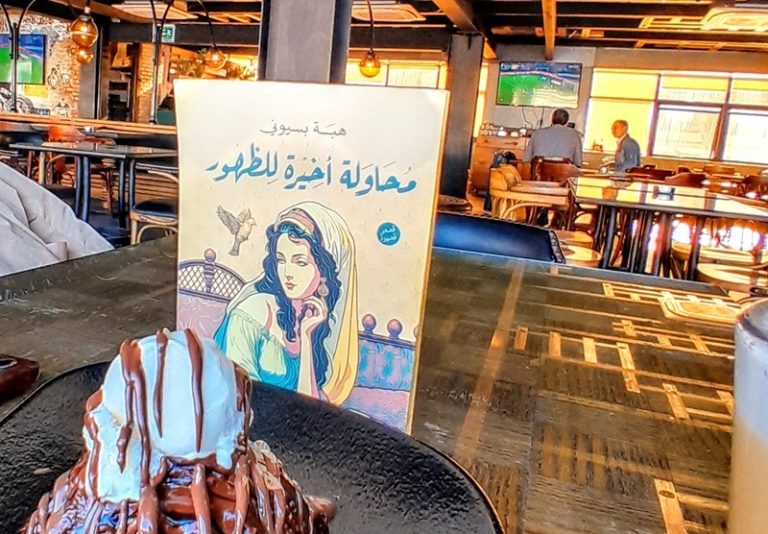

رواية “شرائط مؤدبة جدًا” عمل يقدم صورة صادقة عن أزمة الجيل الحالي من الشباب، ونص يقول إن وراءه كاتبًا موهوبًا.