نرمين دميس

يقول “محمود درويش”:

“ستنتهي الحرب، ويتصافح القادة، وتبقى تلك العجوز تنتظر ولدها الشهيد، وتلك الفتاة تنتظر زوجها الحبيب، وأولئك الأطفال ينتظرون والدهم البطل، لا أعلم من باع الوطن، ولكنني رأيت من دفع الثمن”.

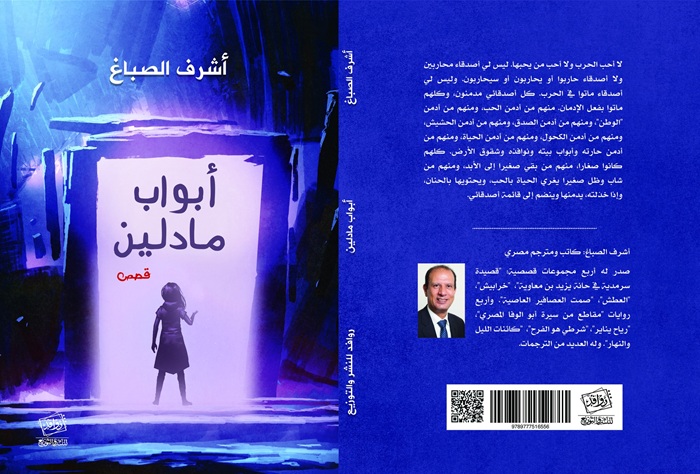

عن هؤلاء وإليهم كتب أشرف الصباغ مجموعته القصصية “أبواب مادلين” في خمسة نصوص طويلة نسبيا، التي أراها نصا أدبيا واحدا متماسكا بين القصة والرواية، أو لنقل “نوڤيلا” كتبت بسرد قصصي، توحد فيها المكان والشخوص، الذين راحوا يتحركون بين النصوص؛ سعيا إلى الوصول.

تتجلى هذه الرؤية عندما يطالعنا عنوان نص المفتتح..

“يبعثون بنا إلى الحرب، فنضئ كالشمس في ملكوت أبينا” الذي يتناص مع النص الإنجيلي “”حينئذ يضئ الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم”، حيث يعد بمثابة تصدير، يشير إلى ما يطرحه الكاتب في المجموعة، والذي تبعه الراوي بطرح فلسفته عن الحرب يقول:

“لا أحب الحرب، ولا أحب من يحبها، ليس لي أصدقاء محاربين، ولا أصدقاء حاربوا أو يحاربون أو سيحاربون، وليس لي أصدقاء ماتوا في الحرب…”.

وضحايا الحروب نوعان:

الأول هم من حلقت أرواحهم فأصبحوا أحياء عند ربهم يرزقون، والثاني هم من عادوا ناقصي الجسد والروح، أو ممن تجرعوا كأس الفقد، فنقموا على من حولوا جثث الأحباب إلى أموال، وأرواحهم إلى سلطة ونفوذ، وأبناءهم إلى عبيد وخدم.

هؤلاء هم من أدركوا الحقيقة التي لم ولن يدركها سواهم، فزهدوا في عالم يعج بالظلم والفساد وولاء المصالح، وهامت أرواحهم بحثا عن ملاذ آمن، فآثروا الصعود والتسامي إلى عالم خاص، عالم استحق الوصول إليه مزيجا من الألم والأمل.

بُناء على هذا الخيار شكل الكاتب بناءه السردي المتماسك، حيث صحبنا مع أبطاله في رحلة الوصول إلى ملاذهم الآمن، وخطط لذلك بعناية من خلال عدة محاور، تعد هي ملامح المجموعة كالتالي:

أولا: التخلية قبل التحلية:

حيث يتخلى الإنسان عن الرذائل والأخلاق السيئة، ويتحلى بالفضائل والأخلاق الحسنة، وقد تحقق ذلك من خلال هذا المزيج الصوفي الخاص، وتعلق الأبطال (مينا ومادلين) بطقوس نورانية، ما بين مسجد “فاطمة النبوية” إلى كنيسة “العذراء” بالزيتون، يقول:

“كنت أنتظر دائما بالخارج، لا أدري إلى الآن من كنت أنتظر من السيدتين أم النور، أمْ أم اليتامى؟! كانت واحدة تأتي كل عام من السماء إلى كنيسة الزيتون، والثانية من الداخل، من داخل القلب، ربما من داخل قلوب النساء والرجال السابحين في رحابها، والواقفين على أعتابها في الدرب الأحمر”.

كذلك بعض الإشارات والعبارات، حيث يرددون على باب “أم اليتامى”..

“بابها واحد، والكل في رحابها بالداخل”.

“مدد مدد.. من غير عدد.. يا أهل المدد”.

“أنت تعرف أن الباب واحد مهما تعددت الطرق”.

ثانيا: المرأة زاد الرحلة:

ارتكز الأبطال في رحلة الوصول على المرأة، متمثلة في البداية في الأم “صفية فرج” التي أتقنت حكي الحكايات، والاستغراق في تفاصيل تبني بيتا أو حياة، وهي التي قالت حين اختفت الأبواب والنوافذ من البيت:

“قالوا إن السقف ستر، ولكن الباب أهم من السقف”

عبارة تدعونا إلى التفكر والتأمل، نعم.. فالسقف بيننا وبين الستار، أما الباب بيننا وبين أمثالنا من البشر.

والأم أيضا هي التي ماتت عندما أدركت أن البيت فقد أحد دعائمه، وتعرى من داخله، يقول:

“هل ماتت حزنا وكمدا، أم أدركت في لحظة فاصلة عدم الجدوى”

ثم جاءت “مادلين” لتكون امتدادا لها، تلك العارفة التي تدرك الحقيقة، حين تنظر بين شقوق الجدران والأبواب والنوافذ، تنقر بأصابعها على أكوام الحجارة، وتهمس، وكأنها تطلب الإذن بالدخول، تزيل الغبار لتتضح الرؤية، تتحسس الشقوق والشروخ حتى تتسع تلك الرؤية، وهي التي حملت وصية “صفية فرج” بعدم التفريط في أرض “الحوض المرصود” وبناء بيت عليها.

هكذا كانت المرأة قوية الشخصية، حكيمة، عارفة، وصاحبة هدف ورسالة، كانت المفصل الذي يحرك الأحداث تبعا لما عرفته وما وجدت فعله حتميا.

ثالثا: المكان

أخذنا الكاتب في رحلة ميدانية عبر أحياء مصر القديمة، وحارة اليهود والدرب الأحمر وغيرها، ربما أحدث ذلك بعض الارتباك لدى القارئ غير القاهري، حيث يصعب عليه تخيل هذه الحركة الدائمة من مكان إلى آخر، فكان عزاؤه الوحيد ربط هذه الحركة دوما بغاية روحانية، تجعل الباب واحد مهما تعددت الطرق، يقول:

“عمر المكان ليس أبدا بالسنين، وإنما بالذين عاشوا فيه، والذين مروا عليه، وأولئك الذين رحلوا، وتركوا أرواحهم فيه”.

استطاع الكاتب أن يمهد للوصول من خلال وضع حدود للمنطقة الآمنة التي تحتضن محطة الوصول، فجعل لتلك البقعة تأثيرا إيجابيا، وصفات خاصة بقاطنيها، حيث انعكس المكان على ساكنيه، فبينما يسلكون الطريق الى الدرب الأحمر، كان الرجال مهذبين، ملامحهم هادئة، لا ينظرون إلى النساء بعيون جائعة، حتى إذا عبروا حدود الدرب الأحمر، ودخلوا الباطنية، كان الشباب ينظرون إليها بعيون جائعة، تقول (مادلين): “يبدو أننا خرجنا من الحدود الآمنة إلى أرض الكلاب”.

ثم يطرح فكرة إرث “الحوض المرصود” ووصية الأم ببناء بيت على أرضه، وتمسك “مادلين” بتنفيذ الوصية، وقولها مستنكرة لزوجها عندما أخبرها برؤيته لأعمال الحفر بها:

“ألم ترى أبعد من ذلك يا ميمون؟!” وميمون هو نفسه “مينا”، لكنه ذكر أنها كانت تناديه “ميمونا” عندما تكون غاضبة منه.

كانت أرض المرصود هي محطة الوصول، التي مهد لها الكاتب في بنيته السردية، حتى تأتي الخاتمة موظفة رغم غرائبيتها، حيث يرقد كل من “مينا ومادلين” في حوض سرى فيه الماء من مصدر مجهول، بعد أن ضربت “مادلين” الأرض بقدميها، وأغلق الحوض بإحكام وراحا يتنفسان معا.

رابعا: رمزية الأبواب وجوهر الحقيقة:

كان اختفاء النوافذ والأبواب دلالة على غياب الستر، وعندما تعرت الحارة بالكامل من أبوابها، غاب الستر تماما، ورحلت الأم.

وعندما قامت “مادلين” بإعادة إعمار البيت الكبير، هنا أصبح الستر غاية وهدف، فكانت محاولة لاسترداد إرث الستر حتى إن كانت بأبواب ونوافذ بعيدة تماما عما فقدوه، لا فن فيها ولا معمار.

تقول مادلين:

“عندما تكون الاختيارات شحيحة، فعليك أن تستر نفسك أولا”.

كانت الأبواب أيضا مصدرا لمعرفة ما ورائية، عندما كانت “مادلين” تنظر بين الشقوق، وكأنها ترى ونسمع ما لا يراه أو يسمعه سواها، لتصل إلى جوهر الحقيقة الموجودة خلف أبواب البيوت وزجاج نوافذها، في ملامح الناس الذين يمرون في الشوارع والحواري والأزقة.

تقول مادلين:

“إننا محظوظون لأننا نحن الحقيقة، ونحن الحكايات، ونحن الراحلون والقادمون والباقون، ونحن التاريخ”.