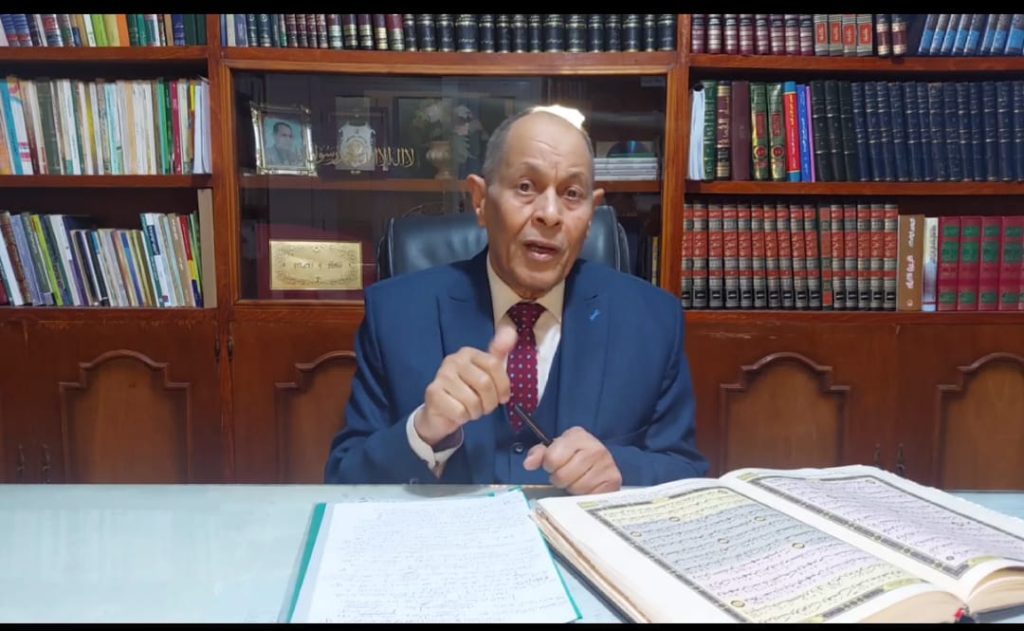

حاوره: صبري الموجي

في بساتين النص القرآني، اعتاد التَّريض؛ ليقطف لقارئه ومستمعيه ثماره اليانعة، وبمهارة الربان، دأب يمخر في عباب النصوص، ليزيد جلاءها، ويكشف مدلولَها، فقدَّمت كتبُه النقدية وجبة دسمة للمتخصصين، وسهَّلت لقاءاتُه على الفضائيات النقد على العوام .

يرى أنَّ النقد يكون أحيانا قاطرة للنص، وأحيانا يكون أحد عرباته، يرفض مقولة: (الناقد مبدع فاشل)، ودليله أن هناك نقادا لامعين، كانوا إلى جانب النقد مبدعين كبارا، يحارب فكرة ” التضفير” وازدواج اللغة داخل النص؛ لإيمانه بقدرة الفصحى على التعبير عما يريده المبدع.

كرَّس جهوده لدراسة بلاغة النص القرآني، فصنّف العديد من الكتب منها: (أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية)، (الصورة البيانية في الموروث البلاغي)، (المعنى الشعري في التراث النقدي)، و(حول الإعجاز البلاغي للقرآن .. قضايا ومباحث)، وغيرها .. مع الناقد الأكاديمي د. حسن طبل أستاذ البلاغة والنقد الأدبي بكلية دار العلوم – جامعة القاهرة، يجري هذا الحوار .

– باعتبار النقد أحد بوابات الدلوف لعالم النصَّ .. فهل يمكن اعتباره حصانا أم أنَّه عربة ضمن عربات النص الأدبي؟

الواقع أنَّ علاقة النقد بالنص الأدبي، يمكن أن تتحقق في إحدى صورتين متقابلتين، بحيث تشغل كلٌّ منهما في إحدى هاتين الصورتين موقع الحصان، وفي الأخرى موقع العربة، ولعل في هاتين الروايتين المرويتين عن النابغة الذبياني في العصر الجاهلي ما يوضح كلتا الصورتين: حيث تروي الأولى أنَّه كانت تُضرب له في سوق عكاظ قبةٌ حمراء كي يفد إليه الشعراء، ينشدون أشعارهم؛ حتي يوازن بينها موازنة نقدية، يحكم بعدها أو عن طريقها أيُّهم أقوى شاعرية، وتروي الرواية الثانية أنَّه علي مستوى الإبداع الشعري، كان لديه عيبٌ من عيوب القافية هو (الإقواء)، ويعني اختلاف حركة الروي بين الأبيات، فلما قدِم المدينة، أسمعوه بعض شعره، الذي يتمثل فيه هذا العيب على لسان مغنية، تستطيع بالضغط على حركة الروي لفت نظره إليه، ففطن النابغةُ لذلك، وسلم شعرُه بعد ذلك من هذا العيب، فالنقد في أولى هاتين الروايتين – على افتراض صحتهما – كان بمثابة العربة المتحرِّكة، أمَّا في الرواية الثانية، فقد كان بمثابة الحصان المُحرِّك لها.

– قيل إنَّ الناقد مبدعٌ فاشل عجز عن خلق نوع من الإبداع فاستل سهام النقد والتجريح لإثبات ذاته في عالم الأدب ؟

الواقع أنَّ هذه إحدى المقولات الخاطئة، التي تعوزها الدقَّة، ويشوبها القصور، لأنَّها إن صدقت، فلن تصدق إلا على الأدعياء، الذين يَلِجُون ساحة النقد دون تملك أسلحته، أو أدواته الحقيقية، يُضاف إلى ذلك أنَّ هذه المقولة، تغفل أمرين، لكلٍّ منهما دوره في الردِّ عليها أو تقويضها من أساسها: أولهما أنَّ غير قليل من النقاد الحقيقيين، سواء في الأدب الغربي أو العربي، لهم إلى جانب إسهامهم الإيجابي الفاعل في مجال النقد إسهامات مماثلة – وربما بدرجة أعلى – في مجال الإبداع أمثال إدجار آلان بو، وميلان كونديرا، وإمبرتو إيكو، أمَّا في الأدب العربي، فهناك مصطفى صادق الرافعي، والعقاد، وطه حسين، ويحيى حقي، وأحمد زكي أبو شادي، ومحمود شاكر، والقائمة تطول، فهؤلاء بجانب تميزهم في النقد، كانوا مبدعين كبارا.

الأمر الثاني أنَّ وظيفة الناقد الأدبي لا تنحصر فحسب في مجرد الحكم على النص بالجودة أو الرداءة، أو على منشئه بالمديح أو التجريح، بل إنَّ وظيفة الناقد في الأساس، هي التعريفُ بالنصِّ عن طريق إضاءته، وفكِّ شفراته، وتحليل عناصره تحليلا فنيا كاشفا، وكم من أعمال أدبية، ظلتْ مغمورة في طيَّات الزمن، حتى قيض الله لها ناقدا جادا، يزيل عنها صدأ السنين، ويقدمها للمتلقي في صورة جديدة، كاشفا عن حقيقة تميزها وسموها في فضاء الإبداع مثل أشعار المتنبي، وأبي نواس، ورواية ” زينب” للدكتور محمد حسن هيكل، وغيرها الكثير.

– بوصفك أكاديميا لبس لأمة الحرب للدفاع عن لغة الضاد .. فما رأيك في مسألة “التضفير” بين الفصحى والعامية داخل النص ؟

الواقع أنَّني لا أستريح لمصطلح (التضفير) هذا، فلست ممن يستسيغه، أو يحاول تسويغه، وعندي أنَّ النماذج، التي يتحقق فيها شعرا أو نثرا، لا تحمل إسهاما للفصحى، وليست دليلا على عجزها، بل هي إن شئنا الدقة، دليلٌ دامغ على عجز المضفِّر ذاته.

ولكن ظاهرة “التضفير” واضحة في أعمال كتَّاب كبار مثل المازني، ويحيى حقي، وصلاح جاهين، والأبنودي وغيرهم؟

لا أختلف معك في أنّ هؤلاء كبار، ولكن هناك كتابٌ كبار أيضا، يحرصون على التعبير بالفصحى وأعمالهم تشع إشراقا وبيانا، مثل الرافعي وشاكر وغيرهما، وعموما هذه وجهة نظري، التي لن أتنازل عنها!

– تحت هضاب النص تكمن ينابيع المعاني، التي يزيح عنها الناقد التراب ويجلِّيها .. فما هي صفات النقد الجيد ؟

قبل الإجابة عن هذا السؤال، نود الإشارة إلى أنَّ العبارة المجازية، التي صدرت بها سؤالك، قد تُوحي للقارئ المتعجِّل بأنَّ علاقة المعنى باللفظ في العمل الفني، أو الإبداعي، هي علاقةُ تمايز أو تجاور، شأنها شأن علاقة معادن المنجم، بما يحيط بها، أو يغطيها من أتربة أو أحجار، وهذا غير صحيح، إذ إنَّ من أبرز خصائص المعنى الفني في العمل الأدبي، تلبُّسه، أو امتزاجه بألفاظه، أو تجسده في صورته التعبيرية الخاصة، التي لا يمكن عزله عنها، ولا يتأتى تذوقه إلا من خلال تأملها، أمَّا المعاني التي يمكن استخراجها من تلك الصورة، والتعبير عنها بغير ألفاظها، وتعبيراتها الخاصة، فهي المعاني أو الأفكار المجرَّدة، التي لا قيمة لها في معيار الفن، وتلك المعاني هي التي وصفها الجاحظ قديما بقوله: ” والمعاني مطروحة في الطريق، يعرفها العربي والعجمي والبدوي والقروي، وإنما الشعر صناعةٌ، وضربٌ من النسج، وجنس من التصوير”. لعلنا، عند هذا الحد، نستطيع القول إجابة عن السؤال المطروح: إن النقد الجيد لس مجرد شرح للنص، أو تفسير لما يحتويه من أفكار، أو يتضمنه من مقاصد وأغراض، وإنما هو مقاربة تأملية للبناء اللغوي الخاص لهذا النص، يستوحي خلالها الناقد من الايحاءات مالا يشع إلا من لبناته الخاصة، ولا يتذوق إلا في إطار صورته التعبيرية، أو شكله التعبيري الخاص.

– تتعدد تفسيرات النقاد للنص الواحد شعرا أو نثرا .. ألا يعدُّ ذلك تعديا سافرا على عقلية المبدع ؟

الواقع أنَّه ليس في تعدد تفسيرات النص أدنى تعد على مبدع النص، أو مؤلفه لأسباب أولها أنَّ تعدد التفسيرات، يعدُّ إثراء للنص، وليس تعديا، السبب الثاني أن المبدع أو المؤلف بمجرد صياغته للنص، تنعدم سلطته عليه، ويصير ملكا للقارئ، السبب الثالث أنَّ من يتصدى لتفسير نصٍ من النصوص، لا يُطالب بالبحث عن رؤية مؤلفه، بل بالبحث عمَّا يراه هو من منظوره الخاص، أو لنقل بتعبير آخر: “إنَّ مؤلف النص هو كصانع المرآة، التي يقف أمامها جمعٌ من المشاهدين، الذين يشاهد كلٌ منهم حلالها صورته لا صورة هذا الصانع.

– مدى تأييدك لمصطلح الأدب النسوي؟

هذا أيضا مصطلح لا أستريح له، فالأدب فنٌ أداته اللغة، ولا جدال في أنَّ اللغة لا تكتسب سماتها الفنية، أو الأدبية بطبيعة الأغراض، والمضامين، التي تحتويها، بل بقدر ما يبدع الشاعر أو الأديب في تشكيلها، بحيث تجسِّد تجربته الخاصة، وتصور أدق أحاسيسه ومشاعره، وبناء عليه، فإنَّ تصنيف الأدب على أساس الجنس لا يعوَّل عليه في ساحة الإبداع.

– من قضايا الخلاف قضية المجاز في القرآن الكريم، والذي رفضه البعض بزعم أنَّ القرآن لم يحتف إلا بالحقيقة .. فهل تعترف بوجود المجاز في القرآن أم لا ؟

بداية تجدر الإشارة إلى أنَّ الخلاف حول هذه القضية، قد نشأ في تراثنا العربي في نطاق” علم الكلام” حيث احتدم في إطار التوقف حول تفسير بعض العبارات القرآنية، التي تتعلق بأفعال الله عزَّ وجل وصفاته، مثل ” يد الله فوق أيديهم” هل كلمة يد المضافة إلى الذات العلية، تعني اليد على الحقيقة، أو تعني معنى آخر، ولا يعنينا هنا الخوض في تفاصيل هذا الخلاف، الذي دفع إليه حرصُ كل طرف من أطرافه – بحسب رؤيته – على تنزيه الله عزَّ وجل.

أمَّا الذي نراه في هذه القضية، فهو أنَّ المجاز مسلك تعبيري، سلكه البيان القرآني بوصفه أحد مسالك اللغة العربية، التي نزل بها، ولله در ابن قتيبة القائل في هذا الصدد: ” وللعرب المجازات في الكلام، فمنها الاستعارة، والتمثيل، والقلب، والتقديم، ومخاطبة الواحد مخاطبة الجمع، وغيرها … ولكلِّ هذه المذاهب، نزل القرآن” .

لقد وصف القرآن نفسه بكونه عربيا في أحد عشر موضعا في بيانه الخالد، وهو وصف يُشعر بأنَّ هذا البيان لم يخرج في تأدية مضامينه عن سنن العربية، ومنها ( المجاز)، وبالتأمل يتبين لنا أنَّ عدم خروج القرآن عن سنن العربية، له علاقته الوثيقة بقضية الإعجاز القرآني، إذ لو تحقق هذا الخروج لمَا جاز تحدي العرب بالإتيان بمثله، إذ لا يجوز التحدي – كما قيل – بما هو خارج عن عرف الخطاب .

تبقى الإشارة إلى أنَّ في القرآن الكريم كثيرا من المواضع التي تدل دلالة قاطعة على أنَّ بالقرآن مجازا، إذ لا يمكن القول، على سبيل المثال، بأنَّ للذلِّ جناحا على الحقيقة في قوله عزَّ وجل: (واخفض لهما جناح الذل من الرحمة)، ولا أنَّ المقصود العمى الحقيقي أو فقد البصر في قوله سبحانه: (ومن كان في هذه الدنيا أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضلُّ سبيل).

للعقل دورٌ كبير في فهم النصوص .. فمن خلال انشغالك بالنصّ القرآني نود معرفة كيف احتفى القرآن بالعقل ؟

عند دراسة النصِّ القرآني دراسة نقدية، والنظر في مسألة تلقي القرآن وفهمه، نجد أنَّه نزل بشأن هذه القضية ستُ آيات في أكثر من سورة، دار إرشاد هذه الآيات بين التدبر، والقراءة والاستماع، وبالرجوع لتقسيم هذه الآيات، وجدنا أنَّ أربعا من هذه الآيات الست، حثّت على التدبر، أمَّا الآيتان الأخريان، فأمرت واحدة بالاستماع، والأخرى بالقراءة، وهو ما يكشف عن أهمية التدبر، وإعمال العقل، اللذين يحتفي بهما النقد ويلفت إليهما.

امتلأت الساحة بدراسات نقدية جمعت بين الغث والسمين، بعدما حمل العديدون وصف ناقد دون تأهيلهم بدراسات أكاديمية .. فبرأيك أيهما أفضل للإبداع النقد الانطباعي أم الأكاديمي؟

النقد الانطباعي القائم علي الثقافة الواسعة والاطلاع، مسموح به في بدايات تلقي النصوص، أمَّا الدراسات النقدية الناضجة، فلا تكون إلا من خلال الدراسات الأكاديمية والمنهجية، التي تكون عدة الناقد وزاده في الميدان .