أمل سالم

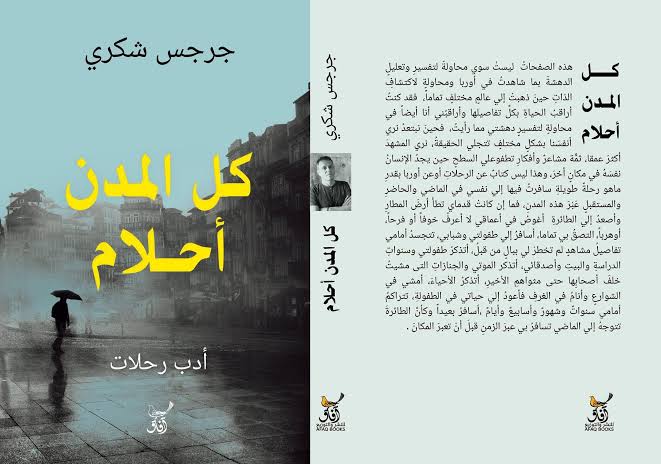

في كتابه كل المدن أحلام، الصادر عن دار آفاق للنشر والتوزيع، عام2021، بغلاف رائع يتناسب مع محتوى الكتاب للفنان عمرو الكفراوي، يقسّم جرجس شكري الكتاب إلى ثلاثة عشر فصلًا في ثلاثمائة صفحة.

وفي المقطع الأول كلمة أولى، يشير الكاتب إلى حبكة الكتاب؛ وهذه الحبكة تقوم على أربع قواعد رئيسية؛ وهي: “الرحلات، السفر، التنقل بين المدن، مخالطة البشر”. أما بنية الكتاب فتقوم على مبدأين، وهما: “التقارب الاجتماعي والثقافي، العلاقات الإنسانية بنوعيها العميقة والعابرة”. ويشير الكاتب إلى سببية الكتاب، وهي الحصار الذي فُرض على الإنسانية كاملة في لحظة وجودية بسبب انتشار وباء الكورونا.

أما المقطع الثاني أسافر أنا ومصر، فالكاتب يستعيد الواقع المصري في النصف الأول من القرن العشرين؛ حينما كانت مصر بلدًا كوزموبوليتانيًّا، تتكون تركيبته الديموغرافية من أجناس عدة؛ اليونانيين، والأرمن، والأوربيين، بالإضافة إلى المكون الرئيس وهم المصريون، وتتعايش الديانات الثلاث؛ الإسلام، والمسيحية، واليهودية، معًا في سلام وتآخي، ذلك إلى جانب الديانات والملل الأخري كالبهائية والملاحدة…وهنا يقارن الكاتب في عجالة بين ما كانت مصر عليه وما آلت إليه، عبر السؤال: “من الذي نزع كل هذه الامتيازات، وأعادنا إلى قرون الجهل والظلام التي بدأت في سبعينيات القرن الماضي؟”، وبالطبع فأنه يقصد بالتحديد حقبة السادات، التي تمكنت فيها تيارات وجماعات أصولية -تبنت الأفكار المتشددة التي تصل للإرهاب- من المجتمع، وعاثت فيه فسادًا وتخريبًا.

الكاتب في كل المدن أحلام ينقلنا من الأحلام -عبر القراءة- إلى الأحلام الواقعية التي كونها عبر سفرياته وتجواله المتعدد في أوروبا، وفي كل بلد -خطته قدمه- كان يبحث عن رموز البلد التي وصلت إليه عبر القراءة والثقافة؛ ويبحث أيضًا عن المكون المصري الممتد في المكان الآخر؛ انساني كان أم عمراني؛ فها هو في سويسرا -للمرة الأولى- يبحث بين الوجوه عن دورينمات، ويرى جان جاك روسو هائمًا على وجهه في الريف. وفي زيورخ يتعرف على الأديون، الذي كان يرتاده فريدريش دورينمات مع ماكس فريش. بينما في هولندا يستشعر الفيلسوف باروخ سبينوزا متشردًا في الشوارع بعد حرمانه من الكنيس اليهودي. وفي شوراع المدن الألمانية شاهد الفلاسفة والمفكرين يهرولون في الطرقات هربًا من ضجيج السيارات. باختصار: كان يقيم العلاقات مع البنايات، والطرق، والأنهار، والبشر، ويمد ذلك ليصله بالقاهرة؛ تلك التي يحملها -بعمرانها- داخله أينما ذهب. والقاهرة التي هي عاصمة الدولة المصرية وعين مدنها، هي عاصمة مصر التي كانت مشروع دولة عظيمة؛ بدأت من نهضتها في بداية القرن التاسع عشر بعد أن تخلصت من الحملة الفرنسية، التي كان لها دورًا في تبصير مصر بالعالم الحديث، ثم على يد محمد علي باشا، الذي شهدت البلاد في عصره نهضة تمتد آثارها إلى اليوم. مصر هذه هي التي تخلص أبناؤها من تاريخهم بداية من سبعينيات القرن العشرين، ومازالوا يتخلصون منه ويلقونه خلف ظهورهم إلى اليوم، ويبحث الكاتب/الشاعر عن المتسبب في مسح هوية الشعب المصري، بل وفض أواصر الارتباط المصري/الأوربي بمصر، يقول: “في أوروبا، رغم التقدم احتفظوا بكل شيء، ونحن خسرنا كل شيء، تلك هي القضية، أو ما يسميه أنور عبد الملك عدم اتصال الشخصية المصرية”. ففي مقابل انقطاع الشخصية المصرية؛ التي أشار إليها أنور عبد الملك، جاءت أوروبا متصلة الشخصية: “فقد احتفظوا ليس فقط بملابسهم وأدواتهم، بل أيضًا احتفظوا بالعادات والتقاليد، بكل أنواع الطعام”.

لقد جاءت المقارنة عادلة بين الريف الأوروبي الإنتاجي، والريف المصري الذي يأخذ النمط الاستهلاكي؛ فالريف الأوربي اليوم هو نفسه الريف المصري ولكن في النصف الأول من القرن العشرين. وذلك قبل أن يعرف الفلاح السفر للدول البترولية ليعود منها محوّلًا أشجار الدوم والنخيل إلى مبان أسمنتية، ليعود منها ماسخًا أرضه الزراعية ومصدر قوته اليومي إلى أراض بور استعدادًا لبنائها. فقد الريف هويته، وزحف أبناؤه على المدينة، فلا الريف بقي ريفًا، ولا المدينة نجت من المسخ، يقول: “وكيف (ريفنا) المدينة، وقمنا بتمدين الريف، فخسرنا الريف والمدينة معًا”.

ثم يلي ذلك ثمان فصول، تتضمن البلاد الأوربية التي قام الشاعر بزيارتها هي على ترتيب الكتاب -لا ترتيب الزيارات- سويسرا، ألمانيا، النمسا، فرنسا، هولندا، إسبانيا، السويد، سلوفينيا.

تبدأ بعد ذلك فصول الكتاب؛ حيث لكل مدينة من الثمانية فصلًا، يطول، أو يقصر، حسب تأثيرها وعلاقاتها مع الكاتب؛ فنجد أن الفصل الثالث بعنوان: “سويسرا….حدث في مدن الأعمار الطويلة”، ويشتمل على خمسة عشر جزءًا كل منها بعنوان فرعي، يليها الفصل الرابع، وعنوانه: “ألمانيا أرملة الحروب وبلاد الفلاسفة”، ويتكون من أربع أجزاء، ثم الفصل الخامس، وعنوانه: “النمسا….سيارات وفلاحون وشعراء”، ويتكون من عشرين جزءًا، ثم الفصل السادس، وعنوانه: “فرنسا….دولة المهاجرين وأسطورة البؤساء”، ويتكون من خمس أجزاء، ثم الفصل السابع، وعنوانه: “هولندا….شاعر وممثل في روتردام”، ثم الفصل الثامن، وعنوانه: “إسبانيا….البحث عن اسمي وحقيبتي في مايوركا”، ثم الفصل التاسع، وعنوانه: ” السويد….لقاء مع نزار قباني والماغوط وسعدي يوسف”، ويتكون من أربع أجزاء، ثم الفصل العاشر، وعنوانه: “سلوفينيا….أيام الشعر والنبيذ في شوارع البلقان”، ويحتوي على مقطع واحد.

-دهشة المكان وتبايناتها:

ترتكز كتابة الفصول الثمانية من الكتاب -التي أخذت أسماء المدن في عناوينها- على دهشة المكان، ولا نقصد بدهشة المكان موقعه الجغرافي فقط، وإنما كل ما له علاقة بالمكان، البنية، السكان، التاريخ، العادات والتقاليد، الرموز الثقافية والتاريخية… وعلاقة كل ما سبق بذهنية الكاتب، ومرتكزاته الثقافية والإبداعية. لذا فإننا نجد أن كل فصل من الفصول الثمانية يختلف في رؤيته عن بقية الفصول، وليس هذا فحسب، بل يمتد ذلك الاختلاف ويتضافر مع بعضه البعض ليشكل بنية الفصول الثلاث المتبقية في نهاية الكتاب، وهي على الترتيب: الفصل حادي عشر، وعنوانه: “الشعر والمسرح والمدينة”، وفيه يتناول الكاتب العلاقة المثلثية بين الشعر/ منتج ابداعي، والمسرح/ منتج ابداعي تطبيقي، والمدينة وتمثل المكان وتأثيره على ابداع وتلقي كل من الشع والمسرح. ثم الفصل ثاني عشر، وعنوانه: “الشعر….يتخلى عن ملابسه الرسمية”، وهو الفصل الذي يتناول في الكاتب الانتقال من صورة الشعر النمطي إلى صورة الشعر التفاعلي الذي يؤثر في جمهوره ويتأثر به. ثم الفصل ثالث عشر، وعنوان: “الله يحب أوروبا؟”، وهو سؤال حذفت منه أداة استفهامه وبقيت علامته، وهنا كأن الكاتب ترك للمتلقي أن يضع بنفسه -وحسب تلقيه الكتاب- أداة استفهام السؤال المناسبة لرؤيته؛ فقد تكون الهمزة التحديدية، وقد تكون هل المستفهمة عن الجملة المثبة، أو لماذا السببية.

وعودة إلى اختلاف الدهشة من مكان إلى آخر فإننا نجد أنه في سويسرا اندهش الكاتب/ الشاعر -شغل هذا الفصل 91 صفحة من الكتاب، واحتوى على 16 جزءًا- لأشياء عدة، لكن أول هذه الأشياء وأهمها: الانبهار بعلاقة الناس والمدن، وينتقل الكاتب بسرعة من زيورخ إلى الإسكندرية ذات الطابع المعماري الأوروبي. هذه الدهشة تمر عبر الفيلسوف جان جاك روسو، والسؤال الآن: لماذا جان جاك روسو بالتحديد؟ ليس لأنه ولد في جنيف، ولكن لأنه من أهم كتّاب عصر التنوير، الذي ساعدت فلسفته في تشكيل الأحداث السياسية، التي أدت إلى قيام الثورة الفرنسية العظيمة، وهو صاحب كتاب العقد الاجتماع، بل وهو من أكثر الفلاسفة تحدثًا عن حرية الإنسان. حرية الإنسان تلك التي تجعله يعرف قيمة الشعر والشعراء ويدفع مقابل تذكرة لدخول قاعة الشعر والاستماع له. حرية الإنسان تلك التي مكنته من تشكيل الوعي الصحيح، الذي أكسب مفردات المجتمع وجهًا حضاريًّا جعله يدرك قيمة الإنتاج وتأثيره في قوة المجتمع، والفرق بين المجتمع المنتج والمجتمع المستهلك في دول العالم الثالث التي تعيش تاريخًا مع أزمة الوعي.

وفي فرنسا -شغل هذا الفصل 22 صفحة، مقسم لأربع أجزاء -باهتته كاتدرائية ستراتسبورج، شجرة من عند الله وحولها التاريخ متجسد، بهره احتفاؤهم بميدان التحرير وبالثورة المصرية، أدهشه أن سكان مدينة لوديف أغلبهم من المغرب العربي، وتمثال داليدا ابنة حي شبرا في المونمارتر، راقته باريس فحاول التهامها في ثلاثة أيام.

وفي هولندا -شغل هذا الفصل 8 صفحات، من خلال جزء واحد – بهره متحفي فان جوخ ورمبرانت، أيقن أن إلقاء الشعر وحده لم يعد يكفي؛ لذا كان وجوبًا أن يمسرح قصيدة رجل طيب يكلم نفسه في.

وفي إسبانيا -شغل هذا الفصل 12 صفحة، من خلال جزء واحد – عرف سيطرة البحر على المدن القابعة حوله، وكيف أن أهل مايوركا الاسبانية أقاموا متحفين لغريبين؛ شوبان الموسيقي النمساوي، وجورج صاند الأديبة الفرنسية، فقط لأنهما عاشا فيها ثمانية عشر شهرًا، أدهشه محافظة الأسبان على الروح العربية رغم مغادرالعرب أسبانيا منذ عدة قرون.

وفي السويد وهو الفصل المشتمل على 4 جزء بأسماء الشعراء العرب، دهشه كثرة عدد العراقيين في مالمو، استشعر مرارة الوطن البديل والمكان الآخر حين رأي سعدي يوسف يحمل العراق سلسلة ذهبية في عنقه.

وأخيرًا في سلوفينيا -شغل هذا الفصل 14 صفحة من الكتاب، ومقسم إلى ست أجزاء بدون عناوين واعتمادًا على الترقيم، أدهشه أن أوروبا تمسرح الحياة، وتمسرح الأدب أيضًا.

وماذا إذن؟

الحكاية أن هناك مقارنة مكانية دائمة في ذهنية الشاعر بين موطنه الأصلي برؤية ثقافية أصيلة والمكان المزار برؤية ثقافية جديدة، هذه المقارنة هي المسئولة عن توليد الدهشة تلقاء استشعار نوعا جديدا من جماليات الشعر من حيث التكوين والوظيفة والطريقة التي يقدم ويقابلل بها الشعر للمجتمع والدور الذي يقدمه الشعر أيضا بعيدا عن الدور السماعي فقط في الثقافة العربية.

البروميثيوسيون المصريون وامتداد الدهشة عبر التاريخ

يقول الكاتب في أروع فصول الكتاب: “هؤلاء سرقوا النار من باريس”، وفي الميثولوجيا اليونانية فأن لبروميثيوس فضل كبير على البشر؛ فهو الذي أشفق على البشر، وهو سارق النار من الآلهة وواهبها للبشر، هو من علم الإنسانية الصيد والدفاع عن نفسها، هو من ضحى بحياته ليحمي أبناء أثينا، ورمى بنفسه في أتون النار ليجلب لهم شعلة العلم والمعرفة؛ لذا غرد به جوته في قصيدة «بروميثيوس»، شدا الشابي في قصيدته «هكذا غنى بروميثيوس»، وكذا الشاعران الإنجليزي لورد بايرون، والفرنسي اندريه جيد، وكتب شليغل وكافكا. والذين أشار لهم الكاتب في هذا الفصل من المصريين، الذين سرقوا النار/ جلبوا المعرفة من باريس، هم ثلاثة: رفاعة الطهطاوي، طه حسين، توفيق الحكيم.

فأما عن رفاعة فهو واحد من قادة النهضة العلمية في مصر في عهد محمد على ، ولا يذكر رفاعة إلا بذكر الشيخ حسن العطار، أول محرر لأول جريدة مصرية؛ الوقائع المصرية، الذي عند دخول الحملة الفرنسية فر إلى الصعيد، ثم ما لبث أن عاد وتعرف إلى بعض علماء الحملة، واطّلع على كتبهم وتجاربهم وما معهم من آلات علمية فلكية وهندسية، وهنا عرف العطار موقع مصر من التطور الحادث في أوروبا، ومثله مثل المعلم يعقوب الذي خرج مع الحملة الفرنسية، هرب العطار إلى الشام عقب خروج الحملة الفرنسية خشية فتك رجال الدين به لعلاقته برجالات الحملة الفرنسية، وعندما عاد إلى مصر سنة 1815م صار مهندسًا لمهمة الإصلاح القائم على ارسال البعثات التي تبنى مشروعها محمد علي، وأحد الذين اختارهم العطار لهذه المهمة هو رفاعة رافع الطهطاوي، ومن الخطأ اختزال دور رفاعة على إمامة البعثة كما يُقدم دائما عبر كتب التاريخ، إذ أن العطار أكفله فتح عينيه وعقله، وتدوين يوميات عن رحلته. ويمكن القول بأن دهشة الطهطاوي في باريس اشتملت على الاهتمام بالعلوم الطبيعية والطب؛ لذا اتجه إلى الترجمة، لكن ما يتفق فيه الطهطاوي مع الدهشة في كل المدن أحلام أنه في الوقت الذي ترجم فيه متون الفلسفة، والتاريخ الغربي، ونصوص العلم الأوروبي المتقدِّم، نراه يبدأ في جمع الآثار المصرية القديمة، ويستصدر أمراً بصيانتها، ومنعها من التهريب والضياع. لذا لم يكن مستغربًا أن يندهش الكاتب -الذي دهشته ندرة مخطوطات، ونظام، وعمارة، ومقتنيات مكتبة مدينة سان جالن السويسرية -من رؤيته مومياء فرعونية حقيقية لفتاة من تل العمارنة، ويندهش أكثر عندما يعرف أن نابليون بونابرت هو من أهداها لحاكم سان جالن! فيقول: “ومن الواضح أن نابليون كان سخيًّا فيما لا يملك”.

وأما عن طه حسين فقد أوفدته الجامعة المصرية إلى فرنسا، فدرس الفرنسة وآدابها، واستزاد بعلمي النفس والاجتماع والتاريخ اليوناني والروماني وكذلك التاريخ الحديث. دهشه في فرنسا تدريس الجامعات الغربية للعلوم المختلفة، عاد بمبدأ ديكارت، طبق الشك الديكارتي على نصوص الشعر الجاهلي آخذًا بها من ناصية اليقين إلى ناصية البحث والدراسة، فاصطدم مع أصوليات المجتمع. ودهش الكاتب في كل المدن أحلام في زيورخ عندما شاهد فيلم المسيح يصلب من جديد، عندما عرف أنا بابا الفاتيكان بكي من فرط تأثره وإعجابه بالفيلم، وعندما أشار إلى احتجاج الفاتيكان رسميًّا على رواية ساراماجو “الأناجيل وفقًا للمسيح”، إن وضع أوربا لكتبها الدينية تحت النقد والمساءلة لا يمكن مقاربته أبدًا بما حدث مع طه حسين في كتابه “من الشعر الجاهلي” الذي تناول مساءلة الشعر لا مساءلة نص مقدس، لكنه تماس بطريقة ما مع روايات النص المقدس.

وأما عن توفيق الحكيم فيقول الكاتب: “حمل معه قاهرة العشرينيات من القرن الماضي، ممثلة في أسئلة القومية المصرية، لتولد هناك فكرة مسرحية “أهل الكهف” 1933م حال عودته من باريس”، والكاتب اختار هذه المسرحية كونها مثّلت حدثًا هاماً في تاريخ الدراما المصرية؛ فقد كانت تلك المسرحية بدايةً لنشوء التيار المسرحي الذي عرف فيما بعد بالمسرح الذهني، ومن المعروف أن الحكيم استلهم موضوعات مستمدة من التراث المصري عبر عصوره المختلفة في مسرحياته، وتنوع بين الفرعونية والرومانية والقبطية والإسلامية، واتهم بعد عودة الروح بالدعوة للفرعونية.

لم يكن غريبًا أن يشير الكاتب إلى الثلاثة/ حملة مشاعل المعرفة، في الفصل الخاص بفرنسا؛ خاصة وأن فضلهم على الثقافة المصرية لا يحصى، الغريب بالفعل هو استمرار الدهشة، بنفس الطريقة أو قل تعدد أشكالها، فالمفارقة المدهشة التي حدثت عام 1826م لرفاعة هي نفسها التي عادت وتمثلت أمام بصيرة طه حسين عام 1914م، وهي ذاتها التي تجلت في ذهنية توفيق الحكيم عام 1925م، وهي نفس المفارقة الداهشة التي قابلت جرجس شكري عام 2011م وفي باريس أيضًا، يبدو أننا -كمصريين- على وعد دائم بالدهشة كلما خطت أقدامنا باريس، أو قل أوروبا عامة، ولكن هل هي دهشة مستحقة؟ وإلى متى؟