طارق إمام

هذا عشاءٌ أخير أيضاً؛ كلُّ جالسٍ إلى مائدته مسيح، وكلُّ جالسٍ يهوذا.

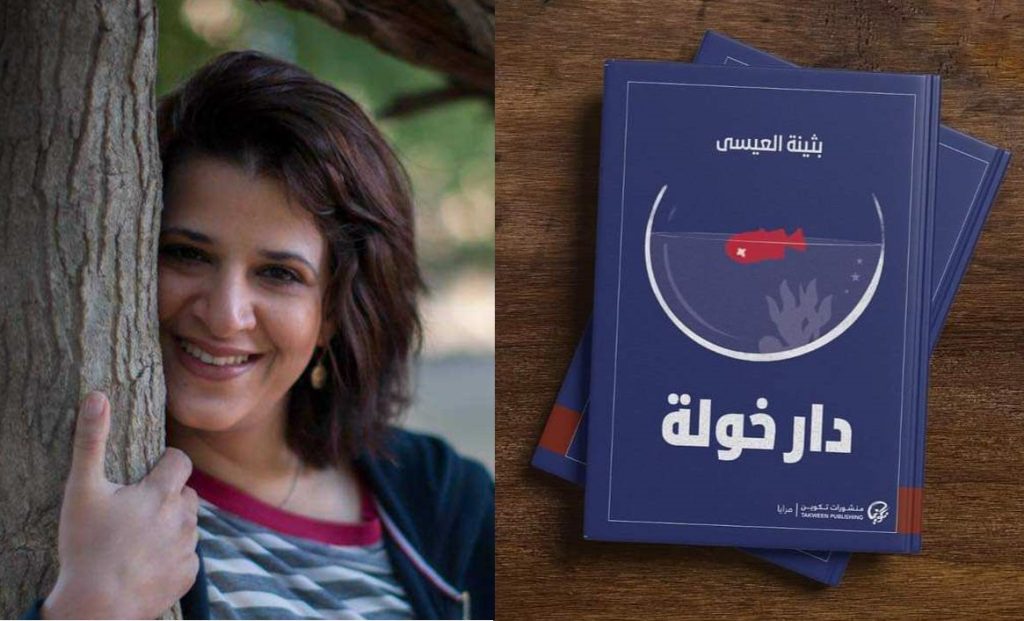

تُصمِّم بثينة العيسى كتلةَ روايتها الأحدث “دار خولة” بمحاكاةٍ تكوينية للعلامة المركزية في فضائها: المائدة، بحيث تنهضُ المروية على أربعة قوائم: أم وثلاثة أبناء ذكور. أما سطح المائدة _ والمروية من ثمَّ_ لوحها الذي يغشى ما تحته، الذي وُجِدت القوائم نفسها لتعلو به، والذي يمنح الموجود تمايزه واسمه، فغيَّبته الحياة المنبعثة من أكداسِ أطعمة، تُخفيه فلا تبين منه سوى ثغور وجوده المتواري؛ هذا السطح الذي يمثله زوج/ أب، غيّبه الموت.

الرواية القصيرة الصادرة عن منشورات تكوين بالكويت، تحتشدُ بزمنٍ واقعيٍ ممتد، بعدد سنوات بطلته الخمسة والخمسين؛ تاريخ مختزن ومكتوم كقيحٍ مُتجمِّد، تختزله الرواية في زمنٍ روائي يتجاوز بالكاد ما تستغرقه وجبة عشاء، لينفجر الصديدُ بنقزة إظفر.

ما الحدث المركزي؟ أمٌ، أستاذة فلكلور لها ظهورات تليفزيونية سابقة، وعاصفة، تدعو أبناءها إلى وجبةٍ عائليةٍ “غائية”، لتستطلع رأيهم في ظهورٍ جديد على الشاشة، بعد تقاعدٍ قسري، امتد لسبع سنوات.

مشهدٌ واحدٌ سائل، One Shot بلغة السينما، اجتُزئ إجرائياً إلى أربعة عشر حفنةٍ سردية، تشدُّ كلُّ حفنةٍ طرفاً في الحاضر الروائي إلى باعثٍ في الماضي. المفارقة، أن الاسترجاع هنا يؤدي دوراً مزدوجاً، فلا يكتفي بإضاءة ما انغلق في الحاضر الروائي، بل يبدو في عديد المرات كما لو أنه يُكرس الحاضر للكشف عن مروية الماضي.

ثمة وقفة استرجاعية نقية واحدة، يُمثلها الفصل الرابع، أطول فصول الرواية. وقفةٌ تُقدِّم نفسها كحائلٍ مقصود في وجه سيولة انطلاق المحكية للأمام، مع انقضاء نحو رُبعها. يفصح الساردُ عن عمدية التوقف بتدخلٍ صريح، كاشفاً في الوقت ذاته عن سلطته، وموجِّهاً خطابه مباشرةً، لمرةٍ أولى وأخيرة، إلى المتلقي: “ربما يحسن بنا، قبل أن يصل الابنان الباقيان، هذا إن وصلا، أن نعودَ إلى الوراء قليلاً..”.

ساردٌ خارجي، ساردٌ مُصاحِب (رؤية مع)، مقيدٌ بالتالي، بمعرفةٍ مساوية لما تعرفه الشخصيات عن نفسها، فلا هو كلي المعرفة برؤيةٍ من الخلف (بحيث يخبرنا على الأقل إن كان الابنان سيصلا أم لا)، ولا هو محدود المعرفة، يعرف عن شخصياته أقل مما تعرف هي، ليرصدها برؤيةٍ من الأمام، مكتفياً بنقل ما تعكسه “عدسته” سلوكياً.

ربما هي صيغةٌ نموذجيةٌ لوجهة النظر التي تترى عبرها المحكية، فوعي الشخصيات ينز عبر وعي السارد، حتى أن هذه الرواية، على قصرها، كانت لتستوعب تحولها إلى رواية أصواتٍ نموذجية، حيث أنماط وعيٍ مختلفة تقارب الواقعة ذاتها، متورطةً جميعها فيها، بنسبيةٍ فادحة في رؤية “الحقيقة”، كلٌ حسب زاويته.

عبر هذا المشهد المتصل، يتجسد حاضرٌ انفجاري، سيوشك أن ينتهي بمذبحة، فيما يُنزع فتيلُ الخدعةُ كقنبلة: لقد رفضت “خولة” البرنامج من البداية. وهنا، يتحقق أهم عنصر تتطلبه الرواية القصيرة: ادخار مفارقة كبرى، والكشف عنها في الوقت الملائم بالضبط.

ماذا أرادت خولة إذن؟ فقط، فتح الجرح، ليس حتى بغية تنظيفه، ابتغت المواجهة، والكشف عن ذواتٍ ظلت مطمورةً تحت أقنعةٍ لا تليق بها. فبخلاف المتوقع، يرحب الابنُ الأكبر، ناصر، المجافي، بظهورها المتلفز _ طالما سيتضمن ظهوره _ أما الأوسط، يوسف، الملاصق لها، العابئ بها، فيرفض، لأنه يريدها مربيةً بالمجان لطفليه، فيما الثالث، الذي بعودته المتأخرة يُغلَق بابُ البيت والرواية معاً، فيصل بعد أن انتهى كل شيء، خائضاً في آثار الحرب العائلية، بالضبط مثلما أتى إلى الحياة بعد أن انتهى كل شيء، خائضاً في تبعات حرب “عائلية أيضاً” مع الجار. يصل حمد ليشهد بالكاد نوم الأم مثلما وصل إلى الحياة ليشهد بالكاد موت الأب.

شخصياتٌ محتبسة في مكانٍ محدودٍ يهب الزمن من فتوقه ليعيد تشكيله، تخوض، أخيراً، مُكاشفةً تأجلت عمراً. هذا ما تحاول الرواية مسرحته، بمشهديةٍ تصل ذروتها مع الثلث الأخير، مختزلةً المعنى الأعمق، في تقديري، للمكان والزمن معاً: إذ تكفي لحظة واحدة “دالة” كي تضخ الأسئلة كلها، دفعةً واحدة، في جسد حياة شاسعة، ظلت أسيرة، ليس فقط لأمان الصمت قبالة خطورة الكلام، بل للمعنى نفسه، في واقعٍ ينفي المعنى.

من الجسد إلى الظلال

تغور الروايةُ في المكان عبر آلية تقشير، تعري مستوياته في ثلاث طبقات. ثمة، بانورامياً، تعيين المكان الواقعي _ الكويت _ بغية تبئيره في مكانٍ أصغر؛ نموذج فني يتمثل شروطه كافة، هو “الدار”، التي تنهض روائياً كمرآةٍ تمثيلية “كنائية”، قبل أن يتكثف التبئير، لتُختزل الدارُ نفسها في حيزٍ أصغر منها، استعاري بالكامل هذه المرة، وأشد رمزية: حوض أسماكٍ نفقت أرواحه.

مكان واقعي متعين، مكان فني تمثيلي، مكان فني استعاري: ثلاث طبقات، تطل كل منها على الأخرى وتحيل إليها، ذهاباً وعودة. وهي، مجتمعة، ترسم الصورة المركبة للحيز المعيشي، إنه حيز استعمالي بالأساس، غير أن هذا الفعل “التنقيبي” في طبقاته، يكشف بعده الوجودي، كفضاءٍ فاعل، وليس كوعاءٍ للحركة.

إنها، في الوقت نفسه، عملية انطلاقٍ من السردي باتجاه الشعري، بحيث تشح المحكية سردياً كلما تقدمت نحو نهايتها مثل نهرٍ فائضٍ لدى المنبع يضيق كلما اقترب من المصب، ليسطع عمقها التجريدي، ملتبساً بنزوعٍ تأملي، في لحظاتٍ زمنية صفرية تتكاثف بتقدم النص، لتُزحزح لهاث ملاحقة الحدث، بحيث يؤول الجسدُ الحكائي إلى جذره النظري.

نواجه إذن، من البداية، شريحةً استعارية _ ولذلك شعرية _ اجتُزئت من كُلٍ كنائي، لتدل عليه، وحيث لا يخلو عنصرٌ واحد في هذه المروية الكثيفة، من إحالةٍ فادحة الرمزية، تحتاج مقاربتُها بالضرورة إلى منحىً تأويلي.

ينعكس هذا الإنشاء بين صراع الشخصيات/ الشخصيات، وصراع الشخصيات/ المكان/ الزمان، على صفحة لغةٍ تواصليةٍ في المجمل، لكن بيقظات شعرية، بحيث ينتهي المشهدُ التشخيصي في كثير من المرات إلى تجريدٍ شعري يأخذه نحو الظلال. يخترق اللغة السردية حوارٌ مباشر (يراوح بين حوار مباشر حر، دون تدخل من السارد، وآخر مقيَّد) بالدارجة الكويتية، جنباً إلى جنب مع حوار غير مباشر، غالباً ما يحضر في سياق الحوار المباشر نفسه، بغرض التكثيف، ليُكمل محتواه بالفصحى، مانحاً خطاب الشخصيات إيقاعه الخاص.

ثمة أبرز ملمحٍ في توظيف مستويات السرد، يخص في تقديري العبارات المضمَّنة، متمايزةً طباعياً ببفنطٍ سميك بين أظفار، والموزعة، كأشلاء، على النص من البداية للنهاية. قد تبدو هذه العبارات للوهلة الأولى، بطريقة عرضها الناتئة، تزيداً شكلانياً، غير أن نظرةً مدققة، من شأنها أن تحقق لها الاستقراء النموذجي في تقديري.

تخص هذه العبارات خولة بالأساس. إنها حسب تصوري فتات “تيار وعيها” المقموع ، ذلك المونولوج المتشكل من أشلاء مقولات، بقايا آراء، وكأنها في حالة تناصٍ دائمٍ مع ذاتها كنصٍ سالف، بما يعني أنها صارت ذاتين. إنه مونولوج لافتاتها المركزية، المقتبسات الكاشفة لأسلوبيتها اللغوية إن لجأت للتدوين أو إن تسنى لنا أن نطالع ما دوَّنت _ وهو جانبٌ لا يكشفه النص _، معجم وعيها الذي يختلف كليةً عن معجم تواصلها الظاهري بالدارجة الكويتية، بمستوى تداولي لا تمثِّل فيه اللغة، أو اللهجة، أكثر من معبر نحو المرجع الاتفاقي.

بالتقاط هذه الأشلاء وتجميعها في سياقٍ، سيتشكل نصٌ مستقلٌ، هو بالضبط خطاب خولة المباشر لو أنها تكلمت دون وسيط، في دقته الجزئية وتشوشه الكلي، في تماسك عباراته المفردة وافتقار سياقه الشمولي للتماسك، ما يُبرر تحولها إلى عدوٍ للجميع. لقد اعتبرتُ شخصياً هذه العبارات تجسيداً لظهور خولة حتى التليفزيوني، الذي لم نشاهده في الماضي إذ سبق النص، ولا في الحاضر إذ صودر قبل أن يتحقق.

مواجهة الواقع بنفيه

ظاهرياً، يتحقق المأزقُ الروائي لشخصية خولة من مواجهةٍ عاريةٍ للواقع. مقابلةٌ تليفزيونية، تتحول إلى فضيحة، فلم يتبق من خولة إلا نكات جديتها، حتى أنها تعتزل الظهور بعدها لسنوات. سبع عجاف بالإحالة إلى قصة يوسف، وبتناصٍ آخر مع تحول الظهور إلى توارٍ في جُب. تنطلق الرواية بأملٍ كاذبٍ في سبع سنبلات، لكن الماضي لم يُمح، تحولت خولة إلى “مسخرة” و”كاريكاتير”، تحوَّل خطابُها إلى “ميمات” و”ملصقات”، وفقدت الجميع: يُكفِّرها التكفيريون، ويكفِّرها أعداءُ التكفيريين. لكن، هل حقيقيٌ أن مأزق خولة هو مواجهة الواقع؟ أم العكس بالضبط؟

تُطل خولة على الماء في حوضها، بينما لم يرد أي ذكر لكونها فعلت ذلك أمام البحر الذي يُطل عليه بلدها. إنها مفارقةٌ فادحة، لكنها لا تختلف كثيراً عن حقيقة أن إطلالها على الواقع بات يساوي بالضبط ظهورها التليفزيوني، لتشجبه من خلف ستار.

إنه نزوعٌ أبكر بكثير من مأزقها اللاحق، وسم حتى علاقتها مع زوجها بالعالم، وما لبث أن تغول في نظرة الأبناء لهذا العالم. الأب، أستاذ الأدب، اختزل الواقع في النص، فصار الشعرُ هو حياته، صار لسانه، عبر تخييلٍ ماضوي إذ يتشكل وجدانه بالكامل من الشعر العمودي. أما خولة، الأم، أستاذة “الفلكلور”، فاختزلت الواقع في متنٍ آخر، موضوعه “الحقيقة”، لكن مرتدةً إلى معرفةٍ ماضوية أيضاً.

على ماضويتهما المشتركة، بقيت هوةٌ بين الشريكين، لا تقل اتساعاً عن الهوة بين الأم والأبناء: رجلٌ يرى العالم “تخييلاً”، وامرأة تراه “حقائق”. إنهما شخصان جمعهما الحاضر على شرف ما فات، لذا، يغدو فعل الإنجاب، الذاهب قهراً إلى مفهوم المستقبل، مأزقاً. وفيما بدا الأب مدركاً ألا دور له في الحاضر، فانسحب مرتين، مرة بتركه الأبناء لأمهم، ومرة بتركه الدنيا كلها لذات الأم، رفضت الأخيرة الاعتراف باغترابها.

النزوع نفسه سيسم الأبناء، كلاً بطريقته. يطل “ناصر” من خلف شاشات مقدماً نفسه كـ”مسوق محتوى”، يجلس “يوسف” أمام الشاشات نفسها، مختزلاً الواقع في مباراة كرة، تسمح له بإطلاق سبابه المدخّر _ هو التقي المصلي حامل المسبحة _ فيما يذهب حمد _ الأصغر _ في رصدٍ ذكي للهوة بين الأجيال، إلى مباريات كرة “غير حقيقية” على شاشته، فيمارس لعبة فيفا الافتراضية، مخاصماً تماماً عالم الواقع.

بقيت المرأة، عزلاء في غابة رجال، رجال الأسرة ومن بعدهم رجال المجتمع، ترغب في أن يفهموها، اتصالاً بتصدير المعري، العضوي في علاقته بالمتن، وحيث خولة هي اللفظ، التكراري، الباحث أبداً عن متلقٍ يتفهَّم أغراضه. لا يمثل المستقبل بالنسبة لها أكثر من المقاعد الفارغة حول المائدة، المقاعد الفائضة، اثني عشر واحداً، رغم أن عدد الأفراد مكتملين هو سبعة، باحتساب زوجة الابن الأوسط وابنيه. لماذا؟ لأن خولة أحصت من لا وجود لهم، المجهولين المنتظرين: زوجة للابن الأكبر، أخرى للأصغر، وأبناء. المستقبل بالنسبة لخولة قياساً على الماضي والحاضر معاً، هو بالضبط عدد المقاعد الشاغرة نسبةً لنظيرتها الممتلئة، والتي لا يكتمل حتى نصابُها أبداً، ففي “العشاء الأخير، غاب حتى الابن الثالث، واقتصرت الجلسة على ثلاثة، على شرف حوضٍ خلا من قاطنيه: “حوض أسماك بلا أسماك”.

سمكاتُ زينة هشة في ماء حاضرٍ قاتل، استدار لتاريخٍ من أسماكٍ بحرٍ حقيقية، لم تمت واحدةٌ منها في الأعماق، على توحش أقرانها وصائديها، بينما تموت الكائنات الملونة في العذوبة الآسنة التحضر الآمن لماء “السلام”، عاجزةً على التكيف مع أمانها المصنوع.

إنه مجازٌ عميقٌ وشامل، يلخص تحولاتٍ شتى؛ من هواء العالم إلى هواء البيت: السمكات توازي الأبناء أيضاً، ومثلهم، تُفني نفسها بنفسها، تاركةً المكان فارغاً، لأن خولة “لم تحظ بالأهلية الكافية لتحافظ على أسماكها، واكتشفت، متأخرةً جداً، أن بعضها قد التهم البعض الآخر”.

ظل هذا المجازُ ناقصاً طيلة المروية، إلى أن أتمه أصغر الأبناء، جالباً سمكةً/ أم، “سمكة لا تعيش سوى وحيدة”، كما وصفها البائع، ربما قاصداً أن يقول العكس: “لا تموت سوى وحيدة”، إذ ستفنى لحظة ملامستها الماء، طافيةً بالضبط كطفو الأم في سريرها.

لن يلبث الحوضُ أن يعود فارغاً في دارٍ جدرانها من زجاج، فقدت قاطنيها، غير أن المسألة ستبدو، هذه المرة، أبعد بقليلٍ من موت أسماك البيت، بموت ربَّته.