إطلالات تربويّة من شبابيك الوطن – 14

خفّة الظّلّ وروح التّسامح

د. إلياس زيدان

ماذا كنت ستفعل، عزيزي القارئ، لو نعتك شخص أنّك “حمار” في مجال ما؟! ماذا كنت ستفعلين، عزيزتي القارئة، لو سَخِرَ أحدهم من فكرك أو شِعْرِك على مرأى ومسمع من الآخرين؟!

شهادتان في “الحَمْرَنة”!

يروي أنيس فريحة (1902-1993)، أستاذ اللّغات في الجامعة الأمريكيّة في بيروت، في “سوانِح منْ تحت الخرّوبة”، أنّه كان يتوق جدًّا إلى شراء قاموس “محيط المحيط” من تأليف المعلّم بطرس البستاني (1819-1883)، للاستعانة به في وضع “معجم الألفاظ العامّيّة”. ويعترف: “ولكن أَنّى لي ذلك، ودراهمي لا تكفي دفع نفقات المعيشة، وثمن النسخة منه يقرب من المئتي ليرة، هذا إذا توافرت لك”.[1] ثمّ جاء اليوم المعهود وسنحت الفرصة بذلك، كما يروي أنيس: “ذات يوم حارّ من أيَّام الصيف – وكنت أُدرِّس في المدرسة الصَّيفيَّة صباحاً وأصعد إلى حمّانا ظهراً – مررت أمام مكتبة العرفان، فوجدت نسخة من “المحيط” في الواجهة وعليها وريقة مكتوب عليها الثمن: 125 ليرة لبنانيَّة”.[2] كان فرح أنيس لا يوصف، وقرّر شراء النّسخة. يقول: “وأَدْخَلْتُ يدي في جيبي فلم أرَ سوى 75 ليرة”.[3] دفع أنيس هذا المبلغ مقدّمًا، وهرول إلى حانوت صديق له، فاقترض منه خمسين ليرة وسدّد ثمن الكتاب. ويضيف: “حملت الكتاب مسروراً كما يحمل الطِّفل هديَّة العيد مسروراً”.[4] اتّجه أنيس نحو “كاراج” سيّارات الأجرة ليسافر من بيروت إلى حمّانا. ويروي: “وضعت يدي في جيبي، فلَم أجدْ فلساً واحداً. وأجرة السيّارة ليرة ونصف اللِّيرة”.[5] قرّر أنيس أن يطلب من “تاجر شراطيط”، يتعاطى تجارة بيع الأقمشة المعطوبة التي تفرزها مصانع النسيج، يعرفه أن يقلّه معه بسيّارته الفخمة. وهكذا كان. وفي الطّريق لحظ التّاجر، كما يقول أنيس، “أنِّي أحمل كتاباً ضخماً في مجلَّدين”.[6] سأل التّاجر: “ما هذا الكتاب الذي تحمله على ركبتيك؟”.[7] أجابه أنيس أنّه يحمل قاموس لغة عربيّة. استغرب التّاجر وسأل: “أنت تدرِّس العربيَّة فأيَّة حاجة لك بقاموس عربيّ؟”.[8] أجاب أنيس: “حتى الأساتذة، يا صديقي، يحتاجون إلى الرجوع إلى القاموس”.[9] لم تنتهِ المحادثة بعد، فسأل التّاجر المُسْتَغْرِب أنيس بكم اشترى القاموس؟ فأجابه أنيس: “بمئة وخمس وعشرين ليرة لبنانيَّة”.[10] يبدو أنّ التّاجر قد صُدم من جواب أنيس، فكرّر سؤاله، وما كان من أنيس إلّا أن كرّر الجواب نفسه. في هذه اللحظات انتقل التّاجر من السؤال الاستفساريّ إلى سؤاله الاستنكاريّ: “بمئة وخمس وعشرين ليرة كتاب واحد؟”.[11] أجاب أنيس: “نعم، وأضيف، يا صديقي، أنّي اقترضت 50 ليرة لإتمام الثَّمن. وأنا مسرور به جدّاً لأنَّه رخيص. الكتاب نادر مفقود في السُّوق”.[12] نعم، الصّراحة راحة يا أستاذ أنيس، ولكنّها قد لا تكون كذلك في موقف مثل هذا! إليكم/نّ ردّ فعل التّاجر كما يصفه أنيس: “التفت إليّ، وقال بجدّ: “أنا بسمع إنُّو الأساتذة حمير، لكن أحمر منَّك ما شفت!””.[13] وعن ردّ فعله هو، يقول أنيس: “بلعتها بضحكة متصنَّعة، وقلت: يا ولد اسكت. إنه يُقلُّك بسيّارته مجّاناً”.[14]

وصل أنيس إلى البيت قرابة السّاعة الثّالثة بعد الظّهر متعبًا وجائعًا. أكل وجلس مع زوجته، نِلِّي، تحت الدّالية المظلّلة، فحدّثَته عن الأولاد وعمّا فَعَلَتْه ذلك النهار، ثمّ سألته لماذا تأخّر. يكتب أنيس: “أَخبرتها الخبر وأَخبرتها ماذا قال عنِّي تاجر الشّراطيط”.[15] ربّما كان أنيس ينتظر تعاطفًا من زوجته، شريكة حياته! قد تواسيه أو تشجّعه، وهو في أمسّ الحاجة إلى ذلك! لكنّه يروي أنّ نِلِّي “التفتت إليّ، وقالت: “يعني الحق مِش معو؟ قطيعة تقطع الكتب! كتاب بـِ 125 ليرة!””.[16] في ذلك المساء كان استنتاج أنيس واضحًا وضّاحًا: “صدقتِ يا نِلِّي وصدق تاجر “الشراطيط”. مساكين نحن الذين نُعنى بقضايا الفكر والأدب! أحمر منّا ما في!”.[17] وماذا فعل هذا الأنيس، أستاذ اللّغة العربيّة، في تلك اللّحظات؟ يؤكّد: “وتوّاً إلى السرير، ونمت حتى المغرب”.[18]

الشيء بالشيء يُذكَر، نبقى مع أنيس فريحة الذي يروي في “قبل أن أنسى” أنّ ابنته، ميَّة، عادت من مدرستها ذات يوم وهي تبكي. يقول: “فاضطربت وقلت: يا روحي، ماذا دهاك؟”.[19] فأجابته: “يا بابا، أعطتني المعلمة صفراً في الإعراب، وقالت إنك حمار في الإعراب”.[20] غريبٌ هذا الأمر، كيف يكون أستاذ اللّغة العربيّة في الجامعة الأمريكيّة في بيروت حمارًا في الإعراب؟! كيف تجرؤ هذا المعلّمة على إطلاق هذا الحكم على معلّمها؟! نعم، معلّمها! يؤكّد فريحة: “كانت هذه المعلمة التي أصدرت علي حكماً بأني حمار في الإعراب إحدى تلميذاتي في الجامعة الامريكية. وكانت على علم بآرائي اللغوية، ولا سيما آرائي في ضرورة تغيير أسلوب التعليم”.[21] يشرح فريحة الأسباب الّتي حدت بالمعلّمة إلى إطلاق حكمها عليه قائلًا: “كانت هذه المعلمة تدرّس ميَّة “الحروف المشبهة بالفعل” وأثرها في الجملة. وكان فرضاً على ميَّة إعراب جملة “إن البحر هادئ””.[22] وما كان من ميَّة إلّا أن تستعين بوالدها عالِم اللّغات. يا لسذاجة هذه الطّفلة! كان على الوالد المُعرِب، بحسب المعلّمة وبحسب برامج البكالوريا اللبنانيّة، كما يدّعي فريحة: “أن يردّد المعزوفة: إن من الحروف المشبَّهة بالفعل (كأن الصغار يفهمون هذا الكلام!) تنصب المبتدأ على أنه اسمها، وترفع الخبر على أنه خبرها… الخ”.[23] فلو ردّد الأب تلك المعزوفة لكانت ميَّة قد نالت علامة “ميَّة” (100) وطارت من الفرح، ولربّما كانت المعلّمة قد نعتت الأستاذ فريحة بالأسد أو بأسد الأسود! على الرّغم من أنّه كان يعرف “الإجابة الصّحيحة!” إلّا أنّه لم يردّد المعزوفة! لسوء حظّ ميَّة! كانت لفريحة معزوفة أخرى، فيقول بخصوص تلك الجملة: “فأعربتها كما أريد أن يكون الإعراب: موضوع الكلام البحر، وما نقوله عن البحر إنه هادئ، وإن للتوكيد أو للفت النظر […]”.[24] وكيف تعامل فريحة مع هذا الحكم ومع المعلّمة الحاكمة بأمرها؟ يكتب: “لا بأس. أتقبّل الحكم بالصفح والصبر”.[25] الصّفح والصّبر لا يعنيان الخنوع والتّقهقر، فبعد هذه الحادثة لمعت فكرة في رأس هذا “المعنيّ بقضايا الفكر والأدب”، فألّف كتابًا عنونه: “تبسيط قواعد اللغة العربية وتعليمها على أسس وصفية”.[26]

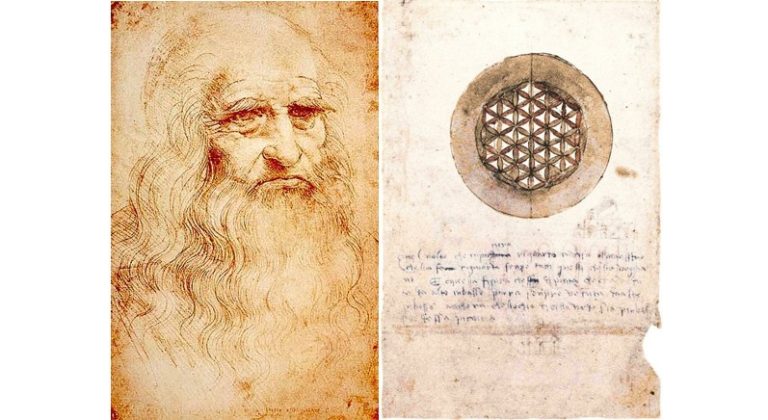

من لبنان ننتقل إلى مصر، لنطلّ عبر شبابيكها على كوكبة من مثقّفينا ومثقّفاتنا في “عصر النهضة العربية الحديثة”[27] كما أسماه عبّاس محمود العقّاد (1889-1964). هذه الكوكبة تشمل مثقّفين من مواليد مصر وآخرين أصبحت مصر وطنهم الثّاني، كما أحسن التّعبير عن ذلك شبلي شميّل (1850-1917) بقوله: “[…] الشّام وطني الاول ومسقط رأسي […] القطر المصري، وطني الثاني ومبسط أفكاري”.[28]

أَلدّارْوِنِيّ والمؤمن

يروي توفيق الحكيم (1898-1987) في “سجن العمر” تلك الحادثة الظّريفة الّتي وقعت بين الصّديقين الصّدوقين شبلي شميّل (1850-1917) وحافظ إبراهيم (1872-1932). يكتب الحكيم: “حقيقة كنا نسمع عن وجود رجل اسمه “شبلي شميل” يتحدث عن داروين والتطور وأصل الأنواع وأن الإنسان أصله قرد، وأنه ينكر وجود الله…”.[29] ويذكر في سياق ما كتبه عن: “تلك النكتة التي تواترت يومئذ عن الشاعر حافظ إبراهيم… قيل إنه كان يستمع إلى إحدى المطربات في ملهى من الملاهي وإلى جواره “شبلي شميل” الملحد الذي لا يؤمن بغير الطبيعة…”.[30] ويضيف الحكيم واصفًا الموقف: “فلما أجادت المطربة في الغناء صاح حافظ إبراهيم مع الصائحين: “الله!… الله!…””.[31] وماذا بخصوص شبلي شميّل؟ يكتب الحكيم أنّ حافظ إبراهيم “التفت إلى شبلي شميل وقال له: وأنت كيف تصيح عند الطرب والله عندك غير موجود؟!… هل ستصيح: “طبيعة!… طبيعة”؟!…”.[32] نعم، كان حافظ إبراهيم كما يصفه سلامة موسى (1887-1958) “أنيسًا يحدِّثك بنكات، بالمعنى العربي القديم للكلمة”.[33] ويضيف سلامة في هذا السّياق: “وأذكر من نكاته أني سألته ذات مرة عن رأيه في أحد الشعراء، فكانت إجابته العجيبة “إن أشعاره يجب أن تُنسى عن ظهر قلب.””.[34]

يُقَدِّر سلامة موسى عاليًا وطنيّة حافظ إبراهيم، ويصف شِعْره بالجواهر. وماذا بخصوص شكل وجه حافظ؟ يكتب سلامة عن ذلك: “وكان يمتاز أو يتَّسم بوجه كالح متجهم يصدم بل يخيف لأوّل نظرة”.[35] لكنّه يضيف: “حتى إذا قضى معه الإنسان نصف ساعة ودَّ لو ينهض ليُقبِّله ويعانقه”.[36] شَكْلُ وجه حافظ شَكَّل ورقة رابحة في يد صديقه شبلي شميّل، فلم تكُن السّخرية بينهما تسير في اتّجاه واحد من حافظ إلى شبلي. فلم يُقَصِّر شميّل في السّخرية من صديقه الصّدوق، وقد نشر مقالة عنوانها “الساعة في الماضي”، جاء فيها: “”فان فولكان ابن جوبيتر من بوتون ولد شنيعاً جداً. فلما أبصرته أمه راعها ما في صورته الحافظية الجاحظية… من القبح” تعريضا بحافظ بك إبراهيم من باب المداعبة”.[37] من الجدير بالذّكر أنّ ما ورد قد نشر على الملأ في صحيفة “الجريدة” التي كان يحرّرها أحمد لطفي السّيّد (1872-1963)! وكيف تعامل حافظ إبراهيم مع هذه المقالة؟! عندما اطّلع على هذه المداعبة كتب إلى شميّل: “أَيهذا الفيلسوف الكافر، لا عجب اذا أنكرت خلقتي بعد انكارك الخالق. قرأت (الجريدة) فأرمضني قولك. وأمضني تشبيهك. ولكن رفه عني انك وضعتني في مصاف الآلهة. وهل الذي دهاني منك دهاني بحكم تلك المجاورة. فأنكرتني كما أنكرتهم؟ – فبالله لو انهم قطعوا رأسي ورأسك ووجهوا بهما الى معرض من معارض الجمال في إيطاليا – لفاز رأسي بالجائزة دون رأسك – ذلك الرأس الذي سلَّ من كل شعرة فيه لساناً يصيح بالكفر والالحاد. وقام في كل ذرة من ذراته كافر ينادي أن لا بعث ولا معاد”.[38] وينهي حافظ رسالته: “أقول ذلك ورأسي مطأطأ امام رأسك الكبير الذي بات يناطح خالقه، ولا يبالي صواعقه وقلبي ينازعني الا أن يهديك السلام. ويدي تطالبني الا ان أخط داعي الاحترام والسلام!!”.[39] ويوقّع حافظ كتابه إلى صديقه شبلي قائلًا: “تلميذك – في غير الدين، وخرِّيجك – الا في اليقين. حافظ إبراهيم”.[40]

في مجلس ميّ زيادة الأدبيّ

كان شبلي شميّل وحافظ إبراهيم من المشاركين في اللّقاءات الأسبوعيّة في “النّدوة” بقيادة ميّ زيادة (1886-1941)، وكذلك عبّاس محمود العقّاد وهدى شعراوي (1879-1947) وإسماعيل صبري باشا (1854-1923) وخليل مطران (1872-1949) وعشرات من المثقّفين والمثقّفات. كان شبلي شميّل طبيبًا وعن علاقته بميّ زيادة يكتب العقّاد: “كان للدكتور “شميل” دور الأب العصري الذي يحض فتاته على التحرر من قيود التربية العتيقة، وكان رفع الكلفة مع الناس جميعًا طبعًا من طباع الدكتور “شميل” لا يتكلفه مع أحد، […] وكان “شميل” يملك حريته كلها في الندوة”.[41] ويضيف العقّاد: “وكثيرًا ما كان “شميل” يحمل على “الأدباء” في عصره حملاته المنكرة، ويصيح بهم كأنهم حاضرون أمامه يخاطبهم ويخاطبونه: فُضُّونا من غلبتكم يا أدباتية يا أولاد الكلب!”.[42] وكيف كانت تتعامل ميّ مع هذا الوضع؟ يكتب العقّاد: “وكانت الآنسة تجيبه ضاحكة كلما صاح هذه الصيحة: قلمك يقول إننا أولاد القرد ولسانك يقول إننا أولاد الكلب، فمن من الوالدين الكريمين تستقر نسبتنا إليه؟!”.[43]

يحدّثنا العقّاد على لسان ميّ عن “نكتة للمرحوم صبري باشا روتها الآنسة لنا في صدد شعر الدكتور شميّل”.[44] المقصود بصبري باشا الشّاعر إسماعيل صبري باشا. يروي العقّاد: “ومعرض النكتة ان الطبيب والشاعر اجتمعا مرة في مجلسها الزاهر الذي تستقبل فيه الزائرين كل ثلاثاء وتجري فيه المساجلة الممتعة في الأدب والعلم والفكاهة. فجعل الطبيب ينشد الشاعر شعره الإلحادي […] وهذا ساكت كالمصغي المتجلّد لا يبدي رأياً حتى فرغ الطبيب من إنشاده وسأله ما قولك؟”.[45] الصّراحة في مجلس ميّ سيّدة الموقف لا مواربة ولا مسايرة. بعد سماعه السّؤال “التفت صبري باشا كأنه قد أدى كل ما عليه من الصبر وقال له: – “هذا كفر أم شعر؟ فإن زعمته كفراً فهو كفر بلا مراء… أما أنه شعر فلا يا صاحبي! لا””.[46] ويؤكّد العقّاد: “ولا تسل عن سخط الدكتور ورطانته الأعجميّة بعد هذا الجواب!!”.[47] وهل أدّى هذا إلى قطيعة بين الطّبيب والشّاعر؟ لا! لا! لا! تشهد ميّ، في هذا السّياق، على طبيعة العلاقة الّتي ربطت الثّلاثيّ شبلي شميّل وإسماعيل صبري باشا وخليل مطران مؤكّدة: “ثلاثة مختلفو العقيدة والمذهب والميل في الدين والعلم والفكر، ولكنهم لم يفترقوا مرة إلا على اتحاد ووئام”.[48]

أين نحن اليوم من كلّ ذلك؟

ألقاكم/نّ بخير.

………………….

[1] . فريحة، أنيس. (1988). سوانِح منْ تحت الخرّوبة. بيروت: جَرّوس برس. ص 129.

[2] . المصدر السابق. ص 129.

[3] . المصدر السابق. ص 129.

[4] . المصدر السابق. ص 129.

[5] . المصدر السابق. ص 129-130.

[6] . المصدر السابق. ص 131.

[7] . المصدر السابق. ص 131.

[8] . المصدر السابق. ص 131.

[9] . المصدر السابق. ص 131.

[10] . المصدر السابق. ص 131.

[11] . المصدر السابق. ص 132.

[12] . المصدر السابق. ص 132.

[13] . المصدر السابق. ص 132.

[14] . المصدر السابق. ص 132.

[15] . المصدر السابق. ص 133.

[16] . المصدر السابق. ص 133.

[17] . المصدر السابق. ص 133.

[18] . المصدر السابق. ص 133.

[19] . فريحة، أنيس. (1989). قبل أن أنسى. الطبعة الثانية. طرابلس: جَرّوس برس. ص 8.

[20] . المصدر السابق. ص 8.

[21] . المصدر السابق. ص 8-9.

[22] . المصدر السابق. ص 9.

[23] . المصدر السابق. ص 9.

[24] . المصدر السابق. ص 9.

[25] . المصدر السابق. ص 9.

[26] . المصدر السابق. ص 10.

[27] . العقاد، عبّاس محمود. (2014). رجال عرفتهم. وندسور: مؤسسة هنداوي. ص 149.

[28] . رزّوق، أسعد. (1991). حوادث وخواطر: مذكرات الدكتور شبلي شميل. بيروت: دار الحمراء. ص 142.

[29] . الحكيم، توفيق. (1964). سِجن العُمر. القاهرة: مكتبة الآداب. ص 150.

[30] . المصدر السابق. ص 150-151.

[31] . المصدر السابق. ص 151.

[32] . المصدر السابق. ص 151.

[33] . موسى، سلامة. (2014). تربية سلامة موسى. وندسور: مؤسسة هنداوي. ص 150.

[34] . المصدر السابق. ص 150.

[35] . المصدر السابق. ص 150.

[36] . المصدر السابق. ص 150.

[37] . رزّوق، أسعد. (1991). حوادث وخواطر: مذكرات الدكتور شبلي شميل. بيروت: دار الحمراء. ص 150.

[38] . المصدر السابق. ص 150.

[39] . المصدر السابق. ص 150.

[40] . المصدر السابق. ص 150.

[41] . العقاد، عبّاس محمود. (2014). رجال عرفتهم. وندسور: مؤسسة هنداوي. ص 154.

[42] . المصدر السابق. ص 155.

[43] . المصدر السابق. ص 155.

[44] . رزّوق، أسعد. (1991). حوادث وخواطر: مذكرات الدكتور شبلي شميل. بيروت: دار الحمراء. ص 249.

[45] . المصدر السابق. ص 249.

[46] . المصدر السابق. ص 249.

[47] . المصدر السابق. ص 249.

[48] . المصدر السابق. ص 163.