هاجر مصطفى جبر

في كتاب “محاكمة سقراط”، وبينما ننتظر أن نقرأ المحاكمة، نتفاجأ بأن “سقراط”، وهو في طريقه للمحاكمة، قد أنشأ محاورة “أوطيفرون”، والتي تدور حول تحديد مفهوم التقوى والأشياء التقية. تنتهي المحاورة بانسحاب “أوطيفرون”، ويذهب سقراط للمحاكمة ثم يشرب السم… هل شرب السم هو تعريف التقوى؟ هل فعل الشرب هو أكثر الأشياء تقوى؟

بدا لي عنوان “كل ما عليك أن تموت” تأكيدًا على أن سقراط حدد مفهوم التقوى باختيار السم.

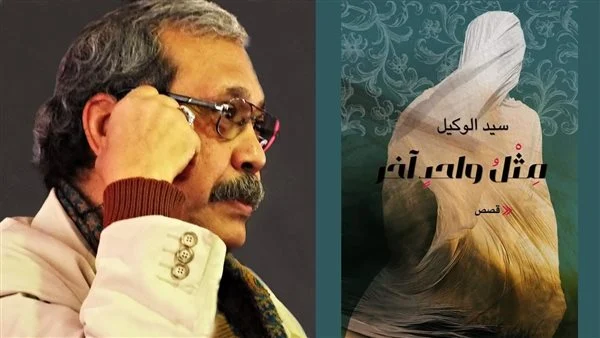

تبدأ القصة بالمتكلم: “ما كنت أرى”، لكن النفي والتصريح بانعدام الرؤية يجعلنا لا نجد سوى شعور الغائب. إن تاء “كنت” لم تمنح الكاتب حق القرب، إنه يتكلم من خارج الكادر/الإطار. سيد الوكيل يكتب هذه القصة بأحرف كاشفة، لذا وجب عليه أن يقف خارج الصورة ليراها كاملة، والأهم أن يكتبها كاملة.

رغم الإهداء: “إلى روح سيد عبد الخالق الذي جاء خفيفًا ومضى خفيفًا”، وخصوصيته المؤكدة لصداقة تربط الكاتب بالشخص الذي سيكون هو “الكادر”، بمعنى الجزء الأساسي من الفريق، فمع القصة سنكتشف أن الوكيل يكتب عن مجموعة من الأصدقاء يشكلون فريقًا من “رجال الحب والحرب”، والهامش الذي يؤكد هذا: “هامش يوضح أن القصة من وحي صورة جمعت الكاتب والراحل، ومعهما إبراهيم أصلان وجار النبي الحلو”. رغم تلك الحميمية، ورغم كون سيد الوكيل داخل إطار الصورة وفي الكادر، إلا أنه كتب القصة بروح من يقف خارجها… كان لا بد أن يبتعد ليكتب.

كما أخرج كل من لا ينتمي للصورة التي يعيد تصميمها، لا محاولة تخليدها فقط، يعيد تصميمها بشكل أكثر احترافية من الواقع الذي دومًا يتمرد عليه الكاتب فيعيد خلقه بما يتناسب مع جوانبه النفسية. ومع سيد الوكيل، فيلسوف الحب والحرب، فهو “من جيل ضاجع الحب والحرب على سرير واحد”. دومًا في الخلفية تجد ذكريات الحرب، وفي الطريق تظهر امرأة هي سيدة النص، وغالبًا ما يراقصها الوكيل بـ”كلمات ليست كالكلمات”. فليس من المتوقع أن تجد حكيًا عاديًا، ولا غزلًا رديئًا. يعترض على كلمة “فتاة جميلة” التي تُوصَف بها كل فتاة نصٍّ، قائلًا بفلسفته المعتادة: “بنت جميلة… كم أكره هذا النوع من الكلمات… وكأن الجمال شيء واحد ومتفق عليه، وكأنني عندما أقول هذا سوف يشعر القارئ بما أشعر، وسوف يقعون في غرامها كما وقع سيد عبد الخالق”.

إنها كانت جميلة على نحو يثيرني، أنا عجوز الملاحم، البنت سمراء ونحيلة وحزينة.

الكاتب لا يقع في حبل امرأة شقراء بعيون زرقاء وجسد ملفوف كعادة الرجل الشرقي، بل وقع في سمار الوطن وحزن ونحافة الشقاء التي تلازم عشاقه…

القصة التي بدأها سيد الوكيل بأيدٍ تقدم ألبوم صور، إخفاء الجسد كان كما قلنا لأنه تعمد تغييب كل ما ليس الإطار بحاجته. تكفي اليد، يد تعود لجسد تم تغييبه عمدًا، جسد ظل خارج الكادر، لم تُبتر اليد وإلا فقدت القدرة/الحركة/القيمة…

المكان: قبو… مكان مظلم، هو حتمًا من وحي اللاوعي.

الفضاء: حلم

الحيز: جزء من اللاوعي يعاني من التوتر… فما الأحلام إلا اضطراب نفسي ومحاولات اللاوعي لتفريغ شحنات القلق والتوتر. يؤيد هذا الزعم بجملة أتت لتنهي الصفحة: “فلماذا أبحث في باقي الصور عن وجه أمي؟”

انتهت الجملة والصفحة بعلامة استفهام ضاغطة، تظهر في توتر اليد وهي تسرع لقلب الصفحة لنعلم: لماذا الأم؟ فنرى الوكيل بحس الناقد يجيب: “لكن هذا مبرر واقعيًا”.

يستعير الوكيل صوت المخرج، قائلًا: “سيد عبد الخالق في أقصى يسار الصورة، يتحرك للخارج كما لو كان يريد مغادرة الكادر، ربما لهذا السبب اعتقدت أن الصورة مجرد نبوءة للموت… هل هذا دليل على أني حي؟”

كثرة الأسئلة تؤكد حالة القلق النفسي، لكن السؤال كان معكوسًا، مما يوحي بالكثير من اليأس المتسلل إلى روح الكاتب الذي يستدل على الحياة بنبوءات الموت. يستنبط كونه حيًّا من موت الآخر… إن فقده لذاته، مقابل حياة سيد عبد الخالق بذاكرته، عبث بمفهومي الحياة والموت في عقل كاتبنا، الذي رأى أن كونه حيًّا يحتاج للتساؤل.

“فقط كان للوجه حضور كبير داخل الكادر، الوجوه هكذا تستأثر بكل الذكرى”

أين باقي الجسد؟ خارج الإطار “الصورة الأصلية”. لكن الوكيل، الذي يعترض على كون الوجه يستأثر بكل الذكرى وكأن الأجساد لا قيمة لها، يُدخل الجسد داخل الإطار لا ليجعل الجسد بالكامل داخل الكادر، بل ليمنح الجسد سلطة الحركة، ليُخرج الوجه خارج الكادر، معلنًا موت سيد عبد الخالق، بينما “الصورة تعني عالم الموتى”!!

“إيلي… إيلي… لما شبقتني”، جملة أرامية عبرية معناها: “إلهي، إلهي، لماذا تركتني؟”

الجملة التي، وفق الإنجيل، كانت آخر ما نطقه المسيح قبل أن يموت الجسد “الناسوت / الجزء البشري من المسيح”، ويبقى “اللاهوت / الجزء الإلهي منه”. لكنها هنا لبدء الحديث عن الجسد الذي يرغب في التخلي عنه بحثًا عن الراحة. تناص في منتهى العبقرية، ومع الحديث عن الجسد وسؤال الرب: لماذا تركتني؟ تطل علينا الحرب التي لطالما يتركها سيد الوكيل في الخلفية. فهذا الجسد، الذي صار يُهتم به حتى صار به الكثير من الترهلات، كان يومًا جسدًا شابًا قويًا قد أُعد للموت برصاصة عدو… ذاك الجسد الذي كان درعًا لروح يوجعها الخوف حد أنها صارت تشتهي أن تترك الجسد الذي يُشحَن للحرب… تتمنى لو أفلت ذاك الجسد، وانتهى على قضبان قطار الحرب الذي لا يمنح أجساد المحاربين راحة الطريق… تشتهي الروح الموت كما يشتهي الجسد الحياة، لكن تنتصر رغبات الجسد، وأولها رغبة البقاء… رغبة جعلته يقاوم، يحارب، يعود من الحرب التي انتهت بالنصر للوطن، لكن المحارب لا ينتصر، دومًا يخسر، أجزاء من روحه وقطعًا من جسده، وربما فقد كليهما، وعاد مشوهًا من الداخل والخارج… أو ميتًا دون شهادة وفاة أو قبر يحمل شرف كلمة “شهيد”.

“إذا أردت أن تتخلص من الموت، فكل ما عليك أن تموت”

فمات في الحلم، لكنه حلم له قوة الحقيقة، تجعلك تشم رائحة الدم، وترى تفاصيل الجسد الملفوف في بياض الكفن، وتحس ببرودته… حلم يجعلنا نعيش الموت الحقيقي لجسد يزعم أنه على قيد الحياة.

لم تقتلك الحرب…

ولا حلمك النابض حد الحقيقة…

سيقتلك الأدب، فـ”الأدب سوف يقتلنا جميعًا”

إن كاتبنا يعاني من كل شيء، كل ما اختاره وما جُبر عليه يقتله…

لكن، هل نتصالح مع الكلمة؟ يكمل الوكيل تمرده بإعلان أن الكلمة “هراء”، كذلك الحلم… الحياة… العلم… لكن، ماذا عن الحرب؟

لماذا لم يدرجها في قائمة الأشياء الهرائية، رغم أنها الهراء الأكبر…!

ولأنه يعلم أن التمرد على الأحلام لا يجدي، يغير الوكيل تكتيك التمرد، ويلجأ للمراوغة. يراوغ الحلم/الموت، فمحاولة إنكاره أو التمرد عليه تعني الصحو الأبدي… لا بد أن نصدق الأحلام، لكن لا بأس من قليل من المراوغة.

“عشت دائمًا من أجل أشياء تصبح بلا قيمة بعد الأربعين، كنت تعبد آلهة وهمية، أربعين عامًا تستيقظ كل صباح لتبصق مرارة الليلة الفائتة، وفي المساء تمتلئ بخيانات جديدة… كنت مدربًا على الموت جيدًا…

أنصاف العلاقات شيء مرهق فعلًا، كما أن أنصاف النساء مقرفات… إما الحياة كلها أو لا شيء”

فلسفة ما بعد الأربعين، أم فلسفة ما بعد الحرب؟

يظل سيد الوكيل محتفظًا بكونه فيلسوف الحرب والحب، هما معًا، عاشهما معًا… ضاجعهما معًا… يكتبهما معًا… لكن، ماذا عن أنصاف الرجال؟

ربما رجل الحرب… السيد الحكاء لا يعرف عنهم، ولا يتخيل كم هم أشد “قرفًا” حد الغثيان.

ومن رشد الأربعين وفلسفة التمرد، يتنازل عجوز الملاحم عن عاداته…

“فقدت عاداتك القديمة يا سيد، ليس هذا هو المقهى الذي اعتدنا عليه”

لكن الأرواح المتمردة لا تعتاد… الأجساد الميتة لا تتعلق… بقايا البشر الذين لفظتهم الحرب لا تقيدهم اللاأمكنة.

بل حتى لن تقيدهم الأفكار… فأي مدينة فاضلة كتبها أفلاطون؟ لو ذهب أفلاطون للحرب، لما اقترف هذا الخطأ. أما “كمال عبد الجواد” فلم يكن أفلاطونيًا ولا يحزنون، كان عنينًا، فأفكاره “عن أن الذين يحبون لا يتزوجون… وحب ما فوق الحياة… عبث رجل عاجز”.

نلاحظ فجأة أن سيد الوكيل قد ابتعد عن الكادر تمامًا… لكنه يترك لنا

“ثقب باربوس… مجرد ثقب صغير في باب ضخم ومخيف”

ويترك لنا حرية النظر منه، لكن “احذر أن تقع في الغواية”.

أي غواية؟ هل يقصد غواية ثقب باربوس؟ أم غواية كغواية “الحسن البصري” عندما تلصص على الجنية حتى وقع بالعشق؟

لماذا ينهى سيد الوكيل نصه بباب مخيف محرَّم، وثقب هو الغواية ذاتها…؟

إن ثنائية الحياة والموت… الحب والحرب… الصداقة والاغتراب… هناك، داخل الكادر، وبقي لنا الثقب والغواية ونصيحة فيلسوف الحرب والحب:

“أن تنتظر حتى يبدأ الدراويش في الغناء…”