حاوره: وائل وجدي

فجأة، تصلني رسالة واتساب من محمول أستاذي محمد جبريل.. “بابا توفى.. البقاء لله” لم أستوعب الكلمات في البداية، وانطلق لساني يردد بصوت مسموع: لا حول ولا قوة إلا بالله.. لا حول ولا قوة إلا بالله. وبدأ زخم من الذكريات، يترى أمام عيني…

بعد تعرفي على الشاعر الراحل عبد الله السيد شرف عام ١٩٨٧، وتبادل رسائل كثيرة بيننا، نصحني في إحدى رسائله أن أتعرف على الصديق الجميل محمد جبريل؛ “فهو من الإنقياء المخلصين، ولا تتكاسل وارسل له قصصك للنشر بجريدة المساء، فهو يشرف ويقدم باب قضايا أدبية، وتأكد أنه سينشرها- إذا كانت جيدة – المعيار عنده هو جودة العمل الأدبي فقط”.. لم أنتظر كثيرًا، ووجدت القصة منشورة بإخراج فني جميل. بعد ذلك ألتقي به بمقر جريدة المساء في ندوته الأسبوعية..و في أحايين، يصادفني بشارع قصر العيني، بعد خروجه من الهيئة العامة لقصور الثقافة؛ بعد متابعة طباعة أحد كتبه، أو يسلم عليّ بحفاوة في أثناء انتخابات اتحاد الكتاب، ومؤازرة أحد الأصدقاء المرشحين.

ابتسامته الرائقة وحفاوته الدمثة في اللقاء، تحث كل من يقابله أو يتحدث معه أن يسعى إلى صداقته.. تتعاقب المقابلات في مقر جريدة المساء أو الندوات الثقافية والأدبية..

ينجح في انتخابات اتحاد الكتاب، ويصبح نائب الرئيس.. لم يغلق بابه أمام أحد، يستقبل الجميع بترحاب ومودة. كثرت زياراتي له في مقر الاتحاد، اقتربت من شخصه النبيل، وعندما أعددت كتابًا عن الشاعر الراحل عبد الله السيد شرف، حدثته عنه، وطلبت منه أن يشرفني بتقديم للكتاب، فوجئت بموافقته الفورية.. لم تمر أيام قليلة إلا ووجدته يخبرني أن المقدمة جاهزة فتسلمتها وشكرته.. بعد أيام قليلة، تحدث إلى أحد الناشرين، وزكى الكتاب عنده، وصدر بعنوان” عبد الله السيد شرف الذي عرفته”.

أتحين فرصة الانتهاء من جلسات المحكمة التي أحضرها دفاعًا عن الجهة الإدارية التي أعمل بإدارتها القانونية محاميًا، أمر على مبدعنا الكبير بمقر الاتحاد.. دومًا يرحب بحضوري، مبتسمًا: ما هي أخبارك يا متر؟ تأجلت القضية كالعادة! بدون تعليق أجلس على الكرسي الملاصق لمكتبه. يضغط على جرس بجواره.. يدخل مسعد عامل البوفيه، ينظر لي: شاي سكر مضبوط؟ أهز رأسي بالموافقة.

أتأمل متابعة عمله بالاتحاد بحزم وانضباط.. أمامه – دائما – كتاب يضع بين أوراقه قلم رصاص عند موضع توقفه عن القراءة..أول من حثني على قراءة أدب أمريكا اللاتينية، خاصة رواية” بولا” لإيزابيل الليندي.. التهمت صفحاتها، وأنا أجلس بجوار مكتبه.

حينما علمت بصدور سلسلة إشراقات أدبية بالهيئة العامة للكتاب، سعيت أن أقدم مجموعة قصصية لنشرها، فعرفت أنه يتعين إرفاق دراسة نقدية مع العمل الإبداعي.. أصابتني الحيرة، لكن جاء بخلدي أن آخذ رأيه أو لعله يرضى بكتابة الدراسة النقدية المطلوبة.. لم يرفض كتابة الدراسة، لكنه أخبرني أنه مشغول – حينئذ- وعندما تسمح ظروفه، سيقوم بإنجازها.. بعد فترة اتصل بي تليفونيًا، وطلب مني المرور عليه ببيته بمصر الجديدة، كي أتسلم الدراسة.. بصراحة شديدة لم يتأخر في نصائحه الأدبية أبدًا.

بعد صدور قصص “رائحة الأيام” بسلسلة إشراقات أدبية.. فوجئت بتسجيله حلقة مع الإذاعية القديرة هدى العجيمي ببرنامج “مع الأدباء الشبان” لمناقشتها.

كانت عادته إذا احتاج أحد الأصدقاء دراسة نقدية لإصدارتهم الأدبية لا يتوان عنها أبدًا.. ويفرح بتقديمهم في المشهد الأدبي. وهو كان من سجاياه التي لاتنسى الوفاء للأصدقاء.

إن الحياة كانت – بالنسبة له – هي الكتابة والإبداع؛ ولذلك لا يضيع وقته في الترهات. يكتب ويكتب. ومن ثم؛ تثمر قريحته إبداعًا متميزًا.. تغرورق عيناه بالدمع؛ حينما تهل الإسكندرية، بعبقها الآسر في برنامج تليفزيوني أو صورة مطبوعة بمجلة. أرقبه، ولا أستطيع أن أعلق؛ لعلمي المسبق؛ بما يكنه، لمدينته الأثيرة.. يشغف، بحي بحري- ربوع الصبى والطفولة- فيكون فضاء النص الأدبي الذي يدور فيه معظم أحداث روايته التي بلغ عددها أكثر من خمسين.. بعد استغراقي في عالمه الإبداعي؛ أحببت الإسكندرية، وخاصة حي بحري؛ فسافرت إلى هناك، ومعي مؤنسة السفر”الكاميرا” وبالفعل المكان ساحر مليء بالتفاصيل والمنمنمات التي تستحق الالتقاط بعدسة الكاميرا أو التصوير بالكلمات عن هذا المكان الثري.. بعد عودتي من إحدى الزيارات، أختار صورة التقطتها للقوارب المتاخمة لحي بحري.. أقوم بطباعتها في أحد محلات التصوير بحجم كبير، ثم أهديها إلى مبدعنا الكبير، فتسعده كثيرًا.. وفي زيارة لاحقة؛ وجدت اللوحة معلقة بمدخل شقته.

منذ عشرة أيام، قمت بزيارته، للوهلة الأولى لم أرتح لحالته الصحية.. النحافة والشحوب سمة واضحة.. لم يعد يتحدث بعفويته المعهودة.. يصر على تقديم مشروب لي، لكنني أرفض: لست غريبًا.. المهم أن أجلس معك بعض من الوقت، لقد أوحشتني كثيرًا.. ظروف خشونة الركبة تحد من زيارتي لك.. أحضرت أحدث ما صدر لي من كتب.

مكث يتصفحها ولم يعلق.. الغريب أنني لم أتحدث كثيرًا معه مثلما ألفت، وتوقف الكلام.. استأذنت منه للانصراف، فقال لي: لما العجل.. فقلت له: حتى لا أزعجك أكثر.. وأنا أهم بالخروج من شقته، انتابني شعور بأنها الزيارة الأخيرة.

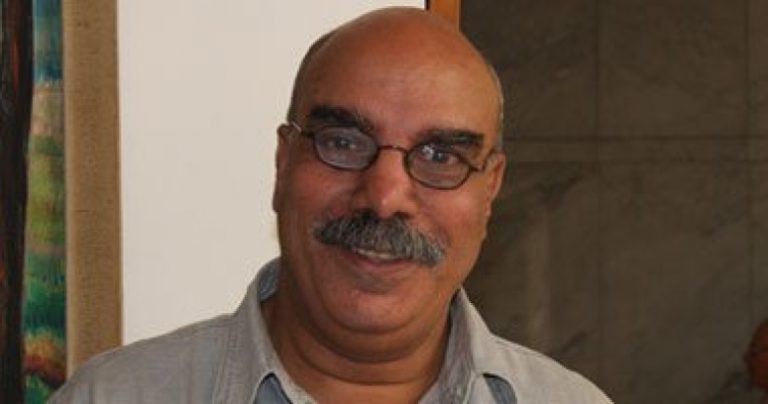

بعد وفاته، أشعر بغصة وحزن شديد، كأنني أتيتم للمرة الثانية.. أنه أبي الروحي… جلست أمام شاشة الكمبيوتر.. أبحث في ملفات الصور التي التقطتها له في مناسبات مختلفة.. ندوة، تكريم، فرح نجله وليد.. وتذكرت تعليق له، أنه نادر الابتسام في الصور؛ فبادرته بالرد- حينئذ- لدي صور ابتسامتك ظاهرة، سأرسلها لك بملف على البريد الاليكتروني. في أثناء تصفح الملفات المختلفة وجدت حوارًا طويلاً أجريته معه يتحدث فيه عن الأدب والحياة.. أعتقد، أنه يشي بجلاء قيمة مبدع كبير فقدنا إبداعه المتميز وإنسانيته السامقة.

* اهتمامك بالمكان، خاصة الإسكندرية، وبحرى تحديدًا، هل هو رفيف الحنين؟

– مع أن الإسكندرية كانت هى الميلاد والطفولة والنشأة ، فإنى لم أجاوز ” الموطن ” – فى أيام الصبا – إلاّ نادرًا ..

الموطن هو منطقة بحرى، أصل الإسكندرية . كيلو متر مربع ، من اليمين المينا الشرقية، ومن اليسار المينا الغربية، وفى المواجهة خليج الأنفوشي، لسان أرضى، شبه جزيرة فى شبه جزيرة الإسكندرية. المغايرة تبين فى الصلة بين البحر واليابسة، وفى مهنة الصيد، وحلقة السمك، وورش المراكب، والمهن المتصلة بالميناء، وفى الروحانية المتمثلة فى الجوامع والزوايا وأضرحة الأولياء ومقاماتهم، وما يتصل بذلك من موالد وأذكار وطرق صوفية. تبدأ بما يلى ميدان المنشية، وتتجه إلى ميادين وشوارع وحوارى وعالم حياة، فى الموازينى وأبو العباس والبوصيري والسيالة وحلقة السمك والمسافرخانة والمغاورى والحلوجى والعدوى وقبـو الملاح والتمرازية والكورنيش وسراى رأس التين. سميت بقسم – أو حى – الجمـرك، لوجود أبواب المنطقة الجمركية بها، فضلاً عن العديد من شركات النقل والتوكيلات الملاحية والمستودعات، وعمل عدد كبير من أبناء الحى فى الأنشطة المتعلقة بالميناء من نقل وتخزين واستيراد وتصدير وتفريغ للسفن. وثمة فئات يرتبط عملها بالبحر الذى تطل عليه المنطقة من ثلاث جهات، كالحمالين والصيادين والبحارة والعاملين فى الدائرة الجمركية، ودكاكين بيع أدوات الصيد، وتجار الأدوات البحرية.

تفتح وعيى على الإسكندرية. شهدت طفولتى ونشأتى وصباى ومطلع شبابى، وهى صورة ” الموطن ” فى ذاكرتى، وهى المكان الذى تخلقت فيه – حتى الآن – غالبية أعمالى، وبالذات: هذه المنطقة ما بين المنشية وسراى رأس التين، تضم المرسى أبو العباس والبوصيرى وياقوت العرش وعلى تمراز والميناء الشرقية وحلقة السمك والسيالة والصيادين والمسافرخانة والحجارى والموازينى وشارع الميدان وسراى رأس التين إلخ..

فى هذه المنطقة، مارس أبطال قصصى حيواتهم: سكنوا البيوت، وتنقلوا فى الميادين والشوارع والأزقة، جلسوا على شاطئ الكورنيش، قضوا الأمسيات فى حدائق رأس التين، عاشوا اللحظات الهانئة، والقاسية، اصطادوا بالسنارة والجرافة والطراحة، واصطادوا المياس ساعات العصارى، ترقبوا النوات وعانوا تأثيراتها، بدءاً باختطاف الرجـال فى البحر، إلى تأثير الكساد فى ملازمة البيوت، أو شغل الوقت بالجلوس على القهاوى.

إذا كان جابرييل جارثيا ماركيث قد اخترع قرية هى ماكوندو، وجعلها نبضًا للعديد من أعماله، فإن البحر والصيادين والبلانسات والأنواء وحلقة السمك ولقمة العيش الصعبة.. ذلك كله هو الذى دفعنى للكتابة عن بحرى، الحى الذى ولدت فيه، ووعيت – منذ طفولتى – على المعتقدات والقيم والعادات والتقاليد التى تسم الحى بخصائص مغايرة.

المبدع الذى ينتمى إلى بحرى، ويعانق – بعينيه ومشاعره وموهبته وحبه – مظاهر الحياة من حوله، لن يحتاج إلى اختلاق ماكوندو أو ما يشبهها. إنها بيئة خلاقة، تهب ما لا نهاية له من الرؤى والتأملات والتعرف إلى الواقع المتفرد فى أدق تفصيلاته، بدءاً بوسائل العيش، وانتهاء بمحاولة السير فى الطريق التى سار فيها من قبل: النديم وسلامة حجازى والتونسى وسيد درويش والحكيم ومحمود سعيد وأدهم والنشار وبيكار والشوباشى والعدوى وعشرات غيرهم.

قال لى إدوار الخراط: أتصور أن بحرى هو سكندريتك.

لم أتبين المعنى تمامًا، وإن وافقته على أن الإسكندرية التى أعرفها، هى التى تشغل المساحة من سراى رأس التين إلى ميدان المنشية. جاوزت المساحة المحددة، والمحدودة، إلى ميادين وشوارع وبنايات، سعياً للدراسة، أو لإنجاز أعمال، أو للفسحة، أو حتى للتردد على دور السينما فى المنطقة المحيطة بمحطة الرمل.

ظل بحرى هو الإسكندرية عندى، حتى بعد أن تركت المدينة إلى القاهرة . أصل بالقطار فى الصباح. أمضى من ميدان المحطة إلى شارع شريف – قيل لى إن اسمه الآن صلاح سالم! – ثم إلى شارع فرنسا – هو الآن شارع الشهيد مصطفى حافظ – حتى تقاطع الشارع مع شارعى إسماعيل صبرى ورأس التين. هذه هى نقطة الانطلاق للحى الذى أحبه، وأحاول التعبير عن مظاهر الحياة فيه: الجوامع والميادين وقصر رأس التين وشاطئ الأنفوشى وحلقة السمك ومتحف الأحياء المائية وأرصفة الدائرة الجمركية والزوايا والمقاهى والأضرحة والمولد النبوى وموالد الأولياء وليالى رمضان وسوق العيد وميادين الأئمة والخمس فوانيس والنصر.

العودة إلى الإسكندرية، إلى بحرى على وجه التحديد، حرصى الدائم منذ أبعدتنى ظروف العمل عن المدينة. لا أكف عن استعادة صور الحياة فى الحى، أو أن ذلك هو فعلها فى ابتعادى عنه.

منذ غادرت الإسكندرية لم تغادرنى، ظلت فى داخلى بذكرياتها، وتأثيراتها، وصور الحياة بين اليابسة والبحر.

العامل الأهم هو الحنين إلى المكان. دفعتنى المشاعر الدائمة، المتجددة، إلى قراءة كلمات القدامى والمحدثين عن الحنين إلى الأوطان.

العامل الثانى يتصل برباعية بحرى التى كنت أعد لكتابتها، تناوشنى، وأتمثل أحداثها وشخصياتها.

المكان هو بحرى. أما الزمن فهو نهايات الحرب العالمية الثانية إلى ثورة 1952. البنايات القديمة، المتلاصقة، تفقد تساندها بسقوط إحداها، فهى تجر وراءها صفاً من البيوت، وملامح التغير تشمل الميادين والشوارع والحدائق. وتشمل أسماء الأمكنة، والعادات، وسلوكيات الحياة اليومية. أذكرك بموكب العروس الذى كان يطوف سبع مرات فى ميدان أبو العباس، أمام مقام السلطان. تسبقه، وتحيط به، الزغاريد، والأغنية الشهيرة: اقروا الفاتحة لابو العباس يا اسكندرية يا أجدع ناس

اختفى الميدان، واختفت – بالتالى – مواكب الأعراس، ومست عصا التغيير ملامح أخرى كثيرة.

تبدل بحرى، لحقته الشيخوخة، فاستبدل ببناياته القديمة عمائر حديثة، أغمض العين عما أراه الآن، أستعيد – بالذاكرة – ما عشته من قبل.

صارحت صديقى شاعر الأسطول الراحل عبد الله أبو رواش بما أعانيه. فاجأنى – فى عودة تالية لى إلى الإسكندرية – بكتيب صغير، نوتة صغيرة. كتب صاحبها اسمه على صفحتها الأولى: خليل السيد سليمان، بالسكة الحديد سابقًا. وأضيف – بخط مغاير – تاريخ وفاته.

أحب الرجل بحرى. قسمات الحياة فيه. شغل وقته – فى رحلة المعاش – بتسجيل كل ما يضمه الحى من مساجد ومدارس وميادين وشوارع، مينى خطط، أو خطط صغيرة، تحاكى خطط المقريزى وعلى مبارك، فضلاً عن يوسف الجزايرلى الذى عانت خططه المخطوطة ركنة الأدراج.

عنى خليل بكتابة أسماء الشوارع، وتقاطعاتها، والتقاءاتها، بلا وصف جغرافى أو تاريخى. وكان فى ذلك الكفاية، حتى أستدعى الأماكن التى أهملتها الذاكرة، أو أصابها التغيير.

لم أتعرف إلى خليل السيد سليمان فى حياته.. لكننى أفدت – للغاية – من جهده الذى لم يدفعه إليه سوى حبه لبحرى.

نسيت أن أهدى الرباعية إلى من أعاننى على استعادة أماكنها.

أرجو أن تكون هذه الكلمات اعتذاراً مناسباً..

بالمناسبة: أقدمت مكتبة الإسكندرية على إصدار موسوعة الجزايرلى، لكن السعر الذى حددته لها يجعل اقتناؤها صعباً بالنسبة للكثيرين.

لماذا لا تصدر المكتبة طبعة شعبية من الموسوعة، بحيث يتاح لعشاق المكان السكندرى، قراءة ما قد يغيب عنهم التعرف إليه من ملامحه وقسماته؟ ولماذا لا نجعل موسوعة الجزايرلى نواة نضيف إليها ونحذف، ونجرى ما تحتاج إليه من تعديلات، ثم تتولى إحدى هيئات وزارة الثقافة، أو مكتبة الإسكندرية، إصدارها فى طبعات جديدة متوالية؟

* رباعية بحرى تناولت فترة أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات.. ماذا بقى من بحرى ذلك الزمان؟

– البيوت التى كان يسكنها شخصيات ” رباعية بحرى ” تلاشت تماماً، أزيلت، أو تهدمت، حلت – بدلاً منها – بنايات جديدة، حديثة. إذا أردت أن أكتب عن أحداث من ذلك الزمان، فإنى ألجأ إلى الخيال، يستعيد ما كان فى عملى الآنى، العمل الذى أكتبه حالاً.

* ما ملامح مشروعك الإبداعى؟

– تبدو أعمالى – أحيانًا – تجربة متجددة، والواقع أنى أحرص على التنويع فى التجربة الواحدة، وإن جاء العنوان الرئيس تعبيرًا عن بعد فى فلسفة حياة يشغلها التكامل.

كان شاغلى – منذ البداية – أن ألتزم بقضية واحدة كبيرة، تندرج تحتها قضايا أخرى، تتصل بها، وتشكل فى مجموعها – القضية الرئيسة والقضايا الفرعية – ما أسميه فلسفة الحياة.

كانت المقاومة هى قضيتى الكبرى التى أملتها الظروف التى عشتها شخصيًا، وعاشها الوطن الذى أنتمى إليه، سواء المحيط المصرى المحلى، أو المحيط العربى الواسع.

أدب المقاومة – فى تقديرى – هو الذى يرفض الخذلان والإحباط واليأس، يصر على الصمود والتمسك بالأمل.

* المتابع الدقيق لأعمالك الإبداعية يلاحظ أن كل عمل إبداعى جديد له فضاؤه الخاص، ونسأل: ما طقوسك الإبداعية؟ عندما تراودك فكرة رواية، هل يستلزم الأمر الإعداد المسبق، وعمل ملف بالشخصيات والأحداث؟

– طقوسى الإبداعية هى: لا طقوس. لا ألجأ إلى الموسيقى الهادئة، ولا الأضواء الخافتة، ولا الحجرة المغلقة، فقد أخلو إلى الكتابة وسط الصخب، هذا ما تعلمته فى اشتغالى بالصحافة. جزيرتى الإبداعية تتيح لى العزلة عما حولى. أشرت من قبل إلى العظيم بيرم التونسى الذى أبدع الكثير من قصائده فى جلسته على مقهى شعبى فى شارع السد بالحى الزينبى.

وبالنسبة للشخصية الروائية فهى تنتمى إلى مبدعها من حيث وضع البذرة فى الأرض، النطفة فى الرحم، لكنها تكتسب ملامحها من عملية التخلق. القصة يجب أن تكتب نفسها. فعل الكتابة اكتشاف. أرفض التصور بأن الكاتب يبدأ قصته وهو يعرف تمامًا صورتها النهائية. القصة تكتسب ملامحها وقسماتها أثناء ولادتها. قد يأتى المولود فى صورة غير التى كان يتوقعها الفنان. قد تبين القصة، أو الأحداث، عن ملامح ربما لم تخطر فى باله. كاتب القصة يختلف عن كاتب السيناريو، فى أن الثانى عنده قصة جاهزة، فهو يحول القصة إلى مشاهد. وفى كل الأحوال، فإن كتابة القصة ينبغى ألا تخضع للمنطق الصارم، للعقلانية التى قد تفقدها تلقائيتها. الفنان مطالب بأن يخفض صوته إلى حد الهمس، حتى يتحقق الإيهام بالواقع، ولا يتحدث الفنان نيابة عن شخصياته.

أحيانًا، أبدأ فى تصوير الشخصية، ولها فى مخيلتى ملامح محددة، ثم تذوى الملامح التى تصورتها أثناء عملية الكتابة ، لتحل – بدلاً منها – ملامح أخرى، فتأتى الشخصية مغايرة – سلباً أو إيجاباً – لكل ما تصورته. وربما بدأت فى كتابة عمل ما وفى داخلى وهم أنى أمتلكه، أعرف البداية والنهاية. فإذا بدأت فى الكتابة، أسطر قليلة أو كثيرة ، لم أعد سوى أداة للتسجيل. القصة تكتب نفسها، كأنها الأمواج التى تذهب بالقارب إلى شواطئ لم يكن يتوقع ربانه الوصول إليها. وبالتأكيد، فإن ما أريده بعد أن أتم كتابة عمل ما ، يختلف عن الصورة التى كتبته بها فعلاً ، تغيب شخصيات وأحداث وأماكن كنت أتصور أنها أساسية ، لتحل بدلاً منها شخصيات وأحداث وأماكن كانت مختفية فى تلافيف الذاكرة، ثم ظهرت فى وقت لم أحدده. انطلاقات الشعور لا تعرف الترتيب ولا المنطق، ولا يحدها زمان ولا مكان، فهى أشمل من كل زمان ومكان، يختلط فيها الماضى والحاضر واستشرافات المستقبل. لم يبدأ همنجواى أياً من رواياته على أنها رواية، لم يجلس إلى الورق – ذات يوم – ليكتب رواية، لكنه كان يبدأ كل ما كتب على أنه قصة قصيرة، قد تنتهى بالصورة التى أرادها، وقد تطول فتصبح رواية. وقد بدأت روايتى من أوراق أبى الطيب المتنبى باعتبارها قصة قصيرة، لكن اتساع القراءة فى الفترة التاريخية وسع كذلك من بانورامية الصورة التى يجدر بى تناولها، فتضاعفت الصفحات القليلة – كما كنت أعد نفسى – إلى ما يزيد عن المائة والخمسين صفحة. وكانت تلك اللحظة – مجموعتى القصصية الأولى – كتابًا أوليًا، يتكون من ثمانى قصص، هى أقرب إلى الاسكتشات، أو الرسوم التخطيطية، لأعمال أشد اقتراباً من فن القصة القصيرة، أشد اقترابًا من النضج. باختصار، فقد وشت تلك اللحظة بطموحاتى بأكثر مما رسخت تلك الطموحات. وكان على بعدها أن أعطى لنفسى إجازة، أعيد خلالها تثقيف نفسى، وأعيد النظر فى أوراقى، وأناقش إعجابى بالأساتذة الذين قرأت لهم: هل يقف عند حد الإعجاب، أو أنه يمتد – أحيانًا – إلى التأثر والتقليد؟ وهل الكتابة الروائية والقصصية هى الفن الذى ينبغى أن أخلص له بالفعل؟

كانت المتنبى روايتى الثالثة. شدنى فى سيرة الرجل ما كان يتناوب حياته من أمل ويأس، حتى لقى مصرعه – بصورة مأساوية – فى دير العاقول، لكننى اخترت من حياة المتنبى ما يجعله شاهداً على الحياة فى مصر أعوام إقامته فيها، وإن ارتكزت إلى مقولة كروتشى ” التاريخ كله تاريخ معاصر “، بمعنى أن التاريخ هو رؤية للماضى بمنظار الحاضر، وفى ضوء مشكلاته، وكان ذلك هو الباعث أيضًا لكتابتى روايات أخرى. وجدت فى استعادة التاريخ إضاءة لأحداث معاصرة .

وأحيانًا، فإنى أتقمص الشخصية بالتوغل فى العمل الإبداعى. تصبح هى أنا، أو أصبح أنا هى. وبالتأكيد، فقد كنت – على سبيل المثال – منصور سطوحى فى الصهبة، ومحمد قاضى البهار فى قاضى البهار ينزل البحر، وعماد عبد الحميد فى النظر الى أسفل، ورءوف العشرى فى الخليج، وحاتم رضوان فى الشاطئ الآخر، وصلاح بكر فى صيد العصارى، والراوى فى زوينة، وهاشم السعدنى فى زمان الوصل، والراوى شابًا فى مواسم للحنين، بل إنى لم أضمن شخصية إسماعيل صبرى روايتى أهل البحر إلا لأن اسمه أطلق على الشارع الذى ولدت ، ونشأت فيه.

وطبيعى أن الحرص على أن تكتب القصة نفسها قد أثمر بعض النتائج السلبية، وأخطرها الوقوع فى ” مطب ” السهو. فأنا أسمى الشخصية، ثم أختار – لسبب أو لغير سبب – اسمًا آخر، ويختلط الاسمان فى لحظات الكتابة، فلا أنتبه إلى التداخل المعيب إلا فى لحظات القراءة. هذا ما حدث فى روايتى ياقوت العرش ، حين اختلط اسما المنزلاوى والتميمى، وفى روايتى “بوح الأسرار” عندما أصبح اسم سليمان عبد الواحد – فى بعض الأحيان – سلامة عبد الواحد!. وفى زمان الوصل تسلل اسم الشخصية الحقيقى إلى إحدى الفقرات.

* اللافت ندرة كتاباتك فترة الستينات، قياساّ للفترات التالية؟

– غيابى عن فترة الستينيات أنسبه إلى نفسى. قليل ما نشرته فى صحف تلك الفترة، ولم أشارك فى الأنشطة الثقافية بصورة فعالة، ذلك لأنى ألزمت نفسى – قبل أن أفرغ للإبداع – أن أقرأ الإبداع، وما يتصل به، وأمضيت حوالى تسع سنوات أنهيتها بكتابى “مصر فى قصص كتابها المعاصرين”، الذى حصلت به على جائزة الدولة، وأصدرت أولى رواياتى “الأسوار”. ثم سافرت إلى الخليج فى رحلة عمل، استغرقت حوالى تسع سنوات أخرى، لم يكن لانشغالى فيها بالعمل الصحفى تأثير على الكتابة الأدبية، انتزعت من الوقت ما أنفقته فى القراءة والكتابة الإبداعية، وهو ما تواصل عقب عودتى إلى القاهرة، القراءة جزء من مشروعى الأدبى، وهى تسبق الكتابة. أعانى إدمان القراءة، أقرأ كل ما يقع عليه نظرى، لا أدقق فى المادة، أكتفى بأنها سطور على الورق، فلابد أن تقرأ. أحاول التعبير، وأواجه اتهامًا بغزارة الإنتاج، دون أن يتطرق أصحاب الاتهام إلى قيمة الإبداع، وهل يستحق التسمية، بل ودون أن يطرحوا المقارنة – من حيث الكم – بين ما صدر لى، وما صدر لزملاء أعزاء، تكاثرت كتاباتهم مثل خلايا نحل. لا أعتبر كثرة الكتابات مقياسًا لمكانة المبدع، ولا أعتبر قلة الكتابات مقياسًا مقابلاً، المهم أن يساوى الإبداع قيمة الوقت الذى أنفق فى كتابته، والورق الذى سطر عليه. إن لى مشروعى الأدبى الذى ينهض على فكرة المقاومة، وما يتصل بها من قضايا مهمة، تشكل فى مجموعها ما أعتبره فلسفة حياة، وتحاول الاقتراب من تكامل مشروعى الأدبى.

* لعلك تحدثنا عن حلمك الخاص والعام؟

– ظنى أنى لم أحلم – يومًا – منصب، ولا جائزة، ولا قيمة مادية من أى نوع، والآن، لا أريد أكثر من العزلة، أريد أن أقرأ، وأتأمل، وأكتب.

* هل مازلت تبدع باستخدام القلم، أو تكتب مباشرة على الكمبيوتر؟

– كتابة الصحافة أسجلها على الكمبيوتر مباشرة، أما كتابة الإبداع فهى تحتاج إلى تواصل العلاقة بين الذهن والذراعين والأصابع والقلم والورق. ربما انطلقت فى الكتابة دون أن يشغلنى سوى متعة الكتابة وحدها. وقد أحاول نفض المشكلات بالانغماس فى الكتابة، أتوحد بنشوة الإبداع. أنا أنغمس فى الكتابة حتى يسقط القلم من يدى، بتأثير ما لحق فى راحتى وأصابعى من تعب.

ولعلى أميل إلى الجمل القصيرة المتلاحقة، أحاول – عند المراجعة – أن أكثّف الجملة، أختزلها، فلا تطول دون مبرر، أو تصعّب – فى قراءتها – التقاط الأنفاس. وعلى غير صلة – فيما أقدّر – فإن استخدام الجملة الاعتراضية، أو الاستطرادية، بين شرطتين، أو قوسين، بعض أسلوب الكتابة عند كل من أديبنا الكبير المازنى، وأديب أمريكا اللاتينية بورخيس. أجد فى الكتابة بهذا الأسلوب ابتعاثًا للحميمية بين الكاتب والقارئ، نوعاً من التحدثية بينهما، وهو ما يناقض الرؤى بأن الجمل الاستطرادية تبطئ من اتصال السرد، أو تقطعه، وكثرة استخدام الفاصلة عندى لتأكيد الإيقاع، سبقنى إليه الرائع همنجواى، فاجتذب سرده القصصى والروائى قارئه، منذ الجملة الأولى حتى نقطة الختام. ولعلى أجد فى الجمل الاستطرادية وكثرة الفاصلة، ما يحقق التكثيف المركز فى الصياغة الأسلوبية. وكان همنجواى – إلى ذلك – يستخدم الكلمات التى يستخدمها الناس بالفعل. إنها – على حد تعبيره – الكلمات التى تستطيع أن تجعل القصة حقيقة، ينبغى استعمالها، بل يجب استعمالها.

* ما أقرب أعمالك الروائية لك؟ ولماذا؟

– لكل عمل موقعه فى ذاكرتى: بواعث كتابته، ظروف الكتابة، مدى إضافته إلى نظرتى الشمولية من خلال مجموع أعمالى. لو أنى حاولت أن أحدد رواية بالذات أجد أنها أقرب إلى نفسى، فسأختار كل ما صدر لى من روايات، وإن ترسخ فى الذهن – بصورة أقوى – ما شغلنى زمنًًا طويلاً ، كرباعية بحرى وأهل البحر، وإن كنت أجد نفسى – كروائى وكإنسان- فى العديد من الروايات التى عبرت عن سيرتى الذاتية بصورة وبأخرى، ومنها: حكايات الفصول الأربعة، زمان الوصل، رجال الظل، صيد العصارى، عناد الأمواج، صخرة فى الأنفوشى، وغيرها.

* ما أنسب الأوقات التى تخلو فيها للقراءة؟

– قبل أن تقيدنى عملية جراحية فاشلة، كانت أكثر قراءاتى فى المواصلات العامة، أجلس إلى جوار النافذة، بيدى كتاب، وفى اليد الأخرى قلم. وحتى الآن فأنا أقرأ لأقرأ لا لأكتب، أقرأ للمعرفة والفهم والاستنارة، ما أكتبه أصداء قراءات قد لا يكون لها صلة بما قرأت، أقرأ فى السياسة والاقتصاد وعلم النفس والطب إلخ.. ولعلى أتذكر مدرسى فى مدرسة البوصيرى الأولية، كان يقرأ عند سيره فى الطريق، أتساءل – بينى وبين نفسى- ألا يخشى أن يصطدم بما لا يتوقعه، شجرة – مثلاً – أو عمود إنارة، أو حتى بشرًا غابت عن تصورهم أحادية سيره. ألاحظ أن الرغبة فى الكتابة تواتينى وأنا أقرأ، لا أعرف متى يحدث ذلك، ولا أعرف البواعث التى تحفزنى لكتابة عمل إبداعى، وإن لاحظت أنى أتوقف عن القراءة فى لحظة ما، أنسى ما كنت أقرأه، وأبدأ فى كتابة ما لا صلة له فى الأغلب – بتنوع قراءاتى.

* ما أثر الصحافة فى إبداعك، والعكس؟

– تحولت الصحافة عندى من مجرد مهنة تتيح لى الكتابة الأدبية، إلى مصدر، نبع لا ينضب من الخبرات والتجارب والرؤى. كأديب، فإنى أدين للصحافة بأفضال كثيرة. ولعلى أضيف إن إشرافى على العديد من المواقع الثقافية قد أفادنى من حيث تحقق التواصل مع المشتغلين بالكلمة، والطالعين منهم على وجه التحديد.

* الأثر الإيجابى للمرض فى حياتك الإبداعية؟

– فى أشهر المرض الأولى، كان يغلبنى الملل وإحساس اللاجدوى، أنحى الكتب والأوراق والقلم، أشرد بالأسئلة: إلى متى؟ هل أظل قعيد البيت. ما قيمة العيش فى السكون إن امتد بلا نهاية، إلا أن يكون السكون النهائى؟

أتنفس اليأس، ثم تهب – فى الأوقات التالية – نسائم منعشة، محملة بحكايات أصدقاء مبدعين، طال رقادهم على الأسرّة، خذلتهم حركة الجسد، لكن حركة الذهن ظلت على عافيتها، لم تتأثر بقيود المرض، وأضافت إلى فسيفساء المشهد الإبداعى العربى. حاولت، فكتبت أحدث رواياتى: “ورثة عائلة المطعنى” التى تومئ دلالاتها إلى المتعسر من قضايانا المصرية، و”النفى إلى الوطن” التى افترشت مساحة فترة الصراع بين محمد على وعمر مكرم. حاكم أراد التطوير لصالح أبنائه وأحفاده، وزعيم لم يكن يشغله إلا صالح المصريين.

* ماذا تأمل من زوجتك الدكتورة زينب العسال؟

– أملى أن تكتب عنى زينب العسال كتابًا بحجم الأعوام التى أمضيناها معًا. لعلى أذكر قول كازنتزاكس لزوجته: سوف تضعين كتابًا عنى يا لينوتشكا، عليك أن تفعلى ذلك، لأن الآخرين سوف يقولون عنى أشياء كثيرة غير دقيقة. أنت الوحيدة التى تعرفنى جيدًا.