د. شهيرة لاشين [1]

مقدمة:

تنوعت طرق السرد في الرواية الجديدة بشكلٍ لافت، حتى إن النقاد اضطروا إلى توسيع رؤاهم ليستوعبوا كل هذه الأساليب التي أحدثت نهضة حقيقية في مجال الفن الروائي في كل أنحاء العالم. وصار واضحًا أن الرواية باتت الآن تحتل موقع سيد الأجناس الأدبية بامتياز في المشهد الثقافي العربي، بما تمتلكه من قدرة على التعبير عن تحولات العصر واستيعاب تناقضاته.

ويأتي تعريف الناقد المغربي حميد لحمداني في كتابه “بنية النص السردي”[2]؛ ليؤكد هذا التحول، إذ يرى أن القصة لا تُحدد بمضمونها فحسب، بل أيضًا بالشكل أو الطريقة التي يقدم بها ذلك المضمون. وهذا الطرح يعيد الاعتبار للشكل باعتباره مكونًا جوهريًا في التجربة الروائية، فالرواية ليست مجرد حكاية لها بداية ووسط ونهاية، وإنما هي فعل جمالي يتجلى في كيفية تقديم تلك الحكاية، أي في مجموع الوسائل والحيل التي يختارها الراوي.

وإذا كان هذا الوعي بالشكل قد أسس لفهم جديد للرواية، فإن تجربة أندريه جيد (1869-1951) شكّلت انعطافة محورية في تاريخ السرد الغربي. ففي روايته “مزيفو العملة” (1926) رفض أن يمنح الشخصيات أسماء محددة، وابتكر لأول مرة في تاريخ الرواية تقنية “المناجاة”. وبذلك زعزع سلطة الراوي التقليدي العالم بكل شيء، وأعطى للشخصية مساحة للمشاركة في السرد بصوتها ورؤيتها الخاصة. هذا التحول لم يكن مجرد تقنية شكلية، إنما كان إعلانًا عن بداية جديدة للرواية الأوروبية، حيث غدت الشخصية أكثر استقلالية، والراوي أقل هيمنة، وهو ما مهد الطريق لظهور تقنيات تيار الوعي وتعدد الأصوات لاحقًا.

في مرحلة لاحقة، جاءت ما بعد الحداثة لتحدث قطيعة جذرية مع الحداثة نفسها. فمنذ ثمانينيات القرن العشرين ظهرت المناهج ما بعد البنيوية، ولا سيما التفكيكية، التي قدمت نقدًا حادًا لمفاهيم الذات والوعي الذاتي والتقدم والحرية. وقد رفضت هذه المناهج السرديات الكبرى والحقائق الكونية، واستبدلتها بالقصص الجزئية والتأويلات الفردية. ومن هنا ظهر انحياز واضح للهامشي والمهمّش، واحتفاء بمبدأ “اللذة” في حد ذاته في الأدب والفن. وقد انعكس ذلك على الرواية الجديدة التي تميزت بسمات أساسية منها: تشظي الحدث وتفتت نواظم السرد، غياب الروابط السببية، الانفتاح على الأجناس الأخرى وعلى الموروثات التاريخية والدينية والفلسفية، إضافة إلى توظيف تقنيات العجائبي والغرائبي والسحري عبر الهذيان والهلوسة والأحلام وتيار الوعي والمنولوج الداخلي. وبذلك تحولت الرواية إلى فضاء مفتوح يتجاوز الواقعية المباشرة ويجعل من النص مختبرًا للتجريب الجمالي والفكري.

في السياق العربي، نجد أن نجيب محفوظ (1911-2006) يمثّل ذروة النضج الفني للرواية الحديثة؛ إذ جمع بين الاستفادة من المنجزات العالمية وتطوير خصوصية سردية مصرية وعربية، وواصل على مدى أكثر من نصف قرن تجديد أدواته السردية. فقد استلهم من الفن القصصي العالمي تقنيات متعددة، وصاغها ضمن بنية تستجيب للواقع المحلي وتستوعب في الوقت نفسه آفاق التجريب المعاصر. وهذا التوازن جعل من تجربته علامة فارقة في تاريخ الرواية، لا من حيث غزارة الإنتاج فحسب، وإنما من حيث الوعي المتجدد بالكتابة الروائية.

فنجد أن روايات مثل: “ميرامار، الكرنك، المرايا، أفراح القبة، يوم قتل الزعيم، العائش في الحقيقة، وحديث الصباح والمساء”، تكشف عن قدرته على تحويل القارئ من متلقٍ سلبي إلى مشارك فاعل في إنتاج المعنى، فتجاوزت نصوصه بذلك الثنائيات التقليدية بين ضمير المتكلم وضمير الغائب، وسمحت برؤية الأحداث عبر عيون جميع الشخصيات، وهو ما يُعرف بتعدّد الأصوات أو “البوليفونية” عند باختين. وتقوم أهمية هذا الأسلوب على إرساء حوارية داخل النص، حيث تتجاور الرؤى المختلفة وتتفاعل من دون أن يهيمن صوت واحد على البنية الكلية.

إن تتبع هذا المسار من خلال هذه الورقة البحثية؛ يكشف عن خيط ناظم يمتد من إعادة الاعتبار للشكل في تنظيرات لحمداني، مرورًا بتجارب أندريه جيد، ثم التحولات الجذرية لما بعد الحداثة، وصولًا إلى التجربة المحفوظية في الرواية العربية. ومن خلال هذا المسار سنرى أن الرواية لم تعد محصورة في كونها حكاية خطية، وإنما أضحت مشروعًا جماليًا ومعرفيًا مفتوحًا على التعدد والتشظي والتجريب. كما أن حضور نجيب محفوظ يؤكد أن الرواية العربية لم تقف عند حدود التلقي، وإنما أسهمت في صياغة نموذج خاص قادر على محاورة المنجز العالمي وتقديم إضافة نوعية إليه.

صورة للكاتبة مع المنظمين في فعاليات ورشة “فنيّات سرد ما بعد الحداثة” بالمجلس الأعلى للثقافة –2024

طبيعة سرد ما بعد الحداثي في الرواية الجديدة:

جاءت روايات ما بعد الحداثة في الأدب الغربي كرد فعل على أحادية الوعي الروائي الواقعي التي سادت في روايات الحداثة، بعدما استنفدت الأخيرة إمكاناتها. لقد كان ذلك بحثًا عن زوايا جديدة لفهم العلاقة بين السرد والكاتب والواقع، الأمر الذي قاد إلى انتقاد الأشكال التقليدية التي لم تعد قادرة على تلبية متطلبات الرؤية الجديدة. فظهرت أنماط مبتكرة مثل الرواية ذات التولد الذاتي (القص الإضافي)، والرواية التي يندمج فيها دور المؤلف والقارئ والناقد معًا، إضافة إلى الدور الجديد للقارئ الخلّاق الذي غدا مؤلفًا موازيًا للنص[3].

لقد تحول القارئ في نظريات ما بعد الحداثة إلى طرف أساس مع المؤلف في خلق التخييل السردي، فعندما يكتب المؤلف نصًا يستجيب ضمنًا لمتطلبات القارئ وتوقعاته، والقارئ بدوره يفعَّل مضمون النص؛ فالنص وفق منظور ما بعد الحداثيين، إنْ هو إلا نسيج فضاءات بيضاء، وفراغات ينبغي ملؤها، ومن يبثه يتوقع أنه فراغات سوف تُملأ، فيتركها بيضاء لسببين؛ الأول: لكون النص آلة كسولة أو مقتصدة، تحيا من قيمة المعنى الزائدة التي يكون المتلقي قد أدخلها إلى النص، والثاني: لأن النص بقدر ما يمضي من وظيفته التعليمية إلى الوظيفة الجمالية، فإنه يترك للقارئ المبادرة التأويلية[4].

ولما كانت هذه الرؤى الجديدة مقدرة للانتشار حيثما وجدت بيئة ملائمة، كان من الطبيعي أن تتأثر الرواية العربية بها. فبعد عقود من الدوران في فلك الرواية التقليدية منذ رواية “زينب” لمحمد حسين هيكل، وتجذر الاتجاه الرومانسي والاجتماعي الواقعي في الأربعينيات والخمسينيات، ثم بروز الاتجاه الحداثي الذي أحدث تحولًا في المعايير الأدبية الراسخة، جاءت هزيمة 1967 وما تبعها من تحطم الواقع القومي والاجتماعي لتفسح المجال واسعًا أمام الرواية الحداثية، التي أخذت تحل محل النزعات الواقعية القديمة[5].

إن تبني الروائيين العرب لمفهوم الرواية الجديدة، في سياقات الحداثة وما بعدها، كان استجابة للتحولات السياسية والاجتماعية، ولطبيعة العملية الإبداعية التي تميل بطبيعتها إلى التجريب وتجاوز الحدود. ويُضاف إلى ذلك خصوصية كل كاتب وذاتيته وانفعاله بالواقع. وإذا كان تأثرهم بالمنجز الغربي واضحًا، فإن هذا لا يلغي امتلاكهم لخصوصية متجذرة في تراثهم الحضاري وواقعهم المعيش، بما يحمله من قضايا وأسئلة تجعل التجربة الروائية العربية متفردة في إطارها العام.

لقد قامت الرواية التقليدية على مصدرين أساسيين: الأول هو الجمالية الواقعية التي ميّزت رواية القرن التاسع عشر، حيث كان التركيز على المرجعية التاريخية والتمثيل الاجتماعي من خلال خطاب يرتكز على الحبكة والشخصية. أما المصدر الثاني فهو الجمالية الحداثية التي برزت في أوائل القرن العشرين، والتي منحت الأهمية القصوى للقالب والشكل والأسطورة، مؤسسةً بذلك لرؤية جمالية تحتفي بالخلق الرمزي للعمل الروائي. غير أن الرواية المعاصرة أو الجديدة تجاوزت هذين المصدرين معًا، لتتجه نحو نص من إنتاج وعي مؤلفه، نص غير محكوم بالشخصيات أو الأنساق المسبقة من القيم والعواطف، بل قائم على إيقاع الإنشاء نفسه. وهنا يصبح النص مكتفيًا بذاته، كما يتجلى الافتتان بالعملية الروائية ذاتها في شكل من المحاكاة التهكمية للبنية، أقرب إلى لعبة قابلة للإبدال والتبديل، بحيث يتحول الكاتب والشخصية والحبكة والقارئ إلى مكونات متداخلة في موضوع الرواية نفسها[6].

وعلى هذا الأساس، عرفت الكتابة السردية في مرحلة ما بعد الحداثة تحولات جذرية في الشكل والمضمون وآليات التلقي. ففي قراءته لكتاب ستيفان ماير، يعدد إبراهيم طه أبرز آليات ما بعد الحداثة في بناء الحبكة، ومنها: كسر التتابع الزمني للأحداث، وتجاوز الحبكة الخطية المتصاعدة، وتحرير السرد من هيمنة حدث مركزي، وشد انتباه القارئ إلى عملية السرد أكثر من موضوعه. كما برزت ملامح أخرى كالتعدد الصوتي، وزوال مفهوم البطل التقليدي وحلول اللابطل أو تفتت السلطة بين شخصيات متعددة، إضافة إلى تمييع الحدود بين الراوي والشخصيات، وتكثيف التناص والرمزية والغموض، وإحلال التفتيت محل الوضوح، وصولًا إلى إعلان “موت المؤلف” وإسناد الدور الإبداعي إلى القارئ. ويتعزز هذا المنحى بظاهرة تهجين النص، حيث تُمنح الرواية هوية هجينة متعددة الأجناس والأنواع[7].

مما يجعلنا نقول أن رواية ما بعد الحداثة واقعيتها في الارتداد والتعبير عن ذاتها، وعن كونها محض عمل تخييلي، لا في ما يقع خارجها، فإذا كانت الرواية الواقعية تبتغي إقناعنا- نحن القراء- بأن النصوص الروائية هي إطلالات مشرعة على العالم نتمكن من خلالها رؤية العالم الروائي-المتماهي مع العالم الحقيقي-، فإن ما بعد الحداثة تبتغي بكل توق وعزيمة لا هوادة فيها طرح هذه الفكرة وإلغائها كليًّا؛ إذ تستأنس الرواية ما بعد الحداثية بفكرة أن الرواية محض خيال وأنها هيكل مختلق، لأن الوعي بالتركيب ضروري حتى لا يخلط الناس الحقيقة بالخيال، أو أن هيكلوا العالم على أساس الوهم[8].

وتتجلى هذه الرؤية في بنية الرواية ذاتها، التي لا تسعى إلى الاكتمال، بل تعكس مبدأ التشظي وعدم الاستقرار. فالشخصيات، مثلًا، قد لا تُمنح أسماء مكتملة، وإنما يكتفى بالحروف الأولى مثل “ك” أو “أ”، في دلالة على تراجع الحاجة إلى الهوية الثابتة للشخصيات، وتعويضها بسمات عشوائية قابلة للتبديل. إن هذه العشوائية ليست مجرد تفصيل ثانوي، وإنما استراتيجية سردية مقصودة تكرس مبدأ التفكك الذي تقوم عليه الرواية الجديدة، وتجعل النص فضاء مفتوحًا على احتمالات لا نهائية[9].

تيار الوعي في الرواية الجديدة:

ظهر تيار الوعي في أوروبا متأثرًا بالفلسفة الجديدة للفن، ويمكن تعريفه بأنه ذلك النوع من السرد الذي يركز على ارتياد المستويات ما قبل الكلام من الوعي، بهدف الكشف عن البنية النفسية للشخصيات. وقد عرّفه روبرت همفري بأنه منهج يُعنى بتقديم الجوانب الذهنية للشخصية وتمثيل عملياتها الداخلية. ومع التجارب الروائية الكبرى لرواد هذا التيار مثل جيمس جويس، وفرجينيا وولف، ودوروثي ريتشاردسون، وويليام فوكنر، ومع استلهامهم لنظريات التحليل النفسي الفرويدي، أضحى الطريق ممهَّدًا أمام كتّاب ونقاد كثيرين، ومن بينهم العرب، لاستيعاب هذه الحداثة في الخطاب السردي. فقد أتاح تيار الوعي إمكانية الولوج إلى العالم الداخلي للشخصية، والكشف عن بواطن الذات، والغوص في عوالم اللاشعور، وهو ما مثّل انتقالًا نوعيًا في بنية الرواية من معالجة الخارج إلى رصد الداخل، ومن تتبع الحدث الخارجي إلى مراقبة العمليات النفسية المتفاوتة الدرجات بين الانضباط الواعي والانفلات اللاواعي.

ويُعد نجيب محفوظ من أبرز الروائيين العرب الذين انعطفوا نحو توظيف هذه التقنية. فإذا كانت الثلاثية قد حافظت في بداياتها على أسس الواقعية التقليدية، فإن رواياته اللاحقة في ستينيات القرن العشرين جاءت حاملة سمات فنية جديدة، أهمها الاهتمام بالبنية النفسية والبعد الداخلي للشخصية. بل يمكن القول إن محفوظ جعل من الحقيقة الداخلية للشخصية نقطة الانطلاق لرؤية الأحداث والوقائع الخارجية، أي أن العالم الخارجي لم يعد مرجعًا مستقلاً بذاته، بل انعكاسًا لمرآة الذات ومخزونها النفسي.

لقد أسهم تيار الوعي، بما أفرزه من أشكال الواقعية الجديدة، في إحداث نقلة نوعية في مسار الرواية العربية، حيث تأثر الروائي العربي بالفلسفات الحديثة والمترجمات النقدية، ونقل كثيرًا من التقنيات والأساليب المبتكرة بما يتناغم وروح المرحلة التاريخية والاجتماعية التي عاشها.

ويمكن تحديد أبرز المقومات الفنية لتيار الوعي المستقاة من التراث الروائي الأوروبي في جملة من الأساليب السردية. أولها هو المونولوج الداخلي المباشر، حيث يغيب حضور المؤلف وعلامات الترقيم، وتتدفق الأفكار في شكل غير مترابط ومعقد، على خلاف المونولوج غير المباشر الذي يحتفظ فيه المؤلف بمسافة تعليقية أو وصفية. وإذا كان المونولوج يتقاطع مع المناجاة في انكفائه على الذات، فإن الفارق الجوهري بينهما يكمن في أن المناجاة تقدم معلومات بطريقة غير مباشرة، بينما لا يسعى المونولوج المباشر إلى ذلك.

كما أن رواد تيار الوعي أظهروا نزوعًا واضحًا نحو استخدام الرمز، فضلًا عن تأثرهم بتقنيات السينما الحديثة مثل المونتاج، واللقطة البطيئة، واللقطة القريبة أو المزدوجة، إضافة إلى الوسائل الميكانيكية كالطباعة وعلامات الترقيم والأقواس التي تنقل مسار الرواية بين أزمنة وأمكنة متباينة. صحيح أن بعض هذه التقنيات كان حاضرًا قبل ظهور تيار الوعي، غير أن اعتمادها الواعي وتكثيفها بوصفها أدوات أساسية للكتابة الروائية كان السمة المميزة للرواية الجديدة[10].

في سياق الاهتمام بالمستويات الانفعالية الداخلية، تبرز في أعمال نجيب محفوظ صورة البطل المقهور، وهي الشخصية التي وصفها عبد الرحيم الكردي[11] بأنها تمثل إضافة جديدة إلى الرواية العربية، إذ ظهرت في البداية بملامح باهتة في بعض أعماله ذات البعد السياسي-الاجتماعي مثل “الشحاذ واللص والكلاب”. وعلى الرغم من تأثر محفوظ بالتقنيات السردية الغربية، فقد تمكن من تحقيق توازن دقيق بين العالم الداخلي للشخصية وبين الأحداث الخارجية التي تحيط بها.

وعلى الرغم من استفادة محفوظ بألوان التكنيك للقصة الغربية إلا أنه استطاع أن يحدث التوازن بين العالم الداخلي للبطل، وبين الأحداث الخارجية، ولعله تأثر ب”ويليم فوكنر” الذي سعى إلى إعادة التوازن إلى السرد الأوروبي بعد أن طغت فيه المعالجات الداخلية المكثفة والمعقدة، وتميز في الوقت ذاته بقدرته على استقصاء الصراعات النفسية بدقة وعمق. وقد تجلت ملامح هذا التأثير في رواية اللص والكلاب، حيث حاول أن يوفّق بين الحقيقتين الداخلية والخارجية، في إطار سردي يدمج بين التجربة الذاتية والبعد الاجتماعي[12].

تيار الوعي وعلاقته بتعدد الأصوات في الرواية الجديدة:

تتجلى في الرواية متعددة الأصوات أنماط متباينة من الوعي، ولاسيما الوعي الإيديولوجي، حيث تتوزع الشخصيات بين من يملك وعيًا زائفًا، ومن يتمتع بوعي واقعي بالظروف المحيطة، ومن ينزع نحو وعي ممكن يتطلع إلى تغيير الواقع واستبداله بواقع أفضل. وبهذا يتحدد الوعي داخل النص في مستوياته السلبية والإيجابية، تبعًا لتنوع الشخصيات ومصادر ثقافتها واختلاف منظوراتها السياسية والحزبية والنقابية والاجتماعية.

حين صاغ باختين مفهوم “تعدد الأصوات” بوصفه علاقة مركبة بين “الشخصية–الصوت”، أرسى رؤية نقدية تنقذ النص من هيمنة وجهة نظر أحادية، ليغدو النص مفتوحًا على تعدد الأصوات بما يعنيه من تعدد وجهات النظر. ومن خلال هذا المنظور تتحقق إمكانية حضور رؤى متعارضة، فتتسع الرواية للغات وأساليب وطرائق تعبير مختلفة، ويتحول الصوت ذاته إلى نمط من أنماط الوعي.

وبالتالي يتجســد في النصــوص التي تحمل ميزة تعدد الأصوات في رواية تيار الوعي، الحضور القوي للشــخصيات والمقدرة العالية، لكي تصبح صوتا جنبا إلي جنب صوت الكاتب، فهي تتقدم كوعي مستقل عن وعي الكاتب. وفي الحقيقة، حين نعطي لكل الأصــوات حقها في الهيمنة على النص، وبأن تتحدث في آن واحد دون أن تهيمن إحداها علي سائر الأصوات؛ فإننا بذلك نخلق قوة وهيمنة للصوت الضعيف، وهذه القوة تصبح خيطا يشــد بعض هذه الأفكار المبعثرة إلى بعضها، فتبدو الأصوات قد دخلت في علاقات دلالية تتصدر شــخصية البطل بقية الشــخوص الروائيــة[13].

ومن هذا المنطلق يتضح أن تيار الوعي ليس مجرد تكنيك يُستعمل لذاته، وإنما هو أسلوب يكشف عن إدراك عميق لقوة الدراما التي تتحرك في أذهان البشر. فالتقنية تسعى إلى تعرية الشخصية وإظهار حقيقتها الداخلية من دون أن تفصلها عن واقعها الاجتماعي، إذ تُبرز أبعادها النفسية عبر الاعتماد على اللاوعي الذي يتعامل مع المدركات في صورة مجزأة ومفككة ومتكررة، وهو ما ينعكس في جمل غير مكتملة أو متقطعة تعكس تدفق العقل الباطن[14].

ويظهر أثر هذه التقنية أيضًا في تركيز الكاتب على أحلام اليقظة والذكريات، بحيث تخلو القصة أحيانًا من الحوادث بالمعنى التقليدي، ويتراجع النظام المنطقي للأحداث لصالح انسياب الأفكار. وبما أن النص لا يلتزم بالتسلسل الزمني، فإن اكتمال الأحداث لا يتضح إلا عند انتهاء القراءة وإعادة القارئ ترتيبها في مخيلته. ومن ثم قد يصل الأمر إلى إلغاء دور الراوي التقليدي، وإسناد مهمة السرد كاملة إلى إحدى الشخصيات كي تكشف أعماقها الباطنية. وفي حالات أخرى، يتناوب الراوي مع الشخصية، فينشأ تداخل وامتزاج بين وعي السارد ووعي الشخصية، بما يمنح النص ثراءً تعبيريًا ويعمق أبعاده الدلالية[15].

ومن النماذج الدالة على ذلك ما نجده في رواية “أفراح القبة” لنجيب محفوظ، حيث يقدّم الكاتب عبر المونولوج الداخلي صورة دقيقة للصراع النفسي الذي يعيشه “طارق رمضان” لحظة عودته إلى باب الشعرية. يتجسد هذا الصراع في لغة مثقلة بالضيق والقهر والشعور بالخزي والمهانة، وهو ما يتبدى في عباراته المشبعة باللعنات والرفض والتمرد، إذ يتنقل بين استدعاء الماضي واستنكار الحاضر، كاشفًا عن مأساة داخلية تتجاوز الحدث الظاهري لتصل إلى عمق التجربة الإنسانية. إن هذا الحديث الداخلي يمثل “نجوى باطنية” تكشف عن مأزق الشخصية، وعن نظرتها الوجودية المأزومة إلى نفسها ومحيطها:

“أية كآبة تغشاني وأنا أخترق باب الشعرية. منذ سنوات لم تقترب منه قدماي. حتى التقوى والخلاعة، حتى أغوص في زحام وضوضاء وغبار النساء والرجال والصبية. تحت سقف الخريف الأبيض. كل شيء يلوح لعيني في ثوب الازدراء والكآبة. حتى الذكريات منفرة جارحة بما فيها مجيئي بتحية لأول مرة وهي تتأبط ذراعي في مرح. مثل الهوان في الظل ومعاشرة الصعاليك والقبوع الحقير تحت جناح أم هاني- اللعنة على الماضي والحاضر- اللعنة على المسرح والأدوار الثانوية، اللعنة على أول نجاح تأمله من لعب في مسرحية عدو مجرم وأنت تعلو الخمسين من العمر..” ص10

وفي موضع آخر من الرواية يواصل محفوظ تعميق تقنية الاستبطان من خلال المونولوج الطويل الذي ينطق به “عباس كرم يونس”، حيث يصل النص إلى ذروة المأساة: ” ما توقعت ذلك قط! أين موسم المطر الذي تغنى به سرحان الهلالي؟ لا توجد أفكار، إذا وجدت فكرة تمخضت عن لا شيء، إذا تطلبت فكرة تأملًا كتم أنفاسها الجفاف والخمود-إنه الموت- الموت كما يتبدى لحي- إني أرى الموت وألمسه وأشمه وأعاشره، انخرطت في سباق مميت، ولكن الجفاف استفحل حتى صرت جسدًا بلا روح. وتسلل إليَّ صوت الفناء الساخر ينذرني بأنني قد انتهيت، لقد عبث بي ما شاء له العبث ثم غادرني مكشرًا عن أنياب القسوة والاعدام” ص175. هنا يتبدى البطل في لغة اعترافية تواجه الانهيار الداخلي، وتكشف عن وعيه بحقيقة ترديه وسقوطه، وانهيار أسرته وفنه. وبالتالي تتحول لغة الخطاب إلى مواجهة صريحة مع الذات، مفعمة بالإحساس بالجفاف والعدم، حيث يستحضر البطل الموت لا كفكرة مجردة، وإنما كخبرة معاشة يتلمسها في تفاصيل وجوده اليومي. هذه اللغة الاعترافية التي تمزج بين اليأس والإفصاح الصادم تمنح النص بعدًا دراميًا كثيفًا، وتفتح المجال أمام القارئ لمعايشة التجربة الداخلية للشخصية في أعمق مستوياتها.

تفتيت زاويا السرد في الرواية الجديدة:

- الرواية الجديدة في مقابل الرواية ذات الصوت الواحد:

إذا كانت الرواية المونولوجية تقوم على صوت إيديولوجي واحد يتكئ على سارد مطلق العِلم يهيمن على النص، فإن الرواية الجديدة أو الرواية البوليفونية تنبني على تعدد الأصوات في مستويات عدة: اللغة، والأسلوب، والمنظور السردي، والإيديولوجي، والشخصيات. ومن ثم فهي تتيح فضاءً حواريًا تتقاطع داخله أصوات متعارضة ومواقف متباينة، بحيث لا يعود النص قائمًا على رؤية أحادية مغلقة، وإنما على جدلية مفتوحة تعطي القارئ حرية تأويلية واختيارية[16].

وعليه، يمكن تلخيص الأسس التي تقوم عليها الرواية الجديدة ذات الأصوات المتعددة في النقاط الآتية:

- تنوع المنظورات السردية واختلاف وجهات النظر (الرؤية من الخلف، الرؤية المصاحبة، الرؤية من الخارج).

- توظيف ضمائر سردية متعددة (المتكلم، المخاطب، الغائب) بما يتيح تنوعًا في زاوية النظر.

- تعدد الرواة والسراد بما يعكس اختلاف المواقف الفكرية وتباين الإيديولوجيات.

- منح كل شخصية حرية التعبير عن منظورها الفكري والسياسي والاجتماعي دون تدخل مباشر من المؤلف لترجيح رأي على آخر.

- انفتاح النص على جدلية الأفكار، حيث تتجاور الأصوات وتتحاور من غير أن يُفرض على القارئ موقف بعينه.

بهذا المعنى، فإن الرواية البوليفونية تمثل صيغة أدبية ديمقراطية، تستوعب القراء جميعًا، وتمنحهم مساحة للاستجابة والتفاعل واختيار الموقف الذي يرونه أقرب إلى قناعاتهم. إن قوتها تكمن في رفضها للوصاية السردية، وفي إصرارها على جعل النص ساحة مفتوحة للحوار والاختلاف، لا مجرد وسيلة لتمرير رؤية أحادية أو إيديولوجيا مغلقة.

- أشكال القص في الرواية متعددة الأصوات:

في مجال الرواية متعددة الأصوات يمكن التمييز بين شكلين رئيسيين من أشكال القص [17]:

الشكل الأول: يقوم على اشتراك الرواة في تناول حادثة واحدة من زوايا متعددة، بحيث يقدّم كل راوٍ روايته الخاصة للحدث نفسه، ويتجسد هذا الشكل بوضوح في رواية ميرامار لنجيب محفوظ، التي تمثل ذروة التجريب في تعدد الأصوات. فقد أشار الدكتور محمد حسين عبد الله [18] إلى أن محفوظ لا ينظر إلى الشكل بوصفه إطارًا خارجيًا للأحداث أو مجرد تنظيم للشخصيات، وإنما باعتباره بناءً يتحدد بوظائفه، حيث تتكامل الأجزاء لتخدم الرؤية الكلية. ويظهر ذلك في توزيع الرواية إلى فصول تحمل أسماء شخصياتها: عامر وجدي، حسني علام، منصور باهي، سرحان البحيري، بحيث تُروى الأحداث ذاتها من وجهات نظر مختلفة، الأمر الذي يرسخ نسبية الحقيقة وذاتية الرؤية، ويؤكد أن الواقع انعكاس متنوع يختلف باختلاف الزوايا التي يُنظر منها إليه.

الشكل الثاني: يقوم على اشتراك الرواة في قص أحداث متعاقبة زمنياً، كأن تتوزع وقائع يوم واحد بين شخصيات متعددة؛ فتسرد الأولى جزءًا، وتكمل الثانية جزءًا آخر، وهكذا حتى تكتمل الفترة الزمنية المحددة. غير أن هذا النمط أكثر عرضة للتفكك، ما لم يفلح الروائي في ابتكار روابط محكمة بين الأصوات، تكفل وحدة العمل ومنطقيته الداخلية. وبذلك فإن نجاح هذه التقنية يتوقف على قدرة الكاتب على نسج الخيوط المختلفة ضمن بناء فني متماسك.

التوجه العام في رواية “تعدد الأصوات” عند نجيب محفوظ:

إن التوجه العام نحو تعدد الأصوات عند نجيب محفوظ لا يتخذ طابعًا واحدًا ثابتًا، وإنما يتنوع من رواية إلى أخرى بحسب زاوية التقييم التي تتحكم في بنية العمل، ويمكن تقسيم هذا التوجه إلى ثلاثة أقسام رئيسية:

القسم الأول: التقييم الأخلاقي

ويتجسد في روايات مثل ميرامار، الكرنك، المرايا، حديث الصباح والمساء. في هذا الاتجاه ينصبّ السؤال الرئيس على البُعد القيمي: هل هذه الشخصيات خيّرة أم شريرة؟ صاعدة أم ساقطة؟ ويكشف محفوظ في هذا السياق عن شبكة من النماذج المتعارضة أخلاقيًا، بحيث يغدو النص ساحة لصراع القيم. ففي ميرامار نجد مثلًا: النزيه الوفدي عامر وجدي، والإقطاعي الصغير المنحل حسني علام، والمثقف اليساري الخائن منصور باهي، والبرجوازي الصغير الانتهازي سرحان البحيري. أما في الكرنك فتظهر قرنفلة بوصفها الشخصية النزيهة المحبوبة من الجميع، في مقابل شخصيات سلبية مثل إسماعيل الشيخ وزينب دياب، بينما يتحرك حلمي اليساري في خط معاكس لهما، ليؤكد المفارقة الأخلاقية التي تسعى الرواية إلى تجسيدها.

القسم الثاني: التقييم المعرفي

ويتضح في روايات مثل أفراح القبة، العائش في الحقيقة، قشتمر. ويتركز السؤال في هذا الاتجاه على البعد المعرفي: هل تستطيع الشخصيات أن تبلغ معرفة صحيحة بالعالم وبالآخرين وبذواتها؟ هنا يتحول السرد إلى وسيلة اختبار للوعي وحدود الإدراك، وتغدو الشخصيات في مواجهة أسئلة وجودية تتعلق بجدوى المعرفة ودقتها وإمكاناتها، فيكشف محفوظ عن هشاشة اليقين وصعوبة الوصول إلى الحقيقة الكاملة.

القسم الثالث: مزج التقييم الأخلاقي والمعرفي

ويتمثل هذا التوجه في رواية “يوم قُتل الزعيم”، حيث يلتقي السؤال الأخلاقي بالسؤال المعرفي في صياغة مركبة. وتصبح الرواية بمثابة دعوة إلى رؤية جديدة يلتقي فيها العقل بالحب، ويتداخل فيها الوعي القيمي مع الوعي المعرفي. وهنا تتجلى محاولة محفوظ في البحث عن صيغة تتجاوز الفصل التقليدي بين الأخلاق والمعرفة، ليقدّم نصًا يعكس تعقيد التجربة الإنسانية في مستوياتها كافة[19].

يتضح من هذا التقسيم أن نجيب محفوظ قد تعامل مع التعدد الصوتي باعتباره أفقًا مفتوحًا للتجريب، فمرة يوجه الأصوات نحو الكشف الأخلاقي، ومرة أخرى نحو اختبار حدود المعرفة، وفي مرحلة ثالثة يجمع بين البعدين في رؤية أكثر تركيبًا. هذا التنوع في توظيف التعدد الصوتي يكشف عن وعي محفوظ بأن الرواية ليست مجرد حكاية، وإنما أداة لفحص العالم وتفكيك القيم والمعارف في آن واحد.

إن قراءة تعدد الأصوات في روايات محفوظ عبر منظور التقييم الأخلاقي والمعرفي تكشف أن مشروعه الروائي ينهض على تجاوز الأحادية، سواء في الرؤية أو في القيمة. فالأصوات المختلفة لا تكتفي بتقديم مواقف متعارضة، لكنها تفتح أمام القارئ مجالًا رحبًا للتأمل في الأسئلة الكبرى المتعلقة بالخير والشر، بالمعرفة والجهل، بالعقل والعاطفة. ومن هنا تتحدد فرادة محفوظ، الذي جعل من التعدد الصوتي أداة فكرية ومعرفية لفهم الإنسان والعالم.

تحليل تقنيات السرد التي تستخدم لتعزيز تعدد الأصوات:

هناك العديد من التقنيات والفنيات السردية التي تُسهم في تعزيز تعدد الأصوات داخل الرواية، ومن أبرزها:

- تعدد الشخصيات أو تعدد الرواة:

تقوم الرواية متعددة الأصوات على حضور مجموعة من الشخصيات التي تدخل في صراع فكري وإيديولوجي فيما بينها. وتمتاز هذه الشخصيات باستقلال نسبي يتيح لها حرية كاملة في التعبير عن عوالمها الداخلية والموضوعية، كما تمتلك الحق في إبداء الكلمة الصريحة التي قد تتعارض، بدرجات مختلفة، مع صوت المؤلف أو السارد أو حتى البطل الموجَّه من قبل الكاتب.

ويُعدّ اعتماد تقنية تعدد الرواة وسيلة فاعلة لإشراك القارئ في عملية بناء النص الروائي، إذ تتقاطع الأصوات وتروي كل شخصية من موقعها الخاص وفقًا لرؤيتها، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعارض في تصوير الحدث الواحد تبعًا لاختلاف القناعات والمنطلقات. وهنا يتولد لدى القارئ شعور بالشك والحيرة، ويُدفع لبذل جهد أكبر في إعادة تركيب الأحداث وصياغة انطباعاته عن الشخصيات.

وقد تحدث نجيب محفوظ عن تقنية تعدد الأصوات، فقال أنها تفتح أمامه المجال للتجديد والابتكار، فهي طريقة تتيح له حرية البناء والحركة غير مقيد بأسلوب واحد في القص، وكما أنه ليست هناك شخصية واحدة تقص الأحداث بلسانها فتعطي انطباعها واختياراتها، ولكن هناك عدة شخصيات لكل منها علاقاتها وعالمها واهتماماتها النفسية والفكرية[20].

وقد تم استخدام تقنية تعدد الرواة في رواية أفراح القبة لنجيب محفوظ، وهو ما جعل الحدث الواحد يعرض من أكثر من زاوية: من ذلك مشهد ” نعش تحية” وتحية هي زوجة عباس كاتب المسرحية، تزوجها وهو يعلم أنها عشيقة طارق رمضان، ولكن الأول تزوجها لينقذها من سوء معاملة الثاني، ومن سوء وضعها الاجتماعي، تم تناول الحدث من قبل الشخصيتين كالآتي:

- يتحدث طارق رمضان عن جنازة تحية: “يقتحمني انفعال قهار عند رؤية النعش، فأجهش في البكاء مغلوبًا على أمري، كأنه أول نعشٍ أراه”

- أما عباس كرم فيقدّم المشهد نفسه من زاوية مختلفة: “لم أذكر من تلك الأيام إلا بكاء طارق رمضان، لقد تماسكت أمام الناس بعد أن نفدت دموعي في صوت وحدتي، وإذا بصوت طارق منفجرًا في ضجةٍ لفتت إليه أنظار زملائنا في المسرح، تساءلت عن معنى ذلك، أكان يحبها ذلك الحيوان؟”

الحدث واحد، غير أن زاوية نقله تختلف: طارق يقدمه بانفعال المحب الذي فقد عزيزًا، بينما يرويه عباس بوعي الزوج الذي يدرك ماضي العلاقة المعقدة بين تحية وطارق، فيتعجب من بكائه الذي يتناقض مع سلوكه السابق تجاهها.

تكشف هذه التعددية في السرد عن جوانب عدة:

- إتاحة المجال للقارئ ليبني قناعته الشخصية من خلال تحليل سلوك الشخصيتين ومقارنة الروايات المختلفة.

- إظهار الكيفية التي تُهمَّش بها بعض الأحداث من قبل شخصية معينة بينما تُبرزها شخصية أخرى؛ فطارق يغفل عن الإشارة إلى إساءته لتحية، في حين يذكّرنا عباس بذلك ضمنيًا.

- تعدد اللغات والأساليب:

يستند هذا النوع على مجموعة من الأساليب التي تشكل البعد التعددي، أو ما يسمى أيضا بالصياغة الحوارية أو الديالوجية. ومن أهم الظواهر الفنية، التي تنبني عليها الرواية المتعددة الأصوات: المحاكاة الساخرة ، والحوار، والتهجين، والتناص، والأجناس المتخللة وغيرها. هكذا، فجميع لغات التعدد اللساني، مهما تكن الطريقة التي فردت بها، هي وجهات نظر نوعية حول العالم، وأشكال لتأويله اللفظي، وبهذه الصفة، تلتقي وتتعايش داخل وعي الناس، وقبل كل شيء داخل وعي الروائي الخلاق. وبهذه الصفة أيضا، تعيش حقيقة، وتصارع، وتتطور داخل التعدد اللساني الاجتماعي[21].

يتجلى هذا البعد بوضوح في رواية أفراح القبة لنجيب محفوظ، حيث عمد الكاتب إلى إدخال مسرحية داخل النص الروائي، مسرحية تحمل اسمًا خاصًا بها، وتضم الشخصيات ذاتها التي تتحرك داخل الرواية، غير أن النهايات تختلف. تبدأ الرواية ببروفات المسرحية، ليكتشف القارئ لاحقًا أن هذه المسرحية كتبها مؤلف الفرقة المسرحية متناولًا حياة الشخصيات نفسها. هذا التوازي بين الأحداث المسرحية والروائية يمنح القارئ فرصة للتحاور مع المؤلف، ويعطيه دورًا فاعلًا في تلقي النص وتأويله. حتى أن المؤلف، داخل البنية السردية، يتوجس من رد فعل الجمهور فيحذف مشهدًا يتضمن مقتل طفل خشية إثارة غضب المتلقين.

ومن بين الشخصيات المحورية التي يكشف النص أبعادها عبر هذا البناء المزدوج شخصية عباس، الذي لجأ إلى الكتابة بعد أن اهتزت أمامه القيم وسقطت رمزية الأبوين بوصفهما ملاذًا وحماية. فقد عبّر بوضوح عن موقفه قائلاً: “إني أرفض أبوي”. سقوط هذا اليقين دفعه إلى الاحتماء بالفن، فجعل من الكتابة وسيلة لمحاكمة والديه ومجتمعه على السواء، وتحوّل الأدب لديه إلى أداة مواجهة وفضح لواقع فاسد.

يبرز من خلال هذه التجربة الروائية أن تعددية الأصوات لا تتوقف عند حدود الأسلوب أو البناء الفني، بل تمتد لتصبح أداة لفضح التناقضات الاجتماعية والقيمية. ففي أفراح القبة يتقاطع المسرحي بالروائي، والذاتي بالجمعي، بما يرسّخ الوعي بأن الفن ليس مجرد تمثيل للحياة وإنما شكل من أشكال مقاومتها وإعادة إنتاجها.

التعددية في الأطروحات الفكرية داخل البناء المركب:

تقوم الرواية المتعددة الأصوات على تعددية في الأطروحات الفكرية، بحيث تصبح فضاءً حواريًا وديمقراطيًا تتقابل فيه الأفكار، وتتجادل المواقف، وتتباين الرؤى الإيديولوجية. لا تنحصر القيمة هنا في حضور الأبطال والشخصيات، وإنما في ما تحمله من أفكار تتحاور وتتعارض مع مواقف السارد أو الكاتب. وهكذا تكتسب الفكرة حياة مستقلة داخل وعي الشخصية، فيغدو موضوع الرواية وصفًا لحياة الأفكار وتجسدها في الأبطال، وليس مجرد وصف لتفاصيل حياتهم اليومية. تتحول هذه الأفكار إلى تيمات وبرامج سردية ورؤى للعالم يمكن مقاربتها نقديًا عبر الفهم والتفسير أو التفكيك وإعادة التركيب.

يرتبط هذا الطابع المركب بظاهرة الأجناس التعبيرية المتداخلة، إذ تستند الرواية متعددة الأصوات إلى دمج عناصر متنافرة ومتعارضة داخل إطار سردي واحد يحافظ في الوقت نفسه على وحدته الموضوعية والعضوية. فقد نجد داخل النص مقاطع شعرية أو أهازيج وموشحات، وحكايات وأساطير، وقصاصات صحفية، ومقاطع مسرحية، ولقطات سينمائية، ولوحات تشكيلية، بالإضافة إلى خطب ورسائل. إن هذا التداخل لا يمثل مجرد إضافة زخرفية، وإنما يشكل وسيلة لإغناء البنية السردية وتكثيف مستويات القراءة[22].

يتجلّى هذا التوجّه بوضوح في رواية أفراح القبة لنجيب محفوظ، بدءًا من عنوانها نفسه الذي جاء محمّلًا بالالتباس وكثافة الدلالات؛ فهو في الوقت ذاته عنوان الرواية واسم المسرحية التي تتشكّل داخلها. ويُفضي هذا التداخل في العناوين إلى فتح الباب أمام قراءات متعدّدة وتأويلات متباينة. حتى إن منتج المسرحية وجّه سؤالًا إلى المؤلف حول مغزى التسمية، فجاء الرد غامضًا، الأمر الذي دفع المنتج إلى القول: “مكر المؤلفين لا يجوز عليَّ، لعلك تشير إلى الأفراح التي تبارك الصراع الأخلاقي رغم انتشار الحشرات، ولعله من أسماء الأضداد كما نسمّي الجارية السوداء صباح أو نور”. إن حضور لفظ “الأفراح” في نص يقوم على المأساة يكشف عن مفارقة لافتة؛ فـ “القبة” قد تُحيل إلى فضاء المسرح، وقد تنفتح كذلك على دلالات رمزية أوسع، لتلمَّح إلى مقر السلطة السياسية، وهو ما يشي بإحالة ضمنية إلى عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر.

ينحو محفوظ في الرواية إلى تعرية الفساد وفضح أثر الهزيمة على البنية الاجتماعية؛ فقد كان التماسك الأسري قائمًا قبل الهزيمة، لكن ما إن جاءت حتى انكشفت الأقنعة وتبدت صورة مشينة للأب والأم، ليتصدّر الفساد والشر المشهد. هذا الانكشاف ينعكس في المسرحية التي كتبها عباس، إذ يُحاكم الشخصيات ويحكم عليها بنهايات مأساوية متطرفة بين القتل والإعدام والانتحار. غير أن الرواية نفسها تسلك مسارًا مغايرًا، إذ تسمح للشخصيات بالكشف عن دواخلها وشرح مبرراتها، لتصل إلى نهايات أقل حسمًا وأكثر انفتاحًا على احتمالات متعددة.

من خلال هذا البناء المركب تتضح قدرة الرواية متعددة الأصوات على تحويل الأفكار إلى شخصيات حية، وتحويل الشخصيات إلى منابر لأطروحات متباينة. في أفراح القبة يتخذ محفوظ من التعددية الفكرية أداة لفحص القيم وكشف الأيديولوجيات السائدة، جامعًا بين التناص وتداخل الأجناس السردية، ليؤكد أن النص فضاء مفتوح للتأويل والمساءلة.

الوظائف الفنية التي قدمتها تقنية تعدد الأصوات للرواية واستفاد منها القارئ:

لعل البنيوية من أكثر الاتجاهات الأدبية الحديثة تنبيهًا لدور القارئ، حين اعتبرت النص الأدبي بنية مغلقة لا علاقة لها بالكاتب، وهو ما عُرف بمقولة “موت المؤلف”. ولم يكن غريبًا أن تتجه المناهج النقدية اللاحقة إلى التركيز على طريقة التعامل مع النص، مؤكدة أن النص الأدبي لا يكتمل إلا بحضور قارئ يمنحه بعدًا جديدًا وعمقًا قد لا يكون المؤلف قد قصده أو حتى تصوّره.

وفي ضوء هذا المنظور، يغدو من المهم مناقشة أثر تعدد الأصوات على تجربة القراءة وفهم القصة لدى القارئ، وما العوامل التي تؤثر في تناول القارئ للنص داخل الرواية، نذكر منها ما يقوم به الكاتب من استمهال القارئ في بعض المواقف، أو أن يفاجئه برد فعل غير متوقع، أو أن يخيب ظنه في فعل متوقع من شخصية ما، ويترك الكاتب بعض الفجوات للقارئ بقصد إدخاله في العملية الإبداعية. وقد حرضت الاتجاهات الحديثة في النقد الروائيين على ابتداع أساليب أكثر تعقيدًا، تُعلي من سلطة القارئ وتجعل دوره فاعلًا داخل النص. ومن هنا شاعت أنماط روائية متعددة، من أبرزها [23]:

- الرواية داخل الرواية: كما في ألف ليلة وليلة، حيث القصة الرئيسة قائمة على حكاية “شهرزاد” لشهريار كل ليلة، مع توقّفها عند لحظة مثيرة تضمن استمرار الإصغاء. فتتشابك الحكاية الكبرى مع حكايات صغيرة متفرعة عنها، مما يرسخ حضور القارئ في بناء النص.

- المروي له داخل النص: وهو أحد الأشكال التي تؤكد تفاعل النص مع متلقٍ داخلي، كما نجد في ألف ليلة وليلة حين يصبح “شهريار” نفسه مرويًا له، يطرح الأسئلة، ويستوضح الأحداث، ويشارك أحيانًا في تحليلها.

- تعدد الرواة والأصوات :وهي التقنية الأبرز في تقليص دور الراوي الواحد المهيمن، إذ تتيح للقارئ أن ينفذ إلى أعماق الشخصيات عبر أصواتها المتعددة، دون أن يظل تحت سلطة السارد المطلق، فيغدو القارئ هو من يعيد تشكيل الحكاية، ويستخلص المعنى وفق منظوره الخاص.

إن هذه التقنيات مجتمعة تمثل انعطافة جذرية في تاريخ السرد، حيث لم يعد النص خطابًا منغلقًا يُملى من علٍ على المتلقي، وإنما أصبح فضاءً مفتوحًا للحوار والتأويل، تُمارَس فيه حرية القارئ على نحوٍ يوازي حرية المؤلف، وقد يتجاوزها في أحيان كثيرة.

ومن هنا يمكن أن نقول أن تقنية تعدد الأصوات قدّمت مجموعة من الوظائف الفنية التي أثرت في الرواية الحديثة، وأسهمت في تعميق دور القارئ وتوسيع أفق التلقي. ومن أبرز هذه الوظائف:

- تغير فهم القارئ للأحداث:

حين يُروى الحدث الواحد من زوايا متعددة، يتبدّل إدراك القارئ لمجرياته. فالحوارات الداخلية قد تتشابه من حيث الموقف، لكنها تأتي بتعليقات مختلفة من كل شخصية، ما يغيّر زوايا النظر ويبدّل الفهم. مثال ذلك في رواية أفراح القبة من خلال حدث “موت تحية”: إذ يقتنع طارق تمامًا بأن عباس هو القاتل، مسوّغًا موقفه بحواراته ومبرراته، ويرى أن المسرحية بمثابة اعتراف يجرّم عباس. بينما يقدم عباس زاوية مغايرة تكشف للقارئ جزءًا آخر من الحقيقة، فينشأ التباس مقصود يفتح باب التأويل. هكذا، لا يظل القارئ متلقيًا سلبيًا بل يعيد تشكيل القصة وفق رؤيته الخاصة.

- تكملة الجزئيات الناقصة:

تتيح التقنية سدّ الثغرات التي تُسقطها بعض الشخصيات عمدًا أو عجزًا، لتقوم شخصيات أخرى بملئها. يتشكل المعنى إذن عبر تراكم الروايات الجزئية، ليصوغ القارئ صورة كلية من خلال عملية تركيب نشطة. ويتضح ذلك في صورة الأب “كرم” في أفراح القبة:

- يصفه عباس في البداية بصورة خارجية باهتة: “زوجان متوافقان يشتركان في عاطفة صادقة”، لكن مع مرور الزمن والهزيمة، يتحول هذا التصور إلى مشهد متصدع يرى فيه الابن أبًا غريبًا وأمًا غامضة.

- تكمل الزوجة “حليمة” المشهد فتقدّم خلفية عن حياتهما قبل النكسة، وعن أثر الأوضاع الاقتصادية في تبدّل سلوك الأب.

- يضيف كرم نفسه شهادته عن الإدمان الذي ساقه إليه طارق، رابطًا بين الأزمة المعيشية والانهزام النفسي.

من خلال هذا التداخل بين زوايا النظر، تتضح الصورة في مستواها الكلي: مأساة عائلة تهشمت بنيتها مع الهزيمة، وتفسخت قيمها مع الفساد والإدمان.

الخاتمة:

بعد هذا العرض لتيار الوعي وتعدد الأصوات في الراوية الجديدة، نخلص إلى النقاط الآتية:

- أن الرواية متعددة الأصوات هي رواية منفتحة قائمة على تفاعل الأجناس الأدبية والفنية؛ مما يجعلها تستجمع جميع الأصوات واللغات واللهجات الاجتماعية، لتعبر بكل حرية وديمقراطية عن وجهات نظرها، مع حضور المؤلف الوهمي الذي يتنازل بشكل من الأشكال عن سلطته لراوي الرواة، أو يتنازل للسراد المتعددين، أو يتنازل للشخوص لتعبر عن عوالمها الداخلية ومواقفها تجاه الموضوع.

- تعبر الشخصيات في الرواية متعددة الأصوات عن أنماط عدة من الوعي. ويتعدد هذا الوعي بتعدد الشخصيات، وتنوع مصادر ثقافتها، واختلاف منظوراتها السياسية والحزبية والنقابية والاجتماعية والإيديولوجية، وبالتالي يتجســد في النصــوص التي تحمل ميزة تعدد الأصوات في رواية تيار الوعي، الحضور القوي للشــخصيات والمقدرة العالية، لكي تصبح صوتا جنبا إلي جنب صوت الكاتب، فهي تتقدم كوعي مستقل عن وعي الكاتب.

- تعددت أنماط السرد في الرواية الجديدة، انطلاقاً من تعددية المراكز في الفكر الما بعد حداثي، وتم التركيز على الهامش والاهتمام بالقصص الصغرى والتأويلات الفردية، كما أعيد الاعتبار لفاعلية المتلقي أو القارئ، وشد انتباهه إلى عملية السرد نفسها أكثر من شد انتباهه إلى موضوع السرد، مع عدم تحجيم دوره في الوصف والرصد الجمالي فحسب، بل تحوله إلى طرف أساس مع المؤلف.

قائمة المراجع

- إبراهيم جنداري (2014): صوت وصدى دراســات نقدية في الرواية العربية. ط.1 دمشــق، دار أمل الجديدة.

- إبراهيم طه :(2000) مراجعة في كتاب (الرواية العربية بين الواقعية والحداثة وما بعد الحداثة) لستيفان ماير، مجلة الكرمل، فلسطين.

- إدوارد الخراط ((1993: الحساسية الجديدة، مقالات في الظاهرة القصصية، دار الآداب، بيروت، ط1.

- إمبرتو إيكو ((1996: القارئ في الحكاية، ترجمة: أنطوان أبو زيد، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، ط1.

- جابر عصفور: زمن الرواية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط2، 2000، ص 244.

- جيسي ماتز(2016): تطور الرواية الحديثة، ترجمة لطيفة الديلمي، بغداد، دار المدى،ط 1.

- حميد لحمداني(1993): بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، ط2.

- رضوى عاشور2001) ): في النقد التطبيقي، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي .

- روبرت إيغلستون(2017): الرواية المعاصرة ( مقدمة قصيرة جدًّا)، ترجمة: لطيفة الدليمي، بغداد، دار المدى للنشر، ط1.

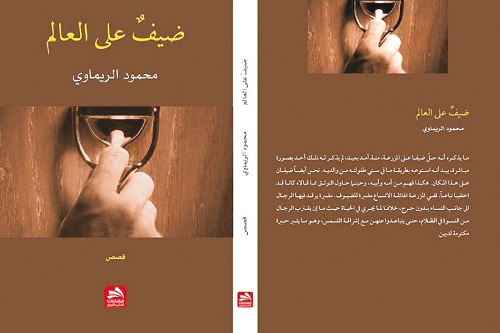

- روبرت همفري (2016): تيار الوعي في الراوية الحديثة، ترجمة: محمود الربيعي، القاهرة، المركز القومي للترجمة.

- عادل عوض (2009): تعدد الأصوات في الروايات المحفوظية” الهيئة المصرية للكتاب، ط1.

- عادل عوض(2003): الرواية الجديدة في مصر، دار الهاني ، القاهرة، ط1.

- عبد البديع عبدالله 1990)): الرواية العربية الآن، مكتبة الآداب، ط1.

- عبدالرحيم محمد عبد الرحيم: دراسات في الرواية العربية، دار الحقيقة للإعلام الدولي، ط1، 1990، ص8.

- عزة عامر(2014): القارئ في رواية متعددة الأصوات من خلال رواية ” أفراح القبة”، مجلة كلية التربية، العدد37.

- فاضل العزاوي2006)): ملاحظات أولية لكتابة موضوع حول الرواية المضادة، الأديب، (السنة الثالثة)، العدد 12.

- لطيفة الزيات(2012): نجيب محفوظ الصورة والمثال، القاهرة، الهيئة المصرية للكتاب، ط1.

- مالكوم برادبري(1996) الرواية اليوم، ترجمة: أحمد عمر شاهين، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، ط1 .

- مالكوم برادبري، وجيمس ماكفارلن (1990): الحداثة، ترجمة: مؤيد حسن فوزي، دار المأمون، بغداد، ج2.

- مجلة الأديب(2004) السنة الأولى، العدد 27.

- محمد حسين عبدالله1994) ) : إسلاميات نجيب محفوظ، القاهرة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، ط.1

- محمود العشيري(2003): الاتجاهات النقدية والأدبية الحديثة، دار ميريت، القاهرة، ط3 .

- مها الهنداوي((2010: ما بعد الحداثة في الرواية العراقية، عجائب السرد، مجلة الأستاذ، كلية التربية ، جامعة بغداد، العدد .140

- ميخائيل باختين : (1987) الخطاب الروائي، ترجمة: محمد برادة، دار الأمان، الرباط، المغرب، ط.1

- ميخائيل باختين1989)): قضايا الفن الإبداعي عند دوستويفسكي، ترجمة: .جميل نصيف، بغداد، دار الشئون الثقافية، ، ص14.

- نبيل سليمان1999)): حوارية الواقع والخطاب الروائي، دار الحوار، ط2.

- نجيب محفوظ ( 1961): اللص والكلاب، مكتبة مصر، ط1.

- نجيب محفوظ ((1989: ميرامار، مكتبة مصر، ط6.

- نجيب محفوظ (1987): أفراح القبة، مكتبة مصر، ط3 .

- نجيب محفوظ 1974)): حوار أجراه معه فائق المحمد، مجلة الموقف العربي، مجلة أدبية ، شهرية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق، عدد 2.

………………………………………………….

[1] قُدِّمت هذه الورقة البحثية على هامش فعاليات جائزة الشارقة للإبداع العربي، ضمن ورشة “فنيّات سرد ما بعد الحداثة” بالمجلس الأعلى للثقافة – مصر، بتاريخ 24 إبريل 2024.

[2] حميد لحمداني: بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، ط2، الدار البيضاء 1993 ، ص46.

[3] فاضل العزاوي: ملاحظات أولية لكتابة موضوع حول الرواية المضادة، الأديب، (السنة الثالثة)، العدد 12، حزيران2006 ، ص11.

[4] إمبرتو إيكو: القارئ في الحكاية، ترجمة: أنطوان أبو زيد، 1996، ط1، ص 65-64

[5] إدوارد الخراط، الحساسية الجديدة، مقالات في الظاهرة القصصية، دار الآداب ، بيروت ، ط1، ص11.

[6] مالكوم برادبري: الرواية اليوم، ترجمة: أحمد عمر شاهين، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، ط1 ، 1996، ص15.

[7] ابراهيم طه، مراجعة في كتاب (الرواية العربية بين الواقعية والحداثة وما بعد الحداثة) لستيفان ماير، مجلة الكرمل، فلسطين،2000،ص 365.

[8] روبرت إيغلستون، الرواية المعاصرة ( مقدمة قصيرة جدًّا)، ترجمة: لطيفة الدليمي، بغداد، دار المدى للنشر، 2017 ، ط1 ، ص 71.

[9]جيسي ماتز، تطور الرواية الحديثة، ترجمة لطيفة الديلمي، بغداد، دار المدى، 2016 ، ط 1 ص302.

[10] عبد البديع عبدالله: الرواية العربية الآن، مكتبة الآداب، ط1، 1990، ص95

[11] عبدالرحيم محمد عبد الرحيم: دراسات في الرواية العربية، دار الحقيقة للإعلام الدولي، ط1، 1990، ص8.

[12] جابر عصفور: زمن الرواية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط2، 2000، ص 244.

[13] إبراهيم جنداري : صوت وصدى دراســات نقدية في الرواية العربية. ط.1 دمشــق، دار أمل الجديدة 2014 ، ص 203.

[14] روبرت همفري: تيار الوعي في الراوية الحديثة، ترجمة: محمود الربيعي، القاهرة، المركز القومي للترجمة، ط 1، 2015 ، ص17.

[15] عادل عوض: تعدد الأصوات في الروايات المحفوظية” الهيئة المصرية للكتاب، 2009 ، ط 1 ، ص236.

[16] ميخائيل باختين: قضايا الفن الإبداعي عند دوستويفسكي، ترجمة: .جميل نصيف، بغداد، دار الشئون الثقافية، 1989، ص14.

[17] عزة عبداللطيف عامر: القارئ في رواية متعددة الأصوات، مجلة كلية التربية، يوليو 2014، العدد37 ص .219

[18] محمد حسين عبدالله: إسلاميات نجيب محفوظ، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 1994، ص 10.

[19] عادل عوض: تعدد الأصوات في الروايات المحفوظية” الهيئة المصرية للكتاب، 2009 ، ط 1 ، ص83.

[20] نجيب محفوظ: حوار أجراه معه فائق المحمد، مجلة الموقف العربي، مجلة أدبية ، شهرية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق، 1974، عدد 2.

[21] ميخائيل باختين : الخطاب الروائي، ترجمة: محمد برادة، دار الأمان، الرباط، المغرب، ط 1 ، 1987 ، ص54.

[22] ميخائيل باختين: الخطاب الروائي، ترجمة: محمد برادة، دار الأمان، الرباط، المغرب، ط 1 ، 1987 ، ص12.

[23] إيان واط : نشوء الرواية، ترجمة: ثائر ديب، دار شرقيات، ط 1، 2008، ص 36.