عبد المنعم أديب

فيلم (Top Gun Maverick) عمل جيد متقن بارع، وهو فيلم من الأفلام الدرامية الدعائية؛ تلك النوعية التي تستغل الدراما لتروج لفكرة أو جهة أو دولة أو نظام. وفيلمنا هنا يخط سطرًا جديدًا في إلياذة الجيش الأمريكي الخارق الذي لا يقهر. وهو لا يختلف في مبادئه وأعمدته عن أية أفلام دعائية أخرى؛ لكنه ليس من الأفلام الدعائية المُباشرة. وعيب “المُباشَرَة” هو العيب الرئيس لهذه النوعية من الأفلام، وهو عيب ينال منها سريعًا، ويكشف بنيتها الداخلية وكأنَّ إنسانًا دون إهاب أو جلد.

وفيلمنا نجا من المباشرة الفجَّة من خلال بنية درامية قوية -رغم اعتياديتها- متوازنة مستقرة، وأموال ضخمة ضُخَّت في إنتاجه، سمحت له باستخدام طائرات حقيقية في تصوير الفيلم؛ ليخرج بهذه الصورة الباهرة، وبهذا النجاح الجماهيري الضخم الذي حصد به ما يقارب المليار ونصف المليار من الدولارات، من أصل مائة وسبعين مليونًا أنفقت على إنتاجه. وقد توَّج النجاحَ ترشيحُهُ -في ظل عوامل غير فنية- لخمس جوائز أوسكار هذا العام، من ضمنها الجائزة الأكبر “أفضل فيلم”؛ رغم كونه فيلمًا تجاريًّا جماهيريًّا لا يحمل تلك الصبغة الفنية الرفيعة، التي تمتاز بها ترشيحات الجوائز الفنية.

فيلم المخرج جوزيف كوزينسكي، والذي ألفه إرين كروجر واريك ارين سينجر وكريستوفر ماك كويري؛ يحاول أن يمجد الشخصية الأمريكية والجندي الأمريكي، والجيش الأمريكي؛ من خلال سرده قصة مغامرة يقوم بها بعض الطيارين الأمريكيين. وسرُّ نجاح هذا الفيلم -في نظري- يكمن في الجمع بين بعض مفردات الجزء الأول من الفيلم، مع رُوح سلسلة “المهمة المستحيلة” التي يؤديها الممثل توم كروز منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، ممزوجة بكثير من الجهود في التصوير والتمثيل.

هذه الأُطُر التي تبدو شعوبيَّة مغرقة في الشعوبية، عالجها الفيلم ببراعة ليُخرج لنا هذا الشريط الذي يستحق الاهتمام، والذي يعد من أفضل أفلام الحركة والمغامرة في السنوات الأخيرة. ولعلَّ هذه هي قيمة الصناعة القوية، وقيمة الصنَّاع القادرين المحترفين الحقيقيين. وهنا نبدأ بالمقارنة بين الفيلم الأول والفيلم الثاني، ثم نخلص إلى هذا الجزء وحده.

- فيلم Top Gun بين عقود، كيف طوَّر المخرج العمل؟

الفيلم الأول الذي صدر بالعنوان نفسه -دون كلمة مافريك- أخرجه توني سكوت (أخو المخرج العملاق ريدلي سكوت) عام 1986. وبعد ما يقرب من أربعين عامًا عاد الممثل نفسه “توم كروز” ليكرر الفيلم بشخصيته نفسها. والفيلمان يدوران حول مغامرات الطلاب في مدرسة عليا لتعليم القتال الجوي بالطائرات الحربية، في البحرية الأمريكية والتي تُدعى “توب جان” أو السلاح الأشد فتكًا؛ لكن بينهما الكثير من الاختلافات تصب في صالح الفيلم الأخير. فرغم أن الفيلم الأخير أراد أن يبقى في جو الفيلم الأول، ويتماسّ معه في شخوصه وفي دراماه؛ إلا أنه أبرز اختلافًا في البنية الفيلمية جعلت الفيلم متفردًا.

الفيلمانِ يبدآنِ البداية نفسها بدقائق من موسيقى حماسية ولقطات متلاحقة لجهود إقلاع وهبوط الطائرات الحربية على حاملات الطائرات التي تمخر في المحيطات، والفيلمانِ أبقيا على بعض الشخوص: البطل “مافريك” (توم كروز)، “توم كازانسكي” (فال كيلمر)، وشخصية “برادلي برادشو” (مايلز تيلر)؛ الذي ظل امتدادًا لشخصية أبيه صديق البطل في الفليم الأول. والفيلمان أبقيا على طريقة تقديم المُعلِّم لمُتدرِّبي المعهد، بإهانته في حانة ليلًا، ثم اكتشاف أنه المُعلم -أو المعلمة في الجزء السابق-. كما أبقيا على رُوح الخلاف بين المُتدرِّبين والصراعات التي تتحول إلى صداقات في آخر الفيلم.

وكذلك أبقى الفيلم الأخير على الفارق الزمني نفسه، أيْ أنه أكمل إكمالًا صريحًا مسيرة الفيلم الأول، وأظهر البطل في آخر أيام تحليقه في الجيش، بعدما كان في أول أيامه في الفيلم الأول. وأبقى الأخير على دراما شخوص الفيلم الأول، في شخصية برادلي الذي يُحمِّل مافريك موت والده -الذي وقع عن طريق حادثة في الفيلم الأول-، ويضمر له كراهية. وشخصية البطل مافريك؛ ذلك المهووس بالطيران، الشغوف بالتحليق، المغامر بنفسه في سبيل استمرار التجارب التحليقيَّة، الذي يعيش وحيدًا دون أسرة ولا يجد إلا القبول لفكرة لقاء حتفه وهو في مهمة بطائرته (كل هذه الأوجه المعنوية تمرر للمُشاهدين أثناء الفيلم عن البطل الأمريكي المخلص المتفاني).

وكذلك أبقى على شخصية كازانسكي الذي كان منافس مافريك في الفيلم الأول، وصار الآن أحد أكبر القادة في الجيش، واستخدمه مبررًا في بدء الأحداث؛ فهو الذي وصَّى باستدعاء مافريك من وحدته إلى “توب جان” مرةً أخرى، بعدما تحولت المنافسة إلى صداقة في آخر الفيلم الأول. هذه أكبر تشكلات الدراما بين الفيلمين، وهنا نلحظ مهارة الفيلم الأخير في تطويع الأول له. وهذا هو جهد الصانع الذكي الذي يختار ما يصلح ويطوِّعه، ويدع ما لا يخدم غرضه.

أما الاختلاف الحقيقي يكمن في نقطتين: الأولى هي إقدام الفيلم الأخير على استخدام طائرات حربية حقيقية في تصوير العمل، أما الفيلم الأول فاكتفى باستخدام مُجسَّمات طائرات، مما أحدث فارقًا قد يبدو مضحكًا لأبناء هذا الجيل عند رؤية الفيلمين سويًّا. ففيلم الثمانينيات يستخدم لعب أطفال ومُجسَّمات كرتونية -أيْ من مادة الكرتون- ولدائنيَّة (بلاستيك)، مع خلفيات مرسومة ملوَّنة، بجوار بعض المعالجات اللونية. وهذا الاعتماد على المجسمات -وجميع الأفلام القديمة كانت تسير هذا السير- يجبر المخرج على الفصل التام بين لقطات الطائرات من الخارج ولقطات الطيَّار في داخل قُمرة القيادة؛ مما يقلل من أثر المشهد، ويُحمِّل الممثل قدرًا أكبر من الجهد لحشد تركيز المشاهدين من خلال أدائه. لكنَّ الفيلم الأخير بتعويله على طائرات حقيقية، جعل التأثير ناجعًا وحاسمًا في عين المُشاهد. زاد من أثره تدريباتٌ سابقة لمُمثليه امتدت ثلاثة أشهر؛ بصعود طائرات حقيقيَّة، والتعود على قمرة القيادة، والتماهي مع ما يفعلون أثناء المَشاهد حتى يشعر المُشاهد أنهم من يقودون حقًّا (مع وجود طيارين حقيقيين يقودون الطائرات، بخلاف الممثل).

ولا أقلل هنا من شأن الفيلم القديم؛ فقد كانت تلك هي الأدوات المتاحة، وكانت تحدث أثرًا ناجعًا في نفوس المُشاهدين من قدرة الصانع على سبك هذه المؤثرات مع اللقطات الحقيقية. ولا أعني أيضًا أن كل ما في الفيلم الحديث حقيقيّ، بل هناك أعمال ضخمة للتأثير البصري، والفيلم مرشَّح لأفضل تأثيرات بصرية. لكنَّ هذه المغامرة بالممثلين، وهذا العمل الجاد الحقيقي المتقن في بيئة الأحداث الواقعية -على خلاف البيئة المُحاكية في الاستديو المُجهَّز- نقل التجربة نقلةً ضخمةً، وأضفى فخامة على العين المُشاهدة، وهو الذي أثر هذا التأثير في جلب إيرادات حققت نجاحًا ساحقًا للفيلم.

إلا أن الاختلاف الحقيقيّ الذي جعل الفيلم الجديد أفضل بما لا يُقارن لم يكن في التأثيرات؛ بل في الدراما. فالفيلم القديم كان طابعه دراميًّا، يدور حول التدريبات في مكان معين يسمى “توب جان”، مع التركيز فيه على العلاقات بين الشخوص، خاصةً بين البطل والمعلمة وقصة الحب التي جمعت بينهما، مع التقليل والحد من المشاهد الحركية. لكنَّ الفيلم الجديد تميز بدراما أقوى وأجدر بجذب المُشاهد؛ فقد دارت حول مهمة حقيقية، مستحيلة -كما أسلفت-، مطروحة منذ البداية. وهذا العامل جعل مشاهد الحركة طويلة ممتدة، بل حُمِّل الكثير منها مهمة التطور الدرامي للفيلم. كما تمركز الفيلم الجديد على دراما شخوص قوية بها معضلات؛ أهمها كيف سيدير هذا البطل مهمة تدريب هؤلاء المُشاكسين، وكيف سيصلح علاقته بابن صديقه القديم، وعلاقة التحدي بينه وبين قائد المدرسة (جون هام) الذي لا يريده في المهمة. مع بعض الخطوط الهادئة مثل علاقة البطل بصاحبة الحانة. هكذا اختلف وافترق الجزآن، وهكذا اجتمعا وتوافقا. لكن الكفة راجحة لصالح الفيلم الجديد إطلاقًا.

- Top Gun Maverick كيف صُنعت التجربة المميزة؟

عوامل جمَّة صنعت هذه التجربة المميزة في Top Gun Maverick. الكشف عنها لا يكون إلا بالكشف عن هدفها؛ والهدف كان حشد الحماس الجماهيري، وتكثيف الإثارة عند المُشاهدين؛ فنحن أمام فيلم تجاري في المقام الأول والأخير، غرضه الأصيل حصد أكبر كم من الإيرادات الممكنة وغير الممكنة. فكيف رتَّب المخرج أوراقه للحصول على هدفه؟

هناك صنفانِ من العوامل التي تصنع الحماس، الأول صنف مباشر على شقين: الشق الأول التغذية السماعية للتجربة مثل الموسيقى التي ألَّفها هانز زيمر مع آخرين، وكان أولها دقائق الموسيقى الأولى التي تُدخل المشاهد في أجواء الحماس، مع لقطات الطائرات. ومثل الأغاني التي تعددت طوال الشريط السينمائي. ومثل الشريط الصوتي والتأثيرات الصوتية؛ خاصةً والفيلم قائم على صراع الطائرت ومناوراتها، وهنا امتاز الفيلم بشريط صوت منحه ترشحًا لجائزة الأوسكار أفضل صوت. والشق الآخر التغذية البصرية للتجربة؛ فنجد التصوير عنصرًا حاسمًا، كذلك تحرير التصوير (المونتاج) الذي ترشح فيه الفيلم أيضًا للأوسكار.

والتصوير في الفيلم تمَّ بأكثر من كاميرا، بل تمَّ ببُعدين (Aspect ratio) تناوبا في الظهور طوال أحداث الفيلم؛ أحدهما بسبب التصوير آيماكس في المشاهد الحركيَّة. وأعتقد أن غالب المُشاهدين لم يلحظوا أن الشاشة تتقلص في مشاهد وتتسع في أخرى أثناء المشاهدة؛ لنجاح الفيلم في إثارة العين وإبهارها. بل لم يلحظوا ملحمة المونتاج التي تمَّت على المادة المصورة. وقد انقسم التصوير إلى قسمين: على الأرض كان التصوير اعتياديًّا وفائق الدقة والوضوح (6k). أما القسم الأهم فهي مشاهد الطيران؛ واعتمد المخرج ومدير التصوير المخضرم “كلاوديو ميراندا” (الذي صنع فيلم حياة باي) على ثلاثة وحدات من الكاميرات: وحدة على الأرض لتصوير الطائرات من زاوية سفلية، ووحدة في الجو للتصوير من زوايا مختلفة، تمَّت من خلال طائرة مجهزة بالكاميرا، ومن خلال طائرات مروحيَّة (هليكوبتر)، ووحدة أخيرة في الطائرة نفسها توزعت فيها الكاميرات أمام وخلف الممثل لترصد كل تعبيراته. وإذا تصوَّرنا الناتج الهائل الذي سيخرج من كل هذه الوحدات التصويرية؛ سنكتشف لماذا رُشِّح الفيلم لجائزة أفضل مونتاج (تحرير فيلمي). لقد قاموا بجهود ضخمة لإخراج هذا الشريط المُتماسك، وحقَّ لهم النجاح.

أما الصنف غير المباشر في صناعة الحماس؛ فكان عن طريق الدراما والتمثيل. فبعد انتهاء الدقائق الموسيقية الأولى، بدأ الفصل التمهيدي الذي حمل مهمة إثارة المُشاهدين، وأعطى صورة عن البطل “مافريك” في الأذهان؛ عن طريق تحليق البطل بالطائرة بسرعة فائقة لازمة لاستمرار تجربة طيران معينة. ثم أقحمنا الصانع في المهمة مباشرةً؛ وصُلبها تدمير مصنع لدولة مارقة عن منظومة الولايات المتحدة، هذا المصنع أنشأته الدولة لتخصيب اليورانيوم، ولن تقبل الدولة العُظمى أي نشاط يخالفها قطعًا في سبيل سعيها لتحقيق عالَم ديمقراطيّ! ثم تبدأ العلاقات تشتبك في كل مكان، مع جو من المرح والحنين إلى الجزء الأول، ثم تمضي التدريبات وصولًا لتنفيذ المهمة المستحيلة. كل هذا مع أداءات متوازنة من الجميع، وأداءات عالية من توم كروز ومن مايلز تيلر، عبروا فيها جميعًا عن تموجات المشاعر في النفوس.

ولم يخلُ الفيلم من ظهير معنوي ضخم عن الجيش الأمريكي والهيمنة الأمريكية المفروضة على العالم بكل إشراقة نَفْس وسماحة رُوح؛ والجنود الأمريكيون اللطفاء يطلقون القنابل الرقيقة على مقدَّرات شعوب أخرى، ليمنعوها من التقدُّم في مجال التسليح الذي يمتلكونه هُم بالفعل! ومع آفاق أخرى للصراع بين المعسكر الأمريكي والمعسكر الشرقي -رغم الحرص كما في الجزء الأول على عدم تعيين “العدو” الذي يُقاتلونه-. بجوار معنى جزئي عن الشغف بالعمل المخصوص الذي يمارسه المرء عن حب، في شخصية مافريك الذي يعشق التحليق في الفضاءات، ولعلَّها القيمة الإيجابية الوحيدة في هذا الفيلم.

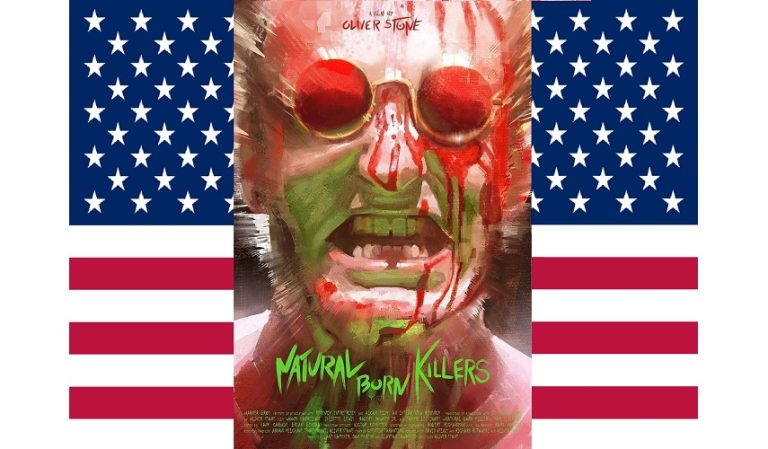

كل هذا الآفاق الإنسانية اجتمعت لتقرع الأجراس لمارد العالَم “الجيش الأمريكي”؛ الذي يصر على الانتصار جماهيريًّا وشعبيًّا، وفي وجدان شعبه وشعوب العالَم، في ظل عدم نواله هذه الميزة على أرض الواقع؛ فالحلم الأمريكي على الحقيقة شيء، والحلم الأمريكي على الشريط السينمائي شيء مغاير. فإن الجيش الذي هُزم مرَّات على الأرض في مواجهات حقيقية موسعة، مع أطراف أقل منه تأهيلًا، في عقود متتالية في كافة بقاع العالَم، والذي تسنده العقوبات الاقتصادية والمحاصرات السياسية والسُّمعة الدولارية؛ لا يفتأ يعزز صورته كلَّ عام بعدد من الأفلام -تصل إلى عشرات الأفلام في سنوات الرواج-؛ التي ترهب أعداءه من هذا الكيان الذي ينال ما يريد مهما كان مستحيلًا.