تمثل الوطن والتقاء سياقات التأويل خارج النص

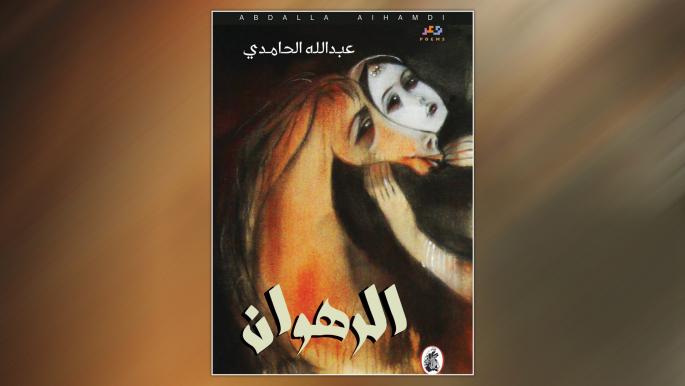

تقاطعات الدلالة والهوية في ديوان «الرهوان» لعبد الله الحامدي

د. حمزة قناوي

هناك نصوصٌ أدبية تبلُغُ درجةً من القيمة الإبداعيّة؛ فتلفتُ النظر إلى ظواهرَ ذات علاقة بمنظومة الأدب التي تشمل كلاً من المبدع والمتلقي والعملية الإبداعية ذاتها. وديوانُ «الرهوان» أحد هذه الدواوين التي تضرب مِثالاً على علاقةِ السياق التاريخي الاجتماعي بتفسير النص وتلقيه، وهنا نستحضر مقولة (فولفغانغ إيسر): «إن دراسة العمل الأدبي يجب أن تُعنى بما يترتب على هذا النص من ردود أفعالٍ قدرَ عنايتِها بالنصِّ نفسِه. فالنصُّ يقدم جوانب مخططة يمكن من خلالها فهمُ موضوعِ العمل، في حين أن الفهم الحقيقي يحدث من خلال عملية تحويله إلى شيء تدركه الحواس.»([1])، وعند وضع هذا في الاعتبار بشأنِ ردود الأفعال التي يثيرها ديوان «الرهوان»، نجدُ صعوبةَ فصلِ تأويل المعنى عن البُعدِ الوطني للشاعر السوري المغترب، وبما وقع في وطنه من أحداثٍ منذ نحو عشر سنوات وحتى الآن، فهنا تمتلك المعاني والإحالاتُ والدلالاتُ قدرةً إيحائيةً فوق قدرتها الوظيفية أو المباشرة، مما يجعلُنا نضعُ الديوان في سياقه، بوصفهِ أحدَ الأعمالِ الأدبية ذات التواصل الفعال مع المتغيرات التاريخية الاجتماعية، والتي يظهر مبدعها بوصفه قادراً على التقاط متغيرات العصر والتعبير عنها بفاعلية شعرية، نحاول هنا الكشف عن بعض ظواهرها وطبيعة بنائها.

عبر تحليل القصائد الواردة وتأملها، تظهر أمامنا ظواهر إبداعية تحتاج إلى التأمل؛ فعندما يقول في قصيدته: «وطني»:

«وطني الذي عرفته

أكاد لا أعرفه

وطني الذي رأيته

أكاد لا أراه

وطني الذي غادرته

أكاد لا أغادره! ».

بهذه الكلمات التي تجمع بين الإقرار والخبرية والنفي، والإنشائية في المعنى الإجمالي، يجيد شاعرنا التعبير الدلالي عن كمية الألم والمشاعر الفياضة التي ربما لو أردنا أن نعبر عنها نثرياً لكتبنا عشرات الأسطر، لكن ما الذي يعطي هذه الأسطر كل هذا الزخم؟ إنه الوضعُ التاريخيُّ السياسيُّ العامُّ الذي نضعه في خلفية سياق التفسير، هنا يضافُ للسياقِ اللغوي من الكلمات والتعبيرات والتشبيهات سياقٌ آخرُ مُستحضرٌ من خارجِ النص([2])، ورغم أن النص يُعد شديد التكثيف، من حيث عدد مفرداته القليلة كمبنى مقارنة بالمعنى – فضلاً عن ندرة إيراد التشبيهات والتعبيرات، مثل مقولة: «وطني الذي غادرته/ أكاد لا أغادره»، نلحظ هنا التعبير البسيط السهل عن مقدار التعلق بالوطن، وعندما يكون الوطن في حالة من الضعف والاعتلال، فإن الاهتمام يأخذُ تعاطفاً أكبرَ مع خلفية إشارة الوطن لسوريا وهي وطنُ الشاعر – رغم أن ما ذكره يمكن أن ينطبق على كل الأوطان، نجد تعاطفنا جميعاً مع ما يمر به الوطن السوري من مشكلات وعقبات وتهديد مصيري، يشعرنا بنوع من انسياب الوجدان والتلاحم والتضامن مع الشاعر، الذي رغم هجرته وبعده عن وطنه، فإن هذا الوطن لا يزال يعيش بداخله؛ فيستدر الشاعر منا تعاطفاً فوق التعاطف، ويجعلنا نستمتع بإبداعه بربط الشعر بالمتغير الزمني – السياسي – التاريخي الراهن.

نلاحظ في الديوان الذي يتكون من خمس عشرة قصيدةً أن القصيدة العنوان جاءت في آخر القصائد، والعنونة «الرهوان» تستثير في النفس معاني السرعة والقوة والأصالة، بالعودة للتراث العربي الذي يُكِنُّ للخيولِ أهمية خاصة، وبما أن الرهوان أحد أوصاف الحصان، وهو ما يؤكده شاعرنا عندما يعقب العنونة، حيث يورد شرحاً للمعنى النصي للعنوان، وهو ما يعني توجيهاً دلالياً إضافياً لتأويل العنونة؛ وكأن لسان حال الشاعر يقول: يجدر عندما تؤول العنوان أن تضع هذه المعاني في ذهنك. فنجده يُعرِّف الرهوان؛ فيقول: «الرهوان: الحصان، وثمة اختلاف حول الكلمة، أهي تركية أم فارسية أم كردية – معربة؟ والمرهي من الخيل السريع الذي تراه كأنه لا يسرع، وإذا طلب لم يدرك!»، هل كان هذا التعريف الجانبي، الذي سننظر له باعتباره عتبة ثانوية بجانب العتبة الرئيسية الأولى للنص([3])، ليعرفنا من هو «الـرهوان» الذي يقصده في عنوانه، خاصة وأن العنوان رغم أنه جاء معرفاً، فإن دلالته تبقى غائبة، فنحن نعرف أنه الحصان السريع، رغم أن التعريفات اللغوية تشير إلى معانٍ عديدة كالأرض المنبسطة، وما إذا كان ذا أصل لغوي عربي أم من أصول أخرى وتم تعريبها، والطريف أن ما يشير إليه هنا شاعرنا من أصل تركي أو فارسي كلاهما له تدخل في مجريات الأمر في الوطن السوري! فهل هي إشارةٌ خفيةٌ بعيداً عن التصريح المباشر؟ أم إشارة إلى ضرورة العودة مرة أخرى للأصالة اللغوية العربية، وضرورة الحرص على الفصاحة واستبطان المعاني من داخل القواميس اللغوية؟ أم إشارة إلى ضرورة الحرب في سبيل استعادة الوطن المفقود الذي صدر ديوانه بقصيدة تصف مر الفجيعة في قطيعة البعد والنفي عن الوطن، فيكون هناك تأويلاً مُجملاً، أن ما فيه الوطن من حالٍ سيئ، لا يصلحه إلا الحرب عدواً على ظهر الحصان، وأن تأخير القصيدة التي جاءت في نهاية الديوان، هو إشارةٌ إلى أنه الحل الأخير الممكن لاستعادة المفقود بأكمله، حتى إن كانت القصيدة ذاتها تحتوي على مسحةٍ من الهزيمة بحسب ما سيتبين لنا؟ كلها تأويلات ممكنة للنص.

يفتتح الشاعر قصيدته «الرهوان»؛ فيقول:

«أسيرُ بكتف واحدة

الأخرى تركتُها في الماضي

إذا عدتِ

فابكي عليها

أما أنا فدعيني

أتأمل غريمي: رقاص الساعة!»

من بين المفارقات التي نتوقعها في العنونة، حيث يوحي «الرهوان» بالقوة، يأتي أول سطر شعري، لكي يشير إلى فقدان القوة، ما استدعى تحدِّيًا استثنائيًّا تجسَّد في صورة سوريالية أقرب إلى الرسم منها إلى الشعر، فشاعرنا بكتف واحدة، والأخرى غير موجودة.. “أين هي؟” تركها في الماضي، هل تركها باختياره، أم تركها مرغماً؟ وهل الماضي مكانٌ يمكنُ العودة إليه؟ كيف نفهم معنى “إذا عدتِ؟” وليست العودة هنا للاسترداد، وإنما للبكاء، هنا يمتاز شاعرنا بقدرته على التلاعب بالدلالة وتحقيق الشاعرية عبر استخدام المعاني بخلاف ما وضعت له، وهي الثيمةُ الشعريةُ الأساسيةُ، وإحدى وسائل تحقيق الانزياح الدلالي([4])، حيثُ يقومُ الشاعر باستخدام المعاني في غير ما وضعت له، فتحدث حالة من الشعورية والوجدانية المخالفة، ماذا يثير فينا إحساس العودة إلى الماضي، حيث ستبكي المحبوبة على كتف الشاعر، لكنه يترك كتفه الضعيفة (الهشة عاطفيًّا) هناك، استعدادًا لمعركة المواجهة الحاضرة، ثم يعود لكي يوضح لنا من غريمه، ونضع هنا كلمة “غريمه” في سياق أن الحصان يستخدم دائما في المواجهات الحربية والعسكرية، فإذا بغريم الشاعر هو: الزمن!

يمكن القول أن التلاعب بالمعنى وايصاله لأقصى طاقاته الدلالية هو الثيمة الشعرية البارزة في الديوان هنا، ولكن يحرص الشاعر هنا على السلاسة، وهي ثيمة افتقدناها عند كثيرين من شعراء قصيدة النثر، فالبعض ينجرف للصعوبة في المعنى، ولاختيار ألفاظ تحتاج في فهم صورتها الكلية إلى قدرة ذهنية كبيرة ومعقدة، بينما الشاعر هنا، بموهبته الواضحة، يكوِّنُ صوراً رائعة بكلمات بسيطة الفهم وقريبة المعنى للمتلقي، وهو ما يجعل حالة الإيقاع المعنوي المتولدة من النص أثيرةً وقريبةً للنفس، كأن قيثارةً أو ناياً يعزفُ في خلفية النص دون أن نستطيع الإمساك بوضوح بهذا اللحن المعزوف، فلنتأمل الرقة في الوصف وجمالية الصورة، يقول:

“أتنفسكِ بعمق

أتنفسكِ على ارتفاع منخفض

أمتشقُ جسدك كسيف دمشقي

ونخوض معا أرض الآلهة والأنبياء

أين المحاربون؟

لا أرى سوانا

هنا

آخذكِ منك وأعيدك إلي

فلا تبقين سوى عطر

يملأ الفراغ الذي يساويك

ولا يفارقك”.

تصويرُ المحبوبة أنها هواءٌ يدخلُ رئتي العاشق/ الشاعر هو استراتيجية بناء معانٍ عديدةٍ ملتبسةٍ في الوقتِ ذاته، وهي الثيمةُ الشاعريةُ الأساسيةُ التي تميز الديوان هنا، هل هذا يشير إلى شدة القرب وشدة التعلق وشدة الهيام بالمحبوبة، أم يشير إلى السراب وعدم وجودها؟ هل المحبوبة/ الهواء موجودة في الحقيقة أم غير موجودة؟ هل يقصد الشاعر أنه لا يستطيع أن يستغني عنها تماماً كما لا نستطيع أن نستغني عن الهواء، وأنها ملأت وجدانه وأركانه تماماً كما يملأ الهواء رئتي المتنفس، أم ماذا يقصد؟ خاصةً أن النص يتيح احتمالية توليد كل هذه المعاني.

يتحول جسد المعشوقة إلى سيفٍ دمشقي، ويلتحمان معا، ليس التحام المحبوب بحبيبته، ولا لقاء العاشق، وإنما هو لقاء الحرب، لقاء تصبح فيه المحبوبة هي السلاح، مما يقربها من معاني الوطن أيضاً، فجسدها الذي نتوقع أن يستفيض في وصفه بالعذوبة والدلال والنعومة، يتحولُ لسيفٍ دمشقي، ونعت السيف بالدمشقي أيضاً يكتسب معنىً مُضاعَفاً للإحالةِ للوطن في ظل القصيدة الأولى، أي أننا أمام حالة من حالات الوحدة الموضوعية للديوان، بحيث تكتسب كل قصيدة معانيَ إضافيةً عند ربطها بالقصائد الأخرى، وصولاً للقصيدة الأخيرة، فنكونُ أمامَ حالةٍ من حالات الشجن المستمر، ما بين خذلان الحب، والفجيعة على الوطن، ومرارة العيشة في المنفى.

ما يؤكدُ معنى عدم وجود الحبيبة، وأن القصيدة في رثاء غيابها أكثر من التقرب إلى التواصل معها، أن المحبوبة تتبخر، ولا يبقى إلا رائحتها، هنا أيضا تكتسبُ إشارة التنفس معنىً آخر: هل كانت فعلاً أمامه، أم تذكرها فجاءت رائحتها عبر ذاكرته، لكن الأهم، أين يذهب السيف إذا كانت المحبوبة غير موجودة؟ لم يكن هناك سيفٌ من الأساس، فالشاعر أعزل في مواجهة العدوان، في مواجهة الواقع الصعب، حتى المحبوبة التي يحاول أن يلوذ بها ويحولها إلى سيفٍ يواجه به معركته، غير موجودة، وتتصاعد المرارة حتى نصل للحظة الحوار بين الشاعر والمحبوبة، هنا يمكننا أن نقبض على لحظة فيها حضور لكل من الطرفين، فيقول الشاعر:

“أقولُ لك:

أنا الرهوان

الضجر

حكيم قديم

بروح طفل

تقولين لي:

حنانيك

أقول لك:

لا!

واعلمي لطائفي:

السم في الكرز الأسود

والدواء في شارب الذئب

لا تقربي شقيقة النعمان

كي لا توقظي عاصفتي”

بعد تبخُّرِ المحبوبة وتحوُّلها إلى رائحة، تعودُ مَرةً أخرى في حوارِ أخذٍ وردٍّ مع الشاعر، وإذا ما دققنا النظرَ في الحوار، نشعرُ بأننا أمامَ حالةٍ من حالاتِ الهَذيانِ، حالةٍ من حالات الحلم غير المكتمل، بين مرحلة اليقظة ومرحلة النوم، تارةً يكونُ الشاعِرُ قَوياً قادِراً على التأثيرِ في مُعطياتِ الواقع، وتارةً يكونُ ضَعيفاً يَجري عليهِ القدرُ مجرى العاجز في تغييره، وفي غير موضع للفخر، يبدأُ الشاعرُ في الافتخار بذاته في ختام القصيدة، وإن كنا اعتقدنا في القصائد العربية أن الفخر يكون في البداية، فإن افتخاره بذاته في معرض الحديث الهامس بينه وبين المحبوبة مثَّلَ تعبيراً إضافياً عن الهزيمة الذي يوصلها لنا النص، عن الاضطراب وعن ارتباكٍ ظاهرٍ تستشعره الذاتُ العَربيةُ المعتادةُ الأغراض الشعرية، ونندهش من قدرة الشاعر على توظيف كل شيء لإيصالِ الطاقةِ الإيحائيةِ الكامنة في النص في سلاسةٍ وبَساطةٍ دونَ إثارةِ، إلى العقل عبر هذه المعاني المتتالية، وإلى الوجدان والقلب مباشرةً، أليست هذه وظيفة الشعر الأساسية؟

يأتي الختام، تأكيداً على قمة الغياب وانتظار الحضور، يقول:

“فاحلمي بقدومي

على مهلك

ودعيني أكمل هبوبي

على عجلي”.

لم يكن الشاعر موجوداً إذاً، ولا الحبيبة موجودة، الحالة حالة غياب مطلق، والانتظار انتظار الحضور، وعبر القصائد بثٌّ للوجع، وللصور التي تضرب في الرقة والغزل والبحث عن الحب المفقود، وتتألم لغياب الوطن، وغياب الأمان، وتحاول بعث أسطورة جديدة، لشاعر يستطيع أن يواجه المصير بجسد المحبوبة، لكن الشاعر لا يُبعَثُ والأسطورة لا تُولَد، ويستمرُ الحلمُ بهذا الحضور للغائب، وعند وضع هذه المعاني على خلفية الوطن الغائب، والأحداث المتلاحقة التي يدمى لها القلب والتي تلقي بظلالها على الشاعر لكي يتحدث عنها، وهنا تظهر براعة الشاعر في تقديم نص جميل من قبح الواقع، مستغلاً خلفيةَ السياقِ الاجتماعي والتاريخي في دفع طاقات المتلقي للتفاعل مع الشعر بأقصى درجة.

…………………………………

[1] – فولفغانغ إيسر: فعل القراءة نظرية في الاستجابة الجمالية، ترجمة: عبد الوهاب علوب، المجلس الأعلى للثقافة، د.ت، القاهرة، ص27.

[2] – راجع حول السياق: فرید عوض حیدر: علم الدلالة (دراسة نظریة وتطبیقیة)، دار النهضة، القاهرة، ط2 ،1999، ص 52.

[3] – عبد الفتاح الحجمري: عتبات النص البنية والدلالة، منشو ارت الرابطة، الدار البيضاء، 1996م، ص 1.

[4] – جون كوهن: بنية اللغة الشعرية، ترجمة: محمد الولي العمري، دار توبقال، المغرب، 1986م، ص: 16.