د. حمزة قناوي

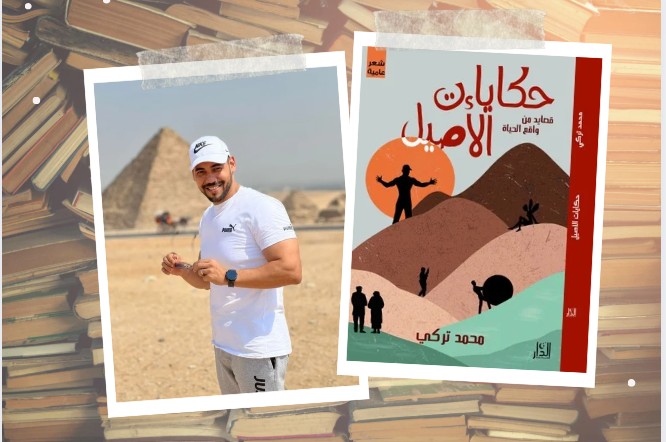

ثمة مظاهر إبداعية عديدة في ديوان: «حكايات الأصيل: قصايد من واقع الحياة» للشاعر (محمد تركي)([1]) تلفت نظر الناقد إلى التأويل والتحليل، هذا الديوان الذي يأتي بالعامية يحتاج لرؤية معمقة للكشف عن بنيته، وثمة تحديات تواجه الناقد في تحليل وتأويل الديوان، فالعامية ما زالت تواجه مشكلة التدوين والتوثيق، وما زلنا نواجه مشكلة التفاوت بين التدوين والإلقاء، وهو ما يجعل عملية تناول الإيقاع الصوتي للقصيدة العامية صعبة المنال، لأن ثمة تنويعات صوتية كثيرة يضفيها الشاعر على قصيدته عند الإلقاء، إذاً نتفق على أهمية القصيدة العامية، وعلى حيويتها وقربها من المتلقي، واستمرار التدفق الإبداعي من خلالها طالما استمرت الحياة، ونختلف حول طريقة التناول والأسلوب، هل تقبل القصيدة العامية التحليل باستخدام المناهج النقدية المعاصرة بصرامتها ومنهجيتها؟ هل بها من العمق الإبداعي ما يحتاج من الناقد إلى منهج ونظرية نقدية؟ أم يكفي مجرد التناول التحليلي البسيط؟ إنها مسألة لا تتبدى إمكانية الحسم فيها، لكن مع ذلك، يبدو صعباً بالنسبة للناقد المعاصر الذي أصبحت النظريات والمقاربات النقدية المعاصرة وفرضيات نظرية الأدب حول النص الأدبي، أصبح صعباً تجاهلها في أي عملية تأويلية أو تحليلية لأي واقعة أدبية، سواء أكانت قصيدة بالفصحى أم بالعامية.

فلنبدأ من العتبة النصية الأولى من الديوان، عتبة العنوان، تلك العتبة التي تعد أول ما تواجه المتلقي عند تعامله مع أي نص أدبي([2])، وهذه العتبة هي آخر ما يتبقّى في ذهن المتلقي من الديوان أيضاً، إذ تكتسب العنونة معنىً جَديداً مع إكمال القراءة، فلا يتم إدراك كامل دور العنوان إلا بعد اكتمال القراءة، بيد أنه يلفت النظر هنا وجود تسمية توضيحية مع العنونة، فإذا كانت سمات العامية تظهر منذ بداية العتبة النصية الأولى مع تحويل الفصحى إلى عامية «قصائد / قصايد» فإن إعادة تأكيد أنه “من واقع الحياة”، وأن القصائد بالعامية المصرية، يكشف لنا ذلك عن معانٍ مُتعددة، من منظوري أهمها تأكيد الشاعر أن اختياره للعامية هو موقف أدبي في حد ذاته، أكثر من كونه وسيلة للتعبير، فالعامية هي انعكاس الحياة، وكأنه لا يمكن الغوص إلى الأعماق التي يريد الشاعر التعبير عنها، إلا باستخدام النمط التعبيري ذاته الذي يستخدمه الناس في حياتهم اليومية، أقصد استخدام العامية ذاتها كوسيلة تعبير.

إذن نتفق مع (حاتم الصكر) حينما يقول: «العنوان بنية نصية وليس لافتة مجردة من الدلالة، فيشرق على النص لا ليضيء ما يعتم منه فحسب بل ليوجه القراءة كلها.» ([3])، ومن ثم فاختيار العامية وتأكيدها نقرأها أيضاً باعتبارها إضاءةً يجدر بالقارئ أن يضعها في الحسبان وهو يحلل جوانب النص الوارد هنا. غير أن إحدى صعوبات القراءة هي كثرة القصائد الواردة في الديوان، (نحو سبعٍ وخمسين قصيدةً مُتنوعةً، تتشابه في أغراضها، وتتنوع أيضاً)، ومن ثم فإن ملاحظة مبدأية بأن هناك فيضاً من المشاعر المتدفقة والموضوعات المتنوعة التي تغري الشاعر بالتعبير عنها، وبتقييد انفعالاته وشعوره تجاهها، وقد يكون لذلك تأثيره على القارئ الذي قد يواجه مشكلة في التعامل مع كل هذا الكم من المشاعر، لكن مع ذلك يبقى علينا محاولة تَقصي الأغراض الشعرية المتنوعة داخل الديوان.

يمكنني القول إن المشاعر هنا طاغية وحادة وواضحة أيضاً، ربما يفسر هذا سبب التسمية الأحادية أو الثنائية للقصائد، لقد جاءت عناوين القصائد على النحو التالي: «مصري أصيل / قصة مجند / اسمي/ سيبها على الله/ عشرتي الجاية/ ماضيك/ اوعدني/ كلام جدي/ فترة وبتتعاش/ كن مستعد/ اسمي عربي/ يا وحشين/ وصفك/ نسيتيني/ مجنونك/ صدمتني/ طمعان في سترك/ الأحمر/ عشرتكم/ حمولك على الله/ هستناك/ حبيت ولو اني بقالي كتير محبيتش/ حزنك بعيد/ ليلة منسية/ قلتي هبعد/ المقسوم/ حياتنا حابينها/ جميلة كالعادة/ طفل زمان/ أيام زمان/ أمي/ بنتي/ الأب/ العزوة/ بتراقبونا/ بلدي/ حنين أرضنا/ الأصول/ سلف ودين/ الجدعنة/ يا ناسيني/ واد صغير/ حضنتك صوره/ أرزاق/ شفيع الأمة/ عايشها وحيد/ من الآخر/ عيشة متكلفة/ وحشتيني/ السرحان/ نجمتين قمرهم انتي/ أنا/ لن تعلو أصواتهم/ يا عشمانين في الله/ دنيا يومين/ طلتها».

التسمية هنا مباشرة وواضحة ودالة عن موضوع القصيدة بشكل يدخل القارئ في محتواها دون تكلف، ربما هذه إحدى سمات العامية التي تقوم بنسبة كبيرة على التبسيط، وعلى تقريب المعاني الشعرية والمرادات الوجدانية إلى نفس المتلقي، حتى يشعر بنفسه في داخل القصيدة، ونلاحظ هنا تعدد الغرض وتنوعه، ما بين العاطفة والحب التقليدي بين الحبيب والحبيبة، وهو العنصر الأكثر حضوراً هنا، في حالات العشق، لكن هناك موضوعات أخرى تفرض نفسها أيضاً، جانب الأسرة المصرية، الأب والأم والجد والجدة والعشرة والسنين والونس والصحبة والناس، كل ذلك مصحوباً بنكهة خاصة من الوطنية والشعور القومي والعربي، والاهتمام بأحوال الناس، وفي ختام الديوان ثمة مسحة دينية من اللجوء إلى الله والمدح في رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، كل ذلك في إطار حالة من النوستالجيا الشديدة لماضٍ له بريقه الطاغي على الحاضر الذي نعيشه.

لا نجد قصيدةً تحملُ عنوان «حكايات الأصيل» وإنما نجد «مصري أصيل»، وهو ما يوحي بأن القصائد هنا بها نوعاً من الحكي والسرد أولاً، كما أنها تتقصى حالة الإنسان المصري المعاصر، يأتي ذلك في مقاطع شعرية ينطبق عليه ما تراه (اعتدال عثمان) من أنه قد «تطورت المقاطع تطوراً شكلياً في القصيدة الحديثة، بحيث أصبحت تدمج ما بين السردي والغنائي»([4])، وهي ظاهرة أصبحت متكررة في الشعرية المعاصرة، والعامية ربما لها السبق في هذا، لكونها أقرب لطبيعة الحكي بحكم قربها من نفس المستمع.

في اعتقادي أن قصيدة «مصري أصيل» هي نواة الشعرية التي تدور من حولها باقي القصائد في هذا الديوان، والتي ربما منها استوحى الشاعر عنونة ديوانه، هذه القصيدة يأتي مطلعها على النحو التالي:

“وعشاني مصري أ صيل

وجدوري جوه النيل

هكتب وأقول مواويل

تروي أصالة شعب

أصله ولونه جميل

وان سيف إيدينا اترفع

تحمي سيوف أرضنا

وجنودنا بالأساطيل

أكتافنا سدادة

ولأي حمل نشيل”

رغم بساطة هذه المقاطع الشعرية إلا أنها أشبه ببيان يحدد المنطلق الذي تتولد منه شعرية باقي القصائد، فأصالة المصري أحد المحددات التي يفخر ويعتز بها، كونه ذا جذور ضاربة في أعماق التاريخ، وموروث حضاري مستقر في طبعه وفي دمه، كل ذلك يجعله معتزاً ومفتخراً بذلك، ومهما كان واقعه يعاني تراجعاً وقتياً، أو ما كان ما يشاهده من أحداث بها جور عليه، فإن الأصالة والعراقة هي جوهر المقاومة لدى الشخصية المصرية، نواة صلبة تجعله من الصعب أن يستسلم أو ييأس للواقع والحياة من حوله، ويظهر بأس الشخصية المصرية في إشارته إلى السيف الذي نحمي به بلادنا، وإلى جنودنا. أما عناصر القوة فتظهر في “أكتافنا سدَّادة ولأي حمل نشيل”، رغم أن القصائد ستحمل الكثير من التوجع من الواقع الضارب في المشكلات، إلا أن عنصر الفخر بمصرية المصري، وبأصالته، وبقدرته إذا احتدمت الأمور على مواجهة أعدائه أياً كانوا، هي عنصرٌ واضحٌ ومؤثر.

لذا كان منطقياً أن ينتقل من هذه القصيدة إلى التي تليها متحدثاً عن «قصة مجند»، وهنا نجد تلميحاً واضحاً إلى استعارة السرد لمجال الشعر، فهو في هذه القصيدة يحكي قصة، ويتناولها بأسلوب مقطعي جميل وسلس، والقصيدة ببساطة عن أم تستعد لتوفير وجبة الطعام لابنها المجنّد العائد في إجازة من الجيش، ثم تتوالى الأحداث حتى تتفاجأ باستشهاده غدراً على يدِ الإرهاب: «ابنك الله يرحمه.. راح شهيد غدر خسيس»، وتنتهي القصيدة بالتأكيد على مشاعر الوطنية ومشاعر الولاء والانتماء في حب الوطن، يقول: «فوقوا ربّوا ولادكم دايماً إن دول هما اللي منهم / إن دول بيموتوا بس لجل ما يحموا وطنهم».

سرعان ما يعود الشاعر من حالة الفخر والتباهي إلى حالة نعي الواقع، وتجسيد المعاناة التي يعيشها الإنسان المصري، يظهر ذلك في قصيدة «اسمي»، يقول فيها: «اسمي، اسمي كام حرف في بطاقة وعالورق / عنواني دنيا فيها العمر اتسرق»، يحلو للشاعر هنا تنويع ووصف الألم الذي تعيشه الشخصية المصرية، إن منطقاً واضحاً يربطُ القصائد، وهو منطق الحياة المصرية التي تسير بين الصعود والهبوط، فما إن نستشعر روح التألم والشكوى من الواقع، تأتي قصيدة «سيبها على الله»، والتي فيها نوع من التعزية عن ذلك الواقع الذي لا تنضبط أحواله أبداً، وبنوع من أنواع بث الحكمة ينهي الشاعر تلك القصيدة بقوله: «ربي أجّل ليك نصيب حاجة جاية ف وقتها/ فارضي بالرزق اللي جايلك واسجد السجدة بيقين».

قصيدة وراء قصيدة تؤكد فيها رؤية الشاعر الجوانب المصرية في الحياة، ينتقل مما سبق إلى «عشرتي الجاية» بما تحتله مفاهيم العشرة وعلاقته بحبيبةٍ هي عنده كالأميرة وتاج مرصع ذكريات، ثم كأنه تذكر الماضي الذي أشار له في هذه القصيدة، فيفرد له قصيدة خاصة باسم «ماضيك»، ثم ينتقل من الماضي إلى الوعد، بقصيدة يعنونها بـ«اوعدني»، يقول: «اوعدني انك تفضل جنبي/ قلتيها ف ساعة حنية»، ويعتمد فيها على المفارقة بين التقارب والتباعد، يقول «ففراقك أمنية حلوة/ أسعدتي ببعدك أوقاتي».

سنلمس طوال فترة الديوان حالات من الحنين إلى الماضي، تظهر في صور متعددة، منها قصيدة «كلام جدي»، تتميز القصائد التي تأتي حديثاً عن الماضي أن بها حالة من السلاسة الشعرية والمقطعية السردية المتتالية بما يجعلها تقارب حكايات السير القديمة، مثل السيرة الهلالية، كأنها مشهدية خاصة يتم رسم لوحاتها وقسماتها وتفاصيلها الدقيقة، مع استحضار شخصيات الحكي ذاتها داخل نص القصيدة، يقول: «خد تعالى اسمعني يا بني عايز أقول لك قصتي / قول يا جدي أديني سامع يمكن اعقل واستفيد / كنت يا بني في سن جيلك بلعب الكورة الشراب / بعد ما اخطف كام حكاية صغيّرة جوه الكتاب»، بهذه الطريقة التي تزاوج بين القديم والحديث، وحضور كلٍ من الحفيد والجد في القصيدة ذاتها، والإقرار المسبق من الحفيد بأنه ليس عاقلاً، مع الضرورة المنطقية بأن كاتب القصيدة هو الحفيد الذي يعترف مسبقاً بأنه ليس عاقلاً.

يغلب الشجن على جو القصائد، يتجلى ذلك على سبيل المثال في قصيدة «فترة وبتتعاش» تتضارب هنا مشاعر الألم والواقع المرير مع مشاعر الصبر على هذا الواقع حتى ينصلح الحال، وكل قصيدة متشائمة، تعقبها قصيدة متفائلة، فنجد عقب ذلك قصيدة «كن مستعد»، مع مسحة ظاهرة من الإيمان واللجوء إلى الله، يقول: «قم وانتظر يا من تغير قلبه / أن ينعم المولى عليك برزقه/ فالدنيا قد تدنو بكل محارب / وقد تعلو سريعاً قبل دنوه»، هنا نجد نوعاً من أنواع الحكمة التي تُخالِط الشعر، فبعدما شاهدنا المقطعية الشعرية، والحكي السردي من خلال القصائد، نلمس شعر الحكمة، وعندما يعرض الشاعر هنا للحكمة، تقترب عاميته من الفصحى، يقول: «كن آملاً لكل مقترب بعيد/ فالبعد يأمل بالتقاء قريبه/ وانسى المدائن أن تخلف شكلها / فقديم قومهم جديد زمانه»، نحن نعلم مسبقاً أن العامية مشتقة من الفصحى، لكن عندما ينحو الشاعر إلى اللغة الفصيحة في ثنايا العامية، خاصةً عندما يقترب من شعر الحكمة، فإنني أعد ذلك مؤشراً على مقدار التأثر التراثي، وحضور التناص مع ميراث العربية القديم بحكمها وقيمها وشاعريتها ورؤيتها تجاه الوجود والحياة، إنها عامية مختلطة بمشاعر عميقة ضاربة في قدم التراث العربي.

ويؤكد الشاعر هذا المعنى، فيجعل القصيدة التي تلي ذلك معنونةً بـ«اسمي عربي» يؤكد فيها معاني الأصالة والتراث، وكما ذكرت من قبل فإن ظاهرة الصعود والهبوط في مشاعر التفاخر بالماضي، والشكوى من الحاضر متوالية في مجموعة القصائد، فما إن نجد قصيدة بها نوع من الفخر بما كان، حتى يردفها بقصيدة فيها شكوى من الواقع الذي نعيشه، فبعد القصيدة السابقة، نجد قصيدة «يا وحشين»، وفيها الشكوى من غدر الصحاب، وكأن الشاعر قد شعر بنوع من الجفاف المعنوي في القصائد، فيردف ذلك بقصيدة ذات مشاعر متدفقة، تأتي قصيدة «وصفك» لنلمس فيها لغةً رقراقةً ووصفاً رقيقاً، يقول: «الجواب عنوانه واضح م البداية / وصفي ليكي مش كلام قسماً بربك/ إنتي نجمة منوَّرَة الأرض وسمايا/ واستعدي لوصف جاي يجري يسرك/ إنتي ضحكة تفوز وحكايتك حكاية»، ونلمس هنا روح شفافة في وصف المحبوبة ورقتها وذكر أوصافها بما يجعل المتلقي يتلقى تلك الأوصاف بشكل يحببه ويشوقه لمعرفة تلك المحبوبة الخفية.

ما إن نحلق مع الشاعر في سماء الشعرية ووصف المحبوبة التي ليس لها مثيل وروح العشق والهيام، حتى نجد أنفسنا أمام الفراق والهجر، هكذا تأكيداً لفكرة الصعود والهبوط، والتناقض المتتالي في القصائد، تأتي قصيدة «نسيتيني»، فيقول: «نسيتي محمد/ نسيتي قلبه لما كان / بينبض من ورا ضلوعك/ نسيتي روحُه لما ترد بهمسه من صوتك/ وكان كل الكلام بينا تعالى ولازم أشوفك»، وما إن يوصل لنا (محمد ترك) مشاعر الهجر والخصام ويجعلنا نتعاطف معه في هذه الحالة العجيبة، حتى ينقلنا إلى أفق أبعد في التغزل في المحبوبة فتأتي قصيدة «مجنونك»، ونلمس فيها طولاً كبيراً في السطر الشعري، يقول: «لو اتجننت أنا ف بعدك وعقلي يفقد إحساسه/ مظنش ينسي يوم عاشه معاكي ف بعده عن ناسه/ ولو تنسيني في بعادي وجنوني يبقى حيط بينا/ راح أعقل لحظة واكسر بإيدي حيطي وأساسه»، ويمكن بامتياز تحويل كل سطر شعري إلى سطرين.

وربما نحن بحاجة إلى معرفة طريقة الإلقاء، ترى كيف يتعامل الشاعر محمد تركي في إلقائه مع تلك الأسطر الشعرية الطويلة؟ كيف يقدمها للناس، وهل يقطع ما بينها أم يوصلها؟

بدءاً من قصيدة «اليقين» تكتمل دائرة الأغراض الشعرية لديه، بعدما شاهدنا الفخر بالأصالة والتاريخ، وشاهدنا توصيف الواقع المصري المعيش، وشاهدنا مشاعر الحب الفياضة، والشكوى من الهجر وصد الحبيب، والمراوحة بين الصعود والهبوط في المشاعر السلبية والإيجابية والتفاؤل والتشاؤم، حتى الحنين للماضي وإثبات فضل التراث، كل ذلك شاهدناه فيما سبق، لكن مع قصيدة «اليقين» ندخل بعداً جديداً من أبعاد الإيمان، ومن أبعاد مواجهة قسوة الحياة باللجوء إلى الله، وترسيخ مفاهيم الشعبوية حول الإيمان برب العالمين، والاعتماد عليه في كل كبيرة وصغيرة، وتدق العبارة ويقصر طول السطر الشعري، لتأتي القصيدة في حالة أشبه بحالة المناجاة، يقول: «أنا عندي يقين/ إن أنا لو عُزت أطلب حاجة/ هاطلُبها من رب العالمين/ إن الواحد لما بيتعب/ ويهج من الناس بيهرب/ بيكون الله جوه في قلبه/ وبذكر الله مين يبقى حزين؟».

هكذا نحن أمام حالة فريدة في التعبير بالعامية تمتاز بالشمول لمختلف جوانب الشخصية المصرية في مختلف حالاتها، فخراً ونصراً وقهراً وشكوى وعِشقاً وانبهاراً وعودةً إلى الله، وبذلك تكون دائرة الأغراض الشعرية قد اكتملت، وهي الدائرة التي يعود فيكررها في قصائد متعددة فيما بعد، والقصائد الواردة هنا كان يمكن توزيعها على أكثر من ديوان، لكن الشاعر هنا أراد تحقيق التكثيف الشعري والتعمق الدلالي الذي يعبر عن المعنى الواحد بأكثر من قصيدة، ولما كانت طبيعة الشعب المصري المحبة الشديدة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، جاءت قصيدة «شفيع الأمة»، إذ لا يُتخيّل أي تعبير بالعامية وقد خلا من هذا الغرض، حتى أن السيرة الهلالية تبدأ بالصلاة والسلام على النبي المختار، وهنا يفرد شاعرنا قصيدة لشفيع الأمة، تأتي ألفاظها مباشرة وواضحة وأسطرها الشعرية رقيقة وقصيرة مقارنةً بقصائد تتناول الماضي أو الحاضر أو حالة الناس في مواجهة أوجاعها يقول: «يا شفيع أمتنا يا حبيبنا يا رسول جئناك/ يا واخد أحبابك أيامك وواخدنا معاك/ بشفاعتك راح تمحي ذنوبنا/ وتسامح وتداري عيوبنا»، وتعلو النغمة الغنائية هنا، كأن هذه القصيدة نُظمت لتُنشد في احتفالية ما، فيستثير إيقاعها المستمعين ليصفقوا معها.

إننا إزاء حالة تدفق شعرية متميزة وفريدة في هذا الديوان، تلفت النظر إلى تعددية الغرض، ودقة العبارة، وتناوب المشاعر، والحنين للماضي، والتأثر العميق بالتراث العربي، مع معاصرة ترصد ما حولها بكل دقة.

….…………………..

[1] – محمد تركي: حكايات الأصيل. قصايد من واقع الحياة بالعامية المصرية، الدار للنشر والتوزيع، القاهرة، 2024م

[2] – بسام قطوس: سيميائية العنوان، وزارة الثقافة، الأردن، 2001م، ص 33

[3] – حاتم الصكر: ما لا تؤديه الصفة: المقاربات اللسانية والأسلوبية والشعرية، دار كتابات، بيروت، 1993م، ص 109

[4] – اعتدال عثمان: إضاءة النص، قراءات في الشعر العربي الحديث، ط2، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1998م، ص 103