زكريا صبح*

فلسفة اختيار العناوين

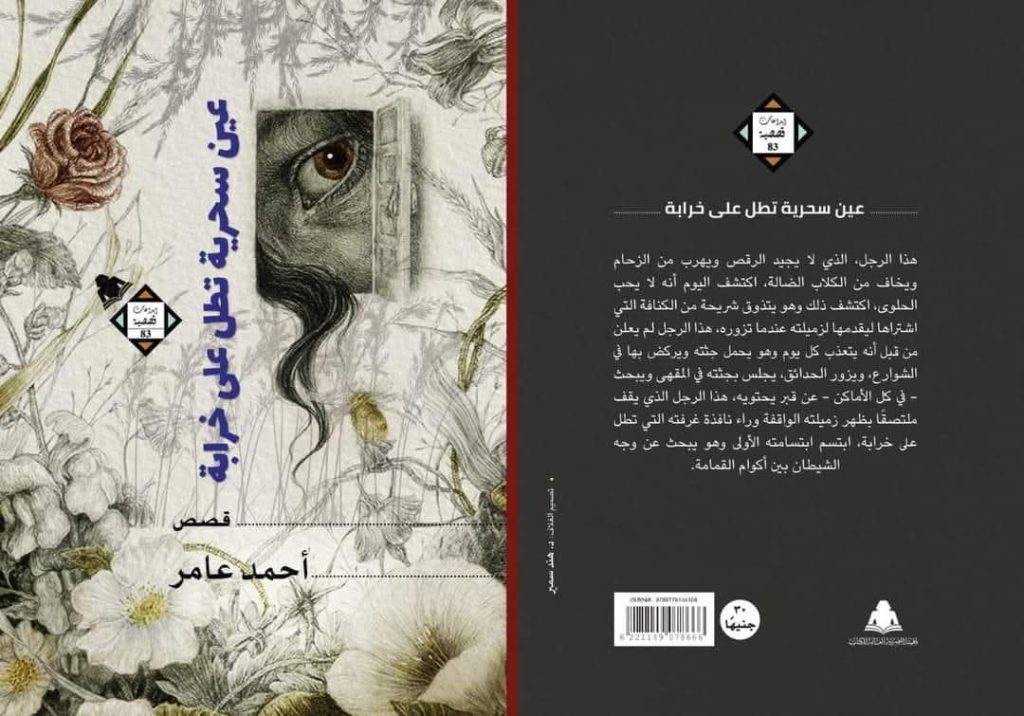

ربما كان أول ما يلفت نظر القارئ في هذه المجموعة هو عنوانها الذي جاء جملة خبرية مكتملة: (عين سحرية تطل على خرابة).

فالعنوان – كما نرى – مكوّن من مبتدأ هو عين سحرية، وخبر هو تطل على خرابة. ولم يأتِ العنوان كما تعوّدنا في القصص القصيرة مكوّنًا من كلمة واحدة أو كلمتين، وإنما اختار الكاتب أن يكون العنوان معبّرًا عن عالم نحن مقبلون عليه، ربما ليمهّد القارئ إلى حجم الخراب الذي صار إليه العالم.

وقد كان دقيقًا حين أكّد أننا سنطلّ على هذا العالم لا إطلالة مباشرة بعين طبيعية، بل من خلال “عين سحرية”. وهنا تقفز إلى مخيلة القارئ فكرة السرية والتلصص، وربما يستدعي عقل القارئ “الكاميرا” باعتبارها قادرة على التصوير المباغت السري من خلال عينها السحرية.

ولم يشذّ عنوان المجموعة عن العناوين الفرعية للقصص؛ فلم نصادف عنوانًا واحدًا مكوّنًا من كلمة أو كلمتين، بل أغلب العناوين جمل خبرية تعطي إشارة لعالم القصة التي نحن مقبلون عليها.

فعلى سبيل المثال:

1. القصة الأولى: (الشاعر يتعلم فن التنكر قبل أن يعتزل)

جملة مكتملة تستحيل في رأس القارئ إلى قصة كاملة. فإذا ما ولجنا القصة وجدنا موضوعها شاعرًا لديه شعور بالمعاناة على مستويات عدّة، ولذلك ليس غريبًا أن يكون قراره هو اعتزال الشعر وكل ما يتصل به.

2. القصة الثانية: (وردة معتقلة في كتاب)

أظن أنك تشعر – من غير قراءة القصة – أنك بصدد حالة من القهر والسجن والظلم. كما يستدعي الارتباط بين الوردة والكتاب حالة عاطفية لم ينجُ منها أحد.

وقد صدق حدسك؛ إذ إن القصة حالة من الفقدان: فقدان الحبيبة الذي ترتّب عليه فقدان الذات.

3. القصة الثالثة: (المرأة التي باعت حلمها للصائغ المزيف)

هل لاحظتَ الطول المبالغ فيه لهذا العنوان؟ كأن الكاتب أراد أن يسوق لنا مختصرًا للقصة.

ورغم طول العنوان فإنه ليس كاشفًا؛ إذ تتوالى الأسئلة في ذهن القارئ:

من ترى هذه المرأة؟ وما حلمها الذي باعته؟ ولماذا البيع للصائغ تحديدًا وليس لغيره؟

لن يطول بك البحث، إذ سنكتشف أن العنوان جاء ملخصًا للقصة – ولكن بعد الانتهاء من القراءة – حيث إن البطلة امرأة تزوجت من رجل لا تحبه، وهي تعيش بعاطفتها مع رجل آخر، ربما هو:

“الصائغ الذي أهداها أسورة مزيفة مقابل قبلة جعلت قلبها ينبض لنصف يوم.”

وعلى هذا النحو جاءت معظم عناوين القصص، مثل:

(زجاجة ملونة فارغة)،

(محاولات للهروب من مخرج الطوارئ)،

(أسباب غير مقنعة للعزلة)،

وغيرها من العناوين التي لم تشذّ عن هذه القاعدة.

البطولة في المجموعة

هذه المجموعة تنشغل بأناس نكاد نعرفهم معرفة حقيقية عبر الواقع الذي نعيشه، لكن الكاتب يعيد استحضار الشخصيات بشكل فني يجعل منها نماذج ترقى لأن تكون نماذج سحرية ساحرة تبقى عالقة بالأذهان.

ولذا ليس غريبًا أن نجد الكاتب يحدثنا عن الأبطال باعتبارهم أجسادًا بلا روح، فهم بين ميتٍ ومحمول على الأعناق، ومهزوم يسأل: (هل أنا موجود؟).

نحن أمام أبطال من لحم ودم يعانون من مشكلات وجودية.

فالبطل مثلًا في قصة (ابتسامة شاحبة لقمر مريض) يعاني وحدة مؤلمة، ويقتنص لحظات السعادة مهما كانت المعوقات؛ فها هو يحتفل بعيد ميلاده الأربعين بعلاقة ساخنة ربما كانت له عوضًا عن لحظات الحرمان التي عدّدها في نصه.

وفي قصة (عفوًا الدخول من النافذة) نرى البطل الذي يمثل شريحة ثورية ترصد التفاوت الطبقي والتفاوت بين أهل الوطن والزائرين، وكيف يتعامل الشرطي – رمز الأنظمة القمعية – مع مواطنه، وكيف تحوّل أهل الوطن إلى متسولين، وكيف تحوّل الوطن إلى مكان مؤجّر.

ولكن… ترى مَن آلت إليه ملكية الوطن؟

وها هو الكاتب يرصد انحرافًا إداريًا عبر رجل مرتشٍ في قصة (عين سحرية تطل على خرابة) وعلاقته المنحرفة بزميلته، كأنه صار عبدًا للشيطان، ويعرّج على معاناة هذه الزميلة التي تفتقد دفء زوجها.

إنه يرصد أمراض المجتمع في كل نص من نصوصه، كأنه يصرخ في وجه العالم أن هذا الوطن مريض… مرضًا عضالًا.

هذا قليل من كثير، للدلالة على انغماس الكاتب في قاع مجتمعه، راصدًا معاناته، كاشفًا مشكلاته، وواصفًا مأساته، مخلّدًا شخوصه.

وربما كان من الضروري هنا التأكيد على انحياز الكاتب للفقراء والمهمشين ومحطّمي الأحلام والآمال.

تغيّر الرواة في نصوص المجموعة

ما من شك أن لعبة الفن تقتضي المراوحة في طريقة السرد، ومن ضمن الأدوات التي يستطيع الكاتب اللعب بها هي (الرواة). والكاتب الماهر هو الذي لا يصرّ ولا ينحاز لراعٍ بعينه، جاعلًا منه ساردًا أوحد للحكاية.

ولذا ليس غريبًا أن نجد الكاتب يختار بين راوٍ عليم مرة، وراوٍ مشارك مرة، وهذا ما ظهر مبكرًا في القصتين الأوليين اللتين بدأ بهما؛ ففي الأولى كان الراوي عليمًا، بينما في الثانية كان مشاركًا، ثم جاءت الثالثة براوٍ عليم، بينما جاءت الرابعة براوٍ مشارك، ثم غلب على المجموعة اختيار الراوي المشارك.

وقد كان هذا الاختيار موفقًا، إذ إن الحكاية بضمير الأنا تشعر القارئ بصدق الحالة، وكأن صاحبها يرويها بنفسه، ونحن نعلم أنها ليست إلا حيلة فنية يختار فيها الكاتب الحكي بضمير المتكلم، متقمصًا دور البطل الذي انحاز لقضيته.

وثيق الصلة باختيار الكاتب لرواته… هذه الاستهلالات الخاطفة

هذه الاستهلالات تخطف القارئ لتضعه مباشرة في بؤرة الأحداث من غير تمهيد.

استهلال يوحي بأن الكاتب في حالة ممتدة من الحكي، معتبرًا قارئه في حالة ممتدة من الاستماع، فلا عجب إذن أن تكون البدايات على هذا النحو. مثلًا:

«اختار الشاعر كرسيًا وطقطوقة تعاني الإهمال…» ثم يستكمل.

وفي نص آخر يستهله بقوله: «وكأنها تهدهد الحلم أو تقرّبه من ثدييها لتنام مبتسمة.»

وفي نص ثالث يبدأ قائلاً: «لم أندهش من ردّة فعله ولم أقف حائرًا…» ثم يستكمل الصورة.

هل لاحظت كيف وضعنا مباشرة في قلب الحدث؟

وعلى هذا المنوال نسج نصوصه نسجًا مشوقًا مكتنزًا، مبتعدًا عن التمهيد الذي قد يصيب القارئ بالملل ويُصيب النص بالترهّل.

اكتمال الاكتناز بالإيقاع السريع

يكتمل اكتناز النص بالإيقاع السريع الذي آثر الكاتب من خلاله استخدام الجمل القصيرة السريعة المصوّرة تصويرًا سحريًا، عبر “كاميرا سحرية” لا تفارق يد الكاتب – وهذا على سبيل المجاز – إذ لا يحمل الكاتب كاميرا، لكنه يمتلك عينين أشد حساسية من الكاميرا.

دعني أصف لك هذه الكاميرا المجازية:

كاميرا مفتوحة العدسات، تلتقط كل حدث وصوت وشخص في محيط الصورة.

كاميرا ذكية تختار بعناية من بين المفردات الكثيرة ما يناسب موضوع القصة.

تختار المفردة المشحونة بمعنى يريد الكاتب أن يؤكد عليه.

انظر إليه يقول في قصة (البحر لا يعرف)، متحدثًا عن بطل يهوى التصوير:

«الكاميرا لا تفارق يده، يلتقط الصورة تلو الأخرى، يتأمل الصورة ويبتسم ابتسامة واسعة عندما ينجح في اصطياد لحظة كادت تفلت مترجّلة، تغافله وتقف خلف ظهره كأنها موجة أُجهضت قبل أن تصل إلى الشاطئ.»

هكذا يرصد الكاتب شخوصه ولحظاتهم. لا يريد لهم أن ينفلتوا، ولا يريد لتفصيلة ما أن تفلت من المشهد.

وبعد أن ينتهي من تصوير المشاهد لا يصنع منها مشهدًا متصلًا، بل يضعها متفرقة على رقعة لعبة البازل.

إنه يتعامل مع القصة كما يتعامل اللاعب مع البازل:

يضع بين يدي قارئه عددًا من الصور المبعثرة، مختبرًا قدرة القارئ على إعادة تكوين الصورة الكلية التي تنطق بالمعنى الأعم.

وذلك عبر ما يُعرف بـ إعادة كتابة النص وفق رؤية القارئ وثقافته، وقدرته على الغوص في أعماقه، ووفق المفاتيح التي يتركها الكاتب مختبئةً في نصوصه.

نصوص سردية… لكنها مكتوبة بقلم شاعر

نحن بلا شك أمام نصوص يبدو بناؤها سرديًا، وصورتها قصصية القالب، لكن هذا الحكم مخادع؛ إذ النصوص مكتوبة بقلم شاعر لم ينسَ روح القصيدة التي تسري في أي نص، فتحيل البناء السردي إلى قصيدة بلا قافية لكنها مفعمة بالموسيقى، مترعة بالاستعارات والتشبيهات والمجازات والالتفاتات.

قصص غلب عليها الأداء الشعري الذي يترفّع عن الأداء الدرامي.

نحن أمام نصوص تبدو مثل بستان متعدد الفاكهة، بينما يوحي البستاني لزوّاره بأنها مزروعة بصنف واحد.

كتب الكاتب على غلاف كتابه: “مجموعة قصصية”، فإذا بنا – عند القراءة – نجد السرد يختبئ خلف الشعر.

ويصبح لزامًا علينا – طالما نقرأ مجموعة قصصية – أن نقتنص “الحدوتة”، وأن نجمع الخيط السردي كالذي يدخل حديقة المانجو، فإذا بالحديقة مليئة بفواكه شتى، وعليه أن يشحذ همّته لحصد المانجو وحدها!

وهذا – لعمري – أمر عسير يشقّ على القارئ الذي يطلب متعة السرد فيجد نفسه أمام نصوص يغلب عليها الشعر.

وها هنا المخاطرة النبيلة التي خاضها الكاتب:

إما أن يصبر القارئ ويواصل التوغّل في النصوص بحثًا عن “متعة السرد”، أو يخرج من الحديقة متسائلًا: هل أخطأتُ العنوان؟

ومما يؤكد ذلك تعامل الكاتب مع الزمن؛ إذ يلفت النظر غياب الزمن الواضح، فهو غير معني بليل أو نهار، ولا بالإشارة إلى شمس أو قمر.

أليس هذا سلوك القصيدة؟

وإذا أضفنا كمّ الاستعارات والتشبيهات، فقد تأكد لنا أنها إلى القصيدة أقرب.

سمات عامة

1. لغة السرد

لغة السرد مكوّنة من جمل قصيرة، كل جملة تُصوّر مشهدًا.

الجمل سريعة الإيقاع، والتنقّل بين المشاهد سريع، والإيقاع السريع يدفع بالأحداث قُدمًا، جاعلًا القارئ في حالة عدوٍ خلف الصور، لاهثًا لجمع شتات الحكاية المبعثرة بين الكلمات.

2. تأنيس الأشياء المادية

مثل قوله:

“يضغط رأسه محاولًا تجاهل الأيادي الكثيرة المرتدة: قسط الملابس، إيجار الشقة، قسط العفش، قسط الأجهزة…”

وكأنه أراد أن يقول: كل هذه الأقساط استحالت إلى أيادٍ تطوّقه.

3. من الشخصي إلى العام

قد تبدو القصة تناقش أمرًا شخصيًا للبطل، لكنها تنجرف فورًا إلى مناقشة الشأن العام.

ليس غريبًا أن يعرض الكاتب مأساة بطله عبر عرض مأساة مجتمعه، أو العكس.

والمجتمع هنا ليس الوطن المحدود فقط، بل قد يمتد ليصبح الإنسانية بأسرها.

الرموز ذات البعد السياسي والوطني

القلم المكسور

كتاب الدراسات المفتوح على خريطة الوطن العربي

كلها رموز تشي بالهمّ العام، وبالجرح الوطني.

البسطاء… عصب المجموعة

البسطاء هم محور اهتمام كاميرا الكاتب الذكية. والأمثلة كثيرة.

في القصة الأولى نتبيّن أسرة فقيرة، ربّها شاعر، وابنة مريضة بالسرطان، وولد محبط لا أمل له في تحقيق أحلامه مادام “الممثل البلطجي” يتصدر المشهد.

ورغم ذلك يتعفف الشاعر عن تقبّل الجائزة؛ لأنه لا يشعر بالحرية، ولأنه شعر بالانسحاق أمام الهجمة الشرسة من الإعلانات المحبطة عن السيارات والعقارات والأطعمة.

الثنائيات التي صنعت المفارقات

الشاعر في مقابل العالم المادي

مقهى العمال البسطاء مقابل عالم المال والأعمال والحياة المترفة.

(قصة: الشاعر يتعلم فن التنكر قبل أن يعتزل)

شخص ما في مقابل نفسه

انقسام الذات على نفسها.

(قصة: وردة معتقلة في كتاب)

امرأة ممزقة بين زوج تقليدي وحبيب لم تستطع الارتباط به

(قصة: المرأة التي باعت حلمها للصائغ المزيف)

الإشارة بدلاً من التصريح

يشير إلى الفقر المدقع مثلًا بقوله:

“لكن الطفل الأصغر سقطت أسنانه وهو يحاول تخليص اللحم من حول صدر دجاجة صغيرة مجمّدة اشترتها زوجتي احتفالًا بالعيد.”

هذه الصورة وحدها تنقل الحالة الاجتماعية المتردية ببلاغة موجعة.

ويشير إلى الحالة السياسية بقوله:

“كيف أقبل التكريم وأنا لم أنجح حتى في الكتابة عن جسدي المتهلّل؟”

أليس هذا شعورًا بكبت الحريات؟

إذا كان هذا حال شاعر، فما حال عامة الناس!

في النهاية

نحن أمام كاتب اختار طريقًا خاصًا في معالجة قضايا تشغله.

كاتب له صوته وبصمته، لغته وأداؤه، وله طريقته في استلاب الإعجاب من قلوب محبيه.

المتعة حاضرة… ما دام الفن حاضرًا.

………………………….

*قاص وناقد مصري