إبراهيم مشارة

ممّا لا شك فيه أن فن الرثاء من أقدم الفنون الغنائية في الشعر العربي ،ذلك أنه ارتبط برحيل الأحبة وفقدهم أبدا،فمن الميلاد إلى الموت تأخذ هذه الضدّية صيرورتها في حياة الإنسان منطلقا ومنتهى ،فالشعور بالفقد ومعضلة الموت أحد أهم الإشكالات التي تواجه المصير الإنساني ،ولابد أن تختبر الحياة الإنسان برحيل أحبته وهو سيتجاوب مع هذا الحدث المفجع وجوديا ونفسيا وعقليا، ومن هنا تجيش النفس بمشاعر الأسى ويفيض الوجدان بأحاسيس الفقد والوحشة واجترار الذكريات الحزينة بغياب من عاشرهم وأحبهم وتعود عليهم، فالموت يفجع لأنه يقوّض العادة بتغييب من تعودنا عليهم، وتروي كتب الأدب القديمة أن أول من جاشت نفسه بالقريض الحزين هو آدم أبو البشرية في رثاء ولده هابيل لما قتله قابيل، بل وردّ إبليس على شعر آدم ، والقصيدتان بلا شك منحولتان ولكن هذه القصة تشير إلى بواكير شعر الرثاء فتعود به إلى آدم، فجر الإنسانية الأول .

ولأن الشعر هو ديوان العرب فقد خلد كثيرا من مراثيهم والطبيعي بالنسبة للحياة العربية ذات النمط القبلي والطابع الذكوري المهيمن أن تغيب أو تكاد في القديم مراثي الشعراء لزوجاتهم ،فالأمر كما يقول كارل بروكلمان يعود إلى اعتبار العربي رثاء المرأة وبكائها عيبا لأنه يظهر الضعف والهشاشة وهو أمر غير خليق بالرجل، فالرجل يظهر رجولته وخشونته وبأسه ويعتز بذكوريته وتتفاخر القبيلة كلها بالقوة والبأس .

في حين خلدت كتب الأدب أشعار النساء في رثاء الأزواج والآباء والأبناء والإخوة كشعر جليلة بنت مرّة في رثاء زوجها كليب الذي قتله أخوها جسّاس بن مرّة وقد وقعت بين نارين ثكل الزوج وكون القاتل هو الأخ ،وأشهر شاعرة عربية هي الخنساء وشعرها كله رثاء تارة في زوجها مرداس بن أبي عامر السّلمي وتارة أخرى في أخويها معاوية وصخر الذي بكته كثيرا حتى إذا ذكرت الخنساء في الذاكرة الشعرية العربية توارد على الخاطر للتو أخوها صخر ، ومن أقدم المراثي النّسوية في الإسلام رثاء الرّباب بنت امرئ القيس لزوجها الحسين بن علي شهيد كربلاء .

ولقد قرّر الرافعي في تاريخ آداب العرب أن شعر المرأة القديم كله في الرثاء، ليجمع لويس شيخو هذه المراثي النّسوية في كتاب “مراثي شواعر العرب”، وهذا يعود إلى النسق الثقافي العربي في ذلك الإبّان والبنية القبلية ذات التأثير على الاقتصاد والدين والاجتماع، والدليل على ذلك أن جرير الذي عاش في عصر بني أمية لما ماتت زوجته “خالدة” قال في رثائها في المطلع:

لولا الحياء لعادني استعبار

ولزرت قبرك والحبيب يزار

ولّهت قلبي إذ علتني كبرة

وذوو التمائم من بنيك صغار

فهو لا يبكي ،حياء ويمتنع عن زيارة قبرها حياء كذلك ولكنه لم يسلم من تعيير الفرزدق حتى على كلماته المشجية الحزينة فرد عليه:

إن الزيارة في الحياة ولا أرى

ميتا إذا دخل القبور يزار

ورثيتها وفضحتها في قبرها

ما مثل ذلك تفعل الأخيار

فالفرزدق أنطقته بقية من جاهلية لم يفلح الإسلام في صقل نفسه تماما وتطهيرها من تلك الحميّة بالرغم من الثورة الإنسانية التي أحدثها الإسلام في حياة العرب في شبه الجزيرة العربية في الارتقاء بالمرأة بعد أن كان العرب يقولون :”نعم الختن (الصّهر) القبر” أو كقول شاعرهم ناصحا:

ولم أر نعمة شملت كريما

كنعمة عورة سترت بقبر

فالعورة هي المرأة وسترها هو الموت .

وهاهو كشاجم يعزي أحد النبلاء ولكنها تعزية غريبة تنم عن نظرة لا إنسانية ورجعية:

تأسّ يا أبــــــــــا بكر

لموت الحرّة البكر

فقد زوجتهـــا القبر

وما كالقبر من صهر

زفاف أهديت فيه

من الخدر إلى القبر

إن فكرة القوة والخشونة والشدّة التي ارتبطت بالرجل جعلت البكاء مسّا بالرجولة ولو كان بكاء أدبيا، وارتبط ذلك بنسق ثقافي في التاريخ العربي ،ولكنه في التطور التاريخي وفي نطاق التعايش المتكافئ أو محاولته في بيئات اجتماعية معقدة تنطوي على معايير طبقية واضحة وبفعل الاحتكاك والتثاقف والصيرورة التاريخية تخلى هذا الشعوري الذكوري عن مركزيته لصالح الجانب الإنساني والحضاري المتطور.

وفي نطاق نقد ما بعد الحداثة وصدور كتاب جوديث بتلر “مشكلة الجندر: النّسوية وتقويض الهوية “وشيوع مصطلح “الجندر” والذي عرب تارة “الجنوسة “وهو يشير إلى النوع الاجتماعي والثقافي لا البيولوجي فقط ،أو هو تصنيع الفوارق بين الرجل والمرأة في المجتمع، فطبق النقاد المحدثون هذه المفاهيم في نقد شعر مراثي الأزواج لزوجاتهم في نطاق الأنساق الثقافية ومركزية الثقافة العربية الإسلامية في التراث ،حيت يمكن للمرأة أن تتخذ وضعية الحرّة أو الأمة أو القينة ،أو الجارية أو أم الولد ،أو الحبيبة الزوجة وواضح الاختلافات الدقيقة بينها لاختلافات طبقية أو اجتماعية، فرثاء أم الولد أو الزوجة الحبيبة أهون على بعض الشعراء من رثاء عشيقة أو جارية أو قينة لما يمكن أن يترتب على ذلك من مشاكل وهناك من الشعراء من تجرأ ورثى جارية أو قينة .

والرثاء سواء أكان تأبينا (إظهار المناقب)أم ندبا (التفجع)أم عزاءا(التطهير) أي جعل النفس تفيض بأحزانها وتنفس عن كروبها فتتطهر من مشاعر موجعة مؤذية ، ومع ذلك فقد اعتبر النقاد القدامى أن الرثاء أشرف الأشعار لغلبة الفن على التفنن والطبيعة على الصنعة ،إنه حوار صادق مع الأبدية وتأمل عميق في المصير الإنساني ومعضلته الشائكة التي أعيت الأوائل والأواخر كما يقال.

غير أن العصر العباسي شهد وثبة حضارية وفكرية كبرى بانتشار الثقافة وتأثير الاحتكاك بالأجناس الأخرى والخلاسية وتأثير الدين كذلك ففي هذا العصر نزع الشعراء الحياء المزعوم وتبارى الشعراء الفاقدون لزوجاتهم في التنفيس عن كربهم شعرا رائقا حزينا يعدد مناقب ومحاسن المحبوب الراحل وجماله والأنس المفقود به ويصف الفراغ الرهيب الذي تركه مما يصح أن يسمى “مرثاة غزلية” ومن شعراء العصر العباسي الذين اشتهروا وذاعت قصائدهم في رثاء زوجاتهم – وهذا أدل على مشاعر الود- الشريف الرضي الذي لقب بالنّائحة الثّكلى ،وصار النواح معيارا لمدى الرقة ورهافة الحس ونبل الشعور وصدقه ومنهم كذلك ابن الرومي ومسلم بن الوليد وديك الجن الذي قتل زوجته رميا بالخيانة ثم اكتشف براءتها فتفجع عليها شعرا طول عمره والطّغرائي وتعد قصيدة محمد بن عبد الملك الزيات أشهر قصيدة عباسية في رثاء الحليلة جمعت بين توصيف مشاعر الوحدة ومرارة الفقد وعواقب الرحيل على الزوج والأولاد ثم سرد مناقب الزوجة الراحلة وأفضالها ومركزيتها في البيت والفراغ الرهيب الذي خلفته:

ألا من رأى الطفل المفارق أمه

بعيد الكرى عيناه تبتدران

فلا تلحياني إن بكيت فإنما

أدواي بهذا الدمع ما تريان

وفي الأندلس زاد الشعراء في إظهار مناقب الزوجة الراحلة الذكاء أو العلم أو الفقه أو التقوى ومن أشهر شعرائهم الرّاثين لحلائلهم أبو حيان الأندلسي في رثاء زوجته “زمرّدة” وابن حميدس الصقلي وابن جبير وقد جمع لسان الدين بن الخطيب تلك المراثي الأندلسية في كتاب” نتيجة وجد الجوانح في رثاء القرين الصّالح”.

وفي العصر الحديث انتشرت مراثي الأزواج الشعراء لزوجاتهم بشكل ملفت، وهذا طبيعي فلم يعد ينظر إلى ذلك الأمر بدونية أو رمي صاحبها بالهشاشة والضعف ولا ما يدعو إلى ضرورة حفظ الحشمة أو الحياء .

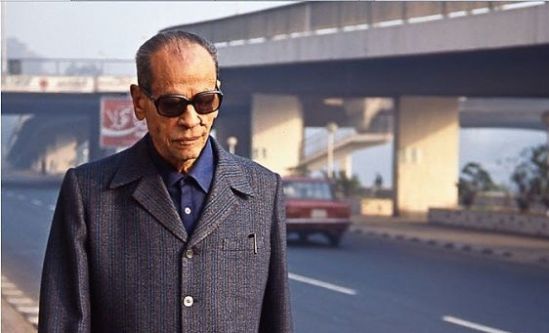

ويعد الشاعر محمود سامي البارودي واحدا من رواد الإبداع في توصيف الحزن والوحشة في رثاء زوجته لمّا كان منفيا بسرنديب فجمع عليه الدهر الغربة والفقد :

لا لوعتي تدع الفؤاد ولا يدي

تقوى على رد الحبيب الغادي

يا دهر فيم فجعتني بحليلة

كانت خلاصة عدتي وعتادي؟

بل إن من الشعراء من أخرج ديوانا كاملا في رثاء الزوجة كالشاعر الرقيق عزيز أباظة صاحب ديوان “أنّات حائرة” وهو يركز في أشعاره الباكية على الجوانب الوجدانية والإنسانية والأخلاقية والاجتماعية والروحية في علاقة الزوج بزوجته لا مجرد الجانب النفعي والحسي :

دفعت صدرها إليّ وألقت

رأسها عند راعد ذي خفوق

ثم قالت ..في أنّة تتهاوى

أزفت ساعة الفراق السحيق

قالت: أرع الأولاد وابق كما

كنت مثال الأب المحب الرفيق

وعلى منوال أباظة لما فجع الشاعر عبد الرحمن صدقي بوفاة زوجته قصّد القصيد الحزين المشجي في توصيف آلامه ووحدته وفجيعته وانتفاء الغائية والمقصدية والمبتغى بعد رحيل الحبيبة الزوجة في

ديوان “من وحي المرأة” :

أي زهرتي في الترب بين المقابر

إليك حملت الزهر شاهت أزهاري

حملت إليك الزهر ترويه أدمعي

وتذوّبه أنفاسي وحرّ زوافري

قدمت عليك اليوم أسوأ مقدم

سواد بأثوابي، سواد بخاطري

وكثيرة هي قصائد رثاء الشعراء لزوجاتهم في العصر الحديث على النمط الكلاسيكي أو الحديث :شعر تفعيلة أو قصيدة نثر، ومن أمثلة ذلك قصائد محمد مهدي الجواهري وأحمد زكي أبو شادي ومحمد رضا الشبيبي وعلي الشرقي ونزار قباني في رثاء زوجته بلقيس ويوسف الصائغ ومحمد الماغوط في رثاء زوجته الراحلة سنية صالح:

كل من أحببت، كنّ نجوما

تضئ للحظة وتنطفئ إلى الأبد

وأنت وحدك السماء

ثلاثين سنة،

وأن تحمليني على ظهرك كالجندي الجريح

ما جانب النقاد القدامى الصواب حين اعتبروا قصائد الرثاء أشرف الأشعار لأنها تتنزه عن المنفعة ،فالذي يدعو إليها هو الشعور الممض المحزن الذي يتخذ من اللفظ مطية لإخراج الألم المكبوت ،وهي في تعداد محاسن الزوجة الراحلة تتنزه عن الجانب الحسي إلى تناول إشراق الروح وطهارة المقصد ونبل المعنى في الألفة الروحية ،كما تترفع عن الرياء والمشاعر المصطنعة ،إنها ترجمة لشعور حزين منساب تلقائي عفوي أي بكاء بالشعر، والكلمة هي الدمع فيغدو ذاك الشعور جمالا أديبا وإبداعا فنيا كبيرا بالرغم من مسحة الألم والحزن الكامنة فيه.

كما أن شعر الرثاء هو مدائح حزينة في غياب الممدوح وغزل بلا أهداف تتجلى فيه جماليات الغائب بكثافة من دون حضوره الجسدي تحرر من غرضيّته وغائيّته النّفعية فهو لا يتوجه إلى شخص موجود يطمح منه في شيء أو يتقرب منه متوسلا، فانتفاء الغاية العابرة والغرضية يجعل من هذا النوع من الشعر مكمنا هائلا لكثافة صوفية تنزّ من أعماق العزلة والوحشة المتعددة لتبني صرحا عاليا في تأبين الجمال وبكائه ، ولأن الحب هو سلوك طبيعي وعادي وتلقائي بين الرجل والمرأة في مقابل تحريم العلاقات الحرّة لدواع دينية أو أخلاقية جعلت شعر الغزل من المرثيات المتكدسة لحب ميت مدفون منذ ولادته في أعماق الروح وغياهب اللاشعور فالحرمان – ولا بد أن نتذكر شكوى الشعراء العشاق من العذّال والعسس- ولهذا يعود الغزل في المراثي ليثير أوجاع حب مكتوم ومكبوت وتحسر على لحظات ضاعت من الزمن لم يصنها الوصال بوثاقه تتدفق في لحظة شعورية أمام حقيقة الموت لتشق نهرا آخر من الحب في جسد القصيدة العربية نهرا مختلف المجرى وطويلا كليالي العاشقين التي تطول كما أخبرنا المتنبي.