حاورها: حسن عبد الموجود

تملكُ الكاتبةُ اللبنانية بسمة الخطيب رؤية تخصُّها للكتابة والعالم، ولغة فيها الكثير من التأمل، سواء في نصوصها أو في مقالاتها. أصدرت بسمة عدداً من المجموعات القصصية مثل “دانتيل” و”شرفة بعيدة تنتظر” وأخيراً “نحر الغزال”، ورواية وحيدة هي “برتقال مُر”، ورغم أنها بدأت كتابة رواية جديدة إلا أنها ليست متأكدة من صدورها، وتقول إنها قد تلحق بروايات أخرى إلى عتمة درج المكتب.

في مجموعتها الجديدة “نحر الغزال” قصص سوداء كالكابوس، يقفز إليك الموت منها في كل لحظة، قصص تبدأ من الواقع لكنها سرعان ما تنقلك إلى الغرابة، قصص تتركك في دوامة لا تبرأ منها بسهولة حتى بعد أن تتوقف عن قراءتها كأنك عدت للتو من مقبرة معتمة، ولا تصدق أنك تتنفس تحت الشمس. هنا حوار مع بسمة الخطيب يبدأ من قصصها لكنه يتطرق معها إلى رؤيتها للكتابة والعالم بشكل عام.

في قصة “العمياء” يبدو كأن هناك ارتباطاً وثيقاً بين ضعف الإبصار لدى البطلة والانهيارات الإنسانية حولها.. هل العمى هو عدم رغبة في رؤية ما يجرى؟ هل يكون الحل بالعمى؟

صحيحة وثاقبة هذه القراءة. كلما ازدادت الأزمات المتعلقة بالوباء، وبالشرخ بين البطلة وزوجها مثلاً، تدهورت صحَّة عينيها. في البداية تتحسَّس عينٌ ثم الثانية، ثم تتحوَّل المرأة من عشواء إلى عمياء ما سيقودها إلى مصير أظلم. قد نتوهَّم أنه حلٌّ، ولكنّه أقرب إلى فرار. البطلة تفرُّ من الضوء والنهار. يوماً بعد آخر تنهار شبكة إبصارها، ولا تعود تحتمل أن يلامس الضوء عينيها. يبدأ الأمر بحادثة عادية، وهي حدثت معي شخصياً. طالما كان جفناي حسَّاسين منذ المراهقة، فعلى أطراف بلدتي، قُبالة بيتنا، ثمة معمل للإسمنت يبث سموماً سببت لي حكاكاً في الجفون، داويته بالقطرات والمراهم، ثم نسيته حين انتقلت للعيش في الخارج. حين عدت، وفي يوم طبيعي هادئ كنت أقود ومعي أطفالي، بدأت عيني تحرقني، ولأني لم أستطع إغماضها راحت تدمع، لم أتمكن من السيطرة على دمعها الحارق، أغلقتها وقدت عوراء. كان ذلك مع استفحال أزمة القمامة في لبنان، حيث عمد الناس إلى إحراق القمامة المتكدسة، وكانت أدخنة إحراقها كارثة صحية، نضيف إليها كوارث مترتبة عن الوباء والمعمل ذاته. عانيتُ في فترات متقطعة من ألم في الجفون، كانت تلتهب بفعل تبدُّل الطقس والتلوث والقراءة والتحديق إلى الشاشات الذكية والعادية. في فترة الوباء ظهر في براري منطقتي الضبع المخطط الذي كان على وشك الانقراض. انكفاء البشر أفسح له مسافة سُلبتْ منه، وهو من المكونات الطبيعية المهمة في البرية اللبنانية والشرق متوسطية. من هذه التقاطعات وُلدتْ الفكرة. نعود لسؤالك عن التحديق إلى وجه العالم، أنا شخصياً أرى أن قبح العالم يتزايد مع الوقت، قبح متعفِّن ووحشي يدفعك من التقزِّز إلى إغلاق عينيك بشكل تلقائي. ولكن بالنسبة لبطلتي- تلك الأم الحامل التي تعمل في صالون تقليم أظافر وتنحني فوق أصابع النساء لساعات- فقد وقعت ضحية قبح العالم وتلوثه وقسوته، ولم تستطع الخروج من البيت إلا ليلاً. نبذها أهلها وطردها زوجها فلم يعد لها سوى التشرد ليلاً حيث التقت بالكائنات الليلية الأخرى، وكان عليها أن تنضمَّ إلى قطيعها لتنجو وتحصل على الطعام، في المقابل تلك الكائنات تقبَّلت المرأة الضليلة وصادقتها. هكذا تحوَّلت إلى ضبعة، علماً أن أهالي الريف يتناقلون حكايات عن أمهات مفجوعات تحولن إلى ضبعات، وضباع تتعقب البشر وتبول عليهم لتجمدهم في أماكنهم. يأسرني مشهد الفرار إلى لا نهاية، وفجأة وسط الطريق يتحول الفارُّ إلى ما يناسب فراره وما ينتظره. قصدت أن يقودنا الوباء والتلوُّث وقهر بعضنا للآخر إلى الفرار من جلودنا، واخترت الضبعة لدلالات أسطورية وبرِّية خاصة ببيئتي.

القصة ذاتها تنتهي بانحرافة مفاجئة عن الواقع حين نكتشف أن البطلة كما تقولين ضبعة مخططة.. هل أردتِ منح القصص “لطشة” عبثية تجعلها تطفو فوق الواقع بقليل؟

لكلِّ قاصٍّ خياراته، و”الخاتمة الصادمة” كانت خياري منذ اكتشفت أنني أريد أن أكون قاصَّة. عملت كثيراً على تطويرها وصقلها. أما العبثية فأتت مؤخراً، أو بالأحرى أنا ذهبت إليها مؤخراً. يبدو أنني استسلمت لها بكل رضا وامتنان. كل ما يجري عبثي إلى درجة مؤلمة، حتى خيار العبثية وسؤالها وإجابتها غير مريحة. لا تريحنا بعض الإجابات وإن كنا نتألم كثيراً بحثاً عنها. ما تلاقت معه هذه العبثية في كتابي الأخير هو “الرمزية”. لم أملك إلا أن أطفو فوق الواقع، أواجهه بأدواتي القليلة هذه.

هل تريد قصة “في انتظار سرطان البحر” أن توهمنا بأن أسوأ شيء يمكن أن يحدث للإنسان هو تأخُّر الموت عنه؟

نعم، وأن الموت هو الحرية الوحيدة المتاحة للكثيرين بيننا، وتحديداً في بلادنا العربية. القهر والظلم في السجون يجعل السجناء يتمنُّون الموت، وهذا ما قام به أبطال هذه القصة، راح أحدهم يقتل الآخر، بتحريض من السجين الأكثر قسوة وحكمة بينهم كما تقدِّمه القصة. حرمتني الصور التي سرَّبها “قيصر” النوم لأيام، وسلبتني الطمأنينة للأبد كما يبدو. قلت في نفسي إنّ ما يقوله السفّاح لضحاياه بأنه سيجعلهم يتوسَّلون الموت ليس مبالغة.

لماذا حفلت المجموعة بالحيوانات والكائنات، من الضبعة إلى سرطان البحر إلى التماسيح والقمل والخنازير والحيتان والوعول ونبتات القراص وأشجار كثيرة.. إلخ؟

لم يخطر لي هذا السؤال. أشكرك عليه. شردت وأنا أعيد قراءته مراراً. نعم الكثير من الحيوانات والنباتات. لم أخطِّط للأمر، لكنه انتهى على هذه الصورة. الحيوانات والنباتات والغيوم والندى والرطوبة جميعها سبقت البشر إلى هذا الكوكب. أنا أقدِّر وجودها وأسبقيتها ومكانتها الكونية، وأتفاعل معها بشكل يفوق قليلاً تفاعل كثيرين ممن يحيطون بي. وهذه ليست ميزة بالضرورة، بل هي تجلب المتاعب. أمر منهك. يقول الكاتب السويدي أوغست ستريندباري إن الفنان يعيش من دون طبقة الجلد العليا. لا مجال هنا لنفرِّق بين الرهافة والهشاشة، ما أعنيه هو تفاعل الكاتب مع العالم والكون ككل بحساسية أعلى من غالبية الناس.

“أبناء النهر” هل هي قصة عن سحق البشر ونزع الأسماء منهم، حيث صار أقصى ما يتمتع به الفرد في العالم الجديد أن يتحول إلى مجرد رقم؟

قصة “أبناء النهر” تتجسَّد في عقلي في مشهد وضع الأبوين لطفلهما في زورق ودفعه في النهر نحو الحياة الموعودة. كثيرون يهلكون في الطريق، والأهل يدركون هذا، لكنه طريق باتجاه واحد، أن تستسلم لاتجاه النهر، نحو فرصة ضئيلة لتنعم بحياة كريمة في نظام عالمي سلبك ثروات بلدك وتمسكك بأصلك وأهلك وعليه أن يقرِّر أن يسمح لك باللجوء إلى عالمه أو الموت حرماناً من أقل حقوقك الإنسانية. بطل القصة المسمى “فتى” يُمنح رقماً بعد أن يتلقفه العالم الجديد، حيث ثمة فرص عمل وحياة، ثم يُسمى “صانع عطور”، كما تُسمى الفتاة صديقته “راعية الخنازير”، كلٌّ وفق مهارته، وهي كل ما أتوا به من بلادهم وما تحتاج إليه البلاد التي تستضيفهم. تغريبات اللجوء من جنوب القارة إلى شمالها تتعامل مع أرقام في معامل إنتاجها، مَن لا مكان له يبقى صفراً.

الحكاية تبدأ عندك من حدث عادي، سرعان ما يتعقد، كما جرى في قصة “الحقيبة”.. هل هذه النوعية من القصص يلزمها إقناع أكثر للقارئ؟ ما الذي يمكن فعله لإقناعه بأن حقيبة قد تحيل حياة أسرة إلى مأساة؟

من الصعب إقناع قارئ لا يملك خيالاً بنصٍّ خيالي تكتبه، وإن بدأ عادياً وغير خيالي. لا يمكن أن تقنعه بأي تحوُّل روائي أو قصصي. وقد راهنت على الخيال كثيراً في “نحر الغزال” وعلى الترميز. الحقيبة ليست مجرد حقيبة عادية، إنها ترمز لأمور أكثر تعقيداً. حقيبة يجلبها الزوج ويقول إنها لصديقه الذي سافر ووضع فيها ما سيحتاج إليه عند عودته. تستقبلها الزوجة بارتياب، لأن ما يتعلق بحياة زوجها خارج البيت مريب لها. للأزواج حيوات أخرى خارج المنزل، أكبر مساحة من حياة الزوجات خارج المنزل. يمكنني هنا استعادة ضحكة السيد أحمد عبد الجواد- بطل ثلاثية محفوظ- خارج البيت، حين يقول ابنه إنه يرى ضحكة والده لأول مرة وهي جميلة للغاية! في هذه الحقيبة شيء مشترك بين الزوج وصديقه وربما أسرارهما معاً. ترتبك الزوجة من وجود جسم غريب في بيتها، لا تجد للحقيبة مكاناً، تكاد تخنقها، وتشعر بأنها ستنفجر إن فتحتها، كأنها قنبلة موقوتة. تتعلم في النهاية أن تتقبلها، بل تُجبرُ على تقبُّلها، كأمور كثيرة يجلبها الزوج من الخارج، لا تنتمي إلى عالم الزوجة، أو إلى الأسرة، أو إلى البيت، ولكنها تصير جزءاً منه، وتترك ندوباً في روح الزوجة، تتجاهلها، وفي السبيل إلى ذلك لا بد من التضحية بأمور معينة، في حالة بطلة القصة ضحَّت بجزء من تقييمها للزمن وأيام الأسبوع، إذ تشعر بأن الأيام كلها آحاد، والأحد هو يوم دخول الحقيبة إلى بيتها، في لاوعيها تبقى عالقة في ذاك اليوم الذي فُرضت فيه عليها حياة دخيلة.

حين يتحول وحش إلى إنسان يبدو وكأنه العكس هو ما جرى، أي أن الإنسان أقل مرتبة من الوحوش.. وأظن أن هذه هي رؤية قصة “المسخ” وكذلك رؤية بقية القصص الأخرى.. ما رأيك؟

يتحول حيوان إلى إنسان فتسارع الوحوش الأخرى إلى طرده من عالمها. فهي تدرك أن شر البشر لا حدود له. بعد وحشية الكيان الصهيوني والأميركي في فلسطين ستجد كثيرين يوافقون هذا. الحيوانات لا تقتل لتتسلَّى، لأجل القتل بذاته، وهي تحترم القانون الذي أرسته، حتى لو كان اسمه قانون الغاب أو قانون الوحوش. تضعه بغريزتها ووفق مصالحها في توازن محدد، وتحترمه. نحن أقلُّ إنسانية منها بكثير، بل نحن نتدهور أكثر في هذا المضمار، هل يمكن بعد أكتوبر 2023 أن نتغنَّى بشرعة حقوق الإنسان والقانون الدولي؟

يبدو في بعض الأحيان أن الموت لا يعني راحة الإنسان حيث تُقتلُ امرأة وتختفي نصف جثتها.. لماذا سيطرت السوداوية على معظم نصوص المجموعة؟

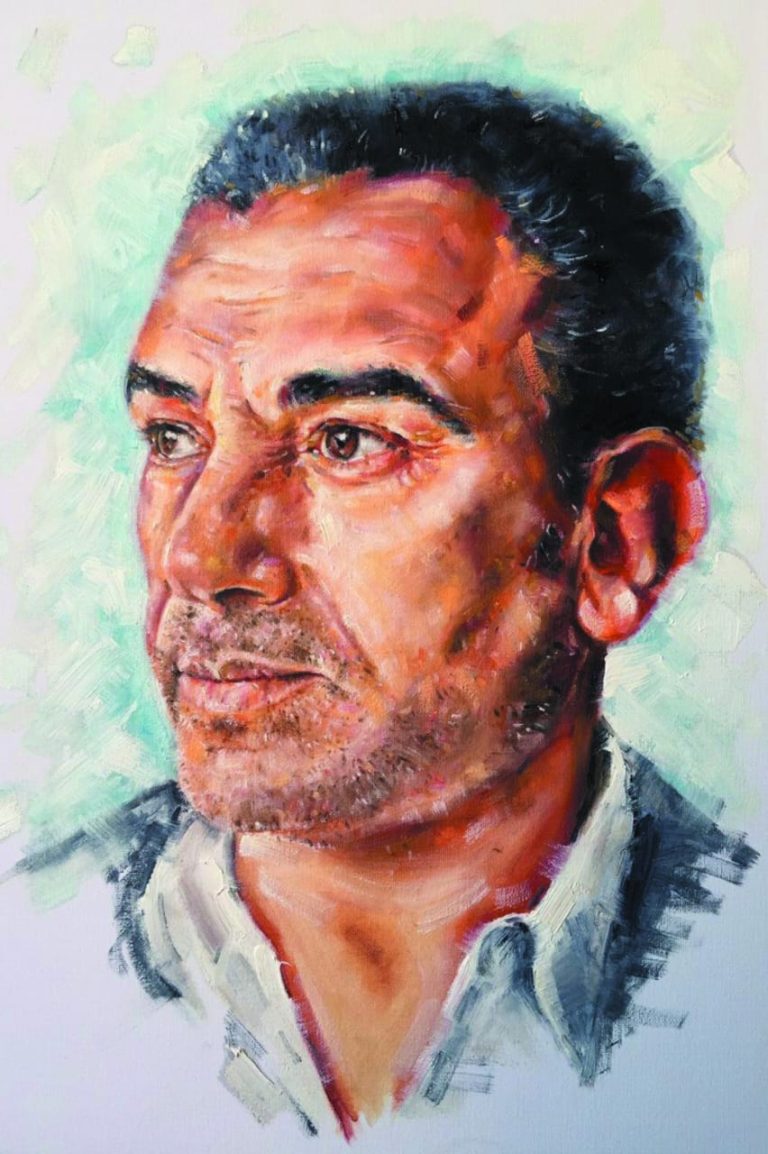

كتبت هذه القصص أثناء الوباء وبعده. تخلل تلك الفترة احتضار أبي. عشت مع موته كل لحظة من لحظات احتضاره. الاحتضار موجع أكثر من الموت نفسه. بعد وفاة أبي ولفترة شهور فقدت الأمل في العودة إلى الكتابة. لكن أرواح الراحلين ترسل لنا إشارات وتأخذ بيدنا نحو طريقنا بعد أن انحرفنا عنه. أنا أتعجب من أصدقائي الذين قرأوا مسودة القصص واشتكوا من السوداوية، هل يجدون أنني أبالغ؟ أليس العالم قاتماً بالفعل. حين بدأت إبادة غزة عرفت أني لا أبالغ. ربما هم يهربون من هذه القتامة، ويبحثون عن إضاءات لينجوا، أنا أواجهها حتى أعتاد عليها. حين تحدِّق إلى الظلام لفترة طويلة ينتهي الأمر إلى الألفة معه وأيضاً الرؤية. أنا شقّيت طريقي في تلك السوداوية عبر العبث معها، عبر العبثية- التي لمَسْتَها في قراءتك. أمّا الرمزية فاهتديت بها كعصا الأعمى تماماً. كنت أدفعها أمامي مع كل خطوة، وأتكئ عليها حين أتعب.

حتى العنوان “نحر الغزال” يشير إلى سفك الدم.. هل كنت تريدين الإيحاء بسوداوية العالم من العنوان؟

ربما يرمز للقرابين اليومية التي تقدِّمُها الكائنات الضعيفة المرهفة لأجل صمود غيرها ونجاتهم. عنوان “نحر الغزال” وُلد قبل ساعات من دخول الكتاب إلى المطبعة. كنت قد اخترت عنوان قصة أخرى وهي “هل أخبرتِ الأشجار؟” لأنها مرتبطة باحتضار أبي، ولأنني أحببت أن يكون عنوان كتابي سؤالاً. ولكن الناشر والشاعر خالد الناصري رأى أن هذا العنوان شاعريٌّ أكثر مما يحتمل الكتاب، ولا يعبِّر عنه. بالفعل تلك القصة كانت استثنائية. لذا رحنا ندردش حول عنوان آخر، ولعدة أيَّام. ثم أتى العنوان في برهة إلهام غير متوقَّعة.

قصة “نحر الغزال” نفسها بغض النظر عن حادثة صدم غزال الشاموا هل تريد أن تذكِّرنا بأن الأناقة في اختيار الأحذية أو العطور معناه قتل أمم من الغزلان؟

الأناقة والبذخ معاً. يجب أن يُسلخ حيوان مرهف مثل الغزال لأجل أن تشعر أقدام المترفين بأنها أنيقة وعصرية وأن لخطواتها ثقلاً على هذه الأرض. منذ تقرِّر بطلة القصة التي تتقاضى راتباً عالياً أن تشتري حذاء ثميناً تواكبها حادثة صدم غزال شاموا، وحين تنتعل الحذاء وتذهب إلى العمل لتشعر أنها لا تقلُّ شأناً عن زميلاتها اللواتي ينتعلن أحذية غالية،تسمع أنَّة مع كل خطوة، أنَّة الغزال وهو يُنحرُ ويتحول جلده إلى حذاء أو حقيبة. خوف المرأة من هول النحر البعيد، رغم بعده، يجعلها فريسة لما اقترفته، فينتهي الأمر إلى أن يبتلعها الحذاء وهي تقرِّب رأسها المضطرب بالأسئلة والندم والحيرة منه.

ما المختلف بين هذه المجموعة وسابقتيها “دانتيل” و”شرفة بعيدة تنتظر”؟

الكثير، حتى أنني لم أعرف نفسي لبعض الوقت. وكنت سعيدة في هذا. لقد مضى عقدان على كتابتي للقصص القصيرة، ورغم قسوة الموضوعات كنت راضية عن نفسي إلى حدٍّ مقبول، ليس تاماً وليس مهولاً ولكنه مقبول إلى درجة القول بأنني وُلدتُ من جديد مع “نحر الغزال”. أكثر ما يفرحني ككاتبة أن أكتشف أبعاداً جديدة في رؤاي ومعالجاتي وقدرات مختلفة لأدواتي، كذلك ذهابي إلى عوالم جديدة ومختلفة.

كتبتِ رواية وحيدة “برتقال مُر” فهل أنت كاتبة قصة والرواية استثناء بالنسبة لك؟

حتى وقت قريب استسلمت لفكرة مفادها أن لعنة “الرواية الوحيدة” قد نزلت بي وأنها قدري. عجزت عن فكِّها. أنا مقتصدة للغاية، يصعب أن أرضى عن جملة واحدة، فكيف بقصة؟! ولك أن تتخيل العمل على رواية. لكني كنت مؤخراً أعمل على رواية، وهي وُلدتْ من رحم رواية أخرى كبيرة ومتشعبة تشبه تقنياً دمى الماتروشكا التي تتداخل أو تحتضن واحدتها الأخرى. في المحصلة، الرواية التي انتهيت إلى كتابتها لم تر النور في 2023 كما ظننت أو توهَّمت. وقد تنتهي مثل سابقاتها في درج المسودات المتكدسة. في النهاية لقب “صاحبة الرواية الوحيدة” ليس سيئاً لقاصَّة ممتنة للقصَّة وسعيدة بما أنجزته ومتحمِّسة لدهشة القراء وصدماتهم. أليس نادراً أن تكون قادراً على إدهاش القارئ في هذا الزمان؟

الحياة بين قطر ولبنان ماذا أضافت لك ككاتبة وإنسانة؟

غادرت لبنان عام 2005 لألتحق بمشروع إعلامي رائد للأطفال انبثقت عنه قناة “براعم” التلفزيونية التي أعتزُّ بالمساهمة في تأسيسها. وبعد محطات صحافية مهمَّة عملت في التحرير الأدبي واكتشفت أنني أستطيع تقديم الكثير في هذا المجال بعد أن ضاقت خياراتي الصحافية وشعرت أنها توشك على استنزافي. عملت مع الأطفال منذ وقت مبكر سواء في القطاع التربوي أو الإعلامي، ساعدني هذا على الحفاظ على الطفلة داخلي وحمايتها من مكدرات النضوج وتشوهات عالم البالغين. أعطاني العمل مع الأطفال التوازن والسكينة النفسية والطاقة للمثابرة. في قطر تعرفت إلى الصحراء. أنا ابنة الجبل كنت متلهفة للكثبان والسراب ونقاء سماء الليل وكفاح الكائنات ضد العطش والجفاف ولم يخب أملي. تجربتي مع الصحراء وثقافتها وإرثها ملهمة وتحتاج إلى صفحات لأوفي حقها. سنوات العمل تلك حقَّقت لي أمناً مالياً، وحين عدت إلى لبنان حدث الانهيار الاقتصادي ونكبة المصارف وتحطم كل أمان مالي، ولكني قرَّرت أن أبقى، حتى مشروع الهجرة إلى أوروبا ألغيته. يرمي القدر الأُلفة في قلوب البشر تجاه الأمكنة، وإلا لانتقلنا كلنا إلى بقعة واحدة من العالم لن تتسع لنا. كثيرون يشكون من أوطانهم ولكنهم يبقون، حتى إن سنحت لهم فرصة لمغادرتها يبقون، ماذا يُسمَّى هذا؟ كان يمكن لمن قرر العودة إلى لبنان عام 2019 وهو عام الانهيار، وقمع الانتفاضة، والوباء، أن يندم، لكني لم أندم. هذه التجربة مع الندم والعودة والالتفات إلى الخلف حفرت عميقاً في روحي. 2019 و2020 كانا عامين مفصليين في حياتي على كافة الأصعدة العائلية والمهنية والإنسانية، وهما الأب الروحي لكتاب “نحر الغزال”، ولتبلور تجربتي القصصية.

كيف تقيمين تجربتك في أدب الأطفال واليافعين؟

بدأ الأمر مصادفة، أو ربما بالخطأ. وجَّهني أهلي إلى قطاع التعليم وأنا في الثامنة عشرة من عمري. رضخت لنصيحتهما شرط متابعة دراسة الإعلام. وازنت بين الدراستين. حين بدأت أشقُّ طريقي في عالم الصحافة، كتبتُ لمجلة الأطفال “العربي الصغير” الكويتية مستفيدة من خبرتي اليومية مع الأطفال، وبعد سنوات قادتني تلك الخطوات الأولى إلى الإعلام التلفزيوني. ورغم انغماسي في الصحافة الثقافية إلا أنني لم أتوقف عن الكتابة للأطفال. وبعد صراع مع شروط السوق اتجهت إلى تحقيق مشروعي الخاص بأدب الأطفال والذي أثمِّنُه كعمل فني إبداعي له رؤى فلسفية، يلمس كل الأعمار في وقت واحد، وتتلقاه كل فئة وفق وعيها الخاص. عمل مجهد وممتع. بعد عدد من الكتب والجوائز الدولية والتعامل البنَّاء مع رسامين يطوِّرون نصِّي نفسه يمكنني تقييم التجربة بشكل إيجابي.

أخيراً.. ما مشروعك القادم؟

غير الرواية “مجهولة المصير”، أعمل على تحويل إحدى قصص “نحر الغزال” إلى نوفيلا. المشروع في بداياته ولكنه واعد. بين يدي مسودة رواية لليافعين تحتاج إلى تنقيح أخير، وهناك مشروع كتاب للأطفال عن فلسطين أحلم به حتى في اليقظة.