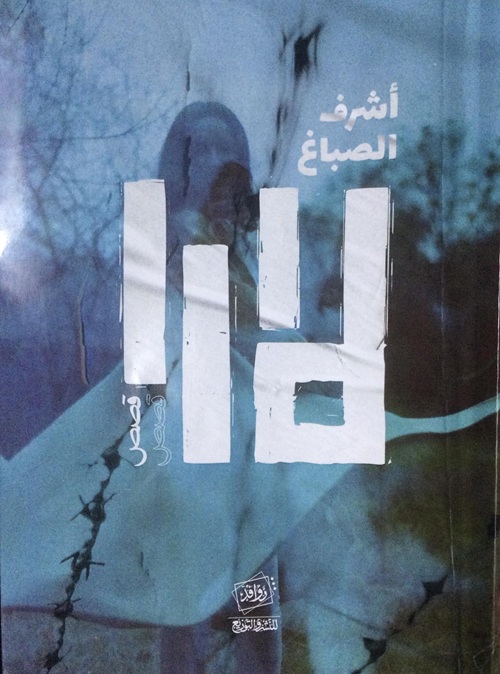

أشرف الصباغ

لفت انتباهه هذا المشهد لدرجة أنه ذَكَّره بالأفلام الرومانسية عن الحرب والموت والمعاناة والفراق والدموع. ولكنه عندما كان يشاهد تلك الأفلام، كانت الحرب بعيدة زمنيا، سواء كانت حروب القرن التاسع عشر أو الحربان العالميتان، أو حتى حرب أفغانستان. كما أن الحرب ليس فيها موسيقى مثل الأفلام، ولا تتضمن مشاهد منسقة، ولا وقت فيها للكلام أو التمعن في الملامح وتحديد مدى خوفها أو رعبها أو درجة وعيها بما يجري. ربما يكون السكون هو العامل الوحيد المشترك الذي يمكن أن تشاهده في الحرب وفي الأفلام عن الحرب. ذلك السكون المرعب الذي يحمل في طياته كل علامات الخطر والإحساس باقتراب الموت.. السكون الذي يسبق سقوط قنبلة أو ضربة صاروخ أو قذيفة مدفعية لا أحد يعلم ما تحتويه من مواد حارقة أو مشعة. السكون هنا أكثر رعبا من الحرب، وأشد رعبا من الرعب نفسه. لا يوجد فيه سوى الصمت الذي تتخلله أنفاس متقطعة تضبط عقارب الوقت مع دقات القلب، وتتساقط فيه حبات العرق، سواء تحت الشمس الحارقة أو في وسط الثلوج.

شده المشهد لدرجة أنه تجمد قليلا. حاول أن يتبين ملامح الرجل الذي يبكي بطريقة كوميدية بعض الشيء، وكأنه يبكي من فرحة ما، وهو يحتضن شابا صغيرا ينهنه كطفل، ويداه متشبثتان بثياب الرجل. كان الاثنان يرتديان نفس الثياب العسكرية. يتحدثان في لهفة بروسية تتخللها كلمات أرمنية. لم يجهد نفسه في التخمين عن علاقة كل منهما بالآخر. فهما مجرد جنديين إما يودعان بعضهما أو أنهما التقيا بعد افتراق، أو يبكيان صديقا لهما تركاه في مكان ما في أي غابة تحت فروع الأشجار المحترقة أو على أي جبل بين الأحجار التي تغطي نصف جثته. واصل طريقه نحو الباص الذي سينقله إلى محطات القطارات، ومنها إلى موسكو مرة أخرى بعد عام قضاه هنا في الحرب التي لا يعرف حتى الآن لماذا نشبت، ولماذا تدور، ومتى ستنتهي، وكيف ستنتهي. ولا يعرف أيضا ضد من بالضبط كان يحارب. فقد أرسلوه إلى هنا ليحارب الأعداء الذين يشكلون خطرا على الدولة ويهددون أمن الوطن.

جلس بجسده الضخم الفارع على مقعده في الباص الذي كان ينتظر اكتمال العدد لكي ينطلق. نظر من خلال النافذة نحو أشجار الغابات الواسعة التي تقف في خلفيتها جبال عالية في صلابة وتجهم، سرح بخياله في السكون المخيف الذي تقطعه أصوات المدافع وأزيز الطلقات. بعد قليل صعد نفس الشاب الصغير وهو لا يزال يواصل البكاء، ولكن على استحياء وبصوت منخفض. جلس في أقرب مقعد إلى جوار الباب ليواصل البكاء والنهنهة، وبين لحظة وأخرى ينظر إلى الخارج فيتزايد بكاؤه بشكل هستيري. كان الرجل لا يزال واقفا إلى جوار النافذة مركزا عينيه على وجه الشاب وهو يبتسم ابتسامة واسعة وعيناه دامعتان في فرح وكأنه سمع للتو خبر الانتصار العظيم على العدو. وبين اللحظة والأخرى يشد بيده على ساعد الشاب وهو يهلوس بكلمات خافتة بالروسية والأرمنية. الرجل يبتسم في تشجيع، والشاب يبكي بحرقة. وعندما اكتمل عدد الجنود الذين، أنهوا خدمتهم للتو وكل منهم يحلم بالعودة إلى أحضان من يحب، إلى الحياة والأمهات والأطفال، إلى العمل اليومي والسفر والسهر، انطلق الباص.

كل منافذ بيع التذاكر تعمل بشكل منتظم وسريع. لم تكن هناك طوابير طويلة. مجرد دقائق قليلة ويحصل كل منهم على بطاقته نحو الوجهة التي يقصدها. ولكن الشاب الصغير كان منهكا بشكل لافت، يتحرك في صعوبة، يكاد ينهار مثل عود قش ضعيف في مواجهة هبة ريح خفيفة عابرة. وقف بالكاد في طابور قصير للغاية يضم خمسة أو ستة جنود. أصوات الفرح والبهجة تملأ المكان، وصيحات الترحيب وكلمات الوداع بين الجنود تتداخل في معزوفة خرافية، بينما الشاب الصغير يطلب في صوت منهك تذكرة إلى موسكو. في هذه اللحظة انطلق صوت جهوري من الخلف في اتجاه الشاب يطلب منه شراء تذكرة إضافية إلى موسكو أيضا. ثم ناوله رجل روسي ضخم، فارع الطول، ثمن التذكرة.

جلس الاثنان على مقعدين متجاورين. سارع الشاب الصغير بضم ياقة معطفه، وأحكمها جيدا حول رقبته. أغمض عينيه وأمال رأسه على مسند المقعد. نظر إليه الروسي في صمت وهز رأسه بلا معنى، ثم أسند رأسه هو الآخر إلى مسند مقعده وأغلق عينيه. لكنه لم يلبث أن غط في النوم، وإذا بصوت بكاء مكتوم يصدر من تحت معطف الشاب في حرقة هزت جسد الروسي الضخم وجعلته يشعر برعدة تتملكه من قدميه إلى رأسه.

كانت عدة دقائق كافية لكي يغط الروسي في النوم بمجرد جلوسه على مقعده. بينما انزلق جسد الشاب الصغير على المقعد ليغطس في معطفه الواسع. لم تكن اهتزازات عربة القطار كافية لإقلاق أي منهما، ولا حتى أصوات الجنود الذين يتحدثون بأصوات عالية، أو ينقلون فيما بينهم زجاجة الفودكا بعد الأخرى في بهجة، تؤثر على طبلة أذن أي منهما. ويبدو أن الشاب الصغير كان يواصل البكاء في الحلم، وربما أبكاه شيء ما، فانتقل بكاؤه من الحلم إلى الواقع، حتى أيقظ جاره الروسي الضخم، الذي فتح عينيه على صوت البكاء آتيا من تحت المعطف وكأنه يسري من جب عميق.

أيقظه. وبيد واحده رفعه قليلا وأجلسه بشكل معتدل على المقعد. سأله مباشرة: “من هذا الرجل الذي كان معك؟”. قال الشاب الصغير: “أبي”. وراح يكتم نوبة بكاء مرة وجسده يهتز بشدة. ارتبك الجسد الضخم واهتزت شفتاه بشكل لا إرادي. هز رأسه مرة أخرى بشكل غير مفهوم. ونهض واقفا. تناول حقيبته من الرف العلوي، فتحها وأخرج زجاجة فودكا، وأعاد الحقيبة. فتح الزجاجة وأخذ جرعة لا بأس بها، ثم ناولها للشاب. نظر إليه في حيرة وقال في خجل: “أنا لا أشرب”. نظر إليه الروسي بملامح جادة ومشجعة، وقرَّب الزجاجة منه قائلا: “خذ جرعة صغيرة فقط”. تناول الشاب الزجاجة في لين، ولكن بيد ثابته، وكأنه يظهر تحديا ما، أو ربما رأى في لحظة عابرة أن الأمر سيان. فالكل في الحرب يشرب. ومن لا يشرب، فالحرب تجبره على الشراب. وفي كل الأحوال، الجميع الآن يشربون في العربة، كل لسببه الخاص. العامل المشترك بينهم هو البهجة ومغادرة الحرب والابتعاد عن السكون المرعب، وعن أصوات الانفجارات المفاجئة، وعن الموت في نهاية المطاف. الضجيج والأصوات العالية لا علاقة لها بالصمت، إنها ببساطة المعادل الموضوعي للحياة، والضد المباشر للموت.

سأله الروسي: “هل أنهيت خدمتك، أم ستعود مرة أخرى؟ ولماذا بقي والدك، هل هو ضابط؟ وماذا عنك أنت.. لماذا تبكي؟!”.. قال الأرمني الصغير إنه قطع دراسته قبل عامين، وهو في السنة الدراسية الثالثة، وذهب لأداء الخدمة الإلزامية لكي ينتهي منها مرة واحدة إلى الأبد ويتفرغ لحياته ومستقبله. وبعد أن أنهى خدمته عاد إلى الدراسة فأنهاها بتفوق، وبدأ تحقيق حلمه بالالتحاق بإحدى الهيئات الحكومية في مجال القانون. فشل في المرة الأولى نظرا لأن هذه الهيئة تتبع جهات أمنية سيادية ولها متطلبات صارمة وكثيرة. وعلى الرغم من توافر كل هذه المتطلبات راحوا يسوفون ويطلبون أوراقا إضافية تارة، ويؤجلون النظر في أوراقه تارة أخرى إلى أن نشبت الحرب. فاستدعوه مرة أخرى ضمن قوات الاحتياط. لم يكن هناك أي مخرج للإفلات. ولم تنفع توسلات الأب أو الأم. فالحرب هي الحرب. توجه الأب على الفور إلى مركز التجنيد ووقع على عقد خدمة في صفوف المتعاقدين. وطلب أن يكون في نفس مكان خدمة ابنه حتى وإن اقتطعوا جزءا من راتبه الشهري. تناول زجاجة الفودكا من يد الروسي وأخذ جرعة طويلة، وقال: “خدمنا في نفس الوحدة، لكن أبي كان في المقدمة مع المتعاقدين. والآن انتهت خدمتي، وبقي لأبي ستة أشهر على إنهاء المدة التي تعاقد عليها.. رفض أن يتركني للذهاب إلى الحرب بمفردي. أعلنت أمي الحداد، وزلزلت كيان البيت. طلبت منه أن يتصرف. فهي لا تريد أن تفقد ابنها الوحيد. حولت حياتنا إلى جحيم. كانت تصحو من النوم وهي تصرخ. وتظل تندب طوال اليوم. هددت بالذهاب إلى الرئيس شخصيا لتطالبه بألا يأخذوا الأبناء الوحيدين وإلا فماذا يفعل الآباء والأمهات عندما يشيخون ويصبحون بحاجة إلى أبنائهم. لم يكن أمام أبي إلا أن يتعاقد ليكون إلى جواري. عندئذ هدأت الأم قليلا. لكنها لم تكن تعرف أن لا علاقة للرصاص والقنابل والانفجارات بالأمر، فهي لا تفرق بين الابن وأبيه، ولا بين الجندي من هذا الجيش، ولا ذاك الجندي من الجيش المقابل. ولكنها هدأت واطمأنت. وقالت لنا، إذا طالت الحرب فإنها ستطلب هي الأخرى التعاقد لتنضم إلينا لاحقا. أبكتنا الأم في الليلة الأخيرة قبل التوجه إلى الحرب وقالت، إذا كان من المقرر أن نموت، فلنمت جميعا، وأن لا معنى للحياة بدون أي أحد منا. بكي أبي. وكنتُ أراه لأول مرة يبكي”.

ضحك الروسي بصوت عال. رفع زجاجة الفودكا وأخذ جرعة طويلة. نظر إليه الأرمني في دهشة وغضب. ظن في البداية أنه يسخر منه ومن حكايته عن بكاء أبيه وتهديدات أمه بالذهاب إلى الرئيس. سأله في احتجاج: “لماذا تضحك؟ هل في كلامي أي شيء يثير الضحك؟!”.. واصل الروسي ضحكاته، وقال له: “سأحكي لك كيف ذهبتُ أنا إلى هذه الحرب اللعينة التي لا أدري لماذا تدور أصلا، ومن نحارب. ولكن قبل أن أحكي لك، قل لي، أين تعيش في موسكو وماذا يعمل والدك، وماذا كنت تدرس.. هل أنت روسي؟”..

قال له إنه مواطن روسي مثل بقية أفراد أسرته، ومثل جده وجدته. لكنهم من أصول أرمنية، جاؤوا إلى روسيا قبل مئة عام. يعيشون في قرية قريبة من موسكو. يعمل الأب في شركة الكهرباء، ويمارس أعمالا جانبية في السباكة وإصلاح أعطاب الأجهزة المنزلية، والأم تعمل بتدريس علم الثقافة والتاريخ في أحد معاهد المنطقة. ماتت أخته الصغرى مؤخرا أثناء وباء كورونا… راح يحكي عن تفاصيل حياتهم، وعن طموحاته وأحلامه بالالتحاق بهذه الهيئة التي تحافظ على الحقوق العلمية والرقمية وتتابع المخالفين جنائيا. بينما حالته تتحسن تدريجيا، حتى أنه نسي البكاء تماما واستغرق في رسم صورة المستقبل، ومشاعر العودة واللقاء. تناول جرعة فودكا صغيرة، وأخذ يحكي عن أبيه وكيف يعمل، وماذا حدث عندما ماتت أخته، وكم ستفرح أمه التي تنتظر الآن عودته… وعندما اتجه الحديث نحو الموت والانتظار، ضحك الروسي، وقال له مباشرة، أنا لم أنفذ الاستدعاء للخدمة الإلزامية. أنهيتُ دراستي، ووجدتُ عملا جيدا في أحد المراكز الخدمية بالمحليات. ساعدني والدي في الإفلات من الاستدعاءات المتواصلة، وكانت أمي تستخدم نفوذها في عملها لإلغاء هذه الاستدعاءات تارة، وتوجيهها إلى عناوين خاطئة تارة أخرى. كل ما كان يلزمنا هو أن أصل إلى سن الإعفاء من الخدمة الإلزامية والتحول إلى الاحتياط، ثم يتحول الأمر إلى قضية إدارية بسيطة تحسمها المحكمة بغرامة وينتهي الأمر، وأُصْبِح في عداد قوات الاحتياط…. ضحك الروسي بشدة. وعندما سأله الأرمني، لماذا يضحك هكذا، وأن الأمر ليس فيه ما يضحك. أجابه بتهديد ضاحك: “ستعرف الآن لماذا أضحك. ولكن إذا ضحكت أنت، فسوف تشتري زجاجة فودكا من الحجم الكبير في أول محطة يتوقف فيها القطار عقابا لك”. ابتسم الأرمني بشكل تلقائي. هز رأسه موافقا. ومسح الروسي دمعة سقطت من شدة الضحك. وأحاط الأرمني بذراعه الضخمة وهو يتفحص وجهه الضاحك بعينيه السمراوين وملامحه التي تشبه ملامح القديسين في الأيقونات القديمة.

قال الروسي وهو لا يزال يبتسم: “قبل وصولي إلى سن الإعفاء بثلاثة أشهر فقط، حدثت مشادة بيني وبين أبي. لا أتذكر السبب. لكنه كان سببا تافها. ربما عُدْتُ متأخرا إلى البيت، وربما كنتُ مخمورا قليلا. لا أتذكر بالضبط. كل ما هنالك أنني عدتُ في ذلك اليوم منتعشا. وكان الأب غاضبا لسبب ما. دخلتُ من باب الشقة، فوجدته في وجهي تماما وهو ينظر إلىَّ نظرات حانقة. بدأ وصلة احتجاج وزعيق بسبب شيء لم أتبينه، ربما لأنني خرجتُ قبل أن أساعد الأم في شراء احتياجات البيت، وربما لأنني لم أخبره أين سأذهب ومع من سأسهر في ذلك اليوم.. يبدو أنه كان هو الآخر مخمورا قليلا..”.. قطع الروسي الحكاية وقال للأرمني ضاحكا: “سأحكي لك نكتة، وسأكمل الحكاية فيما بعد.. في يوم من الأيام دخل رجل إلى أحد البارات وطلب زجاجة فودكا. بدأ الشرب. وبعد قليل، دخل شاب هادئ. وجلس على طاولة مقابلة، وطلب زجاجة فودكا. وبعد عدة كؤوس، نظر كل منهما إلى الآخر وابتسم. وبعد كأسين أو ثلاثة أشار الرجل إلى الشاب لكي ينضم إليه. كان كل منهما قد قضى على زجاجته. فطلبا زجاجة فودكا من الحجم الكبير وراحا يحتسيان ويتعرفان ببعضهما البعض. سأل الرجل، الشاب، أين يسكن. فقال له، في البيت الكائن على أول الشارع. فابتسم الرجل وأخبره أنه هو أيضا يسكن في نفس البيت. وشربا نخب الجيرة. سأله الرجل في أي طابق. فقال له، في الطابق الخامس. ففرح الرجل وضحك بصوت عال وأخبره أنه يسكن في نفس الطابق. وشربا نخب الجيرة. ثم سأله عن رقم الشقة. فقال له، الشقة الخمسين الواقعة على يمين الدرج مباشرة. فنظر إليه في شك، وأخبره أنها شقته، وأنه يعيش فيها. فرد الشاب عليه بغضب وقال له إنها شقته هو، ويعيش فيها مع أسرته لعشرات السنين. وبدأ صوت كل منهما يعلو.. وقف أحدهما، فنهض الآخر.. رفع الرجل الزجاجة وضرب الشاب في رأسه، فرفع الشاب طبق البطاطس وقذفه في وجه الرجل.. رفع كل منهما مقعده وراح يضرب الآخر به… نشبت معركة واسعة بين الاثنين وراحت المقاعد والأطباق تتطاير في كل الاتجاهات، وحدث هرج ومرج في البار. فسأل أحد المارة العابرين عما يجري في الداخل، فرد عليه حارس البار، بأن هناك رجلا وابنه يأتيان كل يوم، يشربان ويتحدثان ثم تنشب بينهما معركة كلامية لا تلبث أن تتحول إلى معركة يتحطم على أثرها البار كل يوم… “..

نسي الأرمني أحزانه، وراح يضحك كما لم يضحك أبدا، وكأنه يطلق ضحكاته مثل الصواريخ في اتجاه ما تبقى في ذاكرته من سكون وصمت. ثم طلب من صاحبه الروسي أن يكمل له حكايته مع الأب، وماذا حدث، وكيف استدعوه. فقال له وهو يمسح الدموع المتساقطة من شدة الضحك: “كان أبي مخمورا في هذا اليوم. ولا أحد يعرف لماذا كان غاضبا. حاولتُ الابتسام له ومداعبته ببعض الكلمات لأمرر الأمر بهدوء، ولكن بدون فائدة.. حاولت تفادي الكلام معه وعدم الرد عليه، لكنه صمم أن أقف أمامه وأسمعه حتى النهاية. وفي الوقت نفسه كنتُ أنا مخمورا ومنتشيا بعض الشيء، ولا أريد أن اصدع رأسي بأمور ومشاكل يمكن تأجيلها ليوم الغد. وفي النهاية نشبت مشادة كلامية انتهت بأن صفعني، وكاد يدفع أمي عندما حاولت التدخل. وفي الصباح. عندما استيقظت وخرجتُ من غرفتي، وجدتُ أبي واقفا ينتظرني على أحر من الجمر وعلى وجهه ابتسامة تشفي وانتصار.. أشار لمندوبي مركز التجنيد نحوي، فنظر إلىَّ هؤلاء الأوغاد بابتسامة واسعة شامتة ومنتصرة وكأنهم يقولون لي، أخيرا وقعت بعد سبع سنوات من الإفلات منا، وقعت أيها البطل المغوار الذي سيذهب للدفاع عن الوطن.. وأخذوني إلى المركز، ومنه إلى الحرب مباشرة”…

كان الأرمني الصغير يضحك ويمسك ببطنه وكأنه يخشى أن يتبول، ثم يخبط كفا بكف غير مصدق لما يسمعه. فصاح الروسي بانتصار: “لقد خسرتَ الرهان، يا رجل. ستشتري زجاجة فودكا من الحجم الكبير عندما يتوقف القطار في المحطة القادمة.. ولكن ما اسمك، يا صديقي؟!”… هز الأرمني رأسه موافقا وهو لا يزال يضحك بصوت عال، وقال اسمي “آرام”، وراح يخرج النقود من جيبه ويجهزها حتى لا يضيِّع الوقت. رد عليه الروسي الضخم قائلا: “وأنا اسمي، فاسيلي”… وفجأة دوىَّ صوت انفجار من بعيد. لم يهتم أحد من الجنود الذين كانوا لا يزالون يواصلون ضجيجهم وضوضاءهم وفرحتهم وبهجتهم بإنهاء الخدمة والعودة إلى أمهاتهم وزوجاتهم وأولادهم. وعندما دوىَّ صوت الانفجار الثاني بشكل أكثر وضوحا، انسحب الضجيج وحل محله صمت مخيف ونظرات ملتاعة يائسة، وبانت على ملامحهم نفس علامات الترقب والانتظار. ساد صمت يشبه نفس ذلك الصمت الذي يسبق سكون الغابات والأحراش قبل الانفجارات، وبين الانفجار والآخر. لمعت العيون كلغة وحيدة ممكنة في لحظة أدرك فيها الجميع أنهم في العراء، وظهرت رجفات خفيفة في الأيادي. قطع صرير فرامل القطار، صوت السكون. راحت حركة القطار تتباطأ تدريجيا، وتضيع دقاته المنتظمة في سكون عميق بارد وخانق. تعالت أصوات انفجارات متوالية تكسَّرَت النظرات وانفرطت مثل حبات عُقْد وربما مثل أشعة شمس غاربة، وانطفأت العيون.. تطايرت عربات القطار كأنها في أحد مشاهد أفلام الكارتون، راحت زجاجات الفودكا تتدحرج بين الأجساد المتناثرة وضحكة متجمدة على وجه فاسيلي الدامي، بينما وجه آرام يبدو من تحت الدماء بعينيه السوداوين، مثل أيقونة قديمة لقديس غارق في حزنه وأفكاره، سارح في الملكوت يردد كلمات خافتة تتساقط مثل قطرات ماء، بين اليأس والرجاء، وهو يربت بكفه على قلب امرأة لم يعد زوجها وابنها أبدا من الحرب.

…………….

*قصة من من مجموعة “لارا”