شهاب بديوي

تقديم

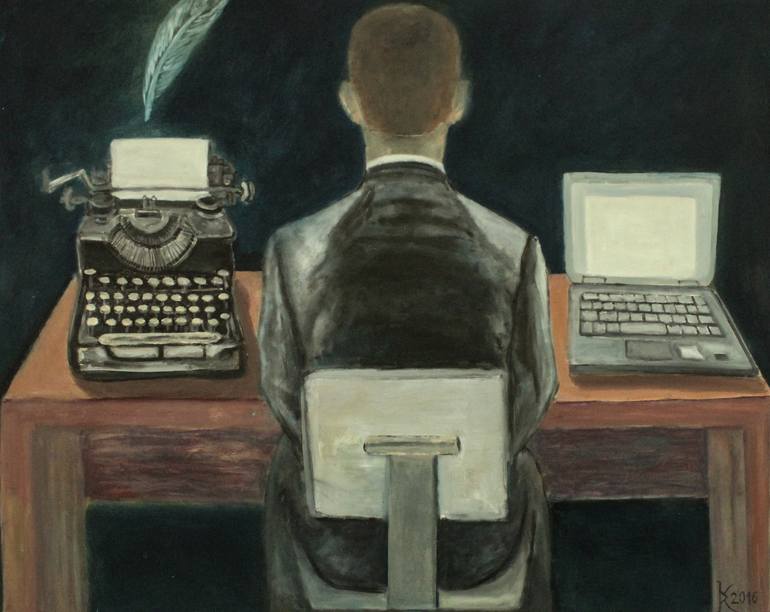

الورقة البيضاء امتحان وجوديّ يواجه كل كاتب. لحظة صمت ثقيل، تتوقف فيها الكلمات على حافة الخيال، ويغدو القلم عاجزًا عن اقتحام البياض المترامي أمامه. الأمر أشبه بمرآة تكشف هشاشتنا ككتّاب، وتعري خوفنا من الفراغ، وتضعنا وجهًا لوجه أمام سؤال مرعب: ماذا لو جفّ النبع؟

ومع ذلك، فإن كل كاتب يحمل في جعبته طريقته الخاصة في كسر هذا البياض، في استدعاء الكلمات من صمتها، وفي تحويل الانسداد إلى بوابة نحو اكتشاف جديد. من يخطط مسبقا، ومن يلجأ إلى ثقافات أخرى، ومن يلزم نفسه على كتابة ساعة يوميًا مهما كان، ومن يترصد الخواطر كما يترصد الصياد طريدته.

في السطور التالية نقرأ شهادات لعدد من الكتّاب، كلٌّ منهم واجه الورقة البيضاء بطريقته، وكل تجربة تضيف بُعدًا جديدًا لفهمنا لمعنى الكتابة حين تصمت اللغة.

محمد عبدالرازق: عثرة الكتابة

لا أعترف كثيرا بمصطلح الجمود الإبداعي، وإنما أفضل عثرة الكتابة، لأن الأفكار ملقاة على قارعة الطريق، كما أعلنها الجاحظ من قبل، ولكن تكمن الحيرة في اختيار الشكل الفني الأنسب لعرضها. أحيانا أتردد وأتوقف كثيرا في بدايات المشاريع الجديدة، حيث تكون الصفحات الأولى عبارة عن تفكر وتأمل في مدى اتساع الأرض المجهولة بالنسبة لي. أكتب ثم أحذف، وأحيانا أجلس لأيام أراقب صفحة ملف الوورد البيضاء دون أي إضافات جديدة. أتغلت على تلك الحيرة بالذهاب نحو التخطيط، أحاول تأثيث العالم الفني قبل الخوض فيه. أكتب في دفاتر، أو ملفات جانبية، هوامش كثيرة، عن الأجواء والشخصيات والأفكار التي تراودني، أعمد إلى مبدأ الشخبطة المفيدة، حتى أنني أمتلك هوامشا تعادل متن بعض القصص أو تفوقه أحيانا. يريحني هذا التفريغ، والحكي الجانبي، كأنني اناقش نفسي وأسائلها ليتضح المعنى “الذاتي” مما أفعله، ولأخلق الألفة بيني وبين غرابة العمل الفني الجديد.

كذلك تعينني كثيرا القراءة على عدم التعثر أثناء الكتابة. لو كنت أعمل على عمل تخييلي، فإنني اتعمد قراءة أعمال “non-fiction “، وغالبا ما أذهب نحو السير الذاتية وكتب الرحلات أو حتى الكتابة العلمية/القصصية. تضيء تلك الكتابات مناطق حميمية، وتخلق روابطا بين أشياء لم انتبه لها ما قبل، وهو ما يحفزني بشدة لإكمال مشاريعي، أو تدوين افكاري نحو مشاريع جديدة، مثل استراحات العدائين في سباقات المسافات الطويلة. هكذا على الدوام أحاول تجنب عثرة الكتابة بخلق مزيج حميمي من الكتابة والقراءة معا.

محمد عبدالرحمن: الجمود كمرحلة عابرة

بداية يمكننا القول أنه لا كاتب عظيما كان أو غير ذلك لم يواجه فترات من الجمود الإبداعي، وأحب أن اعرفه هنا بأنه ليس فقط القدرة على عدم الكتابة ولكن ألا تكون الكتابة نفسها تحمل الجديد، وهو أمر ينطبق أيضا على صناع السينما وغيرهم من المبدعين، يقدمون أعمالا أقل من المستوى المعهود منهم، بالتالي فلا يشترط أن يكون هذا الجمود يعني جفاف تام في منابع الكتابة والخلق، ولكن يمكن أن يمتد ليشمل انتاجا أقل من المستوى.

أسباب قد تكون ذاتية، شعور الكاتب بعدم القدرة على إبداع المزيد، أو نفسية مجتمعية بسبب ظروف تحيط به، وصولا للدائرة الأكبر المجتمع نفسه ومشاكله السياسية والاقتصادية، وفي رأيي أن أي كاتب أو مبدع لديه مخزون وفير لن يستسلم طويلا أمام جمود الإبداع، والوسائل عدة للخروج من هذا المأزق “المؤقت” أولا خلق تحديات جديدة والبحث في دوائر مغايرة تدفعه لإنتاج كتابات تتجاوز هذا الجمود ويأتي ذلك من الانفتاح على تجارب وثقافات مختلفة وتغيير طريقة تفاعله مع القضايا المثارة حوله،

يضاف إلى ما سبق السعي نحو تعلم مهارات جديدة، والبحث عن مناطق مختلفة للتعرف عليها حتى لو كان ذلك حرفيا من خلال السفر والانتقال لمجتمعات أخرى تمنحه أفكارا يطبقها حين عودته لبلده الأم، بجانب المزيد من الإطلاع على تقنيات الكتابة والإبداع التي تجدد باستمرار حول العالم، ويمكن أن أضيف لكل هذا العودة لقراءة انتاجه ما قبل الجمود وتأمله والبحث فيه على خيوط لأفكار ومنطلقات تدفعه لمزيد من الإبداع وتبعد شبح الجمود حتى لا يعود سريعا.

يوسف الشريف: ساعة يومية ضد الجفاف

ممم لا أعرف من أين نقطة انطلق في الحديث عن تلك اللحظة التي تصيب التدفق أثناء العمل على مشروع ما يخص الكتابة! ولكني على يقين من أن كل مبدع حقيقي تأتي عليه فترات يجد فيها العالم بلا قصص ولا ألوان، يخلو فيها العالم أمامه من الحروف والكلمات أيضًا فبالتالي يصبح أمام عينيه لا وجود لحكايات يمكن أن تروى.

ولكن منذ فترة ليست بعيدة ألزمت نفسي بالجلوس يوميًا لكتابة أي شيء، أو بالبحث عن أي شيء لم أبحث عنه من قبل، في تلك الفترة التي يجف فيها النهر بداخلي ولا أستطيع كتابة كلمة أو حتى إلقاء حجر في اليم. أجلس لمدة ساعة لأكتب أي جُمل تخطر على البال، أو أقوم بالبحث عن أي شيء لم أبحث عنه من قبل مستعينًا إما بالكتب أو بأرشيفات الصحف سواء الأجنبية أو المصرية المتوفرة على الإنترنت.. مع الوقت وجدت أن هذا الفعل البسيط، وهو البحث لمدة ساعة يوميًا أو كتابة أي جُمل تخطر على البال في حالة غياب التدفق، هو بشكل أو بآخر يفضي وينفع المشروع الروائي أو الأدبي الذي أعمل عليه، حيث أن هذا البحث قد يُضيف فكرة أو يعمقها، أو يطرح سؤالًا.

ليس من الضروري أن يقول الكاتب كل شيء في المشروع الذي يعمل عليه الآن، وبالتالي هذا البحث والتنقيب المستمر يمكن أن يفيده في مشاريع تالية، ولكنني اكتشفت مع خبرتي القليلة مهما طالت في عالم الكتابة.. أن الكتابة مثل الحياة، كلما عرفت عنها شيئًا غابت عنك أشياء.

عمرو كامل عمر: القلم السيَّال/ قنص الخاطر

مرَّ عليَّ هذا الوصف كثيرًا في سياق مدح بعض الكُتَّاب حينما يصدر أحدهم عملًا جديدًا يشيد به القرَّاء.. ولكن بصفة خاصة، وعلى مدار عشرين سنة من الكتابة المنتظمة، لم أشعر قطُّ أن قلمي يسيل كما يصفون، بل على العكس؛ فقد صدرت لي خلال هذه الأعوام ٥ أعمال فقط لا غير، إضافة إلى بعض المقالات، ومازلت حتى اللحظة أجاهد نفسي في كتابة السادس!

دائمًا أسأل نفسي: من أين تأتي هذه السيولة؟ لقد قمت بتجربة غالب الطرق والطقوس؛ من الكافيين والجلوس على مكتب خاص والخلوة وتصفية الذهن والتأمل في الطبيعة والاستحمام… إلخ، وكلها في الجملة لم تحقق لي المراد، بل أثبتت تجاربي الشخصية أن الكتابة قد تمت فعليًّا في ظروف حياتية صعبة ووسط ضغوط يومية مرهقة أشد الإرهاق.. ولذلك توصلت إلى قناعة خاصة بأنه ليس هناك طقس خاص للكتابة وجب الالتزام به، والأمر يحتاج فقط إلى دوام اصطحاب للورقة والقلم أو ما يحل محلهما، وجعلهم تحت نظرك طوال الوقت، لأن الخاطر -كما قيل- هو صيدٌ، وقيده الكتابة؛ فوقتما يأتيك هذا الخاطر الذي قد يطول انتظاره، وجب عليك الاستعداد له وقنصه بالقلم بمهارة.. وبتكرار ذلك، تجتمع الأفكار في أوراقك وتراها أمام عينيك تتكامل، كقطع البازل الصغيرة المتناثرة التي تصنع في النهاية صورة بديعة، تجعلك تقول باندهاش حينما تفرغ منها: كيف فعلت ذلك؟!

محمود المزين: الإبحارِ في سفينة المتولي! أو كيف تتغلبُ على الموتِ وغياب الكتابة

خلال عمليّة الكتابة – التي أراها واحدةً من أعقد العمليّاتِ البشريّة التي عايشتها أو سمعتُ عنها – من الطبيعي بين حينٍ وآخرٍ أن تقرر أفكارك التوقف عن المضي قدمًا. كثيرًا ما قرأتُ عن هذه الحالة التي تسمى ” حبسة الكاتب” أو ” رايتينج بلوك” وكثيرًا ما عانيتُ منها بخاصة وأنني سريعُ الاحتراقِ، أستغرقُ وقتًا مبالغًا في التحضير والإعداد لعملٍ ما أو قصة قصيرةٍ حتى ولا تأتيني الأفكارُ بسهولةٍ وإن أتت فإختمارها يأخذ أضعاف وقت تكونّها.

لذلك فإني قرأتُ عن حلولٍ لهذه الحبسة وقررت تخزين حلولها في صيدلتي الخاصة، بإعتبارها حالة مناعية متكررة مثل دور برد أو زكام موسمي.

أكثر حبسات الكتاب إبهارًا من وجهة نظري كان تجربة الكاتبة ” دوريس ليسنيغ ” في روايتها الأعظم ” الدفتر الذهبي” والتي تصل عدد صفحاتها ، وهذا المدهش، ل 700 صفحة، قصة كتابة هذه الرواية جاءت لأنها أصيبت بحبسة الكاتب، حاولت اختراع عالمٍ روائيّ، شخصياتٍ، عواصفٍ، حروبٍ يوميّةٍ، سفن محترقةٍ ولكنّ آلة نسج الأحلام والمخاوف تعطلّت تمامًا وبدل أن تتوقف قررت أن الحل الوحيد لعدم قدرتها على الكتابة هو أن ” تكتب عن عدم قدرتها عن الكتابة” ولهذا فقد مالت إلى تسجيل حياتها، دون اختراع ” سفنٍ غارقةٍ وجزرٍ غامضةٍ وتنانينٍ” فقط الكتابة عن اليوميّ والمعتاد لتُفاجأ بأنّ أصيافًا من الدهشة زارتها ، كاسرةً فصل الشتاءِ السُباتيّ الطويلِ. حين مضت سنواتٌ على كتابها العظيم ذاك، وقررت جائزة نوبل تكريمها أشادوا بهذا الكتاب – الرواية خصيصًا بإعتبارها معجزةً أدبيّةً.

أما فيما يخصني أنا، فإن توقفي عن الكتابة لأجل حبسة الكاتبِ يقودني لخوض رحلةٍ كبيرةٍ بعيدًا عن الكتابة : إلى القاهرة غالبًا لأنها مدينة الألف مئذنة والأسطورة تقولُ بأنّ كل مئذنة تؤذنُ سرًا، في أذن عابرٍ غريبٍ بحكايتها الخاصةٍ ، لذا فإني أحجّ غالبًا إلى القاهرة غريبًا تمامًا منتظرًا أن يأتي دوري يومًا في سماع حكايةٍ تخصني من مئذنةٍ عجائبيّة. أجلس على القهاوي والكافيهات وأتجول تحت الكباري وأزور سينما مترو وسينما زاوية، أصدم نفسي بدوش باردٍ من النكهاتِ الشعبيّة : الفلفل، الكاري، الكركم، السلاطة وبذات الدوش من الصور السينمائية وضجيج الباعة وأساطير الأبواب التي تحرسُ القاهرة ، أزورُ باب المتولي دائمًا – حين أصاب بحسبة الكاتب- وأطالعُ المركب الصغير المعلق فوق بوابة المتولي، ولا أنسى بأن المتولي نفسه حين أصيب بحبسة الموتِ، اخترع هذا المركبّ الخشبيّ الطفلَ وقرر أن يرتحل كل ليلةٍ ، كل لحظةٍ فوقه طائرًا فوق سطوح القاهرة ، لاحفًا نفسه برذاذ مياه جزيرة الزمالك وعبق حديقة الأزباكية وترانيم الكنيسة المعلقة ولذا فإني وجدتُ المتولي – حارس المدينة أقرب لي من دوريس ليسينج وصرتُ أترحلُ مثله كنهجٍ دائمٍ للخروج من حبسة الكاتبِ.

شهاب بديوي: أثقال الواقع، وأشواك الإبداع

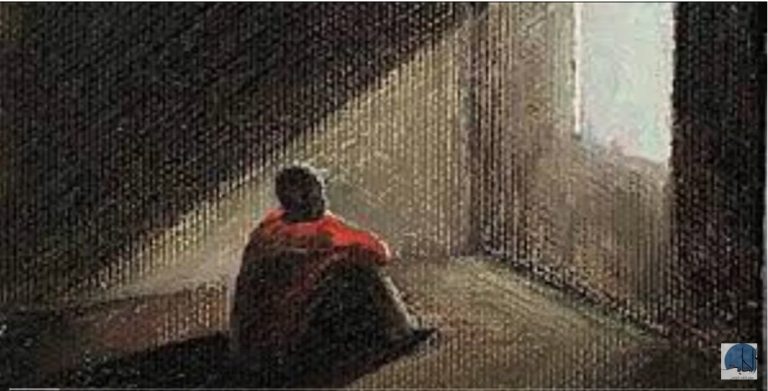

حين أتأمل علاقتي بالكتابة، أجد أنها ليست مجرد فعلٍ إراديٍّ يتم في أي وقت أو مكان، بل هي حالة تتطلب أجواء خاصة، صفاء ذهني ونفسي يسمحان للعقل بأن ينطلق نحو آفاق أرحب من التفكير والإبداع. الكتابة أشبه بعملية تنقيب داخلي تحتاج إلى هدوء يتيح للخيال أن يتشكل، وللأفكار أن تتماسك. لكن هذه الأجواء كثيرًا ما تكون بعيدة المنال، خاصة حين يثقل الواقع كاهل الكاتب بالهموم اليومية المتراكمة: همّ المأكل والمشرب، وضغوط الماديات، وأعباء الحياة العملية. مثل هذه الهموم لا تترك مجالًا للذهن أن يتفرغ لمعارك أخرى، كمعركة الكتابة، التي تتطلب طاقة ذهنية وروحية كبيرة.

ولا يقف الأمر عند حدود الهموم الشخصية، بل يتسع ليشمل المناخ الفكري العام في مصر، وهو مناخ يترك أثرًا سلبيًّا بالغًا على فعل الكتابة. فالكتابة لم تكن يومًا مصدرًا ثابتًا للرزق؛ ولذلك يضطر معظم الكتّاب إلى موازنة شاقة بين شغفهم الأدبي وعمل آخر يوفر لهم قوت يومهم. هذه المعادلة القاسية تقتطع من وقت الكاتب وجهده، وتجعله يكتب في لحظات متفرقة ومجهدة، لا في حالة من التركيز العميق التي تتطلبها الكتابة الحقيقية.

ثم تأتي القيود المفروضة على الحريات لتزيد المشهد قتامة، فالمبدع يعيش في فضاء ضيق يحد من جرأته في طرح الأفكار أو مناقشة القضايا الشائكة. ومع ذلك، يظل الكاتب مدفوعًا برغبته في التعبير، فيحاول أن يناور ويجد لنفسه ثغرات ينفذ منها، لكن هذه المناورة الدائمة تستهلكه وتستنزف طاقته الإبداعية.

وما يزيد الطين بلّة هو ضعف الأرشفة وحفظ التراث الثقافي والمعرفي في بلادنا، إذ يعاني الكاتب الأمرَّين في رحلة البحث والتنقيب. فبينما يجد الباحث في بلدان أخرى أرشيفًا منظمًا ومتاحًا، يواجه الكاتب هنا صعوبة في الوصول إلى المصادر، وكأن الماضي نفسه ينسحب من بين يديه. هذا الانقطاع بين الكاتب وتراثه يزرع بداخله شعورًا بالخذلان والإحباط، ويضاعف من ثقل المهمة.

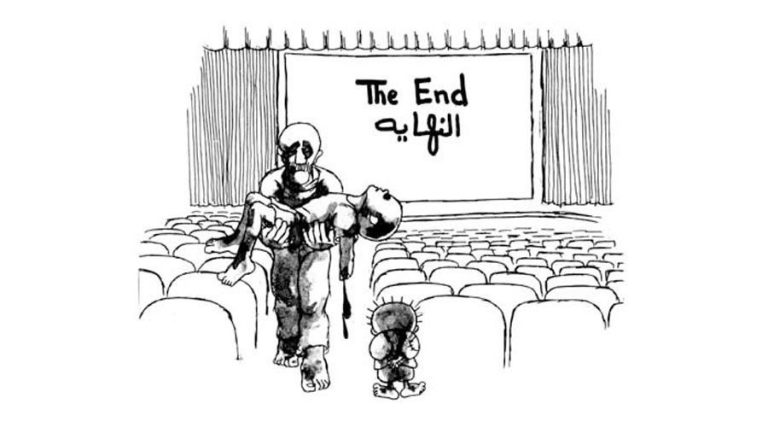

كل هذه العوامل مجتمعة تخلق سحابة كثيفة من الضيق والكآبة تحيط بالكاتب، فتثقل يده عن الإمساك بالقلم، وتحد من قدرته على التحليق بخياله. إن المشكلة ليست في غياب الموهبة أو انطفاء الرغبة في الكتابة، بل في غياب الأجواء التي يفترض أن تحتضن المبدع وتدفعه للأمام. الواقع عندنا، بدلًا من أن يكون سندًا للكاتب، يتحول إلى عائق يقف في وجهه ويضاعف عثرته، حتى يغدو مجرد الجلوس أمام الورقة البيضاء صراعًا يوميًّا يختبر فيه الكاتب صبره وقدرته على الصمود.

***

في الختام، لا بد أن نؤكد أن تجارب الآخرين كثيرًا ما تقودنا نحو الحلول؛ فهي بمثابة مرشد يساعدنا على تجاوز العثرات، خاصة حين نستمع لمن خاضوا المسافات الطويلة في هذا الدرب. وحتى إن لم تفلح تلك التجارب في انتشالنا من أزمتنا، فإنها تظل عزاءً وسلوى نستند إليها لنخفف عن أنفسنا وطأة الطريق.

فالورقة البيضاء كانت وستظل العدو اللدود للكاتب المبدع، يحسن به أن يواجهها ولا يرفع الراية البيضاء أمامها. إذ قد تكون هذه العثرة البسيطة سببًا في إقلاع البعض عن الكتابة نهائيًا، أو في توقف مشاريع عظيمة وكتب جد مهمة كان يمكن أن ترى النور. إن معركة الكاتب مع الورقة البيضاء معركة وجود، لكنها في الوقت ذاته فرصة لاكتشاف صبره وعمق إيمانه بالكتابة.