محمد الكفراوي

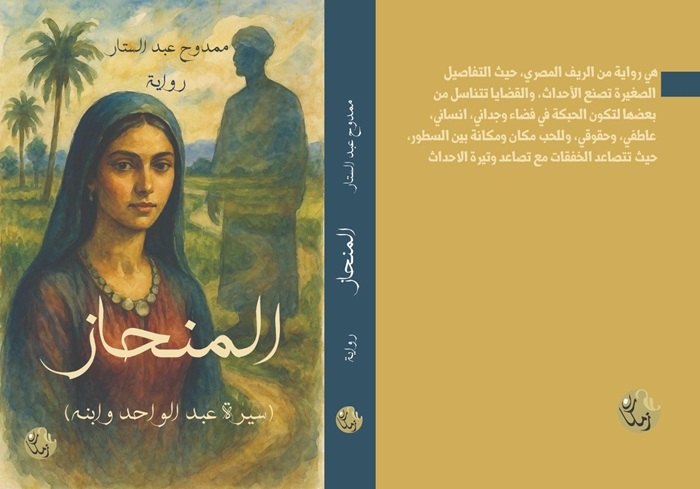

الغوص في إحدى قرى الدلتا، تحديدا قرية الدلجمون بمركز كفر الزيات التابع لمحافظة الغربية، ونسج حكايات بعضها ينطلق من روح الأساطير، وبعضها يتشبع بروح المأساة، والبعض يغرق في التفاصيل الاجتماعية والحياتية واليومية البسيطة لأهل القرية، كل ذلك يضعنا أمام عمل فني معقد، ثري بالتفصيل والأحداث، ومليء بالخيال والإبداع في بناء الشخصيات خصوصا شخصيتي عبد الواحد وولده صبحي. في روايته الأحدث “المنحاز” ينطلق ممدوح عبد الستار من قلب القرية في العصر الملكي ليشرح طبيعة الحياة فيها، ومأساة الأخ عبد الواحد الذي يموت أبناؤه بمجرد الولادة، وكأن لعنة تطارده، ولا تزول اللعنة إلا بعد أن يتحدى صلف أخيه “صقر” الذي كان يعايره طوال الوقت بعدم الإنجاب، وينصحه بـ”تغيير العتبة” أو الزواج من أخرى.

لكن عبد الواحد يتمرد على ذلك ويتمسك بـ”ضاوية” زوجته، ويتجلى هذا الشغف والإخلاص للزوجة منذ المشهد الأول وضاوية منهمكة في العجين وعبد الواحد ينظر إليها ويتحسس بعيونه بطنها المنتفخة في الشهر السابع من الحمل، ويناجي ربه بأنه مات له ستة أولاد وهذا الولد السابع فاحفظه يا رب، وكأنه يستدعي بدايات الخلق في التصور التوراتي بأن الله خلق العالم في ستة أيام وارتاح في اليوم السابع.

الولادة المتعثرة للطفل الجديد تحدث في حنطور حين انتقال عبد الواحد من قريته إلى بيت استأجره في مدينة كفر الزيات، وتنمو تجارته في الحبوب بشكل كبيرن ويصبح لديه ما يشبه الشركة أو الشبكة المترابطة في هذه التجارة التي تدر عليه الكثير.

في الرواية شخصية أقرب للأسطورة، إنها شخصية الدلجموني الذي يعيش على أطراف القرية وبنى بيتا ربما يكون البيت الأول في القرية ولهذا سميت القرية على اسمه، ويبدو أنه رجل يمتلك قدرات خاصة لها علاقة بالسحر أو البركة التي ينتظرها منه الأهالي لتزول كروبهم، ويزوره عبد الواحد لمباركة مولوده الجديد، فتتبدى أجواء حلمية أكثر منها واقعية، ليتحول هذا الشخص الأسطوري الغريب إلى رمز.

الأحداث التي كانت تدور في العصر الملكي على حواف عام ثورة 23 يوليو 1952، وهنا تظهر شخصية محمد نجيب قائد الثورة والرئيس الأول للجمهورية الجديدة، ويتعرف عليه أهالي الدلجمون من الصحف، ويعرفون أنه من بلد بجوارهم تسمى “النحارية”، ويقرر الرئيس الجديد أن يزور قريته الأولى النحارية في إحدى سفرياته إلى الشمال، لكن تحدث المأساة حين يعرف الأهالي بالخبر، فيهرع الجميع إلى محطة لسكة الحديد في انتظار الرئيس القادم إليهم، ليأتي قطار ديزل من الناحية الأخرى ويدهس العديد من الأهالي في مأساة ظلت آثارها تتردد في بيوت القرى المجاروة للنحارية لفترة طويلة.

ويبدو أن هذا الحادث المؤلم سيكون بداية تأثير الحقبة الناصرية على عبد الواحد وتجارته وحياته عموما، وبالطبع على ابنه صبحي، الذي يصبح بعد ذلك بطل الرواية بلا منازع، بمغامراته وتحركاته وسفره للعمل في المحلة، ثم عودته وتوظيفه في بلده الأم ومساعي زواجه من صفية.

أما الشخصية الأولى وهي الأب عبد الواحد، فيجد نفسه فجأة في خطر بعد قرارات بالعهد الناصري تهدف لمنع احتكار التجارة وتوزيع العمل على تجار التجزئة، وتتوالى معاناة عبد الواحد الذي ينغمس في شرب الأفيون ويهوى الذهاب إلى حفلات الست، وتكاد تكون هاتان العادتان هما السبب في تدهور أحواله المادية وكساد تجارت التي لم يسع لتطويرها واكتفى بالتذمر من القرارات التي طالته وقلصت من أرباحه.

العلاقات في القرية وفي بيت عبد الواحد تشي بملامح الحياة الريفية في الفترة الناصرية، ويتجلى هذا الأمر مع دخول صبحي ابن عبد الواحد في منظمة الشباب، وظهور دور الاتحاد الاشتراكي وتغلغله في التعامل مع كافة تفاصيل البسطاء والدخول أيضا في البيع والشراء مع ارتفاع الأسعار خصوصا أسعار اللحوم.

تحمل الرواية بطريقة أو بأخرى مظهرا للتأسي على أيام الملك، ومعاناة البعض في ظل الحكم الجديد للجمهورية الناشئة، وهو ما يظهر في حياة عبد الواحد ونقمته على النظام الجديد، وما يتبدى أيضا في حوارات الست وهيبة التي كانت تردد على مسمع من المارة “ولا يوم من أيام الملك”، فيما ينهمك عبد الواحد في شرب الشاي الغامق ويضع فصل الأفيون تحت لسانه متأساً على الأيام الماضية.

لكن من جهة أخرى يظهر عشق صبحي للناصرية وانحيازه لهذا المشروع الذي جعل التعليم مجانا وحاول المساواة بين الفقراء وأصلح الكثير من الأمور في المجتمع، ويتعجب من سبب عداء الإخوان المسليم لهذا النظام، وترصد الرواية كثرة الاعتقالات السياسية للإخوان في الحقبة الناصرية وما يتعرضون له على يد شمس بدران وحمزة البسيوني، وسط تعجب صبحي من وجود أشخاص او تنظيم بهذا الشكل يكره إصلاح أخوال البلاد ويعادي السلطة.

وإذا كانت الرواية بدأت بشخص يحمل أوراق صبحي عبد الواحد، أو ما يمكن اعتبارها مذكراته والتي صاغها في هذه الرواية، فتتجلى في النهاية شخصية صبحي الرافض للعديد من الأوضاع الخاطئة حوله، فتنتهي الرواية بمشهد وصفي للبطل صبحي يؤكد أنه لم ينشغل بالحقيقة أو الوهم الذي سمعه، و”خرج للخلاء باصقا حياته للكون الواسع، وهو يقول بعفوية (لا شيء يموت يا صبحي)، ويحاول بجدية أن يكون بلا ذكريات مفرحة أو مؤلمة”. من أسلوب الحكي والسرد تتجلى تقنيات الكاتب التي تعتمد على المفارقة وفي الوقت نفسه على الرؤية المتسعة للوجود.

يقدم ممدوح عبد الستار في هذا العمل ما يمكن اعتباره نموذجا لحكاية القرية وفي الوقت نفسه يطل على عناصر التاريخ السياسي والاجتماعي لمصر من خلال شخصيات روائية درامية وأيضا أحداث عامة كبرى في خلفية المشهد، تساهم بقدر ليس قليلاً في صناعة الصورة الكاملة للحكاية.