عمار علي حسن

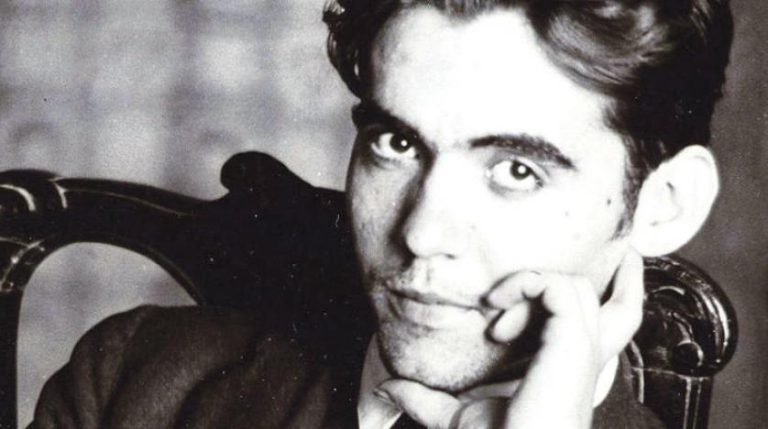

هل كان طه حسين وهو على قيد الحياة يحمل تلك القامة المديدة التي نراها الآن في عين الأغلبية وفي كل أوقاتها؟ .. الإجابة بكل بساطة: لا، إنه كان في مرتبة رفيعة، ولا ريب في هذا، لكن “حجاب المعاصرة” كان يستره في كثير من الأحيان، فلا يراه البعض كاملا، أو كما ينبغي أن يظهر للرائين، أو ما يجب أن يكون عليه حاله، بالنظر إلى منجزه، في المعرفة والفن والواقع.

لقد اعتدنا أن نرفع حكمة من قبيل “لا كرامة لنبي في وطنه” أو “في أهله”، لكن علينا أيضا أن نمد الحكمة، لندرك أنه لا كرامة لمفكر أو عالم أو أديب في زمنه، وأظنها آفة عامة، وإن كانت شديدة الوطأة في الثقافة العربية. فنحن اعتدنا ألا ننزل الناس منازلهم إلا إذا اعترف بهم “آخر” هو الغرب تحديدا أو غالبا، رغم أن بيننا من ينظر إليه بعين الريبة دوما، أو نكبرهم ونجلهم إذا ماتوا، فنلبسهم ثوب القداسة، ونتصالح مع أخطائهم، ونتغافل عن بعض ما كان ينقصهم أو يعيبهم.

ورغم أن طه حسين لم يكن ينقصه اعتراف يأتي من وراء البحار، حتى لو أضناه هذا، ولم يكن ينتظر أن يتلطف به أصحاب النزعة الماضوية أو المتسلفة، حتى تكون له هذه المكانة، فإن الواقع يضعه، كغيره، ضمن هذه المعادلة التي لا تزال قائمة في حياتنا الثقافية، ومن المؤكد أنه يستفيد كلما تقدمت السنين، من هذه الآفة، التي لم يبرأ هو نفسه منها وقت أن كان على قيد الحياة، في نظرته إلى معاصريه من الكتاب والأدباء والمفكرين، وفي اختياره للأقدمين كنقاط انطلاق، مثل اختياره أبو العلاء المعري، وليس شوقي أو حتى البارودي، كموضوع لأطروحته للدكتوراه في القاهرة، وابن خلدون، وليس رفاعة رافع الطهطاوي أو حتى محمد عبده، كموضوع لأطروحة أخرى في باريس.

وبعيدا عن حجاب المعاصرة هذا، فقد ظلم طه حسين لأنه لم يحصل على جائزة نوبل، التي رشح لها مرارا، ويقال إنه كاد يحصل عليها عام 1949، وكان متفوقا في التصويت على وليم فوكنر، لكن أحد أعضاء اللجنة التي تمنحها استغل مادة في لائحتها تتيح إمكانية حجبها إذا وجد أن المرشحين لها في سنة ما لا تنطبق عليهم الشروط. لكن حرمان طه من نوبل كان في الحقيقة لأسباب سياسية خاصة بنتائج حرب 1948 بين العرب وإسرائيل. ولم توزع الجائزة في ذلك العام وتم تأجيلها إلى عام 1950 ليتسلمها فوكنر عن 1949 مع الفائز بها عام 1950 وهو الفيلسوف برتراند راسل. وفي عام 1962 وصل طه إلى قائمتها القصيرة جدا، المكونة من ثلاثة أشخاص. فيما تم ترشيحه لها عموما أربع عشرة مرة طوال حياته.

وهنا يقول الكاتب الفرنسي ميشال تورنييه: “الفضيحة الحقيقية هي أن طه حسين لم يُمنح جائزة نوبل”، أما هو، وربما لوقوع ظلم عليه في هذا الناحية، فيقول: “جائزة نوبل فيها أشياء غريبة، لا شك أن عملية سياسية تتحكم في عملية الجوائز” ثم يسخر من لجنة نوبل التي منحت رئيس وزراء بريطانيا وينستون تشرشل الجائزة في الآداب، ويقول: “إذا كان لا بد من منح تشرشل جائزة نوبل، ألم يكن أولى بهم أن يمنحوها له في مجال آخر غير الأدب؟! .. لكن الغريب أن تشرشل لم يتردد، وأخذ الجائزة.

وظُلم طه حسين أيضا لأنه لم يأخذ ما يستحق من اهتمام في الآداب العالمية، وهي مسألة لفتت انتباه إيتيامبل فقال: “إن كل كويتب روسيا كان أو أمريكيا، تنشط له جل الصحافة في العالم، على كل حال، وتنقل إلينا أخباره، وتجعل منه علما. أما الرجل الذي بايعه الناس، على الدوام، حتى الأعداء منهم، عميدا للغة والفكر عند العرب، والذي له سلطان على العقول الناهضة يسري في غير عسر من بغداد إلى المغرب، فعل أدرك نقادنا حقيقة منزلته وهم الذين لا يذكرونه إلا في الهوامش”.

غُبن طه حسين أيضاً في أن يحصل من الكتابة على ما يضمن له عيشا مستريحا مستقرا في كل الأحوال وكل الأوقات، فهو أحيانا كان لا يجد ثمن الدواء، وحين كان عاجزا عن المشي، يحمل من الطابق العلوي إلى السفلي لتناول طعامه أو الجلوس في مكتبه، لم يقدر على شراء مصعد يرحمه من هذه المعاناة. ووقت أن كان يرفت من عمله كان يعاني كثيرا في تدبير نفقات بيته، واضطره هذا أحيانا إلى قبول بعض الوظائف في الصحافة.

وهناك واقعة تدل على ضيق ذات يد طه حسين، فأثناء إبعاده عن الجامعة كان مضطرا إلى الاستدانة، يدلنا على هذا الرسالة التي بعث بها إليه سليم حسن 27 مارس 1933، يقول له فيها: أكون لك شاكرا لو سمحت أحوالك المالية بأن تدفع لي بعض الشيء من المبلغ الذي أقرضته لك، على دفعات وقد تحاوز 350 جنيها”، وفي الأيام يحدثنا عن اضطراه إلى الاستدانة من أحد البنوك حتى يكون بوسعه تأجير شقة بعد عودته إلى القاهرة متزوجا. وكان آل عبد الرازق، حسن ومصطفى وعلي، يمدون له يد العون مرارا، ليقيلوه من عثراته المادية المتلاحقة.

كان ما يتحصل عليه الرجل من كتبه لا يكفى سوى رحلته السنوية إلى الخارج في نزهة، لم تكن زوجته تتنازل عنها، أما أجر حلقاته الإذاعية فيخرنا عنه الكاتب الكاتب الصحفي محمود عوض، حين يقول إن صديقا طلب منه أن يتوسط لدى طه حسين كي يوافق على حديث للتلفزيون، فسألته عن الأجر الذي سيصرفه التلفزيون له مقابل تسجيل حديث معه، فقال: 18 جنيها و60 مليما. بالصدفة سألته عما تتقاضاه راقصة مبتدئة عن المدة نفسها، فقال: 28 جنيها.

ولم يكن طه حسين وحده هو من يعاني، بل كثيرون، على رأسهم عباس محمود العقاد، الذي عاش طوال حياته في شقة بالإيجار، وبعد وفاته أراد صاحب الشقة استردادها، فدخل إليها وفوجئ بمكتبة ضخمة عامرة، فنادى عمالا راحوا يرفعون الكتب ويرمونها على سلم العمارة. وأُضطر العقاد أحيانا لبيع بعض كتبه التي استغنى عنها ليجد ما يعيش به، ويشتري كتبا جديدة.

وبعيدا عن التقدير المادي، كان طه حسين يحب أن يذكر اسمه بإجلال بين كتاب القصة والرواية كما يحدث في مجالات أخرى، بل طالما كان يدرك أنه في طليعتهم، لكن هناك من أنكروا عليه هذا، وقالوا إن دوره في عالم السرد كان قليلا، وأنه باستثناء “الأيام” لم يكتب قصصا ذات بال، يمكنها أن تترك أثرا فنيا في الأجيال اللاحقة، ولهذا لم يستشهد هؤلاء بقصص وروايات طه إلا نادرا، وعفو الخاطر. وهناك من لا يوافقهم الرأي، ويرى أن طه لعب دورا سواء عبر سرده أو نقده في تطور هذا الفن، لكن يبدو أن الصوت الأول غالب، وهي مسألة لا ينكرها منصف، إذ أن القصص التي كانت تنشر، وكذلك الروايات، بالتزامن مع نشر طه قصصه ورواياته كانت تتفوق عليها من الناحية الفنية.

وبالفعل غبن طه حسين من أدباء شبان اتهموه بأنه لا يحسن كتابة القصة فقط، بل إنه يشكل عقبة في سبيل تطورها أيضا، وقد عبر هو عن حزنه من هذا حين قال: “وصلت إلي أصداء حملة رقيقة أو عنيفة، نهض بها بعض الكتاب ليثبتوا إني لا أحسن كتابة القصة، بل ليثبتوا أني لا أحسن الكتابة في القصة ولا في غيرها”. ويصل الغبن مداه فيقول لهم: “أحب أن أرضي هؤلاء الأدباء الكرام من شبابنا فأؤكد لهم مخلصا أني لم أعتقد ُ قط أني كاتب م ِجيد، ولم أصدق قط أني أديب ممتاز، ولم أفهم قط هذا اللقب الذي ِأهدي إليَ ّفجأة ومن غير وجه، وعلى غير تواطؤ من الذين أهدوه إليَّ َّ فسموني عميد الأدب العربي”.

ويأتي طه حسين على ذكر ما يبين كيف كان الرفض يضربه من كل جانب، فيقول: “أنا إذن أزهري عند بعض الناس وغير أزهري عند الأزهريين أنفسهم، فأنا ساقط بين كرسين، كما يقول الفرنسيون؛ يرفضني الأزهريون لأنهم لم يمنحوني إجازتهم، ويرفضني المثقفون ثقافة أجنبية لأني أزهري، لا أعرف من ثقافتهم هذه الأجنبية إلا القشور .. وأذكر أني حني كنت أستاذًا في الجامعة كنت أصدر بعض الكتب .. فكان الناقدون لهذه الكتب يقولون: ما لهذا الرجل وللبحث العلمي والأدبي مع أنه ليس منهما في شيء؟ هلا أنفق جهده في هذا الأدب الخالص الذي يحسنه .. فإذا أصدرت كتابًا من كتب الأدب الخالص قال الأدباء الخالصون المخلَصون: ما لهذا الرجل وللأدب يخوض فيه وليس منه في شيء، وإنما هو صاحب بحث أدبي وعلمي فما له لا يقصر جهده على ما يحسن؟ .. وكذلك كنت دائما ضائعا؛ يأبى الأزهر أن أكون أزهريٍّا، ويأبى غير الأزهريين إلا أن أكون أزهريٍّا، وتأبى الجامعة أن أكون جامعيٍّا، ويأبى غير الجامعيين من الأدباء أن أكون إلا جامعيا”.

وفي عام 1947 كتب مقالا بمجلة “الهلال” المصرية، ينتقد فيه الشباب الذين يقولون للشيوخ: انسحبوا وافسحوا لنا الطريق إلى الأدب والفن، وينتقد الشيوخ لأنهم لا يستوعبون الشباب ويبصرونهم، ويأخذون بأيديهم إلى التحقق. وردا على هذا بدأ سيد قطب الهجوم على طه في العدد الأخير من مجلة “العالم العربي”، متهما جيل الشيوخ من الأدباء والمفكرين بأنهم قد تخلوا عن أمانتهم حيال الشباب والمجتمع والوطن والإنسانية بل والضمير الأدبي كله.

وحين كتب مقالا بعد ذلك بعنوان “محنة الأدب” يعيب فيه على الكتابة الجديدة عدم اعتنائها بالبلاغة العربية، واصفا إياها بالركاكة والاستسهال، والافتقاد إلى تبني قضايا عميقة، هاجمه إحسان عبد القدوس، ونعت ما يكتبه طه بأنه قديم متباطئ، ينشغل بالزينة على حساب المعني، ويرهق القارئ بأثقال من البيان والصور، قائلا: “إنى أحتفظ برأيي فى الدكتور طه حسين باشا، كوزير سابق وكرجل من رجال التعليم، وهو رأى لن يغضب سعادته إن لم يسره، ولكنى اليوم لا أستطيع أن أحتفظ برأيي فيه كأديب، بعد أن أبدى سعادته رأيه فى جميع الأدباء، فقال: إن الأدب فى محنة وإنه أصبح أدبا رخيصا، وكان بالأمس غاليا!!!، الأدب فى محنة، رغم أن سعادته لا يزال يعتبر نفسه أديبا، ولا يزال له من زملائه منصور باشا فهمى!!، وطه حسين كأديب لا يزيد فى نظرى عن رجل موسيقى، تقوم موسيقاه على ترديد اللفظ ترديدا طويلا، (موزونا)، إن لم يفقد حلاوته فهو يجرّ السأم والملل لأنه لا يصل بك إلى المعنى إلا بعد أن تفرك عينيك عشر مرات لتطرد عنهما النعاس… وقد يكون المعنى الذى يرمى إليه طه حسين فى مقاله، معنى راقيا جديدا، وقد يكون حدثا فى عالم المعانى، لكنه يضيع وسط الترديد اللفظى الجميل!، الذى يبلغ فى جماله حد الملل والسأم!، إنه فى الأدب، كصالح عبد الحى فى الغناء، وصالح يمتاز بحلاوة الصوت وبدقة الإيقاع، ولكنه يتمادى فى الترديد اللفظى، فتمر الساعات وهو يكرر _مثلا_ مقطع: “ياسيدى زعلان”، ويترك السامع معلقا طوال هذه المدة دون أن يقول له: “زعلان ليه”؟!. وقد أغضب الردان طه، لكنه مال إلى الصمت في البداية، ثم عاد إلى رد يبين كم هو موجوع، وغاضب من أولئك الذين يتنكرون لفضله على السرد الأدبي.

ثم انبرى له عبد العظيم أنيس ومحمود أمين العالم، بردود جمعها فيما بعد كتابهما “في الثقافة المصرية”، حيث اتهماه فيه بأنه لا يستوعب الواقع المصري الحي بتفاصيله المتفاعلة المتطورة، سواء في الريف أو المدينة، ويضربان مثلا على هذا برواية “دعاء الكروان”، فيريان أنها خلت من الحركة وصارت أقرب إلى التنغيمات اللغوية أو الغناء النثري أو السردي منها إلى البناء الفني المتكامل، الذي يتألف من عمليات صياغة متآزرة. وقد وضع الكاتبان طه ضمن كتاب قدامى يتصف أدبهم بالجمود والانفصال عن حركة الحياة، قد رسبوا في الوجدان القومي من قواعد نقدية فجة، لا تقضي بالإبداع الفني إلا إلى أزقة مقفلة، ليخصوه بعدها بأنه لا يدرك حقيقة الظاهرة الأدبية بشكل سليم، حين يقصر الصورة على اللغة، ويقصر المادة على المعاني. وينتقدون مفهومه لجمال النص كنعصر ثالث في النقد إلى جانب الصورة والمادة، ويصفونه بأنه مفهوم غامض لا يصلح للكشف عن مقومات العمل الأدبي.

وتجرأ الجدد على القدامى فقد كانوا يتصرفون على أن ثورة يوليو هي ثورتهم، مستعينين بالأيديولوجيات الاشتراكية التي تغذي حلمهم ببناء الدولة التي يريدونها، وبذا فإن الأدب يجب أن يكون في خدمة هذا المسار، فيجدد في موضوعاته وأساليبه ويقترب من الناس، ولا يتخلف عن الثورة، ويهرب من دوره الطليعي. وقد سبقهم بعض الكبار في اتخاذ هذا الموقف مثل سلامة موسى الذي وصف في مقال له عام 1954 كتابة طه حسين، ودعوته إلى ما أسماه الأدب الغالي والعالي بدعوى أنه الأدب الحق وما عداه مزيف بأنها “أدب الملوك والأمراء والباشوات” مستنكرا أن يكتب أي كاتب للخاصة، ولم يكتف بهذا بل غمز في قناة طه حسين حين وصف ما يدعو إليه بأنه “الأدب الفاروقي” نسبة إلى الملك فاروق، وأزاح كتابات طه إلى خانة البديع البلاغي بلا مضمون، حين قال: “يجب أن يموت هذا الأدب الملوكي، أدب المجاز والاستعارة والتورية والبهارج والمحسنات”، وفي هذا تجن كبير، فصاحب “المعذبون في الأرض”، ومن نادى بتيسير اللغة العربية، وانخرط في الحياة السياسية، ونادى بمجانية التعليم، لا يمكنه أن يكون بعيدا عن الناس، ويكتب ما لا علاقة له بهم.

وقد غضب طه حسين مما قاله أنيس والعالم، لكن حين التقى أنيس في “نادي القصة” بعد ظهور الكتاب لم يحدثه في البداية عن هذا الغضب، إنما أبدى له رفضه للإساءة إلى العقاد، وكان الكتاب قد هاجمه بحدة أيضا، وراح أنيس يبرر، لكن طه أعرض عنه، ولم ينصت إلى ما يقوله. أما في اللقاء الثاني فلجأ طه إلى طريقته في الاحتواء، فسأل أنيس: ما علاقتك بالأدب وأنت أستاذ في العلوم؟ وعندما انتهي من شرح أسباب حبه للأدب ،سأل طه حسين عن رأيه في كتابه هو والعالم، فأجابه: “ينبغي أن تزيدا من قراءاتكما، وألاّ تكونا ضيقيْ الأفق في نظرتكما، أنكما تتياسران عَلي وتظنان أني على يمينكما، هل كتب أحدكما شيئاً كـ “المعذبون في الأرض”؟ فأجاب أنيس بالنفي.

لقد كان طه يكافح أصدقاءه وخصومه في آن، فأصدقاؤه يقتربون منه إن كان بيده أمر ما، منصب سياسي أو جامعي أو إداري غيرهما، فإن تركه تركوه، وذهبوا إلى من جاء مكانه. وكان يكافح خصومه من النقاد، ويضيق بما يكتبون، يشتد الضيق إن زاد النقد واحتد، ويقل إن كان من معتدلين، يظهر لهم اتساع صدره، لكنه، كأي إنسان، لم يكن يحب أن يذكر أحد عيوبه أو عيوب نصه. وكان يواجه هذا إما بالرد أو الصمت أو استمالة من ينقدون.

وغبن طه من سكرتيره فريد شحاتة، الذي ما إن تركه بعد صحبه أربعين سنة، حتى راح يزعم أنه كان يكمل بعض أعماله، كدعاء الكروان، وأن العميد كان يتأثر بكتاب أجانب في كتبه “على هامش السيرة” و”في الأدب الجاهلي” و”حديث الأربعاء”. وكان غبنه أشد حين لاقت هذه الأكاذيب بعض صدى في الأوساط الثقافية، حين أعلن شحاتة أنه سينشر مذكرات عن تجربته مع العميد، وكم استاء حين نشرت صحيفة “الأهرام” في العاشر من ديسمبر 1964 خبرا عن حفل زفاف فريد شحاته، وصفته فيه بأنه “صاحب عقل وقلم وفكر طه حسين”، وقد استاء العميد من هذا، وعلق واصفا شحاته بأنه لا يجيد حتى النطق السليم للغة العربية.

وحين تقدم فريد شحاته بهذه المذكرات إلى مجلة “الإذاعة والتلفزيون”، رفضت نشرها كاملة لأنها رأت أنها تنطوي على أكاذيب، وتفشي أسرارا خاصة بطه حسين وآل بيته، لكن طه أصر على النشر، حتى يتمكن من الرد في حياته، وكان وقتها على مسافة أقل من سنة واحدة على الموت، وحين وجه إليه سامح كريم محرر المجلة أسئلة حول ما يدعيه شحاتة، قال: “كان الأكرم لنا جميعا عدم الإجابة .. فذلك الحديث عن فريد شحاته ومذكراته .. سوف يسبغ عليه نوعا من الأهمية ما كانت لمثله، ولكن لعل القارئ الكريم يسمح لي بهذا الحديث قبل أن يأتي هذا الوقت المناسب الذي يرجوه فريد بعد موتي، ولا أستطيع أن أقول كلمتي الأخيرة عن حقيقة فريد شحاتة ومذكراته المزعومة”

وكان طه حسين مغبونا في بعض من وقف إلى جانبهم، وأحسن إليهم، فهو مثلا يقول عن الموسيقار محمد عبد الوهاب: “هذا الإنسان ناكر للجميل، كتبت عنه وهو صغير وشجعته، فلما كبر أخذ يهاجمني ويسيء إليَّ”. ويزيد هذا مع تلاميذه، الذين نسوه لاسيما في أيام مرضه خلال سنوات الأخيرة، فهو يقول: “كل تلامذتي من أمثال الدكتور عبد العزيز الأهواني عققة لا آراهم”. وبعد أن قرأ مقالا بالأهرام لعائشة عبد الرحمن وكان قد أشرف على رسالتيها للماجستير والدكتوراه قال: “لقد مضت فترة طويلة دون أن أرى عائشة، فهي عاقة كغيرها من تلاميذي”، وحين ذكر أمامه د. عبد الوهاب شعيرة قال: “هذا تلميذ عاق كغيره من تلاميذي، لقد أرسلته إلى أوروبا، وتعدته بالرعاية والتوجيه، ولكني لا آراه الآن”.

ويعبر هو عن كل هذا في مرارة أشد: “لقد أحسنت إلى الكثيرين فقابلوا الإحسان بالإساءة، وكم كانت زوجتي تعتب عليَّ، لأني سريع الثقة بالناس والاطمئنان إليهم، وتقديم الخير لهم، ثم لا يكون منهم إلا النسيان والتنكر والكيد الخبيث في بعض الأحيان”، وقد تملكه هذا الشعور في سنواته الأخيرة حين أقعده المرض، وصارت حركته خارج البيت محدودة ومعدودة.

ويشكو صديقا له في مقال بعنوان “رسالة إلى؟” كان قريبا من نفسه، لكنه أتى من التصرف ما أغضب طه حسين، عتاب مرير، يبين كيف كان الرجل يطعن أحيانا من أقرب الناس إليه: “ستقرأ هذا الكتاب ما في ذلك شك، لأنك تقرأ كل ما أكتب، كما أقرأ أنا كل ما تكتب، فأنت مريض بي، كما أنا مريض بك” ثم يختم: “صدقني أن نفوس الناس معادن .. وكم كنت أتمنى أن تكون نفسك أصفى وأنقى وأقوم وأمتن من أن يعلوها الصدأ أو تعبث بها الخطوب”

وكان طه حسين في غبنه هذا، يتخوف من أن يلفه النسيان، بعد رحيله، بفعل عقوق يطاله، شأن شأن كثيرين عاصرهم، ورأى كيف انصرفت الأقلام عنهم بعد أن ماتوا، فهو يقول: “من مات مات .. مات بالقياس إلى نفسه، ومات بالقياس إلى أكثر الناس، وربما مات إلى أشد الناس اتصالا به وقربا منه، مات ولم تبق منه إلا هذا الذكرى التي تظل مضطرمة متأججة في بعض القلوب حتى تخمد حين تكف هذه القلوب عن الخفقان، وتظل في سائر القلوب أشبه شيء بهذه الأسماء التي تكتب على اللافتات، ينظر الناس إليها أحيانا، ويمرون بها معرضين عنها في أكثر الأحيان .. ولست أدري أخير هذا أم شر، ولكني أعلم أنه الحقيقة الواقعة من جهة، وأكاد أعتقد أنه العقوق، وأن هذا النوع من العقوق قد ركب طبائع الناس، فهم يسرعون إلى نسيان من أحسن إليهم”.

أما السياسة فهي بقدر ما أفادت طه حسين حين منحته صلة بمن بأيديهم مقاليد الأمور، وذيوعا بين الناس، وانخراطا في العمل العام مكنه من تطبيق بعض أفكاره، فقد أغبنته وظلمته أحيانا، وتفصيل هذا في الفصل الخامس من هذا الكتاب.

……………………..

*نقلا عن جريدة “الوطن”