د. محمود عبد المجيد عسـاف

لا يستطيع أحد من الباحثين المتتبعين لمسار تطور اللغات أن يطعن في صحة القاعدة التي لا يحقّ لنا أن نعتمدها في الحكم على حالة اللغة العربية في هذا العصر، وفي فهم ظاهرة تراجع اللغة العربية والضعف الذي اعتراها والمشكلات التي تعانيها. فواقع هذه اللغة هو انعكاس للوضع الذي وصلت إليه الأمة، وهو صورة للحالة التي توجد عليها. ولذلك كان الاهتمام بمعالجة مشكلات اللغة، وبحث قضاياها للخروج بها من الدائرة التي تتراجع فيها أهميتها لدى فئات واسعة من أبنائها، جزءاً لا يتجزأ من الاهتمام بقضايا البناء الحضاري للعالم العربي.

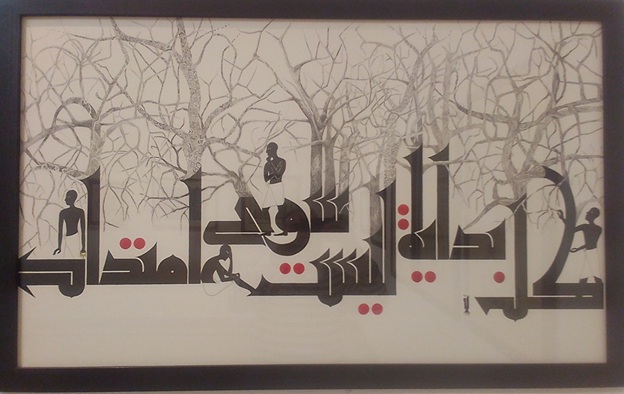

إن الكلمات تسك كما تسك العملات، وتظل متداولة ما دامت سارية المفعول فهي – أي الكلمات – عملة التفكير، ونحن نمتلك منها أرصدة سائلة لا محدودة، بقدر ما نمتلك ناصية لغة معينة وعندما نتفاهم مع أحد فإننا نتفق على ثمن يجب دفعه، وعندما لا نكون مخلصين فإننا لا ندفع إلا كلاماً زائفاً. فالكلمة عنوان العقلِ، وترجمَان النفس، وبرهان الفؤادِ، الكلمةُ لها مكانتُها، بل لها أثرُها وخطرُها. الكلمة ابنة الثقافة ووليدها الحرف، الكلمة هي الراحلة الأمينة التي أوصلت الإنسان إلى المستوى الفكري الرفيع.

والافتراض بأن للكلمة معنا متأصلاً فيها إنما هو افتراض يشبه التصور بأن للنقود قيمة في حدا ذاتها. فالكلمة والعملة كلتاهما لا يمكن أن تكونا على ما هما عليه في الواقع إلا لأن الأمر ليس كذلك، فهما في الأساس أمران اصطلاحيان، ويمكنهما أداء وظيفتهما بفضل تجريدهما. فالأولى عبارة عن أداة تبادل للسلع المعنوية والأخيرة عبارة عن أداة تبادل للسلع المادية.

(اللغة رصيد) هذا القول المأثور قد دونه كثير من الكتاب بأقلامهم في مناسبات مختلفة، ومفهوم هذه العبارة يمكن أن يفهمه من خلال المفارقة التالية:

في سنة 2008م كانت متوسط دخل الفرد في بريطانيا ذات الـ(69) مليون نسمة هو 16820 دولار، وهو انجاز ساهم فيه متحدثون لـ (7) لغات، وفي الفلبين هناك لـ(67) مليون نسمة يتحدثون بلغات يصل مجملها (164) لغة ومتوسط دخلها الفردي كان 960 دولارا في العام نفسه.

هذه الملاحظة التي يمكن أن تقاس على كثير من الدول يجب أن نفهم من خلالها أن تعدد اللغات لا يرتبط بالثراء الاجتماعي، ولكن الارتباط العكسي هو الذي يطرح نفسه، وقد أوجز علماء اللغة ذلك في قولهم: ” البلاد المجزأة لغوياً بشكل كبير هي بلاد فقيرة في الغالب”.

وتجدر الإشارة إلى أنه من الممكن أن تكون البلاد المتجانسة لغوياً بشكل كبير بلاداً فقيرة أيضاً ومثال ذلك (سكان رواندا الـ (10) ملايين يتكلمون لغتين فقط، وكان متوسط دخل الفرد 650 دولارا) ولكن من المستبعد أن يكون المستوى المرتفع من النمو الاجتماعي الاقتصادي متوافقاً مع التعدد اللغوي.

إذا اعتبرنا أن اللغة ثروة اجتماعية فإن الترجمة يجب أن تفهم باعتبارها استثماراً طويل الأمد من أجل الحفاظ على قيمتها أو زيادتها، وحيث إن كل ترجمة إلى لغة تضيف قيمة إليها فإنه يمكن النظر إلى مجمل الترجمات إلى لغة ما باعتباره مؤشراً آخر على قيمتها، وفضلاً عن ذلك فإن حركة الترجمة إلى لغة ما تكشف عن مقدار العمل النوعي المخصص لها ونسبة القراء لها.

ومن باب الشعور بالخطر حول التأليف والترجمة على مستوى الوطن العربي، فحسب إحصائيات التقرير العربي الأول للتنمية الثقافية عام 2019م الصادر عن مؤسسة الفكر العربي فإن أكبر طبعة لكتاب عرب كانت (10000) نسخة في حين أكبر طبعة لكتاب أجنبي فهي (1.5) مليون نسخة في الوقت الذي يتضاعف فيه حجم المعرفة كل 6 شهور وتخرج ورقة بحثية من إحدى الجامعات أو المراكز البحثية كل دقيقة، وفي الوقت الذي يقضي فيه الطفل العربي 22.000 ساعة أمام الشاشات، 14.000 ساعة في قاعات الدرس حتى بلوغه سن 18 سنة ولو تابعنا على سبيل المثال إمكانات اليابان في هذه الناحية نجد أنه في فترة أكثر بقليل من ثلاث أعوام بدءاً من 2004 وحتى 2008 ترجم إلى اليابانية أكثر من 32000 عنوان وهذه الـ8 آلاف عنوان تقريباً كل عام هي عناوين كتب، وإضافة لهذا فإن حجم الترجمات إلى اليابانية سوف يكون أكثر كثافة إذا ما وضعت في عين الاعتبار المقالات في الدورات العلمية.

ويستنتج من ذلك أن اليابان عازمة وقادرة على تخصيص نفقات كبيرة من أجل جعل الأفكار العلمية والأعمال الأدبية المنشورة لأول مرة في اللغات الأخرى متاحة في لغتهم، وبهذه الطريقة يطوعون لغتهم لأكثر المتطلبات الوظيفية حداثة، فأين دور العالم العربي الذي تتفاقم ديونه بمقدار 50.000 دولار كل دقيقة ويبلغ حجم استثماراته في أوروبا (550) مليار دولار سنوياً.

هناك على مستوى العالم أكثر من 180 مؤسسة تخطيط لغوي منوطاً بها التطوير المنهجي والاستخدام الاجتماعي للغات من أجل تطوير إجراءات مناسبة لتطوير اللغات، منها: الأكاديمية الفرنسية (الميزانية 13 مليون $ سنوياً)، أكاديمية اللغة العبرية (4.5 مليون $ سنوياً)، مجمع اللغة العربية في دمشق وعمان والقاهرة ( ميزانية مخصصة من وزارة التعليم العالي)، مكتب تنمية اللغة السويدية (8 مليون $ سنوياً)، اتحاد اللغة الهولندية (9.5 مليون $ سنوياً ).

ولما كانت اللغة عنصر تكلفة للحكومات، فهي أصول تحتاج إلى رعاية ، ولكي تؤدي الدولة وظائفها على نحو مناسب وتحافظ على نفسها وتعزز استقرارها، وجب عليها ما يلي:

- التوسـع في نشـر اللغة العربية بمختلف الوسائل، وتقدير ودعم كل الجهود التي تبذل في هذا السبيل على مستوى المنظمات والأفراد، وتهيئة الفرص للمزيد من العناية بنشرها لغة وثقافة وحضارة.

- التأكيد على اشتمال أي خطة لدعم تعليم اللغة العربية على ما يلي :

- مناهج متقنة ووسائل تعليمية متطورة لمراحل التعليم المختلفة، ولغير المتخصصين، وغير الناطقين باللغة العربية، تراعي الظروف الفردية، وتستجيب إلى حاجة المتعلم، وتستفيد من إمكانات العصر الحديث وتقنياته المتنوعة.

- إعداد معلم اللغة العربية إعداداً علمياً وخلقياً ومهنياً جيداً وتكريمه وتشجيعه مادياً ومعنوياً حتى يعطي وينجز، وتجنى ثمار عطائه وإنجازه، وأن يمنح الرعاية الوظيفية التي تجعله قادراً على أداء واجبه في خدمة اللغة العربية وثقافتها وقيمها وحضارتها.

- إعطاء اختصاصات إضافية وفعالية أكبر لمجامع اللغة العربية للمساهمة في رسم الخطط والاستراتيجيات التربوية والعلمية لتعليم اللغة العربية لجميع الشرائح.

……………………

*كاتب من غزة