محمود حسانين

في حواره مع مجلة “باريس ريفو” يقول الكاتب “أرنست همنجواي”: “قلت لنفسي أي كاتب كنت أكونه، لو جاءت قصتي الأولى بالجودة التي أردتها لها. أحيانا تكون عارفًا بالقصة.. وأحيانًا تؤلفها وأنت تكتب دون أن تكون عندك أي فكرة عما سوف تنتهي إليه، كل شيء يتغير وهو يتحرك، هذا هو ما يصنع الحركة التي تصنع القصة”.

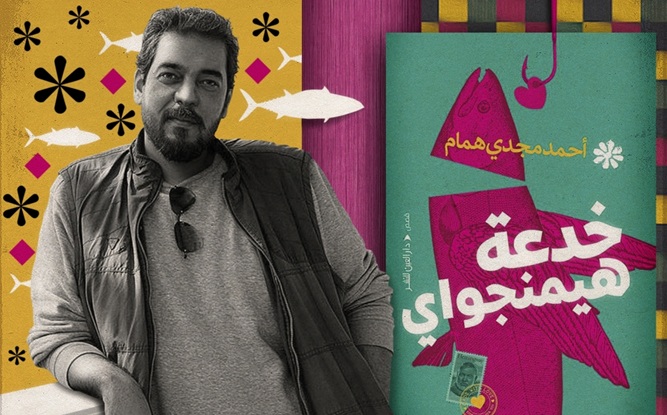

بذلك التساؤل وتلك الطريقة نجد أننا أمام كاتب متشبع بآراء هيمنجواي، ليأتي كتاب خدعة هيمنجواي للكاتب “أحمد مجدي همام” المنشور “بدار العين”، والذي فاز مؤخراً بجائزة ادوارد الخراط، ليعرض لنا نصوصا قصصية هي مزيج سردي يجمع بين جنس القصة والسرد الروائي، المُطعم بالفانتازيا تارة والتلاعب السردي الممتع تارة أخرى، فتجد الكتابة الحياتية المُطعمة بالتخيل، وقد اندمجت مع السرد القصصي فكونت قوام قصة مكتملة الأركان، فالكاتب الذي قد نصفه في بعض كتاباته بأنه “همنجوايِّ -المزاج والهوى-، يجذبك إلى عوالمه لتنتقل متحركًا مع كتاباته بخفة، بين كل قصة/حكاية وأخرى في الكتاب، محلقًا بروح تملؤها السحرية الغرائبية، وقد نجح الكاتب في تفكيك النوع الأدبي لإبراز المواطن النفسية المتشابكة باستدعاء المخيلة المتشظية، وقد مزجها في نصه الأخير في الكتاب، بعدما جعل من الهاجس الخفي للمستقبل المعيشي، فرضية وصفها كأنها واقع أليم لما تؤول له مراحل التطور التقني، مستغلًا تطور النتاج العلمي والطبي الذي ساد العالم، فحوله إلى هاجس مترقب لما سوف تؤل إليه البشرية، لا سيما بعد جائحة “كورونا” والتي فجرت مخيلة المبدعين للتساؤل عن المصير المرتقب للبشرية.

الألعاب السردية:

تلك الطريقة الفنية بدأها الكاتب مبكرًا، فمن عتبة النص كانت أول لعبة سردية خادعة، بكونه يكتب الاستهلال المراوغ الذي يضعك أمام نص قصصي، بعدما جعله الكاتب خطاف يجذب به القارئ إلى عالمه، فالكاتب اعتمد على لغة المحاورة التي تحدث القارئ، وتستحثه على مواصلة القراءة ليلتهم النصوص الكاشفة لمعاناة الجنس البشري حتى نهاية الكتاب.

أراد الكاتب أن يطبق وجهة نظر همنجواي عندما قال في حواره: “لك أن تقرأ أيًا من أعمالي لمجرد الاستمتاع بالقراءة، وما تعثر عليه أكثر من ذلك.. فهو ما دخلت محملًا به إلى القراءة”.

يتضح بأن الكاتب همنجوايِّ الهوى فعلًا، إذ يصف لنا رؤياه بغرائبية الطرح، ويتركك تستشف ما قد تجده من تأويلات، فكما وصف همنجواي الكتابة كالبئر التي توجد بها عصارة الكاتب، فلقد وفق الكاتب في الجمع بين مشاعر الإنسان الطبيعية وهواجسه الخفية، في طرح عصارة أفكاره بسحر خاص يأثر القارئ، ويجعله أسير السرد الذي صاغه ببراعة لا تجعلك تجد إسهاب مملًا يضجرك، ومن خلال قراءتي السابقة لبعض ما كتب الكاتب، أجده يمتلك لونًا مغايرًا للمطروح في السوق، فالسرد عنده عبارة عن رشفة من كأس معتق، تمتزج فيها الكلمات والحروف برشاقة، لتصب في قالب أدبي أنيق، ففي كتاباته تجد الطرافة المتهكمة وهو يصف حادثًا بطوليًا أو حتى إنسانيًا، وقد تجده يأنسن الأشياء والجماد والأماكن نفسها، ليعرض لنا صورًا مأساوية لبعضها أو معظمها، ولكن بأسلوب ساخر ساحر، فيجعل القارئ لا يمل من القراءة، بل يجذب بفعل القص ليعيد القراءة أكثر من مرة، وقد يتعايش معه فتسكن بداخله حالة الأبطال ولا تفارقه بسهولة.

النص المتحرك هو مصطلح له مدلول قوي في كتابة نصوص الكتاب، فقد استطاع الكاتب أن يجعل بعض النصوص، كأنها متتالية تتصل بخيط خفي يربطها بما سبقها، أو تتحرك في عقل القارئ ليربطها بما يليها، فالكاتب جعل لبعض النصوص محور رئيسي مشترك ومتحرك، ويلتقي السرد بهذا المحور في النقاط التي تستدعى الاستدراك، فيعود إلى حيث كان من دلالات في نص سابق كحضور “محصل الكهرباء”، ولهذا لم نجد لكل نص خصوصية مفردة، كون الكتابة متناثرة ولكنها تدور في فلك واحد، وهو لعبة التداخل النوعي في الكتابة، فنجد أن السرد يمثل مجرة والنصوص عدة أفلاك، تتحرك بنظام ولها دلاله خاصة، وقد تحتمل عدة تأويلات لكل نهاية، فهناك نهاية للسرد ونهاية البطل، ولكنها تتجمع في مالا نهاية للفكرة.

امتزاج الكاتب مع المتن:

يقول “كارلوس فوينتس” في حوار له: “لقد أصبحت الكتابة أسهل لي فيزيقيًا، فالزمن يمر والماضي يصبح حاضرًا، وما كنت أعيشه وحسبت أنه ضاع إلى أبد الآبدين يضاف إلى عملك.”

يقول الكاتب نجيب محفوظ: “أنا أكتب القصص بطريقة ما يحدث في البيت، في المدرسة، في العمل، في الشارع، ذلك هو أساس القصة”

يمزج الكاتب التجربة مع المتن، ليعبر بنا عبر النوعية بداية من الاستهلال الذي يقدم به كتابه، في محاولة لتداخل ظاهرة تفكيك النوع، مستشهدًا بمقولة “اورهان باموق”: “قرأت كتابًا في يوم ما فتغيرت حياتي” ويضع الكاتب نفسه في نفس الاختبار بقوله: “أريد مفتتحًا أدبيًا على هذا المستوى”

فالكاتب منذ البداية يشرك القارئ في اختيار نسق للكتابة المغايرة، كتمهيد لما سيعرضه من نصوص، فكما قال سارماجو في حوار له: “فإن فكرة رواية “العمى” انبثقت فجأة في رأسي، فقد كنت يومًا جالسًا في مطعم أنتظر وجبة الغداء، وفجأة وبل أية سابقة تساءلت: كيف سيكون الحال لو كنا كلنا عميانًا؟ وكان جوابي لهذا التساؤل: نحن فعلًا عميانًا في الحقيقة، وهكذا ولد الجنين الذي تأسست عليه روايتي.”

ومن منطلق الهواجس التي تراود الكُتاب، نجد الكاتب وضع شخصية ليجعل منها هاجس يراود المخيلة للقلق والتوتر، وهو شخصية “محصل الكهرباء” والذي يستخدمه الكاتب في عدة مواضع دلالة على حضور هاجس يقض المضجع، كأنما أراد أن يقول من خلال ما يطرحه بأن الحياة تغير وجهها من أبسط الأمور، حتى وإن كان بظهور محصل الكهرباء، ورغم الحيل المستخدمة في الكتابة يبقى ظهور فكرة تقلب الأحوال المادية حاضرًا بقوة، وتلك المعضلة التي تواجه الكثير وعلى وجه الخصوص الكُتاب، الذين يعانون من عدم وجود عائد مادي يؤمن لهم حياة إبداعية آمنة، فهو هاجس الخوف من المجهول المترصد لهم، وقد قسم الكاتب كتابه إلى أقسام وفروع، تبتعد في شكلها الخارجي ولكنها ترتبط في جوهرها كسرد متتابع، بداية من تصدير الكتاب والذي هو مفتاح عالم الكاتب، نجد أنه خدع القارئ بوصف ما يكتبه استهلال، لتجد نفسك انغمست في متن نعتبره مرجعًا مهمًا لفهم تركيبة الأفكار، لتبحر داخل الكتاب فتجد المحطات التي وقف بها الكاتب، مسترجعًا أصدقاء ومواقف لذكريات حتى منذ الطفولة، ففي القسم الأول الذي أعطاه مدخل يمتزج فيه الخيال بالواقع ب”أحلام وشظايا” كما في قصة “الدرس، الصوت الغائر، فلسفة النار، والتي استدعى فيها الصراع النفسي لصديق أودت به حكمته إلى الاحتراق بها، وفجأة يقذف في وجهك نقطة زرقاء تحول العالم إلى اضطراب نفسي في قصة “النقطة الزرقاء”، والتي كانت علامة الافتراضي بربطه بالواقعي، واستدعاء ثقافة المبدع جاءت على هيئة نقطة زرقاء، للرمز للعالم الافتراضي السيبروني، ومن ثم نصل إلى قصة “خدعة هيمنجواي”، التي استخدم فيها روح الفكرة لرواية “الشيخ والبحر” لهيمنجواي، ليعود إلى طرح بعض الهواجس في قصة “أزمة اقتصادية” ليعرض الأرق الدائم الذي يسيطر على الشخص ولا سيما الكاتب نفسه، من خوفه من المصير المتردي للأزمات الاقتصادية، ويستمر الهاجس بنوع من السخرية من واقعه في قصة “كوابيس”، فقد استدعى لاعب الكرة الشهير ماردونا، وأخيرًا وليس أخيرًا في القسم الثاني للمجموعة، الذي يتألف من عنوانان ومدخل “خاتمة طويلة نسبيًا”- ” الاتجاه الخطأ– ثلاث زوايا لمعاينة مصيبة واحدة” ليتفرع هذا القسم الى عدة فروع أشار لها الكاتب بعنوان فرعي وهو “الزاوية” كأنه يأهب القارئ لمعركة طاحنة، تحمل عنوان رئيس هو “أنا ومطعم نهاية العالم”، وكأنه جعل من تلك الزوايا إشارة إلى محدودية العالم عندما تحل كارثة ما فتحده الزوايا.

دستوبيا العالم:

في القسم الأخير من الكتاب يصور لنا الكاتب الديستوبيا بشكل كوميدي ساخر، مستوحى من التفاعل التقني لما يطلق عليه “الميتافيرس”، ولكنه حوله من افتراض لعوامل عبر الأثير إلى واقع سردي ملموس، كأنه يستعير أفكار كتاب “برتراند راسل” “العالم كما أراه”، الذي يلقي بفلسفته لمنظور الحياة، وكما هو الحال نجد الكاتب بدأ رسم حدود العالم الدستوبي منذ الوهلة الأولى، فقد وصف المجتمع بشكل خيالي شبه واقعي، وعلى غرار رواية “الحرافيش” “لنجيب محفوظ”، أظهر الكاتب فساد السلطوي بالشخص المتحول من مجرد موظف بسيط، إلى إنسان مخيف/كالمسيخ الدجال، يتحكم في قوت من حوله، بعدما يستميلهم بتوفير الطعام والشراب وغيرهما من الإغراءات، ورغم ذلك نجد الكاتب يطرح فلسفة المناظر /المقايض، والذي يحاول أن يتأقلم مع ما حوله، ويتدخل الصراع انفسي بين ما هو أخلاقي وسلطوي، وبعد أن يبوح البطل لمرافقه في السكن عن هواجسه من محصل الكهرباء، لا يدخر هذا الأخير جهد في تخليصه من هذا المحصل، لتدور القصة بعد ذلك حول محور مكون من أربعة أفراد، عاشور وهاني وسلام وابنها، وقد تناول الكاتب تضارب المشاعر والتركيبة النفسية لهؤلاء الأشخاص بحرفية، وابرز ما هو إنساني وما هو غير ذلك وصولًا إلى ذروة الأحداث، عندما يفكر هاني بأن عاشور أصبح شخص غير مرغوب فيه رغم كل ما يقدمه من إغراءات، وتتوالى الأحداث حتى تكتمل صورة العبث الحياتي بانهيار المسكن، وقد اجتهد الكاتب لتبسيط ديستوبيا العالم الحقيقي، وديستوبيا العالم الخيالي في نصوصه.

يقول الكاتب الفرنسي “غريغوري كلايس” ففي كتاب “ديستوبيا التاريخ الطبيعي” قائلًا:

” من ضمن الأسماء التي تُطلق علي الأدب الديستوبي، اسم “الإحترار السياسي” و يُطلق عليه هذا الاسم.. نظرًا لكونهِ يُحاول دائمًا اكتشاف ومناقشة قضايا ومشاكل المجتمع المعاصر.”

وهذا ما صوره الكاتب في القسم الأخير من كتابه بسخرية مريرة، بعدما مزج بين المعايشة بتصور “الميتافيرس السردي” الذي استخدمه ليتشارك البطل والقارئ مع الكاتب في عالم وهمي سوداوي، يحكمه الشر والخوف، والخراب والانهيار الأخلاقي، والخوف من النوم والمرض بعدما عم الفقر والضياع، والذي تحول إلى القتل، وهو تجسيد سردي لما جسدته الدراما في مسلسل “فول أوت”، حيث يتجرد فيه الإنسان من إنسانيته، ويتحوّل فيه المجتمع إلى مجموعة من المسوخ، وأصحاب السلطة المتناحرين، بعدما انفجرت القنابل النواوية، ليتحول العالم إلى ديستوبيا مريرة، ولقد تناولت الكثير من الأقلام تلك الديستوبيا من خلال السيناريوهات والروايات، وانتشرت أوصاف تلك الحالة في العديد من الأعمال الخيالية، خصوصًا بعد جائحة “كورونا” التي غزت العالم وهددت الجنس البشري، وذهب كل بخياله إلى تصور مستقبل تأملي لما يمكن حدوثه، وحولوا المكان في كتاباتهم إلى تجمعات خبيثة.

وأخيرًا قد تحمل المجموعة فبس من الحياة بكل تقلباتها، ولكنها لا توثق لحدث حقيقي، فكأنما أراد الكاتب أن يبرهن بما يكتبه، على استعارة ما ذكره الكاتب إبراهيم عبد المجيد في كتابه “ما وراء الكتابة” بقوله:

“ليس كل كاتب يكتب ما أكتبه هنا، وهكذا كثير جدًا في الرواية ترسمه وتحدده الشخصيات الروائية، لتصبح السيرة أو ما تسلل منها عملا فنيًا، وليس اعترافات مباشرة مثل السيرة، التي للأسف لا نستطيع أن نكتبها حقيقة وكاملة في عالمنا العربي، السيرة لها وجه واحد من التفسير غالبًا يقوله صاحبها، بينما الرواية عالم متعدد الرؤى والصفحات يدركه قارئها الحصيف أو ناقدها..”