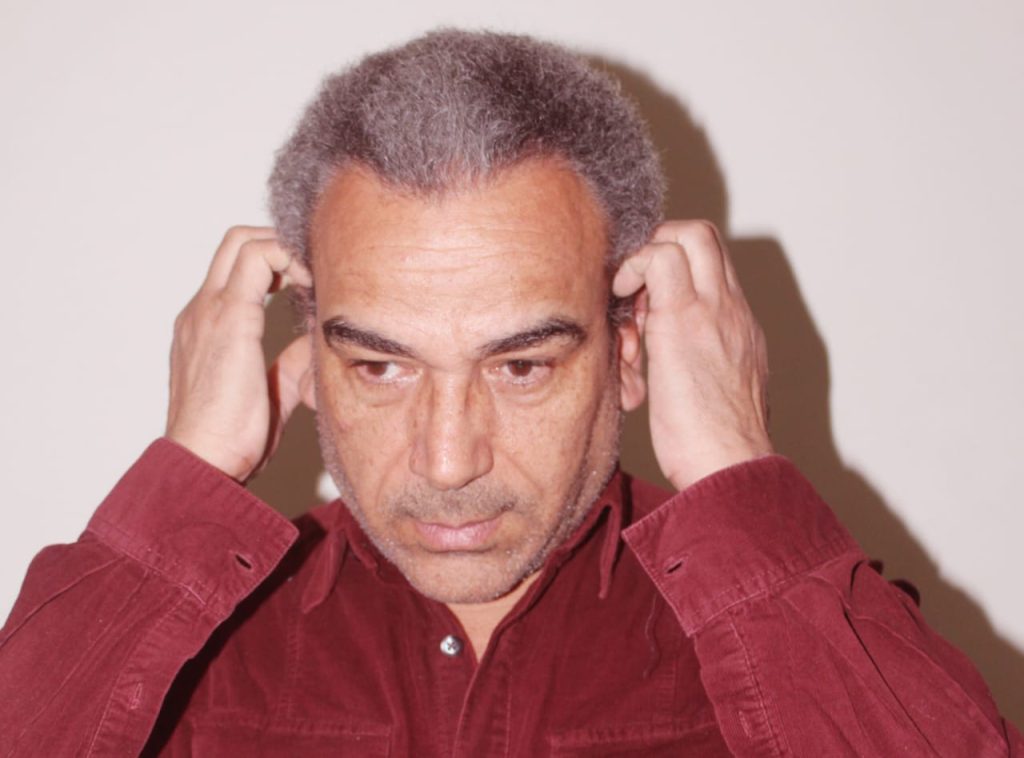

سمير درويش

(1) الفقر

الجدية -المفرطة أحيانًا- ليست اختيارًا طوباويًّا، هي مزيج تنشئة جافة في ظروف قاسية، ومواصفات برج الجدي:

النشأة في بداية ستينيات القرن العشرين، في قرية صغيرة جدًّا، كفر طحلة مركز بنها القليوبية، قرية ليست سوى شارع واحد وتفرُّعاته، فقيرة جدًّا، بيوت طينية واطئة دون كهرباء ولا ماء، مساحة أرض زراعية محدودة، لا يملك أغنى من فيها سوى بضعة أفدنة، جعلتنا -بمحض قدرٍ- نُساق إلى مصانع السجاد اليدوي -الذي يسمونه كيشان أو إيراني- قبل أن نبلغ الخامسة، بعد أن كان أطفال الأجيال السابقة يساقون إلى الغيطان لتنقية دودة القطن في الحر القائظ. ذهبتُ لتنقية الدودة يومين أو ثلاثة فقط وأنا نحيفٌ هش، ثم أُلقِيتُ في مصنع سجاد يعمل به أطفال وشباب صغار قساة القلوب، يعتبرون القسوةَ دليلَ نضجٍ.

مع ذلك، فأنا محظوظ بالمقارنة مع زملائي، لأننا أنشأنا مصنعَ سجادٍ في (الدار)، دارنا، هذا سيجعلني أعمل في مناخٍ ودودٍ، لكنه سيجعلني أعمل وقتًا طويلًا، لأن (النول) بجوار الغرفة التي ننام فيها (ننعس بلهجتنا)، والطبق الذي نأكل منه.. لهذا كنت أعمل صباحًا قبل أن أذهب إلى المدرسة، ساعتين على الأقل، وأعمل في (الفسحة) التي كانت مدتها ساعة، ثم ما إن أصل إلى الدار بعد انتهاء اليوم الدراسي حتى ألقي حقيبتي القماشية -التي خاطتها لي أمي من ثوب قديم- في أقرب ركن، وأجلس على (دكة) النول وأعمل حتى مغيب الشمس.

مع هذا كنت متفوِّقًا دراسيًّا بشكل لافت، أفوز في المسابقات الكبرى التي تنظمها مديرية التعليم، وأحصل على أعلى الدرجات في الشهادات، مع أنني لا أجد وقتًا لإنجاز الواجبات، أحيانًا أنجزها في الطريق، أو بين الحصص، التفوق -فيما أظن- يرتبط بمواصفات برج الجدي.

الجدي -الناصع- لا يمكن إلا أن يكون الأول، دائمًا وأبدًا وفي كل شيء، في كل عمل ينجزه وكل تجربة يخوضها، من أكبر الأشياء حتى أتفهها، ربما تندهش من حرصي المبالغ فيه على أن أسبق الماشين في الشارع كأنها مسابقة عدْو، أن أكون أول من ينزل من الميكروباص أو الطائرة أو القطار والأوتوبيس، إلى هذا الحد! أختار أقرب مقعد ممكن من الباب، وأجري كي لا يسبقني أحد، حتى لو كنت أتمشى بلا هدف. ربما تفوقتُ -أيضًا- بسبب أنني دخلت المدرسة -بمحض صدفة أخرى- وأنا أقترب من عامي السابع، فأنا مواليد شهر يناير، دخلت الصف الأول الابتدائي وعمري ست سنوات وعشرة شهور.

هناك سبب يخص تكويني نفسه، فقد كنت أتمتع بذاكرة حادَّة، أحفظ كل ما أقرأه مرة واحدة دون أن أقصد الحفظ، لأنني أقيم علاقات افتراضية متخيلة بين الحروف والكلمات والأرقام لا تجعلني أنساها، حين أُسمِّع تتشكل أمامي، علاقات بصرية أحيانًا، وموضوعية -تخص الموضوع أو المعنى- أحيانًا، فـ(دال) درويش بعد كلمة (محمد) -اسم جدي، مثلًا- تجعلك تظن أنها ليست بداية كلمة جديدة، من الممكن أن تقرأه (محمود)، بخلاف لو كان الحرف ليس مفردًا، مثل حرف السين في سيد، لا يمكن أن يختلط عليك الأمر وقتها. وبالمثل فالعلاقة ستكون حميمة بين الرقمين (5) و(6) لو كان الرقم (56)، سيدخل الرقم (5) في جوف الرقم (6)، بينما سيكونان متنافرين في الرقم (65)، لأن كل منهما ينظر في اتجاه ويأخذ كامل مساحته.. وهكذا يمكنك القياس.

(2) الغناء

اكتشافي الأول هو الموسيقى، أو، يمكنك أن تقول (الإيقاع) بعد ذلك حين تكتشف أنك شاعرٌ، يخرج الكلام العادي منك منغَّمًا أحيانًا دون أن تقصد، الإيقاع المنتظم الكلاسيكي.

في مصنع السجاد سيكون عليَّ أن أجلس على الدكة عشر ساعات يوميًّا على الأقل، يدايَ تعملان بشكل آلي، تحفظان ما عليهما فعله، وأذناي مربوطتان براديو صغير يعمل بالحجارة مثبت على رفٍّ بدائي في الجدار الطيني، يذيع أغنيات لأم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم حافظ ومحمد فوزي وشادية ووردة وفايزة وصباح ومحمد قنديل وكارم وعبد العزيز محمود وماهر العطار وعبد اللطيف التلباني وأحمد سامي وسعد عبد الوهاب ومحمد عبد المطلب ومحمد رشدي.. ومونولوجات لإسماعيل ياسين وشكوكو وسعاد مكاوي، وأوبريتات مثل عوف الأصيل والسلطانية والدندورما، لا أستمع إلى الأغنيات بأذنيَّ فقط، بل تهتز كل عضلة في جسمي مع صوت آلات الإيقاع، خاصة عند قفلات النغمات: تن تن تن تيرا رارا، تن تن تن تيرا رارا.. التي ستُدخِلني بعد ذلك إلى بحور الشعر: مستفعلنٌ فاعلنٌ: تن تن تتن تن تتن.. هذا العالم الذي يأخذني إلى آفاق أرحب، ويجعلني أتشوق لليوم الذي سأخرج فيه من القرية وأنضم إلى هؤلاء، حيث الفن والأضواء والنظافة والفستانين والبدلات واللغة والتعليم والتمثيل، حلمتُ أن أكون مطربًا أو ممثلًا وقتها.

تحدثتُ قبل قليلٍ عن أن بنيتي الجسدية كانت هشة وضعيفة، أضف إليها الخيال الشاسع الذي سكبه الراديو داخلي، سينتج هذا الخليط أنني كنت أصنع مأساتي، مأساواتي في الواقع، على شكل سيناريوهات خيالية، فإن تعرضتُ لظلم ما أدخل غرفة مظلمة وأبكي، وأنا أرى صورًا تتحرك أمام عينيَّ عن الحرمان والنوم في الشوارع وتحت الكباري والبرد والسعال.. نعم، أنا صاحب خيال كافكاوي جدًّا.. أو كنتُ.

خالي، ابن عم أمي، الذي تحايل على أبي ليسمح لي بالذهاب إلى المدرسة (كل أخوتي الأكبر لم يكملوا تعليمهم)، هو نفسه سيكون مدرِّسي، حين كان المدرس يدرِّسُ كلَّ المواد، وهو نفسه الذي يدير طابور الصباح، كان يضعني على كرسي خيزران لأحيي العلم: تحيا الجمهورية العربية المتحدة (ثلاثًا)، وعاش الرئيس جمال عبد الناصر (ثلاثًا)، بصوت جهوري لا أعرف من أين يخرج! سأكتشف بعد ذلك أنني حين ألقي الشعر في الأمسيات يكون لي صوت غير صوتي!

في الصف الثالث كنا ندرس نصًّا في كتاب القراءة اسمه (عيد النصر)، عن حرب العام 1956، قال زميل للأستاذ إنه يريد أن يقرأه في الطابور الصباحي، فطلب منه أن يقف ويقرأه، بروفة أداء، فتلجلج الولد وتلعثم وتهته، هو أصلًا لم يكمل تعليمه بعد ذلك لضعف قدرته على التحصيل، وقتها قلت -بعفوية-: أنا أحفظه، وكنت حفظته بروتينية كما أحفظ الأشياء جميعها، فطلب الأستاذ مني الوقوف في مكاني وإلقاءه، ففعلت، وفي اليوم التالي ألقيت أول (كلمة صباح)، كنت ضئيلًا جدًّا بصوت جهوري، فأصبحت نجم هذه الفقرة بشكل شبه يومي بعدها..

لاحظ أنني أسير ناحية الشعر بثبات.

هنا سيأتي الدور على شيئين:

الأول: الرجل الغريب الذي كان يفرش كتبًا ومجلات قديمة في (سوق السبت) المخصص لبيع الخضار والفاكهة والجبن والسمن والطيور واللحوم، كنا نذهب للسوق في الفسحة التي مدتها ساعة لأن السوق بجوار المدرسة، وبالصدفة اشتريت كتابًا بقرش صاغ، وجدت فيه أغنيات فرقة (أولاد الأرض) التي كونها (كابتن غزالي) في السويس بين الحربين، سأتعرف عليه بعد ذلك، كنت أقرأ هذه القصائد وأحفظها وألقيها في الطابور، حوَّلتُ هذه الكلمات الصباحية من مقالات قصيرة إلى قصائد شعر، ووقتها أيضًا قرأت قصيدة عامية لا أعرف شاعرها حتى اليوم، لم اهتم بالاسم وقتها، عنوانها “يوم الوداع” في رثاء جمال عبد الناصر الذي مات في نفس العام، وغيَّرتُ كلمة (طوَّقت) إلى (طوَّلتْ)، تستطيع أن تقول إنها تجربتي الأولى للدخول في بطن الشعر!

الثاني: أن مدَّاح القرية طلب مني أن أشتري (حكاية شعبية) من فرشة الكتب، وأحفِّظها له، لأنه لا يقرأ ولا يكتب، كان يغني في الأفراح مع فرقة صغيرة من أخوته، هو أصلًا ليس من القرية، كان جوَّالًا واستقرَّ.. المهم أنني اشتريت قصة اسمها “هريدي وعمران”، وقرأتها له عشرات المرات حتى حفظها وغنَّاها في أفراحه: اتنين كانوا اخوات هريدي مع عمران، وكان أبوهم بالرضا قلبه تقي عَمْرَان، توفى أبوهم وكان بيتهم جميل عمران.. إلخ، وطبعًا كنت أحضر الأفراح وأذكِّره إن نسي، أو أصوِّبه إن أخطأ، ثم أرقص على إيقاع الأغنيات التي يغنونها في الفواصل.

أنا الآن في قلب الشعر.

(3) الطموح

جمال عبد الناصر هو الضلع الثالث، عندما يُذكر اسمه يترك أثرًا ما في نفس السامع، لا بد، لأنه ليس عابرًا، أثرًا إيجابيًّا أو سلبيًّا، لكن اسمه هذا نفسه ليس مجرد اسم بالنسبة لي، وقت أن كنتُ طفلًا في السادسة وقبلها وبعدها، وحتى هذه اللحظة بعد أن عركتُ الدنيا وعركتني، وشاركت في ثورات ومظاهرات واعتصامات، وعُذِّبت في مقر أمن الدولة، وقرأتُ وكتبتُ شعرًا ورواياتٍ ومقالاتٍ كثيرةً في الأدب السياسة والدين وأحوال الناس وتبدلات المفاهيم.

في مدرسة عباس الابتدائية التي ذهبتُ إليها عامي الأول فقط، في القرية المجاورة، لأن الفيضان كان قد جرف مدرسة قريتنا، كنا أربعة فصول فقط لأن المدرسة كانت دارًا صغيرة طينية مؤجرة من صاحبها، عباس، الطابور الصباحي يصطف في الطرقة التي نسميها “وسط الدار”، طرقة طولية تمتد من الباب الخشبي الكبير إلى باب (الزريبة)، نقف متجاورين: الصف الأول فالثاني فالثالث فالرابع، في مواجهتي وأنا بين العيال باب يوصل إلى الفصول، بجواره صورة كبيرة ملونة لجمال عبد الناصر يبتسم ابتسامته الواسعة بجسده الفارع، ويضع يده على كتف طفل هو ابنه خالد، هذا الطفل نفسه الذي كنا ننادى باسمه في الجنازة الاعتبارية التي أقمناها لناصر حين مات، طافت شوارع قريتنا وشارك فيها كل الأولاد والرجال، وبكت فيها النساء وشققنَ جلابيبهن: يا خالد روح قول لأبوك، ميت مليون بيودعوك.

ناصر كان بطلي الذي يستطيع أن يفعل المعجزات، يعبر نهر النيل بخطوة واحدة، من الشط إلى الشط دون أن يلمس المياه، يصعد شجر الكافور العالي الزَّلق بقفزة رشيقة دون أحبال ولا مساعدة، يقهر الأشرار واللصوص والعصابات ويقتلهم بضربة واحدة.. هو ابن بوسطجي لكنه أصبح أيقونة بالإخلاص، وهو ما أستطيعه، استطيع أن أكون جمال عبد الناصر!

يوم جنازته، الخميس أول أكتوبر عام 1970، كنت أشتغل على النول، لأن الدراسة توقفت من الثلاثاء حتى السبت، وكما ذكرتُ ففي كل الفراغات أكون على النول.. يومها استمعت في الراديو إلى كلمات الرؤساء العرب الذين حضروا الجنازة، سمعتُ يومَهَا تعبير “في السرَّاء والضرَّاء” للمرة الأولى من جعفر نميري، وانحفر في ذهني لأن موسيقاه أعجبتني، لم أكن واثقًا أن الحياة يمكن أن تستمر بشكل عاديٍّ دون ناصر، لكنها استمرت، بل وانقلبت رأسًا على عقب، ونقلتني من خانة التسليم المطلق بمواهب وقدرات و(كرامات) الزعيم، إلى خانة المعارضة، منذ كنت في العاشرة حتى الآن، خمسة وخمسون عامًا في المعارضة لم أبرحها أبدًا، رغم أنني راجعت قناعاتي بشأن ناصر والناصرية، وانتقلت إلى الإيمان بالليبرالية، حيث تتجاور الأفكار وتتنافس بشكل صحي، دون أن يدَّعي أحد امتلاك اليقين، لأننا نعيش عالمًا لا يقين فيه.

الانتقال للمعارضة جعلني أكتب شعرًا سياسيًّا في بداياتي، عن لبنان وإسرائيل والحروب، عن الفقر والتشريد والحاجة، شعر دراماتيكي يتناسب مع انخراطي -وقتها- في التنظيمات الناصرية، وتشبُّعي ببرامجها التثقيفية في السياسة والاقتصاد والاجتماع والفلسفة، وبدأت أحلل الروايات من منظور النظريات السياسية: الماركسية والواقعية الاشتراكية.. لحسن حظي لم يستمر ذلك طويلًا معي، بعد أن اختلفتُ مع الرفاق وقررتُ أن أُخرِجَ نفسي من هذه الدكاكين للأبد.

(4) المرأة

أنا مولع بالنساء منذ طفولتي المبكرة، أرى أن الرجل لا يكتمل إلا بامرأة والمرأة لا تكتمل إلا برجل، خُلِقا ناقصيْن ليكمل أحدهما الآخر، مع هذا فحظي معهن ليس جيِّدًا.. قبل الثانوية العامة أحببت مرتين من طرف واحدٍ، هذه العلاقات الطفولية غير الناضجة، وفي الجامعة أحببت حبي الأول والوحيد، علاقة جميلة استمرت عدة سنوات وكادت أن تكلل بالزواج، لكن تدخلات الأهل أفسدت المشروع، وكانت النتيجة أنني تغرَّبتُ خمس سنوات في السعودية، وتوفِّيَتْ هي!

أنا أسير في الشوارع حاملًا مأساة لا يعرفها إلا قليلون، مأساة فقد المرأة المثال مبكِّرًا، ربما لو عاشتْ وتزوجتْ وأنجبتْ أطفالًا يصيرون رجالًا ونساءً كانت ذهبت إلى ركن مظلم داخلي، لكن وفاتها أحيتها داخلي حتى اللحظة، وحتى يحين الأجل. حدث هذا منذ أكثر من ثلاثين عامًا، طوال هذه السنوات أبحث عن ملامحها، دون جدوى.

مرةً كتبتُ على صفحتي في فيس بوك “أنا لا أبحث عن امرأة.. أبحث عن قصيدة”، لأن النساء جميعهن تحوَّلن عندي إلى قصائد، من الممكن أن تسكن امرأة ما داخل قصيدة واحدة، وقد تمتد في نطاق تجربة ديوان كامل.. ثمة نساء يعشن داخل دواويني، بعضهن يعرفن ذلك وأخريات لا يعرفن، لكنها تجارب مؤقتة، غالبًا لم يكتب لها الاستمرار. ربما لأنني أبحث عن مثال مفقود كما ذكرتُ، وربما لأنني ملولٌ متقلب المزاج، نزقٌ، أو لأنني من مواليد برج الجدي -ها قد عدت إليه مرة أخرى-، فمواليد هذا البرج انطوائيون ميَّالون للاكتئاب وغير مبادرين، ليسوا اجتماعيين بالمرة، وإن اختلى أحدهم بشخص آخر -رجل أو امرأة- لا يجد ما يقوله له إن لم يكن يعرفه.

كما أنهم ليسوا رومانسيين بالمعنى التقليدي، لا يجيدون التعبير عن مشاعرهم بكلمات تقريظ مناسبة أو حتى مبالغًا فيها، وربما يجدون في ذلك -لفرط جديتهم- إهدارًا للمشاعر، لأن المشاعر الحقيقية الصادقة -في نظرهم- لا تحتاج كلامًا يعبر عنها بقدر ما تحتاج إلى مواقف عملية: تنفيذُ وعدٍ أو تسهيلُ مهمَّةٍ أو تقديمُ عوْنٍ.. مع أنهم -يا للغرابة- يحتاجون من يؤكد لهم أنه يحبهم باستمرار، لأنهم لا يعتبرون اعتراف الأمس صالحًا حتى اليوم، لا يعتبرون اعتراف الساعة الفائتة لا يزال ساريًا!

المرأة -إذن- شريك في تجربتي الشعرية، تغيرت ملامحها بتقدمي في العمر، كل مرحلة عمرية لها متطلبات جسدية وعاطفية وفكرية، في شبابي الأول كنت مفتونًا بالجسد بشكل رئيسي، تجربتي مالت إلى التعبير الحسي، الموغل أحيانًا، لكن بالتدريج أصبحت المرأة شريكًا، شريكًا مرفوعًا، بعيدًا، حيث اخترتُ أن أكون وحيدًا في عزلتي البعيدة، في نيويورك، منفاي الاختياري الأليف.