١

رواية لن تُقرأ

إلىٰ رؤية..

أهديكِ العمل الذي لن يُنشر، من رماد الذكرىٰ وعذب الأيام، أهديكِ سنوات حلوة مضت، كنا نراها آنذاك عصيبة مؤلمة.. وكانت بزحامها وتضارب خطاها ألذ الأيام وأطيب المراحل..

وها أنا ذا في الستين من عمري، صرت كاتبة عبقرية – كما كانت توقعاتكِ – حصلت علىٰ جوائز لا حصر لها في الأدب والرواية، وحضرتِ كل المحافل التي كرمتني.. لقد كنتِ دعمًا هائلًا لي، بعينيك الشغوفة وهي تقرأ، وأنفاسكِ المتلاحقة، وتعليقاتكِ الفريدة التي لم يصادفني مثلها…

وهكذا قررت أن أكتب تلك المرة لنا.. وعنا..

عن تلك الحياة الحافلة التي حظينا بها في أعوامٍ أربع، عن الألسن، وعن الحب، وعن الصداقة، وعن تشابك الخيوط، وعن العُقد التي لا تُحل، وتلك التي ستدوم ذكراها في قلوبنا للأبد.. وعنكِ، لإنكِ في نظري من أبرع الروايات التي حاكتها أيادي القدر..

أطوف في جنبات ذاكرتي، وأعتصر أفكاري لأعود أربعين عامًا مضت حين كان القلب شابًا، والعقل سابح في الأحلام الحلوة والأماني الجميلة، ولا أظنه بعسيرٍ علىٰ ذاكرتي أن تفتح لي ذاك الباب؛ إن ألذ الذكريات علىٰ النفس لا تنتظر سوىٰ طرقة تفتح بعدها الأبواب وتتدفق عبرها الأحداث كالعاديات..

وهكذا سأحاول أن أؤرخ ما مررنا به، وقد بدأ عقلي يحملني إلىٰ هناك، وبصري ينقل لي صورة حية لتلك الممرات، والسلالم، والقاعات، وفؤادي الكهل صار يرتجف ارتجافة الشباب..

فتخيلي معي أننا نجلس في موضعنا المعتاد – قبل أربعين عامًا – أمام مكتبة “تورنيدو”، وإنه صباح الخريف الأول، وإن سماء الصبح لم تلفظ القمر بعد، والأشجار تتمايل أفرعها مع النسمات، وخلود وأحمد – أتذكريهما؟ الثنائي الذي حافظ على حبه حتىٰ تزوجا بعد التخرج – يمران متسامران ويلقيا علينا التحية، وتخيلي أن طيفًا هنا، أو هناك.. أتذكرين هذا الطيف؟ أتذكرين تلك الجلسة؟ إني أذكركم جميعًا.. أذكركم كمَن لم يمر عليه في الدنيا بعدكم شيئًا؛ وإني أشعر في كتابتي تلك بشيء من التجرد، كمَن يخلع ثيابه ويتعرَّى ليُلقي بذاته في ماءٍ رقراق، أو كمَن يبوح بأكبر خطاياه لأحدهما.. ولا أشعر بأدنىٰ ضيق أو يعتريني خشية من هذا التجرد، فإني أضع بعضًا من نفسي معكِ لتحتفظين به إلىٰ الأبد، وإني آمن جانبكِ، أنتِ يا رفقة النفس، يا أكثر أصحابي المؤتمنين علىٰ خزانات أفكاري..

إن الموت يعاجلني، وأتضرع له أن يسمح لي اتمام هذا العمل، ليؤنس وحدتكِ بعدي – أو هكذا أظن – ولإن التاريخ الإنساني لن يسجل ملحمة حياتي التافهة في نظره، ولكن يكفيني من الدنيا أن أسجلها وأحفظها معكِ..

فإليكِ، أهدي عملي الوحيد الذي لن يُنشر،

“مَيلاء” ..

الثلاثون من أكتوبر ٢٠٥٨

“رؤية”

أجلس الآن في بهو الكلية التي تمنيت أن ألتحق بها منذ المرحلة الإعدادية، وأفكر بينما سماعات الأذن تبث لي كلمات “الجوكر” ..

“مستني إننا هنقرب رغم كُونا بنبعد اوي..

مستني تقاطع تاني لخط مايل مع مستوي..”

عقلي يجذبني لسرد حياتي بتسلسلها، فأجد نفسي وأنا أحدق في سلالم الألسن الواضحة لعين الجالس عند حافة “الجراج” أفكر في الغموض الذي تحمله لي تلك الكلية..

اتسائل كيف ستكون حياتي الجامعية، ولكني لا أجد جهدًا كبيرًا في التفكير، أفكر بسلاسة موازية لتنفسي، ولا ضيق ولا ضجر لي في ذلك.. لا أشغل بالي بأدنى صراع نفسي، أو صراع خارجي قد يمر في حياتي، التي منذ أذن الله لها وهي تسير من صراعٍ إلى صراعٍ..

عزمت أن أخرج الرواية التي لم أنهيها أمس، وأكمل قراءتها إلى أن تأتي سارة.. الفتاة التي تعرفت عليها عبر مجموعة “فيس بوك” الخاصة بدفعتي، والتي تراءى لي أنه من الأفضل أن أقضي يومي الأول الجامعي معها، عوضًا عن قضائه وحيدة لا أعرف أحد..

كدت أخرج العمل الروائي الذي يتحدث عن الصُدف، وعبقريتها، حين سُرق نظري.

كان واقفًا قرب إحدى البوابات المُفضية إلى مخرج الكلية، كثيف الذقن، طويل الشعر، كحيل العينين، وبدا في قميصه الأسود فاتنًا كإنه خرج للتو من إحدى الروايات التي قرأتها.. ولا أبالغ في قولي أنه فتى أحلامي، لا أبالغ في ادعائي أنني حين كنت أستلقي على سريري وأحدق في السماء البادية من شرفة غرفتي، كنت أتخيل فتى أحلامي بتلك الهيئة، نفس الملامح وذات المحيا، حتى إنني أجد الرجال أشد فتنة في الأسود من ألوان الأرض كلها.

وأحسست وأنا أحدق به كالمجذوبة أو مسلوبة العقل، أنني أحدق في نجمٍ بعيدٍ، أو في إحدى أساطير اليونان، وما كانت ملامحه شديدة الجمال، بل شديدة الوسامة، وما كان فارع الطول، بل معتدل الجذع وقوامه رياضي، وكنت في تلك الجلسة في صباح الثالث والعشرون من سبتمبر عام ٢٠١٦، أفكر في كل شيء وأي شيء، إلا الحب.. ما كان الحب ولا رجفة المحبين أبدًا في بالي، ولا أنشغلت أبدًا بها.. كان الحب بالنسبة لي أقاصيص وأحلام، حتى إني كنت أميل لقراءة أدب الفانتازي والرعب والتاريخ أكثر من الأدب الرومانسي… لا أبالغ في قولي هذا، فالله شاهد أنني في جلستي هذا الصباح كنت أفكر في خديجة صديقتي المقربة، وشوقي إليها واقبالي على لقائها في أقرب فرصة، وفي منة جارتي التي أعدّها إحدى أخواتي، وفي أخواتي وأهلي وأسرتي، ودراستي، ونجاحي الباهر في الثانوية العامة، وفي مصير بطل الرواية التي اقرأها، وفي عبقرية مهندس تلك الكلية، الذي هندس مبناها ليستغل أدق المساحات ويحولها لشيء يُنتفع به.. كنت أفكر في كل شيء حتى أنني كدت أفكر ما سبب دوران تلك الذبابة حولي مرات ومرات، إلا الحب.

من أين ظهر هذا السارق؟ لا دراية لي.. وأحسست للحظة أنني سأجد ما يشغلني في أعوامي الجامعية، وبدا لي شيئًا من أمل، وتهيء في عقلي صور مختلفة لقصص الحب الناجحة التي نشأت في الجامعة وأستمرت أبد الدهر، ولا أدري كيف أندفعت الأفكار نحو عقلي هذا الاندفاع الساحق بمجرد أن رأيته واقفًا ضاحكًا مع شابٍ آخر، شابٌ أبصرت بصورة ضبابية سمرة بشرته وقميصه الزيتي وهندامه الكلاسيكي..

وهكذا ودون جُهد مني عَلَّقت عيني عليه، كأنه المخلوق الوحيد القائم في أرض الكلية الواسعة، وبدا لي أن كل السائرين حوله أشباح، وأطياف، وبقايا إنسان.. وكدت أغمض عيني وأتمنى أن يتوقف الزمان، وتلاشت عقلانيتي، وشعرت أن قلبي حل محل عقلي وتفكيري، وكل الأجهزة الحية في نفسي، فصرت قلبًا وفؤادًا يشعرا به، وينبضا له، وأعين تنظر إليه وتغرق في تفاصيله.

وما أخرجني من تلك الغيمة سوى سارة التي جاءت لي بوجهٍ مبتسمٍ وألقت عليَّ تحية لا تخلو من الود والتكلف معًا، وسرنا نتسامر نحو قاعة المحاضرات، وكان من الممكن أن نمر من الجهة الأخرى، ونصل أسرع إلى غرفة 01، إلا أنني فضلت أن أمر من جانبه، وشعرت وأنا أمر قربه بخلجاتي ترتعش، وبأنفاسي تُسرق، وانتابتني رعشة جسدية ملموسة، ولا أدري لِمَ!

وحاولت بعد ذلك أن أنسجم مع سارة، وتحدثنا عن زميلنا محمد الذي كان سبب معرفتنا، إن محمد يكبرنا بدفعة ولكنه تطوع ليعرِّف الملتحقين الجدد بطبيعة القسم والأساتذة، وتحدث معنا عن أهمية تلقي صدمة اليوم الأول في الحياة الجامعية وهكذا من الأحاديث التي نجد فيها قبس في رحلة معتمة نسبر أغوارها ونحن لا ندري عنها سوى المجهول..

وأظن أن الشاب ذي القميص الأسود أول المجهول في تلك الرحلة.. تُرا ماذا تخبئ لي الألسن غير هذا الفتى المجهول؟

والغريب أنني شعرت بعدم حاجتي لأمر بعينه من تلك المرحلة العمرية، جلَّ ما شئته أن تمر بسلام، وأن أكون كما كنت دومًا شخصية روتينية تدرس وتقرأ، وتشاهد الأفلام الاجنبية، وتحلق في دنيا الخيال، وتحب النوم قبل كل شيء.. أهذا ممكن؟ لا أدري.. ما أحسسته أن المرحلة التي سأمر بها أكبر من قدرتي على عدم التغير، ولا أجد ضير في ذلك فأنا أتفهم طبيعة نفس الإنسان المتغيرة.. وأقدر دومًا على التعامل معي حين أتغير أو تتبدل أحوالي.

وعُدت إلى منزلي أرتب أفكاري بشأن ما درسته اليوم، وأعي أنني سأمر بمرحلة دراسية صعبة إلى حين أعتاد وآلف طبيعة الدراسة، وأشكال وطبائع الأساتذة، وخلعت ملابسي وتناولت طعامي، وبدت الأجواء روتينية معتادة، وأستلقيت على سريري قرابة التاسعة، وكدت أغفو بعدما تابعت أخر المستجدات على “جروب الدفعة”، ولكني ذكرته، وأحسست أني أراه من جديد، أحسست أن المشهد يُكرر، وأنني أقف في المكان ذاته، وأبصره..

وحاولت أن أنفض الأفكار عني فعجزت، وكدت أهجر مضجعي إلا إني تناولت المصحف وأخذت أرتل بعض آياتها، وكان هذا آخر ما ألتقطته أفكاري، حتى أيقظني صوت المنبه..

وسار الأسبوع بين المحاضرات والتسامر مع سارة حول عائلتها وعائلتي، واهتماماتنا، كانت موضوعات عامة، وكنت أشعر بألفة نحوها، إلا أنني كنت ألمحه مرة أو مرتين في الطرقة المُطلة على مبنى كلية التجارة، كان عادة ما يجلس مع أصدقائه هناك، وكنت – بمراهقة شديدة – أتعمد أن أمر من هناك لأراه، ولم يحاول عقلي أن يتولى السيطرة، كنت أتصرف على سجيتي أخاطر دون حساب.. جلَّ ما فكرت فيه هو كيف سأصل إلى اسمه، أو أي معلومة عنه، ولم أفكر في فائدة تلك المعلومات التي سأجنيه، كان فضولي نحو هذا الفتى المجهول دون سبب منطقي، أو تفسير عاقل.

ولكني مع نهاية الأسبوع شعرتُ بضيقٍ عجيبٍ، وتعللت باعتيادي على مشوار الجامعة والمحاضرات، وتعللت أنني أمل من جلسة المنزل، ولكنها حجج واهية كشفها عقلي سريعًا، وواجهت الحقيقة بشجاعة، حقيقة أنني أود لو أراه كل يوم، سأمل لأني لن أراقبه، ولن أبصره يضحك ضحكته الجميلة.

***

“مَيلاء”

“إن الأحلام حلوة والحقائق مريرة.. وشر ما فى الأحلام أنها تجسد لنا مرارة الحقائق إذا ما فتحنا العين عليها”.

إنه نهار السابع والعشرون من سبتمبر ٢٠١٦، اليوم تبدأ رحلتي الجامعية، واليوم أيضًا أستيقظ على رسالة من عامر صديقي الوحيد يتمنى لي التوفيق مُرفقًا قول يوسُف السّباعي كاتبي المفضل..

غالبًا ما أفكر ماذا كنت سأفعل لو لم ألتقي عامر!؟ قضيت حياتي كلها انطوائية لطيفة، أتخيل الأصدقاء وأسامرهم، وأجالس أمي وأبي، قضيت طفولة هادئة وحدي في منزلي أو في مدرستي، دون أخوات أو صديقات، وكذلك المرحلة الإعدادية، وتوهمت في المرحلة الثانوية أنني وجدت الصحبة، ولكنها كانت بعيدة كل البُعد عن الصحبة الحقيقية الصادقة التي بحثت عنها وقضيت سنوات عمري أتخيل أنها ستأتي..

ولقد خذلتني الدنيا ففضلت أن أنعزل مع القراءة، وكنت أكتب الخواطر من حين إلى آخر، وأتحدث إلى نفسي آونة أخرى، كنت أجلس كالمجاذيب في غرفتي وابدأ حديثًا طويلًا مع نفسي، أتكلم بشخصيتين، وأحيانًا ثلاث…

إلى أن قرأت أن النادي – الذي نملك عضويته – ينظم ندوة ثقافية في ذكرى وفاة يوسُف السباعي، كان هذا في الثامن عشر من فبراير من العام الجاري، وكنت قد ضجرت من الثانوية العامة وضغط الاستذكار، فرشحت لي أمي أن أذهب لتلك الندوة، خاصةً أنها مولعة بهذا الكاتب، ولطالما حثتني على القراءة له.

وهناك قابلت عامر، وكان من أبرز المتحدثين، كان يدرس آنذاك في السنة الأخيرة في كلية طب الأسنان، ولكنه يملك حس أدبي جعل آرائه أكثر ما جذبني في هذه الجلسة، وصرنا بعدها أصدقاء، ورشح لي أن اقرأ إحدى المجموعات القصصية للسّباعي كاستهلال لطيف لأعماله الأدبية الدسمة، وتقابلنا بعدها في النادي مرة أخرى وأهداني “إثنا عشر رجلًا” وأذكر قوله يومها أنه أراد أن تقرأها فتاة لتفهم أنماط الرجال المختلفة، لإنه يرى يوسف قد تقصى في مجموعته الأنماط والأطوار التي تُمثل الرجال بدقة.

وهكذا شعرت أنني أملك صديقًا للمرة الأولى، كنا نجد متسع من الوقت لنتراسل على مدار اليوم بشأن دراسته، أو دراستي، أو آخر ما يقرأه..

واليوم يشد من أزري بعدما فقدت حلم حياتي، أظن أن الحياة لما تحقق لي قط ما بغيت، ولكنني راضية..

اللعبة التي لم تملك أمي مالًا كافيًا لتبتاعني إياها، وتنازلت عنها راضية لإنها طلبت مني هذا بلُطف وإحسان عظيم، وأشعرتني وأنا في السادسة من عمري بمسئولية أن أنقذ إنسانًا عزيزًا من حرج وضيق، وأذكر أنني تنازلت عنها برضا وطيب خاطر، لنبتاع أغراض المدرسة الأساسية؛ وأذكر أيضًا أن القدر كافأني بعدها بذات اللعبة ولكن حجم أكبر أهدتني إياها قريبتنا في يوم ميلادي..

ومنذاك الحين أدركت أن القدر ليس علي بضنينٍ، وأن الحياة تؤجل الهبّات التي رغبنا فيها لتُهدينا أخرىٰ نحتاج إليها في حينها ووقتها..

وهكذا قايضت الحياة، كنت أخسر شيئًا، فأحصل على آخر، وكنت أرضى بضياع حلمًا سعيت إليه ليقيني أن حلمي سيحل محله واقعًا سأعيشه بنفسٍ راضية.. بنفسٍ سعيدةٍ بما تملك..

ولا أدعي على نفسي أنني أودّع الحلم وأنساه وأطوي رغباتي إلى الأبد.. ولكن أقول أني أَوْدَعْتُ الأحلام غير المحققة في خزانة خلقها عقلي وأحكم غلق بابها وكتب عليها..

“أشياء حلوة لا يجب أن أذكرها.. في ذكراها تيه وفي سباتها سكينة.”

ولكني أدلف الآن إلى جامعة عين شمس إنه اليوم الأول لي في الكلية، وقد تحدد مصيري، سنوات أربع سأقضيها في الألسن.. لم تنفعني سياسة المقايضة تلك المرة، عسير عليَّ أن أودع كلية الإلام، وأختار هذا بملء إرادتي، لق رأيت فيها منفذي إلى عالم الكتابة، كنت أتخيل نفسي صحفية مرموقة، وروائية بارزة، وشجعني من حولي على الالتحاق بها لأصقل موهبتي، رغم كوني بارزة في دراسة اللغة، وأكاد أتقن الإنجليزية.

ولكني أعبر الآن بوابة الجامعة وأسير في الشارع المحاط بالأشجار على يميني مبنة كلية التجارة، وإلى يساري ساحة انتظار السيارات؛ لا أنفك أفكر في امتحان اللغة الإنجليزية في الثانوية العامة، لقد أخطأت لأني لم أشطب إجابتي الزائدة فكلفتني درجة..

درجة واحدة أطاحت بإعلام القاهرة، وزجت بي إلى إلام بني سويف، وعليه قررت أن ألتحق بالألسن، التي تلوح لي الآن ببنائها القاتم عجيب الهندسة، وتبدو قابضة للفؤاد بنوافذها الزجاجية العريضة وطلائها البني..

ممنوع علينا أن ندلف من البوابة الرئيسية لذلك قطعت الطريق الضيق من جانب إحدى المطاعم التي فاح من نوافذها روائح الأطعمة المختلفة ولم ألتفت إلى النخلات وأحواض الزرع القائمة أمام البوابة الثانية للمبنى، ولا أمعنت النظر في لافتة “كلية الألسن”..

سرت كفاقدي البصيرة حتى دلفت إلى البهو الكبير الظليل، وابصرت سلالم الكلية الظاهرة إلى عين الرائي، وممراتها التي تؤدي إلى قاعات المحاضرات.. أشعر بهواء خفيف يداعبني رغم الحرار التي جعلتني أتصبب عرقًا، ولا أدري كيف تغير الطقس فور دلفت إلى البهو..

وقفت لحظات حائرة.. مبنيان.. ممرات.. جراج.. أبواب عديدة.. أعلام لدول مختلفة تبدو معلقة على بوابات كل طابق.. أين أجد غرفة ٢١٢؟!

وفركت رأسي في ضيق وحيرة، وشعرت بدافع داخلي للرحيل، وندم خفي على قراري واختياري، وكدت أبكي، وفقدت إيماني للحظات بإن الأحلام لا تنتهي ولا تتبخر بل يحل بدلًا منها واقعًا جميلًا..

وكدت أغادر حين رايت إحدى الطاولات قائمة في البهو ورُصت فوقها الكتب، ولفت نظري فتاة وحيدة تقف هناك وترقب الكتب بشغفٍ وحيرةٍ.. وأخذت أسير نحوها، لعلها تدلني، ولإن الحديث مع شخص يحب الكتب هو أفضل مداخلي إلى الحياة الجامعية.. وقبل أن أقترب بخطوات جاءت إليها فتاة أخرى وتراجعت خطوة كي لا أسبب الحرج لنفسي، وحل الخوفة والرهبة المعتادة، والرهاب الاجتماعي.. إن التعامل مع البشر يجعلني أشعر كالحوت الذي تحول حديثًا لإنسان، أتتخيل كيف تكون حياته خارج الماء ومع البشر! هكذا حياتي..

ورحلت مع صديقاتها ودون قصد منها دقت خوفي من البقاء دون رفقة في هذا المبنى الواسع، والحياة السريعة، وطرقت أوتار الوحدة الدائمة، ثم أخذت أرقب الكتب كمن يلتقي بصديقه الوحيد، ووقع بصري على كتاب للسباعي، وشعرت أنني أقابل أعز أصدقائي، وأقربهم لقلبي، فقد أصبح يوسُف من أقرب الكُتَّاب لقلبي، وعزمت أن أراسل عامر، ولكني ذكرت المحاضرة وبحثت عن شخص يفيدني..

****

“رؤية”

لم يكن صباحًا سعيدًا.. ولكني معتادة تلك الصباحات، التي أحولها لسعيدة عنوة، يكفيني الطريق إلى الجامعة والأغاني التي تبثها سماعاتي، وزاد على هذا شعوري أننا سنلتقي… أو سأراه، كل هذا كفيل أن يجعلني أصل صافية البال مرتاحة النفس..

“لعله فقد ما نملك لامتلاك ما نستحقه!”

قرأتها وأنا أتصفح فيس بوك ولا أعلم إلى إي قطعة مكتوبة أو أغنية تنتمي، ولكني حفظتها على هاتفي، وأخذت تتردد في رأسي طوال الصباح وأنا أدلف إلى الجامعة وأسير الطريق المزهر إلى الألسن، أحصي ما فقدت وما أستحقه ولكني أجد الحياة أكثر بساطة من هذه التعقديات، فلا داعٍ لاحصاء ما فقدت، ولا ضرورة سوى للنظر إلى ما أملك..

عقلي يتجنب دومًا أن يزج بي في حلقات سوداء مفرغة لن تضيف لحياتي شيء، ودلفت إلى كليتي الحبيبة قبل المحاضرة بنصف ساعة، وأعلم أن سارة لم تصل بعد، وأخذت أطوف البهو لعلي أراه، حين لمحت طاولة الكتب، وشعرت في لقاء الروايات المرصوصة التي قرأت أغلبها، بلقاء صديق قديم، صديق لن أستعيضه بشيء قط، ولكني رغم انشغالي بالكتب تمنيت لو أبصره، أو أن ألمح طيفه فأبتسم، كما يرى الطفل السحاب فيظنه حلوى منثورة.. ويمد لها يده متمنيًا أن يلتقطها.. لم يذهب عقلي لأبعد من رويته.. كالطفل الذي لا يضيق ذرعًا من عجزه عن قطف السحاب..

وأخذت ألتفت لعله يظهر.. ولكني وجدت سارة تسير نحوي وقد كسا وجهها شيئًا من الحماس وقالت بنبرتها المرحة.

- تعالي بسرعة!

- في ايه؟

- الرجل الغامض واقف عند تورنيدو

وسرت معها مشدوهة أفكر في تصرفي المُراهق، ورغبتي الجامحة التي لا تبحث سوى عن رؤيته، ماذا تفيدني رؤيته! لا شيء.. ومع ذلك لم أشعر بتردد أو احجام، أندفعت نحوه ونحو شعوري دون تفكير..

***

“مَيلاء”

حضرت محاضرة للدراسات اللغوية وكنت أشعر برهبة شديدة، إلا إن المحاضرة كانت في غاية اللطف والرقة، وبدت في قميصها الأزرق المنقوش بوردات بيضاء صغيرة، و”جيبتها” البيضاء كأم حنون، وهذا لا ينفي عنها حزمها ووجهها الصارم..

ثم حضرت محاضرة الأدب، وهناك كان جمع غفير في مدرج ١ الفسيح والذي يطل على الباحة الخلفية للكلية، وهناك زادت رهبتي الاجتماعية، وشعرت أنني على وشك الهرب، ولكني جمعت ما بقى من شتات شجاعتي وعبرت القاعة حتى الصف الرابع وأحسست أن الوجوه كلها تحدق بي، وبنتقدوا هندامي أول طولي أو لون بشتري.. المهم أنهم ينتقدوا شيئًا..

والصدق أنني حين رفعت بصري عن الأرض لم أجد وجهًا واحدًا يلتفت نحوي، وبدا أن تتبدد الرهبة وأشعر بالارتياح، حل شعور الوحدة وعدم الأهمية، وهززت رأسي التي تفكر دون توقف..

وحاولت أن ألتقطت أي كلامٍ قد يُقال بشأن المحاضرة، لأنني فوتت محاضرتي الأولىٰ، وفهمت أن هُناك ورق يجب شرائها..

وألتفت حولي أبحث عمن اسأله من أين يُشترىٰ هذا الورق، حتى وقع بصري على فتاة ترتدي غطاء رأس أزرق طويل، وفستان أبيض، وبدت ملامحها مألوفة هينة، ولكزت كتفها برفق.

– معلش ممكن اسال سؤال.

وأجابتني بابتسامة ووجه مشجع.

– أكيد.. اتفضلي.

– هو ده ورق ايه!

– ده ورق القصة الجديدة الجديدة هتلاقيه فوق عند تورنيدو..

– طب انتوا خدتوا ايه الاسبوع اللي فات.

– مش عارفة والله انا مجتش يوم الإربع

وذكرت اليوم بلكنة سكندرية ملحوظة فبادرتها.

– هو أنتِ من اسكندرية!!

وبدت عليها الحيرة والدهشة وأردفت.

– أه!! عرفتي ازاي!

– أهل والدتي من اسكندرية، وغالبًا بنقضي الصيف هناك.

– يا نهااااار! أخيرًا لقيت حد فاهمني.. أنا أسماء.

– أزيك ! مَيلاء.

– اسمك غريب جدًا….. بس حلو، معناه ايه!

– الشجرة كثيرة الفروع المائلة لكثرة الثمر.. ليها معاني تانية بس ده كان قصد ماما يعني.

وتجاذبنا أطراف الحديث حتى دلفت استاذة المادة التي ذكرتني بأساتذة الأدب في الأفلام الأمريكية، بهيئتها وطريقة نطقها، ولم أكن جاهلة بالإنجليزية – كما ذكرت – بل أتقنتها بدرجة كبيرة، ومع ذلك لم أفهم الكثير من الألفاظ ولم أدرك بعض السطور التي نطقتها.

وأنهيت المحاضرة شاعرة باستمتاع عظيم وألفة كبيرة، وأنا أتلقى وجبة دسمة في تحليل القصة القصيرة، وجبة ما أعتقد أنني كنت سأقابلها في كلية الإعلام. وشعرت بارهاق وشوق لمنزلي وسريري ورواياتي، وقررت ألّا أحضر المحاضرات الباقية، وخرجت إلى الممر المُطل على كلية التجارة، وأخذت اتأمل الشجر القائم في مواجهته، حين لمحت ذات الفتاة وصديقتها يتحدثان، وابتسمت ابتسامة لا تُرى وأنا أشعر بمرارة ألّا أملك من أتحدث إليه.

خرجت من باب الجامعة أسير نحو شارع العباسية، وأعبر النفق وقد هوَّن الحر تلك النسمات العابرات التي بدأ الخريف يرسلها إلى الأفق.. وأخذت أفكر وأنا أسمع “دارت الأيام” في ما سأفعله بعد عودتي، بالتأكيد قد عادت والدتي من العمل وسأقص عليها ما حدث في يومي.. ثم!؟

وذكرت أن الأهلي سيلعب اليوم.. وأبتسمت ليس للقاء فريقي المفضل بل لإننا على الأغلب سنتحدث اليوم قبل المباراة أو بعدها.. أو هكذا أرجو، فقد مر أسبوعين دون أن يراسلني. وصلت إلى أعتاب منزلي القائم بإحدى الشوارع الفرعية، حين بدأت أفكر فيه بصورة أعظم واتسائل عن سبب غزوه لعقلي منذ توقف عن حديثه.. وكان السؤال الأصعب لِمَ توقف حديثه؟ أمشغولٌ بأوراق الجيش؟ أم بأوراق التكليف.. وشعرت وأنا أفكر فيه بضيق غريب حين بدأت أتخيل أنه قد يلتحق بالجيش في أقرب فرصة وينقطع حديثنا إلى غير معاد.. ولم نكن نتحدث إلا في الأدب والقراءة أو علم الفلك أو الرياضة والتنس وكرة القدم، ومع ذلك شعرت في حديثه بونس ورفقة تبدد رتابة اللحظات التي تجثم على فؤادي وتحضني على التفكير في العدم.. ومع الشهور شعرت بتطور شعوري لأنني أبصرت وجه الشبه الكبير بيننا.. مما جعلني أشعر بانتماء إليه.

وكنت قد بدَّلت ثيابي وجلست فوق سريري أتصفح هاتفي وأفكر لِمَ لا اسأله عن سر غيبته، وأعرضت لدقائق عن مراسلته.. وفاجأني عقلي الباطن ما سره إعراضي ألسنا أصدقاء! وعلى الرفاق أن يطمئنوا على أصدقائهم.. وبتلك الحجة التي لم تكن قط الدافع الحقيقي فتحت مربع المراسلات وكتبت له.

- فينك!

وأنتظرت.. الانتظار الحلو.. الممتع.. انتظاره يجيب…

****

“رؤية”

عدت إلى منزلي ذلك اليوم وأنا أفكر فيه بصورة أكبر، أفكر فيه كمخلوق بعيد أود لو يقترب، أو أقترب أنا إليه، لكن كيف! وقضيت الأيام التالية في الكلية بصورة روتينية، أحضر المحاضرات، وأتسامر مع سارة لبعض الوقت ثم أعود إلى منزلي، أتناول طعامي، أجلس مع أخواتي ووالدتي، أو اقرأ قليلًا ثم أخلد إلى النوم. لم يكسر روتينية تلك الأيام سوى طيفه الذي ألمحه بين الحين والآخر في الرواق هنا أو هناك..

وشعرت وأنا أبتعد أكثر عن خديجة وتقل لقاءاتنا، ومع الوقت مراسلاتنا، أن وحدتي تزيد، لقد فرقتنا الكليات بصورة لم أحسب لها حسبان ولم أتوقعها، وكنت أحاول بشتى الطرق أن نلتقي في أوقاتٍ عديدة، ولكنها كانت تتعلل بانشغالها؛ ورفم أنني تعرفت على بضعة فتيات في الكلية وزاد قربي منهم إلا أني كنت في حاجة شديدة لها، في حاجة لأقص عليها ما يدور في خلدي بشأن هذا الفتى..

وهكذا شعرت بالدنيا تضيق أكثر، فلا أنا بقادرة على البوح بما في خلدي لأحد، ولا أنا قادرة على الوصول إليه، كيف أصل لمَن لا أملك منه حتى الاسم! أملك منه ما هو أشد هشاشة وأقرب إلى شغاف الفؤاد، أملك صورته التي صارت لا تفارق خيالي، ورغبتي العارمة في الحديث معه.. صار لي كاللغز العلمي الذي يسخر العالم سنوات عمره الطويلة يحاول حله، أو كالكشف الجغرافي الذي سعى إليه بحارة إسبانيا والبرتغال في القرون الوسطى.. ولم أعطل حياتي وأنا أفكر فيه، بل تعطلت دواخلي، واهتزت قناعتي، فما عُدت تلك الفاهمة لكل ما بها، والمدركة لما في نفسها من مشاعر.

وأشد ما أحتجت إليه أن أقص على شخص ما أفكر فيه ويرتبه لي بصورة واضحة، كمَن يُبصر نفسه في المرآة ويفهم تفاصيل وجهه، ويدرك ملامحه… أين أجده؟ لا أعرف. فقد أعلمت رفاقي في الكلية برغبتي في التعرف على هذا الشاب، وصار بالنسبة لهم “الكراش”، ولإني أعترف أنني أكتسبت رفقة عظيمة في أيامي الجامعية الأولى، فأعترف أيضًا أنهم لم يتوانوا قط عن البحث عنه، واعلامي بمكانه حتى أبصره وألتقط شيئًا من طيفه..

ومع ذلك لم أشعر أن أحد منهم سيقوم بمهمة كتلك، أو بالأحرى خجلت أن أبوح بما في مكنوني من أفكاري، وبما في جعبتي من شعور أختبره للمرة الأولى، وأعايشه للمرة الأولى.. واليقين أنه ليس حب، ولكنه أحساس عنيف يهزني ويشدني إليه، ويدفعني للتحرر من الخوف، والقلق، والحسابات العقلية..

وذهبت إلى الكلية ذات صباح روتيني، مكتظ المحاضرات، وقد أنخفضت درجة الحرارة في أواخر أكتوبر، وبدأت أطراف تتجمد كأنني في القطب الجنوبي، وتذكرت كرهي للشتاء، وللبرد، والأمطار، وغياب الشمس وأنا أسير الممر الطويل المفضي إلى مدرج ١ الذي – أجزم – أن الحرارة أنخفضت به عن الحرارة خارج الكلية، وليكتمل سوء الصباح تفاجئت عند وصولي أمام باب المدرج أن المحاضرة قد أُلغيت، ولم أستوعب شيئًا مما قالته الفتاة عن “بوست” الدكتور، وعن الموعد البديل.. وكل ذلك، أدركت أن اليوم سيسوء أكثر بعدما هاتفتني سارة وأخبرتني أنها رأت “البوست” قبل أن تغادر منزلها، وأنها لن تأتي اليوم..

ونظرت في الجدول لأجد أن المحاضرة التالية بعد ثلاث ساعات، وعدت من ذات الممر لأجلس في أي مكان أجده حين قابلني محمد وشعرت أنه سينقذني من ضجر هذا الصباح، وتسامرنا لبضعة دقائق، ثم جلسنا على إحدى المقاعد، وهو يخبرني بنظام بعض الأساتذة وطريقة الدراسة المثلى التي قد أحتاج لها.

وكنت أدور ببصري في الأفق حين أبصرته قادمًا متبخترًا من نهاية الممر وشعرت بقلبي يقفز من بين الحنايا، ويصفق على الأضلع حتى أصابني بها الألم، وعجزت عن التنفس ولاحظ محمد ما بي من توتر فأدار وجهه إلى حيث أبصر، وبسرعة ودون أن أفهم، وجدت محمد يقف ويتقدم خطوات نحوه مُرحبًا..

وأخذت أفكر في حظي الحلو، لم أتكبد حتى عناء أن أعرف اسمه أو هويته، فقد أرسله لي القدر بتلك السلاسة، ولا أظنني أختبرت تلك السلاسة في الحصول على شيء أردته منذ زمن، وعودت إلى رشدي في لحظات حين أبصرته يدير ظهره ويغادر، وعاد لي محمد، ولم أتردد في سؤاله.

- مين ده!؟

- ده عاصم.. صاحبي.

- دفعتك يعني؟

- أه يا بنتي.. أشمعنا؟

- لا عادي اتسائل.

- يا بنتي بلاش لغتك العجيبة ديه.. اسمها بسأل عادي.

وضحكت وأكملنا حديثنا ولم يغادرني محمد حتى موعد محاضرتي الثانية، كانت محاضرة اللغة الثانية، وكانت المرة الأولى التي أحضرها، ولم أملك أدنى فكرة عن اللغات الأفريقية، ولا كنت أعرف معنى كلمة سواحيلي، ولكنني وأثناء بحثي عن أفضل اللغات الثانية في الكلية وقع أمامي هذا الاقتراح، وأحببت أن أغامر.. ودلفت المحاضرة قبل أن يدلف أحد، وجلست اقرأ إحدى الروايات الإلكترونية، وبعدها بدقائق دلف إحدى الشباب إلى المحاضرة، وألقى عليَّ التحية وتسائل إذا أسمح له أن يجلس إلى جواري، فأذنت له.

ومرت دقائق أخرى، قطع بعدها الصمت وهو يتحدث عن اللغة وسبب اختياره لها، وتبادلت معه الحديث بود، وشعرت في حديثه بألفة، كأنني ألتقيته من قبل، سرقنا الوقت ونحن نتحدث قبل أن يخبرني أنه “أمير”، وقلت.

- بس أنا عمري ما شوفتك بتحضر معانا.

- أنتي قسم ايه!؟

- انجليزي

- وعمرك ما هتشوفيني، أنا إيطالي.

وأستمر بنا الحديث حتى جاء إحدى أصدقائه وعرفني إليه، وأخبرتهما عن حظي السيء اليوم، وعن المحاضرات الملغية، وشعرت بونس أفتقده في غياب خديحة، ومع ذلك لم أقص عليهم حظي الحلو، حظي الذي ألقى بعاصم في طريقي أخيرًا، وجعله يقترب مني إلى الحد الذي سرق أنفاسي.. سأبقى قليلة الحظ حتى أجد من أقص عليه أفكاري المعقدة، ومشاعري المتشابكة، وأختبر في هذا القص سلاسة بلا خوف. وكانت جلسة طيبة، أنهينا بعدها المحاضرة وغادرنا الجامعة معًا، وكانت مواصلاتنا إلى المنزل ذاتها، فتبادلنا في الطريق الحسابات الإلكترونية، وشعرت أنني أكتسبت أخًا وصديقًا قد يؤنسني في الكلية، ويبادلني الأحاديث والمزاح.

***

“مَيلاء”

أنتظرته يجيب، ولم يفعل.. وأنتظرته يظهر بعد المباراة، ولكنه لم يظهر.. ومر النهار والليل متشابهان، وشعرت بضيق كبير منعني عن الحركة من منزلي.. فأنقطعت عن الكلية أسبوع، أفكر، واقرأ، وأسجل خواطري، وأستمع للأغاني.. وأنتظره.

أنتظرته بصبر كبير، وبضيق أكبر، كنت أنا مبعث ضيقي، ومصدر حنقي، لقد كرهت ذاتي لأني لا أفهم دواخلي ولا أتفكر في سبب ما أشعر به، أو تفكرت دون الوصول لعِلة وعلاج لِما في نفسي.

وفكرت أن أقص على أمي ما أشعر به، ولكنني خشيت أن أرهقها معي، وأحجمت أكثر لأنني لا أود أن أضخم ما في فؤادي من مشاعر، أو أضعه في إطار محدد..

وقررت أن أعود إلى الجامعة لعلي أنشغل في سير المحاضرات حتى يراسلني! ربما…

وأفتقدت أن أملك أختًا أقص عليها هذا العبث الذي يزحف بين جوارحي، ورغم يقيني أن والدتي ستستقبل تفكيري بصدر رحب، وستحاول أن تحل الأمر بروية ودون العنف المُتبع من أغلبية الأمهات؛ شعرت أنني أحتاج إلى شخصٍ في مثل سني، ومثل تفكيري، ليفهم خلجات نفسي، ولا يُفسرها ويسردها بتحليلات ممنطقة..

أحتاج صديقة.. شخص أبوح لها بتخبط أفكاري وتشابك مشاعري، وتقودني لتفسيرها دون أن تفسرها لي!

وعُدت إلى الجامعة، وأنا منتظرة، حائرة الفؤاد، شريدة الذهن، والصدق أنني عُدت دون عودة، لأنني لم أحضر أغلبية المحاضرات، حتى محاضرة اللغويات التي أحببت أستاذتها منذ اللقاء الأول في المحاضرة الافتتاحية، أعرضت عنها متعللة بضيق مساحة القاعة، وكانت الحقيقة عكس ذلك.. إن عقلي قد سُلب وخارت قواي وأنا أفكر ليس في غيابه، بل في تفسير ما يحدث معي..

ولكني كنت منتظمة في حضور اللغة الثانية، الفرنسية التي أعشقها أعتقد أكثر من الإنجليزية، أو يُهيئ لي كذلك في بعض الآونة، ولحسن حظي أن أسماء كانت معي في ذات التخصص، وزادت الصلة بيننا، وكنت أودعها كل خميس عند باب الجامعة وهي مسافرة إلى الإسكندرية، وأرسل لبحرها السلام..

وأصبحنا بالقرب الذي جعلني أراسلها وقتما شئت، ولمست فيها رحابة الصدر والبشاشة، وطيب المعاشرة، وكنا نتحدث كل جُمعة بعد الصلاة قبل أن تذهب إلى إحدى دورات التربية النفسية التي كانت تواظب على حضورها.

كنا في الأيام الأخيرة من أكتوبر، وقد أقترب يوم مولدي، ومر ما يقرب الشهر على حديثنا الأخير، وعلى رسالتي التي قرأها ولم يجيب عليها.. وقد نفذت حججي، الحجج التي أنفي فيها عنه تعمد تجاهلي، والحجج التي أنفي عن نفسي حبه.

وأستيقظت يوم ميلادي على مفاجآت ومعايدتي، وقضيت اليوم رفقة أسرتي في النادي، وكنت أود لو يمر بنا فأراه متعمدًا كان أو ناسيًا، أحببت أن أراه في هذا اليوم، أو على الأقل فليراسلني، ولكن زني قد خاب، وأستلقيت على سريري بعد نهاية اليوم أرد على المعايدات الرقيقة التي غمرني بها الجميع، حين ظهرت أيقونة المحادثة تحمل اسمه، وأنتفضت من فوق مضجعي، وشعرت بالحنايا ترتجف، وبأوصالي ترقص وترتعش، وفركت مقلتاي لأتأكد وقرأت الرسالة بهدوء شديد.

“كل سنة وأنتِ طيبة وعقبال مية سنة!”

وأنطفئت حماستي، وعاد فؤادي يدق بصورة طبيعية، وأنسحبت الابتسامة الواسعة لتشكل خيبة الأمل بسمة صغيرة.. وأجبته باقتضاب.

“وأنتَ طيب.. خليهم 101!”

وأغلقت شاشة هاتفي موقنة أنه لن يجيب، أعتقد أنه سيستغرق شهر أخر ليجيب .. وأصدر هاتفي صوت ورود رسالة، ودبت في ذات الرعشة، وسرت ذات الصدمة الكهربائية التي تنعش كياني، وفتحت على عَجل.

“عاملة ايه!؟”

“تمام”

“كانوا كام يوم مش طبيعين بس دعواتك نفعت خدت اعفا.”

“بتهزر!”

“لا والله.. أنتِ أول حد أقوله، وأخر حد.. معتقدتش حد أهم… ها مش هتسمعي عبد الحليم!”

“أستنى بس.. سبني افرح بالاعفا يا اخي.”

“فرقت !”

“بتهزر!! أنا كل ده كنت فكراك مبتردش عشان دخلت الجيش خلاص، وبقيت عمالة أفكر، مين هيشاركني الأغاني القديمة – رغم انك مبتشاركنيش – بس أشطا.. ومين هيقرا ويكتب ويبعتلي اللي في باله.. أو يدخل يكلمني عن فوايد الطعمية الساعة 3 الفجر.”

“محدش غيري طبعًا.. مش هتسمعي بردوه!!”

“لا .. سبني دلوقتي أم كلثوم بتقول خاصمتك بيني وبين روحي وسامحتك وخاصمتك تاني…”

“هرجع وأقولك إني مبحبش أم كلثوم..”

“وأنا مبحبش عبد الحليم.”

وهكذا أخذنا نتسامر، وأنهينا حديثنا قرابة منتصف الليل حين أدركت أنني سأستيقظ في السادسة لأستعد للنزول، ولم أكن أود أن ينتهي الحديث، فقد سار بسلاسة، وتشابكت المواضيع فيه، وبدت كلماته عذبة جميلة، وتركت في نفسي وَقْعًا عجيبًا فأصبحت كالدواء الذي شفى ضيقي من غيابه وتجاهله، وكان الطقس في نهاية أكتوبر يميل إلى البرودة فتحدثنا قليلًا عن حبي العارم للخريف، ولم يؤدني في ذلك، ولكنه قدَّر رأيي وتفكيري، وشعرت أن المياه عادت لتسير تحت الجسر بعدما هدم حديثه سد الجفاء، على كل حال لم أرد لهذه الليلة انتهاء، ولكنها أنتهت كسائر الموجودات في دنيانا المنتهية.

وبقى صوت أم كلثوم آخر ما سمعته في تلك الليلة قبل أن أغفو وهي تقول: “هفضل أحبك من غير ما أقولك…”

***

“رؤية”

نهاية أكتوبر وزيادة ضغط المشاريع، ولا أنفي أن الضيق زاد مع انخفاض درجات الحرارة والشجارات المعتادة المستمرة مع أختي، والمواصلات المكتظة، وصعوبات الحياة، لم تكن الأيام الأخيرة من أكتوبر تحمل شيئًا من الجمال، غلا أنها كانت تحمله لي في كل ليلة، تلقيه على أعتاب خيالي كل ليلة فلا أغفو إلا وقد أسترجعت كل المشاهد التي جمعتني.

وكنا نجلس أنا وسارة بعد يوم ميلادها ننتظر قدوم بقية الرفيقات، حين دلفت سهى وبدا عليها حماس غير معهود منها في محاضرة الثامنة صباحًا، وهتفت بي.

- رؤية! أنا فكرت في حاجة!!

- خير يارب ع الصبح!

- ما تدوري على أكونت عاصم!

وأنتفضت سارة بدورها وقالت.

- صحيح!! ده سهل جدًا نلاقيه.

وكنت أعلم أنه يسير عليَّ أن أصل إلى حسابه، ولكني لم أود أن أفعل.. أمور شتى داخلي كانت تمنعني، خشيت أن أتعلق به أكثر، أو يزداد انفصالي عن دنيا الواقع، وأفني تفكيري به وحده، وقاطعت سارة تفكيري بقولها.

- ولا بلاش.. ليطلع مرتبط ونتصدم!

- مفكرتش كده خالص على فكرة.. لإنه حتى لو مرتبط مش هتصدم.. يا جماعة أفهمه، هو لغز لطيف جدًا بالنسبة لي، وأنا مبسوطة إني مشغولة بي.

- عاجبك حيرتك!

- مش خسرانة منها أدنى شيء، بصي يا سارة أنا أكتر حد في الكوكب بيخاف على نفسه، وبيخاف يوجعها، فأنا عمري ما هبقى متعلقة بحاجة بتأذيني، عشان عمري ما هأذي نفسي.

ودلفت الأستاذة قبل أن تتم سارة حديثها، وبدأت المحاضرة وشرد ذهني في نقاشنا، وعُدت لمنزلي بعد يوم دراسي طويل عازمة على البحث عن حسابه، وكتبت في محرك البحث “Assem Saleh”.. كنت أتمنى ألّا يظهر، وأن تتوقف تلك اللعبة التي زجني عقلي بها دون قدرة مني على السيطرة أو الاحجام، ولكن صورته بدت لي كأول المرشحين.. وولجت إلى حسابه، أتصفح صوره واتأمل ملامحه، ونظراته الخاوية التي تشبه نظرات الأشرار في أفلام الأطفال! والتي زادتني فضولًا ..

أريد أن أعرفه، أن يجمعنا لقاء، أن تمر بنا الساعات دون أن نشعر ونحن نتحدث عن مسببات الضجر، وأسباب السعادة، أريد أن نلتقي ذات صباحًا دون سابق موعد، ونلغي كل ما ورائنا من التزامات لنبقى سويًا نتحدث ونتحدث ولا ندرك إلى أين سيحملنا الحديث..

أريد رفقته، وحديثه، وصوته، ونظراته، ولا شيء أكثر من ذلك..

****

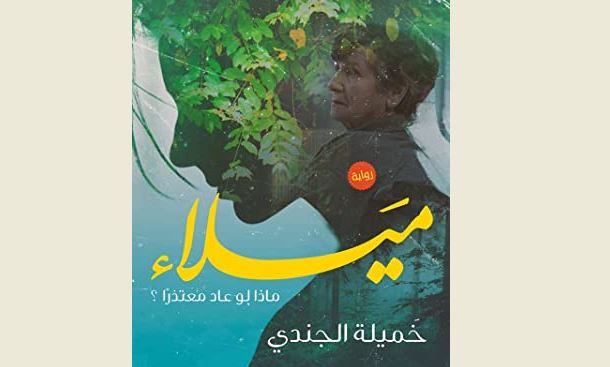

الرواية صادرة عن دار الرسم بالكلمات 2020