سألت: أين أبى وأخوى؟ لم تجبنى عن السؤال. كانت منهمكة فى جمع أشياء على عجل. وأم وصال كانت تفعل مثلها. ثم وجدنا أنفسنا نقف أمام الدار. عاودت السؤال. قالت إنهم فى الحراسة، سيلحقون بنا حين تتضح الأمور. سألتها ما الذى تعنيه بـ«تتضح الأمور» لم تجب. غريب.

أمى التى كانت تولول قلقا على ولديها فى حيفا، بدت امرأة أخرى، تلقى الأوامر، تدير شئون قطيعها الصغير بحسم وسرعة، وإن لم أفهم منطق هذه الإدارة. حملتنى نصية 8 جبن وحملت تنكة زيت وأم وصال تنكة زيتون. لم أفهم فسألت: كل هذا الجبن وكل هذا الزيت والزيتون، ماذا نفعل به؟ لم تجب.

غادرنا البيت. طبقت أمى البوابة. أغلقتها بالمفتاح الكبير. استغربت فلم أر باب بيتنا مغلقا أبدا، ولا رأيت المفتاح: كان حديديا كبيرا أدارته أمى فى القفل سبع مرات. وضعته فى صدرها. فجأة انتبهت أمى أننى أحمل العنزة الصغيرة التى ماتت أمها، سألت: لماذا تحملين هذه العنزة؟ قلت: سآخذها معى. لم تعلق. أعلنت: سنذهب إلى دار خالى أبو جميل.

مشينا فى اتجاه داره، تتقدمنا أمى وأم وصال تحمل كل منهما تنكة فى يد وبقجة فى اليد الأخرى، وخلفهما أنا ووصال وعبد، تمسك وصال بيد أخيها وتحمل فى اليد الأخرى صندوقا حديديا مربعا به أوراق حملوها معهم من قيسارية. وأحمل العنزة فى يد ونصية الجبن فى اليد الأخرى. وصلنا إلى دار أبوجميل. كان صوت الانفجارات وصليات الرصاص يأتينا من الشرق من جهة المدرسة، ومن جهة البرج فى الشمال، وجهة الكراكون فى الجنوب. أصرت أم جميل أن نفطر وكررت أن اليوم طويل ولا نعرف ما الذى سيحدث.

أعطت لكل منا رغيف طابون. قالت: «كلوا!» لم يقل أى منا إنه ليس جائعا ولا إننا فى منتصف الليل، لا وقت إفطار ولا غداء، ولكننا أكلنا امتثالا لأمرها الذى جاء صارما وحاسما. اشتد القصف. قال أبوجميل إنه من الغرب. يبدو أنهم يضربون من البحر أيضا. توضأ وبدأ يصلى.

سمعنا ديوكا تؤذن، ثم شقشق الفجر ثم سمعنا خطوات واقتحم الدار ثلاثة رجال مسلحون وساقونا إلى دار المختار. كانوا يهددوننا بأعقاب البنادق ويطلقون النار فوق رءوسنا. فى الطريق شاهدنا حسن عبدالعال الضرير وزوجته عزة الحاج الهندى ملقيين بالقرب من بيتهما تحيط بهما بركة من الدم، ثم شاهدنا جثة أخرى لشخص لم أتعرف عليه. عبد صار يبكى بصوت عال. أفلت العنزة من يدى وحملته. لف ساقيه حول خصرى وأحاط عنقى بذراعيه. لم أكن أرى وجهه لأعرف إن كان مازال يبكى. بقيت العنزة تمشى ورائى.

ساقونا إلى الشاطئ. قسمونا إلى مجموعتين. الرجال فى ناحية والنساء والأطفال وبعض المسنين من الرجال فى ناحية. أول مرة أرى المجندات. نساء يرتدين ملابس عسكرية ويحملن السلاح. كلمننا بالعربية ورحن يفتشننا واحدة بعد الأخرى ويأخذن ما يجدنه معنا من مال أو حلى، يضعنه فى خوذة. كلما امتلأت الخوذة يفرغن ما فيها على بطانية كبيرة مبسوطة على الرمل. لم تنتبه المجندة للعنزة ولكنها انتبهت وهى تفتشنى إلى فردتى القرط فى أذنى. انتزعتهما انتزاعا. سال الدم من أذنى. مسحته بطرف ثوبى. انتقلت المجندة إلى تفتيش أمى ووصال وعبد وأمه. أخذوا تنكتى الزيت والزيتون ونصية الجبن. جردت أمى من خاتمها وقرطها وسلسالها. كنا نقف متلاصقين. أتطلع إلى وجه أمى. شفتاها تتحركان حركة خفيفة متصلة، لا أعرف إن كانت تتمتم بالدعاء أو تردد آيات من القرآن أو ترتجف. همست فى أذن وصال: أهكذا استحلوا بلدكم؟ قالت: لا، لم يوقفونا عند البحر. أطلعونا من الدور على الباص، ولكنهم أخذوا حلى النساء وما وجدوه معهن من نقود.

كنت أقف فى الطرف الأقرب من الرجال. لا تتوقف عينى عن التطلع أملا فى رؤية أبى أو أى من أخوى. لم أرهم. قدرت أنهم شردوا فى الجبال أو اختفوا فى مغارة من المغر. رأيت «كيس الخيش»: رجل يقف بجوار عسكر اليهود ورأسه مغطى بكيس من الخيش به ثقبان يسمحان لعينيه بالرؤية. كان الضابط يتطلع فى ورقة فى يده وينادى أسماء الرجال فيجيب صاحب الاسم أو لا يجيب. عندما لا يجيب يتقدم كيس الخيش ويشير إليه. أحيانا يشير بدون نداء. ما إن يشير «كيس الخيش» إلى شخص حتى يطلعوه. يأخذون مجموعة من الرجال، خمسة أو ستة أو سبعة ويختفون. هل يأخذونهم إلى السجن فى زخرون يعقوف؟ نسمع صليات من الرصاص. هل كانت الحراسة تقاوم؟ أمسكت بيد وصال فتطلعت فى كأنها ستسألنى لماذا أشد على يدها. لم تسأل. اقتربت العنزة منى، صارت تلمس قدمى ولكننى لم أحملها. قال عبد إنه عطشان. قالت له أمه: تحمل. قلت للمجندة: الولد عطشان، ردت على بكلمة بذيئة وهى تدفعنى بكعب البندقية فى كتفى. كان الجو حارا والشمس حارقة وتعجبت لماذا طلبت منى أمى ارتداء ثلاثة أثواب ولماذا أطعتها. كنت أتصبب عرقا. أردت أن أسألها. لم أسأل.

«ياللا ياللا!» صاحت المجندات بصوت عال.

بدأ موكب النساء يتحرك. ساقونا فى اتجاه المقبرة. فى الطريق رأيت ثلاث جثث ثم جثتين أخريين لم أتعرف على أى منها.

انتبهت وهم يسوقوننا باتجاه المقبرة أن للبلد رائحة غريبة تختلط برائحة البحر والزنبق الأبيض الذى ينبت فى الجزر وعلى شواطئها فى ذلك الوقت من السنة. لم أميز الرائحة وإن بقيت فى أنفى بعد أن غادرنا القرية. وأحيانا بعد ذلك بأيام وبأسابيع، كانت تحضر فجأة ولا أعرف من أين أتت ولماذا كان للقرية هذه الرائحة فى ذلك اليوم.

عند المقبرة كانت شاحنتان فى الانتظار. تحت تهديد السلاح طلبوا منا الصعود. انتزعت مجندة العنزة منى وكنت أحملها. كنا عدة مئات من النساء والأطفال والشيوخ. ربما خمسمائة أو ستمائة. حشرونا فى شاحنتين وبدأت الشاحنتان فى التحرك. صرخت فجأة وجذبت ذراع أمى وأنا أشير بيدى إلى كومة من الجثث. نظرت أمى إلى حيث أشير وصرخت: جميل، جميل ابن خالى! ولكننى عدت أجذب ذراعها بيدى اليسرى وأشير بيدى اليمنى إلى حيث أبى وأخوى. كانت جثثهم بجوار جثة جميل، مكومة بعضها لصق بعض على بعد أمتار قليلة منا. أشير وأمى تواصل الولولة مع أم جميل على جميل. كانت النساء تولول والأطفال يبكون مفزوعين من نحيب أمهاتهم، والرجال المسنون تجمدوا كالأصنام.

ستنزلنا الشاحنات فى الفريديس على بعد أربعة كيلومترات من بلدنا. وسيتم تسليمنا بالعدد المكتوب فى الأوراق إلى مختار الفريديس. سنتوزع فى بيوت الخلق. لم أقل لوصال إننا أصبحنا مثلهم لاجئين. لم أقل أى شىء طوال فترة إقامتنا فى الفريديس. أيقنت أمى أننى فقدت النطق. ظلت تكرر أن أباها وأخويها سيجزعون حين يعلمون أنها فقدت القدرة على الكلام.

فى الفريديس، وفى الطريق إلى المثلث، وفى طولكرم والخليل، وفى الطريق إلى صيدا، وطوال السنوات التى عاشتها فى صيدا، ستكرر أمى بلا كلل ولا انقطاع أن ولديها هربا إلى مصر وأن أبوالصادق اعتقل مع من اعتقلوا من رجال البلد ولا نعرف إن كان أفرج عنه ولا يدرى أين نحن، أم أنه مازال فى الأسر. همست إحدى النساء أن أم الصادق فقدت عقلها. أجابتها أخرى: غريب عجيب، إنها عاقلة راشدة فيما عدا موضوع زوجها وأولادها. عادت الأولى تقول: ورب العرش أنا كذبت عينى وقلت إن قلب الأم أدرى، وربما اشتبه علينا الأمر ولم يكونوا بين من رأيناهم من القتلى، لولا أن الشباب الذين أخذوهم لحفر المقبرة الجماعية شهدوا أن أبوالصادق وولديه كانوا بين الجثث التى دفنوها.

تقول أمى: الحمدلله إن الصادق وحسن هربا إلى مصر. عندما تهدأ الأمور يعودان بالسلامة. وفى صيدا بعد عام من رحيلنا كانت تلح على عمى أن يسافر إلى مصر ليعلمهما أننا نعيش فى صيدا. تقول: مساكين لا بد أن القلق أكل قلبيهما علينا، ونحن نعيش هنا فى خير وأمان.

بعد وصولنا إلى الفريديس أخذوا بعض الصبية للعمل فى زخرون يعقوف مقابل بضعة قروش، يحملونها فى نهاية اليوم إلى أمهاتهم لتشترى بها خبزا؛ وأحيانا يتحرش بهم الصبية اليهود فى المستوطنة ويضربونهم ويأخذونها منهم فيعودون كما ذهبوا. وأخذوا صبية آخرين وبعض شباب الفريديس إلى بلدنا لجنى المحصول.

وفى الفريديس صاحت امرأة من بلدنا فجأة: الله أكبر، نجوع والسنابل طولها مترين فى أرضنا! وقالت لأختها: قومى معى. اتجهت إلى البلد لتحصد بعض القمح. فى المساء عادت أختها بثوب ممزق وآثار اللطم واضحة على وجهها وطلبت من بعض شباب الفريديس أن يساعدوها على نقل جثة أختها التى دهمتها سيارة عسكرية. قالت: داسوها قصدا ولما حاولت الاقتراب لأرى ما أصابها عادت السيارة فى اتجاهى فقفزت مبتعدة. داست عليها السيارة مرة أخرى.

أقمنا أربعة أسابيع فى الفريديس. استضافنا فيها أهل البلد. أنزلوا الفرشات وقاسمونا زادهم، ولكن الزاد كان شحيحا. مات بعض المسنين. أما الرضع فكانوا يتساقطون بشكل غير مفهوم. كل يوم يموت رضيع وأحيانا رضيعان. دفنا فى الفريديس خمسة وعشرين طفلا وربما ثلاثين، والمرأة التى دهستها السيارة العسكرية والمسنين الذين ماتوا. ثم تسلمنا الصليب الأحمر ونقلونا شرقا إلى أرض قفر ممهدة فى المثلث. تسلمنا ضباط أردنيون، أحصونا ووقعوا بالتسلم. ثم حملتنا الباصات إلى طولكرم. أنزلونا فى مدرسة قريبة من خط سكة حديد الحجاز. فى طولكرم قصفنا الطيران الإسرائيلى. استشهد ابن يحيى العشماوى وابنته.

بعدها بأسبوعين أتت سيارات أخرى فنقلتنا إلى دير المسكوبية فى الخليل. كل يوم جمعة كان أهالى الخليل يذبحون خرافا ويسوونها ويحملونها إلينا مع أرز بكميات تكفى الجميع. مات الكثير من الأطفال ربما ليس من الجوع بل من البرد، أو ربما بسبب كمد أمهاتهم. عدنا وصال وأنا إلى ارتداء الأثواب الثلاثة واحدا فوق الآخر. كانت وصال تحكى كثيرا وكنت أنصت لما تقول ولكننى لم أكن أتكلم. تقول أمى إننى منذ خروجنا من البلد إلى أن وصلنا صيدا، لم أنطق بكلمة واحدة. وكان عبد يلازمنى كظلى ولا يقبل أن ينام إلا بجانبى. أدفئ يديه وقدميه وأظل أربت على شعره حتى ينام. ولكننى لم أكن أغنى له كما كنت أفعل فى بلدنا فلم يكن لى صوت.

وفى المسكوبية وصلتنا أخبار الأسرى. أذاعوا فى مكبر للصوت عن وصول رسائل عبر الصليب الأحمر. وقفت أمى فى الصف تنتظر. لم ينادوا باسم أبى. تفرقت النساء والأولاد بعد أن تسلم كل الرسالة التى تخصه. خاطبت أمى المسئول فأعلمها أنه وزع كل ما ورده من رسائل.

قضينا فى الخليل ستة أشهر ثم بدأ أهل البلد يتوزعون. منهم من أراد اللحاق بأقرباء له فى طولكرم أو نابلس أو جنين. منهم من تسلل عائدا إلى الجليل. ومنهم من ذهب إلى سوريا. قالت أمى إننا سنذهب إلى صيدا عند عمى. كيف تذهبين إلى صيدا؟ سألتها أم وصال. أخرجت أمى سبعة جنيهات من الذهب، وقالت إنها أفلحت فى تهريبها من التفتيش. قالت أم وصال إن لها أقارب فى جنين. أعطتها أمى ثلاثة من الجنيهات السبعة. ودعنا أهل البلد ووصال وأمها وعبد.

قطعنا نهر الأردن برفقة أسرتين من أهل البلد نقصد إربد. كنا قافلة صغيرة من ستة عشر شخصا أغلبهم من الأطفال. وكان معنا رجل مسن يعرف الطريق. كان الجو شديد البرودة والطريق صحراوية بها جبال صخرية جرداء. فى إربد نزلنا ضيوفا على عائلة تربطها صلة نسب بالأسرتين اللتين رافقناهما. أقمنا عندهم أسبوعا ثم قررت أمى أن نغادر لمواصلة رحلتنا إلى صيدا. قال رب الأسرة المضيفة: «ستحملك السيارة إلى درعا، فى سوريا. تنزلين هناك وتبحثين عن الباص الذى يذهب إلى دمشق. فى دمشق تسألين عن السيارات المتجهة إلى صيدا، إما أن تركبى مباشرة إلى صيدا أو تركبى أية سيارة تتجه إلى راشيا أو مرجعيون أو النبطية. حين تصلين إلى أى منها تكونين على بعد نصف ساعة من صيدا». أعاد عليها الأسماء ثانية وأكد عليها ألا تنساها ثم قال: الله معك. أراد أن يعطيها نقودا ولكنها قالت: الله منعم ومتفضل يا خوى. معى والحمد لله.

صباح اليوم التالى أوصلنا الرجل إلى محطة سيارات فركبنا مع آخرين قاصدين درعا. أوصى بنا السائق والركاب. عبرنا الحدود. بعد ساعات قليلة كنا مستقرين فى مقاعدنا مع غيرنا من الركاب فى سيارة أجرة تتجه من درعا إلى دمشق. وصلناها ليلا فأمضينا ليلتنا فى مسجد. «كانت النية»، تحكى أمى لأختها، «أن نبكر فى الصباح فنصل صيدا فى اليوم نفسه. نمنا فى أمان الله، وفى الصباح وجدت وجه رقية أحمر، وضعت يدى على جبينها فإذا بها كالنار. قلت: رقية، شدى حيلك، هانت، اليوم نصل دار عمك. ولكن البنت لم تكن تسمعنى ولا ترانى، ممددة على بساط المسجد كأنها ميتة وتتنفس». لا أذكر أية تفاصيل عن مرضى، لكن أمى تقول إن الحمى لازمتنى أسبوعين، وإنها كانت تبكى ليل نهار لأنها أيقنت أننى سأموت.

«وما الذى أقوله لأبيها وأخويها حين يرجعان بالسلامة، ماتت منى فى الطريق؟! ولما بقيت الحمى يومين ولا معى ميرمية ولا نعناع ولا أستطيع أن أسلق لها دجاجة تشرب مرقها، سألت أولاد الحلال عن حكيم وذهبت إليه فجاء معى إلى المسجد. طلب ليرة. أى والله جنيه فلسطينى دهب أعطيته له قبل أن يقبل أن ينتقل معى إلى المسجد. فحصها وكتب لى دواء فاشتريته. وعندما شفيت رقية لم يبق معى من الليرات الأربع إلا عشرة قروش». تستعجب خالتى: «عشرة قروش؟ ألم تقولى كان معك أربع ليرات دهب؟» تعد لها أمى على أصابعها بنود الصرف: «ألم نعبر نهر الأردن وندفع؟ ألم نركب سيارات؟ والأكل والشرب ونحن فى المسجد والطبيب الله لا يسامحه. واشتريت كنزتين 9 صوف، واحدة لى والثانية لرقية ونحن فى إربد، لأن البرد كان يقص العظم». تعود إلى العد على أصابعها: «واشتريت الدواء. وشيخ المسجد الله يحميه ويبارك فى أولاده حمل لى من بيته خبزا وغموسا وميرمية وحراما نتغطى به». فتعود خالتى إلى سؤال القروش العشرة: «وكيف وصلت إلى صيدا؟» فتشيح أمى بيدها وتتنهد قائلة «أولاد الحلال كثير». لا تحكى لأختها التى لا تخفى عنها أى شىء، أنها وقفت بباب المسجد وحكت لمن توسمت فيه خيرا من عابرى السبيل.

وصلنا إلى صيدا فى أول شهر شباط. وحين لقينا عمى وخالتى كنت أرتدى الأثواب الثلاثة، ثوبا على ثوب، وعليها السترة الصوفية التى اشترتها لى أمى من إربد. وكان أول ما نطقت به من الكلام منذ غادرنا بلدنا هو ما قلته لعمى همسا: أبى واخوتى الاثنين قتلا. رأيتهما بعينى على الكوم. كانا بين مائة أو ربما مائتى قتيل، ولكنهما كانا على طرف الكوم، رأيتهما. ستقول لك أمى إن الصادق وحسن ذهبا إلى مصر، وإن أبى فى الأسر. أنا رأيتهما غارقين فى دمهم على الكوم.

ــــــــــــــــــــــــــــ

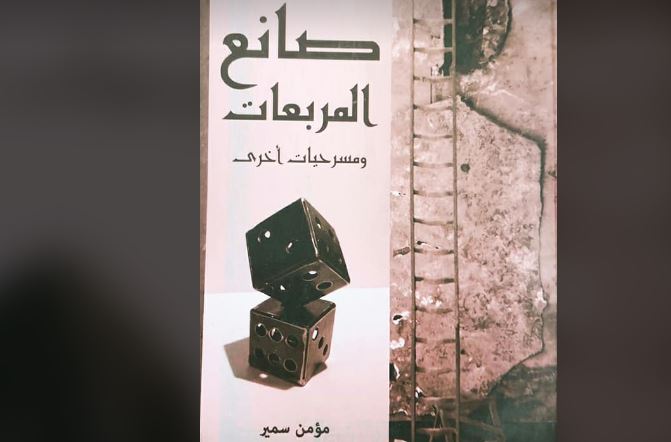

*فصل من رواية الطنطورية

* روائية مصرية