شوقى عبد الحميد يحيى

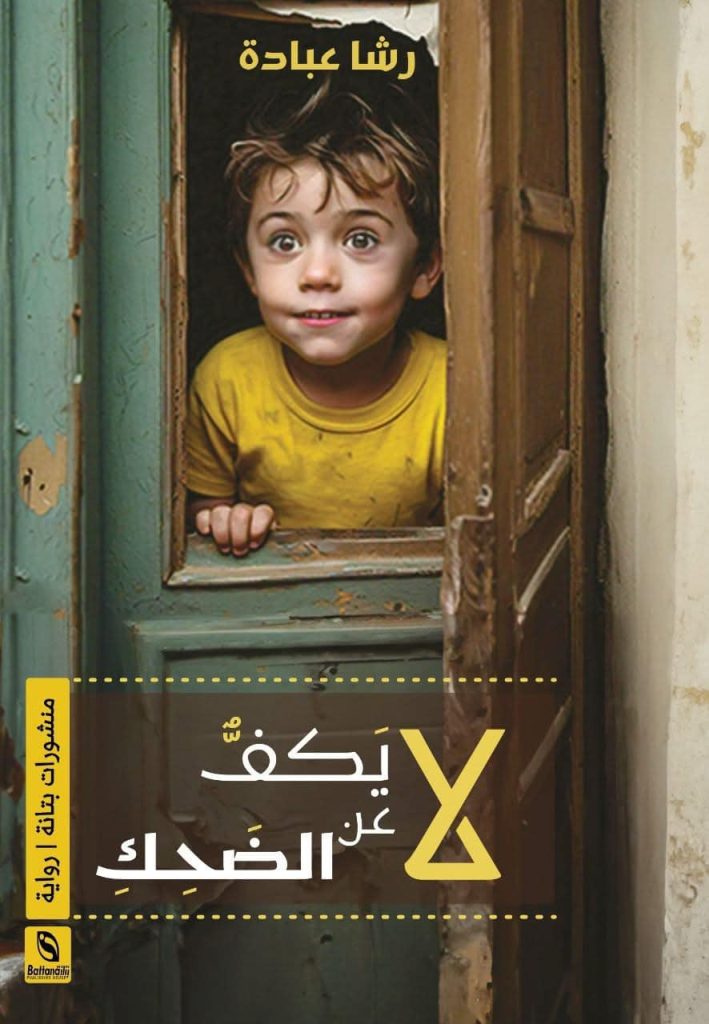

منذ بدايات القرن العشرين، حين بدأت ثورة التنوير، وخاصة المطالبة بحقوق المرأة، باعتبارها أهم ممثل لتلك القيود التى كبل بها المورث المتغلغل إلى اعماق الإنسان، حيث كان قاسم أمين، وكان كتاباه الرائدان، تحرير المرأة (1899)، المرأة الجديدة (1901)، ومنذ ذلك التاريخ، وتكتب المرأة للمطالبة بحقوق اكثر، تصل إلى المساواة بالرجل فى الحقوق الاجتماعية، والسياسية. وقد ظلت سنوات عديدة، وكتابات متعددة، فى كل البلاد العربية، تطالب بالحقوق الاجتماعية، وتعدد الأشكال التى تبين كيف أنها (مكسورة الجناح). وفى الفترة القريبة –نسبيا- ركزت المرأة العربية على المطالبة بالحقوق السياسية، خاصة بعد إطلاعها على الآداب العالمية، والانفتاح على العالم، وعلى إعتبار انها تعانى من ويلات الحروب، بإعتبارها أم وأخت وإبنه لمن يحارب، حيث كانت الحرب منذ البداية، وفى الفترة الصحراوية، للرجل، فاصبحت الآن تشترك فى المعارك، بصورة ما، فَتَراجعَ الهم الاجتماعى للمرتبة الثانية، واصبح الهم السياسى، هو ما يحتل المرتبة الأولى. إلا أنه فى العقد الثالث من القرن الواحد والعشرين، تعود المرأة إلى الهم الاجتماعى-دون أن تغفل الهم السياسى-، ولكن بصورة مختلفة، حيث تعود إلى الجذور، وما يؤثره، فيما تعيشه المرأة، خاصة أن الرجل(الذكر) لازال يعيش وَهمَ الماضى، وربما لأنه يعتبره مكسبا ليس من اليسير التخلى عنه. فتلتقط المبدعة رشا عباده، الحياة المعيشة، وتأثير الماضى عليها، مستعينة بعلوم السلوك، المستخرجة من علم النفس، لتحتل روايتها “لايكف عن الضحك”[1] فكما أن علم السلوك، علم مركب، ويتناول حياة الإنسان جملة، جاءت الرواية مركبة، رغم بساطتها الإسلوبية، وتمنح الفرصة لبناء الشخصية، رغم أن الشخصيات لديها تبدو عادية، لكن لها من العمق ما يخلق شخصية مركبة، تستحق الكثير من التناول.

تبدأ الرواية بالأم (أم الساردة وجدة الإبن شادى). فنرى أنها إنسانة مصابة، وقد أورثت الحالة لإبنتها {تقول أختى أنى ورثت هذا عنك وأن جينات الهروب بالضحك تلعب دورها، تذكرنى بنوبات الضحك الهستيرى التى كانت تنتابك مع كل موت مفاجئ فى المستشفى، تفقدين السيطرة، يلملمون فضيحة جسدك الذى يهتز على نغمة ضحك عالية ويعزلونك وحيدة حتى تفارقك النوبة}ص59. فالضحك ليس دائما تعبير عن الفرحة، أو خلو البال، وإنما فى كثير من الأحيان يكون نوعا من الهروب، أى أنه يعبر عن سلوك غير سوى، ويدعو للكشف عن أغوار تلك النفس الإنسانية، وهو ما يكشف عن عمق للشخصية إذا ما استخدمها الكاتب للتعبير عن أبعاد الإنسان. لذلك يعتبر الضحك فى الأوقات غير المناسبة أحد أعراض التوحد –طبقا لأعراض المرض التى يحددها علم النفس-. فتعترف الأخت بأن الإبنة (الساردة) ورثت عنها تلك الأعراض. وليست تلك الأعراض فقط، وإنما اورثتها الحزن، أو الِجدِّية، الرافضة للفكاهة، بما يمكن أن يكون رفضا للحياة التى تتشكل من الضحك والبكاء، وهى أيضا أحد المؤثرا فى سلوك الإنسان، ولها تأثيرها على سخصية الساردة، من هنا سيتضح {المرة الأولى التى انتبهت فيها لدفء صوتك فى الهاتف كنت تسألين: عاملة إيه يا حبيبتى؟ ارتعشت الإجابة بفمى وتعثر الرد، فناديتى: يا ولاد حد سامعنى؟ الجبانة الصغيرة التى تربكها”طبطبة” المحبة تجاهلت السؤال واعترضتْ كعادتها على استخدام أسلوب النداء “ياولاد” رغم أنك لم تنجبى سوى بنتين}ص78.

وإن كانت الإشارة (اعترضت كعادتها) قد تمر عفو الخاطر، وأنها من الكلمات المعتادة عند الأمهات، غلا انها هنا تفح أبعادا واسعة، وتلقى بالأضواء حول شخصية الساردة، وهو ما تكشف عنه أحداث الرواية، وتصرفات الساردة، وما يؤكد أنها بالفعل،، شخصية رافضة، وهو ما سيتضح فيما بعد. الأمر الذى أدى إلى تلبس الشخصية، أى تلبس الساردة لشخصىة أمها، وكأنها قد حلت فيها {بالأمس أغرانى دفئ معطفك الأسود الثقيل، وحشرت تفاصيلى الكبيرة فى مقاسك دون أن ينقطع زر واحد، وامتدت أصابعى لحقائب ذكرياتك، والباروكة السوداء ذات الشعر القصير، تمايلت بهما أمام مرآتك وأنا أسأل انعكاس صورتك بالمرآة: هل لازلت تعتقدين أنى قليلة أدب وحمارة؟}ص79. والسؤال هنا استنكارى، حيث أنه يؤكده عملية الحلول.. وكأنها تسأل إمها أننى أصبحت مثلك.. فهل لازلت تعتقدين أنى قليلة أدب وحمارة؟.

وهو ما توضحه الساردة عن إمها حين تقول {أفيق على جدية ملامحها فى الصورة المعلقة على الحائط المقابل، فأقول: حزينة يا ماما!}ص73. وأيضا {مارسنا طقوس احتياج كل منا لصدر الأخرى. ورثنا منك خجل الارتماء فى حضن}ص69. فالأم تعيش الجِدّية، ولا تعرف الضحك، والخوف هو ما توصله للبنتين، حيث يصبح الضحك هنا إشارة إلى الحياة، وكأن الأم، كرمز، ونموذج لجيلها، او للأجيال السابقة، بأنها لا تمارس الحياة، التى تسعى إليها الساردة. لذا فعاشت الساردة فى صراع مع الماضى الذى تسعى للقضاء عليه، والذى من مظاهره- إلى جانب أوصاف الأم، الجن والعفاريت، وحجرة الفئران، وغيرها مما أوردته الكاتبة، ورسب الخوف والكمون فى نفوس الأجيال، خاصة.. الرجال، الذين يُفترض فيهم الشجاعة والإقدام.

وهو ما ندرك معه كيف أورثت الأم طبائعها ومعتقداتها للإبنة، التى أصبحت تخشى المواجهة، وتماشى الحياة، كى تسير، وهو ما أثر على حياتها مع زوجها “مرتضى” حتى فى أدق تفاصيل الحياة الخاصة. حيث تمنح الرجل(زوجها) انتصارا وهميا لتُشبع غروره، وصولا إلى الرؤية المجتمعية، والتى ترى أن الرجولة الحقة.. هى الفحولة {يسترسل باسقاطات وشكوك وطلب اعتذار معتاد، تختمه باعترافها بكل التهم المنسوبة فى رأسه إليها، قبل أن يُعلن انتصارا فارغا فى حرب سريرية يخوضها وحده، فيما تدعى أن حصونها دُكت من فرط اللذة}ص103.

ولم تكن تلك المؤثرات حالة شخصية، حيث نجد الزوج مرتضى { مرتضى أبو سِعدة، الطفل المدلل، الذى يخاف أبواه عليه من الهواء، فتخيط امه طرف بطانيتة فى حافة مرتبة السرير، ويمنعه أبوه من الذهاب للمدرسة فى أيام البرد، ولا يرهق نفسه فى المذاكرة.. يحدثنى عن قلبى الأهبل وغرابة مخاوفى على شادى! كل ما أتمناه أن يًدرك العالم حوله، يكون قادرا على التطور، الاختيار والرفض، الاستمتاع والألم، لا يهم أن يحبه الناس الأهم أن يدرك هذا الحب}ص65. ففضلا عن السلبية التى با عليها الزوج”مرتضى” فقد بدأ الحياة الزوجية بالكذب، حيث ادعى أنه خريج حقوق، بينما اتضح أنه لا يحمل غير الدبلوم. ورغم علمها (الساردة) إلا أنها فضلت عدم الإفصاح عن ذلك له. فالتنشئة هى ما خلقت منه تلك الصورة السلبية، فلم يكن مرض ابنه بالشىْ الذى يثير اهتمامه {لايزال مرتضى “يعيش والسلام” أحدثه عن دوره المفقود ناحية شادى، فيراهن على سذاجتى فى تقدير نعمة البقاء على قيد الحياة. وإيه يعنى الولد عنده توحد، لما يكبر يشتغل أى شغل سهل ده حتى المتخلف عقليا بيتجوز ويخلف ويعيش عادى}ص65.

وفى نفس المضمار نجد “رافت” زوج الصيلانية “غادة” الصديقة الأقرب للساردة “مى” فى حديث الصديقة غادة” حين تتحدث عن زوجها وكيف تعامله على عكس ما تُكنه {استسلمت تماما بعد خمس سنوات من الزواج، السلبية متغلغلة تطفح نكدا وتسلطا وأنانية، الحل يتطلب إدراكا ومواجهة وإيجابية ورحمة لا يعرفها “رأفت”. تشك أصلا أن لديه جهازا للإحساس، يتلاعب بكراهيتها للتوتر والأجواء المشحونة فيكوم بوزه الضخم فى أرجاء الشقة شهورا ويتجاهلها تماما، تسأله عشرات المرات: مالك يا “رأفت”؟ فيرد: مفيش حاجة!}ص102. وتقول “غادة” عن زوجها أيضا{أشك أن رأفت كان طفلا متوحدا.. نشأ فى أسرة فقيرة، أصغر إخوته الثمانية وأكثرهم انطواءً وفشلا فى تكوين الصداقات الصغيرة، يجلس فى آخر فصله هادئا على تختة متهالكة، تغرق المعلومات برأسه، فيقفز لطوق نجاته الوحيد بنجاح دراسى ومجموع كبير يمكنه من الانتصار على هزائمه المتكررة}ص104.

ولم يكن الأب –والد الساردة – ببعيد عن تلك السلبية، حيث يماشى الأمور، فحين تسأله الساردة {اسأله لماذا تزوج بأمى؟ وما قصة ماجدة خطيبته السابقة؟ هل كانت عصبية مثل سناء؟ ولماذا مات فجأة، لماذا لم يطلب مهلة إضافية للحياة؟.

ـ يا حبيبة بابا، امك عصبية لكنها طيبة، وماجدة أيضا كانت طيبة. وخالك يخاف عليك، ومنال تحبك لكنها عصبية كأمها. وآىسف لموتى المفاجئ، لكن لا أحد يملك حكمة الحياة أو الموت}ص72. وهو ما يوضح أنه يتعايش مع الحياة، ويفقد الرغبة فى المغامرة التى تسعى إليها الساردة.

فإذا كانت هذه هى صورة الرجل، والذى من المفترض أنه الفاعل، أو أنه من يتحمل المسئولية، فكيف كانت صورة المرأة؟.

تتنوع التضحيات التى تقدمها المرأة، رغم الجحود وسوء المعاملة من الرجل، حتى فى أدق إحتياجات (الإنسان ذكرا أو أمرأة)، فتصف “مى الألفى” (الساردة) واحدة من تلك المواقف، التى تضطر فيها أن تفتعل الإحساس {لم أستطع السيطرة على نوبات الضحك، أستغرق فيها كلما طلبنى “مرتضى” للفراش، اضحك كثيرا فيما يقضى حاجته منى، ثم يندب حظه الأسود فى الزواج من واحدة ملبوسة!. يعتقنى من ثقل جسده بنشوة مشوهة تقترب ولا تصل أبدا، افتعل آهات متقطعة أستدعيها محاولة الاندماج فى لحظة يظنها وصولا للجنَّة، فيقول بعبارات فجة:

“غيرك تتمنى، إحمدى ربنا، أنت لازم تصومى اتنين وخميس شكرا لله}ص40. فلا تملك إلا الأمنية بطلب الطلاق، لكن القيود المجتمعية تقف فى وجهها، فتتصور أن توابع هذا الطلب

{الحل الأقرب كان الأبعد.. لم أطلب طلاقا، خشيت أن يحضروا لى “كونسلتو مشايخ”، يخرجون العفاريت من أطرافى وفمى وعينى وأذنى فى مشهد سلخ بات يتكرر يوميا فى أحلامى}ص41.

فتتجرأ رغم القيود وتطلب منه الزواج من أخرى، وستظل على ذمته، وهذا إحترام له ولها، فقامت القيامة {إجتماعات عائلية وأدوية مجربة لأطباء مخ وأعصاب، سمعت مكالمة مرتضى وهو يقسم لشخص يناديه دكتور عصام: الحالة بتجيلها ثلاثة أيام فى الأسبوع والله!

أى حالة؟ لم أهتم}ص42. حيث لا تملك إلا الامبالاه، والتسليم بالأمر الواقع {منذ تزوجت مرتضى أحاول أن أحسن التصرف. العواطف لا تنقذ من يَغرق فى واقعه، لا أحلام وردية ولا رومانسيات فارغة. كان يحب أن أحبه فاعيت ذلك ثم صدقت ادعائى} ص55. فيتصور الرجل الفاقد للمشاعر الإنسانية، ولا يعرف سوى الحاجة المادية، وكأن من أمامه ليس إلا ماكينة تستجيب له عندما يريد، فيذهب إلى شيخ الجامع ليشكوها، كتفكير خاضع للتقاليد الموروث الذى يرى فى شيخ الجامع، بيده كل الحلول، وعند الذهاب للشيخ بالجامع الكبير، وقد {أخبره مرتضى أنى باردة، أرفضه جنسيا رغم فحولته}ص44. وهناك تكشف الكاتبة عن المخبوء وراء السطح، وما تعرفه النساء-خاصة-، ويتغابى الرجل عن فهمه، وكأن الكاتبة تسعى لكشف سوءات المجتمع، مذيبة ذلك وسط الأحداث، فلا يشعر القارئ أنها دخيلة أو مفتعلة. ففى الحوار مع الشيخ “حسين” تقول{مفيش ست باردة جنسيا، لكن فيه راجل مش بيعرف يعامل قلب انثى قبل جسدها، إزاى بالخفة والحلاوة دى وتكون باردة، إلا إذا جوزها غبى}ص44.

ويقول الشيخ عندما بدأ فى الرقية الشرعية {كنت قد بدأت فعلا فى البكاء وهو يتمتم كدرويش مجذوب: متخافيش مش هبوسك، إلا لما تطلبيها بنفسك}ص45. فضلا عن تحمل “مى” لما كان المفروض أن يقوم به الأب تجاه الإبن “شادى” الذى لم يكن له ذنب فيما يحدث له من مرض التوحد، فتتولى هى الذهاب إلى الوحدات العلاجية، وتتحمل ثورة المدرسات، وأولياء الأمور للأطفال الآخرين {نمارس تمارينا للذاكرة: ألصق صورا، شمسا، قمرا، نجوما، أجهزة كهربائية، حيوانات وأرقاما وحروفاعلى الورق المقوى، مربعات صغيرة متساوية أرصها أمامه، اقول: هذا قمر، هذه شمس،، هذه سيارة، هذا قطار، أقلبهم على الوجه الآخر وأسأل: اين صورة الشمس؟ بالأمس نجح وحده دون مساعدة فى تذكر أماكن ثلاث صور صحيحة.. أجرب ما أعتقده ناجحا، أهدم خططا وأعيد أخرى وأخترع طرقا جنونية لإثارة انتباهه. قرأت أن الاستجابة السلوكية فى المخ تنشط حين يضحك الإنسان، وضحكة شادى أجمل ما يمكننى الحصول عليه}ص48. ومن خلال التجارب العديدة التى تجربها مع “شادى” تستنبط ما يمكن أن يساعد فى العلاج {أؤمن أنه حين يسعد سيشفى، ويرى العالم بحرية حتى وإن ظل فى نظر الجميع مختلفا}ص49.

ولا تَسلمْ -المرأة- رغم كل تلك التضحيات، من إتهام الزوج بأنها السبب فى مرض ابنهما {بعد سنة من البحث والتجارب السيئة وصل بعضها إلى الطرد من الحضانات الخاصة بشكل مباشر وقاس: الولد صعب جدا يا مدام، مش طبيعى، يصرخ ويضرب الأولاد وعامل مشاكل، ابنك مش متربى، مش ناقصين قرف، عالجوا عيالكم الأول قبل ما تودوهم مدارس}ص62. وحتى الأم –جدة شادى-، رغم أنها أحد الأسباب التى أدت لولادة “شادى” بهذه الصورة. ففى حديث باسم مع الأم، حين تسألها عن مرتضى، ألم ير ابنه حتى الآن، فترد مى: {ربنا يسلخ فخاده، عاشرته سنتين ونص وعارفه إزاى ده بيعذبه}ص50. فتقسم الجدة أن الكتب التى تقرأها لحست دماغها. فقد أصبحت الأم(المرأة) هى المدانة فى نظر الزوج وحتى الأم. فإذا كانت الساردة “مى”، تؤمن وتعلم أن الأمر وراثى، من الجدة، إلى الأحفاد، فتؤكد ذلك، وفى نفس الوقت تؤكد الانفصام الحادث بينها وبين زوجها “مرتضى” {لشادى عينى وفمى ولون شعرى وبشرتى وطول أبيه وعرضه، أتأمل ملامحه وأدعو ألا يرث بروده وضعفه وغباءه، وقلبه العاجز عن الحب}ص65. وتستنبط الساردة، الحل الذى يشير إلى ما تنتهى به الرواية –دون أن تصرح- فى عملية وصف للحالة بأكملها، وإلى صيغة الحياة المعاشة، حين تتحدث “مى” عن “شادى” مع وسام {يعرف كم أحب صوت الزغاريد، الصوت العالى الوحيد الذى لا يسد شادى أذنيه حين يسمعه}ص109. -حيث تتحول الزغاريد هنا إلى رمز للبهجة، ورمز للحياة، البعيدة عن الخمول واللامبالاة- وليرد “شادى” عليها بما يوحى بأن هذا الذى لا يتكلم، وينظر إليه الآخرون على أنه مريض، وربما لا يُدرك ما يقول، ولكنه ينطق كلمة تفتح الرؤية على تلك الحياة التى يعيشها من تعنيهم الكاتبة بروايتها، حيث فى طريق العودة من المدرسة تسأل الأم: ليه شادى الطيب الجميل يعمل تصرفات شريرة؟ فأجاب بوجه خال كأنما يحدث اشباحا: الله يرحمكم!}ص62. وكأن أؤلئك البشر، يتنفسون ويأكلون ويشربون، ولكنهم لا يعيشون. لذا أنشأت الكاتبة شخصية “وسام الصاوى” المدير الفنى المسئول عن الفرفشة فى الجمعية – متوحد سابق- وتقول عنه “مى” {أخيرا يا رب، شخص فاهم قيمة الدلع فى الحياة}ص83. حيث يلاعب الأطفال(المتوحدون) بما يجذب انتباههم بالأوان الزاهية على وجهه، والمراجيح. إلى جانب أن الكاتبة وضعت فيه (المتوحد السابق)ما يلقى بالضوء على أحد أسباب المرض، وأثر التربية، والموروث فى وجوده. حيث يتحدث وسام عن أمه، التى لا تشبه مى {كانت خائفة أن تربكها صدمة إختلافى عن الآخرين، فتهرب بانشغالات فردية لأعراض أمراض تختلقها، وتختبئ فى الشكوى من المواجهة.يقول الناس: ابنك مش طبيعى؟ فترد: الصداع يأكل رأسى والروماتيزم مكسر عضمى، والسكر مرتفع دائما، الشتاء اكتئاب، والصيف حر ورطوبة خنقة، وشغل البيت لا يتنهى، والرجال كلهم مقرفون صغارا وكبارا… لم تترك لى “فرصة اختيار” اللجوء إليها يا مى، حتى موتها، اختارته رغما عنا، اشعلت النار فى كل شئ حولها قبل أن تحترق صامتة على مقعدها المفضل }ص89، 90. وكأن الكاتبة فى اختيارها(فرصة الاختيار)وكأنها تُدين المجتمع بأكمله، حيث يفقد الإنسان العربى “فرصة الاختيار. كما تشير الكاتبة إلى كيفية التعامل مع مرض التوحد، وهو الأمر الذى يخبئ وراءه الكثير من بحث الكاتبة عن المرض واسبابه. فيذكر “وسام” عن نجاح “مى” فى التعمل مع ابنها”شادى” {لكنك لم تستسلمى، أحب صوت التحدى الذى يرن فى أذنى ويفقأ عين المستحيل كلما رأيتك حول شادى: لا ترمين له طوق نجاة، تنزلين للبحر وتعترفين أمامه أنك تجيدين العوم لكنك مُطمئنة بجواره، واثقة أنه يستطيع إنقاذ كليكما}ص91.

فيبدأ الحب يسرى بين “وسام” و”مى”، حيث يتلاقى قطبى الشرارة المُشعِلة له، فتعبر “مى” عن ذلك {يعرف وسام كيف يضبط عقاربى المرتبكة فى حساب الأشياء، بداخلى أمٌ قلقة، استجاباتها تؤكد وجودها بعالم ابنها الضيق، الذى تخاف دائما أن يلفظها خارجه}ص100. وهو التطبيق العملى لتلك الإشارة التى استعارتها الكاتبة عن دوستويفسكى فكانت أحد عتبات الرواية بالفعل:

(إذا أرت أن تعيد إنسانا للحياة، ضع فى طريقه إنسانا يحبه.. إنسانا يؤمن به، العقاقير وحدها لا تكفى}ص80. فقد وضع الله ووضعت الظروف “وسام” فى طريق “مى”، وكانا معا السبيل لشفاء “شادى” فبعد أن كان لا يستطيع فرز الألوان، ولا نطق الأسماء، ويبكى كثيرا، أصبح الآن يحيك الخطط، أى أنه اصبح يفكر. فعندما تاه “شادى” أبلغ الرجل رقم والدته وأن بيتهم {عند الشجرة الكبيرة والعربية الزرقاء.. سأله مع من يعيش؟ فقال مع مى محمود الألفى ووسام}ص165. فقد تطورت شخصية “شادى”، ويبدو كما لو أنه شخصى سوى، حيث يطلب المكافأة على معرفته للأشياء وللبيت، ويصنع خططا ناجحة.

وتقول “مى” {تخيلى يا أمى، شادى الذى لم يكن يعرف ناتج جمع واحد زائد واحد، يصنع خططا ويطالب بمكافأة نجاحها، ويخبئ اسرارا صغيرة فى أذن وسام}ص166. حيث تشير (فى إذن وسام) إلى العلاقة التى نشأت وتطورت بين”شادى” و “وسام”. او بينه وبين الحياة.

التقنية الروائية

من الأمور التى تُحسب للكاتبة، اختيار التوحد عند الأطفال. فالأطفال منذ البداية، يُشير إلى المستقبل، وحيث أنهم مرضى، خاصة أن الكاتبة أتت بنماذج كثيرة من المرضى، أمثال حكاية ” فوزى وأبوه المهندس مراد”، و”سالى بنت مريم” وغيرهم كثير، كما أنها أشارت إلى أن {التوحد ليس تخلفا عقليا، هو مجرد خلل عصبى وظيفى بالدماغ، نتيجة خمول وكسل الخلايا، حالة تتعلق بتطور الدماغ وتؤثر فى الجانب الاجتماعى للطفل ولكن يمكن تأهيله ليكون جاهزا للحياة}ص126. أى أن هذا المرض، مرض مسبب، يرجع إلى خلل فى التربية، والحالة المجتمعية، نتيجة الجهل، والاستسلام للمعتقدات الخرافية، مثل الجن والعفاريت، التى عششت فى أدمغة المجتمع لسنوات طالت، واستطالت، واصبحت هى فى حد ذاتها “مرض”. فالمرض خلاصته عدم التواءم مع المجتمع، انحصر فى حالتنا فى الأسرة، وتمدد فيما خارج السطور إلى المجتمع ككل، لذا، فالرواية ثورة هادئة، غير مسلحة، إلا بالقلم، ضد كل الممنوعات، أو التابوهات الثلاث المحرم الاقتراب منها وهى : الدين: بما أوردته الكاتبة حول الشيخ حسين “سونة”، وكذلك حين ارتبطت ب”وسام” حيث ارتبطت به دون إشارة للزواج الرسمى، بما يعنى أن االرواية تعترض على الارتباط الرسمى، كاحد القيود المفروضة على الإنسان، المصرى والعربى، فقد أوردت الكاتبة أنه تم تجهيز البيت بكل شئ، وعاشت معه كزوجين. أما التابوه الثانى فهو الجنس، حيث تناولت الرواية الكثير من الأحاسيس الخاصة بالمرأة فى هذا الموضوع، دون أن تنزلق إلى عملية الإغراء، التى يلجأ إليها الكثير من الكاتبات كَحِلية، او إثارة شهوة القارئ للقراءة. وأما التابوه الثالث فهو السياسة، بما أوردته الكاتبة عن سوء المستشفيات، لضرورة موضوع الرواية، فضلا عن أن الرواية بصورة عامة تعتبر إدانة سياسية، للقصور فى تحقيق الحرية. إلى جانب سكوت السياسة عن نشأة المستقبل المريض، وخاصة الرجل الذين يبدو، كلهم، سلبيين، منهزمين، غير قادرين على إتخاد قرار ما، ويفضلون المعايشة، لا العيش، فنرى “غادة على سبيل المثال، تتحدث عن زوجها “رفعت {كبر، فتحول إلى كتلة نمطية فاقدة للتواصل السوى وعاجزة عن التعبير، يخفى ضعفه خلف الدكتوراه والسيارة الخاصة والسكن فى (الكمباوند) راق، يمارس عمله بالجامعة بالنمطية ذاتها، حفظ وتلقين، شحن وتفريغ، سمها أى شئ لكنه مجرد موظف يؤى يومه لينتهى ثم يكرره لينهيه و”العيال اتعودوا خلاص”!}ص105. ولا شك أن ذلك يعود إلى سوء التعليم القائم على الحفظ والتلقين، لا لإابتكار والإبداع.

استعملت الكاتبة وسيلة، توحى بها ثقل الأيام على الساردة، فلم تعد تشعر بها، فكان أن ذكرت، فى البداية كان “اليوم الأول” وبعدها كان “اليوم الثالث عشر” ص28، ثم اليوم التاسع عشر” ص 59، ثم “اليوم الحادى والعشرون” ص64، وأخيرا “اليوم الخامس والعشرين” ص68.

ثم توقف العد، وكأنها فقدت الرغبة فى الحساب، خاصة أن البدايات كانت المعاناة، مع الأم والأب السلبى، والزوج السلبى، بينما بدأت العلاقة مع “وسام” أى علاقة الحب، والفهم والتواصل، فلم تعد فى حاجة لعد الأيام، وأنها لم تعد فى حاجة لذلك، خاصة أن مريضها “شادى”، قد بدأ التعافى، بل بدأ يشعر بالحب، فيقول لأمه {أنا اكره حياتى-I hart my life

أسأله لماذا تكره حياتك، حين تغيب مريم عن المدرسة؟

ـ تلعب مريم معى “خلاويص”…

أدغدغ كرشه الصغير، وادعو الله أن يسعد مريم التى تكبره بعامين وتجلس فى فصل مجاور بانتظار جرس الفسحة لتقول “خلاويص؟” فيضحك ويرد : “لسه”!}ص167. أى انه شعر بالحب، فتولدت الحياة، فاصبح إنسانا سويا. وهو ما تؤكده الساردة “مى” فى حوار بينها وصديقتها”غادة” فيما يوضح أن الإنسان يعانى، بفعل فاعل، ولا علاج له سوى بالحب {يعالجنا الحب يا صديقتى، رددتها مرتين مع تنهيدة مراهقة، فيما انتظرت لأفسر لها تعلق المفعول به “نا” فى ذيل فعل مضارع غامض، لا نعرف شيئا عن ضمانات استمراره!

قالت: ومتى نجح الحب فى علاج أحدهم يا فالحة؟ العيادات مزدحمة والمرضى يفترشون الأمل على سلالمها، وثمن الكشف غال، لا أطباء بالداخل، وحتى لو كمبارس ماهر يجيد تمثيل دور الممرض.

-الحب نفسه مصاب فى حادثة ارتكبها مرضاه، والشهود كلهم عِين، ولكن الخوف والأنانية جعلا الجميع حاضرين للدفاع عن أنفسهم فى قضية لم يرفعها أحد!

– ملعون الحب فى الروايات!}137. ولنتأمل { الحب نفسه مصاب فى حادثة ارتكبها مرضاه} والتى تشير دون أن تصرح، إلى غياب الحب (عن الجميع). ثم تأتى (فى حادثة ارتكبها مرضاه). حيث أن المرضى هنا هو عموم الناس، بالسلب وغياب الإيجابية، والحب. ولتفتح طاقة واسعو حول أسباب غياب الحب، ولماذا أصبح العبوس والضغينة عة البادية على الوجوه؟

امتلكت الكاتبة القدرة على الإمساك بقارئها، بذلك الإسلوب الجامع المانع، فجمع بين إسلوب الحكى، والبديع من اللغة-دون التقعر-، والمشحون بالإيحاءت الدالة، والعناصر الجمالية. والسخرية التى تؤكد التحكم فى الصياغة، والتى تساعد فى عملية الإمساك بالقارئ، مثل تلك المحاولة مع صديقتها “غادة” على سبيل الألغاز{ كلب اتجوز قطة، يخلفوا إيه؟

- القطط فى الأساس ترفض الزواج من الكلاب!

- ولو كانت القطة مُرغمة فى مقابل حياتها أو حياة عيالها؟

- تبقة قطة بنت كلب}ص110.

كما جمعت بين الحكاية(الهم الشخصى) والانتقادات المجتمعية(الهم العام)، التى بثتها فى السياق، حتى لا يشعر القارئ أنها دخيلة على النص. فعندما ذهبت أم الساردة للمستشفى، وصفت الساردة الحالة، وكأنها تُقر واقعا عاشته، لا تزيد فيه، خاصة أنها استخدمت لغة تخص كل من فيها وخاصة “كفاية” –إحدى المريضات- والتى تحولت عندها السين إلى صاد، فكأننا نعيش الحالة، أو أننا معها فى المستشفى {فى المستشفيات يعاملون الموتى كما الأحياء، الغرفة كئيبة كقبر، مراوح السقف تكفلت ليلة باردة قضاها كلانا يرتجف بلا قدرة على الصراخ. البطاطين والملاءات المكومة أسفل الحائط، واكياس القطن وزجاجات العطر الرخيص بدت نشازا مع طراوة جسدك الجميل على سطح مَغسَلة تحتفى بالموتى كل يوم}ص69.

{فى عنبر الحريم أبحث عن كفاية، نويت أن أخفى عنها الخبر-خبر موت الأم رفيقتها فى العنبر-، أعرف بماذا ستعلق: فراق وشوش ولاد الوصخة نعمة. أمك ارتاحت}ص70.

كما أجادت فى صنع الشخصيات البشرية، لا المنحوتة من القراءات، او الخيال. مثلما أن “مى” رغم استغراقها فى الحب مع “وسام”، إلا ان الأمر لم يخلو مما يُنقص من ذلك الحب، او على الأقل ما تتمنى لو أنه غير موجود {صحيح أن خيبة غادة صافية عكرتها القسوة، وامينة أنهكتها السرقة، وبشوشة عز عليها أن تتعاطى الحزن، لكن خيبتى الجديدة طيبة ومخفية فى آن، أراقب انعكاس آثارها على جسدى كل يوم، وافكر إلى أى حد يمكننى إعتياد طريقة وسام فى ممارسة الحب؟! قليل البخت يلاقى الدموع فى الضحكة، والحلو فعلا ما يكملش.. أهمس بها لعقلى وأضحك كثيرا كلما تحسست ألم العضة الأخيرة}ص151. فإلى جانب الرؤية الإنسانية التى يمكن أن تعبر عنها، وأشارت إليها الكاتبة، وهى الحياة والموت، وصولا إلى جوهر الحياة، وهو ألا كمال على الأرض، فضلا عن كشف ما يعبر عن الكتابة النسوية، التى ترفضها الكثير من الكاتبات، وكأنها تهمة، فالتعبير هنا يدخل إلى عمق الإحساس الأنثوى، والذى لا يقدر على وصفه الرجل، وإن فعل، لجاء تعبيره ليس بذات الإحساس.

وإذا كانت المعلوماتية، قد أصبحت من عناصر الرواية الحديثة، فإن الكاتبة لم تغفل ذلك وإن لم تُسرف فيه، ولم تقدمه بصورة مبلغ فيها، إلا انها سعت للحصول على ما يؤيد فكرتها، أو يساهم فى تكوين أبعاد الشخصية، فإذا كان “شادى” هو –ظاهريا- الشخصية الرئيسة فى العمل، و”شادى” مريض بالتوحد، فقد جاءت الكاتبة بما يساهم فى الفهم العلمى للحالة حيث ذكرت أن الطبيب النفسى يقول للساردة{تسجيل المخاوف يُحررها، الأفكار حين تخرج من رؤوسنا مكتوبة أو منطوقة نراها بشكل مختلف ونعيد الحُكم وربما ترتيب الأولويات والنتائج}ص54.وهو ما حاولت أن تطبقه –عمليا- مع “شادى”.

وعندما تشكو الصديقة “غادة” لها إحتياجها للزوج الهارب من عش الزوجية دون أن تشارك وتبحث عن حل تكون فيه المفعول بها فى لحظة يصنعها آخر، فتطلب منها الساردة أن تتصل بزوجها، وأن تقول له كلمة السر-حيث أن الرجل (قفل) مغلق- لا يتم فتحه إلا بكلمة السر، فتحاول “مى” ان تقنعها وأن هذا هو الحل الوحيد المتاح، فتزعم الساردة أنها قرأت فى الموبايل، ما يصبح الدليل العلمى على قولها {أقرا فى الموبايل نتائج الأبحاث التى تؤكد أن العلاقة الحميمة تساعد على إفراز هرمونات السعادة، وتقوى جهاز المناعة وتخفف الألم وتحسن النوم، حتى لو اكتفى الزوج بالتقبيل فقط، فسيساعد ذلك على حرق 68 سعرا حراريا فى الساعة.. تخيلى؟}ص111.

لقد استطاعت المبدعة رشا عبادة أن تجعل من الطفل المريض بالتوحد معادلا موضوعيا للمجتمع فى روايتها “لا يكف عن الضحك” التى تقف بها وسط العديد من روايات المرأة العربية، التى سعت للمطالبة بحق المرأة فى الحياة والحرية، مقتحمة كل التابوهات المحرمة، وكأنها تسير فى مظاهرة، لا تحمل فيها غير الموهبة والقلم.

………………

[1] – رشا عباده – لايكف عن الضحك – منشورات بتانة – ط1 2024.