محمد عطية محمود

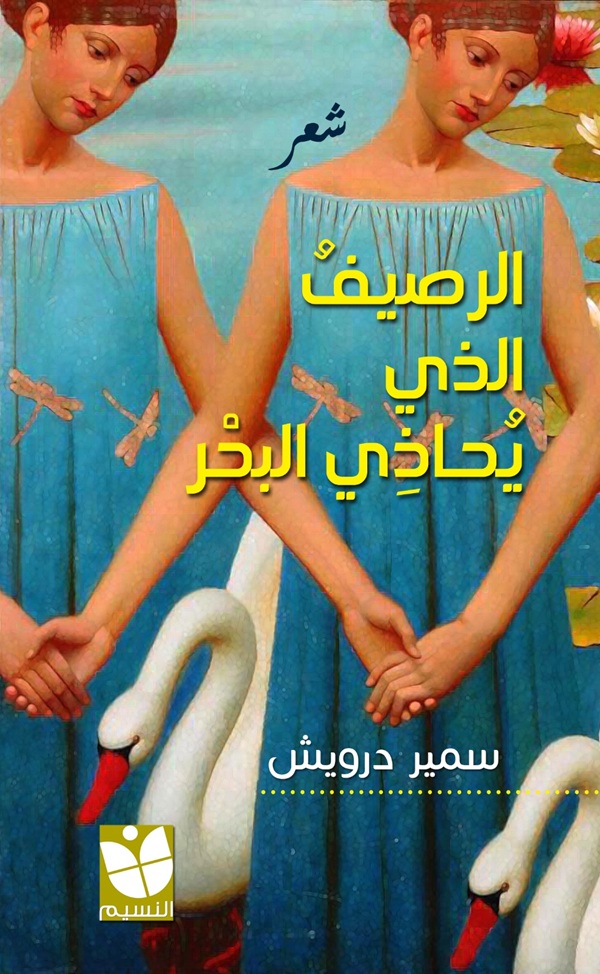

تبدو سمة التعانق مع الظواهر الطبيعية جلية من خلال نصوص ديوان “الرصيف الذي يحاذي البحر”(1) لسمير درويش، متكئة على، ومشيرة إلى علاقات كونية، تمتزج بها على نحو نفسي مراوغ، يستدعي هذه العلاقة الأثيرة التي تأسر الذات وتطوعها لتكوين علاقة مع كل تلك الظواهر والأشكال والتشكيلات اللونية، والتكوينات الحلمية/ التخييلية، التي تشكل الصورة الشعرية، وتحاول تجاوز الفضاء الواقعي، ومن ثم محاولة تجسيده وإعادة تكوينه من جديد برؤى متغايرة متماسة مع تلك الرغبة في إعادة الصياغة، ومن ثم محاولة تشييد علاقات جديدة أزلية معه، وربما كان هذا ما دفع إلى إقامة علاقة سردية للنص الخارج من رحم الحالة التي تفرض سطوتها وتأثيرها لتكون أركان بنيان متماسك فيما بين المتن الشعري والسمة السردية التي تحركه، وتلوح منذ بداية النصوص:

“الدماءُ البيضاءُ تنحلُّ علَى الإسفلتِ

قِطَعًا صخريَّةً وشموسًا صغيرةً،

والوجوهُ تنفثُ دخانًا غبيًّا،

وحصًى،

ودراجاتٍ ناريَّةً مضمَّخَةً بألوانِ العَلَمِ،

وشلالاتِ مياهٍ كاويَةْ”.

وهي التي ترتبط بالمشهدية التي تعتمد عليها اللقطة السردية في خصوصيتها، ولكن من خلال نوع من الغرائبية التي تتسق إلى حد كبير مع الحالة الشعرية أو المتطلعة لارتياد آفاق أخرى من العلاقة النصية أو الحالة المتولدة التي أشرنا إليها، وهو ما تطمح إليه النصوص وتعتمده من خلال الإصرار على تلك الحالة النصية المتشبعة بالتفاصيل، والتي تفضي كل مرحلة منها إلى أخرى متعلقة بها، كما يبدو من حالة الاستنفار والاستعداد التي توجدها المشاعر الجياشة للفراق أو الرحيل عن المكان المعتاد، كما يقول في نص “ليلة واحدة”:

“قبلَ الطيرانِ بخطوةٍ،

عليَّ أن أتذكَّرَ تقبيلَ ولديْنِ يشبهانِي،

وتركِ رائحةِ النومِ علَى ملابسِي،

وحكاياتٍ مؤثِّرَةٍ لأمِّي والمعزِّينَ،

وتغريداتٍ علَى أغصانِ الفيْكَسِ

التِي تتراصُّ علَى حوافِّ شارعنَا كراقصاتِ المعبدِ،

وكتابةِ رسالةٍ حاسمةٍ علَى صفحَتِي”

هنا يحتل المشهد الفضاء الشعري، ويسبغ عليه تراتبية سردية خاصة بالحالة التي تتعانق مع السديمي وغير المعلن من أسباب حالة الفراق التي يوشيها النص بهذه الإلماحات إلى الحياة وطقوسها في لحظة وداع نفسي مرتبط بالمفردات، التي سوف يبتعد عنها الشاعر، وهي التي تأتي في صورة استباقية يختلط فيها المادي مع المعنوي من روائح وحكايات وأصوات، وأغصان للزرع تطل من تفاصيل معتادة وحاضرة في وعي الكاتب وتاريخه على حد السواء..

هذا الهاجس الذي يتمكن من الذات ويجعلها على العكس تمامًا أكثر تشبثًا بمفهوم الحياة التي تلونها الحالة الشعرية بحسب الحالة النصية المجسدة للحالة النفسية التي تمثل ترمومتر الأداء في هذا العمل بين الأبيض والأسود، اللذين يأتيان صريحين في الغالب، ليقطعا بالحسم هذا التحديد ربما بالحواس التي تأخذ حيز الفعل المستمد من أنسنة المادي والرمزي في الصورة الشعرية التي تعمل على إنتاج حالة نصية تنمو مع استمرارية الأفعال المضارعة في تجسيد الحالة واستمراريتها، كما في نص “أحجار”:

الأحجارُ تتكلَّمُ ألوانًا، ومساحاتِ صهدٍ،

فأرهفُ السمعَ.. وأتقرَّبُ

أتقرَّبُ.. أتقرَّبُ.. ..

ولون الدم الذي ربما تمثل، وتجسد -تكرارًا- في العديد من النصوص إحالةً ضمنيَّةً وتشكيلًا بصريًّا للصورة التي ربما عبرت عن الحالة بشكل ما أو بآخر تتداخل فيه الألوان من خلال استدعاء حالات وجودها وتجسيدها، كما يقول في نص “تانجو”:

“خطوةٌ واحدةٌ وتبلغُ مبلغَ الشَّمْسِ

حيثُ تغمُرُ الأرضَ بعطْرِ نهديْهَا الوافِرَيْنِ،

وغوايةِ الدَّمِ الذِي يطفُرُ منْ عروقِهَا

نارًا لا يخْمَدُ لهيبُهَا،

والفُلْكِ التِي تجرِي فِي البحْرِ إنْ تنهَّدَتْ

وقالتْ للموجِ: كُنْ.. فيفُورْ”.

هذا التعاشق الكوني للون والدوال عليه من خلال الظواهر الطبيعية التي أشرنا إليها، والتي تتحكم في المشهد الذي يصوغ الشاعر من خلاله تلك الرؤية الكونية المنبثقة من الحياة التي تعبر عنها بامتياز مفردة (النهد) التي يكون لها نصيب وافر، وموظف، ضمن معجم كتابة هذا الديوان، وهي التي تتسق تمامًا مع سمة التكوين الدال عليه الدم كتجسيد للون، وكرمز لاستمرارية الحياة برغم كل الرتوش اللونية التي تقتحم المشهد وتغطيه بتأثيرها وما تدل عليه، كما في نص “دم داكن”:

“الإسفلتُ لا يؤدِّي إلَى نهاياتِ الأفْقِ

والسلالمُ لا تأخُذُ عاشقيْنِ إلَى السَّماءِ

لكنْ للدَّمِ قانونَهُ الفطريَّ

إنْ سالَ علَى وجهِ عروسٍ

مضمَّخًا باليودِ، والحنَّاءْ!”

لتشهد هذه التركيبة على وجود الحياة بشكل مغاير يتسق مع عبثية الحالة التي يرتادها النص للخروج من رحم المعتاد إلى براح التشكيل والتكوين الذي يتكيء على الجانب الفلسفي للأمور، كما يعمد إلى الألوان كتشكيلة مائزة تخطف الإيقاع البصري وتمضي به على مساحة المشهد الذي يتلون كي يتكون من هذا البراح المتناثر في نص “تتجلط الألوان” الذي يجمع بين مفردتي التجلط التي تشير إلى الدم، والألوان ذاتها التي تتسم بسمة الدم الفيزيائية، وهي التجلط..

“أضغطُ بحنوٍّ فتتجلَّطُ الألوانُ لحظةً، ثمَّ تسيحُ:

دفءُ الأبيضِ الساخِنِ فِي حنانِ الأحمرِ

قسوةُ الأزرَقِ فوقَ حيادٍ أسطوريٍّ، وخطوطٍ،

وثقلِ رائحةِ البارودِ علَى صدورٍ ناهدةْ.

أضغطُ بحنوٍّ فتتجمَّدُ اللحظةُ،

ربَّمَا أستطيعُ قراءةَ صورةٍ مخاتلةٍ،

هاربةٍ منْ إطارِهَا.. ما تزال!”

هنا يتشكل الواقع المحسوس على خلفية الألوان التي تقتحم السياق النصي لتكون ملامحه الرئيسة التي تختزل الحالة وتدمجها لتكوين مشهد جديد قادر على إعادة صياغة الأشياء لتتسق مع الحالة النفسية الدافعة للكتابة، بجانب التأثر بمدلولات الكون التي تتحول إلى دلالات كاشفة عن عمق أزمة التعامل مع الواقع، تأسيسًا لآلية مختلفة تمتزج فيها عدة عناصر لتهرب من إطار قديم للصورة إلى آفاق أكثر رحابة ومعانقة للا معقول إلى حد بعيد، لكن ربما جعله النص معقولًا ومتاحًا للتحقيق، من خلال إكساب الألوان صفة المشاعر الإنسانية للتعبير بها عن هذا التوجه الرافض للإطار/ السياق، والتي نجدها أيضًا على نحو ما يقول، في نص “غرفة الدفن”، سواء في مفتتحه الكاشف الدال على العلاقة بالحياة التي تمثلها هنا المرأة وترمز لها:

“تفتَحُ المرأةُ غرفتَهَا الأخيرةَ لترسمنِي بالأسوَدِ” ..

إلى أن يقول في ختام النص مجسدًا عدة علاقات متشابكة مع الحياة من خلال مفردات العلاقة العدمية معها:

“المرأةُ تريدُ ختامًا مكتوبًا بالنَّارِ

يصلُحُ خاتمةً تراجيديَّةً لمسرحيةٍ تصنعُهَا

ربَّمَا أسمَعُ صوتَ دقاتِهَا علَى الخشبَةِ إنْ سَكِتَّ

وموسيقَى متوتِّرَةً، ورياحًا، ونحيبًا،

وفخاخًا تصطادُ اللغةَ العابرةَ والأوهَامْ.

المرأةُ ترسُمُ وجهيَ الآنَ بالأسوَدِ الطينيِّ

ولا ترسُمُ حائطَ التاريخِ فِي خلفيَّتِي أبدًا”.

حيث يبدو التعانق مع اللون الأسود، كعنصر تكوين بصري، والطين كعنصر تكوين مادي؛ ليصنعا أثرًا نفسيًّا موغلًا، ومعبرًا عن حالة العدمية التي يشبهها النص بالمسرحية التراجيدية التي تستدعي مفردات اللغة التي ربما تتشكل لتعطي واقعًا مخاتلًا جديدًا وفخًّا من فخاخها.. ذلك التصاعد في فكرة التعامل مع التكوين وإبراز العديد من مفارقات التعامل مع الواقع، التي تصل في بعض المواضع إلى التعبير عنها كما يقول:

“وأنَا شمسٌ لا تتيقَّنُ منْ شيءٍ

حتَّى منْ مواقِعِ الكواكِبِ فِي مجموعَتِهَا

التِي تتلاشَى الآنَ تدريجيًّا،

تدريجيًّا.. ..”

ذلك التوغل اللوني الذي يتخفى هنا في اللون الضمني للشمس التي تمثل ضمير شخص النص، الذي ذهب عنه اليقين، واشتبك مع عبثية وجوده الفارق وصولًا إلى تأكيد الشعور بالعدمية، من خلال الظواهر الطبيعية والتشابك مع الكون ومفرداته، وهي الصورة الرمزية المترتبة على الحالة النفسية الواقع في أسرها، والتي تتعدد صورها المهيمنة على فضاء النصوص، لتنتج هذه الحالة من التواشج والتتابع الذي تبدو النصوص من خلاله على صلة وثيقة بعضها ببعض، وهي التي ربما عضد هذا الحس لدى متلقيها ذلك التسجيل التاريخي لكتابة النصوص، ذلك الذي يؤثر إلى درجة كبيرة في إعطاء هذا الإحساس بالتتابع وتقصي الحالة النفسية التي تتضافر لكتابتها عدة عوامل تقنية يلعب فيها اللون والتكوين المادي والمتخيل والفلسفي، دورًا مهمًّا إلى جانب هذه السردية التي ربما استقت مع المفهوم السيري، أو الموازي للحياة التي تعيد إنتاجها هذه الحالات النصية وثيقة الصلة والتشابك مع الواقع، حتى برغم محاولات جنوحها وخروجها إلى حيز اللامعتاد والمنطقي في كثير من المواطن..

سردية الحالة الشعرية

وهي سمة للحالة التي ربما شكلت ملمحًا هامًّا كما أشرنا، بانتشار هذا الحس على مدار النصوص، وإن غلبت على ملامح نصوص بعينها ودعمتها بشكل أكثر اقترابًا من مفهوم السرد كوحدة سردية تكاد تكون متكاملة داخل ذات النص، ربما باعتماد مشهدية نص سردي قصير، ربما جاء في بعض تلك النصوص كنموذج سردي مكتمل، وهو ما قد يبدو جليًّا من خلال نص “قمر وحيد”، الذي يكاد يلعب فيه الشاعر دور السارد بامتياز، يبدو من بداية النص المشهدية الكاملة التي تتحرك فيها الصورة لترسم عالمًا خاصًّا وله دلالاته النفسية التي تقر الحالة المتداخلة:

“قبلَ أنْ تغلِقَ الهاتفَ لتنامَ

كنتُ أعرِفُ أنَّ وسادةً باردةً فِي انتظارِهَا

وأنَّ حقيبةَ سفرِهَا واقفةٌ وراءَ البابِ

وأنَّهَا لمْ تنْسَ أنْ تلملِمَ ما تيسَّرَ منْ فرشاتِهَا

وأنابيبِ الألوانِ

وأنْ تعدَنِي أنَّنَا سنكونُ معًا في رحلةٍ قادمةٍ

عندَ التقاءِ الموجِ بالسحابْ”.

كما تأتي البداية السردية، بتتابع الفعل المضارع في نص “صورة جديدة للغرام”، لتصنع مشهدًا متحركًا، ودالًّا على الاستمرارية، وتجسيد الأثر الانفعالي الذي ينقل الحالة إلى حيز التأثر أو الحالة الموازية، باستخدام مفردات: الأخطبوط، والحبائل، وما تؤدي إليه من تجسيد للحالة المشهدية التي تأتي بها بداية النص لتحدد آليات الولوج إليه، فيما يقول:

“تنثُرُ أنوثتَهَا الفائضةَ عبرَ ضحكاتٍ أخطبوطيَّةٍ

تمدُّ حبائلَهَا فِي فراغٍ شاسعٍ يحيطُنِي،” ..

ليأتي الانتقال لعناصر الصورة التي تعود دائمًا للتعانق مع الألوان، لتكمل الجانب الآخر/ الموازي من الحالة، ليكمل التلاحم مع عناصر الصورة التي بدأت بتلك التراتبية السردية السابقة، ليقول:

“أنَا الذِي يشكِّلُ الأحلامَ إناثًا بأذرعَ أخطبوطيَّةٍ

ولا يطيقُ احتباسَ العصافيرِ الدافئةْ.

صورةٌ جديدةٌ للغرامِ هيَ،

شخبطةٌ ملونَةٌ علَى جدارِ القصيدةِ

وفرصةٌ للولوجِ العنيفِ إلَى عنفوانِ البحرْ”.

هنا يأتي الاشتباك أيضًا ليكمل التشكيل البصري الذي أحدثته بداية النص التي وسعت الفضاء الذي تتحرك فيه الحالة على المستوى النفسي، ولتخلق ردة الفعل التي تواجه بها الحالة الأنثوية المفرطة، في حين يبدو الشاعر ثائرًا على تلك الممارسات الضمنية التي يشتمل عليها فعل امتداد الحبائل، ومن ثم إحكام الحصار حوله ليعبر عن ذاته برفض الاحتباس، وهذه الصورة الجديدة للغرام، التي يعبر هنا باللون غير المحدد والمعبر عنه بالشخبطة، للدخول إلى العالم الموازي إلى القصيدة التي تمثل الحياة إلى حد بعيد، ربما كنوع من الاستعاضة النفسية التي يمارسها النص..

كما يأتي الحكي الاستباقي في تضاعيف المتن الشعري، في نفس النص، ليعبر ربما عن التمني والرغبة الشديدة الملحة، في عناق حالة مغايرة/ مشتهاة لا يعطي الواقع المتاح إمكانية تحقيقها أو مقاربتها، فيكون الولوج إلى تلك التقنية السردية/ الاستباق محاولة لتخطي عقبات الوصول الإنساني إلى هذه المرحلة من التواصل، الذي يعمق وجود الحالة السردية متضافرة مع المفردات الشعرية التي تفيض بالمعاني الدالة..

“حينَ نلتقِي:

ستظلُّ كلمةً محبوسةً فِي تضاعيفِ اللغةِ

ولا نكونُ عاشقيْنْ!

حينَ نلتقِي:

سأخبرُهَا أنَّنِي لمْ أطلبْ قهوةً كالمعتادِ،

ربَّمَا لأنَّ عناقَ شفتيْهَا لحافَّةِ الكوبِ الزجاجيِّ

جزءٌ أصيلٌ منَ الطقسِ،

وأنَّ النادِلَ لمْ يخْفِ دهشتَهُ منْ غيابِهَا،

وظلَّ ينظُرُ كلَّ حينٍ إلَى بابِ المقهَى”.

وهي الدلالات التي تكمن في استخدام الأفعال: ستظل، سأخبرها، وهي المسبوقة دائمًا بكلمة (حين) دلالة على هدم التيقن من الحدوث أو تمنيه، أو ما سوف يحدث على سبيل التقدير، ما يفتح المخيلة لكي تضع تفاصيل المشهد المتخيل في المستقبل/ الغيب.. ليعكس مدى التشوق لحدوثه، وتخيل ما يدور على خلفيته أو تأثيره دلالة شدة الوقوع في أسر الحالة والاستغراق فيها.. كما يبدو، أيضًا، بصورة أخرى في نهاية نص “بروفة أخيرة للموت”:

“سأصعَدُ الآنَ يا أحبَّائِي،

وسأَرَى منْ وراءِ الغيْمِ انفعالاتِكُمْ

بوضوحٍ!”

حيث يمثل الاستباق هنا محاولة تجسيد الحالة الميتافيزيقية التي يمكن من خلالها تحقيق معادلة الوجود والاطلاع على الواقعي والمادي من خلال المتخيل والمحسوس، على نحو ما يرفع من حالة التجسيد التي يستغرق فيها النص في حالة الموت التي يردها النص هنا إلى حالة أخرى من حالات التواصل حتى بعد الفناء بين الموت والحياة من خلال هذا الوسيط الميتافيزيقي الذي يجعل الروح هنا على اتصال ولها حرية الحركة وخفتها ولا تنقطع صلتها بالعالم، وتبرز من خلالها فلسفة الوجود الذي لا ينتهي فعلا بالموت المادي..

كما يأتي الذوبان في حالة الحكي، والانتقال عبر مستويات التعبير بين هذا الاستبقاء وهذا التأكيد على مشهدية اللحظة والحالة النفسية التي يجابهها الشاعر من خلال نصه الذي يتوحد فيه مع الحالة ويستغرق في تفاصيل أزمة الاغتراب عن الواقع المحيط الذي يكون فيه غياب الملامح مقترنًا بغياب الحياة التي يريد أن يصنع لها ملامح جديدة يتنفس من خلالها في نص “لا أعرفني”:

” كيفَ أخبرُهَا أنَّنِي لا أعرفُنِي بدرجةٍ كافيةٍ

ولا أرتاحُ لِي

حينَ أُرانِي بالمرآةِ المواجهةِ لسريرِي.

وأنَّنِي تفاجئُنِي خطوطُ وجهِي فِي كلِّ مرةٍ

كأنَّمَا غريبٌ يتسلَّلُ إلَى ملامحِي بخفَّةٍ؟!”

فالنص يعمد إلى تقديم الحالة التي تبدو فيها سمات الانشقاق والانفصال الدالين على عدم التوافق من خلال التعبير بالمرآة التي تتوازى مع العين وتقابلها في نفس الوقت لقطع مسافة الوصل أو الانقطاع على حد السواء، وفيها مغزى فلسفي مرتبط بالواقع والقدر الذي يسير باتجاه خطوط الوجه التي تمثل فترات العمر ودلالات تأثير الزمن والحياة عليها، لتصنع هذا النوع من عدم الألفة أو الاغتراب، ذلك الذي لا يمنع من طرح البدائل أو المخارج التي لا بد من الاتكاء عليها لمحاولة تحقيق معادلة الوجود، وإن كان بنوع من الاستراحة أو الاكتفاء بما تجود به تداعيات الحياة وصروفها، وهو ما يطمح إليه من خلال البحث عن الذات التي ربما كانت مقترنة بالآخر/ هي/ الأنثى/ الحياة بدلالة التأثر بالغياب قبل الحضور الذي يمثل معادلة وجود الذات في حيزي المكان والزمان.. فيقول، ربما ليغلق دائرة النصوص/ الحالات النصية بهذه الرغبة التي استخدم لها الاستباق كي يعبر عن الرغبة الشديدة مرة أخرى في إيجاد معادل الوجود في الحياة:

“ستكونُ ملامحَ بديلةً أتكئُ إليهَا

كلَّمَا اشتقتُ إلِى مقابلَتِي!”

……………………………………..

- الرصيف الذي يحاذي البحر ـ سمير درويش ـ دار النسيم للنشر والتوزيع ـ القاهرة ـ الطبعة الأولى، 2013.