راجي بطحيش

سأعود بلا دموع

للمرة الخامسة عشرة، بعد الألف ربما، خرج جميل من محطة پاسي. ودون أن يعترف بذلك في قرارة نفسه، ككل مرة، لم يكد يصدق أنه يسكن قرب هذا المنظر الخلاب، الذي تطل عليه المحطة والحي السادس عشر من پاريس، خصوصًا من طرفه الجنوبي المطل على نهر السين وبرج إيـﭭـل، ذلك الذي يتلألأ رأس كل ساعة ليذكر المرء بخسارته لساعة جديدة كاملة في ذلك المكان.

ساعة ضمن ساعات مرَّت دون دافع سوى البقاء على قيد الوقت. ساعات لم يفكر فيها كيف علقت هذه المحطة على حافة النهر هكذا، دون أن تقع، ودون أن يُعرَف ما يستتر تحتها من أغصان سميكة وحشائش وطمي، ومخلوقات سرمدية وفئران استحالت وحوشًا، وبقايا فضلات بشرية تعتقت كالنبيذ، فأكسبتها السنوات شكلًا يصلح للعرض في متحف يمكن استحداثه ضمن متاحف پاريس التي تجاوز عددها الثلاثمئة متحف، لكنها ما تزال تبحث عن مواضيع وثيمات جديدة تؤسس نفسها حولها: متحف الجوارب، متحف الأنوف، متحف المؤخرات. وهذه المرة ربما: متحف خراء پاريس “”Paris Merde.

مثل كل يوم، ولمرتيْن على الأقل في اليوم، يسأل جميل نفسه: ماذا لو التقى بشخص يعرفه من البلاد، أو بعائلة من حمولته الموسَّعة التي تشهد تصاعدًا طبقيًّا متسارعًا، جاءت تقضي إجازة الربيع في مدينة النور وديزني مدينة النور، كما يفعل الجميع من أبناء الطبقات المتصاعدة في العالم؟ ماذا سيقول لهم عما يفعل في هذه الساعة، بينما الجميع في أشغالهم: جئتُ أصور برج إيـﭭـل من الضفة اليمنى إلى السين، وأندهش للمرة المليون! ثم لماذا قد يختار سائحٌ أن ينزل في هذه المحطة، رغم أن المشهد من تروكاديرو أوضح، مثل صفعة على الوجه، وأعمق في “بير حكيم”؛ حيث يبدو البرج بأبعاده الحقيقية جاثمًا على أكتاف الأرض.

بدت الطريق الصاعدة من فوهة القطار إلى فوهة “البيت” عادية مثل كل يوم. حتى الحوانيت والمخابز والمقاهي، كانت كأنها تحتفي بيومٍ جديد من الرتابة. طبق اليوم. كعكة اليوم. القهوة لا تتغيَّر. نبيذ من طيز النبي تعتيق عام 1889، أو من شاتو فلان وعلان. جزارة الشارع تعرض فخذة الخنزير المدخن الأخرى بتعففٍ، كأنها رداء من تصميم إيـﭫ سان لوران أو زهير صعب. كأن فخذة الخنزير ستفوح بعطر الياسمين إن بقيت هكذا؛ ملقية تتشمس. كأن لا ديدان ستنهشها إذا ما طال انتظارها، بل فتات حبق ستهبط عليها من حيث لا تعلم.

دخل جميل البناية التي يقطن فيها مع ﭬـنسان. أدخل رمز ولوج البوابة التي تفضي إلى باحة صغيرة، تملؤها الكراسي الفولاذية المدهونة بالأزرق الغامق التي تحتلها القطط وتتزاوج عليها بين الحين والآخر بشكل موسمي، ويرتادها السكان وزوارهم على استحياءٍ للتدخين، وتبادل الأسرار التي تتزاحم في الردهات والمداخن طيلة الأسبوع، لتتجمع في الباحة كل أحد. ورغم أن العديد من السنوات قد مرَّ على وجوده هنا، لم يشعر جميل المدخِّن الشَّرِه، ولو لمرة، بالراحة في الجلوس فيها ذات عصرونة أحد عذبة، لأسباب عدة: أولها وأهمها لغته الفرنسية التي لا تتناسب مع عدد السنوات التي قضاها في فرنسا. وثانيها أنه حتى تلك اللحظة، لم يكن يشعر بأنه جزء من هذه الكينونة البورجوازية، بحدودها الواضحة، المعروفة سلفًا، والتي لا تموهها الابتسامات التي تُوزَّع وتُلقى دون حساب. كان لا زال يشعر أنه ذلك “الآخر” الموصوم ببداوته. حتى صندوق البريد، هذا الذي يفتحه الآن، ليس مكتوبًا عليه اسمه ولا اسم عائلته إلى جوار اسم ﭬـنسان.

لم يجد جميل بين البريد، الذي يحوي في أغلبه على نشرات ترويجية أو إعلامية من السلطات المختلفة، أية رسالة باسمه. لم يكن يعرف أصلًا ما الرسالة التي ينتظرها؛ لم يعد أحد يكتب رسائل ورقية الآن. وحتى أوراق الإقامة الفرنسية، بعد كل هذه السنوات، كان قد أهملها تمامًا. خصوصًا أنه قد تعامل مع البيروقراطية الفرنسية بنوع من السخرية والتعالي، حيث اعتبر أن تلك الإجراءات العالقة المنظمة لوجوده هنا لا تليق به، بل تخص طالبي اللجوء من ضحايا الحروب، وأنه ليس بحاجة إلى كل هذه المتاهة والإهانات المترتبة عن فظاظة موظفي الهجرة ونظرتهم المحتقرة. ناهيك عن التجوال بين المكاتب المقبضة، والذي يتطلبه السعي لاستخراج مثل تلك الوثائق. وما يصاحبها من اختراق الحياة الشخصية من أجل إثبات انخراطه في علاقة زوجية مع مواطن فرنسي، هو أصلًا لم يحثه مرة واحدة على السعي في إتمام تلك الإجراءات المرهقة والطويلة من أجل تنظيم وضعه القانوني في فرنسا، كأن الأمر لا يعنيه، أو كأنه يعني فقط طبقات وفئات بائسة توجد خارج حدود شارعه والدائرة السادسة عشرة إجمالًا، ما جعل جميل يقتنع أو يتوهم بأنه مختلف، وبأن يد شرطة الهجرة لا يمكن أن تطاله مع أنه يعيش على تأشيرة سائح نفذ سريانها منذ عصور.

ربما كان ينتظر رسالة بخط اليد؛ تذكره بأنه موجود.

في الشقة الپاريسية التي لا تشبه الشقق التقليدية الضيقة المنتشرة في جهات المدينة الشرقية، كان كل شيء مُلَّمعًا وموضوعًا بعناية في مكانه السرمدي في انضباط شديد للغاية. كان قد اضْطُرَ إلى مغادرة الشقة مبكرًا مع ﭬـنسان ليتسنى لعاملة التنظيف الانقضاض على الحيز؛ تلميعه وترتيبه بهذا الشكل المربك. جلس جميل إلى المائدة يدخن ويشرب قهوة باردة من بقايا الصباح، ثم لمح ورقةً مكتوبًا عليها بعربية مصابة بارتجاج تشكيلي صارخ. تناول الورقة بحذر، فقد كانت بحد ذاتها حدثًا نادرًا وغير مقنع، لم يعتَد عليه. منذ متى يكتب أحدهم في هذا البيت بخط يده، وبالعربية أيضًا حتى لو كانت حروفها مصابة بالجفاف؟!

“حبيبي،

اليوم دعوتُ بعض الأصدقاء إلى العشاء؛ آن ماري عادت من غينيا الجديدة وهي حزينة قليلًا، لذا سنحتفل معها بعودتها. سأطهو أرنبًا بالسبانخ وحساء مخ. أرجو أن تشتري بعض الأجبان من متجر ميشلين.

ﭬـنسان”.

انتابت جميل مشاعرٌ مختلطة؛ من جهة ضاق ذرعًا بأمسيات الطهو والأصدقاء التي يولع بها الفرنسيين ومنهم ﭬـنسان. ومن جهة أخرى، نادرًا ما كلَّفه ﭬـنسان بمهام تخص البيت، خصوصًا في التعامل مع عزومات الأصدقاء التي لا تنتهي. لكن ترك رسالة بخط اليد كان بحد ذاته لغزًا غريبًا؛ فرغم أن الرسالة مكتوبة بأحرف مرتجة، كانت الصياغة صحيحة نسبيًّا. كما أن ﭬـنسان كان باستطاعته أن يرسله رسالة واتساب عادية. ومتى كتب هذه الرسالة، لقد خرجا معًا تقريبًا؟!

بدت علاقة جميل وﭬـنسان علاقة زوجية مثلية مثالية، تذكر بالكثير من العلاقات الشبيهة في المدن الغربية الكبرى في أوساط الطبقات التي تتمتع بوضع اقتصادي مريح وأحيانًا مريح جدًا. ولكنها في الحقيقة لم تكن كذلك، لأنها لم تكن متوازنة بتاتًا. كان جميل بعد فترة وجيزة قد اعتاد سبل الراحة التي توفرها له هذه العلاقة، مثل المسكن والطعام والحياة الاجتماعية، مما جعله يتنازل بدافع الكسل عن بذل أي مجهود لبناء حياة حقيقية في پاريس من عمل دائم، أصدقاء، أوراق ثبوتية وما إلى ذلك. وحوَّل هذا الكسل والاسترخاء إلى تعلُّقٍ وارتباطٍ غير متكافئ. خصوصًا أن الحب يبقى في مثل هذه الحالات مصطلحًا مطاطًا وهلاميًّا، لا يمكن ترجمته إلى حقائق مثبتة.

ثمَّة نواة صلبة لم تُزحزح عن مكانها منذ سنوات، منذ التقى ﭬـنسان وجميل لأول مرة في ذلك الزقاق المظلم الذي دخله جميل بالخطأ في تلك الليلة. فلنقل إنه لم يدخله بالخطأ، بل إن دخوله وعبوره لم يكن ليغيِّر شيئًا في مسارات تصاعُد وتطوُّر ما سيأتي لاحقًا، من وقوع في حب متأجج وأيام ساحرة، والاستحقاقات التي جاءت بعدها وجميل يوشك على مغادرة پاريس. وقد بقي كذلك طيلة السنوات الأولى من العلاقة؛ في كل لحظة معطاة كان يوشك أن يغادر پاريس وهو على حافة الاختفاء من حياة ﭬـنسان، كأنه ينام على حقيبة سفر مجهزة دائمًا، وحاضرة للاستخدام الفوري. وهكذا تشكلت النواة.

بالنسبة إلى ﭬـنسان، كاد أن يجن من زئبقية جميل هذه. سفر وعودة. مكوث لبضعة أشهر، ثم السفر مجددًا. كانت عدم قدرة ﭬـنسان على الإمساك بجميل ووضعه في بيته الأنيق الذي يحلم كل فتى من العالم الثالث أن يعيش في إحدى زواياه، هي ما تفقده توازنه وتبقيه في خضم فانتازم العلاقة حين تتمأسس، وحين يترك جميل بلده نهائيًّا وينتقل للعيش معه في پاريس. وبالنسبة إلى جميل، كان الصراع الداخلي أكبر؛ فپاريس المريحة بالنسبة إليه تتمثل في ﭬـنسان. لكن مساره المهني لن ينمو في شقة ﭬـنسان، وهو لا يملك قدرات لافتة لتطوير مثل هذا المسار خارج الشقة؛ أي في پاريس، ليبقى فيها وهو يكره البيروقراطية والسعي لخطف الفرص الثمينة وركوب الموجة. كانت فرصته الذهبية والتاريخية هي مروره بذلك الزقاق في تلك الساعة من ذلك اليوم. كأنه قد بذل الجهد المطلوب منه في هذه الحياة كي يكون مختلفًا عن.. عن الآخرين، الآخرين!

لكن السنوات الأخيرة كانت مختلفة بالنسبة إلى علاقة ﭬـنسان وجميل. فبعد تقدُّمه بالعمر وتجاوزه جدار الأربعين بقليل، كان واضحًا بالنسبة إلى جميل أنه لم يحقق شيئًا ذا قيمة مهنيًّا في البلاد أيضًا. خصوصًا أن أصدقائه المقربين من المدرسة الثانوية والجامعة بدوائرهم الأوسع والأضيق، وبالأخص من الموهوبين فنيًّا وأدبيًّا أو يدعون ذلك، أو من المحسوبين على عالم الجمعيات الأهلية، أو ممن أكملوا الماﭼـستير والدكتوراه، كانوا بأغلبهم قد رسخوا مكانة ما في حقل أشغالهم واهتماماتهم، بينما هو الوحيد الذي لا ينخرط بأمر حتى النهاية، لا يتبنى قضية ما أو شأن عام ويخلص له بصدق وبكافة جوارحه، لا يبادر بشيء أو بمشروع خارج النطاق المحدد مسبقًا ضمن إطار معروف وصارم. كما أنه لا يحمل رأيًا واضحًا في أي شأن عام، حيث كانت الأمور العامة وأخبار الفظائع الآتية من الشرق كأنها تحدث في مجرة أخرى. وهكذا، وبعد أن استنفذ جميع السبل لإشعار ﭬـنسان –ونفسه بالمثل- بأنه ينجز مهام وطنية اجتماعية مفصلية في البلاد لا تمكنه من الاستقرار في شقة پاسي، جاء في إحدى الرحلات القصيرة البديهية جدًا، ولم يغادر الشقة بعدها إلا من أجل حضور جنازات لا تنتهي.

بالنسبة إلى ﭬـنسان، فقد كان الأمر رائعًا. أخيرًا أصبح العشيق الفلسطيني الموسمي قابعًا في حياته وفي شقته المطلة بخجلٍ على نهر السين، وها هو الآن يستطيع الظهور مع زوجه في جميع السهرات وافتتاحات المعارض الفنية وأعياد الميلاد الأكثر بريقًا في المدينة، دون أن يشعر بكهولته ووحدته وسط مجتمعٍ متطلب يراقب كل شيء، ويخاف من الكهل المثلي الذي لا يعيش حياة زوجية جلية وواضحة، وتسير وفق قوانين المجتمعات الهوموبورجوازية الصارمة.

على الرغم من أسماء الطبخات المقززة، لا يتذكر جميل أنه شاهد في المطبخ -بمعنى مطبخهما، هو وﭬـنسان، إن جاز التعبير- أجزاء حيوان ذُبِحَ للتو بحيث يمكن تعريفها: على سبيل المثال رأس خنزير أو ذيله أو أمعائه، أو مثلما في حالة اليوم، أرنب كامل أو أجزاء يمكن إرجاع مصدرها إلى كائن ما. لطالما أعجب جميل بقدرة الفرنسيين على إخفاء جرائمهم بما يخص فنون الطهي، كأن اللحوم وقطع الحيوانات المختلفة ولدت على شكل شرائح أنيقة هكذا لوحدها. حتى الأسواق التي كان يتردد عليها بصحبة ﭬـنسان في نزهات أيام السبت الخريفية والشتوية، كانت اللحوم تُعرَض فيها بمنتهى المنطق الجمالي الذي يُبعِد عن أصحابها عار تعذيب الحيوان قبل ذبحه وتقطيع جثته في مخابئ سرية، قبل تحويلها إلى معروض ذي قيمة جمالية تخص عالم فنون الطهي. وهكذا تفقد القطعة النهائية المقدمة على الطبق، برهافة حسية لافتة، علاقتها بماضيها العنيف. حيث أن الجريمة هي نفسها، والحكمة تكمن في كيفية جعلها “نظيفة” إلى أبعد الحدود، وإلى درجة إخفاء منطق ارتكابها أصلًا. وهو أمر يتقنه الفرنسيون، بينما يفشل فيه العرب المولعون إستعاريًّا بالذبح، فشلًا ذريعًا.

في ذلك اليوم، اهتم جميل بموضوع المخ والحساء الذي سيعده ﭬـنسان: هل سيشتري ﭬـنسان المخ من السوق في أثناء عودته، أم أنه موجود في الثلاجة لكنه لم ينتبه إلى وجوده أصلًا؟! توجه جميل إلى الثلاجة بشعور غريب يشبه الفزع، الفزع من حقيقة كونه يعيش في هذا البيت، لا يكاد يغادره، بل ويفتح الثلاجة عشرات المرات في اليوم من أجل إخراج وإعادة الكثير من الأشياء، دون أن ينتبه إلى وجود المخ من عدمه حتى لو كان الفرنسيون يتقنون تحويل أفظع الأمور إلى منشآت فنية بمبررات تشكيلية! وبالفعل كان الطبق الذي دخل الثلاجة قبل يوميْن، والذي اعتقد جميل أنه قرنبيط مخلل ومصبوغ بمحلول الشمندر، هو المخ المُعَد لحساء المساء. شعر جميل بانقباضة في القلب أمكن سماع صوتها، وتعرُّق بارد غير مألوف في مثل هذا الوقت من السنة، دون أن يدرك بحق مصدر ذلك الشعور؛ أهو بفعل المخ الذي بدا أشبه بالقرنبيط، أم بفعل خوفه الدائم من ﭬـنسان. خوفه من التفاصيل التي تفوته. خوفه من حقيقة أن روحه باتت معلقة بمزاج ﭬـنسان، وأن أي خلاف معناه أنه سيجد نفسه بلا شيء. أو بتعبير أكثر ميلودرامية “في الشارع”. بلا مكان ينتقل إليه في پاريس، وبلا إمكانية للعودة إلى البلاد، بعد أن فاته الكثير، ولا يحمل بعد ما يبرر عودته.

اجتاحت تلك الهواجس رأس جميل، وأخذ يفكر بالجبنة التي عليه شراؤها للعشاء. خاف أن يخفق في المهمة الدقيقة. إذا أخطأ في أنواع الجبنة، تنوُّعها وأيها يلائم طبيعة العشاء والضيوف، فسيبدو أمام الجميع أشبه بريفي يحاول جاهدًا أن يكون جزءًا من المشهد المُختار بعنايةٍ للأشخاص المُختارين بعناية أكبر. كما سينفضح هذا الخلل بشكل جليٍّ إن اتصل الآن بـﭭـنسان وسأله عن أنواع الأجبان، مع أن الأمر طبيعي جدًا، فمن البديهي أن يتصل الأزواج ببعضهم البعض للسؤال حول المشتريات المنزلية والتخبُّطات بشأنها. إلى درجة أنه في كثير من الأحيان يصبح الحديث حول قائمة المشتريات؛ توسيعها، تقليصها، ثمنها، وضروريات محتوياتها لكل فرد، الصمغ الباقي الذي يحفظ للعلاقة درجة مقبولة من الحيوية والديمومة. ولكن في حالة جميل، أو فلنقل بالنسبة إلى مخاوفه غير المتناسبة مع الواقع، كانت أخطاء مثل هذه تهز توازن الرعب الذي آلت إليه العلاقة، من منظوره الذي قد يكون محدودًا وضيقًا وغبيًّا إلى حد ما!

من حظه أن ميشيل صاحب دكان الأجبان كان لطيفًا معه وأقل صرامة من الآخرين فيما يتعلق بالثقافة الفرنسية في الطعام والشراب. حاول جميل استمالته كي ينصحه بأجبان من نوعية جيدة وغير متداولة كثيرًا إلى درجة الندرة، وهو إن كان قد تعلم درسًا جيدًا عن هذا المجتمع فهو عشقه للندرة: ندرة المأكولات، ندرة الأنبذة، ندرة الأشخاص وندرة الأماكن. أخذ ميشيل ينبش له أنواعًا، لم يعد أحد يسأل عنها، ويدعه يتذوقها، حتى كاد يتقيأ في وجهه. لم يفهم قط ما الذي يجعل قطعة من جبن الكاممبير مثلًا ألذ من غيرها، مما أجبره في النهاية أن يختار عشوائيًّا نوعيْن من الجبن، وزجاجة من نوع النبيذ الذي يحبه ﭬـنسان، والذي حفظ شكله واسمه عن ظهر قلب خصيصًا لمثل هذه الورطات. وفي حالة ما إذا أحضر كل ضيف زجاجة نبيذ واحدة، فمن الأفضل أن تكون هناك زجاجات إضافية احتياطًا.

فرّ للحظات طويلة نسبيًّا من مخاوفه، وفكر في ما يتعاطى معه في تلك اللحظات، فهو مشغول مثلهم في أسئلة مصيرية وجودية هامة: أي جبنة نشتري، وأي نبيذ؟! هل نطهو مؤخرة الخنزير أم خصيتيه؟! وكيف نكون أكثر تميُّزًا وندرة وتفرُّدًا مقارنة بالغير؟! “صرتُ واحدًا منهم منشغلًا بهموم البورجوازيين. بينما هم هؤلاء يفقاؤون القمل في شعور بعضهم البعض”، كانت تلك مجرد سحابة وهم عابرة، لم تلبث حتى تفككت فوق بحيرة طحالب مخضوضرة ومنسية في غابة ﭘـولونيا القريبة.

ما أن وصل البيت حتى عاد القلق السرمدي يحتل جبينه، كما هو الحال دائمًا قبل حضور أصدقاء ﭬـنسان للعشاء، فأصدقاؤه عادة لا يزورونه هنا؛ حيث لا أصدقاء حقيقيين له في پاريس، إذا استثنينا بعض المجموعات من الشبان الجزائريين والمغاربة الذين تعرَّف عليهم في حمامات الشواذ، واعتاد أن يلتقي بهم من حين إلى آخر في بارات شمال شرقي المدينة لأغراض مدمجة! هؤلاء الذين لا يفهم حرفًا مما يقولون، إلا إذا تكلموا بالعربية الفصحى المدمجة بالفرنسية السهلة التي لا تشمل تصريف أفعال بأزمنة معقدة، فكل شيء لديهم بالمضارع البسيط الذي يفضله جميل عن كل أزمنة اللغة الفرنسية. حتى جلساتهم الغرائزية في شققهم المتهالكة بمحيط بيلـﭭـيل وجار دو نورد، يطغى فيها المضارع على الزمان والمكان أيضًا. هناك يشعر جميل باللحظة الراهنة فقط، ينسى ماضيه وغده وهواجسه، حتى أنه لم يخبرهم مرة أنه يقيم في شارع ﭘـاسي الذي يبدو بالنسبة إليهم في كوكب آخر. هم ببساطة لم يسألوه، لم يسألوه ماذا يعمل، إلى أين يذهب عندما يغادرهم، أي خط مترو يستقل، ببساطة شديدة. تلك البساطة التي تجعلهم يرددون الجمل الدينية وذكر “الله” بالفصحى بلا توقف، بينما تنتشر الخمور والحشيش ومواد أخرى على المائدة المنخفضة الدبقة من كثرة طبقات الاستخدام المتنوعة التي تمر بها دون أن ينظفها بحق. إنها تلك البساطة التي تجعل أحدهم، كريم أو ميهوب أو عز الدين، ينظر في عينيه ويقول له ما معناه: “أنا أحسدك على أنك من فلسطين، حلمي زيارة الأقصى”. وهي تلك البساطة التي تتحول بها كل تلك الأرائك المشبعة بفتات التبغ وجزيئات مواد أخرى، إلى حلبة للجنس الجماعي. ببساطة شديدة. بمزاج. بمزاج صامت. دون تحليل مفرط. دون أسئلة. مجرد تبادل أولي للذة. دون جلسة استيعاب وتأمل زائد عن الحاجة حول الأنا والنحن والأنتم والهُم، وعمَّا سيحدث الآن. كان جميل يفر من الشقة مثل سندريلا، بعد أن يسترخي الجميع بتأثير الكحول والحشيش والقذف المتعثر، خوفًا من سيناريوهات عنيفة قادمة لا يدرك أسباب تصوره لها. خصوصًا عندما يبدأ المضارع المريح بالتبُّدل وبارتداء أقنعة أزمنة أخرى.

يمكنك أن تقضي وقتًا في حدود ساعة أو ساعتيْن، أو ربما أربع ساعات كحدٍ أقصى، مع أشخاص من هذه النوعية. لكن لا يمكنك توقع كيف سيبدو يوم كامل أو أكثر، أو كيف يمكنك قضاء حياة كاملة في مثل تلك الشقق خارج إطار تلك اللحظات الاستشراقية المقطرة، أو كما كان جميل يسأل نفسه ببساطة: إن كان يستطيع العيش بين هؤلاء، في حال غادر شقة ﭘـاسي نهائيًّا. كانت الإجابة حاسمة دائمًا: لا يمكنك، بما أنك لا تعرف كيف تبدو الحياة هناك خارج أوقات إنتاج اللذة، فالسقوط حينها سيكون حرًا، دون كابح.

منعت نعومة الأرضية في شقة ﭬـنسان جميل من السقوط الحر. الباركيه البني الذي يمتص الضربات والأوزان البشرية التي تفوق المتوسط المثالي بقليل، المراتب المعبأة بريش الطيور الأرقى والأفخر، وتلك الأرائك التي لا تلبث أن تداهمها بقعة صغيرة تحمل ذاكرة ليلة أمس أو قبل أمس، حتى تختفي كأنها لم تكن، وتعود الأرائك لامعة وخالية وبلون واحد، لا يمكن حشر بقايا حشيش أو مناديل ورقية أو رسائل سرية في فراغاتها بين الوسائد والقاعدة، كما لا يمكن نسيان جورب أو سروال داخلي أو مطاط واقي في ثناياها. حتى السجادة الإيرانية التي جلبها ﭬـنسان معه خصِّيصًا من طهران، كأنها لا تمتص شيئًا. لا تترك شواهدًا على فتات أرنب أو حتى ورك خنزير صغير رضيع تمت قرمشته ها هنا قبل يوميْن. فكما يذيب النبيذ الدهون ويحيل ذكراها إلى واقع أنيق، فإن هذه السجادة لا تترك حيِّزًا للسقوط إذ تسلب السقوط جدواه ودوافعه الحقيقية؛ المبررة منها والمفتعلة. حتى رائحة التبغ المحروق في ليالي الشتاء، تعبئ نفسها في القواوير والزهريات التي تمت لملمتها من جميع جهات الأرض وأصقاعها، كأنها تحاكي أساطير مبتذلة رُوِيتْ بالفعل عنها ولم يصدقها أحد.

طبع ﭬـنسان قبلة على خد جميل، وعندما شارفت شفتيه على الانزلاق نحو شفتي جميل، فاحت من أنفاسه رائحة كريهة يتحسس منها جميل، هي خليط من البيض والتونا والمايونيز؛ مكونات سلطة يتناولها الپاريسيون في الظهيرة في المقاهي المترامية عند أقدام شركاتهم وخاصرات حوانيتهم، وذلك عندما يكونون بانتظار عشاء دسم، فالبروتينات المتوفرة في هذه السلطة كافية لتصبّر المرء على جوعه طوال اليوم، وذلك كما يبدو ما فعله ﭬـنسان. بالنسبة إلى جميل فإن رائحة الفم الكريهة كافية لجعله ينفر ممن يقف أمامه وتلتصق أنفاسه بأنفاسه، وإلى درجة الكره اللحظي والتجاهل. وهكذا بينما انهمك ﭬـنسان في تجهيز العشاء في المطبخ، تظاهر جميل بأنه يرتب شيئًا ما في الشرفة كي لا يحظى بقصف جديد من الأنفاس الكريهة. أخذ يفتعل مهام في الشرفة الصغيرة التي تطل على بنايات الخمس عشر الشاهقة. يسقي القوارير الذابلة بفعل الشتاء الطويل وقوارة الصبار التي لا تحتاج للماء، خصوصًا بعد أن أصبحت بقوام بلاستيكي وتربة متشققة لا يمكن إعادة ترطيبها.

تسلَّلت روائح أخرى من المطبخ، لتقهر الروائح التي كانت ما زالت تعشش في مستودع الخوف الذي كان يزدحم يومًا بعد يوم، ويثقل الحمل على أكتاف جميل التي كانت تتهاوى أصلًا بفعل الراحة السرمدية، أو الاختباء طوال الوقت في أماكن مريحة لتجنب مواجهة أي أرض شائكة أو تشمل ولو حتى شوكة واحدة طرية. فاحت رائحة الشومر المغلي الذي يضعه الفرنسيون قرب شرائح اللحم لإضفاء طعم مُعطَّر على تجربة التذُّوق، وموازنة زناخة اللحوم والأجزاء الداخلية للبهائم المختلفة بأنواعها.

لم يكن عبير الشومر المنهار كافيًا ليزيل عن أكتاف جميل ذلك الثقل الذي كان يشعر به في كل مرة تواجد فيها مع ﭬـنسان في البيت وحدهما، وهو شعور ينقضي بسرعة عجيبة -أو فلنقل فورًا- عندما يغادر أحد الزوجيْن المنزل، فيتنفس الآخر الصعداء، كأن صخرة ثقيلة أزيلت عن صدره. كان هذا الثقل يستفحل في نهايات الأسبوع، خصوصًا عندما يقرر ﭬـنسان أن لا مزاج له للخروج من البيت حتى إلى المقهى المقابل أو إلى السينما في مونبارناس، أو للقاء أصدقاء في أحد المتاحف أو الجاليريهات المتكلفة. في مثل هذه الأيام، كان جميل يخترع أي ذريعة للخروج والذهاب إلى إحدى ساونات الشواذ التي يرتادها المحليون والقليل من الأجانب، ومضاجعة مجهولين، أو زيارة “شلة الأنس” على ما تحويه مثل تلك الزيارات من تداعيات واستحقاقات.

في مثل تلك الأيام، كان جميل يحرص على عدم ممارسة الجنس مع ﭬـنسان إثر عودته، والتحجُّج بأي شيء كي لا يلحظ ﭬـنسان التغيُّرات التي كانت تحدث عادة في جسم جميل بعد الساعات الحافلة بتعدد الشركاء وتنوع أحجام أيورهم وقبضات أياديهم، تغيُّرات مثل صعوبة القذف أو استحالته بعد عدة جولات من القذف، أو توسُّع الشرج وبروزه إلى الخارج، وتحوُّله إلى ما يشبه الوردة الجورية الزهرية المتفتحة، لزجة الملمس بفعل الكريمات والزيوت والمرطبات التي كان يولع بعض عشاق الصدفة بدهنها وحشوها داخل الشرج الغريب القريب المجهول دون حاجة (خصوصًا عند الأخذ بعين الاعتبار معطيات جميل الجسدية ومرونة فجواته)، ودون أن يعرف علماء الاجتماع والجنسانية سببًا تاريخيًّا/ اجتماعيًّا/ ثقافيًّا لذلك الولع الرجولي! هذا غير أثار الأسنان حول الحلمات، والمص في أنحاء العنق وأسفل الأذن، وآثار الأصابع المكتنزة على الكتفيْن. ورغم كل تلك الاحتياطات التي تبدو منطقية وكافية، لم يكن جميل يعرف أن ﭬـنسان لا يعتقد ولا يتخيل أن جميل يخرج أيام السبت والأحد من البيت، ويغيب كل هذه الساعات، ليصلي في الكنائس الفارغة من المصلين أصلًا، أو ليجلس ساعات متواصلة على المقهى، أو ليشاهد ثلاثة أفلام متتابعة. مع العلم أن ثقافة جميل السينمائية كان قد اكتسبها من ﭬـنسان وأصدقائه، كما أنها لم تكن حقيقية وبقيت فجة ولم تتطور، تعتمد على الانفعال اللحظي البدائي والصدفة، لا التراكم المعرفي المنطلق من إلمام عميق بتاريخ السينما وتحولها إلى حاضنة للفنون جميعها، كي يكون باستطاعته اختيار الأفلام ذات الطابع الفني بنفسه، وبثقة وبذائقة حرة. انسحبت مسألة الذائقة أيضًا على المعارض والمتاحف وفضاءات العرض غير المفهومة ضمنًا، فقد كانت تلك الذائقة لدى جميل غرائزية للغاية وريفية إلى حد كبير. وبينما كان مرافقيه إلى تلك الأماكن يبدون معرفة تقييمية مركبة، ناتجة عن ثقافة فنية رفيعة وقدرة على التمييز بين العمل المتقن والتحديثي الذي يشمل جهدا تنفيذيًّا لافتًا وسيزيفيًّا، والعمل السهل والمحدود الذي يعتمد على بساطة التنفيذ وطفولية الفكرة، كان جميل يعاني من الملل المزمن والشعور باللاجدوى، وأحيانًا النقمة على حقل الفن المعاصر برمته، ذلك الذي يسرق اهتمام الأشخاص لأمور عبثية، تبتعد كل البعد عن المتعة الحسية الشعورية المباشرة. هذا ما كان يجعله يقفز تأثرًا بلوحة أو معروضة مر الجميع عنها بسرعة ودون اهتمام، وبأنوف معقوفة قليلًا وشفاه مضمومة لأناس لا يفهمون ما سر الفرحة الفجائية بعد صمت طويل. حينها كان يشعر بأنه ﭼوليا روبرتس حين صحبها ريتشارد جير إلى عرض الأوبرا لأول مرة في فيلم “امرأة جميلة”. والحق يقال؛ في بعض الأحيان لم يكن يفهم سر تأثر ﭬـنسان وأصدقائه من عمل لا شيء فيه، بمعنى حاجيات موضوعة داخل إطار أو حيز ما دون أدنى دلالة فنية أو إنسانية، ودون ذلك الجهد التقني السيزيفي الذين يتشدقون به طوال الوقت، أمامه على الأقل. في بعض الأحيان كان يشعر كأنه ضحية مقلب أو كاميرا خفية، حين كان هؤلاء ينهارون متأثرين أمام إطار فارغ ثُبِتَ وسطه مسمار دون سبب، أو كيس قمامة موضوع على طبق نحاسي عتيق وفاخر. لم يفهم ما الذي يحرك ذائقة أولئك الأشخاص، وكيف يملكون تلك القدرة على الحديث حول شكل مفرغ من أي مضمون، لساعات وساعات. كانت المصيبة بالنسبة إليه، هي أن تلك الأحاديث الفلسفية والثرثرة غير المنتهية حول تلك المعروضات العبثية كانت ترافقهم طوال الليلة كاللعنة، فكان يجلس بينهم في الحانة المتكلفة بعد مغادرة الجاليري لساعات، وهم يثرثرون بفرنسية حسية وعالية المستوى عن عملٍ أبله يبدو له أشبه بخطأ عابر لعامل التنظيف، الذي نسي مثلًا إزاحة المكنسة أو دلو التنظيف عن حدود الإطار الذي يفترض أن يكون مخصصًا لعرض جسم من المفترض أن يكون ذا قيمة فنية ما. فما تلك الحاسة التي يملكها هؤلاء وهو لا يملكها؟ وهل هي صفات مكتسبة، أم موروثة لا يمكن تعديلها أو اكتسابها على كبر؟

في مثل تلك الأمسيات كان يغرق نفسه بالشرب، من البيرة إلى النبيذ إلى الكونياك، خصوصًا إذا كان الطقس باردًا، وأجواء الحانة ضاغطة وتعبق بأصوات الثرثرة حول معروضات فنية بلهاء أخرى، أو فيلم أفغاني، أو مسرحية صامتة يتعرَّى فيها الممثلون دون سبب درامي مقنع. كان جميل يخرج للتدخين قرب المدخل كل ربع ساعة، حتى في حالات انهمار المطر الغزير أو تدني الحرارة لما تحت الصفر بقليل. في مثل تلك الأمسيات، كانوا يعودون إلى البيت بسيارة أجرة، حيث تكون محطات المترو إما قد أقفلت أو ازدحمت بالرعاع والمتسكعين، وأصحاب الأصوات العالية والعراكات العفوية من مخلوقات آخر الأسبوع أو آخر الليل الذين يتوافدون من الضواحي لمراكز المدينة المتعددة ليصبحوا مرئيين قليلًا.

اخترق ﭬـنسان أبخرة الشومر الناعمة والدقيقة، وتوجه إلى الشرفة، حيث كان جميل واقفًا يدخن، ويتظاهر بأنه يلمع سطحًا ما غير واضح المعالم بفعل الضوء الذي أخذ يخفت رويدًا رويدًا. كان الارتباك واضحًا على لغة جسده ووجهه، حتى أنه كان يتعمد عدم الاصطدام بمركز نظر جميل كأنه يقصد أن تتجوَّل عيناه بمسار لا مركز له. يبتسم لجميل وهو يقترب أكثر وأكثر منه.

“كيف أنت؟ كيف كان يومك؟”

“عادي.. لقد وضعت الأجبان في الثلاجة، وأحضرت زجاجتي نبيذ من النوع الذي تحبه. وضعته في الخزانة تحت المكتبة”.

“اسمع..! ثمَّة أمور حدثت”.

“ماذا؟ في العمل؟”

“لا، العمل نفسه لا يتغير، ولا يستحق أن أشركك فيه. إنها أمور بداخلي أنا، أمور اعتقدت أنها اختفت”.

“ما هي؟”

رن الإنتركوم قبل أن يجيبه ﭬـنسان.

كان القلق ينهش عنق جميل، وألحت عليه رغبة بشرية طبيعية بخنق ﭬـنسان، لتلكؤه في الكلام على طريقة الفرنسيين في التقاسيم الشفوية، قبل أن يهموا بالحديث عن مشاعرهم، أو إلقاءه من الشرفة والاستيلاء على الشقة، وهي فكرة كانت تراوده كثيرًا بإيحاء من معشوقته نبيلة عبيد أو “بلبلة” في فيلم “انتحار صاحب الشقة”.

“هاي، نحن ﭬـاليري وﭼـيوم”.

شعر جميل كأن أحدهم أفرغ على رأسه دلوًا من الثلج برائحة السمك الميت. فآخر ما كان يرغب به هو الجلوس مع ﭬاليري قبل تجمع الجميع، فهو لم يكن يطيقها، أو فلنقل على سبيل الدقة: أنه كان يكرهها، يمقتها ويمتعض من وجودها. وقد كانت تتواجد في حيزهم الحياتي بوتيرة لم تسمح له حتى بمراجعة نفسه بشأن سبب هذه المشاعر الحادة والمتطرفة. حتى أنه كان يتمنى لها الموت بحق، وهو لم يفهم سبب ولع ﭬـنسان بها وقربه لها إلى تلك الدرجة. كان جميل يتجنب وجوده مع ﭬـاليري في أي مكان، إذ لم تكن تكف عن طرح أسئلة لم يكن لدى جميل دائمًا إجابات عليها، كما أنها كانت من تلك النوعية التي لا تصغي إلى الآخرين حين يجيبون على أسئلتها التي لا تنتهي، لأنها ببساطة كانت تدور حول محور واحد: ذاتها. كما كانت تدّعي أنها عميقة كأنها تعرِّف عن نفسها: “مرحبًا، أنا ﭬـاليري كذا وكذا، وأنا إنسانة عميقة”، مع أنها لم تكن كذلك قط، بل كانت فنانة مدللة وفاشلة، لم تحظ أعمالها يومًا بأي تغطية نقدية جادة في الصحافة، حيث كانت الصحافة تتجاهلها عن عمد أو دون عمد، بينما هي كانت تتقن توظيف اللغة الفرنسية والتعبيرات الشفوية الموسيقية التي تتضمنها مخارج الكلمات والجمل فيها، لتتحدث عن أعمالها بشكل يوحي لمن لا يتقن الفرنسية بأنها تُردد عبارات ستدخل موسوعات تاريخ الفن ووسائطه من أوسع أبوابها، فتزم فمها تارة، وتصمت لهنيهتيْن كأنها تلتقط لؤلؤة من أعماق روحها، ثم تشعل سيجارة وتنفث الدخان وتقول: “لا أعرف.. هذا معقد.. C’est compliqué”، تلك هي الكلمة السحرية التي يعشق الفرنسيون استخدامها لإشعار مَن أمامهم أن حياته عبارة عن مسطح لا ينتهي في الشرق الروسي.

أكثر ما يغيظه كان إيمان ﭬـنسان بها وإصراره على عرض أعمالها في الجاليري الذي يمتلكه في رو دي أنفيرستيه، إضافة إلى تلك اللوحة البشعة الكابوسية التي تزين غرفة نومهما، والتي علقها ﭬـنسان على الحائط في أثناء فترة انقطاع علاقتهما لعدة سنوات ومكوث جميل في البلاد. وهو حين جاء واستقر في پاريس، طلب من ﭬـنسان إزالتها عن الحائط، مدعيًا أن الفوضى التي تحويها تسبب له الأرق، وأنها تؤثر على انتصابه في أثناء تنايكهما. كان يردد في قرارة نفسه: “إما أنا وإما هذه اللوحة في الغرفة، أفضل إلقاء نفسي من الشرفة على التواجد مع هذه اللوحة في نفس الحيز”. ولكن مع مرور الأشهر والسنوات، ومع فقدان جميل التدريجي لرفاهية الاعتراض على وجود مقتنيات أو قطع أثاث أو حتى زهرة بلاستيكية في البيت، تنازل عن احتجاجه هذا، ما أبقى داخله غصة ممزوجة بنقمة، أججت من كراهيته لـﭭـاليري.

ثم مَن ﭼـيوم هذا؟ كيف تنجح هذه المرأة المزيفة أن تحضر معها في كل مرة رجلًا أجمل من سابقه، من كل شكل ولون، برتغالي وبرازيلي وغيني، حتى رجال ألبانيا لم تتركهم. في كل مرة كانت تقول لهم بثقة غريبة وبدراماتيكية تعبيرية: “أعتقد أنني وجدت حب حياتي، هذه المرة حدسي يقول لي بصدق أن هذا هو الشخص. أشعر أنني وقعت في الحب بشكل لم أعهده من قبل”. ولكنها كانت بعد شهريْن تبدل حب حياتها بحب حياة جديد دون استراحة، دون فترة وحدة مثلًا أو فترة فقدان أو كآبة تعيد فيه حساباتها من جديد. حتى أنها أحضرت معها في المرة الأخيرة سيلـﭭـي، وهي امرأة، وأخذت تحدثهم كيف أن علاقتها المثلية الجديدة تساعدها على التواصل مع الطفولة والتلقائية والرقة والبراءة التي بداخلها. ولكن يبدو أنها لم تتحمل البعد أكثر عن الجلوس على قضيب وخصيتيْن دسمتيْن يهزانها كما تحب. لكن ما الذي كان يغيظ جميل إلى هذه الدرجة؟ ربما كون ﭬـاليري، التي يعتبرها غبية ومدللة وكسولة، تملك رفاهية اختيار ما تريد وتجربته والإلقاء به عندما تكتشف أمرا أكثر إثارة، دون أن تبدو حزينة بحق وبصدق على الخسائر حتى وإن تحدثت عن ذلك. هي تملك قاعدة أمان سميكة، سميكة جدًا، مما يتيح لها التلذُّذ والتظاهر بآلام وعذابات ليس من الضروري أنها تقلب حياتها، فهي تملك شقة في وسط پاريس لا تدفع إيجارها، وشبكة من الأصدقاء يمكنهم مساعدتها في أي ضائقة، وبالتالي فهي تملك القدرة على التلاعب بكلمة مثل “حب” كما تشاء، وبغض النظر عن العلاقة بين ظاهر الكلمة وباطنها، وحتى إن هي اكتئبت لسبب ما، عاطفي كان أم مهني، فإن اكتئابها سيتم امتصاصه داخل إسفنجة الأمان السميكة. كآبتها ستكون أنيقة وحلوة. وهي لن تُضْطَر إلى الجلوس في محيط محطة “جار دو نورد” والبكاء على وحدتها وفقدانها المأوى وهزيمتها وسقوطها، على شاكلة السيناريو الأسوأ الذي طالما راوده. كان يكرهها ويتمنى لها الإصابة بالسرطان والعذاب قبل موتها، لا لسبب سوى شعوره بأنها تنافسه على شيء ما، ربما هو أجدر منها بتبديل العشاق والعشيقات بتلك الوتيرة وبشبكة أمان سميكة، لأنه وببساطة كان يؤمن وبصمت واثق جدًا أنه أذكى وأكثر تميُّزًا من معظم أولئك الذين يترددون على الشقة ويقفون معه في شرفة الدور السادس للتدخين، ومحاولة الإثبات له كم هم مهتمون بثقافة بلاد الشام بخاصة والعالم العربي بعامة، وكم من الجهد يبذلون من أجل المساهمة في حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والمأساة السورية واليمنية والليبية والكردية والأيزيدية والأفغانية، وأحيانا مأساة إبادة جماعة الروهينجا في ماينمار، تلك التي لا يعرف حتى أين تقع، ولا يريد أن يعرف ذلك حقًا.

كانت السيجارة تنتهي دائما بالجملة السحرية: “C’est compliqué”.

بمجرد فتح الباب، انقضت ﭬـاليري تعانق جميل وتقبله، كأنهم يعيشان حالة عشق دائمة. “يا عزيزي.. اشتقتُ لك.. أيها العزيز الصغير واللطيف..”

لم يفهم جميل ما يحدث معه، ولماذا يتم اقتحام جسده وسحقه بهذه الطريقة. ولكنه بعد أن استفاق من المعركة، بدأ يلمح وجهًا باسمًا يطل من وراء أكتاف ﭬـاليري، وبعد أن أخذت الصورة تتضح أكثر شاهده: ﭼـيوم؛ فارس هارب من جيوش نابليون، كسم الرأس، لقاء العنق مع الأكتاف ليشكلا جسدًا مثل سكبة الإسمنت المتكاملة التي تسبق تخليد أحد فرسان الحروب أمام متحف أو نصب تذكاري. كان في أواسط العشرينات، بجسد فرنسي طبيعي لأولئك التي لم تلوثهم أجهزة معاهد اللياقة ولم تترك أي بصمة عليه، هو هكذا فتي وجميل لوحده، بأنف دانييل أوتوي وأكف ﭬـانسان لاندون.

“أقدم لك جيوم، ناشط حقوق إنسان”.

“أهلًا، تشرفنا!” (آخ يا كلبة! كيف تصطادينهم؟ إنه يصغرك بعشرين سنة على الأقل).

يتبادلان القبل حتى لو كان ذلك تعارفهما الأول، على الطريقة الفرنسية، حيث تبدأ طقوس التعارف بسقف عالٍ، ثم تتدهور عادة بسقوط حر.

“جميل صديق ﭬـنسان، وإليك المفاجأة حبيبي: إنه فلسطيني”.

ساد صمت يسبق عادة حدثًا جلل، ثم ترقب، ثم انطلقت الألعاب النارية عريضة المراوح، وأخذت تشق سماء العاصمة فوق برج إيـﭭـل الذي يبدو غائبًا حاضرًا في الشرفة، بما أوتيت من ألوان وقدرة على الإشتعال.

*

مع أن جميل كان قد تجاوز عقده الخامس ببضع سنوات، إلا أنه كان يميل بشكل تلقائي، ومن دون تفكير بخيارات أخرى متاحة، إلى الرجال من أجيال تفوقه عمرًا. ومع أن هذه الأجيال، ومع تدفق السنوات، كانت تركبها العلل المختلفة بفعل الطبيعة، إلا أنها كانت تمثل له احتمالات صيد ثمين. المتقدم بالعمر عادةً ما يحمل النفوذ والقوة الاجتماعية، والاستعداد على تحمل الكثير و”ابتلاع الموس” كي لا يبقى وحيدًا، أو كي يحافظ على وهم أنه ليس بوحيد. والأهم من ذلك، أن الرجال الپاريسيون في مثل هذه الأجيال المتقدمة عادة ما يمتلكون شقة في موقع هام من المدينة. ولكنه في تلك الليلة دغدغته فكرة بدت شبه مستحيلة ساعتها: أن يسرق ﭼـيوم من ﭬـاليري، على الرغم من أنه صغير السن، ولو من سبيل الانتقام من ﭬـاليري على جرائم لم تقترفها، والتسبُّب بفضيحة في “الشلة” يكون هو نجمها. لكن هذه الأفكار، وبالتالي المهام التي وضعها لنفسه، كانت تتنافى جذريًّا مع التوازنات التي كان يحرص على الحفاظ عليها في علاقته الدقيقة مع ﭬـنسان، حيث أنها تشكل تلاعُبًا صريحًا بحياته الهشة، قد تلقي به خارج الشقة إلى الأبد، تلقي به إلى المجهول بتعبير أدق.

بينما كان الجميع يجلسون على الأرائك المنخفضة، يحتسون النبيذ ويلعقون الأمخاخ والأرانب كأنها قطع تاباس إسباني غير مترابطة، ويتحدثون عن رحلة أن ماري إلى غينيا الجديدة التي كان يظن حتى يومها أنها تقع في قارة أفريقيا، كان يقف مع ﭼـيوم على الشرفة للتدخين، ضمن استراحات متقاربة ومحاولة بناء تحالف ودي معه ضد كبار السن المملين هؤلاء، وأحاديثهم وبحثهم الدؤوب عن معنى حياتهم في أماكن نائية وتعيسة. لكن ثمن ذلك كان باهظًا. حيث سرد عليه ﭼـيوم كل المعلومات المبتذلة التي يعرفها عن فلسطين والصراع والاحتلال والحواجز والجدار، والأفلام الفلسطينية التي شاهدها، والمظاهرات التي شارك فيها ضد مجازر غزة وحلب، وأنه كان يحب فتاة لبنانية مارونية في الجامعة لم تكن تبادله نفس المشاعر، وكيف صدته مما أدى به إلى ترك الجامعة والإصابة بالاكتئاب -وإن كانت كلمة اكتئاب في پاريس تستخدم بشكل مكثف، وإن لم تكن غالبًا مخلصة لتداعياتها الإكلينيكية- وفي نهاية كل وصلة كان يقول له: “C’est compliqué”.

نسي جميل، أو كاد ينسى، كيف تبدو أجساد الرجال الشبان في مثل هذه الأجيال. كما لم تسعفه فرنسيته العرجاء على عقد أي تحالفات مع ﭼـيوم، حتى أتفهها مثل: لماذا لا نشرب الكافا بدلًا من النبيذ الفرنسي الأحمر؟! كان جميل، في أثناء ثرثرة جيوم حول نضالاته التافهة، يحاول تخيل جسده عاريًا. كيف يبدو صدره، ذراعيه، انثناءات خاصرتيه، مؤخرته؟ هل يستخدم شرجه في أمور تتجاوز التغوُّط، وكيف بالضبط؟ كيف تنقبض وتنبسط مؤخرته وهو ينيك؟ وكيف تبدو الأيور في مثل هذه السن: ناعمة، ساذجة، مليئة بالحليب عديم الذاكرة، ينتظر لحظة انسكابه العبثي. دون ألم. دون وجع. ودون حساب لما تبقى من سائل ووقت. حاول جميل أن يتذكر نفسه في مثل هذا الجيل؛ هل كان يتفاعل مع شريكه وتنصهر روحه فيه في حال تحوُّل اللقاء الجسدي إلى لقاء روحاني جارف، أم أنه كان ساذجًا وأبله؛ لا يولي المعاني الشعرية للأفعال الجنسية أية أهمية؟ كان من الصعب عليه تذكر ذلك أو حتى تخيُّله. أراد إيقاف ﭼـيوم عن الثرثرة قبل أن تناديه ﭬـاليري، أراد أن يصرخ في وجهه: “أريد أن أمص لك.. هنا على هذه الشرفة.. أريد أن أركع على هذه الأرض وأمص لك.. أمامهم جميعًا”. لقد تعلَّم جميل في العقد الأخير، أن المتعة الناجمة عن عملية المص بالنسبة إلى الطرف المُنفِّذ، هي متعة استعارية فقط وليست جسدية، فيها يقبض المُنفِّذ على حركة الآخر، يمتص روحه ببطء ويسحب خيوطها خيطًا خيطًا إلى أن تندلق داخل فمه، دون قدرة على الفرار حتى من اللحظات التالية التي يتجاهلها الجميع، من لحظات الندم! شعر جميل أن بإمكانه إخضاع ﭼـيوم فقط من خلال خطوة تكثيفية كهذه. فإما أن يتعامل معها الحضور بفكاهة وتفهُّم، مجبوليْن بقليل من الغواية والرغبة بالإنضمام، وإما أن تفرط تلك الخطوة كل العقد. أراد جميل للحظات أن ينهره ويصرخ في وجهه: “كيف تنام مع هذه الكلبة؟ كيف تشعر بالرغبة تجاهها أصلًا؟!”

عاد جميل وﭼـيوم من الشرفة للمرة الثالثة والأخيرة، وانضما إلى الجمع. وكانت ﭬـاليري تحاول سرقة الاهتمام من آن ماري التي كانت تحاول تذكر رحلتها إلى غينيا الجديدة وإحالة تفاصيلها بشكل منهجي إلى الجانب الذاتي/ الداخلي/ الحسي. وكانت ﭬـاليري تحاول جاهدة اقتحام الحديث والتحدث عن ترهاتها وعن علاقتها مع ﭼـيوم، والتي حاولت أن تصورها على أنها علاقة ثابتة، راسخة، باتت تحمل ملامح حميمية تبشر باستدامتها وسرمديتها، وسط صمت جيوم. استمرت محاولة جميل ملاحقة اللهجة الپاريسية التي تغتال أنصاف الكلمات، وتنقُل ﭬـنسان بعينيه بين الجميع، ثم تركيزه النظر في نقطة معينة غير مسكونة والمكوث هناك لثوانٍ، ثم المتابعة، وهكذا. حتى استقر نظره عند جميل، فابتسم له ابتسامة باردة غير ذات شأن، وقال له وسط ضوضاء العراك الكلامي التنافسي بين امرأتيْن:

“حبيبي، هل يمكنك إحضار طبق الأجبان والسلطة؟!”

كان الطلب لطيفًا وليس بصيغة الأمر أو السيادة، فبما أنه مَن اختار الأجبان، فمن الطبيعي أن يقدمها بنفسه إلى الضيوف، مع أنه لم يفهم قط لماذا يتناول الفرنسيون السلطة والأجبان مع قطع الباجيت في نهاية مآدبهم، مع أنها تعتبر مقبلات في معظم العالم. كان فردًا من جموع مؤلفة تتساءل نفس التساؤل: أي معدة يمكنها أن تتحمل دهون الأجبان وكثافة عجينة الباجيت، بعد طحن الأمخاخ والأرانب والخنازير والبط والأوز وما إلى ذلك من كائنات؟! ومع أن جميل لم يتخيل نفسه يتناول جبنة الحلومي أو اللبنة مثلًا، بعد تناول وجبة لحوم أو فراخ دسمة في البلاد، أو أن يطرح الفكرة -مجرد طرح- على أحد أفراد عائلته أو أحد أصدقائه هناك، لكنه، على الأقل في هذا المجال، بدأ يشعر أن الأمر طبيعيًا. خصوصًا أن حجم الوجبات الصغير يتيح ذلك، كأن المطبخ الفرنسي يملك إجابات على كل شيء أو تسويف عندما تكون ثمَّة حاجة لذلك.

أحضر جميل طبق الأجبان ثم عاد وأحضر طبق وعاء السلطة وشرائح الباجيت، وهمَّ الجميع بإرسال أيديهم نحو مبتغاها، دون أن يتأوه أحدهم ويقول: “كفى لا أستطيع. أكاد أنفجر من كثرة ما التهمت”، كما يحدث دائمًا عندما يحضرون لنا طبق الكنافة بعد وليمة حافلة، حيث ننصب مناحة جماعية في البداية، لكننا نلتهم الكنافة كلها. وبل أحيانًا نطلب طبقًا إضافيًّا. تناول الجميع قطعًا من طبق الجبنة بشكل طبيعي وبهدوء. وجاء دور ﭬـاليري في اختيار قطعتها، فاختارت نوعًا لم يمسه أحد من قبلها، وهو نوع اقترحه عليه ميشيل وأوحى له بأنه نوع للذوَّاقة فقط، ويعكس فهمًا معمقًا ومركبًا للأجبان وسياقاتها وتاريخها. ولم تمر سوى لحظات، حتى تعالت صرخة مدوِّية داخل الدائرة، ارتطمت بفراغات الثريا في السقف وتفككت على المائدة المنخفضة:

“يا إلهي! ما هذه الجبنة الفظيعة؟ من أين أحضرتموها؟ أكاد أموت.. الحقوني!”

تشنجت ﭬـاليري وسط ذهول الجميع، كأن نوبة صرع أصابتها. وجه ﭼـيوم كأس ماء نحو فمها، فدفعتها بيدها، بكل الشر الذي كانت تحاول فاشلة أن تخفيه، فطارت الكأس وتحطمت على حدائد الشرفة وسقطت شظاياها القاتلة من الدور السادس، نحو المجهول!

“هل جننتم؟! حتى الجبنة لا تجيدون اختيارها!”

أجابها ﭬـنسان مهدئًا:

“اهدئي! الأمر لا يستحق!”

“أوكي.. لا يستحق! لا شيء يستحق! ﭼـيوم، أنا ذاهبة. إذا أردتَ مرافقتي، فهيا!”

غادر ﭬـاليري وﭼـيوم وسط وجوم الجميع، حيث آثر جميل معاودة التدخين في الشرفة، وتأمُّل حطام الكأس أو البحث عن أي لمعان قد يدل عليها.

غادر الجميع بالتدريج، مع أن آن ماري حاولت تحويل الأجواء وبدأت الحديث عن الرجال في غينيا الجديدة، عن أشكالهم الإكزوتيكية، وكيف أنهم يضاجعون النساء والرجال على حدٍ سواء باعتبار ذلك جزءًا من ثقافتهم، وعن تجاربها الجنسية الجدلية هناك.

بعد مغادرة الجميع، توجه ﭬـنسان إلى الشرفة. عانق جميل، الذي كان ما زال يبحث عن جسم ما في الأسفل، من الخلف، وباشره بهدوء:

“أعرف أن الأمر موجع…”

“ماذا؟”

“ولكنني لم أعد أحبك كما سبق.. أريد أن نفترق.. أن تغادر..”

“ماذا؟ هل ثملت؟”

“تعرفت على شاب سوري. لاجئ هنا. لا أريد أن أخونك، أو أتظاهر. لا وقت لديَّ لأتظاهر لفترة قادمة. أعتقد أنني أحبه، سيعلِّمني العربية. أتذكر أنني طلبت منك أن تعلِّمني العربية. لقد تجاهلتَ الأمر. لا أستطيع أكثر”.

………………………..

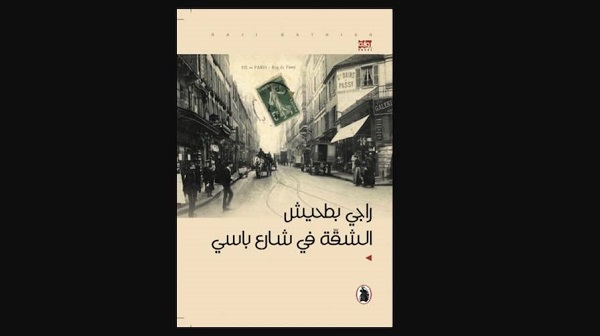

* الفصل الأول من رواية صدرت بنفس الاسم أخيراً عن دار “المؤسسة العربية للدراسات والنشر” في بيروت، عن 208 صفحة من القطع المتوسط ، تُعتبر هذه الرواية الثانية للكاتب بعد رواية “يولا وأخوته” التي صدرت عام 2017 عن دار المتوسط في إيطاليا ، والتعاون الرابع بين الكاتب و المؤسسة العربية للدراسات والنشر بعد ثلاث مجموعات قصصية صدرت على التوالي في الأعوام 2005، 2007 و2009.

*يذكر أن الرواية سوف تُطرح للبيع في مواقع الكتب المركزية، على أن تُطلق وتُوقع من قبل المؤلف بعد انقضاء أزمة الكورونا.