عبد الوهاب عبد الرحمن

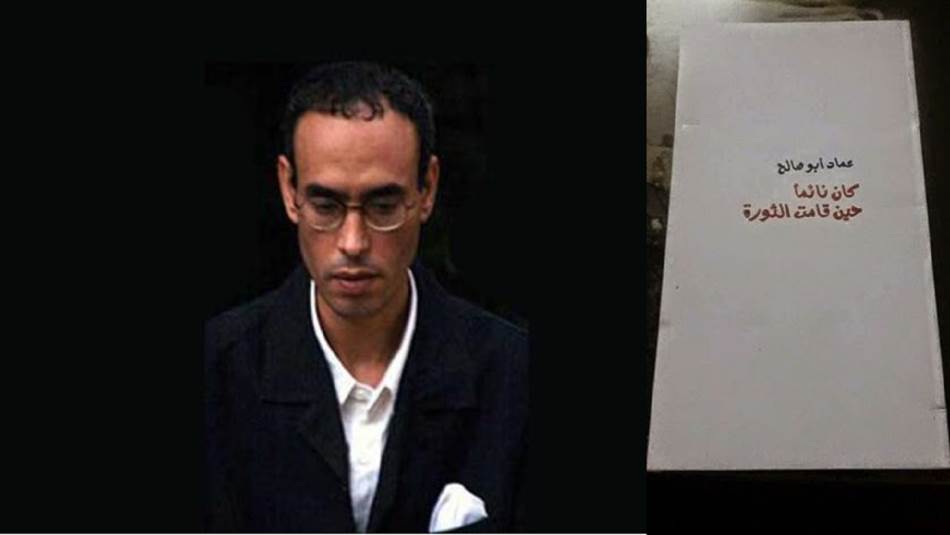

الشاعر عماد أبو صالح في ديوانه “كان نائماً حين قامت الثورة” يقف بين الشيء ونقيضه، الواقعة (الثورة) والنوم (الفراغ المفزع) الذي يبتلع الثورة والثوار، والشاعر تحت ضغط هذا الوعي المستحيل الذي لا يفضى إلى شئ محدد / متعين، من هذا الدوران وسط تحولات معقدة تفصل الحدث عن الحقيقة في جدل تحيط به مياه جديدة تحيل الأشياء التي “ليست في نظام نهائي على الإطلاق” على رأي آلان روب غرييه إلى رهاب متاهة، تضيع فيها طرق الخلاص، وتستغرق الشاعر الذي أدركه اليأس فانحرف عن الجمع وتحدث بلغة جوته عندما سئل: “لماذا انحرافك عن جمعنا، وهجرك أنماط تفكيرنا؟”، أجاب: “لأن مرادي تعليمكم، وليس مرادى إرضاءكم”، فنزع عنه أردية الرضى والخنوع والاستسلام، وأوهمنا بأنه نائم فقط ليبحث لنفسه عن تعويذة خاصة يستدعي بها إبليس الشعر؛ ليرتهن روحه بميثاق مقدس تشهد عليه عيون السماء والأرض.

وحين جال في فضاء الثورات وجد شياطينه تتلبس أقنعة شعراء ولدوا من رحم الثورات فتعذبوا بها فماتوا من أجلها، كُّل تائه في يوتوبياه (لوركا، كفافيس، يسينين، مايكوفسكي). وداعبت خواطره شخوص أخرى أراد أن تزخر بها نصوصه، ومن خلالهم يتصل بذاته هو قبل ذواتهم، فهم آلاخر (المثيل أو المختلف): آدم وحواء، قابيل وهابيل، المسيح، يهوذا، ستالين، رمسيس… وبحلول كل هؤلاء تتحول الثورة إلى (أليجورة) بامتداد ترميزي تحف به الأوهام والحقائق، وتجعل من الشاعر ذاتاً تكمن حيويتها في تحولاتها الملغزة بين أثر حقيقي مقابل آخر محتمل / تجربة اختلاف لا تطابق، تحيل المعنى إلى اتجاهات قصدية مختلفة يكون المدلول فيها في حالة تحد مع الدال، فالشعر لعبة توقع تدفعنا “إلى الإحساس بالتغاير بين ما نستطيع أن نتصوره وما نعرف أنه يجب أن يكون، (…) ونتلهف توقاً إلى ما هو كائن هو حقيقة الفناء الإنساني”(1). وتدفعنا إلى مقاومته بالثورة / التمرد؛ لأن “سقطة العادل والبريء سقطة لا قيلة منها” بتعبير شوبنهاور.

وكأني بالشاعر يصر علي تصدير ديوانه بأول فعل تراجيدي أفقد الكون توازنه بارتكاب خطيئه القتل التي ألمح بها بصورة أليجورية شديدة العمق والكثافة ترمي إلى الوجود المستحيل، ذلك الذي يكون فيه “مصير الشخصية مقدرا بشكل لا يمكن تغييره” بتعبير “بوتشر”. وهو إذ يتقصى آثار القدماء لايتحرى الحقائق بالتواتر، فهو غير معنى بالتأريخ ومقارباته الفكرية والعقدية قدر عنايته بالإنسان، وهو يتكوّن بالتاريخ ويكوّنه في تجربة حلول صوفية يجاوز به الخانق التاريخي الذي يحدد فيض خواطره الشعرية. هو غنوصى من نوع خاص، لايكتفى بمزج الفلسفة بالدين بل يصهر الاتنين بالشعر، ويرى تجربته في حالة تعالق مع نصوص يجردها من مقصدها الأول باحثا في ظلال آثارها، ينتقل بها من تصور إلى آخر بفيض تلقائى، تأمل في قابيل وهابيل البرولوج الذي افتتح به نصوصه ينتهى بها إلى بايبيلوج يختتمها به، عبر محاولة غنوصية للعبور “إلى الخلاص من العالم الحسي والاتحاد بالله”. وكأنه يشير إلى بداية لوجود مختلف يراه منبثقا من عمق التاريخ الكوني، ويمضي به، عبر نصوصه، أثرًا يعبر الأزمان دون أن يفقد دلالته الإنسانية الحية، وتأمل في هذه الصورة الأليجورية:

“حواء بداية الخطيئة؟

لا

هذا كلام خطأ

حواء البداية الصحيحة”

هو يتتبع الآثار ويغير من تحولاتها مؤمنا بوجود “واقع خارج اللغة، واقع تشير إليه اللغة، وقد تشكّل اللغة إدراكا له”(2)، واللغة هنا بمعنى محاورة الأزمان لتقول أكثر مما تعني، تستمد وجودها الدلالي من “اللاشعور الجمعي/ العقدي، الذي يراه تراثا مشتركا للإنسان” على رأى يونغ، ولكنه جرئ في تجريدها عن أنساق القص التاريخي وإن أوحت به، ولكنه يتعمد إرباك الرؤية بتفكيك صورها مجترحا دلالات يختص بها هو نفسه، مستعيرا لها رؤية عكسية تهز قناعة القارئ (واقع اغتيال لوركا جاءت في قصيدته “لوركا ” بخلاف ما ذكره الرواة والتاريخ )، لديه هاجس لا يُقاوم يعيد به “تشجير ” الواقعة شعريا لا كرونولوجيا؛ لأنه أقرب إلى حالة الغضب والاحتجاج من حالة الحزن واليأس، ففي شعره وقائع يعرضها دون أن يستوفيها بالدليل والمثال، فهو شاعر ” يمتح من ذهنه وينزع عن قوسه في أكثر ما يقول ” على رأى القدماء، فهو ” يحلم، فيجئ ما يحلمه” وبهذا يشبه دون كيخوت القائل ” أفكر فيكون الأمر كما أفكر”، ووقوفا عند سؤال فوكو: ” ما هو الشئ الذي له معنى في هذا الحاضر؟”، ويضيف على الخطاب (النص) أن يضع في الحساب آنيته”، ورغم ضرورة الآنية إلا أن الشاعر قريب من التصور الميثولوجى، وهو يرى مواقفه الآنية في انشطار يضطر معه إلى اللجوء إلى (الأليجورة) ليصل كل شئ ببعضه، مع حرية وضعها في حالة انزياح دلالي بمعنى ” البعد عن مطابقة القول للموجودات”.

والشاعر في بحثه عن ملاذ يعود إلى دواخله، وهو محاط بالفوضى والتوتر ومرارة الوجود، ولكنه يبقى جزءاً من حالة كونية محاصراً بين وجود وعدم، يقاسي تجربة البقاء التي تفقده الإحساس بالزمن لرغبة البقاء في الحاضر. وهو وإن يتوق إلى الماضي يستعين بيوتوبيا تنزع إلى المستقبل، لا يتخلى عن راديكاليته لأنه يعاني مرارة الإحساس باللاجدوى يدفعه إلى الاعتقاد بأن “مملكة الإنسان الحقبقبة ليست على الأرض، وإنما في السماء “(3). ولكن لايلبث اعتقاده أن يتصدع وهو يعلن أن:

“لا حرية في السماء

(…)

ولا حرية على اللأرض”

تأثراً بصرخة بوشكين “لاحقيقة في السماء، وليست هناك حقيقة على الأرض” مفتتحًا بها مسرحيته موتزارت وسالييرى.

وعماد أبو صالح يشعر وهو يحل طقوسا شعرية بأسرار الحكاية لا الحكاية ذاتها؛ لأنه في بحث أبدى عن المثال الذي ” يختبئ وراء الفراغ العقيم، معتقداً أن اللانهائى يكمن في اللاشئ، ومهمة الشاعر أن يعزل نفسه عن كل ما يصله بالواقع حتى يخلق نوعا من الفراغ في داخل نفسه، تتدفق وتتلألأ في هذا الفراغ صور العالم اللانهائى الكامن في اللاشئ “(4) كما يقول ملارميه.

فالشاعر في حيرة ويأس مرير أفضى به إلى ضياع عبّر عنه جلال الدين الرومى في صورة طريفة تمظهرت بإرهاص صوفى: “أنا ثمل وأنت مجنون، فمن ذا الذي يقودنا إلى المنزل” وهذا شاعرنا يردد ذات المعنى متهكماً “أنا نائم وأنت ثورى..”، هل الثورة تأبى أن تلتفت للنيام أم العكس، أم أن الجدل السوفسطائي استبد بالشاعر والثوري على السواء وهما يستندان إلى “الحجج المتناقضة ” التي ترفض الدين وتعمل بالعقل وتنادى بالنسبية الأخلاقية والاجتماعية، وتجادل لتجسد مغالطات خادعة(5) تستطيع أن تثبت الشيء وعكسه في آن معا، وفى جدل الثوري بالشعري، يذكرنا بالشاعر كالييف في نص مسرحية العادلون. لألبير كامو، حين يكلفه رفاقه الثوار بمهمة اغتيال قيصر روسيا لأنه (الشاعر) الذي يكره الظلم، ويرى الحياة معه مستحيلة، ولكنه يصيح فجأة في رفاقه:

_ “هل أنا قاتل ألغ في الدماء.. أم أنا وطنى أحقق مثلى الأعلى؟. ولكن المبدأ الثوري فوق الفرد: فوق القتيل والقاتل.. فوق القيصر والثائر”.

وفي اللحظة الفاصلة يفشل الشاعر كالييف في إلقاء القنبلة على عربة قيصر روسيا حين رأى حفيَدي القيصر الصغيرين يركبان في نفس العربة التي تقل عدوه، إن ذراعه التي أمسكت قنبلته ارتجفت وكأنَّها تمسك بميزان العدالة! الذي جعل إنسانيته كشاعر تفوق ثوريته كمناضل. هذا هو الإشكال الذي يهز وعي الشاعر ويضعه في النقطة الحرجة محاصراً بمعطيات تفوق الفهم والتوقع، وتجعل الكتابة “سما وترياقا ” في آن معا على رأي دريدا.

والشاعر في نصوصه أراد أن يحقق شعراً خالصاً لايشوبه انتماء فكري أو مذهبي، يستدرك الزمن ليبقى “ماثلا في لحظة آنية” برأي الدكتور صلاح فضل، وفى حالة استغراق بهواجس مريعة تفقده الأمل بالكون والوجود والإنسان الذي لا يفتأ ينفصل عن ذاته وعن الآخر في أول علامة ثورة تمثلت في أول دم يراق على الأرض، ثورة قابيل ضد ما توهمه ظلما، خطيئة القتل هذه أراد الشاعر استبدالها بخطيئة الكلمة يحذر بها الثوار من ثورتهم، ونحن لا نقصد ثورة بعينها، لأنها خادعة عصيّة على الفهم تجانب الحقائق، فهي برؤية فتجنشتين ” عبقرية الهدم”، تضع الشعر والشاعر في علاقة عكسية بين ما هو مطالب به وبين مايريد ويرغب هو بتحقيقه، ومثال الشاعر كالييف الذي في لحظة تجلّ شعرية أفقدته ثوريته وأفشلت مهمته.

فهل للثوري مظهر حلميى لعوالم لا تأتيه إلا في النوم أو في ارتداد إلى اللاوعي، هذه المفارقة التي ضمنها عنوانه هي المفتاح الأول لفهم حالة التوازيى بين فعل ثوري توعوي مقابل فعل تغييبىي تمثل بالنوم بمعنى الارتداد إلى الدواخل، ولذا اختيار الأليجورية للخروج على مألوفية الوقائع تنكرا لها ليقول شيئاً ويقصد غيره، فالأليجورة “عبارة مزدوجة المعنى”(6)، أو “عبارة ذات معنى حرفي ومعنى روحي معاً”(7)، والشاعر يتمثل الثورة حلماً في حالة تحقق طوباوى وكأنه يفرق بين الواقع (الثورة) والرغبة في إحالته إلى فكرة كامنة في اللاشعور/اللاواقع (النوم )، لأنه يرى في نفسه الرائى/ العراف الذي اكتشف في نومه رموزاً لعصور مضطربة تمثلت بلوركا ومابكوفسكي وكافافبس ورمسيس وستالين والمسيح ويهوذا وآدم وحواء وقابيل وهابيل ويسينين، فكانوا مقاربات أليجورية فتحت له عدة مداخل لاختراق عالم يوتوبيا الشعراء، فالثورة فعل حتمي/ قدري لابد من وقوعه، والشاعر لايريد أن يكون ونكون نحن معه ضحايا هذه الحتمية القدرية.

فى قصيدة “النوم” إشارات لظواهر تحول دون فكرة التماثل الطبيعي مع وجود يتحول بفعل التغييب القصدى إلى حالة تمرد، يفجرها إحساس كامن في اللاوعي يتجلى شعرياً بين ظهور واختفاء:

“كان نائماً حين قامت الثورة

لم يغادر سريره

رغم أنه سمع الهتافات الهادرة

من شباك غرفته

نام بعمق

كان وحيداً في البيت

فى الحي كله

لاضجيج بائعين

لاصراخ أطفال

ولا نباح كلاب

هل يمثل النوم هنا حقيقة أم افتراضاً شعرياً يراوغ به الوعى أو يتوقف عنه ليكون:

وحيد

وحر

بينما الثوار هناك

يشيعون جنازة الحرية”

وكأنى بالشاعر يريد الاحتفاء بالجانب الميتافيزيقي للثورة كقيمة شعرية، رآه في النوم قرين الحلم، ليضع ذاته في حالة انقسام واشتباك مع نفسه والآخرين لتحقيق فعل الحرية في عزلته “وحيد وحر”، لأنه يشعر بقوة (ثورة) تهدد وجوده وحريته، فلا تفنيد لها ولا اقتناع بها، والنوم بعمق هو الملاذ الآمن، خارج سلطة الوعي، بلا أثر ولاحس، في عدمية تفصل التجربة عن الذات في تقلبلتها ونزعاتها وتجلياتها لتبقيه مفارقاً لا محايثاً للتجربة/ الثورة؛ احترازاً من الغواية التي تفسد براءة الشعرية، وتنحرف بها إلى عوالم مزيفة تحمله على الترفع محذراً ممن “يشيعون جنازة الحرية”.

وبين حركة نقص واكتمال يختار الشاعر أكثر الأشكال تمويها لصراع خفى يتأثر بحركة الزمن بين بداية وانتهاء، وفى قصيدة “مديح الخطا” تطالعنا صورة تحاول أن تمسك الزمن وإيقاف اكتمال ينذر بنهاية وزوال، والصورة عتبة للعبور إلى زمن آخر يكشف الشاعر فيه استمراراً لا يكتمل أو يريد أن يكتمل:

“هلال

يبكى وحيداً

فى الليل

(النجوم دموعه)

مرعوب

من أن يصير قمراً

لأن

الذى يكتمل

ينتهي”

وفى قفزة تنقلنا إلى سؤال “بداية الخطيئة” ينفى به حكماً ظالماً حملته عنا أمنا حواء على امتداد زمن وجودنا:

“حواء بداية الخطيئة؟

لا

هذا كلام خطأ

حواء البداية الصحيحة”

هذا الجواب يغير حيثيات الحكم الذي يطرحه الشاعر بقوة الحقيقة على لجنة المحكمين، نحن، أبناء الأرض بعضنا لبعض عدو، لنتآلف بالحق لتحقيق العدل، ودوننا الرواية يحكيها الشاعر:

“كان آدم يعيش، كملاك، في الجنة. يحلم، فيجيء ما

يحلمه. لكن كان هناك، عبد الله، ملائكة مثله بالآلاف.

أرادته كائنا فريداً، لايشبهه أحد، ولايكرره أحد.

ما هبطت به

ارتقت به

جعلته يعمل ليأكل، ويصارع، بيدين عاريتين، الشيطان.

هو لم يتخل عنها. لم يقل لها:

“أنتِ أغويتنى”. نزلاً، هما الاثنان، وبنياً الحياة. جنة،

بعرقهما، على الأرض”.

يدخلنا الشاعر في معادلة تدعونا إلى إشراقات وتجليات لمعانٍ لا تُدرك رغم ما تحدثه من أثر عميق في وجداننا الجمعى، فالحق والعدل مزروع هو الآخر في الأرض كما يزرع الشر الباطل… والشاعر في تخريجاته تلك وفى غيرها لا يعيق التواصل بين الأضداد والنقائض، وهو يجيد اللعب في مجاهيل التأويل وهرمنيوطيقا أو آلية التفسير لأصول النصوص، ولكنه في إحالتها شعراً يلغى الأصل أو يفترض عدم معرفته والبحث في فضاء التأويل المجازى تحقيقاً لرؤى يختص بها الشاعر ليحيل بها كل ممكن إلى مستحيل، وبالعكس يتشكل مع رؤاه في كينونة تخييل لعوالم لامتناهية لا يتقصى آمادها إلا شاعر أو مجنون، فلا إطلاق ولا ثبات بل نهر من التأويلات والتنبؤات لاينزل إليه الشاعر مرتين:

“ليست الأخطاء أحجاراً تعرقلنا حين نمر

هى تعطلنا لنمشى ببطء. لنفكر بطريقة أفضل.

شموع تضئ الطرق. لئلا نندفع مثل ثيران،

إلى الهاوية.

لئلا نضيع، كماء شلال، في المحيط”.

وفى التفاته ذكية يذكرنا الشاعر بالشيطان الذي يصارعه الإنسان حذر الغواية والغدر “بيدين عاريتين”، يصور قوة الإنسان وإيمانه بقدره وخلاصه “بيدين عاريتين” يبعد الشر لكي لا يتخلى عن حواء “لم يقل لها: أنتِ أغويتني”. ويوسع الشاعر الدائرة الكونية وهو لا يفتأ يمتدح الخطأ ويدعو إلى ارتكابه، ويبرئ ساحة من يخطئ:

“من يخطئ بريء

من يخطئ أكثر، يصبح بريئاً أكثر

الذي لا يخطئ، أبيض. معقم. نظيف. لابقعة تدل على

أنه كتن عائشاً هنا، فوق التراب، وسط الناس.

أعمى – ميت القلب –. آلة”.

هو لايحمل على كل من لا يخطئ فقط، بل يجرده من آدميته لأنه يراه كائناً معلبا. ويضعه في صورة قطار سجين سكَّته دون لحظة حرية محروم حتى من خطأ اصطدامه بشخص إلا إذا جاءه الشخص إلى قضبانه… ويعلن أن “الوجود يعنى الخطأ”، وأن “الخطأ هو ألا نقع في الخطأ”، ويختار في نهاية القصيدة خير الخطائين معلناً أنه “أمام الخطائين”، ونحن نطمئن الشاعر الذي تمنى لإمام الخطائين يهوذا الخلود بأنه لايزال إلى يومنا هذا لكل مسيح يهوذا “جعلنا لكل نبي عدواً”:

تحية خاصة لك أنت يا يهوذا، إمام الخطائين، يا خالداً في اللعنة، لولاك ما كان مجد المسيح.

وفى قيصيدة “ذم الشعراء” يقيم الشاعر حواراً مع نفسه يستبيح به ذم الشعر والحقيقة، بتجريد الشعر من أوهامه وإدانته بإخفاء الحقيقة وعجزه عن تقديم حلول، ويأخذ عليه انغلاقه دون اﻵخرين غارقاً في متاهات الحدس والظن والإغراء، مصاباً برهاب الارتياب، لابراهين ولا حقائق، ولايرى في الآخراين إلا جحيماً، إلا أنه لا يتخلى عن قارئه القرين الحاضر في صمته وصراخه، الشاهد على أسراره “أيها القارئ المرائى، يا شبيهى ويا أخي” هكذا يخاطب بودلير قارئه، وهكذا يعاني شاعرنا اغترابه ويريد أن يعلو على حضيض الشعر في “المزبلة”:

- “أعطنى سيجارة

- تفضل

- من أنت؟

- شاعر

- لماذا تجلس في الحديقة؟

- أنتظر الشعر

- لايسكن هنا

- تعرف مكانه؟

- المزبلة

- كيف؟

- على تفاحة كاملة

حين يعثر جائعاً

هربت من أسنان عائلة سعيدة

- أكلاها معاً؟

- كانا سيتقاسمانها فعلاً

لكن السكين

لمعت فجأة

فى نفس الكيس

من البيت نفسه

وحسمت الصراع

لصالح فم واحد”

هذا التخاطر مع الآخر أو النفس مقدمة لفناء الشعر والشاعر الذي ينتظره في مكان “الحديقة” ما عاد يرتاده واختار “المزبلة” ساحة لجرائم يرتكبها الجياع، فالقارئ الرائي يعيد الشاعر إلى النقطة الحرجة ويضعه في مفترق اتجاهات بين أن يكون مهادناً أو مجابهاً، يضعه أمام مرآة العدم أو أليجورة تجمع في بؤرة واحدة بين الثوري والشعري واختلاط الرؤى والقيم في تصور مختلف لماهية الشعر، تحلّ في وجود بات يتنكر لنفسه ويحطّ من قيمه، ويطلق الشاعر ذات السؤال الذي تردد في فلسفة هيدجر: “لماذا كان ثمة موجود، ولم يكن بالأحرى عدم؟”، والشاعر يسأل قرينه:

- “له بيت آخر؟

- المذبحة

حين يتدحرج ذراع قسيس

ويحضن عاهرة

فى مصالحة حقيقية

بعد فوات الأوان

- أنت شاعر؟

- كنت

- تركته؟

- أغوانى وهجرنى

- لماذا تجلس في الحديقة؟

- لأنصح الأطفال

- ماذا تقول لهم؟

- احذروه

يتخفى أحياناً، في الحلوى

- وللشعراء الجدد؟

- أمامكم فرصة للهرب

سيحولكم إلى كلاب

تلهثون وراء خطواته

اكتبوا رويات”.

تماهت الصورة واختلطت ملامحها وما عدنا نميز الحدود بين الثوري والشعري، فالشاعر صار من جلاس الحدائق لا ليتأمل أشكال الأغصان وتشابكاتها الغريبة، ولا للاستغراق في صمت يستدرج أغانى الطيور في لحظة صلاة شعرية، فلا رومانسية نرجسية ولا غنائية، بل تحذيراً ونصحاً للاطفال من الشعر الذي صار “يختفى في الحلوى”. وللشعراء الجدد أن يحذروا الشعر أن يستدرجهم لعبودية جديدة تهدد حريتهم بسلطة غريبة غاشمة لا تستطيع إلا أن ترى الشاعر وهو يتعاطى الشعر والنفاق بهيئة كلب تجره سلاسل ذهبية إلى حيث مأوى العبيد، وأظنه ساخراً إذ ينصح الشعراء بكتابة “روايات” فكلاهما تحت سلطة الثوري. ولعل هذا السبب الذي دفع الشاعر، محبطاً، ليضع الشاعر الأسباني القتيل لوركا في مفارقة ضدية تقلق تجربة وجوده وأثره في تاريخ الشعر، ليكون لوركا جزءاً من مركّب تتنوع وجود دلالاته، فكانت قصيدته عن لوركا قيمة إشكالية تتجاوز زمنها بإدراجها في سياقات حداثية تتبادل الأزمنة والمواقع فكان لوركا في غير مكانه وموقعه، وفى انزياح قصدي يكشف فيها عن دلالة تتعدى إطارها الذي تواضع عليه شهود واقعة اغتياله التي قامت بها “ميلشيا الفالانخا التابعة لقوات فرانكو العسكرية في مكان مجهول عام1936، والأقوال عن سبب مقتله كثيرة لا تخرج أغلبها عن التكهنات والتوقعات الممكنة، فلوركا لم ينتم طوال حياته حزب سياسي، كما كان بعيداً عن كل الأجواء المشحونة بالكره والدم إبان نزاع الإخوة في أسبانيا الثلاثينيات من القرن العشرين، وإن كان صديقاً حميماً لأغلب الأصوات المعارضة للديكتاتورية الفرانكوية(8):

“رأيت لوركا

وهم يجرونه

إلى ساحة الإعدام

لم أجرؤ على إنقاذه

مع أنه أعز أصدقائي

اختبأت في العتمة

وكتمت أنفاسي

خفت أن يعرفوا

أننى أحب أشعاره.

كان يرتجف كطفل

ويولول كأرملة

ويتضرع إلى الله كقديس

ويتوسل للحراس كجبان

حتى لا يحرموه من الغناء

للقمر

والشجر

والفجر”.

وما جرَّأ الشاعر على مجاوزة كل الوقائع والشهادات التي سجلت اغتياله، إلى فرضيات وضعها هو (الشاعر)، يسقط عنه وجهه الثوري مجترحاً له رثاء غريباً بتقديم صلاة كوميدية على روحه، ولاينسى أن يقدم اعتذاراً لقلوب محبيه وهو يراه بعينيه “يعوى ككلب”:

“سامحينى يا قلوب محبيه

لو قلت إننى رأيته بعينىيّ

يعوي ككلب

حين وضعوا أصابعهم

على الزناد

حاول

بكل الطرق

أن يثبت لهم

أنه لا علاقة له بالثوار

أنه

أساساً

يخاف البطولات والأبطال

أنه مجرد شاعر

لكنهم أخرسوه برصاصة”

ولكن عماد أبو صالح وهو يقدم عزاءه البارد – وهو يجحد قيمة لوركا الشاعر ويعزي شعريته فيه نكاية بثوريته – لا يندد بالقتلة وهم يقمعون الثوار بقدر ما يستذكر إنكار بطرس للمسيح مرتين خوفاً وجبناً، وقد يتوهم نفسه يهوذا يسلم المسيح لليهود بثلاثين قطعة فضة، ولكن السبب يراه الشاعر في أحد تلاميذ المسيح الذي شكك فيه، مما جعل عماد أبو صالح يصور لوركا كطفل يرتجف وكأرملة يولول وإلى الله يتضرع كقديس، ليس إيماناً بل لكي:

“لا يحرموه من الغناء

للقمر

والشجر

والفجر”

وهكذا لعب الشاعر على فكرة تغيير علاقة الدال بالمدلول لاكتشاف وجوه أخرى للذات الواحدة التي اكتسبت قيمة في عصر ما قد تفقدها في عصر آخر، ولوركا الشاعر الذي انتهى إلى مصير مأساوى والذي يصف غرناطة بنهريها:

“للنهر لحية حجرية

ولغرناطة نهران

أحدهما للدموع والآخر للدم”

وهكذا يختنق صوت الشاعر بالدم والدموع “وعندما يختنق صوت الشاعر، يفقد التاريخ معناه، وينفجر وعد الدينونة، مثل فجر جديد مخيف، على وعى الإنسان”(9).

ولذلك يشير شاعرنا في قصيدة أخرى إلى لوركا الذي يتوق إلى اللانهائية:

“هو الآخر كان يقول

إذا مت

دعوا الشرفة مفتوحة”

وهو بصدد تجريد الشخصية من مرجعياتها، ويحيلها إلى أثر فارق. وفي سياق تكون الشخصية نفسها “فى ذهن القارئ حيث تتحول إلى دال يرمز إلى دلالات متنوعة ومختلفة، حسب قدرة قارئها”(10) يحضر الشاعر كفافيس بعد أن انتظر سنوات طويلة:

“ليسمح لى بزيارته

دون رد

إلى أن أصابني اليأس”

هذا الانتظار كان يعانيه كفافيس نفسه للبرابرة، وهو ذاته الذي أحاله شاعرنا إلى سؤال ظل يتردد في جنبات نفسه ليربط به حدثاً شغل الشعب الذي انتظره في السوق محتشدين، ومجلس الشيوخ والإمبراطور والقناصل والخطباء المفوهين، وهو انتظار البرابرة الذين “يصلون اليوم” ليسنوا التشريعات وليمنح الإمبرطور شهادة فخرية لرئيس البرابرة، ولكن “لماذا يبدأ فجأة هذا الانزعاج وهذا القلق، ويرتسم الجد على الوجوه؟ ولماذا تقفز الشوارع والميادين بسرعة ويعود الجميع إلى بيوتهم وقد استبد بهم التفكير؟ لأن الليل أقبل ولم يحضر البرابرة، ماذا سنفعل الآن بلا برابرة؟ لقد كان هؤلاء الناس حلاً من الحلول”.

هذا السؤال أرّق شاعرنا عماد أبو صالح، وبسببه ظل يراسل كفافيس سنوات طويلة دون رد، وحين:

“جاءتنى أخيراً

رسالة من كفافيس

(….)

وجدت باب بيته مفتوحاً

الشمعة الوحيدة في الصالة

توشك على نهايتها

وهو مريض في سريره

يتنفس بصعوبة

لم يقدر على مد يده ليصافحني”

وحين فوجئ بما ألمَّ به من مرض عضال اضطر إلى نقله إلى المستشفى:

“حملته بحذر

ونزلت الدرج من الطابق الثاني

كان خفيفاً وضعيفاً

ويتعلق برقبتي كطفل

وكنت أشعر وقتها

أنني أحمل التاريخ اليوناني كله

فوق ظهري.

الأطباء رأوني حزيناً

ظنوا أننى ابنه

وأخبرونى بأنه لامفر

من استئصال حنجرته

أنا زرته لأسأله:

“لماذا ترى البرابرة حلاً من الحلول”؟

لكنه

قبل أن يجيبني،

فقد صوته إلى الأبد”.

وهكذا بعد أن قدم إليه حاملاً سؤالاً مصيرياً رأى الإجابة انتزاعاً من المستحيل، وأنه يلاحق وهماً طالما وقف فاصلاً بين زمن البرابرة وزمننا معتقداً أن الإجابة كانت ستقرب المسافة بين الأزمان. ولكن البرابرة أصبحوا ظاهرة كونية يتكرر حضورها كلما احتاجها الزمن، وأنهم القوة المبهمة التي تتربص بالحضارة والمدينة، واختفاء ظاهرة البرابرة هي نفى للأوهام التي يحتاجها البشر والتى بدونها تجتاحنا غربة الوجود وتلاشى المصير، وبهم ننعم باللانهائية.

………………….

الهوامش:

- إدوارد الخراط، من الصمت إلى التمرد، (الهيئة العامة لقصور الثقافة، 1994)، ص200.

- ديفيد بشبندر، نظرية الأدب المعاصر وقراءة الشعر، ترجمة: عبد المقصود عبد الكريم، (الهيئة العامة للكتاب، 1996)، ص42.

- حسن حماد، الإنسان وحيداً، (الهيئة العامة لقصور الثقافة، 1995)، ص116.

- تشادويك، الرمزية، ترجمة: نسيم إبراهيم يوسف، (الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1992)، ص97.

- محمد حافظ دياب، الثقافة، (الهيئة العامة لقصور الثقافة، 2003)، ص72.

- تودوروف، مدخل إلى الأدب العجائبي، ترجمة: الصديق بوعلام، (دار شرقيات، 1994)، ص71.

- المصدر نفسه، ص73.

- لوركا، الأغاني الغجرية، ترجمة: عبد الهادى سعدون، (الهيئة العامة لقصور الثقافة، 2014)، ص6.

- هنرى ميللر، رامبو وزمن القتلة، ترجمة: سعد يوسف، (الهيئة العامة لقصور الثقافة، 1996)، ص9.

- عبد الله محمد الغذامي، الخطيئة والتفكير، (الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2006)، ص271.

* نشرت الدراسة في مجلة فصول العدد95… خريف2015