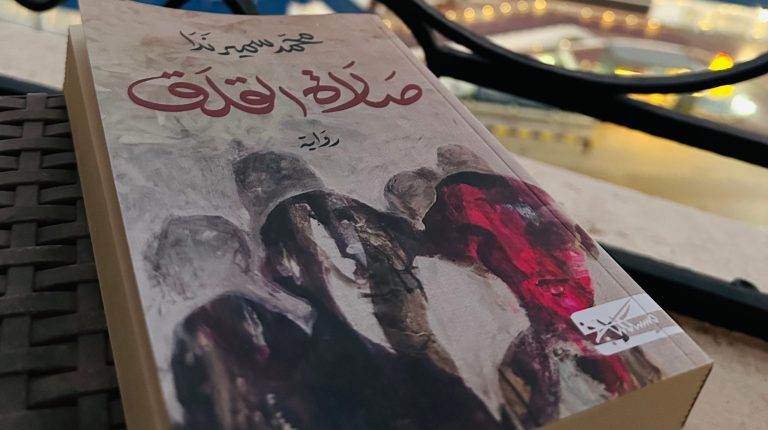

د. مصطفى عطية جمعة

في العتبة الأولى وهو عنوان الرواية([1])، نجد دلالة واسعة فضفاضة، تشير إلى الحرب في الشرق، فلا نعرف كينونة الحرب، ولا ماهيتها، ولا أي شرق مقصود.

ربما تأخذنا الدلالة المطلقة إلى حروب متعددة، اشتعلت في شرق العالم العربي، الذي يطلق عليه غربيا “الشرق الأوسط”، ولكن مع إبحارنا في أجواء الرواية، تتحدد الدلالتان: دلالة الحرب لتصبح الحروب العديدة التي مرّت بها مصر، خاصة حربي 1956، و1967، أما الشرق فهو يعني شرقي مصر، هناك عند قناة السويس، وتحديدا في مدينة بورسعيد، فهي رواية تشمل تأريخا سرديا عن بورسعيد الحياة والناس والشتاء والصيف، وذكريات الطفولة والأسرة، ما قبل الحرب، وأثنائها، وبعدها.

ومع أسطر الرواية، وبضمير المتكلم، نكاد نتوحد مع السارد، فهو يأخذنا إلى قصٍّ أقرب إلى السيرة الذاتية؛ سيرة أسرته: والده ووالدته وإخوته وجدّيه، وأقربائه، وأصدقائه، يبدأ من سنوات الخمسينيات، ويشير أيضا إلى ما سبقه من عقود، كيف كانت المدينة، وأحياؤها، والبشر الذين عاشوا فيها، وبعضهم أحفاد للرجال الذين حفروا قناة السويس في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ومنهم من جاء من صعيد مصر، وآثر أن يستقر على شاطئ القناة، يراقب حركة مائها وعمرانها، ونشاط المستعمر الإنجليزي فيها، وأنماط البشر من الأجانب الذين ملأوا بيوتها.

هؤلاء العمال الذين بقوا في أكواخ على ضفاف القناة، ورفضوا المغادرة، صارعوا الحياة، وحلموا بالثراء، مع مجيء السفن الأجنبية، وما يمكن أن تقدمه لهم من أموال وعطاياـ، ولكن لسبب أو لآخر لم يستطيعوا نيل ذلك، وبقوا هنالك، وأحلامهم تحترق كل ليلة في حياتهم البائسة، في الوقت الذي نسيتهم فيه الحكومة، ونسيهم الخديوي بعد أن رحل إلى القاهرة. وهناك إشارات إلى الفقراء الذين عاشوا في أكواخ شكّلت أحزمة الفقر حول المدينة، وبعضهم كان محظوظا، فسكنَ شقق الثورة، التي بناها عبد الناصر، فيما يسمى مساكن عمال الغزل([2]). فهي إطلالة تاريخية، تسلط الضوء على أزمة اجتماعية عاشها العمال البسطاء الذين حفروا القناة، وتشبثوا بالبقاء على ضفافها، على أمل أن تنمو المدينة، ويزدهر ميناؤها، وتكثر التجارة، وينالون جانبا من هذا الخير، ولكن الواقع كان أشد، فالاستعمار لم يرحم الوطن، واستأثر بخيرات القناة، ومن نسل هؤلاء، جاء عمّال مصانع الغزل، وانضم إليهم لاحقا بعض المرتحلين من الدلتا والصعيد، قبل أن يجدوا أنفسهم مرحّلين بأمر من السلطة، في أعقاب هزيمة 1967، ويعيشوا حالة الشتات الداخلي، في قرى الوادي ومدنه، بعدما قررت الحكومة تفريغ مدن القناة الثلاث، استعدادا لرد العدوان، لتعيش هذه الأسر غربة ثانية على أرض الوطن، حاملين معهم ذكرياتهم عن مدينتهم الأثيرة بورسعيد؛ الحياة والناس والنضال والمقاومة، وهو ما نقرأه في ثنايا المتن السردي، فهي رواية تنثر ذاكرة بطلها عن مدينته وعائلته، وعن طفولته، وشبابه، ثم عن لحظات من كهولته، وهو يسترجع ما ترسّخ في وجدانه وعقله عن الأمكنة، ومتفرقات الأزمنة، وسمات الشخصيات، وأبرز الأحداث، التي تقلّبت بالمدينة وأهلها.

وهذا ما يفسره بناء الرواية، الذي جاء في فصول معنونة، تتنقل بنا في فضاءات زمنية ممتدة، ما بين طفولة وصبا، ومراهقة وشباب، غير مرتبة في تتابعها، ولكن هناك خيطا روائيا واحدا يجمعها، لن يفتقده القارئ، لأن أساسه ضمير المتكلم، الذي يأخذنا به البطل السارد، وهو يبحر في ذاكرته، فعناوين الفصول جميلة وشاعرية، منها: “فالس حبيب الروح، مقطع أول: زينب”، و”فالس حبيب الروح: مقطع ثان: الشبيهان”، و”قولوا لعين الشمس ما تحماشي”، وحكايات أم أحمد”، و” الشوارع القديمة”، “أبي وأمي”، و”عروس البحر أكتوبر 2020″، فهي عناوين تمثل مدخلا لما يحويه الفصل من أحداث وإشارات إلى عشق الأسرة لموسيقى فالس، التي هي إيقاع لموسيقى راقصة، لقيت انتشارا بين أهالي بورسعيد، بحكم تأثرهم بالأجانب الذين أقاموا في المدينة. أما أغنية “قولوا لعين الشمس ما تحماشي”، فقد غنتها شادية، والمفارقة أنها تحولت في هزيمة 1967 إلى نكتة ساخرة، غنّاها المصريون بمرارة، عن الجيش الذي انسحب من سيناء، تاركا الأرض والسلاح، فكأن المصريين يناجون الشمس أن لا تحمى، وتسخّن رؤوس جنود الجيش “اللي راجع ماشي”.

لقد كانت عناوين الفصول جميلة وشاعرية، مأخوذة من عالم الموسيقى، مثل فالس حبيب الروح: مقطع أول: زينب، حبيب الروح: مقطع أول: الشبيهان (بورسعيد 1962)، وكذلك قولوا لعين الشمس ما تحماشي، وكذلك من أسماء الشخصيات وكنيتها مثل حكايات أم أحمد، أبي وأمي، أو من أسماء الأمكنة مثل الشوارع القديمة، وعروس البحر أكتوبر 2020، وقد تم توظيف هذه العناوين لتكون بوابة الولوج في الشخصية والحدث، مع ذكر زمان كل شخصية، والإشارة إلى بيئتها المكانية التي عاشت بها، وهي طريقة بارعة للقص والتقسيم والحديث بإسهاب، وإن كان هناك إسهاب كثير في التقسيم، خاصة في المقاطع الأخيرة في الرواية، والتي كان يمكن إيجازها، والاكتفاء بالمقاطع، أو بترقيم المشاهد، مما يحقق انسيابية في السرد في ذهن القارئ، وبعبارة أخرى، فإن عناوين الفصول بوصفها تقنية سردية تعين المؤلف على الانتقال بين الأمكنة والأزمنة، بوضع عنوان للفصل يشير إلى الشخصية أو المكان أو الزمان أو الحدث، دون إشارة مباشرة في المتن السردي، ولكن إذا كان المتن متدفقا عن شخصية واحدة، وأحداث متتابعة، وفي مكان واحد وأزمنة متقاربة، فإن اللجوء إلى التقطيع المشهدي السردي يكون أكثر تأثيرا.

وقد جاء أسلوب الكتابة وتقنيتها متدفقيَنِ، حامليَنِ الأحداث المنثالة من ذاكرة السارد، دون تراتبية زمنية، فلم يختر الكاتب نسقاً زمنياً طبيعياً تتعاقب خلاله الأحداث، وإنما آثر التجول الحر عبر الزمن، فتدفق سرده الذاتي عبر أزمنة غير منتظمة في حدوثها، مقطعة، تتراوح بين الماضي والحاضر، جامعا حقبا زمنية متنوعة، وهو ما يبرر اعتماد المؤلف على لغة تتسم بالشعرية في آن، فاستطاع أن ينقل عبرها مشاهد من الحرب والتهجير، إضافة إلى صور حية تجسد ما يعتمل في النفس، وقد عمد إلى المزامنة كتقنية سينمائية، تتسق مع ما انتهجه من تكنيك بصري، وجمع عبرها بين مشاهد من الماضي وأخرى من الحاضر.

يضاف لذلك شاعرية في الأسلوب مصاغة بطريقة مدهشة، بتمكن بلاغي، تغوص عن أعماق الذات وذاكرة الطفولة على نحو ما نقرأ في الفصول الأولى، عندما يصف السارد الحياة والعلاقة بين والد الطفل والأم ذات الصوت الجميل، وحياة البيت البورسعيدي في سنوات الخمسينيات، والراديو، وجهاز التسجيل والأغاني التي يرددها الشعب على المقاهي، وتترنم بها النساء في البيوت، وكم كان المؤلف بارعا، وهو يسرد بشاعرية عن زينب الأم، فيقول: “هكذا أحبُّ أنْ أبدأ، أنْ أتحدث عن كل أنثى، الأنثى في الوجود تسكنها فكرةُ الأمومة، فكرة الخلق وظهور أرواح جديدة صغيرة ناعمة الملمس بها زغب في رؤوسها، إنه الحب في أسمى معانيه، هكذا رأتْ زينبٌ الحياة، وهكذا أيضا رأتْ فكرة الحب، لكن ما لم تقله زينب أنَّ فكرة الغناء بقيت عالقة بذاكرتها طيلة حياتها.. قررت أن تتخلى بمحض إرادتها عن الغناء من أجل الحب”([3])، فهي فقرة مفعمة بالفلسفة، والعاطفة الجياشة، وقرارها أن تكون لحبيبها، ولأولادها، وتترك الحلم بالشهرة والغناء، واكتفت أن تملأ بيتها بصوتها الشجي.

نلاحظ أيضا الذاكرة المشبعة بما اختزنته عن صور العائلة قديما، فنقرأ عن: “صور وأفيشات الأفلام الأجنبية القديمة في الأربعينيات، سكنت حجرة عمتي أمينة والصالة، وصور ليلى مراد وأسمهان سكنت حجرة أمي وأبي، وصورُنا – أطفالا- سكنت حجرة ستي وسيدي، وهكذا كان البيتُ يضجُ بحياةٍ ال حدود لها، وموتٍ ينتظرُهم يف كُلِّ خُطوة”([4])، وأيضا ما حمله المتن السردي من صور للنجوم في المجلات وأفيشات السينما، وقد تعمد السارد إيرادها مفصلة، لنعيش حالة الجماليات البصرية في هذه الحقبة؛ جماليات الأفلام، والوجوه، والحياة، والتي تختلف حتما عما نراه الآن من صخب في الصورة، واشتداد في الألوان، وكما يحكي بضمير المتكلم: “أراهم دائما في الصور القديمة بنية اللون، والتي علاها صدأُ الزمن، في المرآة التي فقدت بريقها مبرور السنوات دون أدنى رغبة زئبقية عابرة بالتخيل عنها، على زجاج “البورصات” (المقاهي) المغلقة التي أغرقتها جحافل أمطار الشتاء”([5]).

وهناك ثراء سمعي يتجلى فيما أورده من إشارات عن أغاني الإذاعة المصرية، وما يغنيه أهل بورسعيد في أفراحهم، ومعلوم أن موسيقى منطقة القناة تتميز بألحانها على آلة السمسمية، بوقعها الموسيقي المتميز، بجانب الإشارة إلى أسطوانات الموسيقى الأجنبية، حيث نقرأ: “حبٌّ ظهر فجأة في شوارع بورسعيد عام 1954، في هذا الوقت أطلقت فرقة السيكرز Seekers في انجلترا واحدة من أجمل أغنياتها، “لن أجد مثيلا لك أبدا”، اقتنتها زينب على أسطوانة، في الوقت الذي كانت بورسعيد تستلمُ الأفلام واسطوانات الموسيقى في نفس أسبوع صدورها في أمريكا وأوروبا)([6])، فما أكثر الأجانب في المدينة!

إن هذه الرواية تصف حجم الآلام الناجمة عن العوز والمعاناة التي سببها الشتات، في ربوع الوطن، ما بين الدلتا، والعاصمة، والريف والمدينة، لندرك ألم المأساة الكبرى، التي نتجت عن الحروب المتتابعة على أرض الوطن، خاصة في منطقة القناة ومدنها، والتي لم يعلمها الشعب من الإعلام الرسمي، الذي كان أحاديا في خطابه، وعمل على التقليل، إن لم يكن التجميل، لكارثة حرب 1967، وما تلاها من عملية إفراغ مدن القناة، بل إن السلطة أجبرت الجنود الجرحى المنسحبين من سيناء على عدم الوصول إلى القاهرة والوادي، والعلاج في مستشفيات مدن القناة، حتى لا يُصدم الشعب بهول الكارثة، ولكن الحقيقة قد تختفي وسائل الإعلام، ووراء الكلمات المنمقة، والمصطلحات المخففة، ولكن حتما ستنكشف الحقيقة، ولو بعد سنوات، وهذا ما رأيناه في هذه الرواية، وروايات أخرى، مثل رواية “بيوت وراء الأشجار”، للروائي المصري محمد البساطي (1937-2012)، والتي تحولت إلى فيلم بعنوان “الشرف” (2000)، من إخراج محمد شعبان، حيث نشاهد فيه وجها من وجوه المأساة، وكيف تعرّض السكان المهجرون إلى استغلال بشع، وبعض النساء باعت جسدها، من أجل الحصول على بعض المال، بعدما وجدن أنفسهن بلا سكن، ولا عمل.

إن هذا النهج في الكتابة، يمثل السرديات الشعبية، المصاغة أدبيا، عن حقبة تاريخية أليمة، أرادوا طمسها بضجيج الإعلام، ونسوا أن ذاكرة الأفراد، كبارا كانوا أو صغارا، تحوي الكثير، وقد روته مرات ومرات، وسمعه الأطفال، وبعضهم مثل كاتبنا آثر أن يدوّنه، وهو يتنقل بذاكرته السردية بين ماض حُفِرت أحداثه في أعماقه، فصارت ندوبا لا يمكن محوها، وبين حاضر معيش، يأبى أن ينسى ذكريات الماضي، بل يلحّ في استرجاعها، لأنها ذكريات الوطن والشعب والحياة.

…………………………………….

[1]) الحرب في الشرق، زين عبد الهادي، منشورات مؤسسة بتانة الثقافية، القاهرة، 2022.

[2]) الرواية، ص58.

[3]) الرواية، ص18، 19.

[4]) الرواية، ص32.

[5]) الرواية، ص21.

[6]) الرواية، ص20.