د. إبراهيم منصور

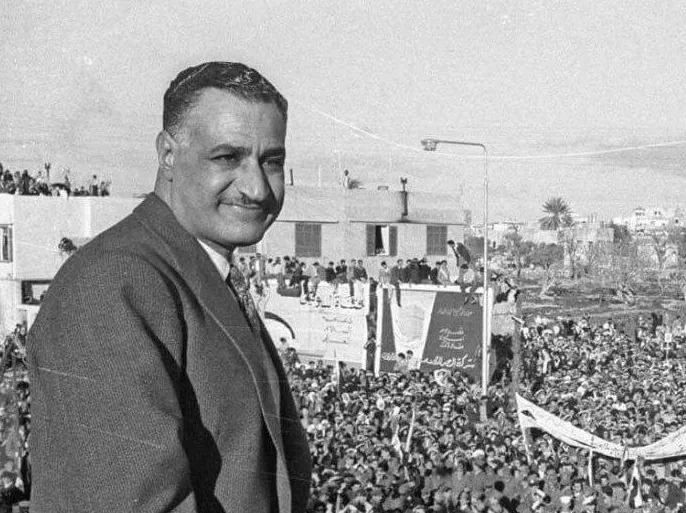

في كثير من فترات التاريخ كانت مصر منقسمة، فيها التناقض وتنافر الأقطاب، مجتمعها ليس واحدا من حيث هو مجتمع طبقي، لكن يبدو أن محاولة جعل المجتمع المصري مجتمعا موحدا متجانسا بمعنى نفي الطبقية البغيضة أو تقليل أثرها وليس محوه- هذه المحاولة نجحت أحيانا، وأكثر زمن في عمر مصر الحديثة كانت فيه مصر مجتمعا موحدا أو أقرب إلى التماثل تطبيقا لما سمي مجتمع الكفاية والعدل، كان ذلك في فترة حكم عبد الناصر الطويلة أي من 1952 إلى 1977.فقد حكم عبد الناصر فعليا مدة أقل من ذلك، لكن أثر سياسته كان موجودا في مدى زمني أوسع قليلا من الستة عشر عاما التي تولى فيها الحكم من 1954 إلى 1970

ولقد استطاع الأدب عموما والرواية خصوصا أن يقدم صورة للمجتمع وللسلطة وللتطور في مصر قبل العام 1952 وخلال فترة حكم جمال عبد الناصر وإلى اليوم، ولكن هذه الصورة التي قدمها الكتاب عن الثورة وزعيمها وعن المصريين عموما كانت صورة من زاوية واحدة في لحظة الكتابة في حالات كثيرة، وكانت صورة ثانية منفكّة عن اللحظة التي صدرت فيها في حالات أخرى أقل عددا من الأولى.

******

هناك كتب غير روائية رصدت المجتمع المصري وما جرى فيه من تغيرات وتحولات، كما فعل المفكر المصري أستاذ الاقتصاد جلال أمين (1935- 2018) فقد رصد في كتابه “ماذا حدث للمصريين؟” تغيرات عديدة لحقت بالمجتمع المصري في القرن العشرين، فقد التحق جلال أمين بالجامعة عام 1951، لكنه في الوقت نفسه كان قد عاش في كنف أبيه أحمد أمين (1886- 1954) فعرف عصر الملكية، إن سؤاله المشروع مذا حدث للمصريين؟ لا يستنكر شيئا مما حدث في عهد عبد الناصر إلا ما كان من ازدحام المدرجات بالطلاب في الجامعة الأم جامعة القاهرة، وهذا لم يكن مطعنا في سياسة عبد الناصر الذي حقق أمنية طه حسين (1889- 1973) بأن يكون التعليم حقا كالماء والهواء.

أما “دلال البزري” أستاذ علم الاجتماع فقد أصدرت كتبا عديدة عن مصر، ترصد التغير الذي حدث في المجتمع المصري، وفي كتابها “مصر التي في خاطري” تقارن بين الصورة التي عرفتها عن مصر وعن جمال عبد الناصر في طفولتها وصباها، ثم جاءت إلى مصر للعمل أستاذا لعلم الاجتماع في الجامعة الأمريكية بالقاهر من 1999 إلى 2009م، وقد انتهت من هذا الكتاب عام 2010 ونشرته غِبَّ قيام ثورة يناير 2011 فأهدته “لشهداء ثورة 25 يناير”

كتاب دلال البزري ليس مثل كتاب جلال أمين، بل هي تشير إلى كتاب جلال أمين بحسبانه يؤيد فكرتها عن المصريين وما هم فيه من أوهام مصدرها النوستالجيا، فترصد البرزي الصورة التي قدمتها السينما المصرية عن المجتمع المصري، وتذكر صورة جمال عبد الناصر الذي ألهم الجميع وأسَرَهم بقامته الفارعة وسمرته المحببة وخطبه البليغة، فهو بذلك كان النموذج للاعب الكرة و للملاكم كما هو النموذج للمثل السينمائي والمغني، إنه النموذج للبطل المصري في كل حقل وفي كل مجال.

لكن المؤلفة حينما جاءت إلى مصر وفي مخيلتها تلك الصورة النموذجية عن الرجال المصريين وعن النساء المصريات، صورة البطل المصري الذي صورته السينما، يبدو أن البزري قد صُدمت، فقد ذهب جمال عبد الناصر وذهب حتى زميله في تنظيم الضباط الأحرار أنور السادات (1918- 1981) ونحن الآن في عهد حسني مبارك (1924- 2018) حيث المجاري تطفح في الشوارع والنساء ينحشرن مع الرجال في سيارات الأتوبيس والآجور لا تغطي تكاليف المعيشة والشباب لا يجد مسكنا ليتمكن من بناء أسرة، هكذا كان الحال في العشرية الثالثة من حكم حسني مبارك (حكم 1981-2011) ولقد استعانت دلال البزري بكل ما وقع تحت يديها من مصادر عن المجتمع المصري عبر “قراءة الصحف اليومية والكتب والروايات، خصوصا الروايات الجديدة” وتقرر البزري في وضوح أن العقد من الزمن الذي صورته في كتابها كان ” عقد من الزمن قدمت فيه مصر أغرب وجوهها وأكثرها عبثية”

ويخيل إليّ لو أن البزري قد ابتعدت عن تلك العبارة الشاعرية التي اقتبستها من قصيدة تغنيها أم كلثوم (1902 – 1975) وجعلت كتابها بعنوان “الدين والجسد في المجتمع المصري ” لكان أصدق في تحديد مجال كتابها، ففصول الكتاب الستة تتناول هذا الجانب وحده: مصر الصور – النقاب والحصانة – الحجاب وفتنة الغطاء – النساء والرجال: تحرش لا حب – جسدي جسدهن – الدين: فقه الطقوس – المثقفون وجهاء بوهيميون.

حينما صدمت دالال البزري في سلوك المثقفين المصريين تجاه المرأة الأجنبية وخاصة إذا كانت، كما تقول: (تونسية – لبنانية – سورية – فلسطينية) وجدت نفسها تعود لرواية نجيب محفوظ (1911- 2006) حيث يصور في “الثلاثية” (1957) العلاقة بين السيد أحمد عبد الجواد وزوجه الست أمينة، وترى المؤلفة أن الرفيقة هي العشيقة الرسمية التي تأتي متوازية مع الزوجة في حياة الرجل، ثم تضيف: وأشهر من “رافق” في الأدب وقد نقل إلى الشاشة عدة مرات شخصية سي السيد أحمد عبد الجواد بطل ثلاثية نجيب محفوظ.

لقد استمد كل من جلال أمين ودلال البزري من الذاكرة ومن السينما ومن الأدب مثلما جعل كل منهما من المجتمع ومن الصحف اليومية مدادا لبحثه، ومع ذلك فإن نتائج البحث مغايرة عند كل منهما لعدة أسباب:

أولا- لأن جلال أمين ابن المجتمع المصري ودلال البزري ليست كذلك.

ثانيا- لأن رصد جلال أمين كان للمقارنة بين زمنين بالشواهد المستمدة من المعطيات المتماثلة، أما دلال البزري فقد قارنت بين الصورة السينمائية والواقع الذي تغير كثيرا.

ثالثا- تناول جلال أمين جوانب عديدة منها اللغة والمأكل والملبس والغناء والمرأة والزواج والتعليم، والعملة والاقتصاد، أما دلال البزري فقد كان بحثها منصبا على الجسد وأثر الدين والاقتصاد في النظرة للجسد.

*****

لقد منحنا الروائي الآعظم نجيب محفوظ مدونة روائية متتابعة وفيها يصور المجتمع المصري منذ أقدم العصور وحتى تسعينيات القرن العشرين، فقد رجع للمجتمع المصري والسلطة في مصر القديمة، ثم انتقل للمجتمع المصري في فترة الملكية في روايات عديدة ختمها بالثلاثية، ثم انتقل نجيب محفوظ لزمن عبد الناصر فبدأ ب”أولاد حارتنا” التي لجا فيها للتصوير الأليجوري للعلاقة بين العلم والدين والاقتصاد (الاشتراكية) ثم انتقل إلى مجتمع المثقفين في “ثرثرة فوق النيل” وأخيرا يصدر رواية “الكرنك” وهنا نرى الروائي الفيلسوف تشغله القيمة الكبرى للحرية، فإذا كان الصمت والعدمية هما دأب مثقفي العوامة حتى بلغوا مرحلة الغيبوبة، فإن “الإسكات” كان هو المحطة التي وصلنا إليها في رواية الكرنك. ولن نستطيع تجاهل ما صاغه السارد في تلك الرواية من عبارات أشهرها قوله “وعجبت لحال وطني، إنه رغم انحرافه يتضخم ويتعظم ويتعملق، يملك القوة والنفوذ، يصنع الأشياء من الإبرة إلى الصاروخ، يبشر باتجاه إنساني عظيم، ولكن ما بال الإنسان فيه قد تضاءل وتهافت حتى صار في تفاهة بعوضة، ما باله يمضي بلا حقوق ولا كرامة ولا حماية، ينهكه الجبن والنفاق والخوار”

هنا لا يقوم الراوي باستعادة ما حدث وما كان، بل هو يقوم بدور في الوصف، ثم يقوم بدور آخر في النبوءة، فلم تكن رواية الكرنك إلا حلقة من حلقات السرد المحفوظي الذي تتراصّ طبقاته بعضها فوق بعض . ومن مظاهر الدور التنبؤي في “الكرنك” أن الراوي بل الرواة يتحدثون عن المصالح والعقائد ويصورون صراعا لابد أن نرى نتيجته اليوم في وصوله إلى محطة النهاية، وهنا يقول الراوي “وجعلت أراقب هذه الفكرة فيما تلا ذلك من أيام وأعوام حتى وضحت جوانبها وتعرت جذورها فإذا بيوم 5 يونيه يستوي في التاريخ هزيمة لقوم من العرب ونصر لقوم آخرين منهم أيضا، وأنه جاء ليهتك الستر عن حقائق ضارية، وليعلن حربا طويلة المدى بين العرب أنفسهم لا بينهم وبين إسرائيل فحسب” وهذا هو الجانب الذي سميته النبوءة في سرد نجيب محفوظ الذي يكاد يتفوق علي “تشخيص” علماء الاجتماع مع ابتعاده عن “بلاغتهم” وهذه مفارقة أخرى لعبقرية الروائي الفيلسوف.

*****

من يتتبع الرواية المصرية في معالجتها لقضايا المجتمع والسلطة والحرية وخاصة في زمن ثورة يوليو وما بعده، سوف يجد أن عدد الروايات والروائيين يبلغ العشرات، وقد رصد الباحث “شحاتة الحو” في كتابه “صورة جمال عبد الناصر في الخطاب الروائي” (القاهرة 2018)عددا من النصوص السردية بلغ 56 نصا لخمسة وعشرين كاتبا أهمهم نجيب محفوظ وجميل عطية إبراهيم وبهاء طاهر وصنع الله إبراهيم وإبراهيم عبد المجيد وجمال الغيطاني، وذلك بحكم فترة البحث (1975- 2020)

لأسباب عديدة فإن الكاتب صنع الله إبراهيم (مولود 1937) من أكثر الكتاب معالجة لقضية الحرية ولفترة جمال عبد الناصر حيث عانى صنع الله من السجن في فترة مبكرة من حياته ومع ذلك فقد كان من أكثر الكتاب التزاما بقضية الإنسان في مصر والعالم الثالث، وقد كانت أيديولوجيا الكاتب صنع الله إبراهيم منحازة للفقراء والمهمشين والمرأة والمستضعفين في الأرض عموما، ومن أكثر النصوص تسجيلا لحياة هؤلاء البشر في مصر رواياته “تلك الرائحة” و “اللجنة” و “ذات” و”أمريكانلي” ولكن صنع الله إبراهيم لا يتوقف عند شخصية جمال عبد الناصر ولا عند هزيمة يونيو 67، لكن نصوصه الروائية ببنائها السردي الفريد، قد ساعدت النقاد أن يجعلوا قراءتهم لرواياته قراءة تأويلية.

*****

لقد حاولت اختيار بعض النصوص السردية التي تعالج قضية المجتمع المصري في زمن ثورة يوليو، فاخترت أربع روايات عالجت فترة الحكم الناصري، وقد صدرت تلك الروايات على فترتين متباعدتين، ونستطيع أن نقول أن كاتبيها ينتمون لجيلين متباعدين، الجيل الأول ولد في زمن الملكية أو العصر الذي يسمى أحيانا بالعصر الليبرالي أوعصر “الحُرّّيين” كما كان يسميه أحمد لطفي السيد (1872 – 1963) والجيل الثاني يمثله روائيان من عصرنا الحاضر، وهؤلاء الروائيون هم: عبد الرحمن الشرقاوي (1920- 1987) ووجيه غالي (1930 – 1969) وعلاء الأسواني ( ولد 1957) ومحمد سمير ندا (ولد 1978)

والروايات الأربع هي (الفلاح) وصدرت 1969 في القاهرة و( بيرة في نادي البياردو) صدرت بالإنجليزية

ونشرت في القاهرة بالعربية (1964)في سلسلة بنجوين Beer in the snooker club

بترجمة هناء نصير (بتانة 2017) والأشجار تمشي في الاسكندرية صدرت 2023 في بيروت، وأخيرا (صلاة القلق) وصدرت 2024 في تونس.

أما رواية “الفلاح” فهي تكملة لرواية “الأرض” (1953) والرابط بين الروايتين هو في الفضاء الروائي خيث تجري أغلب الأحداث في القرية وبعضها في القاهرة ولكن رواية الفلاح تشير أيضا إلى باريس حيث زارها الراوي / البطل وعاش فيها عاما واحدا، هذا الراوي البطل كان في رواية الأرض تلميذا صغيرا شبّ عن الطوق وغادر القرية في نهاية الرواية إلى القاهرة لكي يلتحق بالمدرسة الثانوية. أما في رواية الفلاح فقد أصبح هذا الراوي نفسه محاميا، لكن التغيير الأهم إنما هو ما حدث “للنظام” فالنظام السياسي الاجتماعي الاقتصادي الذي كان معمولا به في مصر قد تغير كليا في عام 1952م، كان نظاما ملكيا إقطاعيا في ظل الاحتلال البريطاني، أما الآن فرواية الفلاح تصور الوضع وقد أصبح النظام السياسي جمهوريا، والنظام الاقتصادي اشتراكيا، وقد خرج الإنجليز بغير رجعة.

تصور لنا رواية “الفلاح” أهل القرية في العهد الجمهوري حيث تحرر الفلاحون من النظام الإقطاعي وأما الراوي فهو اشتراكي النزعة مؤيد للثورة، وهو صانع للأحداث ومراقب لها وشاهد عليها، وكان من مظاهر هذا النظام الجديد توزيع الأرض على الفلاحين، وإلغاء الألقاب ( بيه – باشا) وترك الطربوش ليصبح من مخلفات الماضي، ولذلك سوف نجد سجالا كبيرا حول هذه الأمور بين الفلاحين بعضهم وبعض وبينهم وبين ملاك الأرض والأفندية، وتكاد الرواية أن تكون مخصصة لنصرة الثورة والتأكيد على قيم إيجابية جاءت بها، وأما المعيقات التي تواجهها فهي ذلك النزوع نحو النظام القديم ومحاولة تسفيه النظام الجديد.

إن اللغة في رواية “الفلاح” تحكي ما جرى من تغيير، فهناك ما سقط وما يجب أن يسقط من الألفاظ والتعبيرات (التراكيب) وقد حل محلها ألفاظ جديدة تماما مثل: سحب الثقة، القاعدة الشعبية، أعداء الثورة، المنحرفين، الزحف الثوري..إلخ وكل هذه الألفاظ التي تكاد تكون أدبيات اشتراكية وأحيانا ماركسية تجري هنا على ألسنة الفلاحين الذين كانوا بالأمس معدمين، وتلقى قبولا من فريق واستنكارا من فريق آخر غالبا هو الفريق الذي فقد الأرض والامتيازات التي أعطاها لهم النظام القديم وسلبها منهم النظام الجديد. أما الراوي فهو صوت الثورة المثقف الذي يراجع الأمور ويزنها، إنه يربط الأحداث العالمية بالأحداث المحلية والإقليمية في اليمن وفيتنام وفلسطين من ناحية وهنا في القرية من ناحية أخرى، وهو يرى أن ما يجري هنا وهناك إنما هو محاولة يائسة لإعادة عجلة الزمن وهزيمة النظام الاشتراكي، فيتتبع الراوي قصة تعليق الفلاح “سالم” على جذع النخلة وضربه بالكرباج مع أن كثيرين في القرية لم ينزعجوا كثيرا بهذا العمل الذي قام به فلاح يملك 17 فدانا ولكنه يستغل الفلاحين ويستفيد من المعدات التي وفرتها الدولة في الجمعية الزراعية. وبرغم هذه المحاولات لهدم النظام الجديد والسخرية منه، فإن نظام الجمعيات الزراعية وبناء السد العالي وتأميم الشركات وتعليم الفتيات وتسليح الجيش كانت كلها دلائل على أن النظام الجديد قد رسخ أقدامه في مصر في العام 1965 حيث تنتهي أحداث رواية الفلاح.

******

أما رواية “بيرة في نادي البلياردو” فهي سيرة شبه ذاتية للكاتب القبطي الكاثوليكي “وجيه غالي” الذي أصبح أبوه فقيرا بعد أن فقد ثروته في البورصة، ولكن أمه كانت من أسرة إقطاعية، ويفتتح النص الروائي على صورة لخالة الرواي وهي توقع مئات الأوراق التي هي في الظاهر تنازل عن مساحة من الأرض الزراعية تبلغ عشرة آلاف فدان وزعتهم بذكاء على الفلاحين لكل واحد منهم ثلاثة أفدنة، لكن الرواي الذي يسفه الطبقة الغنية ويلفظها يلاحظ أن خالته قد حصّلت من هؤلاء الفلاحين مبالغ قليلة ثمنا للأرض مقابل هذه العقود التي توهم أنها تبرعت بالأرض بلا مقابل استباقا لقانون تحديد الملكية الزراعية الذي أصدرته الثورة فنالت به رضا الماركسيين وسائر الاشتراكيين.

تجري أحداث الرواية / السيرة بين مصر وأوربا، حيث ينتمي الكاتب لسكان حي الزمالك الراقي ويذهب إلى لندن للدراسة وأخيرا يترك مصر ويغادر نهائيا إلى أوربا وهناك يكتب الرواية وينشرها بالإنجليزية،

يعيش “رام” بطل رواية “بيرة في نادي البلياردو” وسط شبان وشابات من أقاربه وزملائه في الدراسة منهم القبطي والمسلم واليهودي، وهو يرى أن المصريين الذين يحق لهم أن يقولوا نحن المصريين فهم الفلاحون وسكان المناطق الشعبية أما “ملاك الفيلات ورواد نادي الجزيرة الرياضي وسباق الخيول الذين يلبسون على الطراز الأوربي ويقومون برحلات إلى أوربا كل صيف ليسوا هم المصريون الحقيقيون”

يحب “رام” فتاة مصرية يهودية تحمل الجنسية البريطانية هي “إدنا” من آل “سلفا” وهي تجيبه حين يسألها عن أسرتها قائلة إنهم يعيشون في ألمانيا والبلطيق وفي جنوب أفريقيا أو روديسيا، ولإدنا أقارب في كل من انجلترا وفرنسا وأمريكا الشمالية، فيسألها رام: وفي إسرائيل أيضا فترد بالإيجاب.

لكن الراوي / البطل يظل ممتلئا بالأفكار الاشتراكية كارها وناقدا صريحا للرأسمالية والاستعمار، لذلك يدافع الراوي أحيانا عن جمال عبد الناصر وسياسته، ويهاجم الإخوان المسلمين والنظرة العنصرية التي نظر بها الإنجليز للمصريين ولسائر الشعوب التي استعمروها، لكنه برغم ثقافته الماركسية وتعاطفه مع الفلاحين،هاجم التأميم، وبطبيعة الحال التعذيب في السجون الناصرية، لقد كان “رام” معجبا بديمقراطية الهند التي لم تفلح في القضاء على الجوع، وبديلها من وجهة نظره هو دكتاتورية الصين الشيوعية.

****

تمتاز رواية “بيرة في نادي البلياردو” بسلاسة السرد وتدفقه، وهي سمة تميز رواية علاء الأسواني “الأشجار تمشي في الاسكندرية” كما تشترك الروايتان في الطبقة التي تنتمي إليها الشخصيات من حيث هم أوربيون متمصرون، أومصريون متفرنجون.

السرد في رواية الأسواني يغطي مرحلة تاريخية كانت فيها مصر تنتقل من النظام الملكي إلى النظام الجمهوري مثل روايتي عبد الرحمن الشرقاوي ووجيه غالي، فتبدأ الرواية من عند النهاية في عام 1964، وهو لحظة التهاية في الروايات الثلاث، لكن السارد في رواية “الأشجار تمشي في الاسكندرية” يعود بنا إلى عام 1915 حينما هاجر “ديمتري كازان” من الأناضول إلى الاسكندرية، فالفضاء السردي هنا مرتبط

تماما بالسمة الكوزموبليتانية التي عرفت بها الاسكندرية، والشخصيات تعيش في أجواء أوربية تماما، وأهم

إن شخصيات الرواية هم أعضاء نادٍ يسمونه “نادي الكوكاس” The Caucus هو

ليس ناديا بالمعنى المعتاد بل جلسة يجتمع فيها شلة من الأصدقاء للمرح وتبادل الأفكار.

يقدم لنا السارد أعضاء هذا النادي في الصفحتين 9 و10 من الرواية، حيث يجتمعون في بار مطعم أرتينوس وهم: عباس القوصي المحامي، وزوجته نهى ابنة أستاذ القانون الراحل الدكتور إسماعيل باشا الشواربي، وليدا أرتتينوس صاحبة المطعم والفنان التشكيلي أنس الصيرفي وتوني كازان ومدام شانتال لوميتر وهي الفرنسية الوحيدة بينهم، أما سائر الأعضاء فهم ممن ولدوا في مصر لآباء مصريين أو متمصرين.

سوف نعرف من نقاش المجموعة في جلستهم هذه أن نظام جمال عبد الناصر قد صادر الأموال والممتلكات ومنها ممتلكات الدكتور الشواربي، ولسوف يغوصون في السياسة ويخوضون في سيرة النظام حتى قالت نهى الشواربي:

-هناك مصريون يكرهون عبد الناصر، فردت عليها مدتا شانتال:

-من يكرهون عبد الناصر قلة قليلة بلا تأثير، فيرد عباس القوصي:

-المسألة ليست حبا أو كرها لكنها مبدأ .. أنا أرفض أي ديكتاتور مهما تكن شعبيته أو إنجازاته.

وهكذا ينجح السارد في جرنا إلى أجواء الرواية والتيمة السياسية المسيطرة عليها برغم أن “شلة ألأنس” من أعضاء الكوكاس يسهرون في المطعم أمام البار لتعاطي الخمور بيد ساقٍ محترف هو كارلو الذي لا يعرف شيئا عن السياسة ولكنه سوف يقع في مأزق خطير بسبب وسامته واعتياده على غزوات نسائية بلا عدد.

الرواية مسلية إلى أقصى حد ومحكمة الصنع تماما، أما ما تعطيه من “معنى” فهو مخالف لما أعطته الروايتان السابقتان، هنا أجواء فيها الثقافة والفن والعظمة والتسامح والثراء أيضا، إلى أن قامت ثورة يوليو فانقلب الوضع رأسا على عقب، ضاعت الحرية وعاش أبطال الرواية مع غيرهم من المصريين الذين يقيمون في محيطهم الاجتماعي في عذاب مقيم بسبب التسلط وغشم السلطة والصوت الواحد غير القابل للتعدد والتسامح الذي ميز البيئة السكندرية الكوزموبليتانية.

*****

أما الرواية الأخيرة فهي “صلاة القلق” لمحمد سمير ندا، وقد نالت الرواية شهرة واهتماما كبيرا بعد أن

حاز كاتبها “الجائزة العالمية للرواية العربية” المعروفة باسم البوكر العربية عام 2025م، ولم يكن ندا من الكتاب المعروفين، قبل الترشح للجائزة.

يلجأ كاتب صلاة القلق لبيئة مغايرة للبيئات الثلاث التي دارت فيها الروايات السابقة، إنه يذهب إلى صعيد مصر حيث تقع الأحداث في “نجع المناسي”. أما زمن الحكاية فيقع بين عامي 1967 و1977 ولكن الكاتب يلجأ لحيلة سردية هي “الفنتازيا” فيصنع بيئة فيها حصار وعزلة نتيجة وقوع النجع في فترة موات لانقاع اتصاله بالعالم وإصابة أهله بألوان من التشوه والعجز، فقد أصاب الوباء عموم أهل النجع فسقط شعر الرأس والحاجبين وغدت الرؤوس أشبه برؤوس السلاحف، فنحن أمام لون من “الديستوبيا”

إن النظام السياسي في عهد عبد الناصر هو المسئول عما أصاب نجع المناسي من أقدار باطشة، فقد جند الشبان للحرب وظل يذيع عليهم أنباء النصر المؤزر لعديد السنين، والمجندون لا يعودون أبدا من ساحة القتال، ولما كان النجع قد وقع أسير العزلة فلم يكن له مصدر للأخبار إلا ما يذيعه عليهم واحد منهم صنع لهم جريدة من صفحة واحدة سماها “أخبار الحرب”

اختار الروائي أسلوب رواية الأصوات فحكى لنا القصة على ألسنة ثمانية من الرواة، امرأتان وستة رجال، وهو عدد كبير، يفوق كثيرا العدد الذي اختاره كل من فتحي غانم في روايته “الرجل الذي فقد ظله” ونجيب محفوظ في روايته “ميرامار” لكن هذا لم يكن العائق الوحيد أمام الرواية لكي تكون مقبولة في بنائها، بل هناك عائق أكبر هو لغة الكاتب التي أراد لها أن تكون لغة ذات حمولة بلاغية فلجأ لتركيب الجمل على نحو أعاق السرد وعطل تدفقه، فتستطيع أن نقول أن الرواية في كثير من صفحاتها كتبت بلغة غير روائية.

إن رواية “صلاة القلق” تجمّد الزمن عند لحظة 5 يونيو 1967 في صعيد مصر، وكأننا في يوم القيامة، وهي رؤية وجدناها عند كثير من المصريين والعرب الذين زعموا أنهم يعرفون التاريخ ويشخصون الماضي وأما الحاضر أو المستقبل فلا وجود لهما، ذلك أن القيامة قد قامت يوم الخامس من يونية حزيران، فأنا لنا أن نرى الحاضر أو نتنبأ بالمستقبل؟!

*****