عمرو عاشور

لماذا نكتب؟

ربما يكون هذا السؤال هو الأصعب على بعض الكُتاب، فالكتابة ليست مهنة يمتهنا الكاتب، خاصة الكتابة الروائية، إنما هي فعل أصيل يمتد جذوره إلى الروح، قاع الروح، لعل ذلك ما جعل من تعلم الرواية أمرا مستحيلا… هناك الكثير من الأماكن التي تدرب الكتاب على كتابة السيناريو مثلاً، وهي قادرة على تخريج عدد هائل من كُتاب السيناريو. أما الأدب فله خصوصيته، بل هو شديد الخصوصية والتفرد الذاتي.

في حوار أجريته مع عدد من الكُتاب العرب حول تلك الإشكالية، نُشر على موقع رصيف22 تحت عنوان “لماذا نكتب؟ شغف الكتابة في عيون بعض أشهر الروائيين العرب” تحدث فيه الكُتاب عن شغفهم بالكتابة، والأسباب الحقيقية وراءها، منهم من يعتبرها وسيلة للتسلية، وآخر يراها أداة لهزيمة الموت، وثالث يؤكد أنها تعيد تلوين العالم في داخله. لم يتفق أحد في رده، لكل واحد منهم أسبابه ودوافعه. ولكن مهما كانت تلك الأسباب والدوافع فإن خلفها عائد ما، معنوي في أغلب الأحيان، مادي في القليل منها.

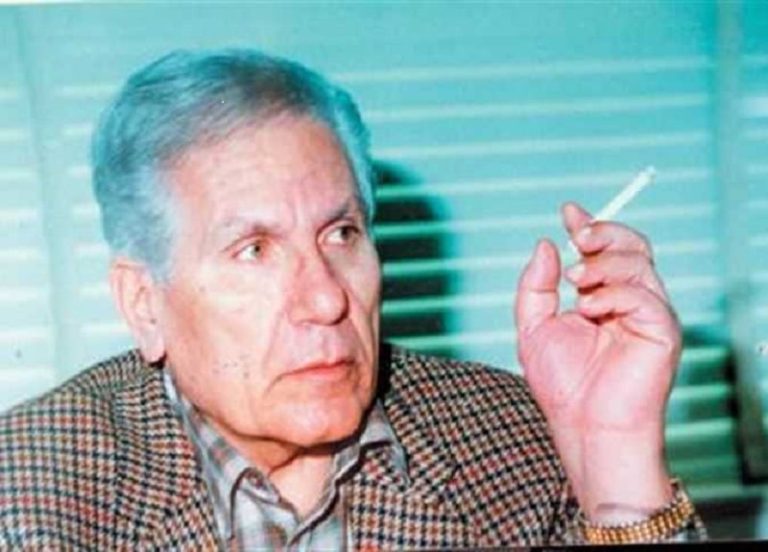

أما حسين عبد العليم فهو يختلف عن الجميع، رغم الصداقة التي ربطتنا يوماً، والعلاقة التي نشأت بيننا في دار ميريت، لم أفكر قط في أن أوجه له مثل هذا السؤال.. ربما لأن شخصيته التي تبتعد عن الأضواء وعدم رغبته في اللهاث خلف الجوائز العربية التي دارت حولها ومن أجلها كثير من المعارك بين الكُتاب منذ تدشينها جعلت منه راهبا حقيقياً لهذا الفن.. فظل هو في مكانة خاصة جدا، مدرسة مستقلة بذاتها، اتخذت من هموم الناس أعمدة البناء، ومن لسان حالهم مادة للسرد الهادئ..

الآن، تقفز في ذهني صور كثيرة لشخوص أكاد أجزم بأنه عاشرها جيدا، تطل عليّ منه عمله الروائي القصير “بازل”، تلك الرواية التي تجمع ما بين المتتالية القصصية وتعدد الأصوات في قالب روائي كُتب باللغة العامية، ليست كأي عامية، ولكن تلك التي تنبع من الذات الساردة بثقافتها ومورثها الشعبي في طقس يذكرني بالاعترافات التي يبوح بها الخلق للقساوسة كرغبة في التخلص من الخطايا كبيرها وصغيرها.. لم يقم بدور المحامي لهذه الشخوص، وإن كانت المحاماة مهنته التي يقتات منها في الواقع. ولكنه، ترك لهم حبال السرد مرخية، واكتفي هو بالاختباء التام.

في تلك القصص نري وجوها قد تمر من أمامنا أو تعيش حولنا دون أن نمعن النظر بدواخلها، المرأة الساقطة التي تغضب من الزبون لأنه بعد المضاجعة طلب منها كوب شاي، وهي صائمة في نهار رمضان، ذلك الخلط بين الطاعة والمعصية، الخوف من الله والحاجة للقرش، عذابات النفس البشرية في أكمل صورها.

ثم قصة أخري عن شاب قرر فجأة أن يكون (نسوانجي) ليجد النساء تتهافت عليه من كل ناحية. وكأنه يثبت عملياً أن الإنسان قادر على كل شيء إذا أراد.. فقط إذا أراد.

وقصة المرأة التي تعاني من تأنيب الضمير لمجرد أنها أكلت الديك التي ربته منذ أن كان كتكوتاً، إنها علاقة أخرى متفردة بين الفريسة والصياد، الإنسان بقلبه الأبيض وشهوته الدائمة في مواجهة الحيوان مصدر الطعام والحياة.

إنها رواية تتكشف مع كل قصة كلعبة البازل لتكون في النهاية لوحة متكاملة عن الإنسان الذي يعيش في قاع المجتمع..

وكذلك باقي شغل حسين عبد العليم الذي يبدو وكأنه قطع فنية مستقلة ولكن حين تجمعها سويا سيكشف لنا عن عوالم كاملة، سعدية وعبد الحكم، سيرة التراب والنمل، وغيرها من القصص والروايات التي أصبحت صوتا لكل من ليس له صوت.

كلها جاءت في قالب قصير (النوفيلا) في الزمن الذي تسارع فيه غيره من الكُتاب للعكوف على كتابة الروايات (أم كعب) إرضاء لدور نشر تسعي خلف معايير حددها لجان تحكيم المسابقات الأدبية الكبري.

هذا الراهب لم ينتصر وينحاز فقط للطبقة المطحونة، ولكن انحيازه امتد أيضاً إلى نصرة فن عظيم أوشك على الاندثار بسبب الحالة المزاجية للكهنة الجدد، أصحاب اللغة العربية الفصحى والروايات الضخمة والأعمال المستوحاة من الخيال المعطوب.. لذلك استحق – من وجهة نظري- أن يكون راهب هذا الفن، إنه النموذج والمثال..