حاوره: صالح الرزوق

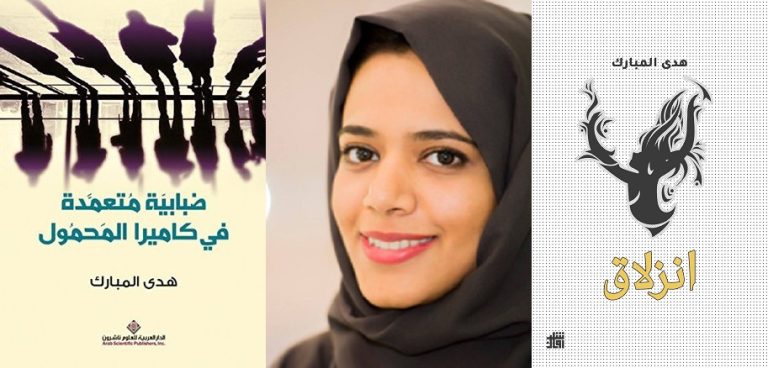

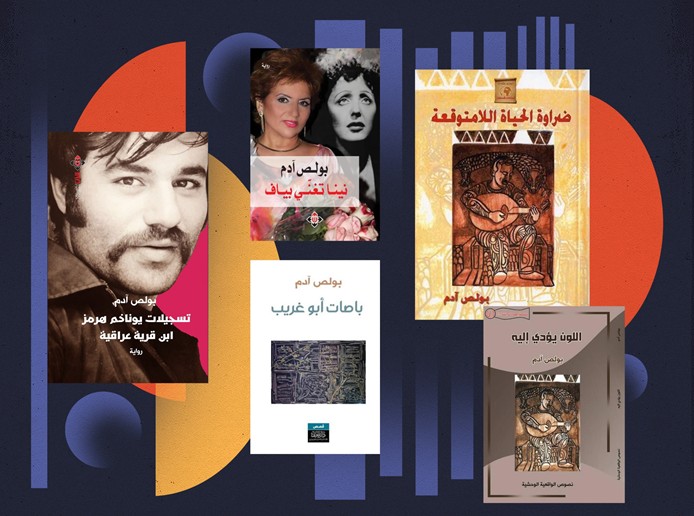

من الأسماء الصاعدة على درب المشقة، في السرد والشعر والنقد، يأتي بولص آدم في نقطة عمياء، بتعبير هولي كيس، في معرض حديثها عن كريستا فولف. وأعتقد أن ما يربط آدم بفولف أكبر من الصدفة غير المشروطة. فهو يتناول مثلها مشكلة السلطة مع المجتمع، والإنسان المفرد مع الحرية، وبعدة أساليب تتراوح بين الموافقة – على المحاكاة كما في كتابه القصصي “باصات أبو غريب”، والنفي – ومعاكسة أقدار الحكاية التي وضع لها الإغريق عدة عتبات. فآدم لا يتبع دائما المنطق القسري، ويخربه بأدواته المبتكرة، كما فعل زكريا تامر في الستينات، عندما استبدل التسلسل بالوحدة العضوية. وهذا يضع آدم على مفترق طرق كما فعلت البيروسترويكا بكل شرق أوروبا. وآدم ليس غريبا على هذا الإشكال أيضا، ولا سيما أنه جرب السجن، وحكم عليه بالإعدام، ثم استفاد من عفو عام، وغادر السجن، ومن بعده سجن الحارة والمدينة وأخيرا الوطن، واستقر في النمسا ليبدأ منها تجربته مع الفن والثقافة. وانعكس ذلك على روايته الأوروبية “نينا تغني بياف”، لكن ثاني رواياته وهي “تسجيلات يوناذم هرمز” لم تغادر ذهنيا تراب بلاده، ولا حضارتها الآشورية. وهذا هو الإشكال الثالث. أنه غريب على النظام، ويعيش في فضاء عربي بروح آشورية، كما أنه يعيش في بلد ينطبق عليه كلام المتنبي: أنه فيه غريب الوجه واليد واللسان.

كيف أثرت كل هذه الأشكال من القطيعة والترابط على تفكير وكتابة بولص آدم. هذا ما سنناقشه في الحوار التالي.

س: سأبدأ بالشعر لأن أولى إصداراتك كانت شعرية وسردية. وهي مجموعة “ضراوة الحياة اللامتوقعة” والتي عمدها النور في القاهرة عام 2010. أنت تكتب قصائد نثرية، بمعنى أنك من أبناء الموجة الثالثة بعد قصيدة العمود والتفعيلة، كما يقول النقاد. ما قولك بالقصائد المبكرة لأمين الريحاني في كتابه “هتاف الأودية” الصادر عام 1910. هل أسس كتابه المذكور لقصيدة رؤية، أم يمكن أن نعتبره موجة رابعة مبكرة مهدت الأرض لقصيدة نثر هي بين ما يسمى فن الكتابة وفن التطهير أو تعرية الخبيئة الذاتية؟

ج: صحيح أنني أكتب قصائد نثرية، وغالبًا ما أُصنَّف ضمن ما يُعرف بالموجة الثالثة بعد قصيدة العمود والتفعيلة، لكنني لا أرى في هذا التسلسل الزمني ما يحدد جوهر التجربة الشعرية. فالشعر، كما أفهمه، لا يرث شكلاً بقدر ما ينبثق من صوت داخلي، خارج التصنيفات المدرسية والخرائط الجاهزة. أما أمين الريحاني، فقصائده في “هتاف الأودية” كانت تمردًا مبكرًا، لا على الشكل وحده، بل على بنية الرؤية الشعرية نفسها. كتب بكشف داخلي، ومجاز فلسفي، ونَفَس باطني، جعل من القصيدة مساحة لتعرية الذات لا لتجميلها. في بعض لحظاته، يتقاطع شعر الريحاني مع ما نسعى إليه اليوم في قصيدة النثر: أن تكون الكتابة فعل تطهير، لا بالمعنى الكلاسيكي، بل كمساحة للتوتر الداخلي، للمساءلة، وللكشف العميق. لهذا أراه من المؤسِّسين المبكرين لموجة رابعة غير معلنة، مهدت لقصيدة النثر لا كنوعٍ أدبي، بل كحالة كتابية تفتح اللغة على المجهول، وتُنصت لما يُهمس به في الداخل، لا لما يُعلن على السطح.

س: قصائدك لا تتبع الشكل المتعارف عليه من مجاز وتراكيب. ولكنها أقرب للإعراب عن خواطر هي جزء من ذات الكاتب السرية، ما يكون راكدا تحت ستارة، لا يراها الإنسان العادي، ولكنها جزء من حياته اليومية. مثل قصائد الشاعر البولوني جيسلاف ميوش، وبالأخص في كتابه المتأخر الذي كتبه في مراحله الأخيرة وهو “الفضاء الثاني”. كيف تأتى لك أن تبدأ من نهايات ميوش. أو بلغة أبسط: لماذا بدأت بلون أدبي عادة هو خلاصة لتجربة الكاتب (يسميه إدوارد سعيد الكتابة الأخيرة late writing). هل هذا يعني أن تجربتك وضعتك على حدود التجربة الهرمة؟ ومنعا للتحسس هل إحساسك بالعالم والواقع والنفس يشبه أحاسيس الكهول الذين خبروا كل شيء وعانوا من الفظائع والمسرات على قدم سواء؟

ج: ربما لم أختر أن أبدأ من حيث ينتهي الآخرون، بل إن ما يُسمّى بـ “الكتابة الأخيرة” عند ميوش أو غيره، لم تكن بالنسبة لي نهاية، بل عتبة. أنا لم أعش شيخوخة الجسد، لكني عشت ما يمكن تسميته بشيخوخة الإحساس، أو على الأقل يقظة مبكرة على هشاشة العالم. لم تأت قصائدي من تدرّج تقليدي في الأشكال، بل من رغبة في أن أكتب كما أشعر، لا كما يُنتظر مني أن أكتب. لهذا بدت كأنها تبدأ من نهاية الطريق، مع أنها كانت بدايتي. حين قرأت “الفضاء الثاني” لم أشعر أنه نصٌ لكهلٍ يودّع، بل لنفسٍ ترى أكثر مما ينبغي، وتعرف أن اللغة لا تعيد تشكيل العالم، بل تكشف عريه، وأن المجاز حين يُستخدم للزينة يخون المهمة الأصلية للشعر. أردت أن أكتب أشياء لا تُقال، لا لأنها ممنوعة، بل لأنها تُنسى في صخب اليومي، وتعيش في الزوايا المعتمة من التجربة الإنسانية. لهذا بدت قصائدي أقرب إلى ما يصفه البعض بالخاطرة العميقة، لكنها ليست كذلك. هي “جملٌ ناجية” كما يسميها أحدهم، جُمل عبرت من الحريق دون أن تحترق.

هل هذا يعني أنني أكتب مثل الكهول؟ ربما، لكن ليس لأنني خَبِرت كل شيء، بل لأنني وُضعت – كما تقول – على حدود التجربة الهرمة، لا بمعناها الزمني، بل بمعناها الوجودي: أن ترى الحياة وتتساءل إن كانت تراك. أنا لم أكتب من باب الحكمة، بل من باب التعب.. والقصيدة، كما أؤمن، لا تُولد فقط من الجَمال، بل من الإرهاق أيضاً.

س: ما رأيك بالمشهد الشعري في العراق. من يبشر بمرحلة شعرية جديدة. وبرأيك لماذا تأخر الاعتراف بشعرية محمود البريكان. وماذا تقول عن القصائد متعددة الوسائط التي لا يمكن قراءتها ويتخللها صور وتعليقات بالصوت والصورة والرسوم كما في تجربة الشاعر السعودي الطليعي عادل حوشان (إن سبق لك أن اطلعت عليه)؟ وهل تعتقد أنه يوجد أصوات مقموعة تحتاج للتعريف بها (من الرواد الذين خنقهم الجحود أو من الشباب الذين خنقهم التجاهل والحصار). مثلا نحن في سوريا ننكر شعرية الشيخ خير الدين الأسدي ونتهمه بالزندقة أو بالهلوسة. وكذلك أورخان ميسر، لم يأخذ حصته من التعريف. وكلاهما مهد لقصيدة النثر في الثلاثينات – والستينات. ومع ذلك يؤرخ النقاد بداية الشعر النثري في عام 1967 بالتوازي مع هزيمة حزيران التي فتحت الباب لنقد التقاليد. حتى أن الرباعي المعروف: ممدوح عدوان وعلي الجندي ومحمد عمران وفايز خضور يؤكدون أنه لا يوجد شعر بلا تفعيلة وكل ما عدا ذلك نصوص مارقة؟ (وخامسهم هو المنسي دائما محمود السيد مؤلف “مركبة الرغوة”. والذي اختار النثر على سبيل أنه دين وعقيدة).

ج: المشهد الشعري في العراق لا يزال خصباً ومربكاً في آنٍ معاً. مربك لأنه يحمل ميراثاً ثقيلاً من الطليعة، من السيّاب وحتى مروراً بالبريكان وبلند الحيدري، وصولاً إلى سعدي يوسف وجماعة كركوك وما تلاهم، وهذا الإرث يجعل كل كتابة جديدة وكأنها تصعد جبلًا من رماد لا يسمح لها أن تزرع شجرتها الخاصة. لكنه مشهدٌ خصب لأن هناك أصواتاً تكتب اليوم خارج “الهوية العراقية الكبرى” التي كانت تهيمن، وتقترب أكثر من الذات الهشة، من التفاصيل المهمّشة، من كتابة الخوف والتمزق والمساءلة بدل كتابة البطولة والموقف الصريح. هناك أصوات تُبشّر بمرحلة شعرية جديدة: هناك شعراء لا يعلنهم الإعلام، لكنهم يكتبون نصوصاً تحفر في اللغة والوجدان بتؤدة، مثل مروان ياسين الدليمي وآخرين، ممن نعرفهم بنصوصهم لا بأسمائهم. تأخر الاعتراف بشعرية محمود البريكان مسألة تُثير الشجن أكثر من الدهشة. البريكان لم يكن صالحاً لأن يكون “أيقونة”، لا لأنه ليس شاعراً مهماً، بل لأنه كان غير قابل للاستهلاك. لا حضر المهرجانات، ولا نافق الأيديولوجيا، ولا صنع صورة للبطل أو العاشق أو المثقف. كان خارج اللعبة، ولذلك لم يكن مفهوماً في زمن الشعر الجماهيري. تأخر الاعتراف به لأنه كتب كما لو أنه يكتب لظلّه، وظلّه كان طويلاً وغامقاً جداً على ذائقة المرحلة. أما عن القصائد متعددة الوسائط كما في تجربة عادل حوشان، فهي بلا شك تمثل مغامرة خلاقة ضمن مشهد شعري عربي يميل غالباً إلى التكرار. حوشان يدمج الصوت والصورة والرسم مع النص في محاولة لتوسيع معنى القصيدة، لا كأداة تواصل، بل ككائن متعدد الحواس. هذه القصيدة لا تُقرأ، بل تُعاش لحظياً. ومع ذلك، تبقى هذه التجارب مهددة بالتحوّل إلى عرض بصري إذا لم تكن مرتبطة بيقظة شعرية حقيقية. ليس كل مزج بين الوسائط يعني أننا أمام شعر جديد. لكنه بالتأكيد باب. أما عن الأصوات المقموعة والمنسيّة، فالسؤال هنا كبير جداً، والأمثلة أليمة. من سوريا، خير الدين الأسدي وأورخان ميسر كما ذكرت، وهما من أوائل من كتبوا بروح قصيدة النثر، لكنهما كانا “خارج الزمن السياسي” الذي أراد من الشعر أن يكون إما مقاتلاً، أو خائفاً، أو تابعاً. الأسدي صوفيّ مشاغب، وميسر كاتبٌ غريب في زمنٍ لا يتسامح مع الغرابة. ولذلك تم نفيهما من الذاكرة، أو تهميشهما باعتبارهما غير قابلين للتصنيف.

أما الرباعي الشهير: عدوان، الجندي، عمران، خضور، فرغم موهبتهم وتأثيرهم، فإن موقفهم من قصيدة النثر كان يشوبه نوع من الدفاع عن الأرض التي احتلوها. كانوا يخشون، ربما، من أن تأتي كتابة بلا تفعيلة فتأخذ منهم الضوء. لهذا قالوا ما قالوه. لكن الأهم من كل هذا، أن شعراء كُثر – من جيل الشباب تحديداً – يُخنقون اليوم لا لأنهم يكتبون بشكل “مارق”، بل لأن العالم العربي أصبح لا يسمع أحداً إلا إذا جاء بصوتٍ مرتفع جداً، أو جاء من مؤسسة. الشعراء الذين يكتبون في الظل، عن الهشاشة، عن غبار الطاولة، عن أصوات الليل، لا يجدون اعترافاً إلا من قرّاء يشبهونهم.

في الختام، أعتقد أن تاريخ الشعر العربي ليس خطاً متصاعداً من العمود إلى النثر، بل هو أشبه بفسيفساء فيها نقاط ضوء كانت تُغطى عمداً، ونقاط زيف كانت تُسلّط عليها الأضواء. والشاعر الحقيقي، اليوم، ليس من يصنع موجة جديدة، بل من يكتب كما لو أنه وحده على الشاطئ، لا ينتظر موجة ولا تصفيقاً.

س: ذكرت أنك قرأت “الفضاء الثاني” لميوش. ولا بد أنك لاحظت كيف أنه قسم نصه إلى متن وهامش. النص معاصر والهامش من وحي الكتاب المقدس. هل هي ردة دينية أم فتوحات فنية ترفد الناسوت باللاهوت.

ج: في “الفضاء الثاني” لا يعود جيسواف ميوش إلى الدين كملاذ، بل يستدعي اللاهوت كأفق رمزي يعمّق تأملاته في هشاشة الإنسان المعاصر. تقسيمه للنص إلى متن وهامش ليس ارتدادًا دينيًا، بل فتح فني يضع المقدّس في حوار خافت مع الشعري. الهامش، المستلهم من الكتاب المقدس، لا يفسّر المتن، بل يربكه، يعكسه، ويقلب المعنى على وجوهه. لا وعظ هنا، بل إنصات يقظ لأسئلة الخطيئة والفناء والخلاص. إنها محاولة لرفد الناسوت باللاهوت دون أن يُسلّم القصيدة للكهنوت، حيث يصبح الشعر مجالًا للتوتر والتأمل، لا منصة للثبات أو الإجابة. ميوش النوبلي يصفه جوزيف برودسكي بأنه أحد أعظم الشعراء، وربما أعظمهم على الإطلاق، في عصرنا.

س: صدرت لك عدة مجموعات شعرية. الهم فيها لا هو ذاتي ولا موضوعي، بل هو مجرد حالة. لماذا هذا الإصرار على التجرد – لا التجريد. والانفصال – لا القطيعة. هل وراءها رسالة فكرية أم موقف فني. وما هو مشروعك الشعري القادم. وما الجديد فيه؟؟

ج: صحيح أن ما أكتبه لا هو ذاتي خالص ولا موضوعي عام، بل أقرب إلى حالة، كتجسد مؤقت لشعور أو فكرة في لحظة ما. هذا “التجرد” هو وعيٌ بشروط الكتابة. لا أريد أن أكون داخل التجربة تماماً، ولا خارجها تماماً، بل على الحافة، حيث يمكن للقصيدة أن تلتقط التوتر الخفي. الانفصال هنا ليس قطيعة، بل مسافة لازمة لرؤية أكثر صفاء. ليس هناك “رسالة” محددة، بل انحياز دائم للصوت الخافت، لما لا يُقال مباشرة. مشروعي ليس خاصاً بالشعر، بل بكل ما أكتب وهو “الواقعية الوحشية”، وأنا مستمر على اشتغالي الفني ولا داعي لأشرح ما هو هذا المشروع، إنما العودة إلى نصوصي المتمردة على التصانيف أحياناً هي من يعبر عن نفسها. مشروعي يواصل هذا الخيار، وبانفتاح أكبر على أشكالي الجديدة، ربما تمزج الشعر بالتأمل، أو تُدخل الصوت والصورة كامتدادات للنص المكتوب. الجديد فيه ليس في الشكل فقط، بل في رغبتي بالكتابة كمن يودّع شيئاً عزيزاً… دون مرارة.

س: بين “باصات أبو غريب” و”روائي بلا نسخ” نقلة موجعة. طلقت فيها الواقع ودخلت في اللامعقول – المعقول بأسلوب تغريبي يذكرنا بلويجي بيرانديلو. طبعا سبقك إلى حوار الكاتب مع شخصياته، عربيا، كل من محمود الريماوي وزكريا تامر ووليد إخلاصي وبرهان الخطيب بين آخرين. لكن أنت نقلت هذا اللامعقول من الممكن إلى الضروري، وأصبح بطل روايتك الأخيرة بمثابة إعلان بالمقلوب عن لا منطق وعبثية واقع أبو غريب. ماذا دعاك للتخلي عن التصوير بالمحاكاة إلى التصوير بالتعالي والانفصال والكوميديا السوداء. ولماذا استعملت كلمة باصات وليس حافلات مثلا.. أو مركبات؟

ج: ما بين “باصات أبو غريب” و”روائي بلا نسخ”، لم تكن النقلة مجرد أسلوب، بل ضرورة داخلية. الواقع لم يعد قابلاً للمحاكاة، بل يفرض علينا أن نكتب عنه من خارجه، أو عبر مفارقته بلغة تغريبية، سريالية أحياناً، وكوميدية سوداء غالباً. لذا كان التحول نحو كتابة تُحاور شخصياتها وتكسر الجدار بين الخيال والواقع أشبه بمحاولة استعادة المعنى وسط عبثٍ معلن. استحضار اللامعقول لم يكن ترفاً فنياً، بل استجابة لواقع بلغ حدّاً لا يمكن وصفه إلا بالتعالي عليه. لم أكتب من منفى الواقع، بل من منفى المعنى.

أما الباصات، فلم أخترها اعتباطاً. الكلمة تحمل وقعاً شعبياً مباشراً، ومتصلاً بتجربة واقعية عراقية قاسية. الحافلات محايدة أكثر مما ينبغي، والمركبات تقنية وجافة. الباصات هي التوصيف الأشدّ قرباً من ذاكرة الألم، ومن الصورة التي أردت لها أن تكون مرئية بلا تجميل.

س: لك روايتان أيضا. هما “نينا تغني بياف” و”تسجيلات يوناذم”. الحركة والتنقلات في الأولى أشبه بالمسرح التجريبي. كل مدينة بقعة مضيئة ونشاهد أحداثها. بينما الثانية شجرة من الحكايات، تتفرع بشكل شبكة صياد لتصطاد لحظات من العمر الضائع. هل كتبت ذلك بتصميم أم فرضه الموضوع. وهل كان في ذهنك رواية لكاتب عالمي حاولت أن تكتبها لكن بطريقتك؟

ج: لم يكن في ذهني كاتب عالمي، ولا كنت أحاول محاكاة أحد. وما حاجتي إلى ذلك؟ أمامي كانت مئات الوثائق، المصادر، التسجيلات، التي عملت عليها لسنوات. لم أكتب بروح المقارنة، بل بروح التنقيب. الروايتان، “نينا تغني بياف” و”تسجيلات يوناذم هرمز”، جاءتا من هذا الجهد الطويل، لا من تصميم مسبق، بل من إصغاء لما يُمليه الموضوع. “نينا” تطلبت لغة مشهدية، أقرب إلى المسرح التجريبي، لأن كل مدينة فيها كانت بقعة ضوء تكشف حدثًا. بينما “تسجيلات يوناذم” نشأت كشبكة من الحكايات، شجرة لا تُختصر بساق واحدة. الشكل لم يُفرض عليّ، لكنه لم يكن اعتباطياً. لقد خرج من صُلب المادة، من حاجة الرواية لأن تُقال بطريقتها، لا بطريقتي!

س: يوناذم يذكرنا برواية “أمريكا” لربيع جابر. غير أن بطلك مذكر وبطل جابر مؤنث، امرأة بنت إمبراطوريتها في العالم الجديد. ماذا يجذب المهاجرين العرب إلى أمريكا. وهل وجدوا هناك ضالتهم أم دخلوا في صراع نوستالجي مع هوية فضفاضة ومغسولة وتشبه قناعا من الشمع؟

ج: ربما يلتقي يوناذم مع “أمريكا” لربيع جابر التي لم أقرأها، في استبطان سؤال المنفى والهوية، لكنني لم أنطلق من مقارنة أو مرجعية بعينها. ما جذب المهاجرين إلى أمريكا ليس دائماً الحلم، بل الهروب، أو الرغبة في إعادة التشكيل. بعضهم وجد نفسه، وبعضهم ضاع في مرآة لا تعكس سوى قناع مشمّع ومغسول، كما تقول.

أنا حريص في رواياتي على ألّا أوجّه القارئ بشكل خفي، بل أُفسح له المجال ليصوغ استنتاجاته الخاصة. هذا النوع من الروايات لا يروي الحدث فقط، بل يُجسّد الصراعات النفسية والاجتماعية والسياسية التي ترافق لحظات الانهيار والتحوّل، مقدّماً سرداً إنسانياً يعكس تعقيدات واقع يتغيّر أسرع من قدرة اللغة على وصفه. روايات التحوّل هذه وأدب ما بعد الهجرة ليس مجرد رد فعل على الحدث، بل قوة فاعلة في تشكيل وعي الناس بالتحوّل ذاته. جاءت رواياتي لتظهر وجوهًا خفية من التوتر، والشروخ، وعدم التوازن. ومُساءلة التاريخ. وهنا تبرز أهمية هذا النوع من الروايات، كفن قادر على استيعاب التجربة البشرية المعقدة في أوقات التغيير الجذري في حياة البشر. ومع أن بريق الأحداث قد يخفت أحياناً، إلا أن سردياته المتعددة لا تزال تتوالد، لأن التحوّل في حقيقته ليس لحظةً، بل عملية مستمرة، والرواية وحدها، بحساسيتها اللغوية والسردية، تستطيع أن تمنحنا مفاتيح قراءته في العمق. من هنا فإن هذه الروايات، تمامًا كما هو الحال في كثير من أدب ما بعد الهجرة، لا تكتفي بالتأريخ للحدث، بل تنبش طبقات الخوف، الفقد، الاغتراب، والشروخ غير المرئية. كلا النمطين — روايات التحوّل وروايات ما بعد الهجرة — يُعيدان بناء الوعي من خلال الفن بوصفه مساءلةً دائمة للتاريخ، ورفضًا ضمنيًا لأي سردية واحدة.

س: غابت أسماء كثيرة عن الساحة بعد 2003. مثل موسى السيد ومحمود جنداري وغائب طعمة فرمان. هل كان الدكتاتور منشطا للمواهب؟ أم أن السبب صراع الأجيال والرغبة الجارفة بإنتاج قصة ورواية الوطن العراقي لا الدولة العراقية – أو بحالة فرمان أدب ترعاه وتصادر عليه الدولة؟

ج: السؤال يحمل في طياته تعقيدات كبيرة ترتبط بتاريخنا السياسي والاجتماعي والثقافي. لا يمكن ببساطة أن نعزو غياب أسماء بارزة في أي وقت إلى عامل واحد فقط، مثل الدكتاتورية أو صراع الأجيال. بلا شك، كانت ظروف الحكم الدكتاتوري تحمل أوجه قمع وأيضًا أحيانًا حوافز غير مباشرة أدت إلى بروز بعض المواهب “مع تحفظي!”. لكن ذلك لم يكن منطلقًا لنمو ثقافي صحي أو حر. بالمقابل، صراع الأجيال والرغبة الملحة في إنتاج سرد جديد عن الوطن، بعيدًا عن الدولة الرسمية ومؤسساتها، كان له دور محوري في إعادة تشكيل المشهد الأدبي. الأدب الحقيقي لا يمكن أن يُقتل، بل يجد طريقه للظهور رغم كل العراقيل. في النهاية، المشهد الأدبي بعد 2003 يعكس ديناميكيات معقدة من تحولات سياسية واجتماعية وثقافية، وليس مجرد نتيجة لعامل واحد.

س: الغريب في الموضوع أنك لاجئ وتعيش في النمسا. لماذا لم يهاجر يوناذم إلى النمسا وفضل أمريكا. حتى كافكا الذي لم يغادر أوروبا كتب رواية عن أمريكا. مشكلة هذا البلد أنه حوض تنتهي إليه جميع الأنهار. ويحمل اسم العالم الجديد رغم أن أستراليا نشأت بعده ونهجت نهجه، وحل شعب أنغلو سكسوني مكان الأبورجين الأصليين.

ج: ليس في الأمر غرابة، بل تباين في الرؤية والسرد. يوناذم لا يشبهني، ولا يحتاج أن يكرر خياري الجغرافي. شخصيته كانت تبحث عن “بداية جديدة بعد انغلاق الأبواب”، حيث تختلط النجاة بالذوبان. هو وصل أميركا في أوائل السبعينيات، ملتحقًا بأخيه وابن عمه، وأنا وصلت النمسا في منتصف التسعينيات، ومع اختلاف التوقيت والوجهة، إلا أن الأسباب والظروف كانت متقاربة. “العالم الجديد” في الرواية ليس وعدًا بالخلاص، بل فضاء للتشظي، حيث لا تعني النجاة بالضرورة انتماءً، بل ربما ذوبانًا مضاعفًا. أما النمسا، فاحتفظت بصمتها الذي يناسب تجربتي. الرواية لا تحاكي الواقع، بل تكثّفه، وأميركا فيها ليست مجرد مكان، بل مرآة لقلق يوناذم الداخلي. وكما فعل كافكا، كتبتُ عن أميركا من الخارج، كأنني أرسم قارة من صدى بعيد.

س: وضعك الناقد مروان ياسين الدليمي بين أدباء ما بعد الحداثة. هل توافق على هذا التصنيف “جدلا”. فالحداثة أنتجت رواية الأشياء والرواية المشطورة (غرييه، كلود سيمون)، أما ما بعد الحداثة فقد قدمت أكثر من محور لحدث واحد وعدة نهايات لبداية واحدة، وأحيانا يمكنك قراءة النص من الخاتمة حتى البداية أو من البداية حتى النهاية، وفي كل حال تجد نفسك أمام حبكة تقدم مصائر وشخصيات ووقائع. هل ترى نفسك بين هؤلاء ما بعد الحداثيين (منهم الإسكوتلاندية آلي سميث والألمانية جيني إيربينبيك والبريطاني مارتن إيميس والقائمة تطول؟؟

ج: لا أنطلق من تصنيفات جاهزة، لكن إن كان لا بد من “جدل” حول تصنيفي ضمن أدب ما بعد الحداثة، فأنا لا أرفض المقاربة.. مثل جيني إيربينبيك وآلي سميث ومارتن إيميس، أكتب ضمن هاجس تفكيك البنية التقليدية: زمن متشظٍّ، نهايات متعددة، تعدد أصوات، وحوار مفتوح مع الهامش والمنسي والمقموع. تلتقي تجربتي معهم في الانشغال بالهويات الهشة، والسرد بوصفه أداة مساءلة لا حكاية فقط. عندما بدأ البعض بتقليد الواقعية السحرية، كُنت أكتبها ما بعد الحداثة، قصصي مثل إكسير والشئ وسبع عيون، حولناها إلى أفلام قصيرة في النصف الأول من الثمانينيات، ومجموعة قصص “مراوح” بالإضافة إلى مخطوطة روايتي الأولى “أقواس في حفرة” المكتوبة في سجن “أبو غريب” وفُقدت في ظرف مأساوي، كلها ما بعد حداثية بامتياز. والمبدع الكبير الدليمي مُطلع وشاهد! هذا هو واقع القصة، حدث كله قبل عام 1990 ووقتها كانت الألمانية كريستا فولف، هي السباقة ومؤسسة رواية التحول. أعمالي في السنوات الأخيرة وما سبقهما في نتاجي كله تقريباً. لا تضع الواقع في مرآة، بل تعيد ترتيبه بفنية مشروطة بالتوتر، لذلك أرى نفسي أقرب إلى روح ما بعد الحداثة بمعناها المنفتح لا المدرسي.