أحمد سعيد

كُلُّ ماءٍ يَغسِلُكِ يَتمزق

أنسي الحاج

(0-0)

كل هذه الرسوم والنقوش الثرثارة ثم لا تقول شيئًا؟!

وما هذا الذي نريد أن تقوله؟!

السينما بقطاع عرضي في كاميراها ثم في كل دور عرضها ومن قبل ومن بعد في أفلامها.. أليست كهفًا؟!

ثم ألسنا هناك وممثلوها مجرد خيالات ظل.. أو حتى أشباح؟!

قابل مرة إذن الأنا في فيلم The Others وهي تريد أن تكون نحن.. كذلك أيضًا وفي الوقت نفسه الأنا وهي خائفة من صيرورتها إلى هذه النحن:

مرة في غض شبابي رأيت صورة لنيكول كيدمان.. من حلاوتها.. دمعت عيناي.. نيكول عندي دائمًا وأبدًا محض شبح!

ثم الشعر في كتاب.. الخربشات تلك التي على الورق..

إن مطالعة كتاب شعر بلغة مجهولة لفعل شعري في حد ذاته..

لم يقل مشهد النهاية في فيلم Paterson ـمثلاًـ هذا تحديدًا.. ولا قال أيضًا أن دواوين الشعر التي ستنال دهشتك ذات يوم.. هي ورق أبيض.. أو أغلبها ورق أبيض.. وليست أبدًا فارغة.. تسكن الأرواح حيث لا ترى.. بل تحس..

كان على الجروتيسك في لحظة ما أن يغادر الكهف..

فهل غادره؟!

هل انسلخ يومًا عن ظلماته الكثر البهيّة؟!

ولماذا اعتقد الإنسان دائمًا منذ كهوف طاسيلي -وقبلها طبعًا- ورغم تجاربه الأنطولوجية المحدودة.. أن ثمة شيء يستحق أن يُقال؟! بل وتستحق أن تسمعه!

لماذا أنقل إليك تجربة أنت ملاقيها حتمًا.. أو على النقيض تمامًا.. بمعنى أنك لن تسمع عنها شيئًا حتى تموت؟!

إذا كانت ثمة فلسفة في الجروتيسك فهي ذاتها فلسفة الفن.

إنه أيضًا فن..

بل إنه فن.. هكذا دون أيضًا.

بأكثر من أن أطور مفهومًا هو الجروتيسك في السطور القادمة.. أنا فقط أطرح أسئلة.. وليس عليك أبدًا إجابتها.. ولا كذلك عليّ أن أفعل..

وإن كنا أنا وأنت -بالتأكيد- سنرى شيئًا ما آخر.

(0-1)

بالرغم من أن مصطلح “الجروتيسك” ليس واسع التداول في النقد العربي كما في النقد الغربي، فإن هناك عددًا من الدراسات والمراجع العربية التي تناولته إما بشكل مباشر، أو كجزء من مناقشتها لأطياف مشتركة مع الأدب الساخر أو السيريالي أو الفانتازيا السوداء أو حتى الواقعية السحرية، وبالطبع المسرح، وخلافهم.. على أهميتها.. أبدا لم تصل إلى تحديد قاطع لترجمته -كمصطلح- فهو “المسخ” و”الانمساخ” ربما ليس “التحول”!، وأيضا “الهجين”، وأحيانًا “الكاريكاتوري”، و”الغريب”، و”العجيب”، بل وربما “السخيف السامي”! وغير ذلك.. لا مجال هنا لصيد الأسماك الصغرى، فمثلا:

غرائبي: ترجمة جزئية ناقصة، تختلط كثيرا مع الـ Fantastic.

كاريكاتوري: يضيع بلا قصدية ما للرهبة من بعد.

قبيح (طبقا لإيكو) / مشوَّه / مُنفِّر جمالي: مجرد وصف سلبي ربما يكون دقيقا لكنه ناقص يفقد الطرافة!

لكن أيًّا منها لا يُمسك بجذره المراوغ الفتان؛ فمع كل تحولات المفهوم وكذا تناقضاته التاريخية من عصر النهضة وما تلاه ثم ها هو ذا ضالع في أطوار الحداثة الثلاثة: الحداثة وما بعد الحداثة وبعد ما بعد الحداثة فهو ليس قبحًا ولا سخريةً بل تواطؤٌ بينهما، صَفْقةٌ سرّية بين الظلّ والمبتسم، بين الجسد الذي يتفكّك والعين التي تراقب ذلك بانبهارٍ صامت.

وأخيرا فإن استخدام كلمة “جروتيسك” الأصلية غير المترجمة كونها هي نفسها أكثر دقة وأقل خيانة.. بدأ يشيع مؤخرًا وزاد رواجًا لأنها تحمل طابعًا أدق دون فقدان أو خسارة.

رغم هذا فهو أيضا الجروتيسك والجروتسك والغروتيسك كما يحلو للبعض تدليله بوجوهٍ شتّى!

بل إنه حاضر عند الآخر.. قبل باختين M. Bakhtin في مرجعه الأشهر ( 1965موسكوRabelais and His World ) وكايزر Wolfgang Kayser (1957 Das Groteske) مثلا.. (المرجعان المؤسسان، والأكثر شهرة: الشعبي ثم الوجودي على الترتيب.. فباختين كتب مادة عمله خلافًا وسبقًا لتاريخ النشر في عزلته الفكرية القسرية قبل نشر كايزر تقريبًا بعقدين).. وقبل ذلك.. عالم الوحوش كبيرها وصغيرها هذا، والتجريب اللا نهائي.. ماثل منذ خط الإنسان خطوطه الأولى أو ربما الثانية في كهفه.. سكناه العتيقة.. قديم قدم الإنسان نفسه لحظةَ أدرك أن الجدار يمكن أن يُعيد إليه صورته مشوهة. (حسنا، أيها الشكاك الأمثل!).

هنالك.. حيث من الكهفِ خرجتِ الوحوشُ، فَرِحةً بزيفِ التماثل، تعيدُ صياغةَ الجسد، وتضحكُ.. ليس لأن الضحكَ سعادة، بل لأن لا بد من ثمة التواء تهبه كاحل السلطة: ستخبرك المراجع لغوًا أن الكلمة الإنجليزية التي ظهرت لأول مرة أواخر القرن السادس عشر كاسم مستعار من الفرنسية، هي في الأصل من الكلمة الإيطالية grottesca (رأسًا من grotta الكلمة الإيطالية التي معناها كهف أو مغارة!) في إشارةً إلى تلك الرسوم الجدارية التي اكتُشفت في كهوف روما القديمة، في قبو Domus Aurea (منزل نيرون الذهبي) في نهايات القرن الخامس عشر.. فإذا بعرش غارق بتماثيلَ تلتفُّ كأنها لا تؤمنُ بالاستقامة.. تتشابك الوجوه بالنباتات، والأطرافُ بالحيوانات، وتختلط الحياة بالموت في زخرفةٍ لا تعرفُ النظامَ ولا الفوضى. ومن هنا كانت -ودائما ما كانت- دهشته الأولى: أن الجروتيسك فنٌّ مُزيَّنٌ بالرعب، وجمالٌ يتنفّسُ في أنفاسِ القُبح؛ إلا أن ذلك كله لن يشفي غليلك حال رؤيتك لرجل قد تحولت ذراع له إلى غصن لشجرة أو انزرعت بدلًا من أصابعه زهرةٌ حوشيةٌ.. كائنا من كان.. مرة سيكون له ذيلُ حصان ومرة زلومة، ناهيك عن تناول عمل فني ما؛ له ما له من رؤى، وأبعاد، وتقنيات وجالس بجواره امرأةٌ تنبتُ بكل تأكيد من حراشفِ سمكة!

(1)

الجروتيسك (Grotesque) عندي ابتداء شكل جمالي / وجودي يُفكّك الحدود بين المتنافرات، يتخذ من الهجنة والتشظي والغرابة أدوات لرسم هشاشة المعنى، ويمثّل في كل طور تاريخي نقطة توتر بين النظام والفوضى، بين الضحك والذعر، بين الإنسان وكينونته الممسوخة.. يولد في المكان الذي يتعانق فيه الموت مع الضحك، حيثُ لا فرقَ بين القبر والمرآة.. إنه الفن الذي يجعل الجسدُ -وقد تمزّق- يضحك على تمزّقه كما لو كان مهرّجًا حاضرًا جنازته.

وفي أكثر ظني -واختصارا لسرديات تمج بمئات التعريفات الأولانية والمتطورة عنها وكذا التي عن نقيضها حتى أنها قد تبدو لوهلة أو اثنتين (وكأنها هي نفسها جروتيسك!)؛ لا تتحدث عن الشيء نفسه- فإن واحدة من أهم تمثلات الجروتيسك -وليس كل الظن إثم- هي رواية كافكا العظمى: المسخ (1915 Die Verwandlung) -أو الانمساخ كما يقترحها مترجمه وطفي-: “إذ استيقظ جريجور سامسا ذات صباح من أحلام مضطربة، وجد نفسه قد تحول في سريره إلى حشرة مهولة” هذا التحول الجسدي الفجّ، المفاجئ، غير المبرَّر، هو قلب الجروتيسك النابض والفاسد أيضا دون هوادة. فـ”المسخ” لا تقدم أسطورة تحول بالمعنى الكلاسيكي، بل تقدم مأساة فقدان الشكل الإنساني مع بقاء الوعي الإنساني سليمًا، وهنا تحديدًا يكمن الانشطار الجروتيسكي بين العقل البشري والجسد الحيواني، بين الوعي الإنساني والهيئة المنبوذة. إن الجروتيسك في هذه اللحظة لا يقوم على التشويه وحده، بل على التناقض الداخلي بين ما هو متحضر وما هو منحط. يحتفظ جريجور بوعيه الإنسانيّ بينما يُسلب شكله البشري، فتبدأ المأساة: وعي بشريّ في هيئةٍ حيوانية. سينشطر الإنسان إلى نصفين: عقلٌ متحضر وجسدٌ منحط، وكلٌّ سيزدري الآخر: يبدأ النص من هذه اللحظة الجروتيسكية العليا (أم السفلى؟!!! يا خبيث!) تحوله الجسدي كجوهر للجروتيسك، لكن كافكا بعبقرية مفرطة ما يلبث أن يتجاوز الجروتيسك الجسدي إلى ما يمكن تسميته الجروتيسك الميتافيزيقي: التحول ليس عقابًا إلهيًا، ولا لعنة سحرية، بل لغز وجودي لا يُشرح ولا يمكن تفسيره هكذا ببساطة.. سيصير اللامعقول هو القاعدة، والعالم عقلانيًّا في شكله، مختلًا في جوهره.. وبهكذا معنى، يمثل المسخ لحظة مركزية في تطور الجروتيسك من شكله الكرنفالي (عند باختين) إلى شكله الوجودي المعتم (عند كافكا).

منذ المشهد الأول، يتحول البيت إلى منفى جروتيسكي.. الغرفة التي كانت ملاذًا لجريجور تصبح الآن سجنه، أما الأسرة التي يُفترض أن تكون حضنًا حاميًا، تتحول إلى قوة طاردة، تُخفيه عن العالم وتخجل منه. يصف باختين في رابليه وعالمه (1965) الفضاء الجروتيسكي بأنه مكان تتبدى فيه انقلابات الطبقات بين العلوي والسفلي (السفالة!)، بين الداخل والخارج، بين ما هو مقدس وما هو دنيوي مدنس.. وهذا ما يحدث في بيت جريجور: تختلط رائحة الطعام برائحة جسد الحشرة، وصوت الموسيقى بأنين العزلة، وتتحول الغرفة إلى مسرح منقلب على رأسه.. سامسا سينزاح في عنف من مركز العائلة إلى بؤرة عارها.. ليس فقط في التحول الجسدي، بل في تحولها الأخلاقي.. الأسرة التي كانت تعتمد على جريجور اقتصاديًا تنقلب عليه، الأب يقذفه بثمرات التفاح حتى تنغرز إحداها في جسده المتورم، والأم تصرخ من الرعب، والأخت التي كانت الأقرب إليه.. ها هي ذي تتمنى في النهاية موته.. يتحوّل المطبخ إلى مذبحٍ منزلي، ويستحيل الأب إلى قاتلٍ بعينين خائفتين.

(هل كان الأب يقذفه بالتفاح أم أنك أنت من اخترع هذا التكرار للفعل البدئي الذي جرى في الجنة؟!!! وإن كانت العقوبة هذه المرة تأتي من ثمرة الخطيئة نفسها! هكذا سيحيل كافكا الحدث الأعظم إلى صدى معكوس: الإنسان لم يخطئ، بل العالم هو من يقذفه بخطيئته! التفاحة التي تدخل لحم جريجور هي بالضبط ذلك الفتح الجروتيسكي: حدٌّ بين الداخل والخارج يُمحى بمهارة، فهو لم يبتلعها، بل ابتلعته؛ صار الجسد نصًا مثقوبًا يحمل أثر العالم…. في بيوت أخرى كان ثمة لعب محبوب مع التفاح.. لدي شخصيا صور حلوة تؤكد ذلك.. التفاحة إذن من جمال ومن ألم.. من لمعة حمراء ومن دودة لدودة.. بين تجل لأحدهما وتخف للآخر.. فالتفاحة ليست دائما خطيئة!).

غير أن موت جريجور في نهاية الرواية ليس موتًا بيولوجيًا، بل تحلل بطيء للوجود.. يموت سامسا بعد أن تخلت الأسرة عنه تمامًا، في مشهد من الصمت المطبق. حتى موته لا يُعامل كمأساة، بل كتحرير للأسرة، إذ تخرج في اليوم التالي إلى نزهة! إذ تتحقق هنا المفارقة النهائية: الموت لا يطهر، بل يريح الآخرين من عبء الجروتيسك لا من الذنب! هكذا يتمظهر التفكك الأسري ككوميديا سوداء، والبيت كقبر هو فضاؤه الجروتيسكي.

الجروتيسك -بخلاف التصور الكلاسيكي للمجاز- لا يُشفّر المعنى بل يُلغيه ليكشفه.. بمعنى أن العلاقة بين الجروتيسك والمجاز هنا ليست علاقة تطابق أو تمثيل، بل علاقة انفجار.. انفجار المجاز نفسه من داخله.. ففي الأدب التقليدي، المجاز يعمل على نقل المعنى من مستوى ما واقعي إلى مستوى آخر رمزي.. أما هنا.. في الجروتيسك، لم يقل كافكا: كأن جريجور أصبح حشرة، بل قال: لقد أصبحها فعلًا! وهنا ينفجر المجاز ويتجسد.. يتحوّل الرمز إلى مادة محسوسة، فيغدو الجسد نفسه هو اللغة التي تتكلم.. إنها ولا ريب عندي صرخة القرن العشرين المثلى.. سنقف بداية إلى جوار ريكور معارضا هيجل (ليس على طول الخط)، ونهتف (وقد تلبسنا شبح دولوز): يحيا المجاز حين يموت بوصفه بلاغة! فـ”المسخ” هو لحظة موت المجاز بوصفه بلاغة، وبعثه بوصفه كابوسًا واقعيًا من لحم ودم. الجروتيسك دائما ما سينفي فكرة المجاز بوصفه تمثيلًا، ويؤسس لما يمكن تسميته المجاز الوجودي حيث الرمز لا يشير إلى معنى، بل إلى فجوة المعنى نفسه. كافكا لا يجيب، لأنه لا يريد للمجاز أن يُغلق على معنى واحد. كافكا لا يقدّم تفسيرًا نفسيًا أو أخلاقيًا، لأنه يعلم أن الجروتيسك لا يحتاج مفتاحًا للتأويل، بل عينًا تتحمّل الظلام.. هنا تناقض الجروتيسك الذي لا يحل أبدا: كل شيء مجازي، لكن لا مجاز يُصرّح بنفسه.

في الجروتيسك، يتحول المجاز من وسيلة للتوضيح إلى وسيلة للتشويش فحين يحاول جريجور التحدث مع أسرته بعد انمساخه، لا يخرج من فمه سوى أصوات غريبة غير مفهومة.. يظل وعيه بشريًا، لكن لغته تسقط.. إنها لحظة انهيار اللغة الإنسانية أمام المظهر الحيواني، لحظة يختنق فيها المعنى.. من هنا يمكن أن نرى أن المسخ تعيد تعريف وظيفة المجاز عن طريق الجروتيسك: من أن يكون جسرًا نحو المعنى إلى أن يصبح هاوية تحته.. فكل مجاز في الجروتيسك يلدغ من يفسّره (حشرية جدا هذه الصورة، يا رجل!).

وفي الجروتيسك، الجسد ليس تمثيلًا لفكرة، بل هو الذي ينتجها فالجسد المنمسخ يصبح مركز توليد للمعنى ومصدره المادي.. لم يعد المجاز ينشأ من اللسان، بل من الجلد، من الشكل، من الرائحة، وهذا ما يظهره عند كافكا نوعًا من المجاز الجسدي حيث تتحول استعارات اللغة إلى تشوهات مادية.. كل عقدة في الجسد هي استعارة متجمدة.. كل زحف أو ارتعاش أو لزوجة في جسد جريجور هي لغة جديدة تنطق بالعزلة والتحول والموت البطيء.

وبعد فالمجاز يفترض دائمًا أن هناك مرجعًا يمكن أن نعود إليه لفهمه.. لكن في الجروتيسك، ليس ثمة مرجع: لا تفسير نفسي، ولا أسطوري، ولا أخلاقي.. إنها كتابة بلا مفاتيح.. وهذا هو جوهر الجروتيسك كما يشي بذلك كايزر من كونه تجربة العالم حين يتوقف عن أن يكون مألوفًا ويغدو غريبًا جذريًا بالمرة.. فحين يفقد العالم مرجعيته، يفقد المجاز قدرته على التمثيل، ويبدأ الجروتيسك في التكلّم.

سيقيم الجروتيسك هكذا في المنطقة الرمادية بين المجازي والحرفي.. والتحول الجسدي هو حدث حرفي في النص، له أن ينتج إحالات رمزية لا نهائية: عن الاغتراب، عن الخطيئة، عن فقدان الذات، عن عبث البقاء.. إلا أن الجروتيسك لن يسمح للقارئ أن يستقر في أحد المستويين، بل يدفعه دائمًا نحو حافة الشك وهذه هي حركية الجروتيسك ذاتها: ألا يكون المجاز مجازيًا كفاية، ولا الواقع واقعيًا تمامًا في النهاية، يتحول الجروتيسك إلى استعارة لانهيار الاستعارة ذاتها. إنه الفن الذي ينحت مجازه من العدم، لا ليشير إلى شيء، بل ليجعلنا نرى كيف يتفكك الشيء نفسه.. هكذا يقفز الجروتيسك إلى ما بعد المجاز ينسخه (أم يمسخه؟!!!) ويصير هو.. أي بدلا منه: لا يزيّن اللغة، بل يجرّدها ولا يوهم بالمعنى، بل يفضح هشاشته أيضًا فهو لا يُظهر الجمال، بل يُجبرنا على تأمله في صورته المقلوبة.

إلى ذروته يصل الجروتيسك -في المسخ- حين يصبح القبح طريقًا إلى كشف الجمال المستتر في هشاشة الإنسان.. كافكا جعلَ الجروتيسك إيماءةً بيروقراطية، فأما التحول إلى حشرةٍ فلا يجفل منه أحدٌ، بل يُعامل كإزعاج إداريّ.. حشرةً تملأ استماراتها وتستكمل مسوغاتها قبل أن تسارع إلى الفناء.

جريجور، المهول هذا وقد تحوّل إلى حشرة، يحتفظ بإنسانيته أكثر من أسرته التي ظلت في هيئتها البشرية؛ إن الجروتيسك هنا ليس في التحول نفسه، بل في كشف أن العادي أصبح أكثر مسخًا من الممسوخ ذاته.. هكذا سيصبح القبح طريقًا إلى الجمال، والموتُ نكتةً مريرة ستُقال إلى الأبد في مأتمٍ هادئ.

(2-1)

في فيلم (Her 2013 – Spike Jonze) كلُّ شيءٍ مباح، لكن بلا أمل؛ الجسد الحقيقي ثيودور، والجسد المحتمل صوت سامنثا، ذلك الكائن اللا جسدي الذي يتحوّل من أداة ذكاءٍ اصطناعيّ إلى مرآةٍ روحية لجسدٍ بشريّ يتهدّم. العلاقة إذن تقوم على الامتلاء بالإفراغ، الانجذاب إلى لحنٍ شبح، إلى “جهاز”، يشبّه الجسد ويخفيه.. الصوت خلف الشاشة يناوش الخيال.. هذا الصوت يصبح شبحًا يملأ الاثنين، لكنه يغادر.. فيتهاوى الجسد المهشّم.. على شوقٍ إلى غيابٍ يُغذّي ذاته من العدم. هنا، الجروتيسك يتألف من انفجار الذروة الصوتية داخل كهف الجسد. الجسد الذي يُختَزل إلى أذنٍ تستقبل، (سامنثا كلمة عبرية بالأساس معناها التي تستمع أو تستجيب والآن ثيودور يستحيل أذنًا!) لا إلى يدٍ تلمس، إلى تفاعلٍ صوتيّ لا حسيّ، فيما تتحوّل الحواس إلى واجهةٍ رقمية، تُعيد تشكيل الإنسان من الداخل لا الخارج. الجروتيسك هنا ليس في فكرة “الآلة التي تحبّ”، بل في هذه الإنسانية التي تُبرمج حنينها كي تشعر. الجروتيسك صار حفلةً تنكرية، يضحكُ فيها القاتلُ والقتيلُ معًا، ويشربان من نفسِ الكأس، ألا تُنتجُ ديزني أشكالًا من اللطافةِ المشوهة، وأبطالها الخارقون أليسوا يفقدون أطرافا لهم في لقطاتٍ بالتصوير البطيء! حيث لا زال الضفدعُ أميرًا بعد لم تُنقذه قُبلة. الجروتيسك ماثل منذ هوية الضمير “her” نفسه حيث يقدّم الجسد الغائب (لا الحيواني أو الحشري ناهيك عن الإنساني) كحضور طاغٍ. لا اسم له إلا مخترعا لسد خانة، ولا تحديد أبدا (التي تنصت!).. فهي ككائن من صوت فقط (سامنثا!)، لتتحوّل هكذا إلى حقل من الرغبات الإسقاطية.. وليس الجروتيسك هنا في أنها “آلة”، بل في أنها تعيد تشكيل حدود الإنسان من الداخل: الإنسان يتحدث إلى ظلّ الصوت، يُحبّ صورة جيدة التمثيل دون جسد.. نُلاحظ أن هذه العلاقة كاشفة آسفة لانعكاس متضخم للذات، يبرقع بتوهج الذكاء الاصطناعي.. الجروتيسك هنا يحضر في نعومة الاستبدال: كيف يتحوّل صوت إلى زوجة؟ كيف يتحول الإنسان إلى “أثر جانبي” لعلاقة تقنية؟

إنه عالمٌ يُستهلك دون دم، يُمحى ببطء تحت طبقةٍ من العذوبة الإلكترونية. في هذا النسيج، الحب ليس عاطفةً بل نظام تشغيل، والعزاء ليس دفئًا بل إشعار صوتي. ولذا فإن الجروتيسك في (Her) لا يقيم في الرعب الظاهر بل في رقّةٍ مرعبة، في تحويل الوحدة المدقعة إلى شكلٍ من أشكال العزاء البرمجيّ. إنّ الفيلم كله يبدو كنسخةٍ باختينيةٍ جديدة من الجسد الجروتيسكي، جسدٍ لا يتمدّد في المكان (Amédée أم Mēdeia؟!!! عجيب!!!!) بل في التردّدات والذبذبات، جسدٍ ميتٍ يتنفس عبر الموجات.

الجروتيسك أيضًا كما هو ظاهر في العنوان فهو الصوت الذي لا يملك جسدًا فيصبح كائنًا طيفيًا، يملأ الشقّ بين الواقع والرغبة. هذا هو الجروتيسك الناعم الذي اقترحه: قسوةٌ متخفية في الحنوّ، خرابٌ مغسول بالألوان الباستيلية، مونتاجٌ ملساء سطوحه بانتقالات هادئة تُغطي انكساراته، كذلك ففي اللقطات الثابتة على وجه ثيودور، والموسيقى الهامسة، وفي عزل ثيودور أمام واجهة المدينة الرقمية، يعمل الجروتيسك عمله: أن يبتلع العالم بهدوء.. كلها تموّه عنف التفكك الداخلي.. لكن هذا السكون يصطنع جمالًا لتغطية انكسار العالم، ويعيد تقديم الحب كصدى افتراضي بلا أطراف.. الجروتيسك هنا أقرب لما يمكن وصفه بالابتلاع الهادئ (Gentle Devouring)حيث يُبتلع العالم بلطف، فيخسر حقيقته ربما ليكتسب أخرى.. ابتلاعا من حيث هو فعل تجدد ناعم لا يُرى عنفُه، بل يتخفى في اللطف أو التقنية أو الحب وهو ما أستثمره هنا في وصفي للجروتيسك بـ “الناعم”.. فالفيلم يبدو متماسكًا زمنيًا، لكنّ فقدان الواقع يحدث من الداخل، من داخل النبرة، من داخل التنفس الاصطناعيّ لسامانثا، حيث ينفصل الصوت عن الحاجة الجسدية ويبدأ في التطور بمعزل عن الإنسان. الجروتيسك هنا كامن في ذلك الإبدال الناعم الذي بموجبه يتحوّل الصوت إلى عشيقة ويصبح الإنسان ظلّ علاقةٍ تقنيةٍ صنعها هو بنفسه. هنا الجروتيسك ناعم لأن ثمة أرباب رقمية تخلق عالمًا بلا بشر.

(2-2)

التفاحة كانت في البدء استعارةً للحياة والمعرفة وأيضًا الخطيئة، لكن في “المسخ” تُصبح استعارةً ميتة حرفيًا.. ثمرة متعفّنة في ظهرٍ متعفّن. كافكا يُحيي هذه الاستعارة بالجروتيسك ليُميت الإنسان، كأننا به يقول: “المجاز حين يتحقّق، يقتل صاحبه”.. وليس شرطا أن يكون أحمر لامعًا.

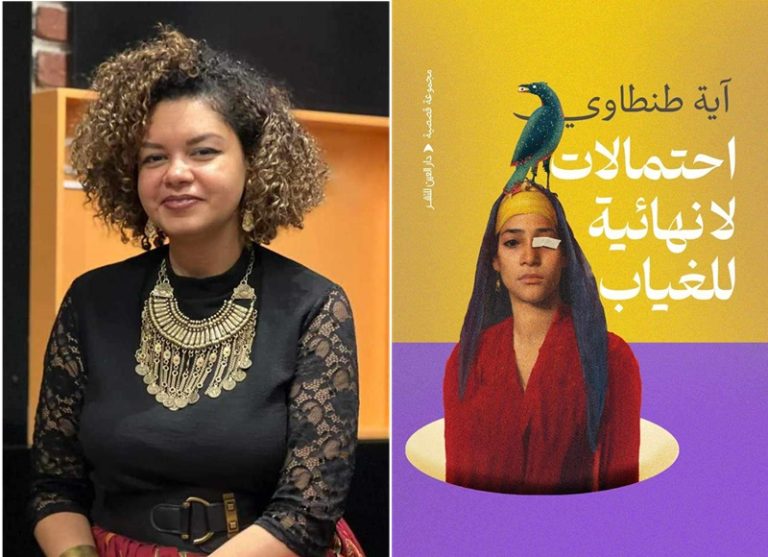

فمن السينما إلى الشعر، كذلك تبدأ الشاعرة المصرية/ عبير عبد العزيز جروتيسك (ما قبل البطيخ، دار روافد للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى، 2020)، من النقطة نفسها التي انتهى عندها جونز: من محاولة ترميم الجسد داخل اللغة.. مبكرا بمراوحة العنوان ذاته الجروتيسكيّ بامتياز؛ فـ”ما قبل” تُحيل إلى زمنٍ مفقود، بينما “البطيخ” ليس مجرد ثمرةٍ عابرة بل جسدٌ بالضرورة مشقوقٌ في القلب، حلوٌ ومقزّزٌ في آنٍ واحد. ثمرةٌ ناعمة القشرة، دامية اللّب، أمٌّ حمراء تُخفي بذور موتها. إنها ثمرة تحوي ماءً ولُبًّا، بين الشفافية والعفن، بين اللذة والرطوبة الموحية بالفساد. باختين، في حديثه عن الجسد الكرنفالي، عنى إلى أن الجروتيسك لا يسكن الخارج المشوَّه فحسب، بل في الامتلاء القابل للانفجار، وهذا ما يكاد يصف البطيخة نفسها. فالعنوان إذًا ليس صدفويًّا، بل مُراوغة جروتيسكية ناعمة؛ يقدّم القبح في هيئة حلوة، والتهتك في جلدٍ أملس، ويُدخل القارئ منطقةً من المفارقة بين البساطة الظاهرية والاختلال الباطني.. هذا التناقض بين العذوبة والعفن، بين اللذة والرطوبة المتحللة، هو ما يجعل العنوان نفسه جروتيسكًا ناعمًا: يُزيّن الرعب بلونٍ أخضر.

في القصيدة التي تحمل النغمة التأسيسية -برأيي، تقول عبير عبد العزيز:

“احضر بطيخة كبيرة

اخرج كل قلب البطيخة بآلة حادة

ابدأ بحشوها بكل الأحزان المحيطة”

قصيدة “في الداخل” ص 28

هنا سيظهر أكثر تجلٍ جروتيسكي وضوحا للكتاب: التحويل الجسدي عبر العادية المنزلية.. فالأداة الحادة لا تُستخدم للعنف بل للحشو، كأن الألم نفسه يُخزَّن في اللحم الأحمر. الجسد الأنثوي والفاكهة يتبادلان الأدوار؛ تصبح البطيخة رحمًا جديدًا أو صدرًا مثقوبًا، وتتحول عملية مطبخية مكرورة إلى طقس دفنٍ ناعمٍ وبيتيّ. إنّها سريالية الألفة وجروتيسك منزلي يصوّر الألم عبر أدوات المطبخ لا عبر الدماء.. كما يُحشى السرّ في جسدٍ أليف.. إلى أن يتخمّر الحزن حتى يصبح لذيذًا.. تُتابع الشاعرة بعد أسطر قليلة:

“ربما عند تعتيق الألم داخلها

تصير له نكهة وحلاوة”.

النص نفسه ص 28

إذ ذاك تكمن المفارقة الجروتيسكية الدقيقة: الألم يُخمَّر ليصير حلوًا. تمامًا كما في (Her) يُخزَّن الشوق في ذاكرة رقمية حتى يتحوّل إلى دفء اصطناعي، تُحوِّل الشاعرة الحزن إلى مادة تُستهلك. إنه جروتيسك التذوّق: تحويل الكرب إلى مذاق، والدمع إلى سكر. وهي مفارقة تنتمي إلى ما بعد الحداثة حقيقة حيث العاطفة لا تنفد بل تُركَّب.. كلا العملين (Her) و(..البطيخ) يحوّلان الوجع إلى منتَج جماليّ ناعم، يبتسم وهو يلتهمك.. يتكرّر الملمح ذاته في قصيدة “القدر”، حيث تُعيد عبير عبد العزيز إنتاج الجسد في حركته التكرارية المملة:

“يُحكى أن بنتًا جميلة تسكن بيتًا خشبيًا

يمتلئ البيت بالبطيخ،

كل ما تفعله البنت نقل البطيخ

…

إلى أن تقول:

…

التكرار بطيخة ثقيلة بطيئة وملولة.”

ص 30

الملل هنا هو جروتيسك ناعم، والتكرار هنا ليس خمولًا بل حركة زمنٍ مكسور.. لا شيء مرعب، لكن التكرار يخلق قرفًا أو استياءً أو استهجانًا خفيًا، كأن الجمال نفسه يتعفّن من فرط التكرار. هذا التكرار هو مونتاج شعري؛ قصٌّ على قصّ، صورةٌ تتلو أخرى في تسلسل لا ينتج حكاية بل زمن لزج وهي خاصية جروتيسكية دولوزية بامتياز، هذا الانحراف الطفيف (Deleuzian Deviation) هو ما يجعل الأشياء مألوفة وغريبة في آن واحد أي أنها جروتيسكية دون أن تكون مرعبة، وهذا تحديدا ما أسمّيته قبلا بـ “الناعم” لا يقوم على الدم أو القبح الخارجي، بل على استنفاد المعنى بالتكرار حتى يتشقق كما تتشقق البطيخة من ثقل نضجها. تكرارٌ يولّد انزياحًا بسيطًا، يحوّل اليومي إلى غريب، والمألوف إلى مشوَّهٍ دون صدمة، ضمن زمنٍ لا يتقدّم بل يُعاد تدويره حيث يتحوّل الزمن إلى مادة، والحدث إلى أثر جسدي ثم تتسلل الدهشة الجسدية اللغوية ففي قصيدة “اللغة تتخيل”:

“فصارتْ فاعلًا مرفوعًا

عندما كسرتْ لوحًا زجاجيًا مهمَلًا

سوف يُعاد تدويره”

ص 48

إنّها تخلق مونتاجًا لغويًا، تفكّك البنية النحوية كما يفعل المونتاج بالصورة. “الفاعل” الذي ينكسر هو استعارة للجسد اللغوي نفسه؛ لغةٌ مكسورة تعاد تدويرها، تمامًا كما يُعاد تدوير اللقطات في فيلم (Her) ليُنتَج منها معنى عاطفي جديد. اللغة عندها ليست وسيلة بل مادة حيّة تتعفّن وتُعاد صياغتها. الجروتيسك هنا نحويّ، لكنه ناعم لأنّ الكسر لا يتفتّت بل يُعاد في شكلٍ مختلف فدائما ما كانت “الحرية كولونيا / نتمسك بها وتتمسك بنا”. رائحة الحرية تُصنع في المختبر، مثل دفء السامانثا المصنّع.. والحميم السري.. ثم ها نحن ذا في “الأسرار”، وقد طفا البعد الباختيني للجسد المتّسع:

“البطيخة من الأقزام

لذلك في موسم البطيخ كل عام

أحضر سبعًا من البطيخ إلى غرفتي

أرتدي ثوبي المنفوخ

…

ثم أنها تفضي:

…

إنه سري الوحيد

الذي لا يزعجني

الأسرار كلها

تبدأ كأقزام بداخلنا”.

ص 62

السرّ قزمٌ ينمو حتى يملأ الجسد الجروتيسكي المفتوح (الله!). يتحول القزم إلى رمزٍ للتضخم: ما هو صغيرٌ في الداخل سينفجر في الخارج. إنها استعارة باختينية كلاسيكية خالصة -الجسد كفضاء للتوسع- لكنها مكتوبة على مهل بصوتٍ رقيقٍ وأليف في غرفة مغلقة لمنزل عائلي. الأنوثة هنا تكتب الجروتيسك بطريقة أمومية: عبر الحنوّ، لا عبر القبح. البطيخة توازي الجسدانية الحبلى بالسرّ، والثوب المنفوخ هو امتداد لذلك الاتساع. الجروتيسك لا يُرعب بل يُغري بالملمس ويغوي بالامتلاء.. هذا الحنوّ الكابوسيّ الجروتيسكي الناعم كأن تربّت ذواتنا على رأس ممسوخ.. يتكرّر اللمس اللغوي المريب في قصيدة “بين يديه” -ولا أعتقد أن معناها قدامه أو قبالته أو تلقاء وجهه.. بل الإفضاء باليد في ظني ألصق بالمخيلة هنا- وحيث تحضر كلمة صديق مرتين فيها من ثلاثة في الكتاب.. إنها اللمسة التي تضحك.. حتى لو كان من يضحك هو فاعلها:

“صديقي رسم الكثير والكثير من البطيخ

…

ثم ها هي بعد تردف:

…

بطيخ صديقي يضحك دائمًا”.

ص 10

الضحك هنا فعلُ اختلال. البطيخ يضحك كما كانت “وجوه” ثيودور تبتسم لصوتٍ لا يُرى في (Her). الضحك بلا فمٍّ مرئيٍّ هو ذروة من ذروات الجروتيسك الناعم: انفتاح الوجه في غياب الفم. ضحك الشيء الجامد هو انقلاب للحميمي إلى مُريب. ضحك الشيء الجامد هو أكثر لحظات الجروتيسك رهافةً: أن يتحرّك الجامد، أن يبتسم الصامت.. إنّه تشييء للفرح كأن الجمال بدأ يضحك على نفسه.. على جسده. الضحك هنا ليس بهجة بل تشقّق في الوجه، ابتسامة بلا لحم، وفي قصيدة “يساوي” تتوقف الشاعرة عند ثيمة القشرة:

“ما يتبقى منها يتبخر نجومًا تلمع في السماء

لكن أكوامًا كبيرة من القشور

هي كل ما يتبقى مني”.

ص 8

والقشرة هي جسد ما بعد الحداثة الأمثل وقناعه الأثير: المظهر الذي يطفو بعد تبخّر اللبّ.. سطحٌ لامع يغطي فراغًا داخليًا. الإنسان هنا قشرةٌ من بريقٍ فوق لبٍ متعفّن في جروتيسك يمكن تسميته بجروتيسك التفريغ، حيث يتحول الداخل إلى غياب والخارج إلى بقايا.. وهذا بالضبط ما يفعله المونتاج في (Her) يحذف اللقطات المفعمة بالعاطفة ليبقي على أثرها ما هو بصري فقط (أحب لقطة أقماع المرور المحذوفة تلك! والتي ربما شاهدتها مغاضبة انتقلت إلى فيلم آخر: (2004) Eternal Sunshine of the Spotless Mind.. هذا إذن محض خيالك؟!).. فالبطيخة، مثل الإنسان بعد الحب، لا يبقى منها سوى قشر مصقول وفارغ.

ثم في “خيوط إسكوبيدو”، تصل التجربة إلى ذروتها البصرية:

“بطيخة وحيدة فوق رخامة

انسكب ضوء القمر من ثقوبها

خيوطا بيضاء لامعة”.

ص 52

الثقوب التي يمر منها الضوء هي ثقوب الجسد الباختيني.. الفتحات التي يتسرب منها العالم. لكن الصورة مكتوبة برقةٍ مفرطة: لا دم، لا صراخ، بل قمر ينساب. هذا هو الجروتيسك في أنعم تجلياته: جسد مضاء من الداخل، مخرومٌ بالضوء لا بالسكين.

إنّ حضور الضوء من الداخل يُذكّر بالمشهد الختامي في (Her) حين يجلس ثيودور وصديقته على السطح؛ الضوءُ المحيط ليس خارجيًا بل تجلٍ داخليّ للحبّ المنقضي. في كلتا الحالتين، يُصبح الضوءُ جرحًا جميلًا (حبيبك رومي؟!!!) وهذا هو إذن تعريف الجروتيسك الناعم:

أن يجرح الجمال نفسه دون أن ينزف!

هكذا يخلق الديوان بنية تشبه مونتاجًا شعريًا جروتيسكيًا: كل قصيدة لقطة، وكل لقطة تُعرض لا لتُكمل الحكاية بل لتكمل الجسد. وإذا كان الجروتيسك عند باختين احتفاءً بانفتاح الجسد، فإنّ عبير عبد العزيز تقدّم نسخته الأنثوية: جسدًا مفتوحًا بالحنوّ، مشقوقًا بالضوء، مطليًا بلونٍ أخضر خفيف.. جروتيسكًا ناعمًا يحوّل الرعب إلى حلاوة، والسكين إلى ضوء.

الجروتيسك في ما بعد الحداثة (postmodernism) -كما في (Her) و(..البطيخ)- صرخةٌ.. ليست سخريةً ولا احتجاجًا، بل وعيٌ متصدّعٌ.. صرخة ما زالت تؤمن بأن هناك وجهًا خلف الزجاج. إنه جروتيسك المرايا، المرايا التي تتكاثر (عنة بورخيس؟!!!) لكنها ما زالت تُعيد صورة الإنسان، ولو مهشّمة. فهو يشتغل على الوعي بالتمزق -لا على التمزيق نفسه مثلما يفعل جروتيسك بعد ما بعد الحداثة في تصوري– عند هذه المرحلة، الفنّ لا يزال يرى في القبح وسيلةً نقدية، وفي التحطيم بيانًا جماليًّا ضد المركز، ويعكس تشوّه العالم كي يذكّرنا بأن شيئًا ما فُقد. هذا هو طور السخرية المأساوية، طور الجروتيسك ما بعد الحداثي.. الجروتيسك الناعم.. حيث يستعمل الفنان المرآة المكسورة لا لينظر فيها بل ليرينا شظايانا.

إنه الجروتيسك الذي يضحك ليبكي، ويزيّن الانكسار كي نحبه.

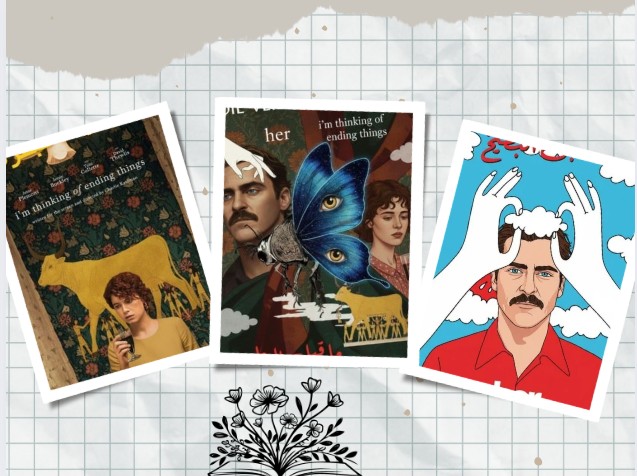

(3-1)

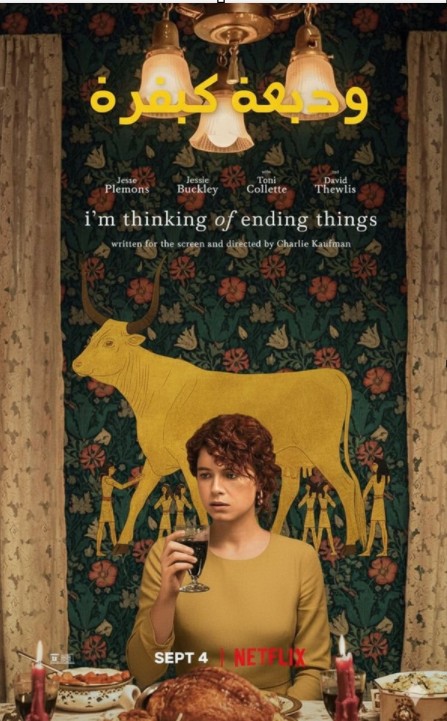

في فيلم آخر يحبه الواحد ليس بالطبع بأكثر من (Her 2013) وكتبت عنه سلفا كذلك، Charlie Kaufman) – 2020 I’m Thinking of Endings Things) يصبح الزمن نفسه كائنًا جروتيسكيًّا حيث الذات تبتلع ذاتها (يا له من تعبير! أفضل منه هنا:) تتآكل الذات لكن في تكرارها، تبدّل الوجوه، والبيت المنكسر، والنوم الظاهر، والأدوار، والذاكرات، كأن الحاضر ليس إلا إعادة مونتاجٍ للماضي.. كل مشهد يحمل بصمة زمنية مشوهة.. الجروتيسك هنا ليس في القبح بل في الالتباس، في الضباب (أين كتبت هذا، قبلا؟) العقلي الذي يبتلع المعنى.. الجروتيسكُ فيه يعيشُ كطفلٍ بلا أبوين، ينحتُ وجوهًا في الهواء، ثم يصرخ: “انظروا، ها أنا ذا!” ثم تصرخ في إثره خيبته صرختها المكتومة المكلومة! واختتام الفيلم في ذروته بذلك الأداء المسرحي؛ حين يتحوّل المشهد إلى أداءٍ غنائيٍّ ساخر، يُبلغ الجروتيسك مداه: حيث الحقيقيُّ يصبح تمثيلًا، والتمثيلُ يصبح هو الحقيقي. هناك، في اللحظة التي يُصفّق فيها الجمهور الوهميّ لظلٍّ مريضٍ يغني، نجد المعنى ينهار في مشهدٍ من الضوء الكاذب، فالجروتيسك ليس بالطبع في الفوضى الشكلية، بل في هذا الانتحار الجماليّ للمعنى، حيث لا يبقى من الإنسان سوى العرض الذي يُقدّمه لنفسه.. حيث الحقيقي مسجون داخل وهم تغدو الذات فيه فقط عرضًا داخليًّا، وتصبح اللامعقوليةُ نظامًا، والندبةُ توقيعًا أصيلًا على الوجه. ماثل أيضا -الجروتيسك- منذ هوية الضمير (I) يُجسّد الغرابة داخل اللغة: “أنا أفكر في إنهاء الأمور” عبارة تنكر ذاتها مع تكرارها، وتُعيد تعريف الراوي في كل لحظة: من الراوي؟ الفتاة؟ الرجل العجوز؟ الشاعر؟ (أي شاعر؟ أواه، ليس زكي جمعة على أية حال(!!).. بل أني أقصد الذات المتكلِّمة نفسها داخل العمل الفني حالما تتحوّل إلى وعي لغويّ ذاتي خالص.) لا في تعدد الرواة، بل الجروتيسك هنا في تعدّد الأجساد التي تتكلم بضمير واحد، لتخلق ما يمكن تسميته بـتجسّد شبحي للضمير.

فيلم تشارلي كوفمان يخلق “إحساسًا جروتيسكيًا” عبر تقنيات المونتاج نفسها: جماع لقطاتٍ متنافرة، إدراج صورٍ هاجِسِيّة وذاكراتية (أشياء / أجساد / بيئات متحلِّلة أو مُشوّهة)، وتوقيتات قصّ متعمّدة تُشعِر المشاهد بِفقدان الحدود بين الذات والجماد / الجسد أي توليد حالة “النَفْي” التي تصنعُ الجوّ الجروتيسكي الخشن. هذا الأمر مُؤكَّد عمليًا في حديث محرّر الفيلم نفسه عن اختيار اللقطات وكيفية استخدامها لِتوليد شعورٍ من الإزعاج والارتباك. لذا فالمونتاج خشن عن عمد.. والانتقالات صارخة بين الأزمنة، الحوارات مربكة، لا تقول شيئا حين يجب أن تقول، وهي فاعلة أيضا العكس، اللقطات طويلة ممطوطة، والتكرار كابوسي.. الجروتيسك في هذا الفيلم “خشن” باستماتة لأنه يعرّي البنية نفسها.. هذه الخشونة ليست تقنية فقط، بل هي أشبه إلى ما -يمكن أن- يسميه دولوز بالضجيج العقلي (Mental Noise)، حيث لا تعود الصور تمثل، بل تصرخ وإن كان ذلك سرًا! الجروتيسك هنا تناسخ الذاكرة داخل أبدان لا تتطابق، نُسخ متدهورة من الحنين، أما الخط الزمني يُقَطّع ويُحاك عشوائيًا. المونتاج هنا كـ”آلةِ اشمئزاز” يبث فينا الإحساس بالغثيان / اللاَتَناسُق.. القصّ المتقطع، الانزلاقات الزمانية، والأداء المسرحي في النهاية كلها تصنع إحساسًا بأن الذات خلقت لتصرخ داخل نفسها. وهو أسلوب مُوَجَّه؛ أي: ليس خطأ فنيًّا عشوائيًّا، بل قصٌّ مُحسوب يُنتج إحساسًا جروتيسكيًا واعيًا.. يمسي معه هذا العشوائي بالضبط البنية الداخلية للذاكرة المريضة: كل مشهدٍ طويل، كل تكرارٍ متعمّد، كل حوارٍ متكسّر، ليس خطأً بل خطة.. كما أسلفت وأكرر عمدًا الجروتيسك هنا ليس في القبح بل في الالتباس، في الضباب العقلي الذي يبتلع المعنى.. حتى أن البيت الذي يفترض أن يكون مأوى (كافكا؟!!؟) يتحول إلى متاهة؛ الغرف تتبدل مع كل لقطة، الوجوه تتقدّم في العمر وتتراجع، والمرايا لا تعكس بل تُعيد إنتاج الكوابيس. كوفمان لا يقدّم قصة، بل ذاكرةً تتقيَّأ نفسها.. الجروتيسك -وأداته الأولى هنا المونتاج- خشن لأن ثمة وعي يتعفن داخل جسد ينكر ذاته.

(3-2)

جايك، في (..I’m Thinking) كأيقونة أخرى للمسخ، يكشف عجز الأسرة أو العالم (هم والأب كعرض لا يفوت عند كافكا) عن الفهم.. السلطة التي كانت في البداية نظامًا أصبحت غريزة دفاعية وحشية، ستنفجر بالمدرسة.. وقد اشتعلت بمسرح الغرفة المار ذكرا ومذاقا.. ومن قبل عند كافكا في التفاح.. التفاحة هنا ليست غذاءً بل طلقة رمزية من الأب، رمزًا للخصب وللعقاب في آنٍ واحد، كأن الأب يُحاول استعادة سلطته الرمزية عبر إصابة جسد ابنه.

في قصائد الشاعرة المصرية/ مروة نبيل لا تسكن الكائنات القصائد، بل تتآكل داخلها. نحن لا نقرأ صورًا، بل نُشاهد تفككًا.. الجروتيسك هنا ليس تقنيةً، بل نسق وجود.. فأن تتناول ديوان (وديعة كبقرة، دار الأدهم للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى، 2015)، لمروة نبيل، يعني أن تدخل إلى حظيرة اللغة من باب الذبح لا من باب الشعر هذا الملكي فقط. ليس هناك مجاز بالمعنى المريح. لا استعارة تُدفئ، ولا أنوثة يُحتفى بها. كل شيء في الديوان قائم على نوع خاص من رؤية أدبية جروتيسكية لا تبكي ولا تضحك، بل تُحدق ببرود فيما لا يمكن احتماله.. بل أننا نجد الجروتيسك عندها وقد تجاوز ثيماته الكرنفالية التقليدية وتحول إلى تفكيك شعري حاد للأنوثة والبيت والجسد واللغة.

ولما كنت أرى أن آليات التوليدِ الجروتيسكي في (..I’m Thinking) وديوان مروة نَبِيل (وديعة..) الذي اختارته هذه القراءة -كما اختارت النموذجين الأسبقين عليهما- بعناية لهذا الغرض -وأسباب أخرى بالطبع تخص محبة الفيلمين والديوانين- متشابهة شكلاً ووظيفة: تفكيك الهوية وتحطيم الحدود بين الحيّ / الميّت، الإنساني / الحيواني، اللغة / المادة. فهكذا في الفيلم، المونتاج يفعل هذا عبر ضم جريان صورٍ متناقضة وتقطيع يتستر على معنى ما فيبرزه؛ وهكذا في الديوان، القصائد خالقة هذا عبر الصور التشريحية والتحويلات الميتافيزيقية لجسدِ اللغة نفسها.

ولأن قراءتي لازمها أن تربط بين آليات المونتاج (القطع، إدراج الصور المتنافرة، توقيتات القطع المتعمّدة) في (..I’m Thinking) وبين آليات الصورة / اللغة الشعرية وما تعتبره “جروتيسكًا خشنًا” عند مروة نَبِيل في (وديعة..) من تفكيك للجسد، والعضيات كمشهد، ثم دائما المزج بين الحيواني والإنساني، عبر إطارَي باختين (الجسد الجروتيسكي) ومنبوذ (abject) كريستيفا Julia Kristeva، في سياقٍ عام يسمحُ بهذه التأرجحات بين السخرية والتألم، بين التشظّي والرغبة في المعنى ومثلما يتحوّل المونتاج في (..I’m Thinking) إلى مشرحةٍ للذاكرة، تتحوّل القصيدة في ديوان مروة نبيل (وديعة..) إلى مشرحةٍ للغة. هنا، الجروتيسك ليس تقنيةً بل كينونة؛ كل قصيدة جرحٌ مفتوح في جسد اللغة، وكل استعارةٍ تنزف بدل أن تشرح، فهاكم أول ما يطالعنا في ديوان (وديعة..):

أجل، المراوغة الشعرية التي تبدأ في العنوان ليست محض لغو، بل تجلٍّ دقيق جدًا للجروتيسك من حيث التكوين الرمزي، والاختلاط النوعي، والعبث الدلالي المقصود.. تنتمي بجدارة إلى منطق الجروتيسك لأنها تجمع ما لا يجمع: الوديعة الناعمة، الساكنة، المؤنثة، وما يومئ به ذلك من الثقة، والأمان، والطفولة، والرهافة ثم من جهة أخرى البقرة الضخمة، الجسدانية، الغريزية، المرتبطة بالمسلخ، وبالحليب، وبالأمومة الحيوانية، بل وبالعبادة القديمة أيضًا.. هكذا مبكرًا.. ينذر العنوان بأنه آت بشعرية أقرب ما تكون لرهافة الذبح.

حين توضع الكلمتان جنبًا إلى جنب، لا تتعانقان بل تتنافران في محاكاة الجسد المشطور نفسه: الوديعة هي الوجه الاجتماعي للكائن، والبقرة هي جسده المفرط في حضوره.. الجمع بينهما ليس تلاعبًا لغويًا بل اصطدام رمزيٍّ يولّد المعنى من التنافر.. يولّد ما يمكن أن نسميه كباختين الازدواج الكرنفالي (Carnivalesque Duality)، حيث يتلاصق النقيضان في ضحكٍ أسود، فتصبح البقرة رمزًا للقداسة والابتذال في آن، وتغدو الوديعة كائنًا دينيًا مُدنّسًا. العنوان إذًا يُمارس وظيفة الجسد الجروتيسكي قبل أن تفعل القصائد نفسها: إنه اسمٌ يأكل معناه! ثم أن التركيب عينه “وديعة كبقرة” يحمل غموضًا نحويًا متعمّدًا: هل وديعةٌ صفةٌ لـ”كبقرة”؟ أم أن ثمة تشبيه لوديعة ما بالضخامة؟ هل هي وديعة تشبه البقرة؟ هل الشاعرة تقول إنها “وديعة كبقرةٍ تُساق للذبح”؟ هذه الانزياحات النحوية هي نوع من الجروتيسك اللغوي فكما يُشوه الجسد في صورته الجسدانية، يُشوَّه التركيب في الصورة اللغوية. كل الاحتمالات صحيحة، وكلها قبيحة بمعنى جميل: النحو يفقد توازنه كما يفقد الجسد تماسكه في القصيدة، وهكذا ينتقل الجروتيسك من اللحم إلى النحو، من الصورة إلى البنية، فتصبح الجملة نفسها جسدًا لغويًا مريضًا، ولكنه جدًا حيّ.

البقرة في المخيال الديني والأسطوري من الأم المقدسة إلى البقرة المذبوحة هي كائن رمزيّ متأرجح بين العبادة والذبح، ومروة نبيل تستخدمها كقناع جروتيسكي مزدوج: البقرة هنا ليست الحيوان بل الأم الكونية في لحظة انكسارها، كأن القصائد كلها كُتبت من رحمٍ يُذبح ببطء. تتحوّل “الوديعة” من أنثى مطيعة إلى ضحيةٍ تبتسم قبل موتها. ذلك التواطؤ بين الحنان والذبح هو لبّ “الجروتيسك الخشن”: كأنه الجميل الذي ينزف والضحية التي تعي طقسها.

الجروتيسك هنا ليس فقط فيما يُقال، بل فيما يُخفيه العنوان.. إنه يتظاهر بالبراءة، لكن تحت جلده تختبئ الرؤوس المقطوعة التي سنراها في نصوص الديوان. هو كالعنوان في أفلام كوفمان، يبدو بسيطًا، لكنّه يجرّ القارئ إلى جحيمٍ من التفسيرات المتناقضة. وهذا بالضبط ما تفعله الجمالية رديفة ما بعد الحداثية أو بعد ما بعد الحداثية (Metamodernism): تغلف الفوضى في قناع الوداعة.

(وديعة..) ليست سوى قناع لجسدٍ لا يُطاق النظر إليه. هو جروتيسك لأنّه يلعب لعبة القناع.. يُوري اللطف ليخفي الفزع، كما يفعل الجسد الجروتيسكي حين يبتسم من فمه.. لكنه هنا الملطّخ بالدم.

الجروتيسك أبدًا لا ليُستعار، بل ليُسكن. يتحوّل من زخرفة بلاغية إلى نمط وجود كامل، من الطفولة حتى الأمومة، من الرحم حتى الفم، من المدرسة إلى المطبخ ثم إلى الذئب الكامن في كل هؤلاء دون أن يجرؤ أحد على الإتيان باسمه ولو بطريق الخطأ، دون إذن كتابي من الشاعرة.. في (وديعة..)، الجسد ليس موضوعًا للقصيدة، بل هو محرابها الممزّق. القصيدة تكتب من داخل اللحم، ومن داخله تُطلّ على العالم، تتلمّس نبضها بأصابع ملطّخة بدمٍ شاعريّ، كأن مروة نبيل تكتب بيدٍ تقطر، لا بقلم أبدا، وليس الجروتيسك زينةً بل ضرورة.. فهو دائما اللغة البديلة حين تتعفّن اللغة الأولى.

منذ الصفحات الأولى، نسمع صرير السكين داخل النص، تقول في ص 15:

“تَتَحلَّلُ

تَنْطلِقُ الحَشَرَةُ”.

هذا ليس مجازًا بل تشريح.. يبدأ الجروتيسك كحركةٍ لا كصورة؛ التحلّل ليس حدثًا بل نظام تنفّسٍ للقصيدة، حيث يذوب المعنى في اللحم كما تذوب الذات في نتنها. إنها البادئة الكريستيفية لما يتم نبذه واجتثاثه وإقصاؤه (Abject).. للذي سيفضح حدود الجسد وينزع عنها براءتها اللغوية ثم ما تلبث أن تُصعّد هذا التنفّس الجسدي إلى مقام الذبح الطقسي في ص 63:

“ذاتَ أوْرَاكٍ كما تَرىَ

ذُبِحَتْ زَهْرَةَ كَأْسِي

بِواسِطَةِ دابةٍ عمياءْ”.

إنها جريمة مقدّسة دون ذرة من شك: الذبح لا يقع على الجسد فحسب، بل على “زهرة الكأس”، أي على العضو الأنثوي كرمزٍ للحياة. هكذا يصير الجروتيسك في الديوان ليس عُنفًا ضد الجسد، بل احتفالًا مأساويًا بانكشافه، ويصبح الحيوانيّ “الدابّة العمياء” امتدادًا للحواس البشرية العمياء أيضًا.. يتبدى ذبحٌ بلا سببٍ مفهوم، ودابةٌ بلا بصرٍ تُمارس طقسًا مقدّسًا في العمى. هذا جروتيسك خشن لأن الجمال نفسه هنا يُذبح.. ليست البقرة وحدها المذبوحة، بل القصيدة أيضًا، بل اللغة التي تصف الذبح وفي هذا التماس بين الغريزيّ والمقدّس تنشأ جمالية الفساد.. في هذا التماس تحديدا يولد قبحٌ جميل جمال باختينيّ نادر.. ينتمي إلى أسفل الجسد.. وبعد فها نحن في ص 82 نسمع الأداة تتكلّم:

“السِّكِّينُ لاَ ذَنْب لها

الدَّمُ

سَيُذَكِّرُك”.

السكين هنا لا تذبح أحدًا، بل تستعيد ذاكرتها، والدم ليس سائلًا، بل شاهدٌ أخلاقي على ما يحدث بين الكلمة وجلدها، وبهذا الشكل تتحوّل القصيدة إلى مشرحة للغة نفسها: يُشقّ البيتُ الشعري كما تُشقّ الجثة لتُرى أعضاؤها البيانية! ومن هذا الشقّ يولد جرحٌ طويل.. القصيدة هنا ليست كتابة بل مسرح للأشياء ( ?!!?..I’m Thinking) وهي تتذكّر: كل بيتٍ جرحٌ، وكل جرحٍ عبارة.. في ص 85: نجد هذه الجملة الاعترافية الناتئة:

“سَأُحْدِثُ جُرْحًا طُوليَّا في الوَرَقَةِ”.

إنها اللحظة التي يبلغ فيها الجروتيسك ذروته الجمالية: حين يصير الورق جسدًا يُجرح، والكتابة جراحة لغوية مفتوحة. لا يعود بعد الشعر عن جسدٍ يُوصَف، بل جسدٌ يُنزفُ كتابةً. كل جرح هنا هو استعارة للكتابة نفسها بوصفها عمليّة تشريح مستمرّ.

ومن هذا التشريح تنبثق هذه الذات “القابلة” في ص 87، التي تقول:

“أنا القَابِلةُ للفَرزِ، للتَّفَسُّخِ

أنا حِصْنٌ مُيَسَّرٌ للثقُوبِ.”.

وفي ص 88: “… تَسقطُ … وَتُؤْكَلُ رَأْسُكَ”.

إنها لا تُولّد بل تُفسِّخ، لا تُنقذ بل تُعيد الرأس إلى فمِه، حيث يصبح الأكل شكلًا من أشكال التأمل. حيث الأنوثة هنا رحمٌ للخراب. تذكّرنا هذه الصورة بما وصف به باختين الجسد الجروتيسكي المفتوح، الجسد الذي يأكل نفسه ليُعيد ميلاده من داخله.. ففي هذا الدوران الجسدي يلتقي فعل الكتابة بفعل الفناء، ويتحوّل النص إلى دورة أبدية من الأكل والقيء دواليك ثمّ ها هي الشاعرة في ص 120، تنقلنا إلى أحد أكثر المشاهد سوداوية:

“سأفتحُ توابيتَ

وأُعاينُ جُثَّثًا رهيبةً لِأتدَّفأ.”.

إنها لا تنبش الموتى، بل تنبش اللغة الميتة، كأن الجثث هنا هي بقايا الكلمات التي قالتها البشرية ثم نسيتها. مشهد المعاينة هذا هو “الجروتيسك الخشن” في تجليه الأقصى: فالمشاهِدة (الشاعرة) لا تخاف من الجثة، بل تتأملها في صمتٍ تجريديٍّ أقرب إلى طقسٍ جماليّ، حيث يتحوّل الاشمئزاز إلى معرفة، كما أوصت كريستيفا إلى أن الرجس طريقٌ آخر إلى الوعي.. فقد آن للموت أن يستحيل إلى بطّانيةٍ للشعر! وبين تلك التوابيت نسمع اعترافًا آخر وجوديًا في النص نفسه من ص 120:

“باطني أسودُ ودُعابتي سوداءُ” قبلها بصفحة قالت: “سَأنْحَتُ قِطْعَةً واحِدةً”.

النحت إذن امتدادٌ لفعل الجراحة. لم تعد الورقة تُجرح، بل تُنحت، والشاعرة نفسها تتحوّل إلى نحّاتٍ من لحمها. الجروتيسك في هذا المقطع ليس عنفًا فوضويًا، بل فنٌّ تحويل الفساد إلى شكلٍ جماليٍّ صلب. فالفن عند نبيل لا يهرب من القبح بل يصهره ليُنتج صدقًا حادًّا ثمّ في ص 125 تتعالى مفارقة أخرى:

“بين الفَكَّينِ لا كُوَّةَ

ثمة كَبِدٌ طَازجٌ ونَهْر.”.

حيث تضع الشاعرة الكبد (العضو الداخلي الأكثر حرارةً) إلى جوار النهر (رمز الجريان والنقاء). إنه توحيد بين الداخل والخارج، بين الدم والماء، بين ما يُستقذر وما يُطهِّر. هذه الازدواجية هي من صميم جوهر الجروتيسك: حين يتساوى المقدّس والمدنّس في سطرٍ واحد إلا أن التهشيم يمتدّ ففي قصيدة “التفجر”ص 65 (وما أدل الاسم هنا):

“رَأسٌ واحدٌ وعِدَّة حَدَقات”.

صورة الرؤوس المتعددة لا تستدعي الرعب فحسب، بل انشطار الهوية في شعر بعد ما بعد الحداثة، حيث كل عينٍ زاوية أخرى للرؤية، وكل تفجّرٍ إعلان عن فشل الشكل الواحد (جايك؟!!!). حسنًا، الجروتيسك ليس بصريًا فقط، بل ميتافيزيقيّ.. إنه انهيار الذات بدء من أعينها.. تحوّل النظرة إلى جرحٍ آخر. وإذ نواجه هنا صورة الانشطار النهائيّ للذات ندرك لهولنا تعدّد الرؤى في جسدٍ واحدٍ ميتٍ ما زال يحدّق. هذا ليس رمزيًا بل حرفيًّا في الشعر الجروتيسكي: أن تبقى العيون مفتوحة بعد الموت، وحالما تبلغ السخرية الجسدَ الميت ذاته حين تقول في ص 37:

“طُوبىَ… لِمَنْ باتَ ينوحُ / لِمَنْ كادَ يَمُوتُ / لرِوُحِ / لِجُثَّةٍ تَرقُصُ”.

فالرقص إذ ذاك لا يعني الفرح، بل حركة ما بعد الموت. جثةٌ ترقصُ هي مجاز الجروتيسك في أنقى وأعنف أشكاله: في آن.. توليفة من النقيضين.. الحيوية والفساد، الرغبة والانطفاء، حيث يعاود الجسد أداء طقوس الحياة بعد فواتها.. الجسد الميت يرقص لأن الوعي لم يدرك بعد موته! القصيدة في هذا المقطع تلتقي مع مونتاج كوفمان الذي يجعل الميت يتحرك بعد قبره الثلجي.. في ذاكرةٍ مشوّشة، كجثثٍ تُمارس أدوارها القديمة، وكأن الجروتيسك هو اللغة الوحيدة القادرة على محاكاة عقلٍ يرى العالم من وراء القبر. ونعود مع مروة نبيل وهي تقول في ص 13 إلى صوتٍ هامسٍ أكثر حميميةً لكنه أكثر ظلمةً كذلك:

“المَقْتولُ في خيالي

ارسِلْ لي شَبَحَكَ أُهَدْهِدُهُ

في هيئةٍ تَليقُ بِمَقتُولٍ.”.

هنا يتحوّل الموت إلى علاقة عاطفية، والشبح إلى موضوع حنانٍ أموميّ. هذه الرقة المشوّهة تمثّل ما بعد الجروتيسك، حيث يصبح القبح حميمًا، ويُستعاد الرعب في هيئة الحنوّ. إنها لحظة نادرة يُقاس فيها مدى إنسانيّة الجروتيسك حين يرقّ قلبه.. يتخذ الجروتيسك فيها ملامح جديدة: الرعب يُعامَل بحنانٍ أمومي. الموت لا يُفزع، بل يُواسى. هذا التحوّل من الاشمئزاز إلى الرقة هو خاصية ما بعدية للجروتيسك، حيث يتحوّل القبح إلى حنانٍ نقيّ. وفي ختام ما، بين ص 122:120، تتكاثر صور التهشيم والعداوة بل والعدوى كما يمكن أن تشتم:

“أَرْمِيَها مِنَ الشُّرْفَة…ص 122 التَّواريخُ تَدْحضُني…ص 122 نَحْنُ أعداءُ الأماكنِ… ص 120 القَتَلةُ يُريدونكَ… ص 122”.

هذه العبارات المنفلتة تشكّل نثرية الجرح: الكتابة لا تسرد بل تتساقط. المعنى يتفتت كما يتفتت الجسد في الجثة نفسها وفي هذه اللحظة، يصبح الجروتيسك عند مروة نبيل -تمامًا كما عند كوفمان– وعيًا بفشل اللغة. ليس لأنه لا يملك ما يقوله، بل لأن قوله نفسه تفكّك. إنّها كتابة ما بعد الكارثة، كتابة لا تصرخ ولا تصمت، بل تتنهّد وهي تنزف.

هكذا يصل الجروتيسك إلى بُعده الوجودي الكامل: القصيدة لم تعد تصف العالم، بل تصف سقوطه. كل صورة تُدحض التي قبلها، كما يُدحض الجسدُ نفسه في تحلّله، وهذا ما يجعل الديوان برمّته ينتمي إلى بعد ما بعد الحداثة: (Metamodernism) تلك المنطقة التي لا تكتفي بتفكيك العالم -كما فعلت من قبل ما بعد الحداثة، بل تفتّته وتحنّ إليه في الوقت نفسه.. الجروتيسك عند مروة نبيل ليس احتفالًا بالسقوط، بل بكاءٌ عليه، وصناعةُ جماليةٍ من رماده.

بول تسيلان قال ذات مرة: “لَا أَحَدَ يَشْهَدُ للشَّاهِدِ”.. هذا الديوان كله شهادة الجروتيسك نفسه على الحادث لأنه يعرف أن الجمال وحده ينفد.

النصوص في ديوان (وديعة..) تتعامل مع السخرية والعمق، الجدية واللعب، الرعب والبراءة.. كجملة واحدة غير قابلة للفرز، وتقترح أن الجروتيسك لم يعد مقاومة، بل إنه الواقع نفسه.. يتحوّل الجروتيسك إلى وعي مهزوم بذاته، لكنه واعٍ بكونه لا يمتلك بديلًا. إنه وعي بعد ما بعد حداثي.. ما بعد كارثي بكل تأكيد(..)، ينظر للجروتيسك لا كصرخة ولا كلعبة، بل كمكوّن من مكونات الواقع المتشظي بلا مجاز. وهنا يتجلى ديوان (وديعة..)، كعمل يكتب من داخل هذا الفقد الكامل للتماسك: ليس ساخرًا من المأساة، بل مستسلمًا لها كأنها القاعدة لا الشذوذ.. ففي حين يصوّر بيكون الوجوه وهي تذوب أو تُغتال من الداخل.. وفي لوحة (Study after Velázquez’s Portrait of Pope Innocent X)، يتجلى الصراخ الجروتيسكي يظهر هذا في ديوان (وديعة..) كلاهما يكشف عن عطبٍ داخلي لا يُرى، بل ليُصرخ.. لكنها الصرخة التي تذوب في الاستسلام. فالجروتيسك لم يَعُد يرى في المرآة سوى سطحٍ فارغٍ لا يعكس شيئًا.. إنه جروتيسك الصرخات المطفأة، والمرايا الخشبية.

يتحوّل الجروتيسك في ديوان (وديعة..) من مجرّد تقنية تعبيرية إلى نموذج قرائي وتأويلي شامل. هذا النموذج لا يقرأ القصيدة بوصفها بنية مكتملة، بل يراها كجسد مفتوح، كائن نصي يتعرض للتفسخ ومن ثم الانبعاث، حيث لا يعود المعنى متماسكًا، بل يتشظى ويتكرر في صيغ سردية، لغوية، وجسدية، تؤسس لما يمكن تسميته بـ “الأنطولوجيا الجروتيسكية”.

(4)

وبعد، فمن الكهف إلى الشاشة إلى الصفحة، من البقرة إلى البطيخة، ومن النعومة إلى الخشونة، سيطرح دائما أن الجروتيسك ليس صورًا مشوهة أو محض مفارقات، بل هو تجربة وجودية تتراوح بين التمزق والخضوع، بين صرخة الواقع ونعومة المونتاج، بين العنف والسكينة، بين الخشونة واللطافة. وسواء أكان ذلك في السينما أو الشعر، يظل الجروتيسك كشفًا للحدود، توليدًا للمعنى من داخل التمزق ذاته وطريقة تناوله.. وستظل المعضلة الكبرى في النهاية التي مفادها أن الجروتيسك حين يلين، لا يتأنسن، بل يزداد قسوةً لأنه ببساطة يتخفَّى.

ثمة فن هنا سيبتسم لنا دائمًا بأسنان منخورة.. ويا لها من ابتسامة محزنة.. وجدا جميلة!