سامي أبوبدر

تمتاز الأمة المصرية عن كثير من الأمم باستخدامها ثلاثة تقاويم مختلفة هي: الميلادي (الجريجوري)، والهجري العربي، والمصري القديم الذي يعرف بالتقويم القبطي نسبة للقِبط أهل مصر الأَصليِّين بمُختلف عقائدهم، وهو أَقدم التقاويم الثلاثة، بل أقدم من كل التقاويم الأخرى في العالم، إذ سبق التقويمَ الصِّينيَّ مثلًا بأكثر من 1500 سنة، مُؤرِّخًا لأربعة آلاف ومِئتين واثنتين وأربعين سنة مصرية قبل الميلاد، إضافة إلى ما بعد الميلاد حتى اليوم، وهو نفسه التقويم المُدوَّن بالتقاويم الورقية المعلَّقة على جدران منازلنا في جميع أرجاء مصر، إلا أننا حين نطالعه في هذه التقاويم نجده يُؤرِّخُ لأقل من ألْفَي سنة!

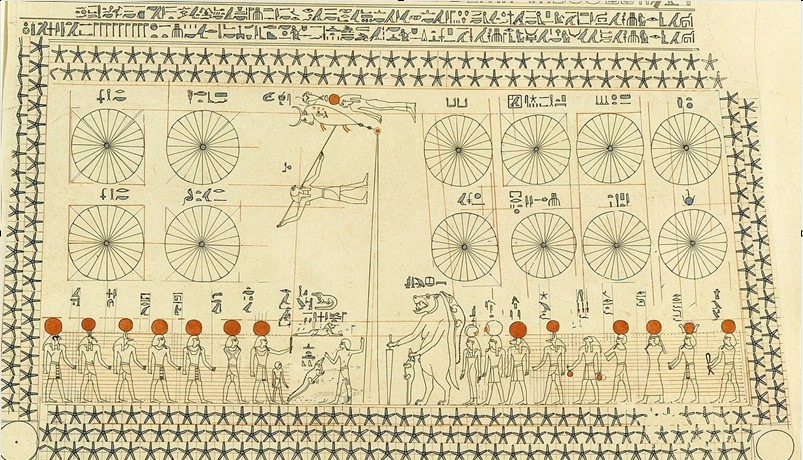

قبل ميلاد المسيح عليه السلام بـ4242 سنة، وقبل عصر الأسرات المصرية، كان المصريون قد أدركوا من خلال متابعتهم للأفلاك والنجوم -التي كان لهم بهما عِلم انعكس على كثير من مظاهر حضارتهم- وكذلك من خلال متابعتهم للشمس التي يقدسونها، وظلال الأشياء؛ أن الأيام بخصائصها وملامحها الطقسية تدور دورة كل 365 يومًا تقريبًا، وبعملية حسابية بسيطة، ودقيقة في الوقت ذاته؛ جمعوا هذه الأيام فيما يُعرف باسم (رِنبِت) أي: السَّنة، ثم قسَّموا هذه الأيام إلى ثلاثة عشر شهرًا، وعرَّفُوا تلك الشهور أول الأمر بأرقام مسلسلة، ثم في عام 1235 قبل الميلاد تَمَّت مراجعة ضبطها وإعادة تعريفها بأسماء مصرية من العصورِ القديمة لها صِلاتٌ مباشرة بعقيدتهم وأعيادهم آنذاك، (حُرِّفت تلك الأسماء بمرور الوقت في نطقها وكتابتها)، وجعلوا لكل شهر منها ثلاثين يومًا ما عدا الأخير فبقيت له خمسة أيام في أربع سنوات متتالية، وستة أيام في السنة الخامسة، وتَدور السنوات الخمس على هذا النَّمط من التَّسلسل، وهو ما فسَّره الفلكيُّون فيما بعد بأن مدة السنة 365 يومًا ورُبعُ يومٍ، فجمعوا الأرباع الأربعة من السنوات الأربع وجعلوها يومًا يزيد في السنة الخامسة لتصبح 366 يومًا، ووصفوها بالسنة الكبيسة، مقابل تسمية الأربعة الأخرى بالبسيطة.

بدء السَّنة المصرية وتقسيمها إلى فصول وشهور:

أما عن تحديد بدء العام المصري القديم فقد ربطه المصريون بظهور نَجم سُوبدِتْ (نجم الشِّعرَى اليمانيَّة) الذي يظهر لهم مرة في العام، وكان يوافق ظهوره يومًا من الأيام الأولى لموسم فيضان النِّيل، وهو الحدث الأهم لدى جموع المصريين، فجعلوا من هذا اليوم مبتدأ سَنَتهم، ثم قسَّموا السنة إلى ثلاثة فصول ارتبطت بمواعيد الزراعة والحصاد، الأول: (أخت)، وهو فصل الفيضان، الذي يبدأ فعليًّا بعد أيام من قدومه، حين يطمئن الناس لوفرة المياه وعدم تجاوزها حَدًّا قد تكون لها بسببه آثار مدمرة، وفيه يَشرع الفلاحون في تهيئة الأرض للزراعة، ويضم أربعة أشهر هي: (تُوتْ وبَابَهْ وهَاتُورْ وكَيْهَكْ)، والثاني: (بِرْتْ)، وهو فصل البَذر والإنبات ونمو المحاصيل، ويضم أربعة أشهر هي: (طُوبَهْ وأَمشِيرْ وبَرْمَهَاتْ وبَرْمُودَةْ)، والثالث: (شِمُو)، وهو فصل الحصاد والجفاف، ويضم كذلك أربعة أشهر هي: (بَشَنْسْ وبَؤُونَةْ وأَبيبْ ومِسْرَى)، ويَبقى الشهر القصير ذو الأيام الخمسة أو الستة (أَبِدْ كُوجي) دون إضافته لأي من الفصلين اللذين يقع بينهما، وعليه فإن رأس العام في التقويم المصري هو الأول من شهر تُوتْ، وكان المصريون يعتبرون ذلك اليوم عيدًا يحتفلون فيه بمناسبة بدء الفيضان ويطلقون عليه (وِبِتْ رِنْبِتْ) أي: بداية السنة، أو عيد (نِي يَارُوْ) وهو الاسم الذي أضاف إليه اليونانيون حرف السين إبان احتلالهم لمصر ليصبح (نِي يَارُوسْ)، ثم نطقه العرب بعد دخولهم مصر (نيرُوز) إذ اختلط عليهم الأمر بسبب التشابه بين الكلمتينِ، وكانت الأخيرة تتردد على مسامعهم وألسنتهم؛ لأنه كان لجيرانهم الفرس عيد بهذا الاسم، ومع ظهور التقويم الميلادي وافق الأول من شهر تُوتْ يوم الحادي عشر من سبتمبر من كل عام، هذا إذا كانت السنة بسيطة، بينما يوافق الثاني عشر مِن سبتمبر إذا كانت السنة كبيسة، وبهذا التقويم تعامل المصريون القدماء مع زراعاتهم وحصادهم، ومعاملاتهم ومواثيقهم وأعيادهم.

التغيرات التي طرأت على التقويم المصري:

ظل التقويم المصري على ما هو عليه لم تطرأ عليه تغييرات مهمة حتى جاء عام 238 قبل الميلاد، في فترة حكم البطالمة، فأحدث فيه الملك بَطلَيْمُوس الثالث بعض التغييرات، إلا أنها لم تَدُمْ طويلًا بسبب رفض الكهنة المصريين لها، ثم في عام 25 قبل الميلاد استطاع إمبراطور رُوما أُوجُوستُوس (أُغُسْطُس قَيصر) إحداث تغيير كبير في التقويم المصري إذ جعله متزامنًا مع التقويم اليُولْياني، الذي وضعه عَمُّه يُولْيُوس قَيصر سنة 46 قبل الميلاد، وهو أصل التقويم الميلادي المعتمد في معظم بلاد العالم اليوم، ويُعرف أيضًا بالتقويم الجِريجُوريِّ، نسبة إلى جِريجُوريُوس الثالث عشر بابا رُوما الأسبق.

بعد ميلاد المسيح عليه السلام وفي عهدِ الإمبراطور الروماني (دِقْلَدْيَانُوسْ) بلغ اضطِّهادُ المسيحيين في مصر وسَجنُهم وتعذيبُهم وحَرقُ أناجيلهم وكنائسهم حدًّا نتج عنه استشهاد الآلاف منهم، فقام المصريون بتَصفير تقويمهم الذي عبث به الرومان، كواحد من ردود الأفعال على طُغيان دِقلَديانُوس، وجعلوا مِن سنة 284 الميلادية –السنة التي بدأ فيها حُكمه- بداية لتقويم جديد وسَمَّوه تاريخ الشهداء، ثم أُطلق عليه فيما بعد التقويم السَّكندريّ نسبةً للإسكندرية عاصمة البلاد، لكنهم في إنشائه وتقسيمه وتوقيتاته اعتمدوا بشكل كامل على التقويم المصري القديم، فاتَّخذوا شهورَه وأَسماءها وبداياتِها ونهاياتِها أساسًا للتقويم الجديد، دُون تغيير يُذكر سوى تحديد عام جديد لبدايته، إضافة إلى تغيير اسم الشهر الأخير الصغير إلى (نَسِيء) بدلًا من (أَبِدْ كُوجي)، وهو التقويم المدوَّن في التقاويم الورقية الرسمية اليوم، مع الأخذ في الاعتبار أن ذلك التصفير وتسمية عام بعَينه لبدء تقويم جديد لم يُلغِيا ما مضى من التقويم القديم المؤرِّخ سلفًا لأحداث ووقائع مصرية، وإلى اليوم يتم إلحاق التقويم الجديد بالقديم في تأْريخات عديدة تؤرِّخ لأكثر من ستة آلاف سنة من عمر مصر.

الارتباط الوثيق بين التقويم المصري والزراعة:

يعتبر التقويم المصري أول وأدق وأهم تقويم زراعي عرفته البشرية، ما حَدا بالكثيرين لأنْ يطلقوا عليه التقويم الزراعي المصري، ومن ثم ارتبط الفلاحون المصريون به على مر التاريخ ونظَّموا عليه مواسم الزراعة والحصاد، وإلى اليوم تجري على ألسنة المصريين العديد من الأمثلة الشعبية المرتبطة بأسماء شهوره، وبما اعتادوا أن يرَوا فيها من تغيُّرات طقسية، أو ظواهر مصاحبة لنُموِّ محاصيلهم، أو لبعض تفاصيل حياتهم، وتتسم هذه الأمثال بشيء من الطَّرافة أحيانًا، وما زلنا حتى اليوم نَسمعها بالعامية المصرية من آبائنا وأمهاتنا، منها على سبيل المثال: أَمْشِيرْ يقول للزرع سِيرْ، بَرمَهات رُوحْ الغِيط وهات، بَشَنْسْ يكنس الأرض كَنس، بَؤونَة تِنشفْ الْمَيَّة من الماعونة، أَبِيب فيه العِنب يطيب،… وغيرها كثير، وحول شهور السنة المصرية وما يتوفر فيها من أطايب الطعام والشراب كتب أبو العباس القَلقشندي (توفي 1418م)، في كتابه الموسوعي (صُبحُ الأَعشَى في صناعةِ الإِنشا) ضمن الباب الثالث من المقالة الثانية في ذكر مملكة الديار المصرية ومُضافاتها، ما نصُّه: “وقال بعض الجوَّالين (الرَّحالة) في الآفاق: طُفت أكثرَ المعمورِ من الأَرضِ، فلم أَرَ مثل ما بمصر من ماء طُوبَة، ولَبن أَمشير، وخرُّوب بَرمَهات، ووَرد بَرمُودَة، ونَبَق بَشَنْس، وتِين بَؤُونَة، وعَسل أَبيب، وعِنب مِسرَى، ورُطَب تُوت، ورُمَّان بَابَه، ومَوز هَاتُور، وسَمك كَيْهَك”.

وختامًا؛ يقع نُخبويُّون وإعلاميون كُثر -فضلًا عن عامة الناس- في خطأ اعتقاد أن التقويم القبطي يعني التقويم المسيحي، غافلين عن أنه في أصله وُضع قبل ميلاد المسيح عليه السلام، وأن المصريين حين صَفَّروه وابتَدؤوه من جديد كانوا يُعرَفون بالأقباطِ لا المسيحيين وإن كانوا يدينون بالمسيحية ويُضطَّهدون بسببها، وغافلين كذلك عن أن كلمة قِبطي بالأساس تَعني (مِصري)، وقد يكون خطؤهم ناتجًا عن الارتباط القوي للمسيحيين اليوم به، واستخدامهم له في كنائسهم ومؤسساتهم الدِّينية، وكذلك في أعيادهم، تلك الأعياد المرتبطة بوقائع جَرت قبل دخول الإسلام مصر واعتناق أغلب المصريين له، وتَعتمد الدولة المصرية أغلبها أعيادًا رسميةً تُعطَّل فيها أغلب المؤسسات للاحتفال بها من قِبل جميع المصريين.