ماجد ع محمد

لا نروم بتر ضلعٍ بسبب قصر الآخر إنما أن نوازن بينهما

لإظهار الجوانب البهيَّة في حقول الآخرين لعلهُ مِن المستحسن عرض القصة أو الشكل المنظورِ بحيادية شبه تامة، والحرص على عدم الانطلاق من الزاوية الشخصية لناقِل المشهَد، ولكن السؤال الذي يخطر على البال هاهنا هو كيف يتسنى لمقرِّب اللوحة الواقعية إبعاد نفسه كلياً عن الحدث كمنتقٍ ومقدِّمٍ لتلك الصورة إذا ما كان هو صاحب النَظَر وحامل الكاميرا؟ لذا فليسامحنا القارئ على المدخل الذي أقحمتُ نفسي فيه ليس حباً بالذات إنما باعتباري الجسر الذي سأنقلُ المتلقي من خلاله إلى الضفة الأخرى.

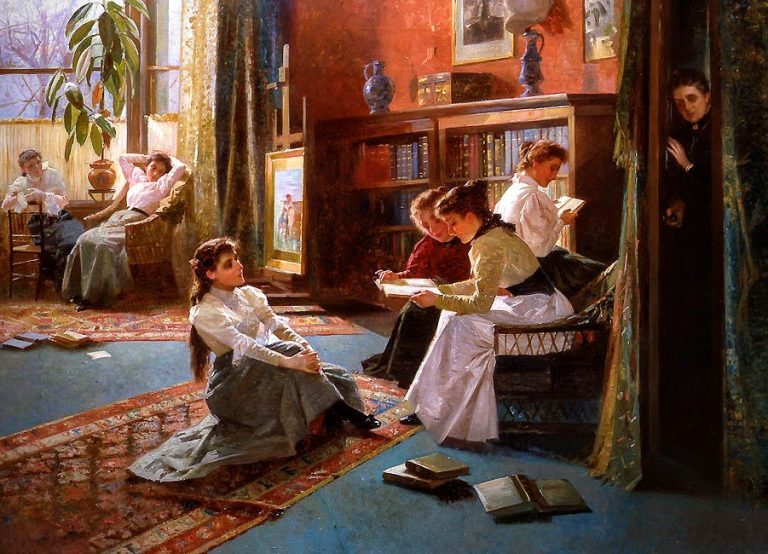

إذ بخصوص الذي تفعله وسائل التواصل الاجتماعي بالمرء عدتُ أكثر من مرة للغرفِ من معين الكاتب والصحفي الفرنسي برونو باتينو/ حضارة السمكة الحمراء/ وأمعنتُ النظر برأيه حول تأثير الهواتف الذكية على أدمغة البشر، وأين يصل المحمولُ مع التعوُّد والإدمان بحجم الذاكرة الشخصية والتقهقر الذي نعيش فصوله ونتدحرج صوبه، بينما معظمنا قيد التصوُّر بأننا للأمام نسير، إلاَّ أن الزاوية التي لمَحت إليها امرأة بسيطة لم ترى نفسها يوماً أكثر من سيدة منزل لا شأن لها بالعلم والثقافة كانت أعظم إشراقاً ـ على الأقل بالنسبة لي ـ من كل مَن تحدث في تلك السهرة عن أضرار التلفونات الجوالة، إذ قالت بعفويتها التامة: إن أيام التلفزيون كان أفضل من أيام التلفونات الجيبية، بما أن كل أفراد العائلة كانوا يشاهدون التلفزيون معاً، بينما الجوال قام بإلغاء اللمات العائلية والفُرجة الجماعية والمتعة المشتركة.

حقيقةً لو كانت تلك السيدة أكاديمية أو سياسية أو ناشطة في مجالٍ ما لوضَعَت تصورها ذاك في قالبٍ آخر، ففكرتها مهيَّأة لتكون موضوع دراسةٍ أو بحثٍ كامل، ولو كان لها خلفية ثقافية لقالت على سبيل المثال: إن التليفونات الشخصية تهدِّد القيم الجماعية، وتعمل على إلغاء المشتركات داخل العائلة الواحدة، بما أنها تفصلهم عن بعضهم بعضا، وترفع السواتر العالية والسميكة بينهم، وتضع كل واحدٍ منهم في عالمه الخاص الذي على الأغلب لا يتلاقى مع عوالم الآخرين داخل المنزل الواحد؛ وطالما أن تلك الأدوات استطاعت أن تفصل بين المشاعر والأفكار والاهتمامات وميول أبناء وبنات العائلة الواحدة، فإن تلك الأجهزة ستكون قادرة كذلك الأمر على زعزعة القيم المشتركة في المجتمع برمته، هذا إن لم تظهر بدائل فعَّالة أكثر وأقوى منها تكون قادرة على لملمة شمل العائلة من جديد.

وعطفاً على ما سبق، فالتلفزيون لم يكن يوِّحد المشاعر الوطنية أوالقومية أو حس الفكاهة والمتعة بين أفراد الأسرة الواحدة فحسب، ولا كان التلفاز يجمعهم في الدراما ومواضيع الأسف والحزن والمناحة فقط، إنما كان يعمل على تشكيل وعي جماعي في أيّ مسألة أو قضية كانت، لأن الكل كان يتفاعل مع نفس المحاوِر المطروحة في مواد الفُرجة، وكان التلفزيون يقوم بدور التنشئة الاجتماعية والإعداد الفكري والتربوي والثقافي في المنزل، وكان ذلك الجهاز الجامِع يقوم بطريقة غير مباشرة بل وبطريقة محببة بغرس المفاهيم باسلوب الإبرة تحت الجلد، أي من خلال جرعات متتالية مستساغة لا وعظ فيها ولا إرغام، وكان بإمكان الأب أن يتنحى جانباً وألا يفرض الأفكار التي يؤمن بها على أولاده، تاركاً في ذلك الإطار المهمة للتلفزيون بأن يقوم بدوره بأفضل طريقة وأكثر حرفية وقبولية، وذلك وفق المحطة التي تتابعها العائلة وتضعها في قائمة الأولويات من بين عشرات المحطات الأرضية أو الفضائية.

فكان التلفزيون يقوم بعملية التثقيف والتعليم بوجه عام، ويُلقن الأطفال بما يرغب به الأب أو الأم من دون الإعلان عن ذلك الهدف، فيُعزِّز التلفازُ ما تربى عليه الطفل في البيت من قِبل أهله، ولأنهم كانوا ينهلون جميعاً من ذات المشرب، لذا كانت المشتركات أكثر من المتفرقات بينهم، وكان الرائي داعم للتصورات والأفكار والمفاهيم التي يؤمن بها أرباب الكثير من الأسر، كما كان رب الأسرة من خلال معرفة قنوات الفُرجة يعرف جيداً كيف يُفكر الأولاد، ما الذي يشغل بالهم، ما الذي يفرحهم، ما الذي يحزنهم، ما الذي يميلون إليه، وما الذي ينفرون منه، فمن خلال تبادل الأحاديث ووجهات النظر والتعليق الفردي أو الجماعي على ما تم مشاهدته كان المرءُ يُدرك ويعي ويستفهم حتى بعض ما لا يصرِّح به الصبي أو البنت، باعتبار أن “المرء مخبوءٌ تحت لسانه” وفق الإمام علي؛ إذ أن ألسنة الأولاد أو الشباب والصبايا عند الكلام والتعبير عن الرأي هي مرآة أحوالهم ومُظهرة مستبطناتهم.

بينما اليوم تفصل الأجهزة الشخصية بين العواطف، وترفع الأسوار، وتحفر الخنادق العالية والعميقة بين الأشخاص، وتضع السواتر بينهم، وتمنع وصول أيَّة إشاراتٍ عن التصورات والميول والاهتمامات الشخصية، فحالياً الأبُ في وادٍ، والأم في منفرجٍ آخر، وكل ولدٍ من أولادهم في قارَّةٍ معزولة، فلا لحظة الفرح تجمعهم، ولا هنيهة الحزن تقربهم من بعضهم، ولا المسليات المشتركة تقلّص المسافات بينهم، بما أن كل واحد منهم في عالمه الخاص لا علاقة له بعالم الآخر بحجة الحرية الشخصية أو الحفاظ على الخصوصية، وهذا الانفصال مع استمرار الإدمان سيجعلهم غرباء، غرباء ولكن فقط الحاجة للمأوى هي التي تجمعهم تحت سقفٍ واحد، حالهم حال قاطني الغرف المشتركة التي يسكنها معاً أناس لا قرابة بينهم، إنما كل ما في الأمر أنهم اختاروا السكن في هذه التجمعات السكنية ليس حباً بالحياة الاجتماعية، ولا حباً بالأُلفة، وليس لأن الميول تربطهم، إنما الحاجة الاقتصادية فقط هي التي دفعتهم إلى المكوث في المهجع الجماعي، هذا يعني أنه في حال تحسنت الأحوال المادية لأي واحدٍ منهم لاستقل بنفسه في شقةٍ سكنية أسرع من البرق، وهكذا هو حال أفراد الأسرة الواحدة بفضل الجوَّالات الشخصية، فكل واحدٍ منهم عبر محموله مشغول ومتواصل مع من يميل إليه ويفكر مثله، مع من يشبهه ويشاركه ما يحب وما يكره، ورب الأسرة في هذه الحالة لا يعرف أيَّ شيء عن خصوصياتهم ومع من يتواصل الأبناء، ولا يعرف شيء عن اهتمامات أولاده، وما الأهداف التي يرسمونها لمستقبلهم، ولا يعرف أصدقاء أو زملاء الولد أو البنت، ولا يدرك المدخلات التي يستقبلها عقل الابن أو الابنة بحماس، ولا يعي ماهية الأفكار التي يخزنها الصبي/ة في رأسه/ا، طالما أن كلَّ واحدٍ منهم يتواصل عبر جهازه الخاص مع من يشاطرونهم الأفكار والميول سواء أكانت سياسية أم دينية أم اقتصادية أم اجتماعية أم ثقافية.

وعدا عن مخاوف الشذوذ الجنسي أو الشذوذ الأخلاقي أو المخدرات، فقد يتفاجأ الوالد أو الوالدة بالابن أو البنت وهم منخرطون يوماً من الأيام في عملٍ عسكري أو في تنظيمٍ سياسي مختلف تماماً عما يؤمنون به، وقد يكتشفون يوماً بأن أولادهم غدوا أعضاء في منظماتٍ سرية أو إرهابية ويتنامى خطرهم فكرياً يوماً بعد يوم من دون أن يشعروا بذلك الخطر إلاَّ وقت الانفجار، وقد حدثت مثل هذه الحالات في الدول الأوربية بكثرة، فطبيعة الحياة الفردية الصرفة في أوروبا والعزلة الحياتية داخل المنازل دفعت الأفراد للبحث عما ينقصهم في أماكن أخرى من العالم، إذ أن كل واحد من الأولاد في غرفته وجهازه الشخصي بيده، وهو ما دفع بالأولاد والشباب المراهقين إلى إقامة علاقات عابرة للحدود عبر الشبكة والانتماء إلى تنظيماتٍ سياسية أو إرهابية من دون أن يعرف الأهل شيئاً مما كان يحدث خلف الأبواب الموصدة لغرف أبنائهم أو بناتهم، فلم يستيقظ بعضهم إلاَّ على أصوات البوليس وهم على الباب يهمون باعتقال الابن أو الابنة لانضمامهما لجماعاتٍ محظورة لا علم للأهل بها، كما أن بعض الشباب تركوا اسرهم في أوروبا أو الدول العربية وانضموا إلى تنظيم داعش من خلال العلاقات التي بنيت وتشكلت وتعمّقت يوماً بعد يوم عبر الأنترنت مع أناسٍ يماثلونهم في التوجهات في دولٍ أخرى، بينما الأب والأم لا علم لهم بشيء مما يحدث مع أنهم على بعد أشبارٍ من الأولاد في الغرف المجاورة.

في الختام، لا شك بأننا هاهنا لسنا في وارد معاداة الجوال من أجل مناصرة التلفاز، ولا نروم بتر ضلعٍ بسبب قصر مقام الآخر، إنما نرمي إلى الموازنة الحقيقية بين الأضلاع الفعَّالة في حياتنا اليومية؛ ونرى بأنه من المفيد جداً إعادة الاحتفاء بالتلفزيون أو خلقِ ما يماثله من الأدوات التي تقوم بوظيفةِ لملمة العائلة، والبحث بكل جديّة عن الآلية التي تعيد الحميمية إلى الأسرة، وإعادة الدور الذي كان يقوم به التلفاز والاِلتفاف حوله، طالما أنه كان عاملاً مهماً في جمع الأسر، وساعد على تقوية الروابط بينهم، بخلاف المحمول الذي بالرغم من أهميته كمختزلٍ لمجموعة من الوظائف في آنٍ واحد كالاتصال والتصوير والتسالي والتثقيف، فهو في جانبٍ آخر يرفع الحواجز، ويصنع المطبات، ويُعمِّق الهوّة، ويُبعد المسافات، والإدمان عليه ما يزال يعمل بلا هوادة على التباعد الأُسري وفك الارتباط بين أفراد العائلة الواحدة.