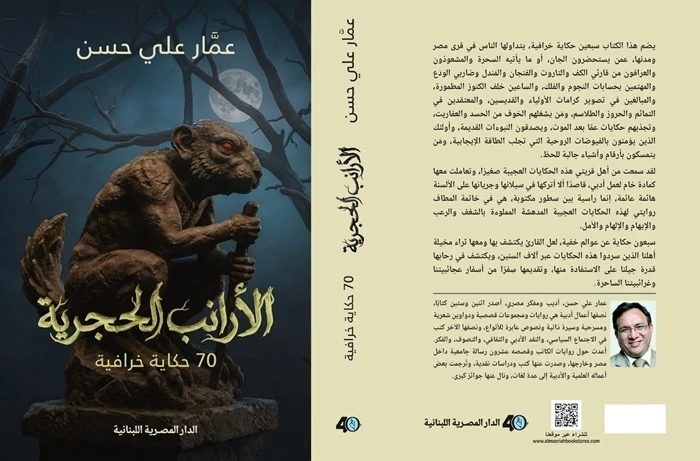

عمار علي حسن

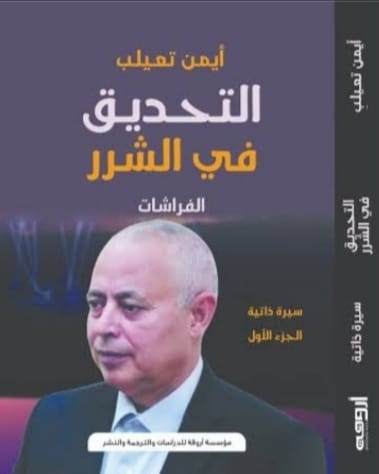

أرسل لي الدكتور أيمن تعيلب، الناقد وأستاذ الأدب العربي بجامعة السويس والقاص، سيرته الذاتية في ثلاثة أجزاء، وكنت قبلها أعرفه عن بعد، وعلى الورق، من خلال كتبه ودراساته التي تُنشر تباعًا، وبعض جهوده في حياتنا الثقافية المعاصرة، وكونت عنه صورة تتجاور فيها قيمة الجد والاجتهاد، ونعمة المثابرة والصبر، والرغبة الدائمة في تعزيز الملكات والقدرات في مجال تخصصه، وإعلاء قيمتي الحرية والكرامة، فلمَّا قرأت سيرته أدركت جذور هذه القيم، وأصل هذه النعم، ولم يكن شعوري كاذبًا في أن الرجل قريبا من نفس كل مثابر، يسعى إلى الإجادة والتجديد، ويحلق به طموح قوي إلى آفاق بعيدة بحثًا عن تحقق بين أساتذة الأدب، والمنشغلين به، والمشتغلين له، في حياة العرب المعاصرين.

فوراء الدكتور تعيلب قصة كفاح جديرة بأن يًنظر إليها باعتبار واقتدار، لدى الممكنين في عالم النقد، ويستمد منها العزم والإلهام الباحثون في حقل الآداب، والأكاديميون العاملون في مجال التدريس بمختلف جامعاتنا. وفي سيرته يجد حتى القارئ غير المتخصص متعة وإفادة، إذ كتبها بطريقة سردية، وفي لغة فياضة، واتسم فيها بقدر مناسب من الصراحة، يعني من يسعون وراء نماذج بشرية ناجحة.

إنها سيرة تشبهني، وتشبه كل ريفي كافح في سبيل أن يجد له مكانًا في المدينة، أو في زحام الناس الذين يعملون دومًا على تحسين شروط الحياة، فهو يقول “كنت في الصف الأول الإعدادي عام 1974، طفل يتهيأ لأسباب الرجولة، كنت أعمل في تنظيف حقول القطن من الحشرات، أعمل بكد يدي لأساعد نفسي، وما تبقى أساعد به أمي في متطلبات الحياة.”

ثم يروى لنا أطرافًا من حكايات عن أصدقائه وصاحبات أمه وزملاء مساره ومسيرته، ولا ينسى في زحام الأسماء والحكايات أن يصف لنا، بلغة غارقة في المجازات والصور، أحوال الناس، وظروف المجتمع، وشكل الطبيعة، الذي يصوره قائلًا: “شمس المغيب تضمحل رويدًا رويدًا في البرتقالي المشعشع المختنق بصفرة داكنة. غبشة ليلية تتسرسب على طول الأفق تاركة قطع سحاب فاحمة تترامى بين الغبشة والدكنة، تبرقع جسد النهار المودع. طيور آيبة تعانق عرض الأفق الشاحب البعيد، تمرق في الأفق مسبحة في صمت وخفة. تئوب إلى أعشاشها هامسة مشجونة. أصوات وأصداء مبهمة ملتبسة، تهمهم في حنايا الطرقات، وزوايا السكك. سعف النخيل يتأود في الظلمة الشفيفة كأنه أشباح مريبة. نسيم وان هفهاف يلف كل شيء من حولي. رائحة المساء معبأة بروح الليل والشجن، تسري كصمت الغرباء، فأغرق في صمتي ذاهلًا عن نفسي.”

نحن إذًا أمام سيرة رجل يبدو لنا من سطوره أنه رقيق الحس، رفيق بكل ما حوله، ومن حوله، له رؤيته للطبيعة والكون، وله رأيه في مجريات الحياة وتصاريفها، تاركًا نفسه تنخرط مع مجاهدة البسطاء في سبيل البقاء على قيد عيش متقشف خشن، يرى الغارقون فيه التعليم وسيلة للترقي والحراك الاجتماعي إلى الأمام، دون أن ينسى الأصلاء من بين هؤلاء المتعلمين جذورهم، والمعين والمنهل الأول الذي غرفوا منه منظومة قيم حكمت حياتهم فيما بعد، ووعدًا لم يزغ عن أبصارهم، ودَين في أعناقهم أن يمدوا أيديهم حال تمكنهم إلى الذين تحايلوا على العيش، وضنوا باللقمة على بطونهم الضامرة، في سبيل أن يشتروا لهم الأقلام والكراريس والكتب.

يقسم تعيلب سيرته “التحديق في الشرر” إلى ثلاثة أجزاء، أخذت عناوين: “الفراشات”، و”المكابدات”، و”التحرر”، ويهديها إلى من يراهم أصحاب فضل عليه: أمه وزوجته وبناته،، فيقول لأمه: “لم تتركي لي بعد رحيلك سوى سيرتك الجليلة، فتعلمت منك ألا أترك بعد رحيلي سوى سيرتي، فإليك سيرتي في الدنيا إلى أن ألقاك في دار الحق”، ثم يواصل إهداء ما كتب إلى الزوجة زينب صيام والبنات سارة وسلوان وسماء، قائلًا: “ليس عندي شيء أهديه إليكن سوى سيرتي”.

تستحق الأم أن تُهدى إليها السيرة، فالأب مات عن خمسة وأربعين سنة، تاركة الأسرة بلا دخل، وليس في يدها سوى مال قليل جدًا، فما كان من الأم إلا أن عملت بالتجارة مثل رجال القرية، وأرسلت خطابًا عام 1970، كتبته بنفسها، إلى الدكتورة عائشة راتب وزيرة الشؤون الاجتماعية، فخصصت للأسرة إعانة شهرية قدرها ثلاثة جنيهات ونصف.

ربما تكون الرغبة في البوح، والبحث عن حياة جديدة، رغم تقدم الزمن، هي التي قادت تعيلب إلى الاعتناء بالتفاصيل، ليجعل سيرته لا تدور حول ذات أو نفس أو شخص فقط، إنما ترسم ملامح مجتمعات عاش فيها بين الريف والمدينة، في الوطن والغربة، حتى أنه يأتي على ذكر أعلام الشرقية، في مختلف المجالات، كاشفًا هنا عن رغبته المشروعة، أو طموحه المقدر، في الانضمام إليهم.

وينبئنا تعيلب عن أسباب كتابة سيرته، وبتواضع العلماء ينفي عن نفسه التفرد والنبوغ، مع أنني أره يحوزهما، لكنه وبإقرار رجل “الحياة قد كتبته على هواها” يستجيب لرغبة جارفة، تلح عليه، في البوح، ليفيض بما يخنقه، ويفرج عما انطوت عليه نفسه من أتراح وأفراح و”أسرار لا يدري بها أحد”. إنها الرغبة التي يصفها بـ “لذة مستطابة في التعبير عما يغشى النفس من خواطر، وما يتنازعها من هواجس، وما يتناوشها من أفكار في رحلة الحياة” بحثًا عن تعرية تقود إلى تصفية ثم تهوية، كي ينفتح الأفق على صفحات جديدة.

وينتقل تعيلب ليخبرنا عما كان ينفعل به وقت كتابة سيرته فيقول: “ظللت أعاني طوال زمن الكتابة حالة من التآكل المتبادل بين زمنين جد مختلفين لأعرفني أكثر، أو حتى لأعرف: هل كنت أعرف نفسي، وما يدور حولي في العالم، بصورة معقولة؟، لكن يبدو أن حبكة الزمن في قصة حياتي كانت شديدة القسوة والسخرية معا”، ثم يطلعنا أكثر على مفتاح سيرته هذه حين يقول: “تتملكني رغبة وحشية أن أعيش حياتي وفق إرادة كلماتي الآن، لا وفق إرادة قدري العاتي الذي كتبني من قبل على هواه وليس هواي، فربما أعيش من جديد مرتين.”

حاول تعيلب في نصه الممتع والمفيد أن يحل معضلة التوزع بين الخيال والوهم والواقع، وأن يجعل من طاقة اللغة والزمان والمكان خطًا يسير عليه في الكتابة، وأن يحل معضلة التفاوت بين حياته الظاهرة، وحياته الحقيقية التي تكمن فيها أسراره، من خلال النظر إلى الواقع نفسه باعتباره مرآة، والمرايا كثيرة.

وهنا يحفر لنفسه مسربًا عميقًا لنأخذ ما كتب على محمل الصراحة والجدة فيقول: “فكرة المطابقة بين حياتي التي عشتها، وحياتي التي أكتبها الآن محض خيال”، ثم يتوجه على قارئه قائلًا: “فبالله عليك صديقي تخلى مثلي عن أوهام الفكر الشائعة عن التذكر والنسيان، الصح والخطأ، الشعور واللاشعور، الحضور والغياب، السر والعلن. أريد أن أكتب حياتي لا أن أكتب عن حياتي.” ويقول له في موضع آخر: “دعني صديقي أجرجر سفينة عمري الموثوقة بحبال أيامي علّني أمسك بي.”

ثم يعود ويقول في موضع آخر بعيد في ثلاثيته: “لقد تعاقدت معك قارئي أن أقول الحقيقة،ـ كل الحقيقة في تصوير حياتي، لكن كيف بالله عليك أستطيع ذلك؟ أن أفسر لي ولك ولهم الآن ما حدث لي بالفعل؟ قارئي لا يكتب الحياة سوى الحياة نفسها.”

ويعترف تعيلب بأن هناك تفاصيل سقطت منه، دون شك، وربما جاءت لكنه لم يجد لها موضعًا، أو راق له تجاهلها لقاء التقاط ما يعتبره أقوى وأهم منها، وأمضى تأثيرًا، وهنا يقول: “ستظل سيرتي منقوصة، فأنا الكاتب والمكتوب، الشاهد والمشهود، أنا الموج ملتجًا في أعماق محيطي إن قلت أرسو قليلًا على شاطئ ذاتي كي تلتقطني كلماتي أبت لغتي إلا أن تقذف بي إلى مجاهيل المجازات، وغوامض الدلالات. “

وأمسك تعيلب بنفسه حقًا، حين ربط حياته الشخصية، أو سيرته الذاتية بكل الذين عرفهم، وساهموا في تشكيل تجربته، من الرفاق والأهل والجيران والزملاء، وحين أورد لنا أوجاع ومسراته، ونجاحاته وخيباته، والفجوة التي تظل في حياة كل منا بين الرغبة والقدرة، في كل مكان حل به، بدءا من المدرسة الابتدائية وحتى الجامعة.

أمسك بنفسه أيضًا حين غرف من معين الذاكرة كل شيء، وزاوج بين ما أدركه، وما سمعه من حكايات عنه، فبدأ بالميلاد عام 1962، وراح يصور لنا طقس هذه الليلة، قارسة البرودة التي تعوي فيها الريح، ثم يحدثنا عن عملية طهوره القاسية، ويصل الماضي بالحاضر حين يعود إلى مسقط رأسه بعد خمسة وخمسين سنة خلت من حياته، ليرى شوارع قريته قد ضاقت بعد سعة، لكنها لم تأت على ما في الذاكرة، فيرى الكُتَّاب الذي كان يحفظ فيه القرآن، ويتذكر شجرة التوت والعصافير، والساحة التي كان يحلو فيها السهر والسمر، والطاحونة، ومحاصيل الحقول، حتى مكتبة الزقازيق العامة على بحر مويس، الذي نقرأ عنه أيضًا في سيرة صلاح عبد الصبور “حياتي مع الشعر”.

في سيرته هذه يتناول تعيلب الكتب التي ساهمت في تكوينه، فيحطينا بها خبرًا، يكاد ألا ينسى أيًا منها، وهي التي وجهته إلى دراسة الأدب، وأعطته كل هذه الحصيلة اللغوية من العربية الفصحى، التي تتوالى مفرداتها قوية، لافتة الانتباه أحيانًا لذاتها، على مدار السيرة.

فرغم أن تعيلب قال في مستهل سيرته إن علماء السيرة يفرقون “بين كتابة السيرة الذاتية بوصفها حياة حقيقية واضحة يكتبها صاحبها بموجب عقد ميثاق من لحم ودم، وكتابة الراوية التي يكتبها بطل من تخييل ومجاز.”، فإن سيرته حفلت بالمجازات والصور والسرد، الذي يستفيد من عطاء الرواية والقصة، لاسيما أنه قسم سيرته إلى وحدات، كل منها يحمل عنوانًا لحكاية معينة، وتتوالى الحكايات صانعة السيرة في مجملها.

في المجمل العام تبين لنا هذه السيرة أننا أمام شخص متمرد، حتى على بعض القوالب التقليدية التي كتبت بها سير آخرين من الأعلام في مجالات عدة، وهنا يقول: “لم أكن في حياتي هادئًا ولا مستسلمًا، بل متمردًا موغلًا في حرائقي.”، ونحن أيضًا أمام شخص ينتصر لحريته وكرامته مهما قست عليه الظروف، ما يعبر عنه قائلًا:

“ليس فقري سابقًا على كرامتي، وظروفي مهما كانت قاسية فلن تكون قادرة عليَّ، فالعالم كله شيء وأنا شيء آخر مستقل، ليس على سبيل التنكر للعالم من حولي، فهذا وهم وحمق، بل على سبيل حرية إرادتي في أن أكون قيمة إنسانية مضافة في هذا العالم. فأنا إنسان وليَّ حريتي، ومهما كانت صورة وضعي الاجتماعي والاقتصادي فأنا أكبر من كل شئ حولي.”

والدكتور أيمن تعيلب، المولود في محافظة الشرقية، تولى عمادة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة قناة السويس، وعمل قبلها وكيلًا للكلية، ورأس تحرير سلسلة (كتابات نقدية) التي تصدرها الهيئة العامة لقصور الثقافة، ورأس لجنة الجوائز باتحاد كتاب مصر، وأُرسل مبعوثًا من وزارة الخارجية المصرية إلى جامعة لانسانا كونتيه بجمهورية غينيا كوناكري بغرب أفريقيا وأسس برنامج الدراسات العليا هناك.

أما أطروحته للماجستير فكانت عن الاتجاهات التأملـية في شعر جماعة أبولو في مصر، وأطروحته للدكتوراه عن الاغتراب في الشعر العربي الحديث، وكلتاهما من كلية الآداب ـ جامعة الزقازيق. وقد أعير للعمل بجامعة عمر المختار في ليبيا ثم جامعة الإمارات، وبعدها صار أستاذًا للأدب المقارن بجامعة جمال عبدالناصر في جمهورية غينيا غرب إفريقيا، وفي البلد نفسها قام بتدريس علوم الحضارة بجامعة لا نسانا كونتي.

أصدر تعيلب مجموعة قصصية بعنوان “صباحاتي الأولى”، وفي النقد صدر له خمسة عشر كتابًا مهمًا هي: “خطاب النظرية وخطاب التجريب، تفكيك العقل النقدي العربي”، و”منطق التجريب في الخطاب السردي المعاصر”، و”أشكال السرد عند الكاتب السولوفيني المعاصر إيفالد فليسار: قراءة في آليات بناء القصة القصيرة”، و”من تناص النصوص إلى تناص الحضارات”، و”محمد آدم وشعرية التخييل الشذري التشعبي”، و” أسطورة النسر في الخطاب الشعري المعاصر، من نص الأسطورة إلى أسطورة النص”، و”شعرية الظل ومقاومة النسق الثقافي، مقاربات معرفية وتخييلية لقصيدة لنثر العربية”، و”عبقريـــة الحــب”، و”بلاغة الشهادة الإبداعية… نحو تأسيس جنس أدبي جديد”، و”المغامرة الإبداعية”، و” عبقرية الحب في الشعر العربي المعاصر: دراسة ومختارات”، و”أسئلة الثورات العربية،فى التأسيس المعرفى للثورات العربية”و”النص ـ النقد ـ نقد النقد”، و”استقبال الشعر”، و”“القوس ,العذراء .. في الخطاب النقدي المعاصر”، و”اعترافاتي عن التعليم”، ثم جاءت سيرته الذاتية.

في الختام، نحن أمام سيرة تحفل بما يفيد في الوقوف على تجربة إنسانية معتبرة، وتحصيل مفردات لغوية جزلة، والتمتع بصور نابضة بالحياة في وصف الطبيعة ودخائل النفس وتصاريف المواقف المتعددة، واستلهام قيم إيجابية تصنع رحلة ثرية ونجاحًا لمن يروم النجاح والفلاح، ومعرفة كيف يمكن أن يكون حال رجل يعتد بحريته وكرامته، ويمتلك جدية في تحصيل المعرفة وهضمها وتقديمها إلى الساعين إليها.