بولص آدم

مقدمة: البيت بوصفه استعارة كونية

في الأدب والفكر الفلسفي، لم يكن “البيت” يومًا مجرد مأوى مادي، بل ظلّ رمزًا كونيًا، استعارةً للكينونة، للزمن، ولجسد الإنسان ذاته. ربط مارتن هايدغر فعل “السكنى” بفعل “الوجود”، معتبرًا أن الإنسان لا يكون إلا حين يسكن، وأن اللغة ذاتها هي “بيت الكينونة”. أما غاستون باشلار، في كتابه جماليات المكان، فقد منح البيت بعدًا حلميًا، حيث تصبح الغرفة والعلية والقبو أماكن للذاكرة، والخيال، والحنين، والطفولة. ومن زاوية مختلفة، رأى ميرتشا إليادة أن البيت هو مركز الكون، بناءٌ رمزيّ يواجه الفوضى ويستدعي المقدّس، في حين نظر إرنست كاسيرر إلى البيت كأحد رموز الوعي الإنساني الذي يصوغ العالم في هيئة قابلة للسكَن والمعنى.

وفي الأدب، يتخذ البيت أشكالًا متعدّدة: هو فضاء القمع الأبوي عند فرانز كافكا، ومسرح الذاكرة والتحولات الداخلية عند فرجينيا وولف، كما في روايتها إلى الفنار. في الشعر، يُرى البيت كظلٍ أو بقايا، كحنين أو خرائب، من محمود درويش إلى بول سيلان. إنه جسدٌ ثانٍ، وكينونة موازية، أو كائن يشيخ معنا.

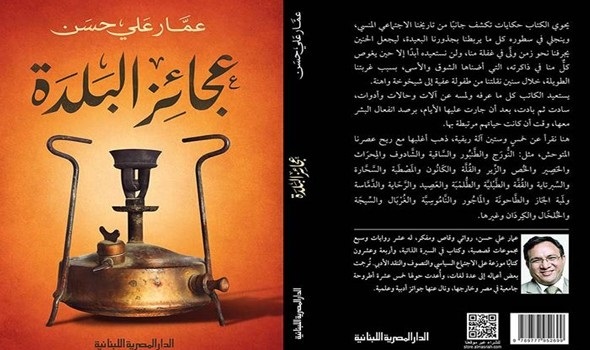

وفي هذا الأفق الغني بالتأويل، تأتي قصيدة “البيت القديم” للشاعر د. عمار علي حسن لتقدّم صورة مركّبة للبيت، لا كمكان للسكن، بل ككائن منهك، قوقعة للوجود تنهار ببطء، وجسد مشروخ يتقاطع فيه الفردي بالكوني، والزمني بالميتافيزيقي.

البيت – الجسد: من الظل إلى الانكشاف

تفتتح القصيدة بمنحوتة بصرية مؤلمة:

“ضلوعه أكلها الزمن / تهتز حين يمشي / حين يسعل / وحين يعترف بوجع المحبة…”

منذ السطور الأولى، يضعنا الشاعر أمام مفارقة: البيت لم يعد مأوى صلبًا، بل صار جسدًا عليلًا، يحمل في ضلوعه تعب السنوات وتآكل المعنى. هذا التماهي بين البيت والجسد يذكّرنا برؤية باشلار للبيت ككائن حيّ، لكنه هنا كائن متداعٍ. السعال، والاعتراف، والمشي – كلها أفعال يومية، لكنها تهز البيت، كأن الكائن والبيت يتشاركان الهشاشة ذاتها.

ثم نقرأ:

“وهو يهتز طربًا غارقًا في لحن شجي / أو يبكي على عمره الهارب من بين أصابعه…”

هنا يتداخل الصوت الداخلي مع صدى الجدران. البيت، بدلًا من أن يعزل الفرح أو الحزن، يردّده، يشاركه. البيت لم يعد فضاءً محايدًا، بل صار شريكًا وجدانيًا، وكأن جدرانه تحوّلت إلى ضلوع مكشوفة تهتز مع نبض الإنسان.

البيت – الزمن: من المأوى إلى المقبرة

يتحوّل البيت شيئًا فشيئًا إلى سجلّ زماني مهترئ. لا يعود مكانًا يُختبأ فيه من الزمن، بل يصبح الزمن ذاته وقد لبس الطوب والحجر:

“أمام شرفته مكسورة الجناح / قبل أن يسقط تحت الأحذية الكالحة / في شارع أضيق من حويصلات رئتيه العليلتين…”

هذا الانهيار لا يطال الجدران فقط، بل يمتد إلى اللغة. الشرفة، تلك العلامة المفتوحة على الخارج، تصبح هنا جرحًا أو طرفًا مبتورًا. البيت لا يطل على العالم، بل ينكمش حتى يصبح كالحويصلات العليلة، تنغلق على قلق الإنسان وضيقه.

وحين نقرأ:

“فيا أيها الواهم الذي يحسب ضلوعه جدرانًا / ورئتيه شرفة على بحر / وشرايينه أنهارًا…”

نكون أمام لحظة تشريح نفسي ومجازي عميق: البيت ليس خارجنا، إنه امتداد لأعضائنا، وفي انهياره نرى انهيار تصوّراتنا عن الذات. لم يعد الجسد يحتمي بالبيت، بل يتداخل معه في انهيار مشترك. هذه الصورة تقرّبنا من تأويل هايدغر للسكن بوصفه نحتًا للكينونة في العالم، لكنه هنا نحت مُضاد، تفكيك لا بناء.

البيت – الكينونة: قوقعة تتشظى

في عمق القصيدة، نقرأ توترًا بين وهم الصلابة وحقيقة التآكل:

“كم ظننتها حصنًا يصد الرماح / فهزمتها ذرات غبار…”

هنا تُفتضح هشاشة الكائن. لا تحتاج الحياة إلى كارثة، يكفيها غبار صغير. البيت كـ “قوقعة الوجود” ينقلب إلى صَدَفة فارغة، وكلما تشبّثنا به كمعنى، أفصح عن زيف هذا الأمان. إنه مكشوف، هشّ، عاجز عن الدفاع. وهذه واحدة من أعمق رسائل القصيدة: البيت ليس ضمانة، بل مرآة لضعف الإنسان.

ويُختتم النص بجملة قاسية:

“حتى تمر جثتك في الشارع / إلى حيث يغمرها الظلام / ويطمرها العفن.”

البيت الذي ظلّ زمنًا موطنًا وذاكرة ومسرحًا للذات، لا يستطيع حتى أن يكون نعشًا. يكتمل التحوّل من المأوى إلى المقبرة، ومن الجسد إلى الجثة.

خاتمة: البيت مرآتنا العارية

هل يحمل “البيت القديم” رسالة إنسانية؟ بالتأكيد. إنها رسالة عن هشاشتنا، عن أوهام الحصانة، عن الزمن الذي يخرّب داخلنا كما يخرّب الخارج. في نص د. عمار علي حسن لا نجد البيت بوصفه ملاذًا، بل بوصفه “انكشافًا”، بيتًا لا يستر، بل يفضح، وهذا ما يجعله نموذجًا أدبيًا شاهقاً.

فالأدب الحقيقي لا يُجمّل الواقع، بل يكشف أقنعته.

ولهذا فإن “البيت القديم” يحمل واحدة من أنبل رسائل الأدب: أن نرى أنفسنا بلا أقنعة.

اقرأ أيضاً:

“البيت القديم” لـ عمار علي حسن

https://alketaba.com/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d9%8a%d9%85/