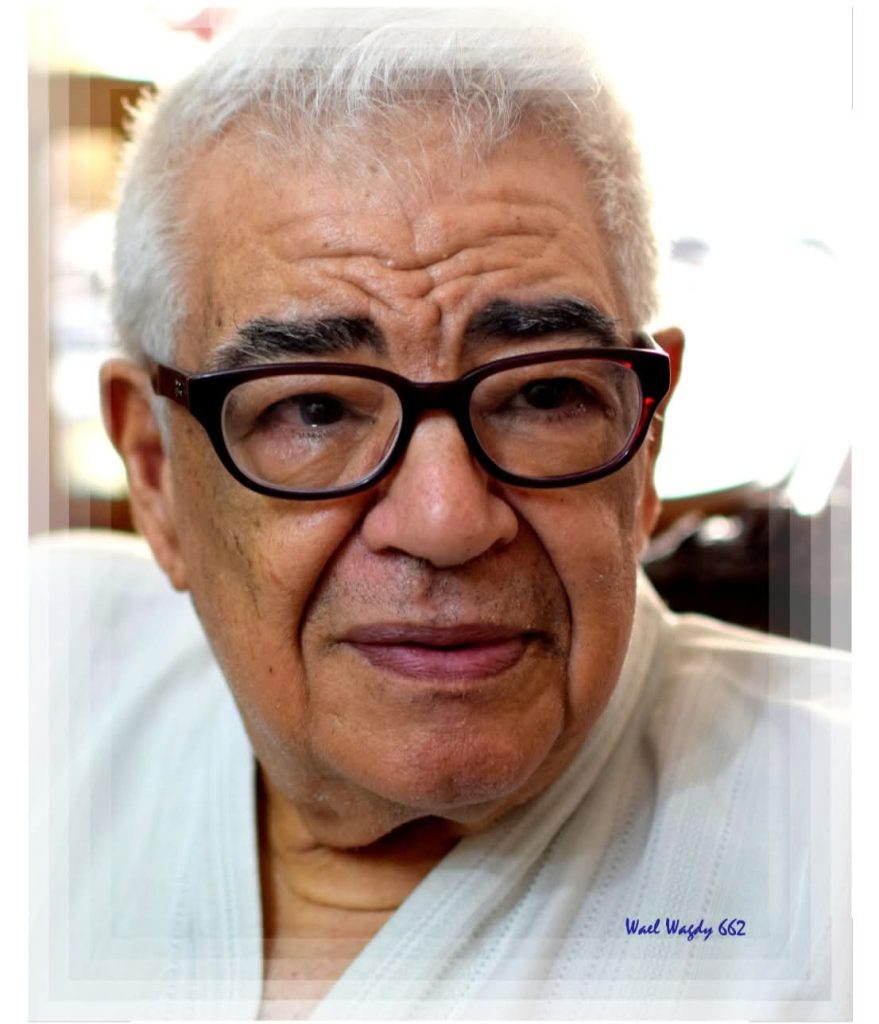

على حسن

حين يكون الكاتب حاضر البديهة، متوقد الذهن، يتفاعل مع الأحداث، يؤثر فيها بعمق. قلمه لا يتوقف عن الإبداع، يضع الجديد دائمًا بين يدى قارئه، سواء مقالات أسبوعية متجددة ومؤثرة، تنبض بالحياة، أو انتاجًا أدبيًا روائيًا وقصصيًا، فإن الصدمة الكبرى حين يصمت قلمه عن البوح فجأة، معلنًا للجميع أن قلمه لن يسكرنا بمداده بعد اليوم. تلك الصدمة ليس منبعها صغر سن أو صحة جسد، وإنما عافية عقل ونبوغ صاحبه وعنفوان روحه!

الأستاذ «محمد جبريل» لم يدع قلمه حتى اللحظات الأخيرة من حياته، كان منشغلًا بهذا القلم، يحمل تبعاته، شجونه، واجباته، عزلته، صمته. يؤلمه أن يتركه وحيدًا، يكابد الحزن ويعصف به الصقيع على مكتبه، ذاك المكتب الذى يهفو قلب الأستاذ إلى نظرة وداع خاطفة إليه وإلى مكتبته التى عاش بين أسفارها جل سنوات عمرة دون أن يشعر بلحظة ضيق عابرة، ومن غير أن يسأل نفسه سؤلًا منطقيًا واحدًا: «ما جدوى ما أفعله فى عالم يضج بالمتناقضات والتفاهات والانصراف عن القيمة والقيم».. رحم الله الأستاذ محمد جبريل.

بدأت علاقتى بالأستاذ منذ زمن بعيد؛ عندما بدأت أفتش عن الكتاب والأفكار، وأشرع فى تأسيس عالمى الثقافى والفكرى، وتكوين رؤية تستحق الاستمرار والتطور، وبناء شخصية وهوية على أسس متينة. لكن بداية التعارف والتقارب الشخصى بدأ فى خريف 2019، حين كتبت مقالًا بعنوان «وحى الإبداع يهبط على جبريل من بحرى» كتبت المقال بحب غامر وشغف بأسلوبه البسيط المتفرد.

فى هذا المقال؛ عقدت مقارنة بين «رباعية الإسكندرية» للكاتب لورانس داريل وبين «رباعية بحرى» بأجزائها الأربعة (أبو العباس، ياقوت العرش، البوصيرى، على تمراز) للروائى القدير محمد جبريل؛ ذلك العمل الروائى الضخم الذى يتناول الحياة فى بحرى منذ أواخر الحرب العالمية الثانية إلى مطلع ثورة يوليو ١٩٥٢. وكما يصفها الأستاذ: «هى لوحات منفصلة من حيث تكامل اللحظة القصصية، ومتصلة من حيث اتصال الأحداث، وتناغم المواقف وتكرار الشخصيات».

نٌشر المقال فى جريدة القاهرة المصرية، وبعد ساعات من صدوره، استقبلت اتصالا هاتفيًا من الأستاذ عماد الغزالى رئيس تحريرها، يخبرنى أن «الأستاذ» طلب منه رقم هاتفى ليشكرنى.

كانت المفاجأة أكبر من استيعابها! فسألت الأستاذ عماد مستنكرّا: «وهل أملك غير الترحيب؟ هذا شرف كبير لى!».

لم تمض بضع دقائق حتى استقبلت مكالمة الأستاذ. تحدث إلى كأنه يعرفنى منذ سنوات! يضحك، يضع قفشات لذيذة أذابت رهبتى وبددت ما بداخلى من اضطراب وذهول! محمد جبريل تلميذ «نجيب محفوظ» وأحد أعمدة السرد فى المحروسة يتحدث معى لأكثر من نصف ساعة!

بعدها وبوتيرة سريعة من طرف «الأستاذ» صرت صديقَا مقربًا منه. ذهبت للقائه فى بيته، راغبًا فى التعرف إليه عن كثب. لكنه اضطر إلى إجراء عملية جراحية كبيرة فى أحد مستشفيات القاهرة المحترمة.

قبل أن ينتقل إليها هاتفنى: «حعمل عمليه كبيرة وعايزك جنبى!».

كنت فى مدينتى «كفر الزيات» لكنى بعد سويعات كنت واقفًا عند قدميه بعد خروجه من غرفة العمليات. انتظرنا حتى أفاق من البنج، فإذا به يتحدث معى كأنه لم يجر عملية جراحية خطيرة فى هذا السن المتقدم. لم يشتك من شىء غير أنه لا يستطيع الكتابة؛ كان قلقًا، يريد العودة إلى بيته ومكتبته، وفى الوقت ذاته يتابع قنوات الأخبار بشغف ليتعرف على مستجدات الوضع السياسى وتطورات فيروس كورونا! سألنى عن أشخاص وأشياء، لم يمنعه وضعه الصحى شديد الصعوبة وتألمه من التفكير فى غيره!

جلست بالقاهرة أسبوعًا كاملًا، كنت أتردد خلالها عليه حتى تعافى تمامًا. استأذنته فى العودة إلى أسرتى، فوافق على أن أتصل به يوميًا. كنت أتعجب من تودده وتقربه وبساطته، علاقة وثيقة لا تتماسك أواصرها إلا بين شخصين بينهما سنوات طويلة من «العشرة» والألفة لكنه «الأستاذ»!

على سجيته دائمَا، ابن بلد، سكندرى، يألف ويتآلف، يحب سريعًا، ويخلص فى حبه أسرع مما نتخيل!

بعد يومين تقريًا استيقظت على جرس التليفون؛ «الأستاذ» يطلب منى المجىء إلى المستشفى كى أنقله إلى بيته. أخبرته أننى فى بلدتى، فقال: «خسارة كنت عايزك جنبى».

«الأستاذ» حين يحب يتعمق فى محبته، يغوص فيها بكل جوارحه! حبه صوفى لا مثيل له، دون غرض أو أسباب، إنما هى فطرة فطره الله عليها، لا يستوعبها إلا كل نبيه شفيف، يعرف قدر الرجال ومعنى الصداقة والمحبة.

حدث أن غبت عنه فى التواصل، فإذا به يتصل معاتبًا. عاتبنى على انقطاع الود، سألنى هل بدر منه ما أغضبنى؟ قال: «أنا حظى وحش.. لأنى صريح، صراحتى بتخسرنى الناس اللى بحبها!».

أقسمت له أنى كنت مشغولًا. اعتذرت إليه عن تقصيرى. فقال: «خلاص تعال.. وحفرش لك رمل كمان!».

لم تنل مجموعتى القصصية «قطعة صغيرة من الشيكولاتة» إعجابه، لأنها تتناول فى بعض قصصها الجنس بشكل يراه صريحًا. قال غاضبًا: «لن أكتب عنها».

لكنه حين قدمت إليه رواية «أنا مى زيادة» قرأها باهتمام، ثم فاجأنى بمقال أعتز به كثيرًا، إذ تنبأ بروائى كبير تأخر كثيرًا فى الكتابة لانشغاله فى مجال البترول، لكنه فى غضون سنوات قليلة سيكون له شأن فى عالم الرواية.

كل الكتابات عنى أحبها؛ لكن مقال «الأستاذ» ذو شأن، لا يمر دون تدبره وتفحصه، لهذا قراءته مرات، كى لا أحيد عن رؤيته، التى تتسق مع رغبتى وما أنشده من الكتابة.

كنت محظوظًا حين تواصلت معه قبل وفاته بخمسة أيام؛ هاتفت السيدة قرينته، الدكتورة «زينب العسال» لأجل مقال اتفقنا عليه. سألها مين؟ حين انبأته باسمى، طلب التحدث معى: «أنت ماجيتش ليه؟ طمنى عليك».

بادرته بالسؤال عن صحته. فقال: «التنفس صعب، لكن أنا تعبان من ورم رجلى.. أنا تعبان!».

اقترحت عليه أن يتريض داخل الشقة، أن يمارس رياضة المشى حول بيته، خصوصًا أنه فى منطقة سكنية، تشغل الحدائق فيها مساحة جيدة. كان رده: «أنا اتخذت قرارًا بالسير نصف ساعة على الأقل يوميًا.. عشان أبقى كويس واعرف أكتب، ابقى تعال يا حبيبى.. ح استناك».

الذى تعامل مع «الأستاذ» يعرف قيمته، قدره، كم يحترم ذاته وقراءه. لم ينفق الأستاذ سنوات عمره لهوًا وعبثًا دون طائل، بل ليصنع تاريخًا يليق به ويرضى عنه، ويقدم للقراء شيئًا يقبلونه ويؤثر فيهم. متخذا فى ذلك سير الكبار من أدباء مصر نبراسًا وقدوة. لم يذكر «الأستاذ محمد جبريل» اسم «نجيب محفوظ» مجردًا من لقب «الأستاذ» أبدًا مما لفت انتباهى، فقاطعته مرة قالًا: «تحرص دائمًا على أن تسبق اسم نجيب محفوظ بلقب «الأستاذ» حتى فى جلساتك الخاصة، فكان رده قاطعًا: «طبعًا.. هو أستاذ شئت هذا أم أبيت».

لذلك فإن «محمد جبريل» هو أستاذى الذى أعتز به وبقيمته. لم يكن الأستاذ «محمد جبريل» يحب ويقدر أستاذه «نجيب محفوظ» فقط، إنما عشق أيضًا الأستاذ «يحيى حقى» والعميد طه حسين، كان حديثه عنهم يفوح محبة وإجلالًا يبهرك.

لهذا أهدى الأستاذ «محمد جبريل» هذا المقال متخذا له عنوانًا يليق به وبقيمته، لأنه هكذا وسيبقى دائمًا «الأستاذ».