إيمان علي

أسألها.. لم يبد أن الأستاذ كان يكره الصور أو التصوير! فتُخبرني السيّدة عصمت قنديل، ضاحكة، عن صورة وحيدة أخفاها علاء الديب تماما، ولم يكن يرغب أبدا في تذكّر الظروف التي التُقطت فيها.. هي الصورة التي سجّلت اللحظة وهو يتسلّم من حسني مبارك ما سيُسمّيها بعد ذلك وتُصبح “طُرفة” بين الأصدقاء: “جائزة مُصافحة الرئيس”.

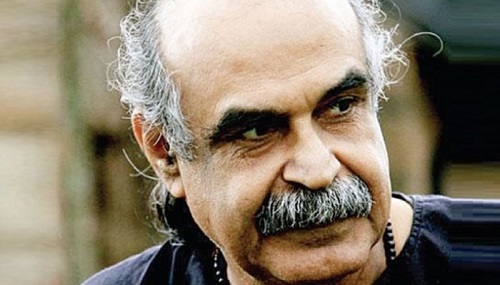

للفوتوغرافيا في حياة الأديب والكاتب الراحل علاء الديب؛ حيّزٌ غيرُ ضئيل.. لا يمكن أن تجد صورا كثيرة مُعلّقة على الحائط، إلا بورتريه للمصوّر فاروق إبراهيم، سيعتمده الأستاذ في كل الصور الرسمية لاستخراج جواز السفر وخلافه. كما لا نجد صورا من تلك المعتاد أن تكون مُستقرّة داخل برواز على رفّ مكتبة أو إلى جوار مرآة البوفيه، عدا صورة عتيقة للأبّ والأمّ. ومع ذلك؛ فالصور كثيرة ومبعثرة هنا وهناك: بورتريه لعلاء، أو التي يظهر فيها علاء، مع ابنته، ابنه، زوجته، أصدقاءه، حتى كلبه سيزار الذي رحل مؤخّرا، وأغلبها مُلتقطة في بلكون بيت المعادي الواسعة. صورٌ متعدّدة وغنيّة بالذكريات والمحطّات، وعبر مراحل مختلفة مُتتابعة من عمره. تحتفظ بها السيّدة عصمت، مُتناثرة، في صندوق كرتونيّ صغير. لا تتركني طويلا لتصفّحها، بينما تُسرع في جذبها لالتقاطها رقميّا بواسطة كاميرا الحاسوب المحمول الذكيّ الصغير، وترفعها في دقائق على رابط الأرشيف المصوّر داخل مدوّنة علاء الديب التي أنشأتها الأسرة في الفضاء العنكبوتيّ.

كان نهارٌ نصفُ مُشمس من العام 1990، والقاعة الكُبرى داخل ساحة أرض المعارض تستعدّ لاستقبال السيّد الرئيس وحاشيته في معرض القاهرة للكتاب لتوزيع جوائز كِتاب العام. يومها، تحكي السيّدة عصمت، اقنعته الأسرة بصعوبة شديدة للخروج وحضور الحفل وتسلّم الجائزة، التي كانت رمزية بصورة تدعو للسخرية والخجل في آن. صعد الديب مُتثاقلا، بعد إعلان حصول روايته “أيّام ورديّة” على الجائزة التي تُسلّمها إدارة معرض الكتاب، ومدّ يده لمصافحة الرئيس. في ذلك الوقت كان الرئيس لا يزال حريصا على الحضور رسميّا إلى هذا النوع من الحفلات ولا يغيب عن افتتاح المعرض بنفسه كل عام. تلامست كفّاهما مُكتفيان بتحيّة مُقتضبة: شكرا، الشكر لك.. بعد أيّام؛ ستصل إلى عنوان المنزل، صورة مصافحة الرئيس تلك، فيُخفيها علاء ولا تعود في متناول الأيدي الآن لكي تُطلعني عليها أرملته وتُسكّن فضولي، تقول: “لا، لا.. لم يرغب أبدا أن يجعلها في متناول الصحافة فيكثر تداولها، من يومها قال لنا مش هظهر في حفلات رسمية تاني ومش هسمع كلامكم تاني”.

***

العُزلة التي اختارها ومارسها صاحب “عصير الكتب”؛ كانت قرارا احتمائيّا ضدّ التردّي والزيف والسقوط، لكنها لم تطل الفوتوغرافيا.. ثمّة رغبة في حفظ الذاكرة والذكرى والاحتفاء مع العائلة والأخوات والأصدقاء باللحظات الحلوة قبل المنحدر.. إحساس الديب الدائم، بأن الإنحدار هو طبيعة الأشياء، الزمن، العمر، المواقف، والذكريات، لم يمنعه من ترك أثر في كل من عرفه أو اقترب منه، حتى بالحضور الطاغي في الصور.

يحتفظ الكاتب الكبير في أغلب صوره بملامح صامتة.. نظرات متأنّية، متأمّلة، من خلف عدسات النظّارة التي يرتديها منذ وقت مبكّر في حياته. “الحاد الجاد” كما يوصف دائما، قلّما تفلت منه بسمة أو ضحكة في الصور، لكن، رغم ذلك، يَظهر من الأرشيف الغنيّ لفوتوغرافيا علاء الديب في جميع مراحل ومناسبات عمره تقريبا، ومع العائلة والأصدقاء؛ اعتناءٌ شديد بالذكرى والذاكرة، زاد الديب وغنائم الرحلة. ثمّة حرص على تثبيت اللحظة واللقطة.. هُنا كانت حياة تُعاش كما هي، حتى آخر رمق، وبعيدا عن الصخب.. وقفات قبل المنحدر، ذكريات لا رغبة في نسيانها ولا انشغال بالاحتفاء بها في نفس الوقت. حياة انطلقت من بيت المعادي واكتفت به، وخرجت منه لتعود إليه دائما، ليكون ملتقى الزوّار والأصدقاء والتلاميذ والمُحبّين.. كل هؤلاء يظهرون في صور علاء الديب. ثم لا يبدو أنه اكترث كثيرا بحفظ الصور.. تتناثر الصور التي تُطلعني عليها الأرملة والكاتبة الحافظة للعهد والوعد السيّدة عصمت قنديل بلا ألبومات مُزركشة أو ضخمة.. فقط صندوق صغير، تقبع بداخله الصور المطبوعة.

هل يُمكن قراءة السيرة الفوتوغرافية لعلاء الديب من واقع دفتر “وقفة قبل المنحدر”؟ جرّبتُ أن أصنّف الصور التي أطلعتني عليها قنديل وما وجدّته منها مُناسبٌ للعرض وفق هذه اللعبة. تماما.. كتب ذلك “المسافر الأبدي” سيرة ضد النسيان، سيرة البكاء على المنحدر، أسئلته القاسية عن تجارب “نزعت الأمان من روحه”، مثلما ثبّت في لقطات الفوتوغرافيا ملامح جادّة ونظرة عين ثابتة، مُحتفظا بجلسة معتدلة في شبابه، أو مُهادنة لترهّلات الجسد في أواخر عمره. وفي محاولة لمقاومة النسيان ورغبة في الإمساك باللحظة وعدم إنكارها، ستظهر ملامح علاء الديب الساكنة المستكينة دوما في الصور، ملامح حانية أيضا، بالأخص مع سارة ابنته أو أخته الكبرى أبلة عفاف زوجة آدم حنين. ابتسامته غير مكترثة، أو مكترثة لكن لا ترغب في الإدّعاء أو الصراخ.

في كتاب “وقفة قبل المنحدر”؛ تعرّفنا على إحساس مثقّف نبيل في زمن الرداءة، وشعوره بالخجل والضآلة. كان يرى في وجوده في هذا الزمن وهذا الظرف “عقبة” وشخصا “لا دور له”، لكنه اعتبر ذلك تُهمة لا ينكرها وشرفا يدّعيه. تحكي قنديل عن ظروف طبع مقالات “وقفة قبل المنحدر”، وكيف لم يرغب علاء في إعادة نشر مقالاته في كتاب وقال لها “هذا الكتاب أنا مش مسئول عنه” فقالت له موافقة وساعدت مع محمد بغدادي على أن يصدر عن مكتبة الأسرة. على مقعده الأثير داخل غرفة المكتب، الذي لا يزال قابعا مكانه إلى اليوم، تُزيّنه مفارش الكروشيه البيضاء، احتفظت أغلب الصور بذكريات “صومعة الديب”، وسجّلت أكثر لحظاته صدقا وارتياحا وهدوءً واكتفاء.

لم يستطع علاء الديب حتى آخر حياته، الخروج من شرنقة “المثقّف البرجوازي الصغير”. قرّر أن يُغامر كـ”إله صغير يُعاني لذّة الاكتشاف وعذاب النمو والنضوج”، من أجل التحايل على هذا القدر: “معنى الانتماء إلى الطبقة المتوسّطة والتحايل على مكتسبات العيش داخلها برذيلة الوصول”. صور العائلة أقوى تعبير عن هذه الثنائية القدرية، أو “الازدواجية المؤلمة” كما أسماها.. محاولة الترقّي وفي نفس الوقت “كسب النفس” والاعتزاز بالذّات. صور تُشبه كثيرا كل فوتوغرافيا العائلات المُحافظة المتوسّطة التي انتمى الديب إلى واحدة منها. الحميمية، الاحتماء والاعتزاز بالبيت الكبير، بالخُضرة والزرع والأمل، بالعائلة وأطفال العائلة، بالأبناء وأبناء الأصدقاء. وبالأصدقاء ورفقاء الرحلة. وأولا وأخيرا التفاصيل الصغيرة، في البيت والحديقة ومصائف العائلة المتواضعة. “عشتُ أغلب التجارب التقليدية للمثقف البرجوازي الصغير إلا السجن، فكان عليّ أن أعيش السجن في بيتي، وشارعي وعملي”. هل هذا يُفسّر نظرة الصمت والسكون والحزن والوقار في صوره! اليوم تستعيد أرملة علاء الديب ذكريات رحلاتهما. تخبرني أن الأستاذ لم يكن يستعيد عافيته الجسدية والنفسية إلا خارج البيت، في مطروح أو الإسكندرية أو أسوان. هناك تقوى قدماه على المشي والحركة لساعات طويلة، بينما يظل في البيت جالسا أغلب الوقت.

ثلاث مدن تحظى أجواؤهما بحيّز ملحوظ في خلفيات الصور. اعتاد الزوجان الذهاب إليها طوال العام، وينتظران نوفمبر حتى يأتنسان بجنينة فريال في أسوان، ويظهر فيها علاء في الفوتوغرافيا مستلقيا على العشب، وباقي الوقت يقضيانه في منزل الصديق يوسف فاخوري، تقول عصمت “دول أقاربي القبط دول”. أو في ديسمبر، وتحديدا يوم عيد ميلاد عصمت ليقضياه في الإسكندرية. أما مطروح فغالبا يخصصان لها رحلتين ف العام، واحدة في أوله، في إبريل، والثانية بين نوفمبر وديسمبر.

“إنني قاتل أو مقتول.. متّ عشرين موتة وأهلكتُ عشرين عمرا”.. يكتب في سيرة المنحدر المؤثّرة. يُخيّل للمرء أن علاء الديب كان يُمارس على نفسه، وبالتأكيد أو بالضرورة على من حوله وينتمي إليه، قسوة ما، جعلته يُحمّل نفسه كل هذا العبء. اليوم أُطالع صور الأستاذ الذي سبق لي لقاءه مرّة واحدة في جلسة خاطفة في صومعته، بنفس الانطباع الذي يتركه كِتاب سيرته.. ثمّة حزن شفيف في اللقطة، سُكون يُغلّف فورانا داخليا، اكتفاء يضجّ بالحياة، واستسلام لا تُغادره السعادة. تقول عصمت قنديل: “عرفتُ علاء وأنا ابتديت أكتب القصّة، وكنت أحبّ عملي بالصحافة، لكن البيت كبير ولم يكن يخلو أبدا من الأصدقاء والزملاء والزائرين.. وجدتُّ نفسي إلى جوار علاء مسئولة عن كل هذا، أحببتُ دوري الجديد.. أتفنّن في إعداد السفرة لضيافة واستقبال كل هؤلاء، الغريب قبل القريب. وأنجبنا سريعا، سارة وأحمد، فتضاعفت المسئوليات.. تركتُ العمل الصحافي، وكانت ظروف الموظّفة في قطاع النشر بقصور الثقافة، أقرب إلى روحي وميولي الأدبية، ومناسبة لحياتي الجديدة زوجة وأم إلى جوار علاء”.

تتفنّن السيّدة عصمت إلى اليوم، بنفس الروح المثابرة، في حفظ أثر الزوج والحبيب والكاتب. وتقوم بإعداد وجمع أرشيف ما يُكتب عن الأستاذ في الصحافة والكتب، وتُجهّزه للنشر في المدوّنة الإلكترونية. تقضي كل وقتها في غرفة مكتبته ومكتبه. وعن ذاكرة الفوتوغرافيا، فلا تنساها عصمت بالتأكيد. سيحمل كل صباح، “صباح الورد”، ذكرى عن الأستاذ في منشور على صفحتها على فيسبوك، صورة “صباح كل جمعة”.

على ذكر الصحافة.. كتب الأستاذ الكبير عن الكتابة للصحافة: “كثيرا ما رأيتُ كلماتي تتحوّل إلى مخلوقات مشوّهة وأجنحة ناقصة النموّ”. لهذا لا يمكن مثلا أن تجد بين الصور المتناثرة لعلاء الديب صورا في مكتب “صباح الخير” أو أي صور في مكان عمل. لن يكون هناك بين أرشيف علاء الديب الفوتوغرافي مكانٌ في الذاكرة البصرية للّقطة المعتادة للأديب والروائي في برجه العاجي.. على مكتب أثير، يُمسك بقلم ويتظاهر بالانشغال في الكتابة أمام ورقة بيضاء. سيستعيض علاء الديب عن ذلك بلقطات أكثر حميمية، وأقوى صدقا، وألصق لطبيعته الشفافة. أغلب تلك اللقطات، إن لم يكن جميعها، في بيت المعادي، الذي بناه الأب “حب الله” يوم مولد علاء. بيت العائلة الكبير، عمره اليوم من عمر علاء. في الحديقة حاملا ابنته سارة في لفتة لا تنسى الوقار مع الحنان، أو ممدّد الأرجُل على كرسي البامبو وسط حديقة المنزل، يُداعب الطفلة على عجلتها الصغيرة، بينما شجرة المانجو تُزيّن وتغمر إطار الصورة العلوي. صورة أخرى مع سلوى ابنة المصوّر أحمد نور الدين، الذي طالما كان يحلو لو التقاط الصور لصديق عمره.

أغلب الصور تلتقطها عصمت، الأبناء عادة، الأصدقاء دائما وأبدا.

***

في قرية صغيرة على شاطئ الدانوب، خَبَرَ علاء حياة الريف الاشتراكي في المجر، التي سافر إليها مطلع السبعينيات في منحة لنيل دبلومة الترجمة. تتذكّر قنديل اليوم أنه سافر ضمن أعضاء المؤتمر الآسيوي الأفريقي أو شئ من هذا القبيل. في صورة تُظهر الديب مع رفاق أمام مطبعة داخل مُنشأة صحافية هناك؛ يُمكن أن ترتبط تفاصيل الصورة، ذات الملامح الصامتة الجادة أيضا، في أذهاننا بما كتبه صاحبها عن تلك الفترة من حياته.. يوم كان الأمل مغموسا بالكسرة والحسرة. حمل الديب مصر معه إلى المجر، واستقبل هناك خبر وفاة عبد الناصر في جريدة أجنبية وبلغة غريبة داخل برواز صغير في ذيل الصفحة الأولى. التقط الديب الشاب الجريدة المجرية من العجوز، مدير بيت الإقامة، وشرد في الأفق لوهلة حين “شعرتُ بأن حبالا قويّة كانت تربطني بالشاطئ قد انقطعت”.

عاش الديب النكسة جرحا غائرا ترك تقرّحاته في حياته وبيته وعمله. وموت ناصر كما قال “يضرب في قلب الجرح”. وتَرَكَه الخبر الفاجع في قريته البعيدة: “كائنا غريبا مُفتّت الأحلام”. كان يعيش علاء الديب في حياته بالمبدأ الإنجيلي “كن وفيّا حتى الموت”. مع الإنكسار وتفتّت الأحلام؛ عاش الديب وفيّا لقلمه وعائلته ورفاق العمر. تُجبر فوتوغرافيا علاء بالأبيض والأسود مُتصفّحها أو مُشاهدُها اليوم على السؤال: لماذا لم يترك الرجل كل هذا، ويستفيد بجمع المال ونفوذ السُمعة ليترك المعادي، وربما مصر، ويحمل ما يحمله كلّ منفيّ من رثاء لبلده أو نسيانها؟! لكن ذاكرة الكتابة وذاكرة الصورة لدى الديب، ليست تتنكّر للماضي ولا تودّ الفكاك منه.

في 1974، محطّة أخرى في الذاكرة. يُغامر بمحاولة ثانية في رحلة التحايل على القدر والواقع، والخروج من الشرنقة، كأي ابن بار وأمين للطبقة المتوسّطة. يُسافر علاء الديب إلى السعودية بعقد عمل في جريدة عكاظ. لن تدوم التجربة شهرا واحدا، أعرف من قنديل، التي تُراجع معي هذه المحطّة من سيرة الأستاذ: كانت بإيعاز من حسن فؤاد وتشجيع منه. في تلك الفترة كانت كل العائلات تتوق للخليج الذي فتح ذراعيه لأبناء البلد ليتلقّف وربما يتلف خيرة وزهرة الشباب. وتضيف: لم يقو علاء على التحمّل، واختلق مشكلة وعاد فورا.

في المجر، حاول علاء الديب أن يُداعب غربته المؤلمة في وقت عصيب من تاريخ البلد، يسمع موسيقى بارتوك ويقرأ روايات شاركادي، وينتقل إلى العاصمة بودابست لرؤية حبيبته هناك. يُحاول تدميض جراحه، ونسيان أشياء كانت بالنسبة إليه “شيئا في نسيج الحياة”. هناك إن لم تحمل تلك المحطّة في الأرشيف الفوتوغرافي سوى صورة أو صورتين، لكنها حملت صورا ذهنية غنيّة كثيرة، عن الحب والشغف والمغامرة والتعلّم والطبيعة والترجمة، كتبها الديب في سيرته. سيرة معاندة الإنحدار.

أما في الخليج؛ طبيعي أن تسقط تلك التجربة المخزية في نظر الأستاذ من ذاكرة الصورة. ليس فقط لمدّتها القصيرة، إنما لأن كان هناك ما لم يسمح أو يدع مجالا للمسالمة والسكينة والسماحة التي تغمر الفوتوغرافيا بها الأجواء.. “في الخليج المهم أن تكون موجودا وظريفا.. كمية قليلة من العمل عليها ضوضاء كثيرة”.. “الودّ المتباعد والتجنّب المُريح”.. هكذا كتب الديب عن العمل في الخليج.

***

الأبّ.. والابن قرينان في الصورة الفوتوغرافية التي تجمعهما، من بين صور قليلة تجمعهما، في مشهد مألوف لطيف للغاية. َنلمح مسحة من خفّة ظلّ والوالد في الصورة بالجلباب الأبيض الفضفاض يضع ساقا على ساق وهو جالس في التراس يواجه الشمس والحديقه، وممسكا بمهشّة ذباب صغيرة، بينما علاء الابن واقفا خلف الديب الكبير يحلق له شعره. لم تكن سيرة حياة علاء الديب تسجيلا لرحلة الخروج من الشرنقة، ونفس تأبى المعارك التافهة الصغيرة وتترك التكالب فحسب، لكنها في أحد أوجهها كذلك، كانت درسا في معنى التفكير المستقلّ، والبحث عن الفهم الخاص للأفكار والأشياء والبشر والبلد. استخدم علاء الديب هذا المنهج لفهم من حوله. كيف نقرأ إذن صورة الأب في فوتوغرافيا علاء الديب كما فكّر فيها في “سيرة المنحدر”؟

يكتب الديب عن الأبّ: “لم يكن أبي متعصّبا أو متطرّفا في تديّنه”، “صوته وهو يقرأ القرآن والنور الذي يشعّ من جبهته العريضة بعد الصلاة”، “مرّت على أبي سنوات قارب فيها التصوّف والزهد”. سيحتفظ علاء الديب بهيئة الجلباب الفضفاض تلك في أغلب صوره. رمزٌ يُحيل إلى التماثل مع صورة الأبّ، الذي لعب دورا في نموّ ذلك “الرقيب البرجوازي المُحافظ الصغير” في قلب علاء الديب. هي علاقة وصورة تقليدية أخرى من صور أسر الطبقة المتوسّطة. لكن الصورة الوحيدة التي نحملها الآن من ذكريات صاحب “زهر الليمون” تنقل تناغما كبيرا بين الأب والابن. الأب مُسالم؛ والابن كما كتب عن نفسه “طائر حبيس في قفص المعرفة والفكر”.

نعلّق أنا والسيّدة عصمت بلا تفسير لماذا تتكرّر نسخ من صورة البلكون بـ”عِدّة الحلاقة” التي تجمع الأب والابن في مشهد أسريّ يوميّ كهذا. ونستكمل التقليب في صندوق الصور. لن أجد صورا كثيرا في الجامعة. تلك الفترة التي يقول عنها الكاتب “شهد فيها تغيّرا تاريخيّا”، وتكوّنت عبر مكتبتها ذخيرته المعرفية، ونمت شهيّته المفتوحة على طرح الأسئلة.

في كلية الحقوق، درس على يدّ كبار أساتذة القانون، ولكنه أيضا شهد “مولد المدرسين الصغار الذين تسابقوا لبيع العلم في ملازم”. وفقدت الكلية مجدها في تخريج الوزاريين والسياسيين، وتحوّلت إلى “معمل تفريخ للمحامين الصغار وكتبة المحاكم”. تحوّل القانون إلى “تحايل”.. أشياء لا تشهدها السيّدة عصمت، ولا تُسجّلها الفوتوغرافيا كثيرا. بدا الديب مشغولا وقتها بأهمّ من التذكارات الفوتوغرافية.

نتجاوز سريعا هذه المحطّة، ويستمرّ التقليب.. آمن علاء الديب في الصحافة وفي الكتابة الإبداعية بأن “الكلمات أقنعة لحالات إنسانية”. لهذا كان القسط الأكبر من الصور يملؤه ظهور الأصدقاء والضيوف وصُحبة رحلات الصيد والبحر المصائف. لقطات إنسانية ومرهفة. في أحدها يستلقي علاء على العشب في بيت صديق، والصورة لم تنتبه أو انتبهت وتعمّدت إظهار فردة حذاءه إلى جوار رأسه. لقطة لا يكترث فيها الديب، كما بقية لقطاته، بالتأنّق أو التمادي في المداعبة، شعره أشعث يتركه كيفما اتفق، ومرّة أخرى ساكنا، بملامحه اليقظة، لكن هذه المرّة مغمض العينين، وفقوهما عدسات نظارته الكبيرة “عريضة” الإطار.

***

“لا أعرف كلمة أكثر قدرة على إيقاظ نفس البشر من كلمة ثورة”.. كتب في تعريف الثورة. وإذا كان علاء الديب في الماضي قد رثا ثورة يوليو واعتبرها “تأمّمت سريعا” وتحوّلت إلى أنظمة وأجهزة ومصالح؛ فهو عن ثورة يناير يحمل صورة أكثر إشراقا من هذا، وإن غلّفها الحزن والحداد. في غرفة المكتب ما زالت صور شهداء يناير مُعلّقة في واجهة المكتبة. تحتفظ بالأمل الذي ظلّ الراحل متشبّثا به رغم الإعياء من الجهل والتردّي.

“في الفكر والأحلام كنت أشعر أنني امتلك تلك الثورة وأنني صاحبها ولكن الواقع والممارسة يقولان أن للثورة أصحابٌ آخرون”.. هكذا قرأ ثورة يوليو. لكنه سريعا ما أيقن أن السياسة والنضال ليسا مضماره: “حاولتُ أن أدفع عن نفسي رذيلة التقوقع والانعزال والانغلاق” لكن كل الأوضاع كانت تقول له أن الحقيقة في الفن والأدب. كان اختيارا.. بحثا عن توافق شخصي، والصور الفوتوغرافية الكثيرة يُمكن النظر إليها بوصفها تطبيقا لهذا الانعزال وتناغما معه. كان يشعر أنه لا ينتمي إلى عصره.. “لم أكن مُشاركا ولم أكن مطلوبا”.. يمرّ سريعا على الأحداث.. وينتهي من كل مرحلة دون أن يقول شيئا عن نهايتها.. كأنه يُريد أن يقول أن مراحل العمر المختلفة تتابعت على نهايات مفتوحة، لم يستطع إغلاقها أو نساينها أو الفكاك منها أو إنهائها وإيقافها. أمّا الصور فيقف فيها علاء الديب في أواخر عمره صامتا، متحجّر الوجه، قلّما يضحك أو يبتسم، حتى في صور أعياء الميلاد ولمّة الأسرة، وهو الذي كتب: “لا تكتمل الأعمال ولا تتحقق الأحلام”.

“الذاكرة هي حياتي وهي دافعي للوجود” لهذا ربما على عزلته وزهده؛ لم يكره علاء الديب الصور الفوتوغرافية وأن تُلتقط له. كان يتحدّى “هروب الواقع” و”حصار التخلّف”. والتخلّف ليس المعرفي فقط، ولكنه العجز عن اللحاق والتورّط في المشهد.. “جعلني تخلّفي وجعلني انتمائي إلى الطبقة المتوسطة عاجزا عن أداء واجبي أداءا كاملا”.

تتذكّر عصمت عن أيامه الأخيرة: “إلى المستشفى ذهبنا مُعتادين وننتظر بينما يُجري فحوصاته الدورية وتسير الإجراءات المعتادة تمهيدا للرجوع إلى البيت، هذه المرّة، ذهبنا سويّا ورجعت أنا وحدي”. يوم أن عرف الأستاذ أنه مضطّرا إلى احتجازه في غرفة بالمستشفى، طلب كتبه وأوراقه التي يعمل عليها لإنجاز المقال الأخير، وقد كان الأخير فعلا. أما آخر ما كان يقرأه من كتب، فكتاب عن سيرة نجاة الصغيرة، ومجموعة الطاهر شرقاوي “عن الذي يربّي حجرا في بيته”. وكان ينتوي كتابة مقالا عنها. تقلّب السيدة عصمت الكتاب فتقع أوراق سجّل عليها الراحل ملاحظات سريعة وعناوين للقصص وأرقام صفحات يبدو أنه سيحتاج الرجوع إليها، بينما بدأ أنه استقرّ على العنوان “سيرة الحجر”.

تنزوي صور الأبيض والأسود قليلا في هذه المحطّة من التقليب في الأرشيف، وتظهر صور الألوان، و”فوتوسيشن” راندا شعث للأستاذ في صومعته، وإن اختارت لها “البلاك آند وايت”. وهي الصور التي سيعتمدها في الصحافة في سنواته الأخيرة.. بورتريه للوجه الغني بالتجاعيد والتعرّجات، تنقل ملامح طيّبة لشيخ زاهد.. ومرّة أخرى الجلابية البيضاء الفضفاضة.. العكاّز الزان، والكتب المرصوصة بعناية. هناك صورٌ أخرى إلى جواره الكلب سيزار.. سارة تغمره بشقاوتها ومداعباتها وقد أضحت سيّدة يافعة، تضيء الشموع في قلب قالب التورتة التي صنعتها عصمت بيديها، تنتصف طاولة السفرة. وهو مستسلم لعدسة الكاميرا، حاملا عكّازه الذي لم يفارقه حتى أيّامه الأخيرة.

سيُظهر الأستاذ في تلك الصور امتنانا أكبر للرحلة، ويبدأ طيف ابتسامة يعلو شفتيه. سيكون العمّ علاء مُلهما لجيلي مثلما كان للأجيال السابقة، في صورة المثقّف الذي حمل تصوّرا بريئا عن الحياة والكتابة والدور الاجتماعي، منزّها عن الاستغلال والتلاعب والمساومة. ستكون ذاكرة علاء الديب في كتبه والفوتوغرافيا، مُحاولة للبقاء بعيدا عن حافة المنحدر، ليس لأن ما ينتظره هناك هو السقوط، ولكن لأنه أدرك مُبكّرا أنها ليست سوى نقطة أخرى في ما أسماه “الدائرة الجهنّمية”.