بولص آدم

تمهيد أدبي

في صباح ربيعي من قرية مصرية على ضفاف الترع، كانت أعواد الذرة تعلو في الحقول، وزهور بنفسجية تتفتح على العشب الندي، بينما اليعاسيب بأجنحتها المضيئة ترقص فوق الماء، كأنها رسائل ملونة من عالم آخر. بين ممرات الغيطان وضباب الصباح، تمشي الحكاية على أقدام ثلاثة صبية، تحمل في طياتها شائعة عن صبي ضائع، مات وعاد، أو ربما لم يكن موجودًا أصلاً. في قلب هذا المشهد، يطلّ «ذلك الذي هو بنفسه» مثل ظل براءة لا يشيخ، يهب يعاسيب مربوطة ككنوز صغيرة، ثم يتلاشى تاركًا أثرًا في الروح والطبيعة معًا. في هذه الأرض التي تعرف القسوة كما تعرف الخضرة، يظل الحضور أحيانًا أقوى من الجسد، ويظل الغياب أحيانًا طريقًا آخر للبقاء.

المقدمة

تفتتح قصة «اقتفاء أثر اليعسوب» للروائي والقاص المصري شكري سلامة شكري بآية من إنجيل يوحنا:

«وأما أنتم فتعرفونه، لأنه ماكث معكم ويكون فيكم»

(يو 14: 17)

تغدو هذه الآية إشارة افتتاحية ومفتاحاً تأويلياً للنص بكامله. فهي تنبّه القارئ منذ البداية إلى أن الحضور في هذه الحكاية لا يُقاس بالوجود الجسدي وحده، وأن الغياب قد لا يكون نهاية، بل تحولاً إلى شكل آخر من البقاء. ومن هذا المنظور ينفتح النص على اللاهوت عبر الناسوت، محتفظاً بحريته بعيداً عن وصاية الكهنوت، ليتركه حراً في المجال الإنساني والشعبي.

التحليل

في متن الحكاية، نعيش مع ثلاثة إخوة وأمهم في قرية مصرية، تحت وطأة غياب الأب القاسي حمدان. في لحظات الخوف أو الحاجة، يظهر صبي غامض يسمّى «ذلك الذي هو بنفسه»، يمنحهم يعاسيب ملونة مربوطة أو مالاً مفاجئاً، فيتبدل المشهد من القسوة والكآبة إلى بهجة وطبيعة مزهرة.

الأم تمثل الحنان المهدد بالذبول، كما حين يقول الراوي:

“أما وجه أمهم فقد أشرق، وشعرت أنها تكاد أن تستعيد حركتها…

والأب يجسد القهر المادي والمعنوي، والإخوة الثلاثة يتوزعون بين البراءة والخوف والتواطؤ. تكرار ظهور الغريب يرتبط بحضور اليعاسيب وألوانها:

“وقد أزهرت من جديد أزهار شجرة ست الحسن، وطارت من جديد أسراب اليعاسيب.”

أما اختفاؤه، فيتزامن مع ذبول الزهور وتكثف الغبار، وكأن الطبيعة نفسها تتأثر بغيابه:

“ذبلت الزهور مجددا، وتناثر الغبار في الجو منذرا بالكآبة، وتاهت اليعاسيب في الجو الكئيب.”

لكن مع مرض الأم ثم وفاتها، يختل التوازن. يعود الأب ليزيد الضغط، بينما يعيش الأخ الأصغر وعدًا غامضًا بلقاء أمه في “مكان أفضل”. ومع تصاعد القسوة، يخون الأخ الأكبر الغريب ويسلمه لحمدان، لينكشف أنه هو نفسه الأخ الأصغر:

“وجدوه هو بنفسه ذلك الذي كان ثالثهم.”

يغيب الجسد، لكن تبدأ حياة أخرى في الذاكرة الشعبية: من يقول إنه مات، ومن يقول إنه ضاع، ومن يصر على أنه لم يوجد أصلاً.

قراءة اللغز

يصف الناقد تودوروف في كتابه مدخل إلى الأدب العجائبي مثل هذه الشخصيات بأنها “كائنات برزخية”، تقيم على الحافة بين العالمين: عالم الواقع وعالم الغيب، وتستمد قوتها من هذا التردد، إذ يظل القارئ معلقًا بين التصديق والتكذيب. ينطبق هذا تمامًا على «ذلك الذي هو بنفسه» الذي يتحرك في السرد كما تتحرك اليعاسيب في الهواء: حاضر/غائب، ملموس/مراوغ، مألوف/غريب. لغزه لا يُحل بالبحث عن “حقيقته”، بل بفهم أثره: أنه “ماكث فيهم”، كما تقول الآية، حتى إن فُقد شكله المادي.

الموت الأسطوري في الأدب الشعبي

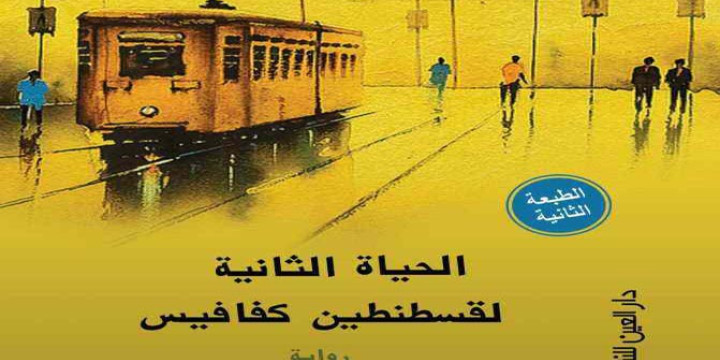

هذا النمط من الغياب هو ما يمكن تسميته الموت الأسطوري للشخصيات الشعبية: الجسد يختفي، لكن الحضور الرمزي يبدأ طوراً جديداً في ذاكرة الناس وحكاياتهم، حيث يصبح الكائن ملكاً للأسطورة لا للسيرة الفردية. في الأدب، نجد مثيلاً لذلك في رواية خورخي أمادو كانكان العوام الذي مات مرتين. كانكان، البحّار الشعبي في ميناء البرازيل، يموت مرتين، لكنه يظل أيقونة حيّ الميناء، مادة للقصص والمبالغات، كأنه يعيش رغم موته. مثل «ذلك الذي هو بنفسه»، تحيطه الشائعات، ويغدو غيابه ولادة ثانية في الخيال الجمعي.

الرموز الجوهرية في التجربتين تتمثل في الغياب المزدوج (الموت الجسدي/الموت الرمزي)، في الشائعة التي تمنح الشخصية حياة ممتدة، وفي علاقتها بفضاء طبيعي حرّ (اليعاسيب والزهور في القرية المصرية، والبحر والميناء في البرازيل) يزدهر بحضورها ويذبل بغيابها.

في «اقتفاء أثر اليعسوب» يتجلى الموت الأسطوري في اختفاء «ذلك الذي هو بنفسه»، الذي لا يطويه الغياب المادي، بل يطلق حياته الثانية في الشائعة الشعبية، تمامًا كما حدث مع الزير سالم أو عنترة بن شداد في المرويات العربية، حيث يتحول الموت إلى استمرار بطولي في الذاكرة الجمعية. يشترك مع أدهم الشرقاوي وروبن هود في كونه شخصية تنتمي إلى الهامش الشعبي، تعيش على تخوم القانون أو خارجه، ويضفي عليها الناس صفات الحامي أو المخلّص، حتى لو كان نصيبها في الواقع القسوة والخيانة. وإذا كان السيد المسيح أو سبارتاكوس قد صارا رمزين عالميين للحضور بعد الموت بفعل فكرة التضحية الكبرى، فإن «ذلك الذي هو بنفسه» يمثل نسخته المحلية، الحارسة للبراءة والجمال وسط بيئة ريفية قاسية. أما سانتياغو نصار في وقائع موت معلن لماركيز، فيشبهه في أن الموت المعلن أو المشهود لا يُلغيه، بل يعيد إنتاجه في شهادات وحكايات متجددة. هكذا يظهر أن الموت الأسطوري ليس حكرًا على ثقافة بعينها، بل هو نمط عابر للزمن والجغرافيا، يتلون بملامح البيئة الشعبية التي يولد فيها، فتأتي أسطورته منسوجة من لغتها ورموزها وذاكرتها الجمعية.

الخاتمة والذاكرة الجماعية

هكذا تتضح الخاتمة: الموت أو الاختفاء ليس فقداً، بل إعادة خلق. سواء في القرية المصرية أو في ميناء في البرازيل، الشخصية التي تموت مرتين أو تختفي إلى الأبد تظل «ماكثة» في الناس، حية بقدر ما يروونها ويستحضرونها. تتحول من سيرة فردية إلى جزء من الذاكرة الجمعية، حيث لا يملكها كاتب ولا كهنوت، بل تصبح ملكاً للحكاية ذاتها، كما أراد لها كل من شكري سلامة شكري وخورخي أمادو.

ويرى موريس هالبواكس أن الذاكرة ليست فعلًا فرديًا خالصًا، بل هي عملية جماعية تعيد فيها الجماعة بناء الماضي بما يتوافق مع حاجاتها الحاضرة. في هذا السياق، يصبح «ذلك الذي هو بنفسه» مثالًا حيًا على الشخصية التي يعاد إنتاجها رمزيًا في المخيال الجمعي، بصرف النظر عن حقيقتها التاريخية. فالشائعة التي تقول إنه مات أو ضاع أو لم يوجد أصلًا، ليست محاولة لتوثيق الحدث، بل لإبقاء الحضور حيًا في سياق المعنى الذي تحتاجه القرية: رمز البراءة المفقودة، والحامي الذي يمنح الجمال في وجه القسوة.

هكذا، يعمل الموت الأسطوري كآلية من آليات الذاكرة الجماعية: الجسد يغيب، لكن الجماعة تحتفظ بصورة الكائن، تعيد سردها وتلوينها كلما اقتضى الأمر، لتظل جزءًا من هوية المكان وأهله. وبهذا المعنى، فإن شكري سلامة شكري لا يكتب فقط عن مصير صبي في قرية، بل عن آلية ثقافية عميقة تحفظ للشخصيات الشعبية حياتها بعد الموت، وتجعلها «ماكثة فيهم» بالمعنى الحرفي والرمزي معًا.

اقرأ أيضاً:

https://alketaba.com/ektefa22/