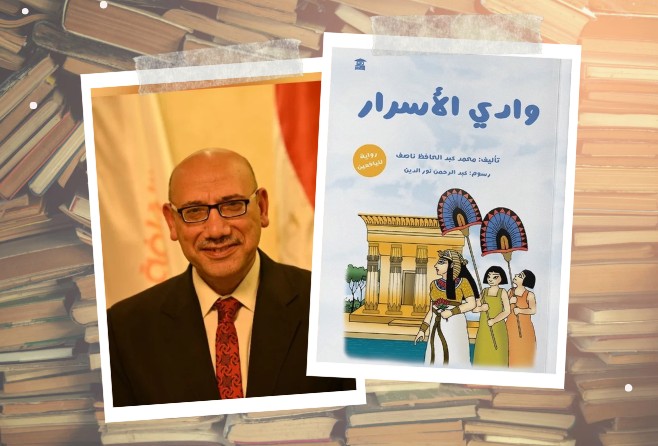

د. أشرف حسن عبد الرحمن

تثير رواية محمد عبد الحافظ ناصف “ وادي الأسرار” الصادرة عن ” بيت الحكمة 2023 الكثير من الأسئلة حول مشروعية الكاتب في التعامل مع مادته التاريخية؟ هل يحق التصرف في تلك المادة، فيجعلها مجرد خلفية لأحداث عمله، أم أن الكاتب عليه أن يقتفي أثر المؤرخ في تحرى الدقة التاريخية، واحترام الميثاق المرجعي بينه وبين القارئ.

كاتب الرواية التاريخية للطفل تحديداً يمشى إذن على صراط شائك، لأن ذكر تفاصيل المكان، وتحديد الزمان بفترة تاريخية معينة، والتوسل ببعض الحيل الفنية مثل خلق شخصيات ثانوية وهامشية، بجوار الشخصيات التاريخية الحقيقية، لا تكفي لخلق حدث، وإنتاج نص جيد ذى مرجعية تاريخية. علي الكاتب أن يطلق العنان لمخيلته، ولكنه دائما مقيد إلى حد ما.

والمراجع التي بين أيدينا تقول بأن بطل الرواية تحتمس الرابع هو الملك الثامن في الأسرة الثامنة عشر وابن أمنحتب الثاني والملكة تى-عا، وقد حكم من الفترة من 1401 إلى 1391ق.م. كان لأمنحتب الثاني خمسة أبناء، وأدعى تحتمس الرابع أنه رأى الإله رع في نومه، فقد تحدث أبو الهول إلى تحتمس، وأخبره أنه إذا قام بإزالة الرمال المتراكمة على تمثاله، فإنه سيمنحه تاج مصر. وقد وجدت هذه الرؤيا مسجلة على لوحة وجدت بين يدي تمثال أبو الهول، واعتبر بعض المؤرخين هذه اللوحة دليلاً على أن تحتمس لم يكن هو الوريث الحقيقى لعرش مصر، وأن أخوته كانوا عقبه في سبيل توليه العرش، مما جعله يختلق قصة الرؤيا كنوع من التحايل للاستيلاء على العرش، وقد أزال تحتمس بالفعل الرمال عن أبو الهول، وأقام حوله سورا من الطوب اللبن.

أما اسم أبى الهول فيرجع إلي الدولة الحديثة، حين شاهد قوم من الكنعانيين ذلك التمثال الذي يمثل الإله “حور” “حور إم أخت” (أي حورس في الأفق) وربطوا بينه وبين إلههم “هورون”، ثم حرف هذا الاسم إلى “حورونا”. حرف بعد ذلك إلى “هول” إما حسب قاعدة الإبدال بين الحاء والهاء في العربية، أو لصعوبة نطق حرف الحاء لدى علماء الحملة الفرنسية الذين أسموه أسموه (بوهول) وصار أخيرًا (أبو الهول). أما لفظة “أبو” فقيل إنها تحريف للكلمة المصرية القديمة “بو” التي تعني “مكان”، وفي هذه الحالة يصبح معني الاسم “مكان الإله حور”

عتبات النص:

يشكل العنوان عنصراً أساسياً في النص ولا سيما النص النثري ([1]). ازدادت أهمية العنوان مع الشكلانيين والبنيويين باعتباره نصاً صغيراً يؤدي “وظائف شكلية وجمالية ودلالية تعد مدخلاً لنص كبير كثيراً ما يشبهونه بالجسد رأسه هو العنوان”([2]).

ويعرف ليو هـ. هوك العنوان- وهو من مؤسسي علم العنوان الحديث- بأنه “مجموعة العلامات اللسانية… التي يمكن أن تدرج على رأس نص لتحدده، وتدل على محتواها العام، وتغري الجمهور المقصود”([3]) بقراءته.

وهناك من الباحثين من نزع إلى تحديد وظائف العنوان من خلال الاعتماد على وظائف اللغة التي قال بها رومان ياكبسون([4]) فيتبين أن للعنوان وظيفة انفعالية ومرجعية وانتباهية وجمالية وميتالغوية. ويضيف إليها هنري ميتران الوظيفة التحريضية والإيديولوجية([5]).

أما جيرار جينيت فحدد للعنوان أربع وظائف هي:

1- تحديد هوية النص.

2- الوظيفة الوصفية: التي تصف النص بإحدى خصائصه الموضوعية أو الشكلية.

3- الوظيفة الدلالية الضمنية أو المصاحبة (الإيحائية).

4- الوظيفة الإغرائية).

في روايات الناشئة واليافعين بشكل خاص، تزداد أهمية العنوان لقدرته على جذب القارئ الشاب نحو النص، إذ يعمل كبوابة أولى تشعل الفضول والخيال. ويأتي عنوان “وادي الأسرار” متسقاً تماماً مع طبيعة رواية يافعين، حيث يجمع بين البساطة والإثارة ليثير خيال القارئ، مع دلالات متعددة الطبقات تعزز من جاذبيته. أولاً، يوحي بالمغامرة الطبيعية من خلال كلمة “وادي”، التي تستحضر صورة مكان واسع ومنعزل كوديان الصحراء أو الجبال المليئة بالمنعطفات والمفاجآت، مما يمنح العنوان جمالاً بصرياً يرسم لوحة فنية في ذهن القارئ. ثانياً، يضيف “الأسرار” طبقة من الغموض والتشويق، مدعوماً بإيقاع صوتي ناعم يدفع القارئ للتساؤل عن طبيعة هذه الأسرار، مما يعزز جاذبية الرواية ككل. ثالثاً، يحمل رمزية ثقافية محلية في السياق العربي، إذ يذكر الوادي بالتراث الشرقي مثل وديان الجزيرة العربية أو النيل، مضيفاً جمالاً أصيلاً دون تعقيد يجعل العنوان يشعر بالقرب والألفة.

لغة السرد:

تتبدى مهارة الكاتب السردية منذ الاستهلال فيقول في مفتتح العمل:

“حامد ولد من طمي النيل، وجهه دائم الإشراق، مغسول بندى الصباح، قلبه مملوء بالمحبة لكل الأشياء التي حوله. يناجى الطير والنبات والحيوانات التي تقابله كل يوم، يمس شعر قطة تستكين تحت يديه، ويربت على رأس كلب، ويروى شجرة بجوار منزله في قريته الحارونية الغربية”

وكما نرى تبنى الكاتب قاموساً في متناول القارئ الطفل، بل استخدم مفردات عامية مثل “جراية” “ودربكة” وهم كلمتان فصيحتان.

ساهم السرد في رسم الشخصية بلغة سلسة، وبأداء الشعرى يورط الطفل منذ السطور الأولى في حب الشخصية، ويستمر الكاتب في إثارة تعاطف القارئ، حين نعرف أن الطفل النحيف يعمل وهو صغير لأنه يتيم، ويساعد أمه، وبهذا يقدم مبرراً للولوج إلى القصة الرئيسية، فحامد عاشق للتاريخ، ويعمل دائما بجوار أبى الهول.

وتتجلى قدرة الكاتب السردية في بنية وتراكيب الجمل التي لم تلجأ للجمل الطويلة، ولم تنح رغم ذلك نحو القصر الشديد الذي يجعلها جملاً تلغرافية متقطعة الأنفاس، واعتمدت دائما على رسم صورة بصرية.

ولم يسرف الكاتب في فقرات وصفية طويلة، بل جاء الوصف منجما ويقطعه الحوار. حتى وصف الشخصيات جاء منجما، عملا بمبدأ التدرج في الكشف، وليس مجرد كتل مصمتة تقدم الشخصية ببطاقة تعريف.

بنية العمل:

في الفصول الثلاثة الأولى يبدو حامد وأبو الهول أشبه بالكورس في المسرح الإغريقي الذي يمهد للحدث. وتبدأ قصتنا من الفصل الرابع. نحن إذن أمام ميتا قصة، فلدينا قصة الاستهلال الفرعية ” حامد وأبى الهول” التي تقود إلى القصة الرئيسية ” قصة تحتمس الرابع”، ويعود الكورس “حامد وأبو الهول” للظهور في الفصل الثاني عشر، للتعليق على الحدث، والتمهيد لأحداث جديدة، وشحذ أفق توقع القارئ، فيقول حامد:

“- أشعر أن شيئا مفجعا قد يحدث بيد جدنا تحتمس الرابع ضد أخيه الأمير.

– لاتظلم جدك تحتمس الرابع فقد تقرأ أقوالا هنا أو هناك، لاتوجد حقيقة ثابتة لفعل شيء ضد جدك أمنمابت.”

وكذلك في نهاية الأحداث في الفصل الأخير للتعليق على الخاتمة.

لكن الحيلة التي لجأ لها الكاتب لاستدعاء أبى الهول، أو السبب في تجلى أبى الهول في الحلم لحامد بعد مجرد إغفاءة، ربما كانت من وجهة نظر القارئ غير كافية، ولم تكن ببراعة الكاتب في السرد وفي البناء، كان الكاتب في حاجة لحيلة فنية تجعل أبا الهول يتعاطف مع الطفل، بسبب موقف انسانى أو حياتى ما، فيهب لنصحه، أو لنجدته، أو مبرراً ليحكى له حكايته، حتى لو مجرد أن حامد سيذهب في اليوم التالي للامتحان في مادة التاريخ، كما أن القصة الأولى لم تتطور في حبكتها لتحل عقدة صراع ما. في ألف ليلة وليلة مثلاً كانت شهر زاد لا تتوقف عن الحكي، لكننا نجد في نهاية القصة أن مشكلتها مع شهريار قد حلت، فقد أنجبت منه ثلاثة أبناء، ورفعت السيف المسلط على عذارى المملكة.

الإشكالية الثانية هى الانتقال غير المبرر من الحاضر للماضي البعيد، حيث ينتهي الفصل الثالث الذي وعد فيه أبو الهول بحكاية قصة تحتمس الرابع كالتالى:” بدأ حامد يراه أمام عينيه طفلا يشبهه إلى حد بعيد، تعجب وزاد تعلقه بالحكاية”.

ويفتتح الفصل الرابع، بداية القصة الرئيسية، بقوله ” نظر الفتى تحتمس الرابع وأرخى رأسه في جلال تقديرا لعظمة الإله آمون…” فالأنسب من وجهة نظرنا المتواضعة هو أن يتغير ضمير السرد حيث يتولى أبو الهول سرد الأحداث، فيقول مثلاً ” كنت أعرف تحتمس منذ طفولته وأعطيه حمايتى…” أو ” سأحدثك عن تحتمس الذي….” أو أن تحدث انتقالة زمنية برحلة عبر الزمن، يصبح فيها أبو الهول وحامد شاهدى عيان على مايحدث، وساعتها يحتفظ السارد بالفعل المضارع، ولكنني أعترف أنى هكذا أتجاوز حدودي النقدية وأطلق العنان للقاص بداخلى، وللقارىء حق الاختلاف المشروع معى، ولكنه قد يتفق معى أن هذا يمثل ثغرة في البناء المحكم إلى حد كبير الذي التزم به الكاتب.

زمن الحكى:

يراوح الكاتب بين الفعل الماضى والمضارع، لكن الغلبة كانت للفعل الماضي، فهناك صعوبة في استخدام الأفعال المضارعة بشكل مستمر التي يجعل السرد مجرد سيناريو.

وجاء ايقاع النص مناسبا للحدث، فكان الكاتب يلجأ إلى تلخيص بعض الأحداث واختزالها، فيمر عليها مرور الكرام، لتصبح سرعة النص أسرع من الأحداث في معظمها وهذا يناسب روايته القصيرة.

أما الفقرات الوصفية الطويلة، حيث قاربت فيها سرعة النص سرعة الحدث نفسه، فلم تكن استاتيكية، بل جاءت حافلة بالحركة؛ مثل مشهد صراع أمنمأبت مع الأسد، فيكاد يصبح فيها زمن المطاردة هو زمن القراءة الفعلى، ووصف حركة الجموع يقطعها مرور شخصيات هامشية لكنها تعمق الجو النفسى والتاريخى. واستطاع الكاتب بمهارة التحكم في ايقاعه السردي، فنجده يقطع ذلك المشهد الذي يرتفع فيه مستوى التوتر إلى ذروته بمشهد الأم وهي ترى الحلم المفزع، كنوع من التأجيل للحظة الموت المحتم، لكن الكاتب يحافظ على التوتر، ويعمق الصورة النفسية لشخصية الأم بهذه الوقفة، فتصبح سرعة النص أقل من سرعة الحدث، وتلك الوقفة رغم ذلك لم تعطل الحكى بقدر ما ساهمت في شحذ أفق توقع القارىء، أما اللجوء للثغرة فتجلى في تلك القفزات الزمنية التي تلت موت أمنمأبت حتى تولى تحتمس الحكم.

فضاء النص:

لم يكن الفضاء الروائي مجرد ديكور، بل عنصراً فاعلاً في العمل، وأعطى خصوصية للمكان بالإضافة إلى أنه مسرح للأحداث، فنرى وصف وادي الغزلان المحيط بتمثال إلى الهول، والنهر حيث تظهر التماسيح، والمعبد حيث تقام الطقوس. كان الكاتب وفياً لتلك المرحلة التاريخية وبتفاصيل المكان أضفي مصداقية على الحكي، وشارك في تعميق أزمة الأبطال ورسم الجو الفرعونى. لنتأمل تلك المشهدية في الطقوس الدينية “بعد أن انتهى الكاهن الأول لمعبد آمون من طقوس التطهر اليومية من الاستحمام والتطيب برائحة الزهور مثل اللوتس.. ترك غرفته وانطلق في بهو المعبد حيث إطلاق البخور في قدس الأقداس” كذلك مشهد الحجيج يسعون نحو التمثال:”بدأت خطوات الجمع الأولى نحو وادي الأهرامات، تحرسهم عناية الاله ودعوات الكاهنين باى وامنحتب ساسى، يرتدون جميعا زيا موحدا، وكأنهم حجاج الزمن الفرعوني القديم، حالة من الجلال تحيط بهم.. لاأحد يرفع صوته بالكلام ولا أحد يجادل في شيء … يسير الرجل الشيخ بجوار الشاب دون أن يشعر بفرق السن في خطواتهم الوئيدة المصرة على العمل وعلى العودة للحياة مرة أخرى بيض الصفحة والوجوه والقلوب “

الحوار:

ولأن الكاتب له خبرة مسرحية فقد جاء الحوار واحداً من أعذب الحوارات في قصص الأطفال، فكان متوثباً صاعداً سلساً درامياً بامتياز، وكان يضيف دائما للحدث ويدفع الشريط السردى للأمام، دون أن يعطل الحكى. اللهم إلا لجوء الكاتب أحيانا لاستخدام مفردات من التراث الاسلامى والمعجم القرآنى تحديداً، فجاءت غير متسقة مع الجو الفرعوني، ربما في محاولة منه لإضفاء نوع من القداسة على شخصية أبى الهول، الذي يقول عند تجليه للطفل اليتيم حامد:

“- أعرف ياحامد ولو أراد الله لجعل الناس أمة واحدة وقال تعالى ” لكم دينكم ولى دين”.

وحين يسأله حامد هل صحيح أن حضارة أخرى هى التي شيدت التمثال يرد أبو الهول:

“- أعرفهم هم أناس يلبسون دائما الحق بالباطل وهم يعلمون. أليس كذلك؟ “

في حين أن منطق النص ضد ذلك، ففي سياق آخر يرفض أبو الهول أن يذكر من بناه، ومتى تم نحته فيقول:

“- أنا نفسي لا أستطيع أن أقول لك فهذا الموعد سر من الأسرار العلوية.”

هكذا استخدم الكاتب لغة أسميها مجازاً باللغة المستعارة، سواء حين نسجها على منوال النصوص الفرعونية القديمة أو حين لجأ الى تناص مباشر، نذكر على سبيل المثال تراتيل الحجيج:”اغفر لنا الهنا ذنوبنا القديمة واحفظ علينا طهرنا وقلوبنا الجديدة” أو لغة أبى الهول نفسه عند الرؤيا وهو يخاطب تحتمس ” إنى سأمنحك ملكى على الأرض رئيسا على الأحياء وستلبس التاج الأبيض والتاج الأحمر…”

ويدير الكاتب الحوار ببراعة، فيقدم كثيراً من المعلومات التاريخية الصادقة والموثقة عن تاريخ أبى الهول، أما في المناطق غير المؤكدة تاريخيا فيعمد للمراوغة بذكاء فني، فيعتذر أبو الهول عن الرد بحجة أن هذا سر علوي، كما أسلفنا، أو يطلب من الطفل حامد أن يعمل عقله، وأن يبحث هو عن الإجابات . ويتحرج أبو الهول أيضا من ذكر بعض المعلومات فحين يسأله حامد “هل حقا كسر نابليون بونابرت أنفك بالمدافع ” يبتسم ابو الهول ويقول ” ليس كل ماتسمعه تصدقه”.

والمعروف حسب رواية المقريزى أن محمد الصائم هو من فعل ذلك. يذكر المقريزي في كتابه “المواعظ والاعتبار في ذكر الخطب والآثار” الجزء الأول 26 / 167: ” وفي زمننا كان شخص يعرف بالشيخ محمد صائم الدهر من جملة صوفية الخانقاه الصلاحية سعيد السعداء قام في نحو من سنة ثمانين وسبعمائة لتغيير أشياء من المنكرات وسار إلى الأهرام وشوّه وجه أبي الهول وشعثه فهو على ذلك إلى اليوم ” حيث غضب الرجل من المصريين لتقديمهم القرابين للتمثال لزيادة محاصيلهم، فحاول تشويهه. هكذا دمرت أنف أبى الهول التي كان يبلغ عرضها مترا، والمقولة الشائعة أنها قد دمرت بواسطة مدفعية جنود الحملة الفرنسية. ولكن رسوم المستكشف الدانماركي فريدريك لويس نوردين لأبي الهول في عام 1737 م والمنشورة عام 1755 م في كتابه “الرحلة إلى مصر والنوبة” توضح التمثال بلا أنف، وتبرئ نابليون من تلك التهمة.

الشخصيات:

تقدم الرواية التاريخية خمس شخصيات تاريخية حقيقية هى الأب امنحتب والزوجة والأبناء تحتمس وأمنمأبت بالإضافة الى نفرتارى زوجة تحتمس المستقبلية. ولكن استطاع الكاتب خلق مجموعة من الشخصيات الثانوية والهامشية التي تخدم الحدث، وتدفع الشريط السردى للأمام وتسبر الغور النفسى للأبطال. والحق أن الكاتب قد استفاد من خبرته المسرحية فجعل الشخصيات الثانوية هي الأخرى فاعلة في النص، فدخول وخروج الشخصيات المسرحية يخضع لقانون محكم استفاد منه الكاتب والتزم به. نضرب مثالا بشخصية الوصيفة التي ظهرت لتقول خبراً واحداً، وكيف استثمره الكاتب في وظيفة درامية، وهو تعميق التوتر لحظة صراع أمنمأبت مع الأسد، ونقل إحساس قلب الملكة الأم بالخطر الذي يحدق بابنها البكر “أسرعت الوصيفة متوترة من صرخات الملكة…. قالت في لهفة أكلت بعض حروف الكلمات الخارجة متوترة منها – مولاتى الملكة تريدك ياسيدى الأمير”

وقد نجح الكاتب في رسم الشخصيات ببراعة، سواء في سمتها ومظهرها الخارجي أو من الناحية النفسية، وقد ساهم ذلك في جعل البناء متماسكا. فوصف نفرتارى بأنها ” عود مصري من الزان، ينسدل خلفها شعرها الفاحم انسياب النهر في هدوء ” أما عن مشاعر تحتمس نحوها فتتبدل من القاموس الحسي المادي إلى الوجداني المعنوي “تبتسم فيتحرك قلبه من مكانه ويضطرب أكثر، تعوض إشراقة وجهها الشمس التي بدأت تغيب عن الوجود.”

ولعل الشخصية التي رسمها بامتياز هي شخصية الأم، رغم توظيف الشخصيات الأخرى دراميا بشكل جيد جعلنا نصدق منطقها ودوافعها. جاءت روعة شخصية الأم كونها مركبة لكن دون تعقيد، فولدها الأثير هو أمنمأبت ولى العهد، لأنه أكثر براً بأمه، ” زاده المديح محبة واصراراً على تنفيذ كل رغبة تراودها ولو كانت خيالا مجنحا إلى سماوات عليا” والملكة تريد له كل الخير الممكن: أن يكون ملكا وأن ينال هو نفرتارى الجميلة.

والقلب لا سلطان لنا عليه لكن الكاتب جعل الابن الأكبر أكثر حنانا بمواقفه منها. ورغم خوف الملكة على امنمأبت من ذلك الحلم، حيث “قامت الملكة تاعا مفزوعة من نومها، استيقظ الملك امنحتب الثانى بعد أن أفزعته شهقتها العالية. ربت على كتفها ومسح شعرها الأسود الفاحم، وامسك بكوب من الماء كان بجوارها، وأعطاها إياه. أخذت منه رشفة واحدة، واستندت على الوسادة وهي تنهنه في أسى” ومشهد الحلم المفزع في الفصل 13 هو حدث مفصلى قدم له الكاتب أولاً بالوصف في صدر الرواية، وأعتقد أنه من المشاهد الجميلة حيث استغله الكاتب في توضيح العلاقة بين الملك والملكة، وخلق له جوا احتفاليا يليق بأهميته في سياق الأحداث، ولست أجد مبررا لفض بكارة هذا المشهد مبكراً منذ السطور الأولى حيث لخصه الكاتب في سطور قليلة، لكنه عاد للتأكيد على أهميته وأعطاه حقه مع الديكور المناسب.

نعود للملكة التي تبارك ذهاب أمنمأبت لصيد أسد يذبحه تحت أقدام أبى الهول بعد ازاحة تحتمس الرمال عن أبى الهول، فلابد مع الشعبية الجديدة المتزايدة لتحتمس أن يظهر ولى العهد في الصورة بشكل ما، وحين يلقى الأمير مصرعه، لا تتهم تحتمس بكلمة واحدة، ظلت عيونها متهمة وتذهب للموت وقد كتبت على قبرها العبارة التي أسلفناها.

وتاريخيا تبدو مشاعر الذنب في علاقة تحتمس بأمه، مع ذلك فقد حاول التأكيد على حبها له بتمثاله الشهير الذي تحتضنه وهو جالس فوق العرش.، ويصفها النص المنقوش على التمثال الذي تجلس فيه بجوار ابنها تحتمس الرابع بلقب “الزوجة الملكية العظيمة وأم الملك”. وهي الألقاب التي منحها تحتمس الرابع إياها بعدما اعتلى العرش.

ولم تأت الشخصيات مجرد ناقلة لفكر الكاتب أو مرآة تنعكس عليها آراء البطل، بل جاءت مشاركة في الصراع، فالملك امنحتب يحب الملكة لكنه يمنعها من اثارة مشاعر الغيرة بين الأخوين ويحاول دفع الفتنة حتى وهو على فراش المرض.

وكان من الطبيعى اختراع شخصية الكاهن الأكبر كممثل لكهنة آمون، والكاهنان المتمردان اللذان يبشران بالإله رع. الكاهن الأول يدافع عن سلطته ويريد قمع تمرد الكهنة من الشباب الذين يتعاطفون مع الجماهير مثل باي الذي ” له ميول لرع ولذلك يكرهونه ويبعدونه” لأنه “يرفض الكثير من أفعال كهنة آمون وخاصة علاقتهم بالشعب والتي كانت ترهقهم كثيرا بطلباتهم المادية رغم فقرهم الشديد” والذين سيكون له دور مع ساسي في الانتقال لعبادة آتون رع.

أما شخصية تحتمس الرابع فهي في صراع لا يهدأ. هو يريد ارضاء الآلهة ومع ذلك يرفض أن يكون ثمن توليه الحكم دم أخيه. ويظهر هذا في حديثه مع المربى العجوز حكر عن بشارة الحلم “قال تحتمس الرابع بتوجس وتردد:

“وعدنى بملك الأرضين لكن كيف؟ وأخى؟”

لكن الطموح يراوده، بدليل أنه يخفي نصف نبوءة الحلم. فقد تحالف مع الكهنة الشباب أولا، لأنه ضد سلطة الكاهن الأول، يقول تحتمس لحكر مستنكرا “أأذهب لكهنة آمون، لقد زاد طغيانهم، وضجر الناس من أفعالهم”

لم يكن إخناتون هو أول من عبد أو فكر في عبادة آتون ففي إحدى لوحات تحتمس الرابع (جد إخناتون) ظهر تحتمس يعبد قرص الشمس (آتون). وقد تدلى من هذا القرص شعاع ينبعث من الشمس حاملا إليه الخيرات. ويخبرنا التاريخ أن تحتمس الرابع قد انتزع من كهنة آمون وظيفة رئيس كهنة القطرين.

وشخصية المربى العجوز حكر، وهي شخصية تكاد تكون ملح روايات الملوك، جاءت منطقية ولها دور. لكن احتفاء المربى النوبى بحلم تحتمس يربك القارىء. يقول النص ” كان الجميع يحب أمنمأبت لتواضعه الشديد” ومن المفترض أن يكون المربى أكثر تعلقا بولى العهد من تحتمس، والسبب أنه ” يعطف عليه كثيرا الأمير أمنمأبت لأنه فقد ابنه الكبير في رحلة صيد سابقة”. لكن حكر حين يعرف برؤيا تحتمس لا يرتبك أو يتردد أو يقلق على مصر الأخوين واحتمال وقوع نزاع بينهما، بل يقول على الفور بفرح:

“- وعد الإله أمر يحقق ياسيدى، وعلينا أن ننفذ ما طلبه أولا قبل أن ننتظر وعده.”

أما شخصية الأخ أمنمأبت فكانت أحادية، وكأنه معزول عن الشعب وعن الأخبار وعما يحدث. إنه لم يختر حتى زوجته ويترك الاختيار لأمه، وربما أراد الكاتب التأكيد على أن الأطهار لا يحصلون على الملك، إما لافتقادهم للدهاء، أو لأنه شر تحول السماء بينهم وبين الوقوع في براثنه. وعندنا في تراثنا الإسلامي نموذج قريب هو الحسن والحسين، فالحسن الذي تنازل عن الخلافة حقنا للدماء مات نفسه بكل أسف مسموما.

الدرس الأخلاقى:

الجميل في الرواية أن الدرس الأخلاقى كان رائعاً، وسر الروعة عدم مباشرته، فمجرد اختيار تحتمس الرابع لا الثالث بطلا لرواية يحمل رسالة مهمة. لقد اهتم تحتمس الرابع كثيراً حسب ماتخبرنا المراجع بالإصلاحات الداخلية، كما أن حفاظه على التراث هو عمل لا يقل نبلا عن حماية حدوده أو الانتصار في الحرب. وكان استخدام الخطاب الدينى ” إزالة حبة رمل بإزالة ذنب.” لتحفيز المصريين على العمل من أجل مشروع قومى استخداما منطقيا، وليس مجرد صك غفران من الكهنة، فالمصرى لم يدفع شيئا لينال المغفرة، بل ذهب مدفوعاً بحب الآلهة، ولم يكن هناك سخرة في هذا العمل، بل صرف لهم الأمير جراية من “الخبز الناعم والإوز”، ومن المنطقى أن يكفر العمل النبيل عن السيئات. المسألة تتعلق باستخدام الدين لا استغلاله، وهذا هو الفارق بين الكاهن الأكبر الذي يستغل فقر وجهل جموع البسطاء، وبين الكاهن باى وساسى اللذان يتعاطفان ويشعران بآلام شعبهم.

والذنوب التي يكفر عنها المصريون في النص ليست القتل أو السرقة، لكنها ذنوب تشي بقيم المصري القديم النبيلة، فهذا لوث ماء النهر، وذاك خان الجار، والثالث حرم ابنته من ميراثها لمجرد كونها أنثى. وهنا يوضح الكاتب مدى الرقى الذي بلغه الفراعنة. الغريب أننا نفتقد في أيامنا هذه ذلك “الخبز الناعم” رغم أنه من المعروف تاريخيا بفضل المصريين القدماء في تطور وتحسين نوعية الخبز، وعلموا البشرية كله صناعة الخبز، حتى وصلت أنواعه عندهم إلى أربعين نوعاً. وكما جاء في كتاب الأديب والمؤرخ الفرنسى جورج بلون “ولائم لكل العصور”: وكان أن جاء اليوم الذي استطاع فيه شعب راق، صديق للطبيعة، وغاية في قوة الملاحظة ليكتشف أن الدقيق القادم من بعيد هو المناسب أكثر لصناعة الخبز، إنه دقيق القمح. نعرف دون أى خطأ من هو هذا الشعب: المصريون.”

الرواية في مجملها تعطينا درسا في نبذ التعصب الديني، وعدم استغلال الشعب باسم الدين، وتناقش قضية شرعية الحاكم، فليست الرؤية وحدها هى سبب تولي تحتمس الرابع حكم مصر، ولكن عمله في تحقيق تلك الرؤية، وعدم خيانة الأسلاف أو استحلال دم أخيه هو الذي منحه الشرعية الحقيقية.

أما أنسنة الجمادات مثل أبى الهول فكانت عن طريق حلم او رؤيا، لكن هناك فصل تأنسن فيه أبو الهول، ويكاد يبتسم وتغادر وجهه الغضون. لقد أنسن الكاتب شخصية أبى الهول لا على مستوى الحلم فقط، بل تمثاله على مستوى الواقع ” أحس التمثال أنه طائر يطير إلى السماوات العليا، يحلق في فضاءات رحبة بعد أن أزيلت الرمال الجاثمة على صدره، أحس لأول مرة منذ زمن بعيد بهواء وادي الغزلان المنعش النقي الذي ينعش الجسد، أحس أن روحه ردت اليه.”

وهذا يخدم بكل تأكيد فكرة الكاتب في إضفاء قدسية وحياة على تراثنا القومى وعلى آثارنا الفرعونية ويعمق من احساس القارئ الطفل بأهميتها. لكن الأجمل هو مباركة أبى الهول، أي التاريخ، لجهد المصريين في الحفاظ عليه:

“هز أبو الهول رأسه سعادة وتعاطفا بعدما رأى وجوه العمال التي يغمرها العرق في عز الحر، سجل وجوههم السمراء المعجونة من طمي النيل، حفظها عن ظهر قلب، حفر أسماءهم في قلبه، عرف أيديهم الطيبة التي تزيل عن جسده الشلل شيئاً فشيئاً مع كل ضربة فأس.”

طبعا هناك من يعتب على كتابات الأطفال تقديمها صورة زائفة عن العالم، صورة مغرقة في التفاؤل، لكن الكاتب لم يقع في ذلك الشرك، يعرف أن الطفل المستهدف وهو من سن الثانية عشر الى السادسة عشر، يدرك فكرة الموت والحب ومشاعر الكراهية والصراع على السلطة ويفهم الكثير من الجوانب النفسية للشخصيات.

أخيراً أتمنى ان يصير ملك مصر لطفل مثل حامد. طفل بهذه القدرة على الحب وتحمل المسئولية والاحترام لتاريخه وتراثه. ففي نهاية العمل يسأل حامد أبا الهول هل سيعطيه ما أعطى لتحتمس الرابع لو حافظ على التمثال من المياه الجوفية، فيرد أبو الهول في ثقة:

“نعم، وسيكون لكم جميعا ملك هذه الأرض، وسيأتى إليكم الناس من كل مكان.”

أتمنى أن تتحقق نبؤة الكاتب، ولم لا؟

ألم يقل نابليون “في مصر قضيت أجمل السنوات، ففي أوروبا الغيوم لا تجعلك تفكر في المشاريع التي تغير التاريخ، أما في مصر فإن الذي يحكم بإمكانه أن يغير التاريخ.”

نعم فالمجد لأطفال هذا الوطن، وطوبى للحالمين أمثال محمد عبد الحافظ ناصف صاحب ذلك العمل الجميل ” وادي الأسرار”.

……………………………………….

([1]) يؤكد جان كوهن أن العنوان من سمات النص النثري، وأن الشعر يمكن أن يستغني عنه. ينظر: السيميوطيقا والعنونة، جميل حمداوي، مجلة عالم الفكر، المجلد 25، العدد 3 لسنة 1997: 98.

([2]) شعرية عنوان كتاب الساق على الساق فيما هو الفارياق، محمد الهادي المطوي، عالم الفكر، المجلد 28، العدد 1 لسنة 1999: 455.

([3]) – . السيميوطيقا والعنونة:96Seuils. Genette, G.p:72.