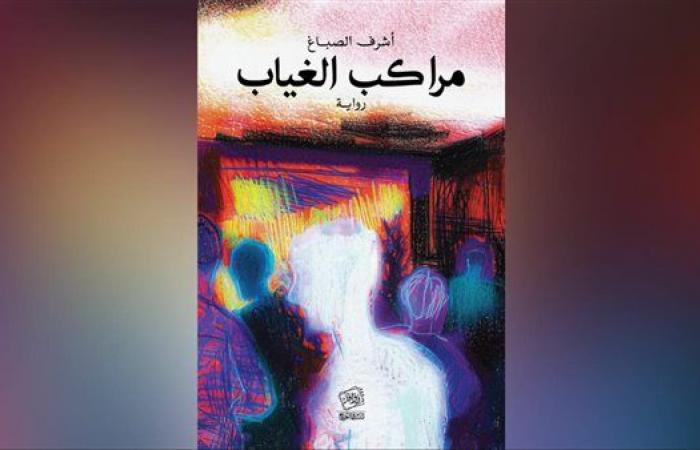

بدأ إبراهيم فرغلي قاصا، فأصدر مجموعتين : «باتجاه المآقي»، «أشباح الحواس» ثم اتجه للرواية، فكانت روايته الأولى « كهف الفراشات « عام 2003م. عاش كاتبنا فترة من حياته بمدينة المنصورة، موطن ميلاده، رغم أنه عاش جزءا من طفولته في الخليج، وعاد للمنصورة وهو في الصف الأول الإعدادي. المنصورة مدينة آسرة بسيطة مدهشة، التقط منها الكاتب أرضية لمجموعة تساؤلات وجودية عميقة، تحرك في رقعتها الجغرافية : توريل، النادي اليوناني، الجامعة، الكازينوهات، السينما، دار ابن لقمان، المدرسة اليونانية بتوريل، حديقة الحيوان … المكان هنا لا يطرح قضايا، بقدر ما يستوعب أحداثا .

ــ إنها الحياة :

البعد الظاهري للرواية يخدع القارىء المتعجل بأنها رواية تتناول علاقة المسلمين بالأقباط، وظاهرة العنف الديني في مصر، عبر صعود جماعات التكفير والإخوان والفنية العسكرية، وكافة صور التغير الاجتماعي الديني في مصر، عن طريق التأثر المجتمعي في مصر، بالتدين الشكلي المستورد من الدول البترولية التي أثرت في بعض المصريين :

ـ عدد المحجبات زايد شوية .. ولا أنا بيتهيأ لي ؟

ـ لا عندك حق، السنين اللي فاتت كانوا أكتر شوية .

وقد ُتوجت الظاهرة بمقتل السادات يوم عُرْسِه ووسط ضباطه ومقاتليه في السادس من أكتوبر عام 1981م. هذا البعد الظاهري يخفي بعدا أهم وأكثر إنسانية، هو ظاهرة الولع بالحياة وبهجتها ومتعها، أو باختصار : كيف نعيش هذه الحياة ؟ وهل الدين يقف عائقا في سبيل التمتع بها ؟ ولكي تجيب لارواية عن هذا السؤال، وضع إبراهيم فرغلي بناء فخما مركبا معقدا، حيث قسّم عمله إلي أربعة أقسام، وكل قسم به مجموعة من الأجزاء، جعلها مرقمة مرة والمرات الأخري معنونة بعناوين تتناسب مع محتواها، وجعل لكل قسم من الأقسام الأربعة راويا، على الترتيب هم : عماد / رامي / عماد / نادية .

«عماد» هو عتبة بين الحياة والموت، شخصية مرسومة بعناية شديدة، ورائقة، عماد العائد من الموت ليحارب الخوف، لا يراه الناس لكنه يراهم، ربما كانت أمه الاستثناء، فقد كانت تشعر به، ويصفونها بالجنون، لأنها تؤكد عودة عماد من الموت، اختار الكاتب له أن يكون مسيحيا طيبا خائفا قلقا علي الدوام، ربما بسبب مرضه ووحدته منذ الطفولة، ولهذا يقول «عدت لأصفي حسابي مع الخوف، دون أن أعرف من أين أبدأ»

عماد هذا مصاب بنوع من «الكسل يستدرجه دون هوادة إلي ركوب قطار الحياة العادية» بتعبير ميشيل فوكو في «تاريخ الجنون» وفي مقابل شخصية المسيحي الطيب نجد «رامي» الضد التام له، مسلم جسور متهور مندفع، يصل حد اندفاعه أن يجذب «عماد» ـ صديقه المقرب- إلي محطة القطار ويندفعان معا تحت القطار ليمر فوقهما في تجربة مرعبة، يكررها رامي بلا خوف، ومن هنا نجد «حودة « النموذج الأسمي لرامي، و»حودة» هذا صديق الشلة التي تحكي عنها الرواية، اصحاب العمر الجميل، كان حودة وسيما ماهرا شجاعا لدرجة مقاومة مجموعة من البلطجية تحرشوا بفتاة من الحي، ضربهم، وظل ينتظرهم كل مساء وحده دون أن يجرؤ احد على مواجهته، وحين قطع شرايينه لخلاف بينه وبين أبيه، قال رامي لعماد « هو لن يموت، هو يلاعب الموت من بعيد لبعيد.

ولذا نجد «رامي» المسلم يرتبط دائما بفتاة مسيحية، الأولى «ماريا» الفتاة اليونانية الجميلة التي تعيش وتدرس في مدرسة اليونانيين بالمنصورة، ويعيش معها أحلى وأمتع التجارب الشهوانية، ثم تسافر، لتبدأ علاقة مع «كرستين» صديقتهم المسيحية الرقيقة التي تجد نفسها «حاملا» وتجد أسرتها تقاوم فكرة الزواج من مسلم بالطبع، ولكنه يتزوجها وينجب «حنين» الشخصية المحورية في العمل، والتي تكاد تكون محكيا لها طوال الرواية.

ـ البنية المعقدة والرؤية أيضا:

أجمل ما في العمل الفني قدرته على منح القارىء متعة غامضة، مركبة تميل للتعقيد، وبها حدوتة بسيطة على المستوى العام، ليصبح القارىء مشاركا في التأويل، وليفهم القارىء ما شاءت له ثقافته، وربما معرفته بالكاتب ومدى عمق ما يكتبه، وفي روايتنا يعتمد الكاتب علي عمق التداخل الزمني الذي يصنع بالتالي تداخلا في الحدث الروائي، وفي الصوت أيضا، فالرواية رواية زمان وليست رواية مكان، على الرغم من دوران أحداثها بمدينة المنصورة ـ مدينة الكاتب ـ لكن نظرة الرواية للمكان نظرة زائر/ سائح وليست نظرة مقيم، حيث لم نجد أي ظلال للفقر أو الفقراء، ولم نجد سوقا ولا حارة ولا زقاقا، إنما جاءت النظرة للمكان فوقية، نظرة زائر يرى: توريل، النادي اليوناني، الكازينوهات، دار ابن لقمان، حديقة الحيوان إلخ .. أما الزمان فهي قضية العمل الأهم، حيث اختار الكاتب أن يعيد بطله للحياة بعد الموت، بل إن الكاتب نفسه يقول في حوار له «تستهويني كثيرا فكرة أنني ربما عشت زمنا آخر وأتابع قوة الروح في فهمها الخاص للأشياء والأشخاص وائتلافها أو اختلافها وفقا لقوانينها الخاصة جدا» ويمكن تفسير انتشار الخلل النفسي في شخصيات الرواية ـ كما يقول إ.ت هول في كتابه The silent Language يرى أن النظر إلى المكان والزمان يختلف من ثقافة إلى أخرى، ولذلك يعاني الناس من الخلل النفسي والعاطفي».

وفكرة التغير الزمني قابعة بأركان الرواية ،يقول عماد ـ العائد من الموت ـ (المشكلة التي تواجهني الآن هي تحديد التقطة الزمنية التي أتحرك فيها ………… إنني أواجه مأزقا يمثله وجودي الراهن هنا، رغم أني أنتمي لزمن مختلف) صـ125

و تقول نادية ـ شقيقة رامي التوأم ـ وهي تحكي لحنين ابنة أخيها ـ لو سمعت نسرين ـ ابنة نادية ـ وأنا باقول علي الأماكن دي هتقول دقة قديمة، دلوقت فيه أماكن جديدة .. إيشي فوندي وكنتاكي وغرين كورنر …» وبينما العمة ـ نادية ـ تتحدث عن التفاح الصغير المغطيى بالحلاوة الحمراء ـ خد الجميل ـ كانت حنين تستمع إلى «بول آنكا « وهو يغني :

Every night my papa would take me

And tuck me in my bed

Tuck me in my bed

After all my prayers were said

وبرغم ما تمثله الأغنية من اختلاف زمني وثقافي ونفسي مع العمة، فتكاد تكون معادلا موضوعيا لحالة حنين واشتياقها للأب مثلما تعبر كلمات الأغنية، وربما كان الكاتب دقيقا في اختياره لبول آنكا تحديدا، فهو كندي من أبوين سوريين، وكأنه يوازي غربتها في باريس بأبويها العربيين مثله تماما .. وحيث تتذكر طقوس الجدة في تسييح الزبدة، وكأنها تتمسك بهويتها القديمة .

إننا أمام بنية معقدة اعتمدت فكرة الأصوات في التعبير عن رؤى عميقة تعالج قضايا الحياة ذاتها، مشاعر وجودية عميقة، ويتصدى لمشاعر الموت والحياة والاغتراب، مرتكزا على فكرة الآمال المبتورة المسيطرة على العمل ،عماد وحبه الفاشل لنادية، الموت المبكر لعماد، كرستين التي اختفت، حودة الذي قطع شرايينه، رغبة رامي في التحول للمسيحية .

كما اعتمدت الرواية على قدر كبير من الثقافة الذاتية لكاتبها، بشكل زائد، فصب ثقافته على شخوصه، ربما شفع له تعدد الأصوات ان تتعدد الثقافات، حيث يعيش الناس في عالمين ـ بتعبير د. سيزا قاسم ـ عالم الطبيعة وعالم الثقافة، أولهما مكون من الأشياء والآخر مكون من النصوص « ولهذا كان وجود الأصوات المتعددة مبررا، وقد قرأت الرواية باعتبارها على لسان الشخص الثالث (الهو) وجدتها منقوصة الأحاسيس العميقة، وصدق التجربة، وعبقرية الفضح، لأن رواية الأصوات ـ كما يذكر د. نجيب التلاوي ـ لم تعرف التجانس التقليدي الذي يغري نقاد الرواية التقليدية. إن اللاتجانس يكمن أيضاً في تباين الأصوات الروائية الحاملة لوجهات النظر، وكلما زاد التباين بين الأصوات كلما تحقق النجاح لرواية الأصوات.

فشخصية «رامي» مثلا، وهو يقص تجربته مع الجماعات الإسلامية، وكيف وجدهم يلغون طبيعة الإنسان في الإنسان، بحيث يتحول إلى تابع، لا يناقش ولا يجادل، وكيف رفض هذا النموذج، وعاد للحياة التي يهواها، يقرأ نجيب محفوظ، وسارتر، ومسرحيات شكسبير، علي يقين «من أنني ودعت مرحلة من حياتي لم تضف لي شيئا»

ـ الرؤية .. وكسر التابو :

عمل بديع، كنز للناقد يغترف منه كما شاء، غير أن ما لا يمكن إهماله هو اهتمام إبراهيم فرغلي بالحياة، ومتعها، وضرورة التهام هذه الحياة التي نحياها، سيفاجأ القارىء أن حنين تحب شخصا في فرنسا، ونتذكر تأملاتها للمجلة والمقارنة بين نهديها الصغيرين، ونهدي «كاميرون دياز» وتستعيد الإحساس بكفي «ديفيد» وهما تعبثان بنهديها « ثم نكتشف في النهاية أن «ديفيد «هذا صهيوني، وأنها قررت السفر معه إلى إسرائيل، حيث تخرج المسألة عن الدين، إلي الفكر والعنصرية، ورغم أن المسألة مفاجئة لقاريء الرواية، وتبدو وكأنها مقحمة على اللوحة السردية الأصلية ذاتها، إلا أن الأمر يتعلق بنظر «حنين» إلى الحياة، وشهواتها التي حرمت منها كثيرا، أم ميتة أو مختفية، أب بعيد، مدرسة داخلية، صديقة تعاني صراعات الأبوين، وهكذا يذوب الحب أمام الدين أو السياسة، كذلك نجد رامي شديد التقلب في اهتماماته بين الدين والجنس، فهو دائم البحث عن الرضا الجسدي، لا قيمة للحب الروحي المجرد، حتى مع كرستين التي قررت الرهبنة، ثم غادرت الدير إلى أحضان»رامي» رغم اختلاف الدين، حيث يذهبان إلى «الوكر» بعدما قررا التهرب من قيود الدين، ترك هو الجماعة التي كان ينتقد قيودها، وتركت هي الدير، بلا أي توضيح، وافتقدا معا « النور الساطع، وأيقن «أننا سنصاب بالعمي من الآن فصاعدا» .. هذا العمى النفسي نتيجة اتقطاع الصلة بالدين، كما يفهمه الراوي، الدين الحنون الأخلاقي الطيب، ولذا فالجنس تجربة بها شق صوفي روحاني نقي كما يفهمه الراوي، فالجنس معادل للحياة، يقول على لسان «رامي» (نتخيل بعدها سيناريو لحكاية نمارس بها الجنس، وننفذه حرفيا، بنشوة بالغة. وهكذا أحسسنا أن الممرات الضيقة التي بدت لنا فيها الحياة خلال السنوات الأخيرة، صارت أكثر اتساعا، أصبحت رحبة بما يكفي لآفاق علاقتنا ….) صـ102

وهو تقريبا ما قاله وصفا لعلاقته بماريا (لكن وجودها خلق لحياتي معني آخر، وأصبحت أري العالم من منظور مختلف، أوسع كثيرا من منظور الإسلاميين الضيق للحياة، أغلقت أبواب العذاب ….) صـ 77

ربما يكون غريبا زيداة جرعة الوصف الجسدي لعلاقات رامي مع ماريا وكرستين، ومن بعدهما أثناء وجوده بالخليج، وتعرفه على راقصة تعري، ثم على فتاة لبنانية، لأن المفترض أنها مذكرات تقرأها ابنته، وليس معقولا على الإطلاق أن تقرأ البنت عن أمها مثلا (كانت قد تخلت عن خجلها من السير أمامي عارية طوال فترة وجودنا في الوكر، تعد القهوة ولا ترتدي شيئا سوى «الكيلوت» الكحلي، ………….) صـ101

“ابتسامات القديسين” عمل لافت ومؤثر في مسيرة الرواية الجديدة، كتبه صاحبه بجدية وعمق ويستلزم قارئا يقرأ أيضا .. بجدية وعمق.