عبد الله الفرياضي

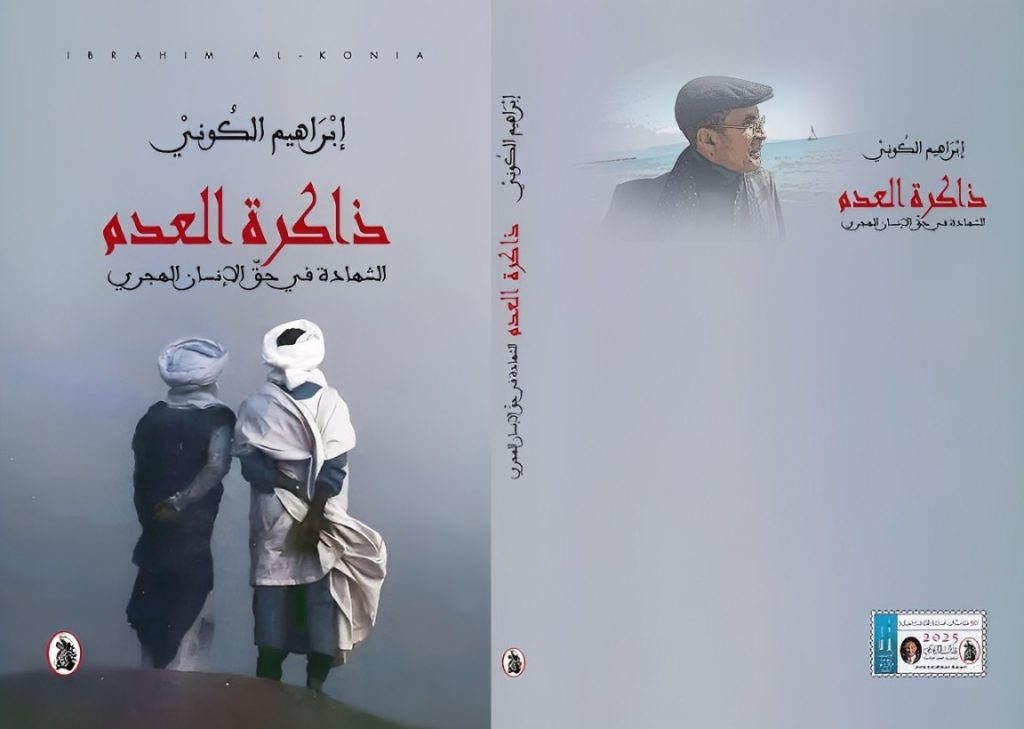

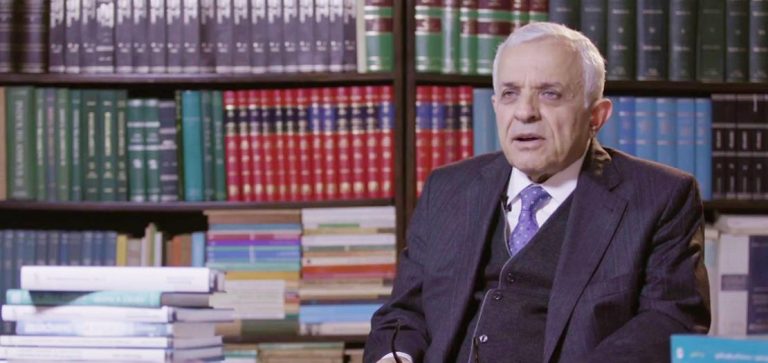

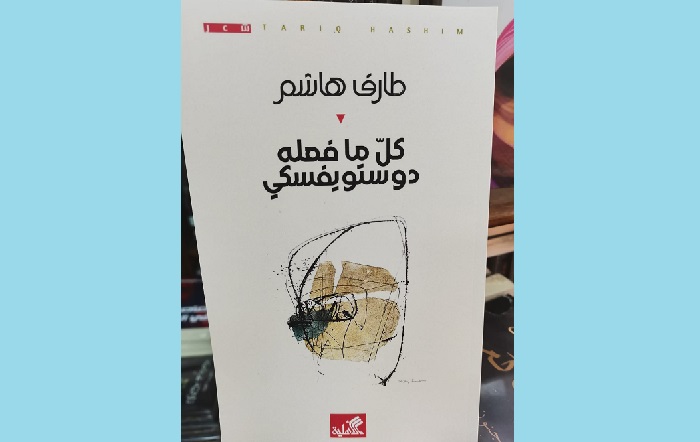

شهقت مؤخرا، مطابع المؤسسة العربية للدراسات والنشر ببيروت، بآخر مؤلفات الفيلسوف والروائي الليبي إبراهيم الكوني، المعنون: “ذاكرة العدم: الشهادة في حق الإنسان الهِجري”. وعلى امتداد 220 صفحة هي جِماع صفحات هذا السِّفر المهجوس بأوجاع الكينونة، مضى الكوني في تشييد آخر معالم منظومته الفلسفية، مستعينا بلغة تتردد بين نبرة الوحي، وإيقاع النبوءة، وسلطان الإشارة، حيث وضع الإنسان أمام مرآة ذاته، لا ليرى ملامحه العابرة، بل ليعاين فيه صورة “الإنسان الحضري”، ذاك الكائن الذي أورثته خطايا التملّك والتَّبلُّد عبودية لا فكاك منها. ومن ركام هذا الخراب الوجودي المهول، أنهض الكوني “الإنسان الهجري” ليستعيد لهذا الكائن الشقي نقاءه الأول، وسره الإلهي المنسي.

تنطق النصوص المقدسة، كما نطقت أساطير البدء، بأن لكل إنسان صحيفة أعمال يُلقى بها يوم الفصل. غير أنّ قراءة الكتاب الأخير لإبراهيم الكوني تجعل المرء مجبرا على قلب المسألة: ماذا لو تحوّلت الصحيفة من سجل فردي إلى سفر كوني يؤرّخ لمسيرة النوع البشري بأسره؟ عندها يصير كتاب “ذاكرة العدم” هو ذاته صحيفة هذا الوجود، وذلك اعتبارا لكونه يؤرّخ لمسيرة انحدار الإنسان من براءة الفطرة إلى سقوط الحضارة. تلك المسيرة التي لا تعرف خطًّا مستقيمًا صوب القيامة، بل طوافا دائريا فارغا يعيد إنتاج السقطة ذاتها: خطيئة آدم وجناية قابيل، كأنها قدر مسطور.

وعلى امتداد صفحات هذا الكتاب، أفلح الكوني في رسم خريطة ثنائية للكينونة تنبسط من العَوْلة الأولى حتى الزفرة الأخيرة. حيث كشف عبر ثنائية الاستقرار/الترحال سرّ مأساة الكائن البشري ومفتاح نجاته منها. وذلك بتأكيده أن الحضارة ليست ملاذًا، ولا الاستقرار كان انعتاقًا، بل هما أصل الورطة ووجه السقوط. أما الخلاص، ففي العودة إلى مقام الهجرة: هجرة لا تعني حركة في المكان، بل مقاما أنطولوجيًا، واغترابًا يطهّر الروح من رجس الحواضر، وتطهّرًا يعيد الإنسان إلى البدء حيث الطبيعة محراب، والعدم فردوس مؤجَّل. إنها هجرة واعية، وارتقاء إلى سدرة الحرية، وانغراس في الفراغ لا بحثًا عن الفناء، بل إضاءةً للمعنى ومقاومةً للعدم بضمير يقظ وفعل حر.

ثم يمضي الكوني في فضح مساوئ الاستقرار، متتبعًا تحوّل الكائن من إنسان رعوي خاشع في حضرة الطبيعة إلى إنسان زراعيّ دشّن قطيعته الكبرى مع أمه الأولى بالاستقرار والتقنية. ومنذها استحال الإنسان عبدًا وطاغوتًا في آن، متوشّحًا أسمال الأيديولوجيا، ومتنكّرًا لسره اللاهوتي. ليخلص إلى أن الخلاص من هذا المأزق الأنطولوجي لا يتحقق إلا باستدعاء الذاكرة الهجرية الأولى من بطون الأساطير، واستعادة الهوية البكر حيث الميثولوجيا تتحوّل إلى عقيدة للروح. غير أنّ اغتراب الحقيقة في الأساطير، بسبب الفجوة التي تفصل بين صفاء البدء وسقطة الحضارة، جعلته يستدعي وسيطًا يفتح المغلق، وسيط لم يكن غير اللغة.

فإذا كانت اللغة، في قول هايدغر، هي “المسكن الأصيل للكينونة”، وكانت المعاجم، كما وصفها نيتشه، مقابر الأمم وأطلال العصور، فإن الكوني يجعل من اللغة في “ذاكرة العدم” مرآة الوجود ومفتاح سره. فهي الباب المفضي إلى محراب الكينونة، والستر الذي يحفظها من العدم. لذا انبرى إلى استنطاق القواميس بمقاربة تجمع بين التنقيب اللساني، والحفر التاريخي، والمساءلة الأنثروبولوجية، ليخلص إلى أن اللغات، جميعها، ليست في واقع الأمر، إلا أثرًا مطموسًا للغة أولى، وأن اللغة الأولى هي اللغة الأمازيغية ذاتها: لغة البدء، ولسان التكوين، وقلم اللاهوت. فبها وحدها ينفكّ سر الكائن وتتكشّف شيفرة الوجود.

هكذا أدان الكوني، في هذا الكتاب الأسطوري، نموذج “الإنسان الحضري”، جاعلا منه كائنا أثيمًا، خان براءته الأولى يوم استسلم لوهم التملّك وفتنة الاستقرار وسطوة السلطان. لكنه، في المقابل، لم يقفل أمامه أبواب التكفير عن خطايا، بل بشره بالخلاص في تمثل تِرْبه “الإنسان الهجري”. فما عليه إلا أن يخطو فصيحًا نحو درب الانعتاق، وذلك باعتناق الهجرة مقامًا، والأسطورة ترياقًا، وتوسل اللغة الأمازيغية وسيطًا بين الكينونة وسرها المكنون. إنها بشارة “الإنسان الهجري”، الإنسان الذي يعقد عهد العودة إلى البدء، إلى ذاكرة النسيان، حيث الهجرة خلاص، والعدم ذاكرة مكنونة، والأسطورة إنجيل الروح في رحلة التكفير عن خطيئة الحضارة.