ما الذي يدعو كاتبًا جرب النفي، إن كان من الجائز اعتبار الحياة في سويسرا منفى أصلاً، والمنع من الكتابة، ويد السلطة الباطشة تاركة أثرها على رقبته، كما أن عمره تجاوز الثمانين، أن يتخذ موقفًا متخاذلاً مثل هذا، أن يضن ولو بتعليق حاد على جريمة بحجم حبس كاتب بسبب الكتابة؟ ماذا يضيره الآن، وهو الذي “يظهر تأثير الغربة واضحًا في أعماله”، ولما يعد لديه ما يمكن أن يخسره وقد دفع ثمن مواقفه راضيًا وهو شاب؟!

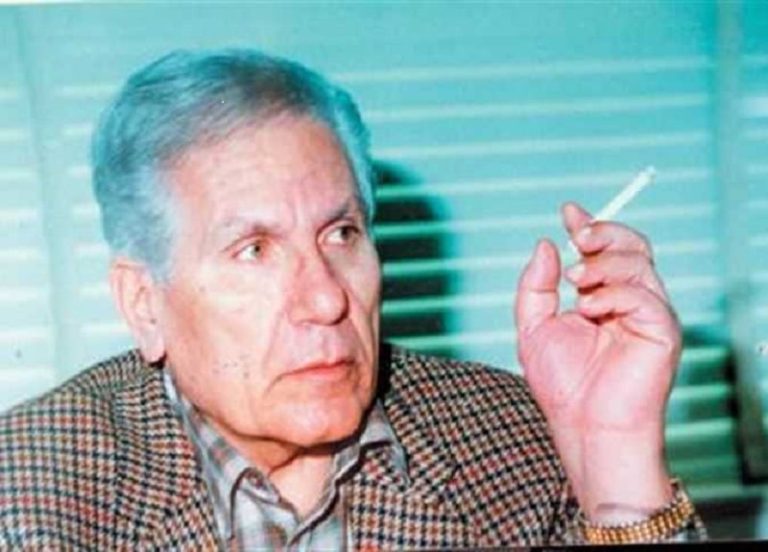

أحمد عبد المعطي حجازي

من أي بحر عَصِيّ الريح تطلبه/ إن كنت تبكي عليه، فنحن نكتبه

يا من يحدِّث في كل الأمور/ ولا يكاد يحسن أمراً أو يقرِّبه

أقول فيك هجائي وهو أوّلُه/ وأنت آخر مهجو وأنسبه

تعيش في عصرنا ضيفاً وتشتمنا/ إنّا بإيقاعه نشدو ونطربه

وإننا نمنح الأيام ما طلبت/ وفيك ضاع من التاريخ مطلبه

في عام 1961 كتب أحمد عبد المعطي حجازي ” 1935-….” هذه الأبيات هجاءً لعباس محمود العقاد ” 1889- 1964″. كان العقاد وقتها مقررًا للجنة الشعر في المجلس الأعلى للفنون والآداب، الذي تحول فيما بعد إلى المجلس الأعلى للثقافة، وحين تقدم حجازي وصلاح عبد الصبور وآخرين بقصائدهم إلى المجلس في إحدى المسابقات استاء العقاد من القصائد التفعيلية التي لم تلتزم قافية ووزنا محددين موحدين، وكتب توصيته الشهيرة ” تحوّل إلى لجنة النثر”، لم يكتف العقاد بذلك بل إنه حين أرسل يوسف السباعي، الذي كان يجلس على قلب المجلس الأعلى للفنون والآداب حجازي وعبد الصبور للمشاركة في مؤتمر للشعر في دمشق أمر بألا يلقيا هناك إلا قصائد عمودية، وقد كان؛ ألقى شعراء التفعيلة قصائد عمودية. في العام التالي وحين أرسلا كذلك إلى دمشق، ذهبا مصرين على ألا يلقيا إلا قصائد تفعيلية، هدد العقاد بالاستقالة، وبالفعل استجاب يوسف السباعي، ومنعهما من إلقاء قصائدهما بعد أن سافرا بالفعل إلى دمشق.

إزاء موقف العقاد الرجعي الجامد من تجديد القصيدة، ثارت ثائرة حجازي وكتب قصيدته ” من أي بحر” عمودية ليثبت له أنهم قادرون على الكتابة مثلما كان يفعل الآباء لكنهم لا يحبونها ولا يرون فيها وسيطا معبرًا عنهم. طبعا لم يسكت العقاد ورد في حوار صحفي قائلاً إنهم “هم الذين يعيشون ضيوفًا في عصر العقاد”.

حجازي الذي مكنه شبابه وحماسته من الوقوف أمام قامة بطركية بحجم العقاد، مدافعًا عن قصيدته الجديدة، هو نفسه الذي عاد بعد عمرين طوال ليقف في وجه قصيدة النثر. في 2008 بعد نحو خمسين عامًا من معركته مع العقاد كتب حجازي كتابه” قصيدة النثر: أو القصيدة الخرساء” متهمًا إياها بأنها ” تتغذى من انهيار اللغة وتراجع الشعور بالانتماء” وأنها لم تقدم شعراء مهمين، صحيح أنه قال إن” هناك شعرًا حقيقيًا في قصيدة النثر” لكنه عاد واستدرك فورا ” لكنه محدود”، وهو في الوقت نفسه يعتقد أن ” الوزن ضروري للشعر، وأن الموسيقى ركن أساسي للقصيدة التي لن تستطيع أن تحقق لغتها الشعرية إذا تخلصت من ركنين؛ المجاز والموسيقى” قصيدة النثر لم تقنعه حتى الآن بأنها قصيدة، بعد أكثر من مئتي عام على وجودها في فرنسا والعالم، وأكثر من مئة عام على وجودها بالعربية، إذا عدنا إلى بعض تجارب الكتابة الشعرية في أواخر القرن التاسع عشر. وكان وهو على رأس لجنة الشعر؛ الكرسي نفسه الذي جلس عليه العقاد وهاجمه من فوقه هو ورفاقه، يمنع قصيدة النثر أن يكون لها نصيب فيما يقيمه المجلس الأعلى للثقافة من المؤتمرات. ليس الأمر فقط أن الشاعر الذي قدم نفسه حداثيًا محاربًا في وقت ما تحول إلى صورة جلاده الأبوي، لكنه فعلاً في داخله شعر بالندم على مهاجمته له، وصار يرى في موقفه القديم حمقًا وطيشًا، واعترف صراحة أنه لم يندم في حياته على شيء مثلما ندم على مهاجمته للعقاد، بل هو في رأيه الآن، وهو شيخ، شاعر” له خصوصية وتفرد، فشعره لم يكن مقلدًا لأحد”! بالتأكيد شعر العقاد كان شعرًا تقليديًا تمامًا، مقلدًا لما جاء به الأولون في الشعر، لكن حجازي لم يعد يرى ذلك، فيقول في حوار صحفي بطريقتة المسرحية “وكان يمكن أن تنتهي المعركة عند هذا الحد – وليتني اكتفيت – لاسيما وأنني أخرجت غضبي وحنقي في القصيدة النارية لولا أنني سلمتها للزميل الأستاذ أحمد بهجت الذي كان وقتها مشرفاً علي الصفحة الأدبية بالأهرام طالباً نشرها ونشرت فعلاً لتحدث ضجة كبري وزلزالاً رهيبًا في مصر وخارجها وهنا بدأت أثوب لرشدي وكأني كنت نائمًا وصحوت وتمثل لعيني العقاد وهو يقرأ القصيدة ويتلقي طعنة من كل بيت فيها فرثيت له وداهمني أسف شديد وخجل قاتل وإذ بي أكتشف – ويا للعجب ! – أن المسألة أبسط من أن تستدعي كل هذه الثورة وكل هذا الغضب فكان يمكن مثلاً أن أقدم للعقاد مذكرة احتجاج علي موقفه المتعنت معنا في دمشقوينتهي الأمر لكنها حماقة الصبا وطيش الشباب . قرأ العقاد القصيدة فاستشاط غضباً وثار ثورة عارمة وكان مضطراً أن يذود عن حياضه ففوجئت به يرد علي في حديث أدلي به لجريدة المساء قال فيه – وله الحق -: ” بل هم الذين يعيشون ضيوفاً في عصر العقاد “رداً علي قولي في القصيدة ” تعيش في عصرنا ضيفاً وتشتمنا “. وقد اعتذرت للعقاد بعدما خمدت براكين غضبه ولكن ذهب العقاد وذهب الاعتذار وبقيت القصيدة بسهامها وسيوفها لاسيما أن خصوم العقاد – وما أكثرهم – استغلوها في التشهير به والتشفي فيه وكان موقفي يزداد حرجاً وسوءاً فأهتف من أعماق فؤادي ” ليتني ما كتبت هذه القصيدة “. ولعلي لم أندم علي شئ في حياتي مثلما ندمت علي نظم هذه القصيدة التي أعتز بها في الواقع فهي ابنتي علي أي حال وإن كنت أستنكر غلظتها وفظاظتها”.

صلاح عبد الصبور

لم يعرف لصلاح عبد الصبور ” 1931-1981″، الذي يقدم بوصفه واحدًا من رواد القصيدة الحرة، موقفا ثوريًا شبيهًا لموقف حجازي إزاء منعه من إلقاء قصائده في دمشق، ولا من الحديث عن شعره كفن لا ينتمي إلى الشعر بحال، كان عبد الصبور صاحب مواقف هادئة، استمر في كتابة للقصيدة الحديثة وقتها، وأصدر دواوينه ومسرحياته الشعرية بالطريقة التي أحب أن يكتب بها. لم يكن عبد الصبور مقتنعًا أن مهمة الشعر الوحيدة هي الإدهاش، في آخر حوار صحفي له، نشر في مجلة الدوحة، دافع عن القصيدة الحرة في مواجهة القصيدة العمودية التقليدية، لكنه في الحوار نفسه هاجم أنواعًا مختلفة من القصيدة؛ فالقصيدة السوريالية، السابقة تاريخيًا عن القصيدة الحرة المكتوبة بالعربية، هي في رأيه ” عبث”، وهي غامضة تحول عنها روادها أندريه بريتون وبول إيلوار وأراجون إلى مناهج أكثر وضوحًا!

في نهاية عمره القصير الذي جاوز الخمسين سنة بقليل، كان عبد الصبور يخشى على قراء الشعر المحبين من القصيدة الحديثة الغامضة ” الآن القارئ العربي جدير بأن ينفصل عن الشعر..حقيقة! لأن هذا الجمهور يجد وكأنه يراد إغاظته بهذه القصائد، أو النكاية به عن طريق الألغاز والمعميات”. أطلق على القصيدة الجديدة لفظة ” الشعوذة” واتهمها بالغموض، وتساءل في حسرة ” إذا كنت أنا الذي انفقت معظم سنوات عمري وشبابي قارئًا للشعر، ودرسته دراسة منهجية، لا أستطيع أن أفهم فماذا يفعل القارئ المحب؟ هو مجرد قارئ محب، ويريد أن يدخل هذا العالم فماذا يصنع؟ لا أدري!” إنه يخشى على ذائقة القارئ ” المحب”، يحدب عليه حدبه على أبنائه، مشفق على مصير وعيه!

نعم كان صلاح عبد الصبور شاعرًا مجددًا ومهمًا، لكنه لم يستمر إلى نهاية عمره داعمًا للتجديد، كان مثل غيره، مثل آبائه، يرى في الجديد خطرًا، مثلما رأى سابقوه خطرًا على الشعر من القصيدة الحرة، وانسحب رأيه في القصيدة الحديثة على مناهج النقد الحديثة كذلك، سماها العبث النقدي غير المفهوم، في مقابل النقد القديم الذي هو عند الآمدي والجرجاني، وحتى في أوروبا عند ريتشاردز وديفيز. كان ذلك كفيلاً بإثارة مخاوفه من أن يقطع هذا الحديث الصلة بين الفن والجمهور” الجمهور الذي استطعنا أن ننميه خلال عشرين سنة من عمر هذه التجربة وبين الشعر” الجمهور جمهورهم وحدهم، وهم لا يودون لأحد آخر أن يعبث بذائقته التي دربوه عليها، وصقلوها له!

هذا المقال ليس عن قصيدة النثر، ليس عن الكتابة تمامًا، لكنه يحاول أن يعرف إلى أين تذهب عقول البعض حين يكبرون، كيف تتبدل مواقفهم، فيرفضون ما كانوا يقبلون به ويقبلون بما كانوا يرفضون، ويمارسون الممارسات نفسها التي طالما سخروا منها وقاوموها. وإذا كان الممكن قبول هذا التغير من الإنسان العادي الذي لم يكن يوما ما فنانًا أو مبدعًا، فكيف يمكن قبوله من المبدع الذي هو بطبيعة الحال وفي أصل تكوينه خارج عن أي خط يرسمه المجتمع مفترضًا أن يسير الجميع عليه؟

________________

*شاعرة وكاتبة مصرية